Жидко максим Евгеньевич психотерапия в особых состояниях сознания

| Вид материала | Документы |

СодержаниеМне безразлично, куда, — сказала Алиса. Репрезентативные системы |

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9469.82kb.

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9469.52kb.

- Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия, 9474.4kb.

- Трансакционный анализ (Э. Берн), 739.79kb.

- П. Д. Успенский содержание посвящение предисловие психология возможной эволюции человека, 883.85kb.

- Литература по курсу "основы психотерапии", 100.53kb.

- Журнал "Психотерапия", 2010 г. №5 (89), стр. 24-33, 350.55kb.

- М. В. Ломоносова Проблема сознания как философская проблема Статья, 140.31kb.

- Экзаменационные билеты по курсу " психотерапия, 24.39kb.

- Обзор современных интегративных дыхательных психотехник, 86.69kb.

Мы должны признать, что ни один опытный факт не может быть сформулирован помимо некоторой системы понятии к что всякая кажущаяся дисгармонии между опытными фактами может быть устранена только путем надлежащего расшпренпн этой системы понятий.

Ах, я закидывал невод а их море, Надеясь вылошпъ богатую рыбу. Но каждый раз приходили сети С головою древнего бога...

Ф. Ницше

Как всякая научная дисциплина, психотерапия, связанная с особыми состояниями сознания, должна располагать собственной номенклатурой понятий и умений, обеспечивающих однозначность описания психотерапевтических техник и точность теоретических формулировок. Поэтому, прежде чем приступить к изложению непосредственно методик работы с особыми состояниями сознания, кратко рассмотрим те операциональные термины, которые будут употребляться в дальнейшем. Тем более, что многие понятия в психотерапии обладают семантической многозначностью, связанной, с одной стороны, с их высокой зависимостью от методологического контекста, а с Другой, с их «обиходностью» и заимствованием из других областей научного знания.

Отнюдь не стремясь к их развернутому анализу и сопо-ставлению разнообразных интерпретаций, существующих в современной психотерапии, мы ограничимся только теми их трактовками, которые, по нашему опыту, наиболее применимы в работе с особыми состояниями сознания в психотерапии.

Как и полагается, начнем с развернутого плана действий.

План терапевтической сессии,

связанной с применением

особых состояний сознания

Все терапевтические сессии, на которых используются особые состояния сознания, различаются между собой, но каждая из них в той или иной форме включает шесть этапов:

1) предварительная подготовка;

2) вводные разъяснения;

3) наведение;

4) терапевтическая фаза;

5) окончание;

6) продолжение.

Классические сеансы гипноза развертываются всегда в указанной последовательности. Необходимо сразу признать, что в принципе эти этапы тесно переплетаются: так, например, наве-' дение может осуществляться одновременно с вводными разъяснениями. Главное, что успех или неудача проделанной работы зависит от того, в какой мере будет соблюдаться гармония между пациентом и психотерапевтом (контакт, альянс).

Альянс может быть естественным и зависеть от природных данных психотерапевта или пациента, но чаще всего на каждом этапе он создается благодаря использованию специальных средств.

Формирование результата

Любая психотерапия всегда начинается с формулировки результатов или целей, которых хотят достичь психотерапевт и пациент. Чем более точно и позитивно они смогут определить то, чего хотят, и, тем самым, лучше запрограммируют мозг на то, чтобы искать и замечать возможности, тем с большей вероятностью они получат то, к чему стремились. Благоприятные возможности возникают тогда и только тогда, когда в них узнают благоприятные возможности. В противном случае реализуется ситуация Алисы.

«~ Вы не будете столь любезны сказать мне, какой дорогой мне следует выйти отсюда?

— Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти, ~ ответил кот. ■

— Мне безразлично, куда, — сказала Алиса.

— Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь, — сказал кот.» Чтобы прожить свою жизнь так, как человеку хочется, ему

следует прежде всего знать, чего он желает (причем желает «на самом деле»). С этих позиций «быть эффективным» в психотерапии означает прежде всего помогать пациенту достигнуть тех

оезультатов, которые он выбрал. Таким образом, первый шаг в тобой терапевтической сессии состоит в том, чтобы совершить выбор, причем если пациент не в силах сделать это самостоятельно, то весьма вероятно быстро найдется масса людей, желающих сделать это за него (надо признать, к сожалению, часто совершают это сами психотерапевты).

Нейро-лингвистическое программирование1 предлагает следующие критерии хорошо сформированного результата.

Во-первых, он должен быть сформулирован позитивно. Легче двигаться по направлению к тому, чего человек хочет, нежели уходить прочь от того, что ему не нравится. Однако мы не в состоянии двигаться по направлению к чему-то, если не знаем, что это такое. Наш мозг так устроен, что может понять негатив, лишь заменив его позитивом. Чтобы избежать чего-то, людям необходимо знать, что представляет собой то, чего они сторонятся, и удерживать свое внимание на нем. Это аналогично тому, как при вождении автомобиля необходимо держать объект в поле зрения, чтобы избежать столкновения с ним. Поэтому чему бы человек ни сопротивлялся, это всегда становится навязчивым2.

Во-вторых, пациент должен играть активную роль и держать результат в разумных предках под своим контролем. Результаты, которые изначально зависят от того, что предпримут другие люди, не являются хорошо сформированными, так как, если люди не реагируют так, как хотелось бы пациенту (а так время от времени происходит), он автоматически терпит неудачу. Поэтому, формулируя результат, желательно сосредоточиваться на том, что необходимо сделать, чтобы вызывать эти реакции.. Так, например, застенчивому подростку можно порекомендовать вместо того, чтобы ждать, когда у него появятся друзья, подумать о том, как самому подружиться с кем-нибудь.

В-третьих, пациент должен представлять свой результат настолько подробно, насколько это возможно. Что он видит, слышит и ощущает, представляя себе конечные цели? Попросите описать его, прямо или косвенно ответив на вопросы: кто,

1 Нейро-лигвистическое программировать базируется на следующих источниках: 1) изучение и анализ практики М. Эриксона, В. Сатир, Ф. Перлса и других известных американских психотерапевтов; 2) современные данные о межполу-Шарной ассиметрии — различиях в переработке информации правым и левым Полушарием; 3) работы Г. Бсйтсона, посвященные «экологии разума» со ссылкой ча зоопсихологаческие данные о формировании нестандартных «творческих» стереотипов поведения дельфинов при определенных условиях дрессировки; 4) трансформационная грамматика Н. Хомского, выделяющая глубинные структуры языка, правила организации и трансформации сообщения; 5) исследования кибернетики 50—60-х годов, стирающие границы между естественным и искусственным интеллектом; 6) теория логических типов Б. Рассела.

Зго одна из причин, почему так трудно самостоятельно прекратить курить: человек вынужден постоянно думать о курении, чтобы бросить это делать.

что, где, когда и как? Чем более точным является представление о том, чего хочет пациент, тем лучше и он, и вы сможете проанализировать ситуацию и заметить возможности для достижения этого. В каком контексте он хочет получить результат? Существуют ли контексты, в которых он не хочет его получать? В-четвертых, пациент должен иметь логические, эмоциональные и телесные критерии того, что он достиг желаемого. Пусть он вообразит, что сигнализирует ему о том, что он достиг своего результата. Что он подумает, увидит, услышит, почувствует, когда достигнет его? Постарайтесь также установить временные ограничения на достижение желаемого результата, так как некоторые цели бывают настолько грандиозны и неопределенны, что на их достижение может уйти несколько жизней.

В-пятых, пациент должен осознавать собственные ресурсы, необходимые для того, чтобы получить результат. Эти ресурсы могут быть внутренними (особые знания или умения) или внешними. Если пациент нуждается во внешних ресурсах, возможно, появится необходимость поставить вспомогательный результат, чтобы получить их.

И, наконец, результат должен иметь реальные размеры. Он может быть слишком большим, и тогда его нужно разбить на несколько более мелких, легко достижимых результатов. Если это следует сделать, спросите: «Что препятствует в достижении данной цели?» При постановке больших целей пациенту, возможно, придется несколько раз пройти через процесс «формулирования», пока он не придет к тому, что первый шаг примет разумные размеры и окажется достижимым. Китайцы говорят: «Даже самый длинный путь начинается с маленького шага». С другой стороны, может получиться и так, что цели покажутся слишком мелкими и тривиальными, чтобы мотивировать пациента. В таком случае следует спросить: «Если вы получите этот результат, что он даст вам?» — и двигаться к более общему результату до тех пор, пока он не станет достаточно большим и мотивирующим.

Заключительная рамка вокруг выбора результатов — экологическая. Нет такого человека, который жил бы изолированно от других людей, мы все являемся частью более широкой системы: семьи, работы, круга друзей и общества в целом. Поэтому всегда следует рассматривать последствия достижения результатов в контексте этих более широких взаимоотношений. Возможны ли нежелательные побочные эффекты? От чего придется отказаться или с чем новым придется смириться, чтобы достичь результата? Классическим примером выбора неэкологичного результата был царь Мидас, который хотел, чтобы все, чего он касался, превращалось в золото.

Например, многие люди сегодня хотят «много зарабатывать». Активная реализация подобного стремления скорее всего будет

приводить к увеличению работы и, значит, забирать больше времени. Следствием этого станет уменьшение времени, уделяемого семье и своему духовному развитию. При этом такой результат может увеличить рабочую нагрузку до такой степени, что человек не сможет нормально справляться с работой.

Следует также убедиться, что результат находится в полной гармонии с пациентом, как с цельной личностью. Результаты — это не то, что нужно получать в ущерб другим. Наиболее значительные и удовлетворяющие результаты достигаются путем переговоров и сотрудничества, чтобы установить такой разделяемый всеми результат, в котором каждый оказывается победителем. Это автоматически разрешает проблему с экологическим исходом.

Таким образом, если результат хорошо сформирован, то он является достижимым, мотивирующим и обязывающим.

Во время формирования результата обычно калибруется и способ восприятия пациентом мира.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Как известно, человек воспринимает и отражает окружающий мир посредством своих органов чувств. Процесс такого восприятия называется модальностью. Обычно выделяют следующие модальности:

визуальную (зрительную);

аудиальиую (слуховую);

кинестетическую (телесных ощущений);

обонятелъно-вкусовую.

Одна из модальностей у человека обычно доминирует, остальные являются сопутствующими. Если человек воспринимает внешний мир в разных модальностях, одна из которых доминирующая, то примерно точно так же он отражает и свой внутренний мир. Прежде чем что-то сказать, ответить на вопрос, пациент должен «получить доступ» к собственной информации, к своим собственным бессознательным процессам. Модальная система, отвечающая за извлечение информации, называется ведущей, система, представляющая эту информацию сознанию, — репрезентативной, а система, сверяющая полученный результат, — референтной.

Существует определенная зависимость между доминирующей модальностью, в которой человек воспринимает мир, и предикатами речи, которыми он это восприятие выражает. Предикаты формируются у пациента на бессознательном уровне, и психотерапевту, чтобы быстро установить контакт (сформировать раппорт), нужно пользоваться теми предикатами речи, К которым преимущественно прибегает пациент (см. таблицу).

Взаимный перевод языка модальностей

Модальность

| неопределенная | визуальная | аудиальная | кинестетическая |

| Установка | Перспектива, точка зрения | Комментарий, мнение | Направленность, уклон, стойка |

| Обдумать | Осветить | Обговорить | Прочувствовать |

| Проявлять настойчивость | Высматривать, выслеживать | Выслушивать, подслушивать | Добиваться, упорствовать, держаться |

| Продемонстрировать | Показать | Объяснить | Раскидать, вытащить, рассортировать |

| Испускать что-либо | Сиять, лучиться, искриться | Звучать, резонировать | Дрожать, вибрировать |

| Отсутствовать | Быть пустым, чистым | Быть оглушенным, безмолвным | Онеметь, замереть |

| Обычный, привычный | Тусклый | Однозвучный, приглушенный | Вялый, дряблый, безвкусный |

| Заметный, привлекающий внимание | Яркий, показной, цветистый, бросающийся в глаза | Громкий, оглушительный | Прилипчивый, упорный, поразительный |

| Быть внимательным | Присматриваться, приглядываться | Прислушиваться | Беспокоиться, волноваться |

| Игнорировать | Упускать из виду | Не услышать | Не почувствовать, пропустить |

| Сделать заметным, привлекающим внимание | Выставить на вид, проявить | Провозгласить, оглашать | Выдвигать вперед, выставлять |

| Замечать | Осматривать | Вслушиваться | Вчувствоваться |

| Воспроизвести, повторить | Сделать обзор, просмотреть, обозреть | Обговорить, проговорить | Пройтись по..., прогнать |

| Изложить | Показать | Рассказать | Провести |

| Придумать | Вообразить | Припомнить звучание | Ухватить, охватить |

| Напомнить о чем-либо | Выглядеть знакомым | Согласовываться с чем-либо, быть созвучным | Состыкоаываться, соприкасаться |

| Привлечь внимание к чему-либо | Указать | Намекнуть | Коснуться |

| Лишенный ощущений | Слепой | Глухой | Бесчувственный |

| Давайте обдумаем | Давайте рассмотрим | Давайте обговорим | Давайте прикинем |

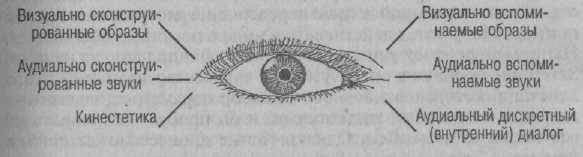

Не менее прекрасными «ключами доступа» к бессознательному являются паттерны глаз. Это движения глазных яблок, сформировавшиеся в результате сложных анатомо-физиологи-ческих процессов, о которых пациент не знает. Психотерапевт, понимая значение этих паттернов, может иметь прямой доступ к внутренним психическим процессам, а «отзеркаливая» эти паттерны и заставляя пациента двигать глазами в нужном направлении, — направлять и регулировать внутренние переживания.

Схема глазных сигналов доступа

Визуализация

Терапия, опирающаяся на особые состояния сознания, во многом основана на использовании языка, и слово играет в ней главную роль. Поэтому на этапе предварительной подготовки чрезвычайно важно правильно понять слова пациента и подобрать те, которые будут понятны ему.

МЕТАМОДЕЛЬ

Поскольку люди непосредственно не взаимодействуют с миром, в котором живут, они создают модели (или карты) мира, которые используют для управления своим поведением. Психотерапевту очень важно понимать карту мира пациента. Ведь человеческое поведение, каким бы странным оно ни казалось, приобретает смысл, если рассматривать его в контексте выбора, который предоставляет человеку его карта. Поэтому модели не стоит оценивать с точки зрения того, хороши они или плохи, здоровы или являются «сумасшедшими», их нужно оценивать с точки зрения полезности — полезности в эффективном и творческом взаимодействии с окружающим миром. Дело не в том, что пациенты совершают неправильный выбор, дело в том, что у них недостаточно возможностей выбора, когда это необходимо. Каждый из нас делает лучший выбор, доступный в рамках нашей модели мира. Однако существует множество достаточ-

но скудных моделей, в которых недостает полезных возможностей выбора, что может проявляться в изобилии внутри- и межличностных конфликтов. «Возможностей выбора недостает •не миру, а модели мира, которая есть у индивида», — считают Р. Бендлер и Дж. Гриндер.

Человек создает свои модели посредством трех универсальных моделирующих процессов: обобщения (генерализации), исключения (стирания) и искажения. Они служат адаптивным целям, но, если человек начинает принимать субъективную реальность за одну-единственную «истинную» действительность, те же процессы ограничивают его и лишают способности гибко реагировать.

Обобщение ~ процесс, посредством которого части модели мира, созданной человеком, отрываются от первоначального переживания и начинают репрезентировать всю категорию, по отношению к которой данное переживание рассматривается как пример. Мы учимся действовать в мире с помощью обобщения. Например, ребенок учится остуживать горячий чай, дуя на него. Затем он обобщает опыт, узнавая множество вариаций этого действия, которые включаются в набор параметров, связанных для него с горячими жидкостями, и он пробует остуживать их все таким же способом. Однако тот же процесс может стать и причиной ограничений. Если человеку однажды не удаются какие-либо творческие опыты, которые он пробует совершить, человек может обобщить свой опыт и решить, что он не «творческая натура», и далее во многом себе отказывать.

Исключение — процесс, посредством которого мы выборочно обращаем внимание на определенные аспекты нашего опыта и исключаем другие. Так, человек может читать книгу, когда вокруг него другие люди разговаривают, смотрят телевизор или слушают музыку. Таким образом он имеет возможность справиться с окружающим и исключить внешние стимулы. И точно так же этот процесс может быть и ограничивающим, если исключить части опыта, которые необходимы для полной картины мира. Например, психотерапевт, который исключает из своего опыта признаки скуки и раздражения во время терапевтической сессии, ограничивает свой опыт, равно как и опыт пациента.

Третий моделирующий процесс — искажение. Искажение позволяет осуществлять сдвиги в восприятии сенсорных данных. Именно этот процесс позволяет нам строить планы на будущее и «делать сказку былью». Представление реальности искажается в фантазиях, в искусстве и даже в науке. Мы можем ограничивать себя искажениями различным образом. Например, почти все люди в той или иной степени искажают собственные межличностные отношения разного рода играми и манипуляциями.

Язык является мощнейшим фильтром нашего опыта. В определенном смысле именно он направляет наше сознание в нуж-

ную-сторону, формируя определенные модели мира, с одной стороны, делая более эффективным восприятие, а с другой — устанавливая рамки (зачастую достаточно жесткие), сужающие возможности выбора. Слова являются «привязками» (или якорями) для всего опыта, но «опыт еще не реальность, а слова — это не сам опыт»1 (Дж. О'Коннор, Дж. Сеймор, 1990). Часто вхождение в особые состояния сознания как раз и служит для того, чтобы преодолеть дискретность восприятия и мышления, создаваемую речью, и сделать их более целостными и ясными. С этой же целью Дж. Гриндер и Р. Бендлер создали метамодель2 — модель языка, благодаря которой без вхождения в особое состояние сознания можно выявить те лингвистические паттерны, которые (благодаря процессам обобщения, исключения и искажения) делают неясным смысл коммуникации, и определить конкретные вопросы, имеющие целью прояснить и поставить под сомнение неточности языка, чтобы восстановить их связь с опытом, то есть расширить сознание, доведя его до глубинной структуры3 (см. таблицу).

По замыслу создателей, метамодель предназначена для того, чтобы научить слушающего обращать внимание на форму коммуникации говорящего. Содержание может бесконечно изменяться, но форма подачи информации дает слушающему возможность реагировать таким образом, чтобы извлечь из коммуникации весь смысл полностью. Поэтому метамодель может быть использована для следующих целей:

сбора информации;

выяснения значения;

идентификации ограничений;

обнаружения новых выборов.

В дальнейшем была разработана милтон-модель — способ обращения к метамодели, использующий специальные речевые обороты для наведения и поддержания особых состояний сознания. О ней пойдет речь ниже.

Чтобы извлечь максимум информации из любой ситуации или опыта, человеку необходимо располагать как можно большим количеством точек зрения. Так как каждая репрезентативная система предлагает свой путь описания реальности и новые идеи возникают из этих различных описаний подобно тому, как белый цвет появляется, когда смешиваются все цвета радуги, любой

1 Дж. Оруэлл как-то сказал: