Каждое историческое место по-своему уникально. Брестская крепость, однако, особый свидетель

| Вид материала | Биография |

- Молодёжные кафе 60-х, 652.14kb.

- Рекомендации относительно анализа пакетов прикладных программ. Существуют следующие, 53.59kb.

- Факс: + 375 162 230560, 24.57kb.

- Информация о фильме “Брестская крепость, 18.74kb.

- -, 140.77kb.

- Резиденция Деда Мороза, Брестская крепость с всемирно известным мемориалом, насыщенная, 46.32kb.

- Брестская крепость – символ беспримерной стойкости советского народа, 124kb.

- Аграрные реформы С. Ю. Витте, 530.26kb.

- Ирина Халип "Новая Газета", 119.08kb.

- Групповые туры в Беларусь, 85.14kb.

Тогда советское командование приняло решение сохранить крепость и ее Тереспольское укрепление другим способом. В следующую же ночь саперы взорвали перемычки, отделяющие рвы Тереспольского укрепления от русла Буга, а саму реку ниже по течению запрудили.

Для устройства дамбы> были использованы, по свидетельству начальника инженерных войск 4-ой армии полковника А.И. Прошлякова, брусчатка, приготовленная для мощения улиц в Бресте, два трофейных польских понтона, мешки, заполненные песком. Такой балласт подвозился в течение двух ночей и с существующего моста ссыпался в реку. В результате удалось практически перекрыть Буг. Вода затопила т.н. «старое русло» - заросший и маловодный отвод реки. Течение устремилось вокруг Западного острова. Полноводный канал с бурлящим стрежнем позднее был выдан германскому представителю за основное русло Буга, по которому и должна была пройти граница. Разумеется, немцы не настолько слабо разбирались в топографии, чтобы не увидеть этой хитрости, однако обострять вопрос они не стали.

Окончательно демаркационная линия между Германией и СССР легла на карты 4 октября 1939 года, когда был подписан соответствующий дополнительный протокол. К Советскому Союзу отошла территория площадью почти 200 000 квадратных километров.

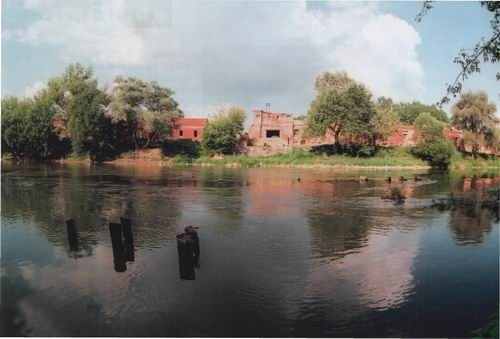

Город Брест стал пограничным. Брестская крепость, глядящая в быстрые воды Буга, вновь превратилась в символический форпост.

Письма из тишины

Война не бывает благополучной. Всегда и всюду она несет клеймо беды.

И все же бывают разные войны - одни зарождаются в парламентах и вызревают под ободряющие выкрики возбужденной уличной толпы, другие готовятся в тайне и подобны грому среди ясного неба.

Второе - несправедливей, больней, страшней.

Брестская крепость сорок первого - это зеленые валы, пышные кроны склонившихся над речками деревьев, полевые цветы на окрестных лугах. Пейзаж щедрой весны и такого же начала лета. Жизнь прекрасна, надежды людей - даже если многие из здешних обитателей носят военную форму - светлы и простираются далеко-далеко, в такое же светлое будущее.

Часы идут.

Мирный договор СССР с Германией не породил мира. Это хорошо ощущалось в пограничном Бресте.

Недоверие двух правителей было взаимным. Политика их в отношении друг друга строилась в зыбкой атмосфере неприязни и похвал, расчета и коварства. Возможность открытого столкновения не исключалась - учитывалась изначально, О плане «Барбаросса» знают все. Советское военное планирование с 1940 года также велось с учетом вероятной войны с Германией. На западной границе были развернуты значительные силы. Однако момент решительной схватки в Москве и Берлине определялся по разным часам. «Разбежка» была очень велика и явилась причиной трагедии. Личная вина И.В. Сталина в том огромна.

Брест был переполнен военными, однако с точки зрения тактики это являлось очевидным минусом. Город стоящий на самой границе, слишком уязвим не только для авиации - даже для артиллерии. «Представляется, что размещением войск руководили не соображения боеготовности, а наличие фонда казарм и складов», - пишет А.А. Крупенников, историк, создатель и первый начальник музея обороны Брестской крепости, профессор Академии военных наук. В самом деле, в Бресте располагались части 28-го стрелкового корпуса, части армейского подчинения, штаб и отдельные подразделения 17-погранотряда. А также госпиталь, медсанбат многочисленные склады.

Брестское направление к июню 1941 года прикрывали войска 4-й армии Зап.ОВО, имевшие зону ответственности шириной свыше 150 километров. При изучении документов не покидает ощущение, о войска армии, как и других советских группировок, находились в этот период в неком «муравьином» движении.

С одной стороны, предпринимались совершенно правильные меры к серьезному повышению их боеготовности. (Досрочный выпуск военных училищ, выдвижение на запад и развертывание некоторых подразделений до кадрового состава, переоснащение новой боевой техникой и т.д.). С другой - «перестройка» на марше порождала изрядную дезорганизацию, боеготовность объективно не могла быть высокой. Так, выполняя директивы высшего командования, принятые весной этого же года и связанные с новым мобилизационным планом, командование округа проводило активное перемещение личного состава. Значительная часть подразделений 42-й и 6-й стрелковых дивизий, расквартированных в крепости, была в апреле-июне отправлена в летние лагеря на ученая и стрельбы, а также на строительные работы (северо-западнее и южнее Бреста возводился укрепрайон, сделано было на тот момент 15-20 процентов от запланированного). На «оборонстрой» направлялись по одному батальону от каждого стрелкового полка, по дивизиону артиллерийского, все подразделения саперов и окружной инженерный полк.

Кроме того, пулеметные роты стрелковых полков выдвинулись на полигон на южных окраинах Бреста: там 22 июня должны были состояться тактические занятия, в которых, кроме пулеметчиков, должны были участвовать бойцы полковой школы 6-й дивизии, артдивизион и стрелковый батальон. Из крепости частично уехали зенитчики - на учебные стрельбы под Минском. Мало того, войска 4-й армии по личному составу имели общий некомплект от 15до 20 процентов.

Серьёзные проблемы были с вооружением. В приграничные части едва начали поступать его новые образцы. В 10-ю смешанную авиадивизию, прикрывавшую с воздуха упомянутую 4-ю армию, в мае-июне поступила партия самолетов. В том числе 2 истребителя «Миг-3», 20 - «Як-1», 9 современных бомбардировщиков «Пе-2» и 4 штурмовика «Ил-2». Освоить эти самолеты не успели. К примеру, все «Яки» находились в ящиках-контейнерах в городе-спутнике Бреста Кобрине. В 123-м авиаполку, куда пришла авиатехника, вот-вот ожидали специалистов-сборщиков с авиазавода. Не дождались.

Схожая картина с бронетехникой. Танки «Т-34» и «КВ-2», которые были адресованы 22-й танковой дивизии (формировалась в окрестностях Бреста), в роковые дни находились где-то в пути, на железнодорожных платформах. В частях не имелось в достатке даже современного стрелкового оружия - тоже «вот-вот» и «со дня на день».

Самое главное, однако, в другом. «Большая дружба» с Германией, не раз продемонстрированная на самом высоком уровне и всячески поддерживаемая официальной пропагандой, сбивала с толку военачальников и рядовых бойцов. Бдительность трактовалась весьма своеобразно - чтобы «не поддаваться на провокации». По Бресту свободно расхаживали гитлеровские офицеры, приезжающие в «гости», воздушное пространство ежедневно нарушали германские самолеты, от пограничников поступали все более частые сообщения о скрытом передвижении войск по ту сторону Буга, но никакого резонанса это не имело.

Точки над «i» расставило печально известное Заявление ТАСС от 13 июня 1941 года: «...по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...»

Это была даже не ошибка - удар в спину.

Итак, июнь сорок первого, двадцать второе число. Наступала самая короткая ночь года. Примерно восемь тысяч человек, находившихся в крепости, - в том числе члены семей бойцов и командиров - еще не слышали ничего, кроме невнятного шума летней темноты.

РУБЕЖ БЕССМЕРТИЯ

Брестская крепость должна была пасть в первые часы войны. Такой 6ыл план, и у тех, кто его готовил, не было сомнений, что так и будет.

Крепость приняла бой. И стояла - день за днем.

Ее защитников не смогли расстрелять, выжечь и разбомбить. Они держались: в конце без пищи, воды и почти без боеприпасов. Они умирали как герои - без всякой надежды, что кто-нибудь когда-нибудь о них узнает.

Это был трудный бой.

Враг дивился. Враг еще не понял, что в клубах дыма над старой крепостью за первым днем той ужасной войны проглянул ее последний день. Что на стенах поверженного рейхстага когда-то появится короткая, как выстрел, надпись: «Брест-Берлин».

Здесь пролег рубеж бессмертия.

Здесь, на пяди земли у Буга, начала коваться Победа.

На другом берегу

Душная ночь. Вдоль реки, в бесформенных черных массивах кустов и подлеска, сжалась смертельная пружина. Германские офицеры следят за стрелками часов. 45-я пехотная дивизия вермахта готова к броску на Брест. Впереди - тускло отражающая звездное небо лента Буга, за ней - старая русская крепость.

Несколько часов назад, ровно в 22.00, на срочном построении немецким солдатам зачитали приказ фюрера. Все сомнения остались позади, секретов больше нет. Они здесь не для того, чтобы по «коридору» пройти с разрешения Сталина на далекий юг и, вторгнувшись в Персию, нанести там поражение англичанам. Нет. И не для оккупации якобы «арендованной» у Советов Украины. Вовсе не для отвлечения внимания и не ради последующей атаки через Ла-Манш тайком перебрасывалась сюда, на восток, такая масса техники и живой силы. Слухи оказались всего лишь слухами. Байками штабных писарей. Солдат рейха ждет великая победоносная война с Советским Союзом!

Громко и надсадно звучит кваканье лягушек Тонут в нем случайное звяканье оружия, треск переломанной сапогом ветки. К трем часам ночи штурмовые отряды гитлеровцев заняли исходные позиции. В 3.10 южнее Бреста спецгруппой 3-й танковой дивизии уже захвачен Коденьский мост, в других местах к Бугу бесшумно выползли саперы.

Остановим здесь, в этом месте повествования, минутную стрелку символических часов.

Спящая крепость была приговорена к разгрому. Чтобы понять силу уготованного ей удара, следует кое-что знать о планах нападавших.

Вопреки расхожему мнению, у решившейся на «блицкриг» Германии не было подавляющего преимущества в средствах ведения войны. С февраля 1941 года стратеги рейха перебросили на восток 100 дивизий, всего на намечавшемся фронте их было 155. Развернутых для операции «Барбаросса» - 128. Общая численность готовой к таранному вторжению в СССР группировки составляла 3 млн. 562 тыс. человек. В ней находилось 3865 танков и самоходных штурмовых орудий, 37099 артиллерийских и минометных стволов, 3909 самолетов.

Со стороны СССР на западных рубежах страны под ружьем стояло 3 млн. 88 тыс. человек (из них 215 тыс. - в ВМФ, 153 тыс. - в войсках НКВД). На вооружении у советских дивизий имелось почти 60 тыс. орудий и минометов, 11 тыс. исправных танков и штурмовых орудий, 7,6 тысячи исправных самолетов (всего танков и самолетов было больше). Как видно, чисто статистически превосходство германской армии никак не просматривается - скорее наоборот (исключая живую силу). По качеству используемой боевой техники особого опережения тоже не существовало. Однозначное преимущество в боевых характеристиках в тот момент имели только немецкие самолеты. Однако для правильной оценки ситуации придется учесть также многое другое.

«Молниеносная война» вовсе не являлась авантюрой нацистского режима. С военной точки зрения, план нападения на СССР был достаточно реалистичен. В основе его лежала внезапность - и, как показало будущее, именно этот фактор определил трагические итоги первых недель и месяцев войны. Забегая вперед, приведем красноречивые данные. В период с 22.06. по 31.07.1941 года Красная Армия потеряла 11 тысяч танков, 8,6 тысячи боевых самолетов, 27 тысяч орудий и минометов - почти все, чем располагала на западных границах. Страшный счет... Внезапность сопровождалась умелой - надо отдать должное - стратегией и тактикой. На решающих участках Восточного фронта германское командование обеспечило значительное, а иногда - просто ошеломляющее превосходство как в технике, так и в живой силе. Именно по такому сценарию разворачивались события в районе Бреста.

Группа армий «Центр», действовавшая на данном направлении (наиболее короткий путь к Москве), являлась самой мощной и самой мобильной группировкой вермахта. Она объединяла более сорока процентов всех германских сил, развернутых от Баренцева до Черного морей и поддерживалась огромной воздушной флотилией. В зоне советской 4-й армии, части которой прикрывали Брест и крепость, были развернуты войска 43-го армейского корпуса 4-й немецкой армии, 12-го армейского корпуса, 2-я танковая группа. Здесь на картах германского генштаба пролегли жирные стрелы, указывающие направление главного удара. Здесь гитлеровцы имели неоспоримое превосходство во всех компонентах современной войны. Двадцать одна дивизия изготовилась к прыжку на полосу, где находились всего семь советских дивизий, к тому же, как известно, совершенно не готовых к отражению молниеносного удара.

Если говорить языком цифр, то 71 тысяче красноармейцев и их командиров противостояло почти 462 тысячи гитлеровских солдат и офицеров. Немецкая ударная группировка имела двукратное превосходство в танках, а в артиллерии и минометах - в 3,6 раза! (5953 против 1657).

Наконец, следует заметить, что «Восточный поход» начинался, безусловно, сильнейшей на том нитке истории армией мира. Вермахт располагал отличными полководцами и уникальным опытом ведения крупномасштабных операций. На границах с СССР были развернуты наиболее боеспособные части, имевшие реальный фронтовой опыт (кампании 1939-1940 гг.). За их спиной сосредоточивались части резерва главного командования - примерно 99 процентов от всей их численности.

Немцы готовили к броску 11 моторизованных корпусов, 10 из которых к 22 июня 1941 года были объединены в 4 танковые группы.

Одной из них командовал генерал-полковник Гейнц Гудериан, который уже побывал в Бресте и Брестской крепости осенью 1939 года. 22 июня командный пункт его 2-й танковой группы располагался в полутора десятках километров от Буга. Штабом Гудериана намечалось вбить танковые клинья севернее и южнее Бреста. Автора знаменитой формулы «Не ползти, а мчаться!» в те последние часы перед броском в СССР больше всего заботила сохранность мостов через Буг. Посылать свои танки на Брестскую крепость он не собирался. Был учтен прошлый опыт. Для взятия крепости, по мнению Гудериана, куда лучше подходили пехотные подразделения. Тем более, что для первого удара ему был временно подчинен 12-й армейский корпус под командованием генерала Вальтера Шрота, куда входили три полновесные дивизии.

Напротив крепости расположилась 45-я пехотная дивизия вермахта. Подразделения двух ее полков, 130-го и 135-го, находились в ближней засаде, в нескольких сотнях метров на другом берегу пограничной реки. Им поручался штурм. 133-й полк был в резерве. В атаке должны были также участвовать части 31-й и 34-й дивизий, действовавших на левом и правом фланге соответственно. Огневую поддержку обеспечивала вся дивизионная и корпусная артиллерия, а кроме того, дополнительно три дивизиона тяжелых мортир (в том числе калибра 210 мм), две самоходные сверхмощные артиллерийские установки («Карл») с орудиями калибра 600 мм, девять батарей тяжелых минометов 4-го минометного полка особого назначения (шестиствольные «Небельверфер-41»). Минометы посылали реактивные мины калибра 150 мм - это было первое применение реактивной артиллерии в Великой Отечественной войне. (Менее чем через месяц, в боях под Смоленском прозвучали первые залпы советских «Катюш»).

Сам Гудериан в книге «Воспоминания солдата» написал примечательные строки: «Развертывание войск и занятие исходных позиций для наступления прошли благополучно... Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками. ...Перспективы сохранения момента внезапности были настолько велики, что возник вопрос, стоит ли при таких обстоятельствах проводить артиллерийскую подготовку в течение часа, как это предусматривалось приказом...».

Перспективы сохранения внезапности... В этих словах «танкового гения» вермахта кроется, между прочим, точная характеристика грядущей войны. Вернее - историческая аксиома. Кто есть агрессор, а кто жертва? И тогда, и сейчас, много лет спустя, задавать подобные вопросы могут лишь те, кого мало интересует истина, и еще меньше - уроки Второй мировой.

...Стрелки часов сошлись. 3 часа 15 минут, 22 июня 1941 года. Час «Х». Предрассветное небо раскололось на куски. Залпы орудий и минометов слились в неистовый рык. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз.

ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ

Снаряды и мины падали сплошными потоками. Дыбили дерн, вырывая в предрассветных, серо-зеленых валах черные ямы. Вбивались в столетние стены Цитадели, брызгая красной кирпичной крошкой. Сверкало пламя разрывов. С мертвым посвистом разлетались осколки, отсекая ветки деревьев.

Много позже, вспоминал эти минуты, те, кто находились в крепости, повторяли одно слово - «Гроза». До конца не пробудившимся, ошеломленным людям казалось, что разразилась сильная гроза. Но звон вылетавших от ударной волны стекол, огонь, дым и страшные крики раненых убеждали - это не гроза. Это ад.

Каждые четыре минуты огненный вал перемещался на 100 метров вперед. Артподготовка продолжалась, взрывы снарядов тяжелых мортир, выбиваясь из сплошного гула, бухали в Цитадели и на заранее засеченных позициях советских батарей. В 3.19, точно по плану атаки, с немецкого берега в воду реки были спущены десятки резиновых лодок. Неширокий левый рукав Буга, называемый в обиходе старым руслом, заволокла дымовая завеса. Торопливые гребки веслами, прибрежная осока... Короткие рваные цепи гитлеровцев одна за другой густо покатились на Тереспольское укрепление.

Перепаханная земля, зарево над горящими деревянными постройками, в воздухе гарь. Вдруг в грохоте адской зари появляются новые звуки. Повторяются... Еще! Выстрелы. Первые выстрелы по врагу. Наряды пограничников открыли огонь... Штурмовой отряд немцев, двигаясь слева от мощеной булыжником дороги, пересекающей Западный остров с запада на восток, через сорок минут преодолел примерно километр и вышел к главному руслу Буга, к мосту у Тереспольских ворот. Все пока шло по плану. Мост был цел и к тому времени уже контролировался высланной сразу после начала артобстрела командой захвата. Она перемещалась по реке на десантных моторных лодках (при этом ее потери составили две трети личного состава, состоявшего из роты пехотинцев, усиленной саперами).

Ниже Цитадели по течению были видны другие лодки, на которых переправлялись новые штурмовые группы. Одни шли на Южный остров, другие цеплялись за берег Кобринского укрепления - враг пытался сразу же затянуть вокруг крепости петлю. Севернее, по железнодорожному мосту, также захваченному невредимым, стремясь быстрее выйти на стратегическое шоссе, двинулись танки и пехота. Накрытые артиллерийским шквалом казармы и другие сооружения на Тереспольском укреплении гитлеровцы взяли на мушку, простреливая выходы и окна, основные же силы их просто обошли. Но дальше в плане атаки наметились трещины. Зеленый остров вдруг больно огрызнулся огнем!

Спотыкаются и падают ничком солдаты в серо-зеленых мундирах. Первые потери новой, едва начавшейся войны. Кто-то ранен и стонет в высокой траве, кому-то уже ничто не поможет - винтовочная пуля прошила каску. Огонь усиливается, местами прижимает подразделения 3-го батальона 135-го пехотного полка к земле. Тут и там завязывается ожесточенная перестрелка. В ней слышны уже пулеметы. В цепях фашистов вмиг исчезает самоуверенность - русские не только не уничтожены, они удивительно быстро пришли в себя!

На Тереспольском укреплении начали организованное сопротивление курсанты школы шоферов, к которым подоспел начальник курсов старший лейтенант Ф.М. Мельников. В центре, из расположения автопарка, огонь открыли около 30-и бойцов транспортной роты под командованием старшего лейтенанта А.С. Черного. Раздалась частая стрельба и из района казарм саперного взвода... На правом фланге, в месте слияния рукава Буга с основным руслом, сражалась группа воинов под командованием лейтенанта Жданова (примерно 80 человек).

Всего утром 22 июня 1941 года на острове находилось около 300 пограничников - здесь размещались, помимо окружной школы шоферов и инструкторов вождения, кавалерийская школа, саперный взвод и некоторые другие подразделения 17-го погранотряда. Многие погибли в первые же минуты. Кому-то после начавшегося обстрела удалось пробраться в Цитадель. Из оставшихся в живых через какое-то время сложилось несколько очагов сопротивления. (Опережая события, укажем, что позднее, 24 и 30 июня, под покровом темноты две разные группы бойцов 17-го погранотряда, собрав остаток боеприпасов, предпримут попытки прорыва в Цитадель. В одном случае из 40 смельчаков мост минуют 13 человек, из них четверо - тяжелоранеными. В другом - из 45, вошедших в воды Буга, до противоположного берега доплывут лишь 18, трое - тяжелоранеными).

Тем временем штурмовой отряд гитлеровцев, который оказался на мосту у Тереспольских ворот, сходу ворвался в Цитадель. Не встречая особого сопротивления (по части Цитадели и Кобринского укрепления еще била тяжелая артиллерия), он двинулся к зданию бывшего костела, где размещался клуб 84-го стрелкового полка. Здание стояло на небольшой возвышенности и представляло отличную возможность закрепиться в Цитадели, устроив опорный пункт. Нападавшие немедленно воспользовались ею. Было захвачено также стоящее рядом небольшое здание столовой ком- состава. Немцы по рации связались с полевым штабом дивизии и попросили прекратить артобстрел этого участка. К тому моменту позади были примерно два часа войны.

Автоматчики прорвавшегося батальона быстро выдвинулись дальше. Неподалеку от клуба виднелись ворота: справа Холмские, слева Брестские. Ворота стали следующими объектами атаки. Штурмовики, в упор расстреливая встреченных на пути красноармейцев, ворвались в ту часть оборонительной казармы, которая примыкала к Холмским воротам. Рядом стояло поврежденное еще в 1939 году здание, где размещались штаб и автобронерота 75-го отдельного разведбата. Между его стеной и внутренней стеной оборонительной казармы был широкий проход. Сюда, непрерывно строча по оконным проемам, направились затем гитлеровцы. И тут произошло то, что стало одним из ярких эпизодов этого дня, а возможно, - и всей обороны. Из распахнувшихся дверей казармы в гущу противника неожиданно хлынули красноармейцы. Завязалась жестокая схватка. Авангард автоматчиков был расколот на две части и смят. Немало фашистов погибло от штыков.

Крепость защищалась. Враг еще не ведал, что 45-я дивизия вермахта задержится здесь вовсе не на 8 часов, отведенных командованием 12-го корпуса на окончательное взятие всех укреплений.

Сейчас, много лет спустя, трудно точно указать, сколько же людей встретило войну в стенах твердыни, ставшей символом стойкости.

Из боевого донесения №16, направленного командиром 28-го стрелкового корпуса генерал-майором В.С. Поповым командованию 4-й армии (8.07.1941 года), можно узнать, что «в первый же период артиллерийского обстрела были разрушены мосты, выводившие из крепости.

Сооружения крепости, военные городки, а также район вокзала Бреста сразу же охватило огнем, причем пожар быстро распространялся вследствие продолжавшейся интенсивной бомбардировка Всякая связь была сразу нарушена». И далее: «Гарнизон крепости был артиллерийским огнем и пожаром расчленен на отдельные группы людей, одна часть которых искала укрытие от обстрела, другая - сквозь пламя пожаров и беспрерывные взрывы снарядов стремилась к выходам из крепости. В результате удалось вывести разрозненные подразделения 333-го и 125-го сп, а также отдельные группы 44-го, 45 5-го и 84-го сп».

Командующий корпусом сообщает, что «предположительно» - на это слово обратим внимание - из находившихся в крепости 5-ти батальонов 6-й стрелковой дивизии, 2-х батальонов 42-й со спецподразделениями было выведено «до 5О%». Произошло это, вероятнее всего, до 8-9 часов утра, пока вокруг крепости не сжалось кольцо окружения. Цитадель и Кобринское укрепление удалось покинуть некоторым семьям военнослужащих, в ряде случаев также было выведено вооружение, несколько бронемашин 75-го отдельного разведбата, некоторое число пушек (преимущественно без боекомплекта).

Однако основная масса людей спасалась в обстановке понятного хаоса, многие красноармейцы, по свидетельству очевидцев, оказались полураздеты, без оружия. На ситуацию наложило свой отпечаток то обстоятельство, что большинство командиров проживало с семьями вне крепости, на городских квартирах и в домах начальствующего состава в районе крепости. Пробиться за внешний вал в подавляющем большинстве случаев им не удалось. В результате управление оставшимися там подразделениями было утрачено. Это усилило трагизм положения.

Надо отдать должное мужеству командира 125-го полка майора А.Э. Дулькейта, сумевшего под градом пуль организовать бойцов своей части и вывести через Северные и Северо-Западные ворота Кобринского укрепления большую часть личного состава. Однако ситуация менялась на глазах.

В дальнейшем пробиться через любые ворота, выводящие за пределы крепости, удавалось единицам. Штурмовые группы фашистов, передвигавшиеся на моторных лодках, еще на рассвете проскочили по водным рукавам до развилки Мухавца, блокировали мосты. На северо-западе Кобринского укрепления уже действовал понтонный мост, наведенный 81-м саперным батальоном 45-й дивизии. По нему был переброшен противотанковый батальон и дополнительные пехотные подразделения. Они вскоре перекрыли главную дорогу, проходящую через Северные ворота - противотанковые пушки разбили несколько автомашин. Прилегающее пространство простреливалось насквозь.

Две организованные попытки прорваться предприняли воины 98-го артдивизиона, возглавляемые своим командиром капитаном Н.И. Никитиным, В Восточных воротах путь им преграждали горящие тягачи. Прорыв через Северные обошелся очень дорого: к артиллерийскому обстрелу здесь, как было сказано, добавился пулеметный - снаружи уже находился враг, контролирующий дорогу. Под кинжальным огнем, по воспоминаниям участников боев, погиб почти весь дивизион. Капитан Никитин и несколько расчетов все же сумели выйти из крепости.

Как свидетельствуют последние данные, город Брест был захвачен примерно к 7 утра.

В 6.23 из штаба 45-й дивизии в адрес командования 12-го армейского корпуса вермахта поступило сообщение, в котором говорилось о скором взятии Кобринского укрепления. В штабе полагали, что двумя другими островными укреплениями - Тереспольским и Волынским - первый эшелон атакующих овладел бесповоротно.

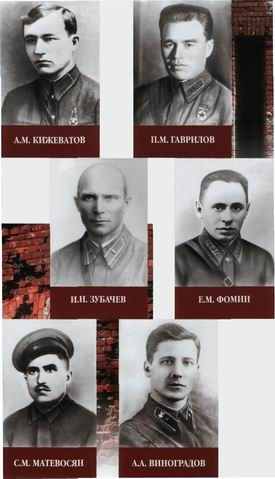

Реальность оказалась совсем иной. В ходе упомянутого выше рукопашного боя в Цитадели, который, при поддержке воинов других частей (455-го стрелкового и 33-го инженерного полков), провели бойцы 84-го полка (ведомые заместителем политрука СМ. Матевосяном), часть штурмовой группы гитлеровцев была оттеснена к правому рукаву Мухавца и уничтожена. Другая часть попыталась отступить к мосту у Тереспольских ворот. Тщетно: пограничники располагавшейся на территории Цитадели 9-й погранзаставы (начальник - А.М. Кижеватов) и красноармейцы 333-го стрелкового полка отбили ворота и встретили огнем. Были отбиты также Брестские ворота. В сложившейся ситуации немецкие подразделения, неся потери, отошли и укрылись в пустующих казематах между Холмскими и Тереспольскими воротами, в зданиях клуба и столовой. Так внутри Цитадели образовалась западня, из которой гитлеровцам было уже не так просто выбраться.

Дело принимало неожиданный оборот не только в Цитадели. На Тереспольском укреплении, якобы подконтрольном противнику, развернулись упорные бои. Советские пограничники, оправившись от шока, используя для маскировки складки местности и густую растительность, сумели нанести врагу ряд чувствительных ударов. Отражая многочисленные атаки на обороняемые участки (казармы, автопарк, ДОТ на северо-западной окраине острова), воины в зеленых фуражках заняли выгодные позиции и предприняли несколько смелых вылазок. В результате уже в первой половине дня переброска дополнительных сил гитлеровской пехоты через территорию острова была совершенно парализована. Более того, в ходе боестолкновений здесь были окружены и уничтожены командир 135-го батальона и командир 1-го дивизиона 99-го артполка 45-й дивизии (вместе с оперативной группой штаба в полном составе).

Схожая картина наблюдалась на Волынском укреплении. Подразделения гитлеровцев через несколько часов прокатились через территорию госпиталя (среди его персонала и пациентов было к тому моменту много погибших и раненых, пытавшийся организовать какое-то сопротивление батальонный комиссар Н.С. Богатеев был убит в рукопашной схватке), но застряли в расположении полковой школы 84-го стрелкового полка. Здесь в ночь на 22-е июня оставались немногие - основной личный состав был на занятиях вне крепости. Тем не менее застигнутые артобстрелом курсанты не пали духом. Вместе с нарядом пограничников, несшим службу на острове, они оказали упорное сопротивление в районе Южных ворот (командование группой принял лейтенант М.Е. Пискарев). Эти позиции защитники затем удерживали в течение суток.

В результате о бравурных рапортах агрессорам пришлось временно забыть. Командование 45-й дивизии в 13.15 приняло решение вовлечь в операцию силы 133-го пехотного полка, находившегося в резерве. Однако и это не помогло. После полудня положение оставалось почти угрожающим. В центре крепости были блокированы остатки штурмового отряда (из-за чего не могли быть применены тяжелые орудия и минометы), на Кобринском укреплении был захвачен лишь плацдарм в его прибрежном западном секторе, Волынское и Тереспольское, как уже сказано, тоже сопротивлялись. Дальше продвинуться не удавалось. «Защитники крепости стояли насмерть», - написал известный германский историк и публицист Пауль Карел в своей книге «Барбаросса: от Бреста до Москвы».

В 14.30 на занятый немцами участок Кобринского укрепления прибыл командир 45-й дивизии генерал Шлипер, чтобы лично оценить ситуацию. Вывод: взять Цитадель силами одной пехоты и в ближнем бою невозможно. Немецкий военачальник с удивлением обнаружил, что ожесточенность сопротивления гарнизона только нарастает. Русские успешно отбили в Цитадели и на Северном острове не менее 8 атак. Он отдает распоряжение о введении в акцию дополнительных сил, чтобы сделать кольцо окружения максимально плотным. Затем связывается со штабом округа и предлагает с рассветом, после отвода своей пехоты, который удобнее произвести под покровом темноты, возобновить интенсивный обстрел крепости из тяжелых орудий. Шлипер уже знает о весьма прискорбных потерях в подразделениях подчиненных ему частей и не желает их увеличения. В штабе корпуса с ним соглашаются. Крепость решено взять огнем и измором.

На Кобринском укреплении к моменту вылазки Шлипера и его офицеров также разгорелся нешуточный бой. Здесь дрались бойцы 44-го стрелкового полка, разрозненные группы из 333-го и 125-го полков, 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. В северной части острова их попытался объединить командир 44-го полка майор П.М. Гаврилов - едва ли не единственный старший офицер на весь гарнизон защитников. Ему удалось не только организовать людей, разбить их на две роты и назначить в них командиров, но также быстро наладить связь, создать выгодные огневые позиции, сформировать штаб, оборудовать командно-наблюдательный пункт и даже подумать о снабжении и импровизированном лазарете. В распоряжении защитников укрепления были станковый и несколько ручных пулеметов, две противотанковых пушки, две зенитки. Благодаря решительности воинов, главный вал укрепления восточнее Северных ворот около двух суток оставался неприступен. После его потери красноармейцы и командиры отошли в Восточный фор который со временем превратился в наиболее мощный рубеж обороны. Возглавил ее П.М. Гаврилов, ему помогали капитан К.Ф. Касаткин, политрук С.С. Скрипник.

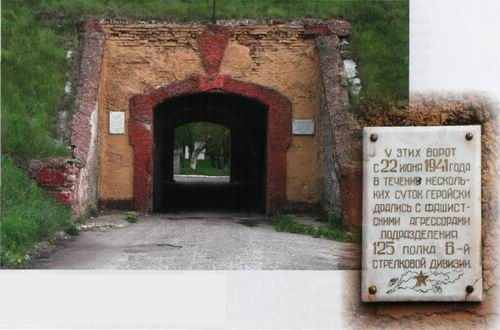

Кроме того, здесь, на Кобринском укреплении, сложилось еще два независимых очага сопротивления: расположение 125-го стрелкового полка, включая дома комсостава (они стояли рядом с полковыми казармами) и участок вала у Восточных ворот. Действиями защитников руководили батальонный комиссар С.В. Дербенев, капитан В.В. Шабловский, лейтенант И.Ф. Акимочкин, старший политрук Н.В. Нестерчук.

Ошеломленные внезапным ударом, увидевшие воочию смерть и кровь, те, кто остались за рвами и валами, еще несколько раз пытались выйти из Брестской крепости и занять заранее определенные позиции справа и слева на флангах, как того требовал план боевой готовности. Абсолютное большинство советских воинов еще не верило, что началась война. Ведь столько твердилось о возможных «провокациях»! Разрозненные сражающиеся группы отчаянно пробовали связаться друг с другом и с командованием, Последнее не удалось почти никому. В этой ситуации вызрело одно главное решение - оборонять крепость! Всеми силами продержаться до подхода частей Красной Армии, которые, как думали, уже спешат на помощь... Так из отдельных подразделений, отдельных бойцов и командиров начал формироваться гарнизон защитников.

По прошествии нескольких часов в Цитадели и Кобринском укреплении оставалось около 3500-4000 человек, в том числе женщины и дети. С большой степенью вероятности приведенные цифры соответствуют действительности. Сегодня они приняты за основу большинством исследователей и военных историков.

...К исходу 22-го июня 1941 года враг не смог выполнить поставленной задачи - овладеть крепостью с хода. Обходя Брест, действовавшие на флангах 31-я и 34-я пехотные дивизии вермахта ушли далеко вперед, преодолев 20-25 километров. 45-я же дивизия, сформированная некогда на базе бывшей 4-й дивизии Союзной армии Австрии, участвовавшая в маршах на Варшаву и Париж и считавшаяся образцовой дивизией «земляков» фюрера, сильно обломала кости о старую русскую крепость. В месте, которое в планах вторжения если и занимало первую, но все же едва заметную строчку.

Безвозвратные потери гитлеровцев составили 21 офицер и 290 унтер-офицеров и солдат. Это было, по меркам прошлых кампаний, чрезвычайно много. Генерал-лейтенанту Шлиперу было о чем задуматься.

Между тем, истек всего лишь первый день войны.

Солдаты и стены

5 часов утра, 23-го июня. На Цитадель и Кобринское укрепление накатил огневой вал. С позиций по ту сторону Буга била штурмовая артиллерия. 45-я дивизия начинала все сначала.

Сотни снарядов падали плотно, тяжкими кувалдами ударяя по стенам и валам. Огонь, благодаря корректировщикам, был точным - западная часть оборонительной казармы оказалась вне обстрела. Гитлеровцы старались не поразить своих - расстояние между залегшими на берегах реки солдатами в стальных касках и защитниками крепости, равнялось кое-где дистанции пистолетного выстрела.

В перерывах артподготовки фигуры с автоматами отрывались от земли, пробуя преодолеть эти проклятые десятки и сотни метров. Их встречали пули. Взводы атакующих снова залегали в траву. Где-то далеко за рекой лязгали замки пушек и гаубиц. Снова оглушающие залпы. Над крепостью - фонтаны дыма и пламени. Пауза. И все повторяется по кругу.

Через пару часов бывшую границу пересек спецавтомобиль с рупорами на крыше, высланный из штаба 4-й армии вермахта. Его подогнали как можно ближе к пограничной реке. Примерно в 9 утра через динамики раздались призывы о капитуляции. «Сопротивление бесполезно... Немецкое командование предлагает вам сдаться...».

Крепость отвечала однообразно - разящим свинцом.

Через некоторое время командир 45-й дивизии Шлипер, не очень надеясь на действенность «пропагандистского броневика, задумался о применении танков. Так как своих не имелось, были предприняты «попытки подчинить себе проходившие через расположение дивизии» - то есть направлявшиеся на передовую. Одновременно продолжился интенсивный артобстрел.

Положение обороняющихся оставалось тяжелым. Большинство складов, зданий, материальная часть подразделений были уничтожены или разрушены. Перестал действовать водопровод, не было связи. Через бойницы и окна, из укрытий в валах защитники наблюдали схватки и слышали стрельбу, но установить прямой контакт между собой им было, конечно, чрезвычайно трудно. Тем не менее, разрозненные малочисленные группы и отдельные стрелки, пробиваясь через препятствия, начали сливаться в более крупные отряды. В Цитадели возникла цепочка очагов сопротивления, благодаря которой с рассвета 2 3-го июня линией «фронта» стал, за малыми исключениями, весь эллипс оборонительной казармы - то есть почти два километра крепостных стен!

В районе Тереспольских ворот командование обороной приняли начальник 9-й погранзаставы лейтенант А.М. Кижеватов, лейтенанты 333-го стрелкового полка А.Е. Потапов и АС. Санин. В башне над этими воротами вместе с небольшой группой воинов находился лейтенант АФ. Наганов. В расположении 333-го полка (фашисты в период осады называли его «домом офицеров») бились красноармейцы, среди которых находился начальник химической службы полка старший лейтенант Н.Г. Семенов. Слева от них - бойцы 132-го батальона НКВД, в северо-западной части оборонительной казармы вели огонь красноармейцы 44-го стрелкового полка и отдельные бойцы 31-го автобата - ими командовали старшие лейтенанты Л.И. Семененко, В.И. Бытко, младший лейтенант Ин. Сгибнев. Еще дальше, глядя по ходу часовой стрелки, держались подразделения 45 5-го стрелкового полка, ведомые лейтенантом ЛА Виноградовым. Белый дворец и казарму 33-го инженерного полка обороняла группа под командованием старшего лейтенанта Н.Ф. Щербакова и взявшего инициативу на себя рядового А.К. Шугурова. К юго-востоку, на участке оборонительной казармы, примыкающем к Холмским воротам, и в здании Инженерного управления организовывал оборону и отдавал приказы полковой комиссар Е.М. Фомин.

В 10 утра канонада стихла. Возле Тереспольских ворот, издали подавая знаки, появился немецкий офицер. Из проема к нему вышел человек в белесой от пыли и пота гимнастерке. Это был лейтенант-пограничник А.М. Кижеватов. Парламентер предложил ему и другим участникам обороны сдаться. Взамен за сложение оружия гитлеровское командование обещало две вещи: сохранить защитникам жизнь и хорошо обращаться с ними в плену. Кижеватов вернулся к товарищам, передал суть ультиматума. Решение было единогласным - сражаться до конца!

После полудня появились «привлеченные» командованием 45-й дивизии танки. Один из них советским бойцам удалось остановить, забросав ручными гранатами. Второй был подбит неподалеку от Северных ворот выстрелом из зенитного орудия. При этом само орудие, установленное бесстрашными артиллеристами на прямую наводку, было уничтожено вражеским снарядом. Разрыв разметал расчет, раненых добили фашистские пулеметчики.

Третий танк прорвался через Брестские ворота в Цитадель. По свидетельству участников боев, когда он влетел на мост, на пути стальной массы встал тяжелораненый пограничник с пулеметом. У него была оторвана нижняя челюсть, но истекающий кровью герой твердо держал оружие. Словно не замечая пуль, прицельно, короткими очередями, он бил по смотровым щелям надвигающегося танка. Бронированная машина опрокинула одинокую фигуру... Затем прошла через ворота и, оказавшись во внутреннем дворе Цитадели, проутюжила еще несколько огневых точек в грудах кирпича и воронках. Под гусеницами, по воспоминаниям участника обороны, бывшего командира стрелкового взвода 45 5-го стрелкового полка А.Н. Махнача, погибли также обездвиженные раненые, которые находились здесь. Но вот раздались точные выстрелы орудия 333-го полка - и третий танк, дернувшись, замер, объятый пламенем.

Во второй половине дня, после нескольких отбитых гарнизоном атак, отряды гитлеровцев все-таки взяли под контроль некоторые участки оборонительной казармы на северо-западе Цитадели. Пограничники, красноармейцы 44-го стрелкового полка, 132-го конвойного батальона, ряда других подразделений вынужденно отошли в подвалы здания 333-го полка.

На Кобринском укреплении к тому времени было подавлено сопротивление в его западной части, гитлеровцы методично «очищали» казематы с помощью гранат... Ими было захвачено и Волынское укрепление - исключая пятачок у Южных ворот. Сражался еще Западный остров. Стойко дрались советские воины и в восточной части Кобринского укрепления.

Небо над крепостью застилал дым пожаров. Стояла невероятная жара. Измученные люди испытывали нарастающие страдания. Все нижнее белье уже было использовано для перевязок, раны гноились и кровоточили. Раненые умирали в жутких муках. Не было еды, однако самым зловещим являлся призрак жажды, повисший над горячими руинами. Дьявольский план фашистского командования исполнялся четко и по пунктам: все подходы к рукавам Мухавца и Буга находились под прицелом засевших в окопах и за деревьями на другом берегу солдат 45-й дивизии. Простреливался каждый метр. Бросок к реке, наполненная теплой речной водой фляга стоили непомерно дорого. Часто - дороже жизни.

Пользуясь направлением ветра, гитлеровцы продолжали регулярные трансляции из своего передвижного агитпункта. Автомобиль с громкоговорителями перемещался на Кобринском укреплении вблизи линии огня. В 18.30, после сильного артналета, через рупоры донеслось очередное объявление. Желающим сдаться было отведено на принятие решения ровно полчаса.

Из развалин и казематов начали с опаской выбираться люди. Согласно данным из боевого донесения 45-й дивизии «О взятии Брест-Литовска», в плен на второй день войны сдались около 1900 человек. Других сведений о количестве тех, кто поддался, просто нет. Среди них были военнослужащие (в том числе недавние призывники), однако, вне всякого сомнения, было также большое число женщин и детей. Многих из них попросили покинуть стены укреплений сами защитники. Как ни горько это было сознавать, родные и близкие становились лишними мишенями.

Ободренные такой удачей, гитлеровцы вскоре перегнали пропагандистскую автомашину на Южный остров, где затем до полуночи пробовали с помощью прокламаций склонить обороняющихся к сдаче. Желающих выйти с поднятыми руками больше не нашлось. А когда упала темнота, о пропаганде пришлось забыть. В небо взвились осветительные ракеты, над берегами Мухавца и Буга повисли пунктиры трассирующих пуль. То там, то тут группы защитников пробовали преодолеть водный рубеж и с боем вырваться из кольца окружения. Большинство бойцов погибло от пуль, их расстреливали почти в упор - и лишь несколько самых удачливых добрались в эту ночь до противоположного берега и растворились в прибрежных зарослях.

Наступил третий день обороны. Гёнерал Шлипер, наблюдая упорство осажденного гарнизона и опасаясь новых потерь в живой силе, которые и без того превосходили все расчеты, признал тактику изнурения наиболее подходящей. Голод и жажда сейчас являлись оружием, которое следовало хладнокровно использовать.

Утро началось артобстрелом, по силе сопоставимом с огненным ураганом начала войны. По крепости «работали» 150 штурмовых орудий. В этом хоре раздавалось нечто потрясающее все и вся - на Цитадель и Кобринское укрепление падали снаряды самоходной системы «040» («Карл») весом более двух тонн.

В этот день в районе боевых действий находились германские журналисты. Вот что сообщал в Берлин с пометкой «срочно» корреспондент журнала «Сигнал»: «Немецкая артиллерия и немецкие бомбардировщики штурмуют Брест-Литовск. Три дня наша пехота лежит на берегу перед Цитаделью. 10 часов утра… В казематах и казармах сражаются... советские солдаты с упрямой настойчивостью. Вокруг горят дома и по полю перекатывается отравленный дым. Советские стрелки стреляют с крыш. ... 11 часов 30 минут. Еще раз вступает в бой немецкая артиллерия. Начинается канонада страшной силы. Адский шум заглушается низким голосом гигантской мортиры. Поднимаются облака дыма высотою с дом, взлетают на воздух пороховые погреба, дрожит земля.»

Почему же гитлеровцам было так нужно и так важно покорить старую крепость?

Приведем здесь еще одну цитату - из доклада командующего 4-й армией генерал-фельдмаршала фон Клюге «О боях за крепость Брест-Литовск». «Ключевую позицию занимала крепость Брест-Литовск, - писал он, - и, прежде всего, ее Цитадель, которая сыграла важную роль уже в 1915 и в 1939 гг. Нельзя было обойти крепость и оставить ее незанятой, так как она преграждала важные переправы через Буг и подъездные пути к обоим танковым шоссе, которые имели решающее значение для переброски войск и обеспечения снабжения».

Артиллерийский обстрел подчинялся строгому алгоритму: в минуты затишья ветер вновь разносил усиленные динамиками призывы к прекращению «бессмысленного сопротивления».

Наконец, в течение четверти часа, с 11.30 до 11.45, на укрепления обрушилась огненная волна особой силы. Через минуту после удара через Тереспольские и Холмские ворота в Цитадель прорвались мощные атакующие цепи. Это был штурмовой отряд 133-го пехотного полка, направленный на выручку находившихся в здании клуба остатков первого «эшелона вторжения», окруженных и запертых там еще 22 июня. Отряд «вытащил» и эвакуировал около полусотни своих солдат, многие из которых были ранены и едва передвигались.

В ходе этой атаки гитлеровцы внедрились в центр Цитадели, заняв ряд расположенных тут строений, в том числе часть казармы 45 5-го стрелкового полка. Здесь началась пальба в упор, затем перешедшая в беспощадный рукопашный бой.

Одновременно усилился натиск на самом крупном - Кобринском - укреплении, где захватчикам удалось завладеть большей частью главного вала. Была пленена отважно сражавшаяся группа капитана В.В. Шабловского. В то же время предпринимались настойчивые попытки взять Восточный форт, где закрепились несколько сотен советских воинов во главе с майором П.М. Гавриловым. До этой поры форт, благодаря умелой организации обороны, был неприступен для пехоты. На очень выгодной позиции его защитники установили счетверенный зенитный пулемет, в результате чего получался практически круговой сектор обстрела. Во взаимодействии с другими огневыми точками эта установка опрокидывала любые атаки. При этом потери врага убитыми и ранеными уже составили десятки человек.

Однако после полудня вследствие прямого попадания снаряда счетверенный пулемет был превращен в груду металла. Под прикрытием танка гитлеровцам удалось подобраться вплотную и подорвать ворота форта. Внутренний двор вражеские пехотинцы забросали гранатами. Майор Гаврилов, оцепив обстановку, отдал приказ: не оставляя позиций во внутренней казарме форта, части личного состава перейти в помещения конюшни на внешней стороне вала.

Таким образом общая ситуация тех, кто отбивал атаки, серьезно ухудшилась. Командование 45-й дивизии, узнав из оперативных докладов о явных успехах (к тому времени был полностью «зачищен» и Южный остров) и нисколько не сомневаясь в скором падении всей обороны, впервые отрапортовало в штаб армии о взятии крепости.

Однако реальность вновь оказалась иной.

Во второй половине дня в казарме 33-го инженерного полка состоялось совещание командиров обескровленных, но не сломленных защитников Цитадели. Не поддаваясь эмоциям, начали по-деловому - с уточнения и оценки ситуации. Для этого по приказу полкового комиссара Е.М. Фомина была проведена ревизия боеприпасов и продовольствия, предприняты новые попытки связаться с соседями по обороне. Продолжение совещания планировалось в 18.00, однако собрались вновь командиры только к 20.00. Картина из докладов проступала безрадостная. Казематы были переполнены ранеными и умирающими, патроны - на исходе, орудия большей частью уничтожены, пулеметы перегревались без воды.

В горячем и душном воздухе витала еще одна, самая тяжелая данность. Теперь большинству собравшихся было ясно: то, что происходит в крепости и вокруг нее, - отнюдь не «провокация» Кровь погибших товарищей, слезы жен, дети с растрескавшимися пересохшими губами, с плачем просящие глоток воды, - это совсем другое. Это страшный лик настоящей войны. А значит, вряд ли стоит рассчитывать на Наркоминдел, на скорую помощь...

Итогом совещания стал Приказ №1. Согласно ему, оставшиеся силы объединялись в одну сводную группу. Командование ею принимая капитан И.Н. Зубачев. Заместителем был назначен полковой комиссар Е.М. Фомин, начальником штаба старший лейтенант А.И. Семененко. Связные образованного штаба немедленно отправились по участкам обороны - все живые, все, кто мог держать оружие и сражаться, должны были войти в единую цепочку сопротивления. Но, как показало ближайшее будущее, эффективно наладить боевое взаимодействие было уже крайне трудно.

В тот день, 24 июня, у защитников Цитадели была только одна удача: бойцы комиссара Фомина отыскали неповрежденные склады боеприпасов. В том числе новенькие, в смазке, пистолеты-пулеметы Дегтярева, патроны к ним, а также минометы с боезапасом. Это оружие немедленно применили для отражения атак в южной части Центрального острова.

В этот же день защитники отправили в плен большую группу женщин и детей. Это был выбор из плохого и худшего… Гитлеровцы беспрепятственно позволили им выйти.

Опустилась ночь. Тревожная, грозная, кровавая. Одни бойцы падали от усталости и засыпали на винтовочных прикладах. Другие, рискуя жизнью, ползли к темной воде Мухавца или Буга, чтобы зачерпнуть драгоценной влаги. Третьи в составе боевых групп выжидали момент для рывка за пределы железного кольца. Одну из таких групп прорыва на Кобринском укреплении возглавил лейтенант А.Л. Домиенко. Она двинулась в направлении Восточных ворот. Но сильнейший заградительный огонь вынудил воинов с потерями вернуться в Восточный форт…

Горький рассвет нового дня - 25 июня 1941 года. Цитадель уже не гвоздят крупнокалиберные гостинцы тяжелых гаубиц. Немцы не решаются на мощную артподготовку - на укреплениях развернулись ближние бои. Нападавшие и оборонявшиеся теперь - в одном смертельном клубке. Сражение идет за каждый этаж и каждый подвал. От противника порой отделяют стена или несколько ступеней, оружием становятся штык и саперная лопата.

С помощью саперов фашисты решили покончить с самыми крепкими «орешками», подрывая и подвалы. В ход пошли также огнеметы.

«Чтобы исключить огонь из дома офицеров (казарма 333-го полка) на Центральном острове в сторону Северного острова... подрывникам из 81-го батальона приказано взорвать здание и очистить его от русских. С крыши этого дома были спущены заряды до уровня оконных проемов. Раздались крики и стоны раненых русских, однако они продолжали стрелять. День минул в беспрерывных ближних боях», - записал командир 45-й дивизии в боевом донесении.

Генерал-лейтенант Шлипер далее с сожалением отметил, что подавить очаги сопротивления на Кобринском укреплении не удается, так как без поддержки танков единственный оставшийся огнемет (из девяти имевшихся) «не может быть использован».

Саперам немецкого батальона в конце концов удалось обрушить одну из метровых стен казармы 333-го полка. Оглушенные страшным взрывом, истекающие кровью защитники были расстреляны в упор или взяты в плен.

На ряде участков советские воины предприняли еще несколько отчаянных попыток прорыва. В том числе мелкими группами и поодиночке - казалось, так можно добиться лучшей маскировки. В абсолютном большинстве случаев эти попытки заканчивались трагически. Погибла группа старшего лейтенанта Н.Ф. Щербакова, в которую входили красноармейцы 3 3-го отдельного инженерного полка. Та же упасть постигла бойцов 44-го стрелкового полка, ведомых старшим лейтенантом ВИ. Бытко. Сам командир в жестокой схватке был пленен. Позднее он совершит побег из колонны военнопленных, бросившись в Буг, но все же не доплывет до другого берега, погибнет от автоматных очередей...

Зато попытки захватить Восточный форт 25 июня не увенчались успехом. Очередная атака - и новые трупы гитлеровских солдат покрыли обширную поляну перед подковообразным укреплением. В штабе 45-й дивизии решают более не рисковать. «Сломить русских помогут голод и жажда, кроме того, следует применить все возможные средства: непосредственный обстрел из танков, воззвания через мегафоны, разбрасывание листовок с призывами к сдаче». Из показаний перебежчиков (таковые, пусть единицы, но были - и это тоже правда войны) фашисты уже знали, что в непокорном форту сражаются около 370-и бойцов и 20-и командиров, что у них не хватает продовольствия. Знали также, что у защитников совсем мало воды, которую они добывают из выкопанных в земляных полах казематов ям. Знали и то, что душой обороны является какой-то майор.

Шлипер в этот же день добился передачи в свое подчинение танкового взвода из состава бронепоезда 228, находившегося в районе Бреста. Взвод состоял из 3-х трофейных французских машин «Сомуа» S-35. Кроме того, в 45-й дивизии пробовали починить и использовать для штурма форта два трофейных советских танка. Гитлеровцы рассчитывали, что танки смогут подходить вплотную и стрелять прямо по амбразурам.

В ночь на 26 июня в район Брестских ворот начали подтягиваться тающие резервы отважного гарнизона. Наутро был назначен большой и дерзкий прорыв. В нем участвовало ядро сводного отряда, сформированного приказом №1. Согласно разработанному плану в авангарде шла группа самых отчаянных храбрецов - примерно 120 человек. Без предварительной разведки, внезапно, они должны были проломить и удерживать коридор у моста через Мухавец, по которому выйдут остальные. Ударной группе выделили лучшее оружие и по возможности полный боекомплект. Она не могла отступать.

В бойницах и окнах казармы к рассвету были подготовлены позиции огневого прикрытия. Руководили операцией капитан Зубачев и комиссар Фомин. И вот ровно в полдень командир группы прорыва лейтенант ЛА Виноградов, начиная атаку громко крикнул: «За родину! Вперед!» Передовой отряд бросился к реке. Один взвод (пулеметный) перебежками к мосту три остальных (стрелковые) - к берегу рукава Мухавца, затем - вплавь. Из заранее оборудованных пулеметных гнезд противник тут же открыл ураганный прицельный огонь. Почти весь первый взвод, бежавший по мосту, как писал в воспоминаниях сам Виноградов, был в считанные минуты скошен свинцом.

Атака захлебнулась. Виноградов, видя замешательство, крикнул товарищам, чтобы прикрыли огнем. Стены казармы выплеснули по фашистским огневым точкам град пуль. Лейтенант метнулся вперед и побежал по мосту, за ним устремился взвод бойцов. Они заняли небольшой плацдарм для круговой обороны - дальше следовало завязать бой и держать «коридор», оттягивая внимание врага. Однако основные силы прорыва почему-то не успели выдвинуться к реке - драгоценные минуты истекали... Гитлеровцы опомнились и быстро выдали корректировку артиллерии. На позиции сосредоточения главных сил защитников посыпались снаряды. Время было упущено, противник начал подтягивать резервы.

Прорыв не состоялся. Над руинами Цитадели взвилась красная ракета. То был условный сигнал ударному отряду - «Продвигайтесь дальше». С боем Виноградов и его бойцы начали движение вдоль берега реки... На окраину Бреста в конце концов выйдет только 70 из 120, а после возникшего боя с вражеской пехотой останутся в живых и будут пленены лишь 13 из них...

В последующие дни гарнизон продолжал сражаться, однако силы покидали защитников. К мучениям от ран и жажды добавилось новое испытание - тошнотворный смрад от разлагающихся трупов. Но свидетельству участников обороны, «тяжелая атмосфера налила с ног малосильных и легко раненых». Враг там и тут уже пробирался по отсекам оборонительной казармы, подрывая перегородки, выжигая помещения огнеметами, сталкиваясь с обороняющимися в жестоких рукопашных стычках. 29 июня, прикрывая ушедших на прорыв товарищей, погиб А.М. Кижеватов.

29-30 июня крепость пережила еще один решительный штурм. Оконные проемы зданий Цитадели, где укрывались советские воины, расстреливались прямой наводкой из танков и орудий. Подвалы засыпались гранатами и заливались горящими нефтепродуктами. На Восточный форт, который у гитлеровцев уже стоял костью в горле, были вызваны самолеты люфтваффе.

После нескольких кровопролитных атак штаб сопротивления был ликвидирован, Зубачев и Фомин оказались в плену.

Поднявшиеся с аэродрома в местечке Малашевичи, что в десятке километров за Бугом, «юнкерсы» в 8 утра подвергли Восточный форт мощной бомбардировке, сбросив 500-килограммовые бомбы. Однако форт выдержал. И продолжал огрызаться огнем. Вперед пошли два танка, стреляя в упор. Бесполезно... После обеда в небе вновь загудели бомбардировщики. Снова 500-килограммовые фугасные «чушки»... Вот один из самолетов еще раз заходит на бомбометание. Гитлеровский ас не промахнулся: в правый угол внешнего вала попадает бомба весом 1,8 тонны. От ее разрыва заколебался не только форт - дрогнула земля во всем Бресте. К вечеру неприступный бастион все же был захвачен - гитлеровцы взяли в плен его защитников, среди которых еще оставались женщины и дети.

Весь следующий день гитлеровцы продолжали обыскивать казематы Цитадели и Кобринского укрепления, пленяя раненых и выжигая подозрительные места. Тогда же, 30 июня, младший сержант Р.К. Семенюк с рядовыми И.Л. Фольварковым и Тарасовым спрятали, закопав в землю, знамя своей части - 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Командование 45-й дивизии еще раз доложило в штаб 12-го корпуса вермахта о взятии крепости. В донесении указывалось число взятых в плен воинов гарнизона, а также расписывались захваченные трофеи.

Твердыня лежала в руинах. Основная оборона была завершена. Однако педантичный враг еще раз - который уже! - ошибся и выдал желаемое за действительное. Нет, крепость не пала!

Отдельные группы бойцов героически дрались здесь еще дни, недели.

В начале июня в неравной рукопашной схватке были захвачены в плен последние воины-артиллеристы, оборонявшие участок вала у Восточных ворот. В знаменитом Восточном форту в ночь на 13 июля находилась группа бойцов во главе с майором Гавриловым, который отнюдь не пустил себе пулю в висок как доложили генерал-лейтенанту Шлиперу. Раздавались в июле выстрелы в расположении 333-го стрелкового полка, Белом дворце, в части оборонительной казармы, примыкающей к Белостокским воротам, у Тереспольских ворот. С Западного острова в Цитадель в одну из ночей пробились воины-пограничники. 10 июля нескольким из них удалось выйти из окружения.

Только 23 июля, на 32-й день с начала войны, принял свой последний бой защитник крепости майор Гаврилов, ставший впоследствии Героем Советского Союза. Гитлеровцы не стали расправляться с раненым изможденным воином, несмотря на то, что он успел швырнуть в них гранату и ее осколком был убит один из солдат. Немецкие военачальники не раз и не два признавали мужество гарнизона. Командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге, например, так высказался о боях за крепость: «Результатом применения всех... боевых средств является полное опустошение крепости... Враг защищался упорно и ожесточенно».

Время сохранило еще более поразительные свидетельства мужества и стойкости советских воинов, проявленные здесь, на берегу Буга.

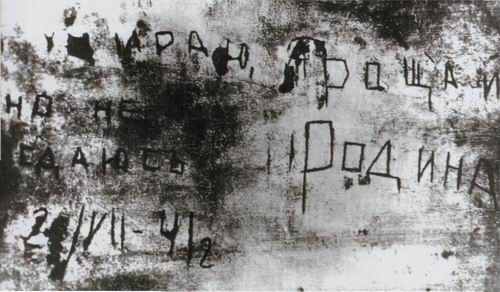

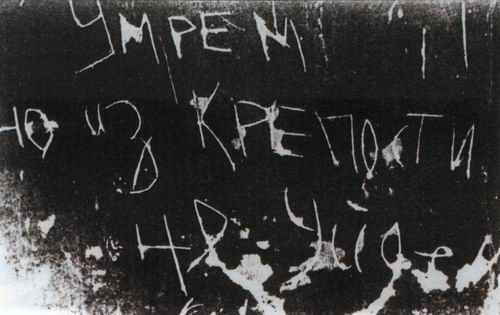

«Я умираю, ноне сдаюсь! Прощай, Родина! 20.VI1-41», - такая надпись была обнаружена в 1952 году на стене оборонительной казармы в районе Белостокских ворот. Она была сделана неизвестным героем на 29-й день войны. «Умрем, но из крепости не уйдем», - выцарапали штыком такие же герои в каземате вблизи Брестских ворот.

Добавить к подобным словам нечего.

Только за первую неделю боев, в период с 22 по 30 июня 1941 года, и только по данным самого же гитлеровского командования (наверняка приуменьшенным, ибо на то существовали веские причины), потери 45-й пехотной дивизии составили 482 человека убитыми и свыше 1000 ранеными. Это составило свыше 5 % всех потерь вермахта на всем огромном Восточном фронте - от Балтики до Карпат! Невероятно, но - факт. Возможно, как военный объект Брестская крепость была уничтожена. Но она так и не была покорена.

По следам легенды

«Когда говорят о мужестве, вспоминают Брест, когда говорят об испытаниях, вспоминают Брест, когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брест.

Это общее для нас начало войны, символ этого начала - трагического и героического. И когда мы говорим «Брест» ведь это мы думаем не только о защитниках Бреста, мы думаем вообще о том, как мы выстояли, как мы остановили врага, как мы разрушили его планы, как немцы не дошли за 6 недель до Москвы, как рухнул блицкриг, как они проиграли войну»

В сорок первом враг продолжал идти на Восток. Танковыми клиньями разрывалась советская оборона, моторизованные дивизии двигались вперед, зажимая в клещи части Красной Армии. Конфигурация линии фронта менялась быстро и неизменно в пользу Германии. План «Барбаросса» казался гениальным предвидением. Нацистский вождь настолько уверовал в скорую победу над СССР что 14 июля 1941 года даже распорядился несколько ограничить военное производство.

Гитлер вовсю строил планы возведения шикарных курортов рейха в Крыму но некоторые германские полководцы тогда же, в сорок первом, впервые позволили себе в чем-то усомниться. Эта война не была похожа ни на одну из европейских кампаний. Отрезанные от фронта, окруженные советские части продолжали сражаться с замечательными упорством и отвагой. На оккупированных территориях не было спокойного тыла - никакой «новый порядок» не мог гарантировать полное повиновение послушание. Скорее наоборот - зверства и жестокость завоевателей вызывали праведную ненависть народа.

«…Именно в те черные, полные горечи дни отступления в наших войсках родилась легенда о Брестской крепости. Трудно сказать, где появилась она впервые, но, передаваемая из уст в уста, она вскоре прошла по всему тысячекилометровому фронту от Балтики до причерноморских степей. Это была волнующая легенда. Рассказывали, что за сотни километров от фронта, в глубоком тылу врага, около города Бреста, в стенах старой русской крепости, стоящей на самой границе СССР, уже в течение многих дней и недель героически сражаются с врагом наши войска». Эти строки написал Сергей Сергеевич Смирнов, фронтовик и писатель, который спустя годы помог вызволить из плена забвения героев брестской твердыни.

Шаг за шагом, ценой невероятного напряжения, вырывали отступающие советские дивизии, полки, батальоны, истекающие кровью роты и взводы драгоценные дни из графика «Барбароссы. Военная машина вермахта работала с полными оборотами, однако мощь ее дробилась тысячами безвестных «крепостей», которые возникали всюду. Враг терял силы, его наступательные операции - темп.

Все это приблизило первую, столь нужную и важную, победу - разгром гитлеровских войск под Москвой. Абсолютно справедливо утверждение, что без величайшего мужества и самопожертвования первых защитников стране не удалось бы выстоять перед ударом грозного, решительного и весьма умелого врага.

В начале сорок второго инициатива на некоторых участках фронта перешла к Красной Армии. Именно тогда, в ходе боев в районе города Ливны, оказалась разбита 45-я пехотная дивизия вермахта, почти девять месяцев назад штурмовавшая Брестскую крепость. При этом был захвачен ее штабной архив, в том числе известное донесение о взятии Брест-Литовска, подписанное генерал-лейтенантом Шлипером.

21 июня 1942 года, к первой годовщине начала войны, в газете «Красная Звезда» появился небольшой очерк полковника М. Толченова «Год тому назад в Бресте». В основу его легли факты, почерпнутые из трофейных документов. Не вызывало никаких сомнений, что Брестская крепость сражалась воистину героически. Поразив стойкостью даже врага.

Так гордая легенда, о которой вспоминал С.С. Смирнов, стала проступать наяву, обретая какие-то реальные черты.

...Уходили долгие месяцы войны, позади были Сталинград, Курская дуга, сражение за Днепр... Через три года после вероломного нападения фашистской Германии на СССР почти день в день, в Белоруссии началась стратегическая наступательная операция «Багратион» (23 июня 1944 года). Это была величайшая по замыслу и размаху битва в истории человечества, одна из сияющих вершин военной мысли. Силами четырех и при поддержке еще двух фронтов советские войска двинулись вперед, нанося противнику мощные удары, в том числе там, где он этого никак не ожидал, перехватывая инициативу, сметая вражеские дивизии, захватывал важные плацдармы и освобождал многострадальную белорусскую землю.

На запад шли отважные, закаленные, хорошо вооруженные, знающие цену поражений и побед воины - и не существовало силы, способной остановить их. В операции участвовало более 2,4 миллиона солдат и командиров, бои велись на военном театре протяженностью 1200 и глубиной 600 километров. Руководил грандиозным многоэтапным сражением гениальный советский полководец маршал Г.К. Жуков.

Германский Генштаб полагал, что главный удар Красной Армии будет нанесен на юго-западе, в районе Львова. В действительности, благодаря ряду отвлекающих маневров и скрытной переброске сил, на острие удара оказался германский выступ на линии Витебск-Бобруйск-Минск. Сломав оборону гитлеровцев, советские войска окружили стотысячную группировку противника в районе Минска. Это было началом конца группы армий «Центр». 4-я германская армия бросилась на прорыв, но 40 000 ее солдат остались лежать убитыми в лесах. Трудно себе представить более наглядный урок истории! Возмездие за пропитанный горечью и кровью сорок первый год свершилось: в котле бесславно (и теперь уже окончательно) погибла и 45-я пехотная дивизия вермахта, которая до того, теряя основное ядро, трижды подвергалась переформированию.

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск. Для превращенной за годы оккупации руины белорусской столицы этот день стал великим, самым дорогими светлым праздником.

Стратегический прорыв ширился. Операцией «Багратион» перед Берлином был грозно и в полный рост поставлен вопрос о судьбе войны. В сражениях гитлеровцы лишились 28 дивизий и 350 тысяч солдат. От самой значительной и самой сильной германской группы армий «Центр» осталось лишь восемь изрядно потрепанных дивизий. Немецкие газеты вынуждены были написать о битве «апокалипсического» масштаба. Советские войска продолжали двигаться к границам СССР. Впереди был Брест.

18 июля, в 5.30 утра, началась Люблинско-Брестская операция, ставшая важным фрагментом грандиозной операции «Багратион». Гитлеровцы прилагали отчаянные усилия, чтобы стабилизировать линию фронта. Остатки их 9-й и 2-й армий были усилены спешно выдвинутыми из Варшавы танковыми частями. Фашисты сопротивлялись яростно и умело.

С северо-востока в направлении города над Бугом наступали части 61-й армии генерал-полковника П.А. Белова, с севера - 28-й армии генерал-лейтенанта Л.А. Лучинского, 65-й армии генерал-полковника П.И. Батова и 1-й гвардейской конно-механизированной группы генерал-полковника И.Л. Плиева. С южного и юго-западного направлений - части 70-й армии генерал-полковника В.С. Попова, 16-я воздушная армия генерал-полковника авиации С.И. Руденко.

Для генерал-полковника Попова это был особый, памятный поворот судьбы. Ведь именно он, будучи командиром 28-го стрелкового корпуса и начальником Брестского гарнизона, воевал в этих местах в июне 1941 года, с тяжелыми боями отходил на восток.

Советские войска успешно развили наступление на южном фланге, переправились через Буг 22 июля был освобожден первый город на территории Польши - Хелм. Затем, 24-го июля, - Люблин. Однако за Брест и его окрестности несколько германских дивизий (ими командовал комендант Брест-Литовска генерал Вальтер Шеллер, убитый здесь же), держались с редкой решительностью. Севернее они сумели нанести контрудар. На подступах к городу и крепости был сооружен сильный оборонительный пояс (три уровня), Его многочисленные узлы, удачное использование рельефа местности, минные поля, заранее пристрелянные позиции, делали задачу овладения Брестом крайне сложной. Тем не менее, наступление продолжалось. Преодолевал упорное, местами просто жесточайшее сопротивление врага, участвовавшие в операции советские войска замкнули вокруг Бреста огневое кольцо. Сильные бои продолжались пять суток, наступавшие также несли потери.

В ночь на 28 июля 70-я, 61-я, 28-я армии I Белорусского фронта штурмом взяли город и крепость. Перед тем фашисты пробовали с отчаянностью обреченных вырваться из «котла» по единственному шоссе па Тересполь. И вновь история покарала агрессора. Пути отхода гитлеровцев были перекрыты. Запруженная дорога Брест-Варшава превратилась к исходу дня 28 июля в скопище колонн разбитых, покореженных танков, пушек, автомашин и другой техники. Окрестные поля были усеяны трупами бывших «завоевателей».

На следующий день, 29 июля, был опубликован «Приказ Верховного Главнокомандующего Маршалу Советского Союза Рокоссовскому». Помимо прочего, в нем указывалось: «В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Брест, представить к присвоению наименования ,,Брестских” и к награждению орденами». Одновременно появилось сообщение «от Советского информбюро»: «Войска I Белорусского фронта в результате обходного маневра и атаки с фронта... овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) - оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на Варшавском направлении». Москва салютовала в честь взятия пограничного Бреста 20-ю залпами из 224-х орудий. Сегодня, спустя многие десятилетия, этот итог Люблинско-Брестской операции, поставившей точку в пункте начала Великой Отечественной войны, выглядит по-своему величественным и символичным. Непосредственно Брест и крепость очистили от захватчиков воины 12-й, 415-й, 48-й гвардейской стрелковых дивизий. А также ряда артиллерийских, авиационных и специальных частей. 30 июля Люблинско-Брестская операция завершилась полным разгромом окруженной группировки врага.

Уже тогда, как вспоминали многие участники тех событий, Брестская крепость невольно приковала внимание советских солдат и офицеров. Было видно: здесь когда-то шли тяжелые оборонительные бои... 29-го июля 1944 года, на второй день после взятия Бреста, в красноармейской газете 61-й армии «Боевой призыв» под заголовком «В освобожденном городе» появилась заметка майора В. Чачко и капитана В. Панкратова. Они писали: «В завязавшейся оживленной беседе жители рассказывают о славных делах защитников брестских фортов в 1941 году, о тех, кто не склонил голову перед немецко-фашистскими захватчиками и мстил врагу». Но кто они были? Какова судьба безымянных защитников? Израненные стены казарм, оплавленные кирпичи казематов сурово молчали...

Минуло время. На Красной площади Москвы прошел незабываемый парад Победы, отгремели залпы праздничного салюта... Казалось, Брестская крепость так и останется лишь немым свидетелем. Однако, как оказалось, история порой бывает милосердной.

Материалы о давно минувших днях начал собирать секретарь Брестского обкома партии Н.И. Красовский. В журнале «Беларусь» №2 за 1948 год вышла его статья «Героическая оборона в Бресте». Позже тему продолжили документальные очерки и репортажи Л.И. Белошеева, Т.К. Никоновой, М.Л. Элатогорова, появившиеся в советской периодике.

Однако истинный прорыв произошел все-таки намного позже. Старой крепостью и событиями начала войны в 1954 году заинтересовался писатель и публицист Сергей Сергеевич Смирнов. Поначалу это выглядело случайностью - мало ли куда приводят порой журналистские дороги... Однако вскоре для писателя-фронтовика стало предельно ясно: перед ним - целый пласт военной истории, наиболее драматические страницы великой войны.

Десять долгих лет С. Смирнов продолжал захватившие его поиски. Он колесил по стране, разыскивал оставшихся в живых участников героической обороны, записывал воспоминания местных жителей, скрупулезно изучал доступные трофейные документы, вел теле- и радиопередачи, отвечал на многие тысячи писем... Из-под его пера с 1955 по 1960 год вышли несколько книг многочисленные статьи, рассказывающих о подвиге защитников брестской твердыни. Сергей Смирнов первым пробил брешь в возведенной сталинским режимом стене: по ту сторону ее находились те, кто прошел плен и лагеря.

Все это можно охарактеризовать одной фразой - гражданский подвиг.

8 ноября 1956 года был открыт музей обороны Брестской крепости, создателем и начальником которого стал капитан Л.А. Крупенников. Поначалу он размещался в одной комнатушке, в сохранившейся части оборонительной казармы Цитадели. Вход был через КПП и по пропускам - на территории крепости стояли воинские подразделения. В том же 1956 году по сценарию знаменитого Константина Симонова был снят художественный фильм «Бессмертный гарнизон».

Вскоре появилось решение правительства об увековечении памяти героев Брестской крепости - оно было реакцией на огромную патриотическую волну и естественное желание советских людей восстановить справедливость, отдав должное участникам самых первых и самых трагических событий войны. Территория Цитадели, таким образом, превратилась в мемориальную зону. Вскоре музей значительно расширился. В июне 1961 года, в двадцатую годовщину начала войны, здесь состоялась первая организованная встреча бывших защитников крепости. Неподалеку от музея был заложен камень будущего памятника героям обороны. Время шло, время давало подвигу должную оценку.

«Десять лет назад Брестская крепость лежала в забытых заброшенных развалинах, а вы - ее герои-защитники - не только были безвестными, но, как люди, в большинстве своем прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости, - говорил С. Смирнов, обращаясь к ветеранам обороны, в 1964 году. - Наша партия и ее ХХ съезд, покончив с беззакониями и ошибками периода культа личности Сталина, открыли для вас, как и дал всей страны, новую полосу жизни». Современникам писателя трудно было не согласиться с этим утверждением.

В 1965 году произошло событие, коренным образом изменившее статус древней крепости. Накануне дня Победы, 8 мая, был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской крепости почетного звания «Крепостъ-герой» с вручением ордена Ленина и медали «3олотая 3везда».

Свыше 200 участников обороны были награждены орденами и медалями (многие посмертно).

Двоим - Петру Михайловичу Гаврилову и Андрею Митрофановичу Кижеватову (посмертно) - было присвоено звание Героев Советского Союза.

Это была еще одна большая победа тех, кто, будучи верным воинскому долгу, когда-то проливал здесь свою кровь и тех, кто потом сделал все, чтобы подвиги известных и неизвестных героев не оказались преданы забвению.

Вечный огонь

В сентябре 1965 года в Брестской крепости был впервые зажжен Вечный огонь. Его доставили из Ленинграда, со знаменитого Марсова поля. Сегодня, спустя десятилетия, некоторые из оставшихся в живых ветеранов обороны говорят, что впервые символический огонь мог бы воспламениться именно здесь, на берегу Буга. Так, мол, было бы хронологически точнее, справедливее. Что же, история никогда не бывает прямолинейной. Слава и всенародная известность пришли к крепости намного позже, чем она того заслужила.

Но разве это так важно? Пламя Вечного огня озаряет ныне гранитные плиты во многих наших городах, на многих больших и малых курганах. Люди с непреходящим уважением и благодарностью склоняют головы у каждой из них.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» - дань народной памяти участникам первых боев, всем ветеранам Великой Отечественной.

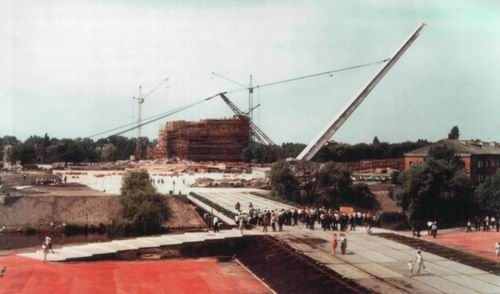

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» был открыт 25 сентября 1971 года. Его территория охватывает Цитадель и часть Кобринского укрепления. Выразительный историко-архитектурный ансамбль является одним из самых величественных мемориалов Белоруссии, имеет широкую международную известность.

Решение о сооружении памятника бессмертному гарнизону, принятое двадцать лет спустя после начала обороны, получило свое развитие в 1967 году. После нескольких туров проведенного предварительно открытого конкурса Совет Министров БССР постановил создать творческий коллектив для разработки проекта будущего монумента. Возглавил его скульптор А. Кибальников - лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, народный художник СССР.

Под руководством Кибальникова начали работу известные мастера, чье творчество уже было отмечено признанием, - архитекторы В. Король, В. Волчек, В. Занкович, Г. Сысоев, О. Стахович, В. Бобыль, скульптор А. Бембель.

Спустя два года, в 1969, коллектив завершил огромную работу, предоставив на суд общественности и руководства республики архитектурно-планировочные решения будущей мемориальной зоны, макет и рабочие чертежи сооружений. Масштабность проекта уже тогда не позволяла говорить о нем лишь как о памятнике защитникам. Это был цельный мемориальный комплекс. Осенью того же года Совмин Белорусской ССР утвердил генеральный план его возведения.

Что представляла собой Брестская крепость к моменту начала строительства?

Возможно, многим это покажется сенсационным, однако сразу после освобождения, в 1944 году Цитадель и большинство сооружений на предмостных укреплениях - Тереспольском, Волынском и Кобринском - по меркам сегодняшнего дня, вполне поддавались реконструкции и восстановлению. Например, в Цитадели еще стояли остовы Белого дворца, Инженерного управления, здания клуба, сохранился общий контур оборонительной казармы на большем его протяжении, включая все ворота. Разумеется, разрушения от бомбежек, артобстрела и действий гитлеровских саперов-подрывников выглядели дикими и потрясающими. Однако метровые стены древней крепости, хоть и иссеченные глубокими шрамами, все-таки выдержали эти испытания. Как военно-исторический памятник крепость еще сохраняла первозданные черты.

К сожалению, в первые послевоенные годы многое оказалось уничтоженным. Крепость запросто растаскивалась на кирпичи. С позиций нынешнего дня порицать или осуждать советских хозяйственников или командиров воинских частей, расквартированных тогда в Бресте, достаточно сложно. Это были годы разрухи, жилищный фонд был чрезвычайно скудным и убогим (население Бреста, до войны насчитывающее почти 79 000, сократилось за годы «нового порядка» до 14 960 человек). Тем не менее своевременное вмешательство партийно-советских органов могло бы ограничить масштабы подобной «добычи» стройматериалов и тем самым сохранить для потомков гораздо большие фрагменты запечатленной в камне истории. Увы, осознание большой ценности священных руин пришло много позже. Уничтожение остатков крепости приостановилось лишь после обнародования первых результатов поисковой эпопеи С.С. Смирнова.

Таким образом, перед проектировщиками и строителями мемориалов 1969 году стояла трудная задача. При возведении комплекса следовало максимально бережно обойтись с самыми яркими и впечатляющими памятниками - остатками прежних укреплений.