Заглушённая камера

| Вид материала | Документы |

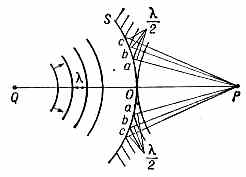

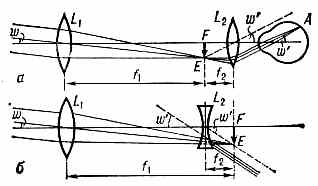

СодержаниеЗоны френеля Q заменяют действием воображаемых источников, расположенных на вспомогат. поверхности S Зрачок оптической системы Ход лучей: а — в трубе Кеплера; б — в трубе Галилея; f |

- nyj narod, 2028.78kb.

- Исходные технические данные, 34.3kb.

- 125009 Москва, ул. Тверская, 471.48kb.

- Камера джон гришем перевод с английского Ю. Кирьяка. Ocr tymond Анонс, 6452.48kb.

- Конспект урока по теме: «Симметрия математический закон красоты», 47.79kb.

- Инт камера в следственном изоляторе, 455.72kb.

- Технические характеристики: камера должна обеспечивать загрузку и работу с пластинами, 503.09kb.

- В спбгу готовят футбольную команду роботов, 409.13kb.

- Ракетный корабль "галилей" Роберт хайнлайн, 2081.67kb.

- Ксавьера Холландер, 2629.75kb.

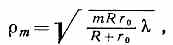

ЗОНЫ ФРЕНЕЛЯ, участки, на к-рые разбивают поверхность фронта световой волны для упрощения вычислений при определении амплитуды волны в заданной точке пр-ва. Метод З. Ф. используется при рассмотрении задач о дифракции волн в соответствии с Гюйгенса — Френеля принципом. Рассмотрим распространение монохроматической световой волны из точки Q(источник) в к.-л. точку наблюдения Р (рис.). Согласно принципу Гюйгенса — Френеля, действие источника Q заменяют действием воображаемых источников, расположенных на вспомогат. поверхности S, в кач-ве к-рой выбирают поверхность фронта сферич. волны, идущей из Q. Далее поверхность S разбивают на кольцевые зоны так, чтобы расстояния от краёв зоны до точки наблюдения Р отличались на /2: Ра=РО+/2; Рb=Ра+/2; Рс=Рb+/2 (О — точка пересечения поверхности волны с линией PQ, — длина волны). Образованные т. о. равновеликие участки поверхности S наз. З. Ф. Участок Оа сферич. поверхности S наз. первой З. Ф., аb — второй, bc — третьей З. Ф. и т. д. Радиус m-й З. Ф. в случае дифракции на круглых отверстиях и экранах определяется след. приближённым выражением (при m<  где R — расстояние от источника до отверстия, r0 — расстояние от отверстия (или экрана) до точки наблюдения. В случае дифракции на прямолинейных структурах (прямолинейный край экрана, щель) размер m-й З. Ф. (расстояние внеш. края зоны от линии, соединяющей источник и точку наблюдения) приближённо равен (mr0). Волн. процесс в точке Р можно рассматривать как результат интерференции волн, приходящих в точку наблюдения от каждой З. Ф. в отдельности, приняв во внимание, что амплитуда колебаний от каждой зоны медленно убывает с ростом номера зоны, а фазы колебаний, вызываемых в точке Р смежными зонами, противоположны. Поэтому волны, приходящие в точку наблюдения от двух смежных зон, ослабляют друг друга; амплитуда результирующего колебания в точке Р меньше, чем амплитуда, создаваемая действием одной центр. зоны. Метод разбиения на З. Ф. наглядно объясняет прямолинейное распространение света с точки зрения волн. природы света. Он позволяет просто составить качественное, а в ряде случаев и достаточно точное количеств. представление о результатах дифракции волн при разл. сложных условиях их распространения. Экран, состоящий из системы концентрич. колец, соответствующих З. Ф. (см. Зонная пластинка), может дать, как и линза, усиление освещённости на оси или даже создать изображение. Метод З. Ф. применим не только в оптике, но и при изучении распространения радио- и звук. волн. Л. Н. Капорский. ЗРАЧОК ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, см. Диафрагма в оптике. ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА, оптич. прибор для визуального наблюдения за удалёнными предметами (подзорная труба, телескоп, бинокль, перископ и т. п.). З. т. известны с кон. 16 — нач. 17 вв. В 1609 З. т. 20-кратного увеличения построил и впервые применил для астр. исследований итал. учёный Г. Галилей. Отличный от галилеевского тип З. т. предложил в 1610—11 нем. астроном И. Кеплер. Простейшая З. т. состоит из объектива l1 и окуляра L2 (рис.). Объектив l1 — собирающая система — даёт действительное уменьшенное и перевёрнутое изображение предмета, к-рое находится в фокальной плоскости объектива EF. Расходящийся пучок лучей от точки Е падает на окуляр L2, передняя фокальная плоскость к-рого  Ход лучей: а — в трубе Кеплера; б — в трубе Галилея; f1 и f2 — фокусные расстояния объектива и окуляра; w — угол, под к-рым виден предмет без зрит. трубы; w' — угол, под к-рым наблюдается изображение предмета в трубе; tgw'/tgw — угл. увеличение трубы. также совмещена с плоскостью EF; поэтому выходящий из З. т. пучок параллелен побочной оптич. оси окуляра. В наиболее употребительных З. т. типа Кеплера (рис., а) окуляр также явл. собирающей системой и даваемое им изображение оказывается перевёрнутым. Такие З. т. применяются, напр., в астрономии, геодезии, где ориентация изображения безразлична. Для получения прямого изображения между объективом и окуляром З. т. Кеплера помещают оборачивающую систему — призмениую или линзовую. Окуляры совр. кеплеровских З. т. обладают большим полем зрения, доходящим до 90 —100°. З. т. Галилея (рис., б) даёт прямое изображение. Её окуляром служит рассеивающая линза L2, располагаемая перед плоскостью промежуточного действит. изображения, даваемого объективом. Подобные З. т. обладают малым углом зрения и употребляются редко (гл. обр. в театральных биноклях). Угловое увеличение оптическое З. т. для наземных наблюдений — не выше неск. десятков, в больших телескопах — до 500 и выше. Предел значений увеличения определяется дифракционными явлениями и турбулентностью атмосферы. • Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., т. 1 — 2, М.—Л., 1948—52. Г. Г. Слюсарев. |