Биологические и эпидемиологические эффекты облучения в малых дозах

| Вид материала | Документы |

- Эффекты облучения в твердых телах, 247.82kb.

- Алкоголь… Практически все мы употребляем алкоголь, кто-то очень редко, исключительно, 78.97kb.

- Статья Общие положения > Настоящие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 138.38kb.

- Трии, служит тезис о принципиальной допустимости, приемлемости, а порой даже благотворности,, 411.15kb.

- Курсовая работа тема: «Алкалоиды и история их открытия», 101.03kb.

- Некоторые нерешенные вопросы в исследовании сенсорной системы у человека и ее обусловленности, 144.69kb.

- Тверской Государственный Университет Химико-Биолого-Географический факультет Кафедра, 103.37kb.

- Травы Гекаты в роли целителей, 2705.54kb.

- Дозы излучения и единицы измерения, 180.6kb.

- Болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам (напр., морфину), вызывающим, 19.62kb.

Канцерогенные эффекты низких доз радиации: эпистемиологически неразрешимая проблема {39}

Gunnar Walinder

Профессор, Hasselby75.

Walinder G. Carcinogenic Effects of Low Radiation Doses; An Epistemologically insoluble Problem. In: “The Effects of Low and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health”, ed. by WONUC. 2000. Elsevier Science B.V. P. 359–365.

Gunnar Walinder

Professor Em. Smastguvagen 11, 16572 Hasselby, Sweden

РЕЗЮМЕ

Имеющиеся доктрины радиационной защиты основаны на следующих двух воззрениях:

1. Для области радиационной защиты рак является основным риском воздействия радиации в малых дозах. Данная точка зрения исходит из того факта, что радиогенный рак может индуцироваться малыми дозами в большей степени, чем другие типы радиогенных повреждений.

2. Рак является следствием стохастического события. Каждый вид радиогенного рака линейно зависит от дозы, и эта линейная зависимость «Доза — эффект» не имеет порога.

Однако современная онкология и исследования повторяющихся процессов показывают, что данные воззрения ненадежны и основаны на недопустимом упрощении чрезвычайно комплексного процесса канцерогенеза. Канцерогенез после облучения в малых дозах является, в основном, эпистемологической проблемой, о которой мы, основываясь на указанных принципах, не сможем обрести никаких знаний.

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

В течение десятилетий было широко распространено мнение, что радиогенный рак является стохастическим событием; выход его линейно зависит от величины малой дозы и не имеет порога, то есть, не существует доз, ниже которых вероятность рака исключена. Теоретической основой ЛБК является идея, что единственная соматическая мутация, причем одностадийная, может трансформировать клетку к опухолевому фенотипу. Данное воззрение не осмеливается признать, что указанная идея возникла из устаревшей «теории мишени». Однако как уже было признано ранее, «теория мишени» не может использоваться в ситуации с присутствием воды, то есть, для клеток. Установлено, что эффекты ионизирующей радиации не действуют непосредственно на ДНК. Вместо этого большинство эффектов опосредуются радикалами, образующимися в нуклеоплазме. Таким образом, уже данный факт должен вызывать сомнение в столь простой теории {40}.

В то же время, эта теория встретилась с еще более серьезными трудностями, когда было показано, что опухолевая трансформация клеток обусловлена эффектами в различных участках генома. Таким образом, трансформация больше не может рассматриваться в качестве стохастического эффекта радиации. Кроме того, ее вклад в окончательную малигнизацию, вероятно, в значительной степени обусловлен другими изменениями в геноме.

В последние годы некоторые исследователи поднимают вопрос о гипотезе ЛБК. Многие из них делают следующий шаг и указывают, что имеется множество эпидемиологических доказательств благоприятного эффекта радиации (гормезис), включая снижение частоты канцерогенеза в популяциях, которые подвергались облучению в малых дозах. Предложено два объяснения радиационного гормезиса:

- Прямое и опосредованное действие внутриклеточной ионизации не является событием, но оно может приводить ко многим другим последствиям, например, способно внести вклад в контролируемую клеточную гибель (апоптоз). Молекулы ДНК находятся под постоянным контролем эффективных ферментов репарации. Если эти ферменты не способны репарировать генетические повреждения, то включается механизм апоптоза. Подобная клеточная гибель может быть доминантным эффектом при облучении в малых дозах, и может быть более вероятной при большом числе предсуществующих генетических повреждений.

- Показано, что малые дозы радиации способны делать клетки человека и животных более резистентными к повреждающим дозам применительно к гибели лимфоцитов человека (Wolff, 1989) и применительно к раку (Azzam, 1996), чем клетки без предварительного облучения76. Wolf обнаружил, что повышение радиорезистентности, помимо других причин, связано с активацией репаративного фермента поли-(АДФ-рибозо)-полимеразы.

Однако перед обсуждением проблем ЛБК и гормезиса следует ответить на ряд эпистемологических вопросов.

Во-первых, возможно ли получение каких-либо специфических сведений о вероятном вкладе дозы радиации в тех случаях, когда они (вклады) слишком малы для того, чтобы преобладать над многочисленными эффектами других агентов и факторов («недоминирующая доза облучения»)? Или, что более точно, можем ли мы предположить, что вклад такой «недоминирующей радиационной дозы» в серию генетических повреждений, которые необходимы для опухолевой трансформации, является добавочным и не связан с действием всех других факторов?

Действительно, некоторые зависимости «Доза — эффект», наблюдаемые при эпидемиологических обследованиях, кажутся линейными. Однако главной причиной этого, вероятно, является не хаотичность внутриклеточных событий, но простое следствие из того факта, что чувствительность к радиогенному раку может широко варьировать среди индивидуумов в популяции77.

Сходные эффекты, укладывающиеся в рамки ЛБК, обнаружены также и в эпидемиологических исследованиях по детерминированной смертности в Осло, обусловленной двуокисью серы в воздухе (Lindberg, 1968). Единственная ионизация, конечно, может быть «последней соломиной, сломавшей спину верблюда». Однако такой эффект едва ли возможно предсказать для популяции людей, облучавшихся в «недоминирующих» (над другими факторами) малых дозах.

Большинство из сказанного здесь и большинство нынешних исследований раков имеет дело с клеточными механизмами и, поэтому, с клеточной трансформацией и малигнизированным клеточным фенотипом. Однако единственная клеточная трансформация не является синонимом опухоли или рака. Прежде чем мы сможем говорить относительно формирования опухоли, трансформированная клетка должна пройти, по крайней мере, миллиард делений. Рак является мультиповторяющимся феноменом. Этот факт сказывается решающим образом на наших возможностях прогнозировать результаты воздействия канцерогенов.

Позвольте мне кратко описать некоторые фундаментальные особенности повторяющихся процессов. <...>78

Из этих простых примеров мы можем вывести две закономерности для повторяющихся процессов:

- Для некоторых используемых исходных величин, после достаточного числа повторов, достигается хаотическая ситуация. Полученные величины «несократимы» (are irreducible), и мы не можем знать, когда такие системы будут иметь конец (и будут ли они иметь его вообще) до тех пор, пока не сделаем расчеты именно по ним, с использованием их внутренних параметров (until we have counted through them on their own premises). Значения, полученные после различного числа повторов, кажутся случайными (стохастическими). Эта техника с системными функциями часто используется для создания таблиц случайных чисел.

- Очень малые, незаметные изменения одного из параметров системной функции (технический термин: «скрытая фрикция»), или же самой функции, могут тотально изменить результат повторяющегося процесса. Случайный расчет, не принимающий во внимания фрикции, не очень значим, поскольку мы при этом не способны узнать, где он должен закончиться в действительности. Это всегда будет иметь место, когда фрикция скрыта (occult friction)

Можно быть полностью уверенным, что рост трансформированной клетки в макроскопическую опухоль должен описываться намного более комплексными и непрерывно изменяющимися системными функциями, чем простое уравнение, используемое в вышеприведенном примере.

Малигнизированная клетка должна пройти более миллиарда делений (изменений) во взаимно адаптивной, чрезвычайно комплексной и продолжительно изменяющейся системе (организме). Таково определение рака в соответствии с терминологией Нобелевского лауреата Murray Gell-Mann.

Gell-Mann et al. (1994) показали, что, исходя из основных принципов, такой мультиповторяющийся (multi-iterative) процесс, как канцерогенез, является непредсказуемым79. Таким образом, заключение для радиогенных эффектов недоминирующих (над другими факторами) доз радиации не может, с фундаментальных позиций, быть предсказано.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Имеет ли обсужденное выше академический интерес? Я бы сказал, что нет. Определение радиационных рисков ныне в существенной степени основывается на теоретических соображениях.

Часто говорится, что применение ЛБК в радиационной защите подразумевает «сверхзащиту». Это неверно, поскольку мы не можем знать, действительно ли контрмеры устраняют бóльшие риски, чем [возникающие] риски при [мероприятиях] по снижению лучевых доз (...we have never know whether or not the counter-measures would imply greater risk than those avoided by the reduction of the radiation doses).

Радиационная защита не должна вредить здоровью. Позвольте следующую иллюстрацию.

Предыдущий директор Института радиационной защиты Швеции (Swedish Radiation Protection Institute), Gunnar Bengtsson отмечал (Bengtsson, 1986)80:

Имеется определенный тип информации, которая заслуживает обсуждения. Это касается защиты против очень малых рисков, о которых, возможно, большинство из нас даже не думает как об опасности. Например, тотальный риск рака в Шведском графстве Bohuslan много ниже, чем соответствующее среднее значение для всей Швеции, несмотря на тот факт, что уровень ЕРФ много выше именно в этом графстве. Таким образом, власти не могут рекомендовать людям выехать из этого графства из-за предполагаемого увеличения риска [индукции] радиогенного рака.

Сходным образом, указанный шведский Институт не запрещает фермерам использования удобрений, которые содержат те же самые количества испускающих -частицы веществ, как и те, которыми загрязнили их поля осадки после Чернобыля.

Нам сообщали, что после Чернобыля некоторые люди были эвакуированы в Киев из слабозагрязненных сельских районов на Украине. Однако частота рака в городах размером с Киев часто более чем на 20% выше, чем в сельских районах. Таким образом, эвакуация не уменьшила риск рака.

Когда первое издание цитированной выше книги «увидело свет», некоторые сомнения относительно гипотезы ЛБК появились даже у людей в МКРЗ и НКДАР. Нам было предложено делать усечение кривой «Доза — эффект» в некоторой подходящей точке в тех случаях, когда мы используем ее для целей прогноза {41}. Однако данный подход не был направлен на административные цели.

В таком случае встают два вопроса: как мы можем администрировать что-нибудь на основании теории, в которую не верим, и не окажемся ли мы в ситуации, против которой предупреждал Gunnar Bengtsson — в ситуации «неосторожного предостережения»?

Другой вопрос: как может одна единственная формула для всех типов рака применяться ко всем человеческим популяциям, живущим в совершенно разных условиях?81 Среди жертв в Японии имелось не менее чем 45% солидных раковых образований желудочно-кишечного тракта. Такое высокое значение может быть объяснено тем фактом, что нормальная частота подобных опухолей является очень высокой у японцев. Нам не следует ожидать того же самого «спектра опухолей» в других облученных популяциях {42}.

Чтобы изучить предполагаемый стохастический характер рака, я82 исследовал ежегодную частоту рака в Швеции между 1973 и 1996 гг.

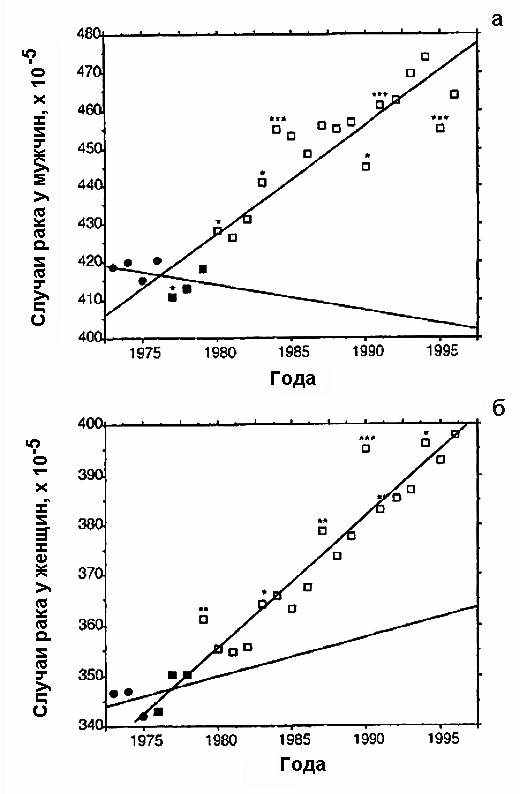

Две иллюстрации (рисунок) были получены из Шведского регистра рака (Swedish Cancer Registry —SCR); данные за 1973–1996). Между 1973 и 1996 гг. SCR приводит ежегодные частоты случаев рака, которые скорректированы по возрасту (age-adjusted), исходя из шведской переписи 1970 г. В 1973 г. население Швеции включало 4.016.330 мужчин и 4.026.488 женщин. К 1996 г. население увеличилось до 4.367.894 и 4.473.104 соответственно.

Ежегодные частоты случаев рака были исследованы линейным регрессионным анализом. Изменения в частоте между двумя последовательными годами проанализированы [by the c2-analyzed 2x2 contingency table method]; в основном по (Mantel and Haenszel, 1959).

Как показано на рисунке а, б, не менее чем 27% ежегодной частоты случаев рака между 1973 и 1996 гг. лежат вне 95%-х доверительных интервалов, если сравнивать их с частотами соответствующих предшествующих лет. Следует заключить, поэтому, что даже в больших популяциях прогноз эффектов малых и средних доз (или концентраций канцерогенных веществ) нельзя некритически основывать на статистической базе. Помимо прочего, мы не будем способны определить, должно ли наблюдаемое статистическое отклонение быть приписано облученному населению или же оно связано с группой контроля и, таким образом, действительно ли эффект обусловлен определенным агентом.

Не имеется никакой связи между частотой случаев рака у женщин и у мужчин. Например, в 1990 г. частота рака среди мужчин была значительно ниже, чем в 1989 г., в то время как для женщин обнаружена противоположная картина. Более того, имеется острый пик (sharp elbow) для частоты между 1978 и 1980 гг. Таким образом, в отличие от того, что было выявлено перед 1978 г., отмечено крутое повышение кривых между 1980 и 1996 гг. Если бы мы использовали подход, основанным на «статистическом предсказании», то ничего подобного ожидать было бы нельзя.

Исследования по графствам продемонстрировали, что не менее чем в 11-ти из 24-х шведских округов 95%-е доверительные интервалы для частоты случаев рака не включали среднюю норму для всей Швеции в течение периода времени 1973–1996 гг. Или, другими словами, там, где мы должны были ожидать один или, возможно, два округа с такой значительно отклоняющейся частотой рака, фактически имелось одиннадцать.

Рисунок. Частота случаев рака в Швеции в 1973–1996 гг. Представлена скорректированная по возрасту (исходя из переписи 1970 г.) частота случаев рака и лейкозов на 105 мужчин (а) и женщин (б). На каждом рисунке нанесены две отдельные линии регрессии для двух периодов времени: 1973/79 гг. — 1977/96 гг. (мужчины) и 1973/78 гг. — 1976/96 гг. (женщины). Значения, обозначенные темными квадратами, можно отнести к обеим линиям регрессии. Звездочки обозначают величину отличий в частоте рака от значений предыдущих лет: * p < 0,05, ** p < 0,01 и *** p < 0,001.

Типичные сельские округа часто показывают сниженные частоты случаев рака по сравнению с более урбанизированными округами. В трех самых больших городах Швеции скорректированная по возрасту объединенная частота случаев рака была на 20% выше, чем для остальной части Швеции.

Этот результат не должен удивлять. Как указано выше, неопределенное действие неидентифицируемых факторов, таких как малые изменения в условиях жизни и т.д. (скрытые фрикции — occult friction) могут существенно изменять результат мультиповторяющегося (multi-iterative) процесса развития рака. Как можем мы знать, зависит ли наблюдаемый статистически значимый эффект от исследуемого агента, или же он обусловлен неизбежными существенными изменениями того же самого эффекта в контрольной популяции? Очевидно, что невозможно судить, действительно ли очень малая доза, являющаяся «недоминирующей» (по сравнению с другими, не лучевыми факторами) (Walinder, 1995), способна вызвать рак.

Более того, можно ли найти единственную математическую формулу, описывающую все зависимости «Доза — эффект»83.

Рисунок иллюстрирует дилемму эпидемиолога. Например, как он должен экстраполировать острые пики (elbows), обнаруженные для 1978–1980 гг. у населения Швеции, в начало 1970-х гг., когда, как он верит, происходило воздействие канцерогенного агента? Правдоподобно ли предположение, что кривые могут быть представлены как доказательство канцерогенных свойств агента? И сообщил бы он, или же нет, что до 1996 г. воздействие причинит более чем 14.000 случаев рака в Швеции?

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь на принципах, мы не можем сделать никаких заключений относительно биологических эффектов, включая канцерогенез, малых, «недоминирующих» лучевых доз. Это эпистемологическое заключение, видимо, подобно дуалистическим принципам неопределенности в математике и физике; см. например, принцип соответствия Нильса Бора (Niels Bohr complementarity principle). Вопрос в том, имеются ли также подобные фундаментальные ограничения наших возможностей приобрести биологическое знание. Такие эпистемологические вопросы не могут обсуждаться в пределах областей биологии или медицины.

Позвольте, наконец, поднять фундаментальный, эпистемологический вопрос и мне. Как случилось, что люди верят, что одно из наиболее сложных биологических явлений, о которых мы знаем, типа зависимости от дозы радиогенного рака, может быть описано уравнением первого порядка, то есть прямой линией? Вы можете заметить, что не говорят, что частота рака как функция от дозы может быть аппроксимирована прямой линией, но требуют, чтобы зависимость была линейной84. Таким образом, линейный ответ рассматривается как характеристика радиогенного рака, позволяющая нам экстраполировать или интерполировать его даже вне диапазона дозы, в котором эффекты рака наблюдаются эпидемиологически.

Я не побоюсь сказать, что все это является одним из самых больших научных скандалов (scandals) нашего времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Azzam, E.I., S.M. de Toledo, G.P. Raaphorst, and R.E.J. Mitohell. (1996). Low-Dose Ionizing Radiation Decreases the Frequency of Neoplastic Transformation to a Level below the Spontaneous Rate in C3H 10T1/2 cells. Radiat. Res. 146, p. 369.

2. Bengtsson, G. (1986). Vad kan vi ISra av Tjernobyl. (Title in English: What can We Learn from the Chernobyl). The Swedish Radiation Protection Institute, SSI-report, 86-14.

3. Gell-Mann, M. (1994). Kvarken och Jaguaren. (Title in English: The Quark and the Jaguar. Adventures in the Simple and the Complex). ICA Forlaget. Vasteras, Sweden.

4. Lindberg, W. (1968). Den Alminnelige Luftforurensning i Norge. (Title in English: The general Air pollution in Norway). (Thesis). Roykskaderadet. Oslo.

5. Mantel, N. and W. Haenszel. (1959). Statistical Aspects of the Analysis of Data from Retrospective Studies of Disease. J. Natl. Cancer Inst. 22, No. 4, p. 719.

6. Swedish Cancer Registry. (1973-1996). Cancer Incidence in Sweden. The National Board of Health and Welfare. Centre for Epidemiology.

7. Walinder, G. (1995). Has Radiation Become a Health Hazard. The Swedish Nuclear Training & Safety Centre.

8. Wolff, S., J.K. Wiencke, V. Afzal, J. Youngblom, and F. Cortis. (1989). The Adaptive response of Human Lymphocytes to very Low Doses of Ionizing Radiation: A Case of Induced Chromosomal Repair with the Induction of Specific Proteins. In: K.F. Baverstock and J.W. Stather (Eds.). Low Dose Radiation. Taylor & Francis, p. 446.

Эффекты малых и очень малых доз ионизирующей радиации на здоровье человека

Yannick Nouailhetas

Бразильская Ассоциация Ядерной Энергии, WONUC, Бразилия

Nouailhetas Y. The effects of low and very' low doses of ionising radiation on human health. In: “The Effects of Low and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health”, ed. by WONUC. 2000. Elsevier Science B.V. P. 473–475.

Yannick Nouailhetas

Brazilian Nuclear Energy Association. WONUC Brazil

«Бразильская Ассоциация Ядерной Энергии» (Brazilian Nuclear Energy Association — ABEN), основанная в 1982 г. и расположенная в Рио-де-Жанейро, — неправительственная организация, которая объединяет работников нескольких секций ядерной отрасли. Задачами ассоциации являются пропаганда важности применения ядерной энергии в мирных целях, распространение исправленной и квалифицированной информации по ее использованию (например, при выработке электроэнергии), повышение качества продовольствия85, индустриальное применение, использование для медицины и здоровья, сохранение окружающей среды и др. области. Ассоциация составлена из более чем 800 профессионалов и 10-ти институтов.

«Бразильская Национальная Комиссия по Ядерной энергии» (Brazilian National Commission of Nuclear Energy — CNEN) ответственна за все аспекты, связанные с радиологической защитой, за инструкции и нормы, которые основаны на рекомендациях МКРЗ, главным образом МКРЗ 26 и 30.

Предприятия, обрабатывающие радиоактивный материал, входят в состав двух главных категорий: ядерные и радиоактивные средства обслуживания. В области «Ядерных средств» (Nuclear Facilities) имеются два сооружения по горнодобывающей урановой промышленности и обогатительные сооружения, одно — по изготовлению элементов ядерного топлива, две АЭС, исследовательские реакторы, лаборатории и центры развития ядерной технологии. «Радиоактивные средства» (Radioactive Facilities) включают ядерную медицину, радиотерапию, промышленность (измерительные приборы, рентген, облучатели, и т.д.), лаборатории и исследовательские учреждения.

Число работников, связанных с ионизирующей радиацией в Бразилии, составляет около 50.000. «Бразильская Национальная Комиссия по Ядерной энергии», как регулирующий полномочный представитель, является ответственной за лицензирование и наблюдение за ядерными и радиационными сооружениями, а также за аспектами лучевой защиты, связанными с работниками, населением и окружающей средой.

В соответствии с правилами, «Бразильская Национальная Комиссия по Ядерной энергии» не подвергает сомнению ежегодные пределы эквивалентной дозы, рекомендуемой МКРЗ, но ищет способы выполнения операторами принципа ALARA86, обращая, возможно, меньшее внимание на «принцип оправдания».

Однако часто работа регулирующего (нормирующего) органа подвергается сомнению менеджерами ядерных и радиоактивных средств обслуживания применительно к предложенным пределам дозы, главным образом для отдельных индивидуумов. В стране с важными социальными проблемами, имеющей области с высоким ЕРФ, это — неподходящее затраты для обслуживания ежегодных эквивалентных доз менее чем 1 мЗв, возникающих от антропогенной деятельности. С другой стороны, неправительственные организации, стремящиеся к защите окружающей среды и к повышению качества человеческой жизни, такие как университеты, журналисты, политические деятели и некоторые другие ассоциации, а также правительственные организации, связанные с охраной здоровья и окружающей среды, всегда подвергают сомнению эффективность мер по радиационной защите, осуществляемых в стране.

Для первой группы, «Бразильская Национальная Комиссия по Ядерной энергии», как ответственная за выполнение юридически установленных требований по радиационной защите, может просто устанавливать, что все нормы и инструкции должны выполняться. Относительно второй группы главным становится вопрос: может ли 1 мЗв в год стимулировать развитие рака? В соответствии с МКРЗ — да; но (и также в соответствии с МКРЗ), риск, обусловленный этой дозой, является приемлемым.

Очень трудно объяснить населению и местным политическим деятелям, что такое-то ядерное средство, которое будет установлено на их участке, должно привести к увеличению числа раковых образований у местного населении, но, однако, риск все же приемлем. Почему население должно принять такой риск? Как сделать понятным, что наложенное ограничение дозы является только осторожным предположением, принятым МКРЗ в соответствии с ситуацией, когда не имеется окончательных данных о биологических эффектах низких доз радиации?

С другой стороны, трудно получить поддержку исследований по эффектах малых или очень малых доз радиации на любую биологическую систему. Отрицательный ответ часто сопровождается аргументацией, согласно которой в предложенном диапазоне доз ничего не может быть обнаружено. Это касается главным образом исследований по генетическим мутациям, по популяционным и наследственным эффектам.

С этой точкой зрения следует спорить: если биологические эффекты малых доз радиации не могут быть обнаружены в биологических системах, почему бы не принять, что они просто не существуют?87 {43}.

После более 50-ти лет, прошедших под догмой гипотезы ЛБК, связь рак — ионизирующая радиация кажется настолько сильной, что не подвергается сомнению. В противном случае сказавший такое становится диссидентом, защитником ядерной промышленности и т.д. Так, над национальными и интернациональными регулирующими (нормирующими) органами довлеет идея, что любого воздействия ионизирующей радиации надо избегать даже тогда, когда оно значительно ниже ЕРФ.

Остается центральный вопрос: не лучше ли отказаться от «осторожного подхода», принятого МКРЗ, даже приняв положение, что Комиссия права относительно вопроса о малых дозах? (can be right in relationship to the low doses subject?)

«Осторожный подход», принятый МКРЗ, связан с фактом, что исследования биологических эффектов низкоуровневой радиации не окончательны. Но они не окончательны, поскольку принятые критерии для оценки возможных биологических эффектов до сих пор не позволяют сделать никакого заключения. Для малых и очень малых доз эпидемиологические исследования также не окончательны. Любая оценка дозы — почти фантазия, если принять во внимание все сопутствующие аспекты неопределенности в ее определении. Эта неопределенность начинается с получением данных о радиоактивности и увеличивается с преобразованием этих данных в поглощенную дозу и позже в эквивалентную дозу. Представление гипотезы ЛБК для расчетного риска радиологических воздействий — еще одна неопределенность, которая будет добавлена к целому.

Система, принятая МКРЗ — накопление неопределенности. Затем такие накопления становятся нормативами, действуя как закон и приобретая статус «абсолютной истины» или «предмета, который не может обсуждаться». Вследствие такого положения широкие слои населения считают, что радиация всегда приводит к раку, независимо от поглощенных доз и от условий, в которых произошло облучение. Для широкого населения не имеет значения ЕРФ и нормальная частота раковых образований в популяции. Если есть ядерная установка, то, конечно, все появившиеся возле нее раковые образования будут оцениваться применительно к ней. Пациентам и их родственникам важно найти виновное юридическое лицо, которое взяло бы ответственность за вызванный ущерб. Ситуация повторяется, когда болезнь развивается у работника. Если какая-либо «лучевая жертва» ищет юридическую компенсацию за ее боль, то все судьи будут к ней благосклонны, потому что в соответствии с рекомендациями МКРЗ любое увеличение дозы, даже очень малое, может приводить к канцерогенезу, и каждый, кто связан с радиационной защитой, должен согласиться с этим решением.

Недостаток знания об активном ответе организма человека на воздействие ионизирующей радиации может привести к тому, что в будущем использование ядерной энергии станет невыполнимым с последующей потерей всех ее выгод.

Об эффектах радиации известно следующее:

1) При взаимодействии с системой радиация передает энергию ее молекулам, которые подвергаются ионизации.

2) Ответом на внедрение индуцированных излучением ионов является генерация свободных радикалов, которые, взаимодействуя друг с другом или с молекулами системы, восстанавливаются. Результат такого восстановления — разрушение молекул и появление неблагоприятных «конструкций» в системе.

Однако в специфическом случае живых систем имеются механизмы, которые управляют феноменами появления ионов в системе. Более того, свободные радикалы после облучения могут быть инактивированы. Эта инактивация связана с определенными ферментами, системами транспорта электронов и другими веществами, которые могут быть определены химическими и физическими методами. Помимо этого первичного биологического барьера к действию радиации, имеются и другие механизмы, репарирующие повреждения ДНК, имеются системы, которые позволяют устранить клетки, не способные к репарации, системы контроля за качеством гамет и другие бесчисленные процессы и факторы.

Следует подчеркнуть, что биологические системы не остаются пассивными к воздействию ионизирующей радиации и возникает следующий вопрос, на который надо иметь ответ: какова природная способность биологической системы по контролю над радиационными эффектами?

Инициативу WONUC в организации «Первой конференции по эффектам малых и очень малых доз ионизирующей радиации на здоровье человека» нужно только приветствовать. Однако при анализе предложенной научной программы могут появиться опасения за ее результаты. Фактически, все предложенные предметы были исчерпывающе обсуждены МКРЗ и, тем не менее, там не пришли ни к какому заключению.

Стремясь вперед к разрешению тупиковой ситуации для малых и очень малых доз, «Бразильская Ассоциация Ядерной Энергии» предлагает принять во внимание при создании «Основ», которых должна придерживаться ядерная отрасль, некий базис, главная цель которого состояла бы в том, чтобы мотивировать, финансировать и поддерживать контракты для групп компетентных исследователей в области биохимии и биологии малых доз. Должна быть принята во внимание и установка новых критериев по определению интервала доз, совместимого с жизнью.

В зависимости от результатов, полученных от вышеупомянутых «Основ», новые рекомендации ныне должны учитывать реальные факты, а не «большое количество неопределенности», как до сих пор.