Полная иллюстрированная энциклопедия

| Вид материала | Книга |

- Название Класс, 296.5kb.

- Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией, 107.87kb.

- Энциклопедия Серия «Современная школьная энциклопедия», 73.78kb.

- Новинки за серпень Природничі науки, 585.24kb.

- Надходження за вересень Природничі науки Екологія, 806.76kb.

- Кравченко А. И. Социология: справочное пособие. М.: Моск. Лицей,1996. Горкин А. П.,, 28.47kb.

- «Класс Земноводные», 54.96kb.

- Электронный и книжный сериал: энциклопедия войны и мира «Рассвет состоялся», «Рассвет, 931.2kb.

- Энциклопедия философских наук, 5584.17kb.

- Иллюстрированная, 115.82kb.

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

«День Святой Троицы (Пятидесятница) относится к переходящим праздникам и празднуется через пятьдесят дней после Пасхи. В этот день вспоминается великое событие — сошествие Святого Духа на апостолов. В народе этот праздник закрепился под названием Троица, хотя правильное его церковное название — Пятидесятница.

Праздник Пятидесятницы был установлен еще Моисеем в память получения Синайского законодательства, и от ветхозаветной церкви перешел обычай неизменно украшать храмы и жилища зелеными ветвями, цветами и травами. Употребление цветов и зеленых ветвей в язычестве имело символическое значение. Так, масленичная ветвь знаменовала мир, лавровая — победу, дубовая — славу. Такое значение зелени перешло почти ко всем народам, также, как и обычай украшать свои жилища зелеными ветвями.

До XVII века Троицын день служил у нас сроком решения тяжб и совершения всякого рода договоров. Так как праздники Троицы и Духова дня приходятся на летние месяцы, то к ним приурочены многие языческие обряды, совершавшиеся в старину нашими предками. Они в этот месяц справляли праздник Дивы, богини земли. До сих пор народ считает землю именинницей в Духов день, чем и объясняется запрещение рыть ее. Некоторые обряды, совершаемые в Троицын день,— те же, что и в Семик: плетение венков, гадание по ним о своей судьбе, но есть и особые обряды.

В Троицын день девушки спрашивают у кукушки, когда она кукует, долго ли им еще быть в доме отца. Сколько раз прокукует, столько лет и ждать замужества. В Перми в Троицын день устраивается народное гулянье с качелями; в Пензенской и Самарской губерниях одну из девушек кладут на доску, бросают в воду, купаются с веселыми песнями и шутками, затем делают барабан из лубка и под барабанный бой отправляются домой, где и играют в хороводы до вечера.

Существуют также в некоторых местах погребение Костромы или Лады, проводы весны, хороводная игра в жениха и невесту и др. В Петербурге многие ходят в Троицын день на могилы своих родственников, украшают их березками и цветами. В Псковской губернии дети обметают и опахивают могилы своих родителей троицкими цветами, связанными в пучок; это называется «прочищать глаза у родителей».

В Малороссии в Троицу приносят в церковь охапку зори, калуфера, мяты и кадила; все это связывается веревкой, а в середину ставится свеча, называемая Троицкой, которая горит в про

должение всей обедни; затем эти травы хранятся дома для лечения от разных болезней.

должение всей обедни; затем эти травы хранятся дома для лечения от разных болезней.Красивый и радостный вид представляет собой малороссийская хата в этот праздник! Везде благоухающая зелень, в переднем углу стоит зеленый клен, осеняя своими ветвями стол с хлебом-солью, накрытый белой скатертью. За образами, перед которыми теплятся лампады, воткнуты букеты гвоздики, на полу раскидана свежая трава, чабрец благовонный, полынь заговорная. На окошках и всюду, где только возможно, фиалки, лилии, барвинок, васильки, пионы. Но здесь, как и в некоторых других местах России, Троицыным днем называли понедельник, а Духовым днем — воскресенье.

До конца семнадцатого столетия в Москве цари справляли Троицын день с особым торжеством. В полном царском наряде выходили они в сопровождении именитых бояр в кремлевский Успенский собор. Перед царем несли пук цветов и древесный лист. Когда после обедни начиналась троицкая вечеря, царю подносили такой же лист без стеблей от имени патриарха и, смешав этот лист с государевым, кропили его розовой водой, называемой «гуляфной водкой». Остальным листом устилали места для патриарха и разносили его по всей церкви. Государи совершали установленное при молитве Святому Духу коленопреклонение на этом листе.

Долгое время в Петербурге существовал обычай выбирать себе женихов и невест в Духов день. В Летнем саду в былые времена в этот день происходило оживленное гулянье».

Н.П. Степанов. «Народные праздники на Руси» (1899)

ИВАН КУПАЛА

И АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА

День Рождества святого Иоанна Предтечи, совершаемый 24 июня, составляет один из особенно торжественных праздников не только в славянском мире, но почти во всей Европе. Он приходится на день летнего солнцестояния. Праздник этот в народе известен под названием Ивана Купалы.

Христианство положило конец языческим обрядам и традициям. Однако, оставаясь в народной памяти, языческие обряды впоследствии соединились с христианскими, и христианские торжества получили названия языческих, как, например: Русальная неделя, Купало, Радоница (Радуница, Радовальница) и пр.

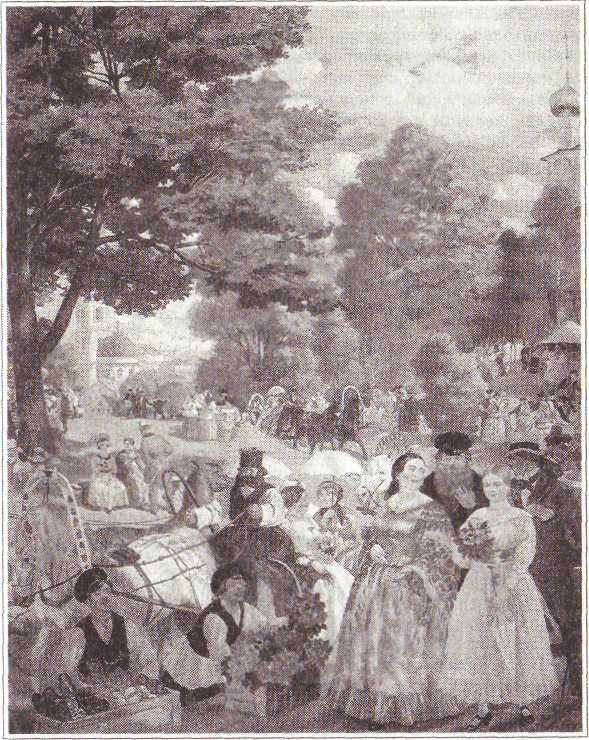

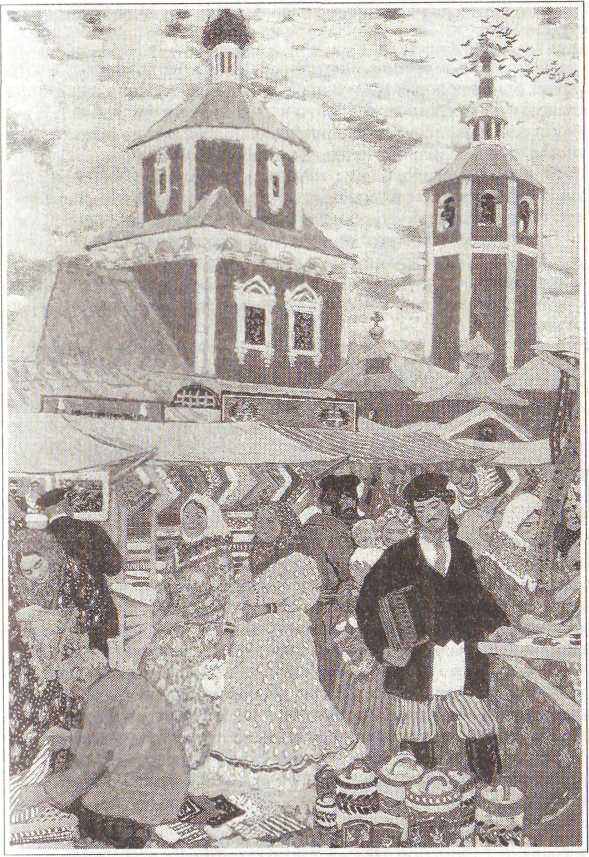

Б. М. Кустодиев. Гулянье на Троицу. 1920 г.

Повороты солнца, разделяющие год на две равные части, были сильным толчком к тому, чтобы учредить Коледу и Купалу как праздники, столь важные для повседневной жизни человека. Эти празднества, как мы уже говорили, отчасти существовали под разными наименованиями не у одних славян, но и у многих народов Европы и Азии.

Замечательно, что богу Купале приносили жертву купаньем, о чем довольно пространно описано в «Киевском летописце»; это было и в Риме в праздник Мая (Машта), когда тоже обливали друг друга водою. В Дании в летнее солнцестояние зажигались огни, некогда посвящаемые Балдеру, которые назывались в России купальским огнем. Там в этот день купаются для здоровья и собираемые травы — 5апк-Нап — С/п — считаются целительными от порчи и других болезней.

Наш Иванов день, или день Ивана Купала, сходен с немецким 1оЪапт5Ш$> или йег-ТШеЫот-тег, когда зажигается Иванов огонь. У пруссов было божество весны и веселья — Лаго, близкое к нашему Ладо, в честь которого зажигался под липою огонь на Иванов день. Там плясали во всю ночь с песнями, которые оканчивались припевом: «Лиго! Лиго!»

До последнего времени в Риге существовала песня, которую нужно отнести к этому празднику:

Лиг, Ульяна, баба пьяна, В Риге жила, Вино пила, Лиго! и пр.

Праздник Росы. Накануне дня Святого Иоанна Предтечи (или Ивана Купала) в Литве отправлялся праздник Росы (Ко$$а), по-старорусски Кекерис, в честь Ладо. От праздника пастухов до праздника Росы продолжались между работами сельские песни, игры, забавы, что было в обычае у тамошних жителей. Но настоящий праздник начинался накануне 24 июня. Эта ночь называлась «Роса», которую праздновали почти все северные народы, так как почитание богини Ладо было у всех общим. Праздник Росы на Руси был известен под именем Купала, в Литве — Купай-лы, а в Польше — Соботки (от глагола «собить, собана, приспособить»), то есть день, приготовляющий к полевым работам. В более теплых странах праздник этот почти примыкал к сенокосу. Литовцы повсюду празднуют Иванову ночь. Поздно вечером собираются литовцы на известном месте, избранном и освященном исконными обычаями. Там на оболони (поляне) ставятся палатки и шалаши; песни, музыка, танцы и разведенные огни продолжаются во всю эту ночь. В Вильне 24 июня вечером народ сходится в лесу пить, есть и веселиться, что называется у них «идти на росу».

В Ивановскую ночь, по мнению народному, цветет для счастливцев папороть, папоротник (раргое), который известен во всей Белостокской области на Волыни. Здесь сходбище на одном месте называется стадом, а пляска — каркодонОм. В Литовском язычестве этот праздник имел свои религиозные обряды, не дошедшие до нас, кроме перескакивания через огонь и ношения факелов и фонарей. Следующий день назывался «святым», тогда собирались травы для врачевания скота, также для чарования и волшебства, что делалось и на Руси. Мифологи замечают, что праздник у славян, называемый Купалой, соединяет быт с молением рекам и источникам. Вероятно, и литовцы, которые святили свои воды текучие и стоячие, в этот день приносили им жертвы, бросая их в воду. Даже, может быть, и сам праздник Росы потому назван, что древние верили, что реки — дети моря, родящиеся от испарений морских, то есть роса.

Ивановская ночь. Как в Литве, России и Малороссии, так и в Польше празднуется Ивановская ночь почти с одинаковыми обрядами, а у валахов и итальянцев — под именем ЗаЬаЫпа, польск. 8оЬо1Ы. Зажигаемые на горах этого имени огни в этот день могли дать им такое сообщить название. У нас накануне Иванова дня женщины разжигали огни, плясали вокруг них, пели. В Польше сохранялся этот обычай, когда приносятся жертвы из чернобыльника (ЬгеИсу, аг1етта), который вешают по домам и опоясываются им, отправляют Соботки, зажигая огни, которые добываются трением дерева об дерево.

Соботки. В день святого Ивана у поляков сельские жители опоясывались чернобыльником и целую ночь прыгали у огня. Краковские Соботки праздновались на Кремионках и зверинце, варшавские — на берегу Вислы и на острове, затем называвшемся Саксонским. В целом краю зажигали Соботки на площадях и близ лесов, везде можно было видеть по домам цветы и травы, как говорит об этом Огиер в своем «Путешествии» в 1835 г., найденном в III томе памятников Немцевича. Ивановский огонь назывался у поляков Кгезг.

Ян Кохановский в изданных им в 1639 г. песнях Свято-Собот-ских говорит: «Когда солнце согревает рака, а соловей более не поет, суботка, как было встарь, запалена в черном лесе. Так нам передавали матери, сами также заняв от других, чтобы на день св. Иоанна завсегда горела суботка. Эта суботка горела или при лесе, или на лугу».

Сербы говорят, что Ивану за то дан столь великий праздник, что в этот день солнце трикраты останавливается на небе.

Купальные огни, сжигаемые в Иванову ночь на Карпатах, в Судетах и Корконосных, между Силезиею и чехами, представляют великолепное и торжественное зрелище на расстоянии нескольких сотен верст.

Говорят даже, что для разведения огня в этот день добывали его трением дерева об дерево, и огонь этот назывался божественным.

В Украине, на Подоле и в Волыни, известна игра под названием «Купало». Она состоит в том, что на заходе солнца все девушки собираются на известное место с вербой, убранной цветами, которую втыкают в землю. Дерево это они называют «Купайло». Воткнув его, они, схватясь рука с рукой, ходят около него и по

ют жалобные песни в честь Купайла. Спустя некоторое время молодые люди, стоящие в стороне, уносят и разрывают вербу, защищаемую девицами, и тем оканчивается весь обряд.

ют жалобные песни в честь Купайла. Спустя некоторое время молодые люди, стоящие в стороне, уносят и разрывают вербу, защищаемую девицами, и тем оканчивается весь обряд.Гизель так говорит в своем «Синопсисе» (Киев, 1679) о Купа-ле: Купало объясняется купелью, по-польски Карге1. Гизель так описывает это игрище: «Пятый идол Купало, его же бога плодов земных быти мняху и ему прелестью бесовского омрачения, благодарения и жертвы в начале жнов приношаху. Тогожде Купала бога, или истиннее беса, и доселе по неким странам российским еще память держится; наипаче же в навечерия рождества св. Иоанна Крестителя собравшийся ввечеру юноши, мужеска, девическа и женска полу, соплетают себе венцы от зелия некоего и возлагают на главу и опоясуются ими. Еще же на том бесовском игралищи кладут и огонь, и окрест его емшеся за руце, нечестиво ходят и скачут и песни поют, скверного Купала часто повторяюще и через огонь прескачуще, самих себе тому же бесу Купале в жертву приносят».

Так же говорится о Купале и в «Четьи-Минеи» св. Димитрия Ростовского.

В Махновском повете девушки вечером закапывают в землю дерево, украшенное венками, под именем Купалы и зажигают огни с пением. Близ города Белицы на Днепре, в Гомле, после того поют:

У пана Ивана посередь двора

Стояла верба,

На вербе горели свечи, С той вербы капля упала,

Озеро стало; В озере сам бог купался

С детками, судетками.

В Малороссии накануне этого праздника молодые люди обоего пола купаются в реках до захода солнца. Потом в сумерках раскладывают огонь на выгонах, на полянах, в садах и попарно, держась рука об руку, перепрыгивают через огонь. Если во время перепрыгивания руки не разойдутся, это означает, что пара эта, то есть парень и девушка, вступят в брак. В Карпатах и Судетах молодежь, препоясавшись цветными перевязями и надев на головы венки из благовонных цветов, составляет вокруг огня хороводы с песнями в честь Купалы (Опыт краткого повествования о древностях российских. Собр. протоиереем Иоанном Кутеповым. М, 1814).

Иван Купало между простым народом в Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях называется Ярилой

Почитание стихии. Описание обряда на праздник Ивана Купалы свидетельствует, что наши предки воздавали почести огню и воде как стихиям, без которых не могли жить. Перепрыгивание через огонь во время Купалы, скорее всего, символизировало очищение, какое мы находим у греков и римлян в разном виде. Очищение водой и огнем употреблялось и у татар при Батые. Не имелась ли здесь в виду гигиеническая или санитарная цель под видом религиозного обряда?

Отсюда видно, что не только в одной России существовало уважение и сопровождалось обрядами 24 июня. Патриарх Вал-самон в XII веке так описывает греческие обряды, совершенно сходные с русскими купальскими и святочными: «Язычники в 23 день июня, ввечеру, собирались на берегах рек, и в некоторых домах мужи и жены украшали перворожденную деву наподобие невесты. При том пировали и плясали, кружились, совершая празднество в честь богини Весты. Между тем бросали разные вещи в сосуд, наполненный водой. Наряженная девица по выну-тии каждой вещи предсказывала будущее тому, кто клал оную. На другой день с музыкой и пляской все выходили за водой и кропили оной все дома, а потом во всю ночь прыгали через зажженные костры. Церковные учители, постепенно отклоняя новых христиан от языческих обычаев, почли за нужное при водоосвящении сочинить для сна песни в честь Пресвятой Девы Марии» (Новая Скрижаль, или Дополнительное учение о Церкви, олитургии и пр. Соч. архиепископа Вениамина. М.,1803 и 1806).

Что значит Купало. Слово «Купало» имеет, по мнению исследователей, различное происхождение. Некоторые производят его от глагола «купать», от слова «купанье», так как с этого только времени начинается весеннее купание в открытых водах, или от купы (сорЫа, Кирре1ег?), какую представляет Купало с Купальницей, от кучи (Кира, полъск. Куча) зажигаемого хвороста, от копания кореньев и плодов. Наконец, в славянском Купале заметно сходство с индийским Купалом-покаянником. Во всяком случае, по недостатку сведений, можно допустить, что «Купало» происходит от слова «купанье», что имеет отношение к слову «Креститель».

Не у всех славянских народов известен Купало. Например, у литовцев в Иванов день празднуют Ладо и поют в честь его ладовые песни, в некоторых местах России славят Ярилу. Старо-пруссы и литовцы в честь Лиго, бога весны, накануне Иванова дня зажигали под липами огонь и всю ночь, до рассвета, плясали песни с припевом: «Лиго, Лиго!»

Истоки обычаев, основанных на самой природе, открываются в глубокой древности, где вода и огонь считались началом мира, главнейшими стихиями и очистительными символами.

От этого верования, надо думать, получили свое начало купальские огни и омовения, а также все поверья, обряды и обычаи, которые наблюдаются в это празднество.

От этого верования, надо думать, получили свое начало купальские огни и омовения, а также все поверья, обряды и обычаи, которые наблюдаются в это празднество.Зажигание огней и перескакивание через них известно было еще в глубокой древности у восточных народов, из которых многие были огнепоклонниками и, по выражению Книги Премудрости, огонь и круг звездный почитали строителями мира. Еще Манассия, как говорится в Книге Паралипоменон (XXXIII, б, кн. II), состроивший кумиры Ваалиму и насадивший дубравы, «проведе чада сквозь огнь по мерзостям языков». У индийцев встречается обычай ночного освещения огнями в честь древнего их царя Бали и Ямы и сестры его Ямуны в месяц Картике и жертвоприношения огня — Ядиня, или Ягна. В июне (в день Огня) персы имели водное и огненное очищение. Они, как свидетельствует Четья-Минея, «почитают солнце, луну и звезды и пресветлейшую огненную силу». При таинствах Елевсинских в Греции, на праздниках Цереры, Палесы или Весты в Риме перескакивали через зажженные огни для очищения. Овидий (РазИ, V, 727 и 805) говорит, что через огонь переходит скот и поселяне, и что он сам «перескакивал три огня и был окроплен лавровой ветвью, омоченной в воде».

Варрон упоминает о некотором торжестве и игрище у поселян, которые, натаскав ворохи сена и соломы, зажигают их и перескакивают через пламя для очищения себя.

Преосвященный Вениамин так изображает Купальский праздник в древности: «Язычники, в 23 день июня, ввечеру, сбирались на берегах рек, и в некоторых домах мужи и жены украшали перворожденную деву».

Русская история упоминает, что у татар тоже было в обычае переходить со стадами своими через огонь для очищения. Князь Михаил Черниговский с боярином Феодором принял мученическую смерть за то, что не перешли сквозь огонь и не поклонились кусту и солнцу (Карамзин Н. М. История государства Российского, т. IV, прим. 41,43).

По мнению Дюканжа, этот огонь, облеченный священной обрядностью, на самом деле имел часто практическую санитарную дезинфицирующую цель: предохранить себя от инфекции или болезни.

«У поляков,— свидетельствует один из писателей, Мартин, в XVI веке,— накануне Иванова дня женщины зажигали огни, плясали вокруг них, пели, воздавая честь и мольбы демону». Далее Мартин продолжает: «Этого языческого обычая доныне, то есть до XVI века, не оставляют в Польше, принося жертвы из травы чернобыльника (Анетта), зажигая костры огнем, добываемым через трение дерева об дерево; чтобы празднество было точно дьявольским, распевают песни и пляшут».

Народные гуляния на Руси. Гравюра Х/Хв.

Праздник в Черном лесе. Этот праздник совершался в Сан-домирском воеводстве. На него смотрели как на особого рода торжество. Праздничная песня в переводе с польского звучит так: «Где солнце рака согревает, / а соловей век не поет, / собот-ка была запалена в Черном лесе. / Так-то матки нам подали (передали), / сами так же от других переняли, / чтобы на день святого Яна (Тоанна) / всегда соботка пылала (горела)».

Празднование на юге. На Украине, Подоле и в Волыни в день Купало (Купайло) девушки после захода солнца собираются в избранное место и приносят большую ветку вербы или ивы, которую предварительно украшают цветами и лентами. Воткнув ее в землю, ходят вокруг нее, припевая жалобные песни.

Такая пляска продолжается более часа, после чего молодые парни, стоящие в стороне, бросаются на вербу и, несмотря на защиту охраняющих ее девушек, выдергивают из земли и обрывают.

Ты растай-ка, та растай-ка в поле, беленький снежок.

Расцветай-ка, расцветай-ка в саду, аленький цветок!

Побывай-ка, побывай-ка ко мне, миленький дружок.

Посидим-ка мы с тобою хоть последний вечерок.

Мы побаим с тобой, миленький, про прежнюю любовь.

При тебе ли, мой размиленький, и веселье и гульба.

Без тебя ли, мой размиленький, обуяла грусть-тоска.

Уж я с горя, со тоски, пойду во зеленый садок,

Я сорву ли, я сорву ли в саду аленький цветок,

Я совью ли, я совью ли моему дружку венок,

Мы наденем венки, милый, из садочку вон пойдем.

Из садочку вон пойдем, на Калинов мост зайдем.

Уж мы бросим, уж мы бросим на быстру реку венок.

Он не тонет, не плывет и ко бережку нейдет.

Из собрания народных песен П. В. Киреевского

Скачка через огонь. Еще в начале девятнадцатого столетия в Малороссии существовал обычай прыгать через купальские огни или через кучи жгучей крапивы. Обряд этот, как говорит профессор Снегирев, происходил так предварительно делали болвана, или куклу, и украшали его голову венком, и с таким чучелом в руках перепрыгивал каждый через огонь или траву, припевая:

Купала на Ивана, Та купався Иван, Та в воду упав; Купала на Ивана, и пр.

Пассек говорит в своем описании о празднике в Малороссии следующее:

«Девушки за неделю до Иванова дня начинают запевать песни, относящиеся до праздника Купалы, а накануне Иванова дня перед закатом солнца девки и молодки в праздничном платье, с венками на голове из травы и цветов (секира), перевитых кануфером (калуфером) и другими душистыми травами, собираются вокруг срубленного дерева, преимущественно черноклена, и, схватясь за руки, поют:

Ой, Маланичка, Петривачка: Не выспалась наша дивочка! Не выспалась, не наигралась

И с казаченьком не настоялась. К череди шла, задремала, На пеньки ноги посбивала, На шпички очи повыймала! А вже коровы у диброви, А вже телята пасут хлопьята, А вже вивци на крутии горцы.

Череда — стадо. Диброва — дубрава. Хлопьята — ребята. Вивци, вивця — овцы, овца. Горцы — горки.

После того ставят под деревом куклу, сделанную из соломы, довольно большой величины, причем она должна быть непременно одета в женскую рубашку. Голову этой куклы убирают лентами, шею — монистами (ожерельем), и кукла эта называется «Купала», а дерево, под которым ее помещают,— «Марена».

В других местностях обычай делать куклы как языческое предание уничтожен временем или влиянием духовенства. Там куклу заменяет дерево, на которое вешают венки и намисты. Устроив таким образом своего Купалу, зажигают близ его солому и начинают петь нежно и протяжно:

Ходыли дивочки коло мареночки, Коло мою Вудыло Купала; Гратыме сонечко на Ивана, Накупався Иван, та в воду впав. Купала под Ивана.

Вудыло — водный, мокрый, влажный. Гратыме — играть.

При пении этой песни все участвовавшие в торжестве увенчаны венками; после того прыгают через огонь, разложенный на возвышении.

Нужным находим заметить, что обычай делать куклу из соломы принадлежит, понятно, к обычаю древнему и языческому. Но есть предание, что будто бы обычай с куклой возник от события с дочерью одного пана, Анной, которая будто бы утонула в Дунае. Когда вечером под Иванов день украинцы приносят дерево и куклу к воде и пропоют песню, тогда начинают бросать с себя венки в воду, закидывать их в воду или на дерево. Вслед за тем кидают и дерево и куклу, а сами начинают прыгать через огонь; только немногие уносят с собой венки домой, чтобы по

весить их в сенях, для сохранения себя от непредвиденной напасти» (Московский наблюдатель, 1838,№3)-

весить их в сенях, для сохранения себя от непредвиденной напасти» (Московский наблюдатель, 1838,№3)-Лысая гора. Беседка Петра Великого. Белый петух.

В Малороссии долгое время сохранялся обычай класть на окнах и на порогах дверей жгучую крапиву, чтобы защитить себя от нападения ведьм, которые делаются более опасными в эту ночь. Поверье говорит, что в эту ночь Бабы-яги, ведьмы и колдуньи собираются на Лысую гору, или Чертово беремище под Киевом, где у них бывают обряды и превращения. Такие же представления сохранялись и в Польше, где местом ночных таинств ведьм считалась местность под Сендомиром на Ьуза Сога, а в Северной Германии — на Броккене в Вальпургиеву ночь. В Старой Ладоге при реке, впадающей в Волхов, Купальское ликование ежегодно совершается при огне на горе Городище. Огонь этот в Новгородской окрестности был в старину известен под именем живого огня, лесного или царя огня, наконец, лекарственного.

В 12-ти верстах от Санкт-Петербурга по Рижской дороге существовала до 40-го года XIX века старая липа, ветки которой, переплетясь с ветвями других деревьев, составляли природную беседку, в которой останавливался отдыхать Петр I. На этом месте накануне Иванова дня собирались ижорки и проводили здесь всю ночь с воплями и пением при разожженном огне, а напоследок сжигали белого петуха, который, как известно, у древних скандинавов считался пламенем по его красному гребню.

Иванов цвет. В Малороссии, как и повсюду, существует поверье, мало-помалу переходящее в сказку, что накануне Иванова дня ночью цветет папоротник, или папарыш (иначе кочедыжник). Что он в эту ночь сияет огненным пламенем и освещает местность и что если только его сорвать и бежать домой, не оглядываясь, что бы ни кричали сзади бесы, то этот цвет даст возможность его обладателю открывать клады и получить богатство.

Откуда возникло представление, что папоротник дает цветок, указывающий на место, где лежит клад, трудно предположить. Впрочем, бытовало мнение, что на папоротник садится самец светящегося червячка или светляка, который ночью, как известно, дает от себя фосфорический свет. Не это ли и породило поверье? Червячок этот тоже носит название «Иванов».

Целебные травы. На Иванов день знахари отыскивают разрыв-траву, которая известна и немцам под именем 5рпщ — игигхе1, против которой, говорят, будто бы не устоит ни один замок.

В эту же ночь собирают на муравьиных кучах масло в сосуд, которое признается целительным средством против разных недугов. Из цветов в это время собирают купаленку (ТгоШит ей-гораеиз), медвежье ушко (УегЬазсит), богатенку (Ещегоп асгё), которую в Новгородской губернии поселяне собирают в стену на имя каждого из семьи, замечая, что, если чей цветок скорее завянет, тому или умереть в этот год, или захворать. Тогда же под корнем чернобыльника открывают земляной уголь, который употребляют как средство от падучей болезни и черной немочи, исцеляемой корнем растения. В рукописном «Травнике» начала XVIII века упоминается о какой-то траве архилине, про которую сказано, что кто ее рвет на Рождество св. Иоанна Предтечи сквозь золотую или серебряную монету (гривну) и кто ее носит на себе, тот не боится ни дьявола, ни еретика, ни злого человека, «а растет она при большой реке».

Купанье на Ивана Куполу. Вообще на Купалу собираются все лекарственные травы и коренья, созревающие к этому времени. В некоторых местах Новгородской 1убернии, около Старой и Новой Ладоги и Тихвина, на Иванов день топят бани и, воткнув в веники собранную ими траву иван-да-марья, парятся на этот праздник дою здоровья. В Антониево-Дымском монастыре исстари простой народ собирается купаться в тамошнем озере и купает больных лошадей.

В Переяславле-Залесском, по народному преданью, там, где ныне храм Пресвятой Богородицы Владимирской, называемой Купальницей, будто бы прежде стоял истукан Купало, по имени которого ярмарка называется Купальницей. В это время купаются на озере Клещин и водят по берегам круги с песнями, которые сочинены специально для этого праздника.

Толокни в ступе. В Нерехте и в округе был такой обычай. Накануне Купала, вечером, девушки, собравшись к одной из своих подруг, толкли в ступке ячмень, распевая песни. На другой день поутру из этого ячменя варили кашу, называемую кутьей, которую вечером того дня, заправивши маслом, съедали. После того, взяв от телеги передние колеса, схватившись руками за оглобли, возили на оси некоторых из подруг по селу и по полям с песнями. Такие поездки совершались до утренней росы. Причем девушки умывались этой росой, чтобы быть красивее и здоровее.

В Москве также существовал обычай париться вениками с цветком иван-да-марья и есть кутью, о чем свидетельствует профессор Снегирев.

Москва и Кокуева слобода. В Москве исстари славится вода на Трех горах. Эта местность была не менее славна своим гуляньем в Иванов день. Сюда съезжались многие татарские семейства и, расположившись по берегам Гагаринских прудов, разводили огни и пировали.

Кокуева слобода, ныне Немецкая, и ручей Кокуй, текущий из Красного пруда через Немецкую слободу в Яузу, напоминает финский Кокуй.

Кокуева слобода, ныне Немецкая, и ручей Кокуй, текущий из Красного пруда через Немецкую слободу в Яузу, напоминает финский Кокуй.Крапивный куст. В Харьковской губернии вечером, под день Ивана Купала, собираются и ставят в каком-нибудь месте крапивный куст (прежде зажигали солому) и перескакивают через него туда и сюда. Во время этих прыжков поют:

Сегодня Купала, а завтра Ивана;

Чим мини, моя мати, торговати?

Сегодня Купала, а завтра Ивана;,

Чим мини, моя мати, торговати? —,

Повизу я свекорка продавати —

Роднова батинка куповати.

Здишевила свекорка, здишевила,

Роднова батинку не купила. ' -

Сегодня Купала, а завтра Ивана;

Чим мини, моя мати, торговати?

Повизу я свекруху продавати

Родную мати куповати.

Здишевила свекруха, здишевила

Родной матинки не купила.

Сегодня Купала, а завтра Ивана

Чим мини, моя мати, торговати?

Повизу я деверька продавати —

Риднова братика куповати.

Здишевила деверька, здишевила,

Риднова братика не купила.

Сегодня Купала, а завтра Ивана;

Чим мини, моя мати, торговати?

Повизу я зовыцу (золовку) продавати —

Ридную сестрицу куповати.

Здишевила зовыця, здишевила

Ридной сестрицы не купила!

ЯРИЛО

Слово это понятно и сейчас: ярость, яростный, а также ера, ерник. Ярило, или Брило, созвучен с греческим Арес, Ерос, — любовь и вожделение, с санскритским ари — враждебный, вражеский, враг, с латинским ира (гга) — гнев. Значение слова несет в себе оба свойства: мужества или буйства и сладострастия. Ярило, по мнению профессора Снегирева, означает то же, что Тур и Телец, вошедшие в весеннее созвездие. Как зверь, Тур (буйвол) был всегда представителем ярости, силы и мужества. Певец Иго-рев в «Слове о Полку Игореве» соединяет оба эти понятия с намерением усилить одно другим: Яр — Тур, Буй — Тур, и Гомер Аресу также придает эпитет ОоПрсх; — ярый, буйный. Река Днестр у турок и молдаван до сих пор называется Тур. У древних греков и римлян иногда реки сравнивались с Туром по ярости волн и реву, который они производят подобно мычанью.

Между виндийскими и иларийскими божествами встречается Яр и Яровид, сравниваемый с Аресом. У далматов и до сих пор воспевают Яра; можно думать, что Эрот близок к Ярилу по созвучию. Мало того, Яр вошел в собственные имена, что замечаем в русских именах, например: Ярослав, Яромир, Ярополк и пр. Кроме того, во многих местах Северо-Восточной России встречается празднование Яриле, которое закрепилось также и в названии некоторых урочищ. Такие названия, как Яриловичи, есть в Тихвинском и в Валдайском уездах. В Черниговской и Костромской губерниях, близ Чухломы, есть Ярилово поле, под Ки-нешмой — Ярилова роща, где даже бывает гульбище под Ярило-ву неделю. В Оренбургской губернии, в Дорогобужском уезде, есть Ярилово. Наконец, наш яровой посев, яровое — не связаны ли с этим названием?

Костромской Ярило. В Костроме долгое время существовало обыкновение во Всесвятское заговенье хоронить Ярилу. Похороны эти были до глупости безобразны. Так, какой-нибудь бедняк, нищий брал на себя поручение хоронить куклу мужчины, с чрезвычайно развитыми гениталиями, положенную в гробик, а пьяные и трезвые суеверные женщины провожали этот гробик и нелицемерно плакали.

Ярилин праздник. Близ Галича есть поклонная гора; она находится близ села Туровского. Там, как говорят, поклонялись Ме-рянскому идолу Яриле, да позднее, в Неделю Всех Святых, галичане собирались праздновать и гулять.

В начале XIX столетия там поступали так: подпаивали мужич ка и шутили с ним как хотели, требуя от него изображать собой Ярила.

Погребение Ярилы. Такое смешное событие торжествовалось еще в XVIII веке в Калязинском уезде, по дороге к Троице, в местности Мерли, или Нерли, под старой сосной.

Погребение Ярилы. Такое смешное событие торжествовалось еще в XVIII веке в Калязинском уезде, по дороге к Троице, в местности Мерли, или Нерли, под старой сосной.В Чистопольском уезде, в г. Савине, целую ночь пели и плясали в честь Ярилы. В Воронеже до 1763 г. ежегодно праздник отмечался перед заговеньем Петрова поста, до вторника второго поста. В эти дни на бывшую площадь в город, за старыми Московскими воротами, стекались горожане и местные жители на ярмарку. К этим дням в домах делались приготовления как к великому празднеству. На месте, отведенном для развлечений, появлялся человек, избранный обществом. Его украшали цветами, лентами, обвешивали колокольчиками, на голову ему надевали колпак, тоже раскрашенный и украшенный лентами. При этом такого человека румянили, белили, а в руки давали позвонки (погремушки). На голову надевали высокий колпак, иногда из бумаги, украшали его лентами, В этом наряде под именем Ярилы он ходил по городу, сопровождаемый молодежью.

Это празднество сопровождалось играми и плясками, лакомством и пьянством, особенно кулачным боем.

петровки

Петровки на старинном языке — Петрово говейно. Вообще Петров пост издревле имел большое значение, как в отношении хозяйственном, так и в других случаях.

В Петровки в деревнях начинается кипучая деятельность, связанная с внесением навоза в почву.

В народной пословице о времени Петрова поста говорится: «С Петрова дня — красное лето, зелен покос, зарница хлеб за-рит». С Петрова дня наступают «Петровские жары». С этой поры начинают колоть баранов, или, как говорят крестьяне: «С Петрова дня барашкам лоб». Сознавая значение этого времени, в народе говорят: «До Петрова дня — женское лето», с которого требуется вмешательство женщины во все дела: и в поле, и в избе.

Петров день имел большое значение и как день торговли, так как в это время всегда проходили Петровские торги, то есть ярмарки, которые существуют и до сих пор во многих местах России. В юридическом отношении Петров день бывал сроком суда, днем взимания пошлин, а также сроком платежа оброков и податей. Долгое время Петров день служил днем уплаты податей у крестьян.

Гулянье на Наливках. В «Стоглаве» упоминается, что в Москве в понедельник Петрова поста ходили на Наливки, на бесовские потехи. В одной летописи сказано, что «о прачнице св. Верховных Апостолов Петра и Павла своей сетию . диавол запинает через колыски и качели; на них же бо колы-щушеся и приключается внезапу упустити на землю, убива-тися и зле без покаяния душу свою испущати» {Подробная 4-109 Забылин летопись от начала России до Полтавской баталии, ч. I, СПб., 1798).

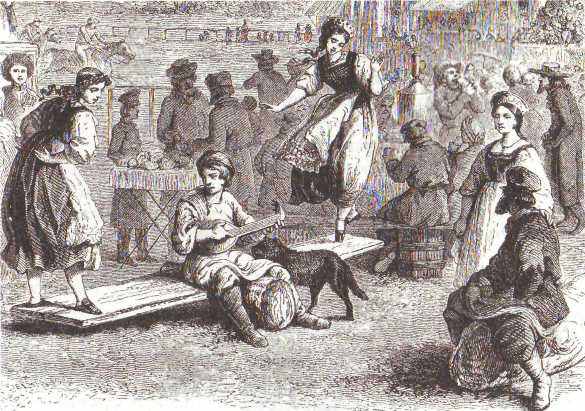

Б. М. Кустодиев. На ярмарке. 1910 г.

Народная жертва. На границе Вельского и Тотемского округов, близ верховья реки Ваги, в приходе Кочеварской волости существует предание, что будто в этот праздник каждый год выбегал олень из лесу; народ, принимая оленя за дар Божий, закалывал его и, разняв на части, приготовлял себе обед.

Это продолжалось, как говорит предание, несколько лет, но когда появление оленя прекратилось, то поселяне стали вместо оленя готовить себе обед, убивая для этой цели быка.

Эта традиция бывает в первое воскресенье после Петрова дня. Перед обедней, убив быка, купленного на счет всей волости, в складчину, режут его на части и варят в больших котлах. После обедни и молебна священник со всеми богомольцами вкушает этих яств.

Проводы весны. В Саратовской губернии накануне Петрова дня провожают весну. Мужчины и женщины наряжаются шутами и привязывают несколько телег одну к другой гусем, катаются на них из конца в конец селения и заканчивают праздник хороводами. В Симбирской и Пензенской губерниях это бывает в заговенье Петровского поста.

Кроме того, носят по селению «весну», то есть наряженную куклу из соломы, причем поют песни и затем бросают ее в реку.

Ночные гулянки. В Тверской губернии, с первого воскресенья после дня св. Петра и Павла, начинаются ночные гульбища, называемые Петровками, которые продолжаются до первого Спаса. В Кашине в Петров день бывает гулянье у Клобукова монастыря, близ Петропавловской церкви, при роднике, из которого умываются для здоровья. Про этот родник есть предание, что будто бы в глубокую старину тут стоял истукан Купала. Там же бывает в Петровки род ночного маскарада, во время которого молодые парни завязывают свои лица платками, чтобы их не узнали девушки, которые тоже гуляют с полуоткрытым лицом. Нередко во время этих маскарадов происходят рукопашные бои и драки, вследствие разных интимных историй, оскорблений и проч.

Карауление солнца. Облупа. В Туле, в Петров день, гулянье называется Облупой (Песни русского народа, ч. 2. 1838). Тульские поселяне еще с вечера отправляются в поле караулить солнце, убежденные тем, что солнце в это время играет, так же, как и в Светлое Воскресенье. Это убеждение разделяют и в Ярославской губернии.

До восхода солнца поселянки собираются на возвышенное место и проводят всю ночь в песнях и играх. С первым появлением солнца приступают к наблюдению. Когда почудится, что солнце играет, поселянки выражают радость громким криком и потом возвращаются домой с полной уверенностью, что видели играющее солнышко. Если покажутся первые лучи небесного света, запевало начинает, а другие подхватывают песню:

Ой Ладо! ой Ладо! на кургане

Соловей гнездо завивает,

А иволга развивает.

Хоть ты вей, не вей, соловей!

Не быть твоему гнезду совитому,

Не быть твоим детям вывожатым,

'Не летать им по дубраве,

Не клевать им яровой пшеницы!

Ой Ладо! ой Ладо!

Камнепочипюние. В Одоевском уезде Тульской губернии находятся два камня: Баш и Башиха, или Баши, которых чествуют жители около Петрова дня. Баш и Башиха находятся в селе Башеве и верстах в 25-ти от Одоева, а саженях в 50-ти от церкви, близ дороги на пахотном поле. Место, где находятся эти камни, имеет довольно значительную возвышенность. Фигура этих камней обыкновенная, неправильно-квадратная и небольших размеров. Тамошние жители утверждают, что Баш и Башиха были люди, мужчина и женщина. По мнению одних, муж и жена, а по представлениям других,— кум и кума или бог и божиха. Также почитают Баша за татарского сановника, который с женой крестился, благочестиво умер и погребен на этом месте. И тогда два камня с востока приплыли Окой и Упой и сами пришли лечь на могиле Вашей. («Баш» и «Башиха» — слова монгольские и означают голову, начало. Это в то же время и слова, означающие

начальника.)

О начале превращения их известно только то, что они во время войны повздорили между собой, и Башиха за непокорность своему Башу получила удар сапогом. От этого удара, говорят, видна была долгое время ступня, а прежде и гвозди каблука.

Есть также на Башихе рубцы, о происхождении которых думают по-разному. То говорят, что Баш рубил Башиху шашкой, а по другим сказаниям, что будто бы какой-то помещик из любопытства рубил их топором. Следствием такой попытки было, сказывают, бесплодие того поля, на котором стоят эти памятники, ослепление помещика и смерть его после продолжительной болезни. Рассказывают, что от ударов этого помещика на камне появились красные пятна.

Народ убежден, что в Башах, кроме мстительности за обиду, была и чудодейственная и благодетельная сила. Те, которые к ним приходят за помощью, получают ее в летнее время, около ' Петрова дня. Народ стекается в село толпами. Сперва служат молебен Божией Матери — Умилений, а потом ходят кланяться камням, как могилам усопших родственников.

После этого обряда у камней Вашей оставляют вещи, деньги, волну (шерсть), холст и прочее, что потом собирает ктитор (церковный староста) и передает как жертвование в церковь.

Рассказывали, что будто бы Ваши в сновидениях многим открывают повеление искать их помощи. Так, когда в одном доме вымерли все овцы, то хозяйке было открыто повеление поклониться означенным камням, взять из-под них земли, и овцы перестанут умирать. Когда повеление было исполнено, овечий мор прекратился.

Где брали землю, там образовывалась большая яма. Земля эта, по народному убеждению, полезна для размножения скота и от порчи. Осколки от Вашей почитаются лекарством от зубной боли.

Рассказывают про одного крестьянина, который, будучи пьяным, надругался над Башами, за что был наказан отнятием рук и ног и не прежде получил исцеление, как раскланявшись с Башами.

Всего вернее предположить, что камни эти — остаток татарского времени, и, скорее всего, напоминают они памятники, смысл которых утрачен.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПРОСТЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДНИ

Земледельческие праздники составляют пору отдыха после обременительного труда. Все эти праздники вообще были общими у всех народов и основаны на их верованиях и нравах. У евреев эти праздники считались священными, как, например, праздник Жит первородных и седмиц. В этот день приносились в числе жертв два хлебца из новых жит и сноп соломы как знаки начала жатвы. У египтян, греков и римлян с земледельческими работами соединены были некоторые священные обряды, так как эти народы искусство земледелия считали делом божественным, высоким по значению для человеческой жизни. Долгое время китайские богачи поощряли земледелие личным трудом, давая тем знать своим подданным, что труд земледельческий заслуживает внимания великих и сильных мира сего.

У римского народа было до двенадцати земледельческих богов. Между славянскими племенами искусство земледелия появилось еще в древности. У Балтийских славян главным праздником был Святовидов, который совершался у них после жатвы. Этому божеству приносился в жертву пряник, и по количеству меда в роге у кумира судили о сборе жатвы, урожае или о неурожае.

Подобно римской Церере, греческой Деметре, у славянору-сов представительницей земледелия была Мать-Земля, и к ней принадлежит Даждь-бог, милостивец, которого мы находим в числе богов князя Владимира, а также Волоса, которому долгое время в Южной России старухи завивают бородку.

Но с того времени как христианство закрепилось в Русской земле, покровителями земледельческих занятий очутились уже не народные божества язычества, а святые православной церкви.

Вот перечень замечательных дней:

Аксинья (Ксения) — полузимница, 24 января. День, с которого считают начало второй половины зимы.

Василий — капельник, 28 февраля. Начало первых оттепелей.

Авдотья (Евдокия) — плющиха, 1 марта. Названа так потому, что с этого времени плющится или оседает снег.

Дарья (Дария) — г... прорубница, или з... проруби, 19 марта. На реках, прудах, около прорубей вытаивает в это время скопившийся в продолжение зимы помет животных.

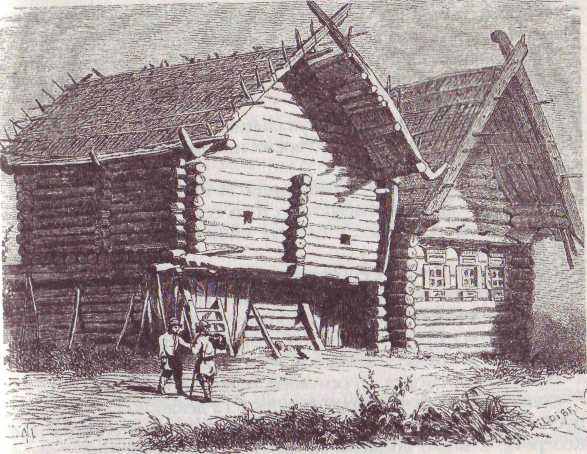

Креоьянский дом и сарай на

Иродион — ледолом, 8 апреля. На значительных реках трескается и начинает проходить лед

Креоьянский дом и сарай на Севере. Гравюра XIXв

Егор (Георгий) — скотопас, водопас. Егорий с гвоздем — 23 апреля. Выгоняют скот на паству. Тогда же вскрываются реки.

Степан (Стефан) — ранопашец, 26 апреля. Начало самой ранней вспашки полей под посев яровых хлебов.

Еремий (Иеремия) — запрягальник, 1 мая. День, с которого чаще всего начинается вспашка и засев полей яровым хлебом.

Орина (Ирина) — рассадница, 5 мая. Время посева капусты: хозяйки начинают поливать рассаду.

Никола (Николай) — травной, вешний, весенний, 9 мая. В это время чаще всего появляется первая зелень на лугах, посев яровых в полном разгаре.

Лукерья (Гликерия) — комарница, 13 мая. Обозначает время появления комаров.

Сидор (Исидор) — сивирян, северный, 14 мая. Около половины мая начинают дуть холодные северные ветры, продолжающиеся недели две.

Олена (Елена) — леносевка, ленница, 21 мая. Начинают сеять

лен.

Федосия (Феодосия) — колосеница, 29 мая. Около этого дня начинает идти в колос озимый хлеб.

Еремей (Ермий) — распрягальник, 31 мая. Конец посева яровых хлебов. Выпряжка волов и лошадей из рабочих хомутов и ярма. Если некоторые и продолжаются, то у самых нерадивых хозяев.

Акулина (Акилина) — задери-хвосты, сдерихвостка, 13 июня. Около этого дня появляется много мошек, комаров, оводов, пауков и других насекомых, беспокоящих лошадей и скот, от чего он бегает по пастбищу и часто даже прибегает домой, отхлестываясь хвостом.

Аграфена (Агриппина) — купальница, 23 июня. Начало купания в реках, так как вода в это время начинает нагреваться в реках и озерах.

Афимъя (Евфимия) — стожарница, 11 июля. В эту пору на покосах во множестве появляются стоги сена. Собственно же сенокос начинается ранее, с первых чисел июля, с Прокофьева дня (8 июля).

Пуд и Трифон — бессонники, 23 июля. К этому времени созревают ранние посевы озимого и даже ярового хлеба и наступает жатва хлебов. Сенокосная страда еще продолжается, надо успевать во всех работах, и потому много спать не приходится. Авдотья (Евдокия) — малинуха, 4 августа. Начало сбора малины. Никита — репорез, 15 сентября. Начало сбора репы. Спиридон — солнцеворот, поворот 12 декабря, так как солнцестояние считаегся с 10 декабря, когда Солнце вступает в знак Козерога. С этого времени начинают прибывать дни; с этого времени солнце — на лето, зима — на морозы.

Как в первые века мира, пастухи и земледельцы оканчивали свои работы, связывая их с распусканием деревьев или падени- , ем листьев, так и у нашего народа есть в природе свой календарь, по которому он сверяет свои труды, игры и пиршества, иногда приходящиеся и на дни церковных праздников.

У всех народов август, славянский серпень, или зарев, был посвящен богине жатвы. Еще и поныне на Сицилии в праздник этого месяца увенчивают колосьями образ Богоматери, В Англии первый день августа (первый Спас) называется Штта — словом, составленным из двух древнесаксонских слов, которые означают «жатва пирогов», так как в этот день приносили в храм

пироги из нового хлеба.

В Южной Исландии и Норвегии 24 августа по окончании сенокосов поселяне, заколов теленка или барашка, устраивают работникам пирушку с песнями и плясками, которая продолжается всю ночь.

В Германии, Испании и во Франции конец жатвы также сопровождается пиршеством, играми и другими потехами.

Такая же традиция существует и у нас в России, когда в августе празднуются Госпожинки (от поста в честь Успения Господня Богородицы 15 августа), Оспожинки, или Спожинки (от слова «спожать, спожинать»). В Торжке этот день называется Спожи-ницей, в летописях — Госпожин день.

По свидетельству Валсамона, писателя XII столетия, в Греции приносили к патриарху на благословение плоды 6 августа, а в странах более северных — 15 августа.

В Белоруссии, в праздник Успения Божией Матери, известный под названием «Большая Пречистая», и во многих Великороссийских губерниях приносят, как говорит профессор Снегирев, хлеб из нового жита или колосья, а где и соты, а в Малороссии — и мясо. Ныне же повсюду медовое разговенье считается 1 августа, плодовое — 6 августа.

В Костромской губернии, в Нерехотском уезде при посеве и начале жатвы крестьяне, входя на полосу, молятся на три стороны, исключая северную, откуда нет солнца, а только дуют холодные ветры.

Когда же будут сжаты яровой хлеб и рожь, то оставляют небольшой клок несжатого хлеба — «волотка на бородку». Тут, может быть, имеется в виду волотка, волоть волокно. Может, поговорка эта происходит со времен незапамятных и принадлежит язычеству, когда почитали Велеса и поклонялись ему как богу, присматривающему за скотом.

При окончании жатвы на своей полосе последней горстью сжатой соломой старший в семействе, отобрав все серпы у своей семьи, обвертывает их и, принеся домой, кладет в передний угол. Все при этом молятся

Свадебное причитание, голосование. Есть поверье, что невесте будто бы необходимо на девичнике и перед свадьбой плакать: «Не плачешь за столом, будешь плакать за столбом».

В некоторых местностях существовали причитания, или голосования. Так, в Верховожском посаде невеста, накрытая фатою, садится среди подруг-девиц на возвышенное место с искусной причитальщицей и начинает причитать, то есть говорить напевным голосом привет отцу и матери, братьям, сестрам и всем родственникам. Этим она как бы прощается со своим домом, и если ее выдают на чужбину, то и с подругами.

Свадьба с трубами. На свадьбах русских царей и важных бояр кроме песен играли в трубы зурны, как это известно из описания свадеб в XVII веке. Подобные свадьбы так и назывались — свадьбы с трубами. Царь Алексей Михайлович во время бракосочетания с Натальей Кирилловной велел вместо труб и органов петь своим государевым певчим, дьякам и всем станицам большие стихи. Песни и главные обряды свадьбы оканчивались совершением церковного обряда.

Деревенские обычаи («Русские простонародные праздники», 1839, вып. IV). Из всех лиц, участвовавших в свадьбе, самым деятельным лицом по возложенной на него обязанности являлся дружка. Он распоряжается всем, что только случается на свадьбе. Каждая местность имеет свои особенности, и дружке (шаферу) эти обычаи должны быть известны. Он должен быть и песенник, и весельчак, и плясун, вообще ловок, смышлен, а также и недурен собой.

Вот как проходил свадебный обряд, записанный в селе Бур-щеве на Волге в Нерехотскрм уезде Костромской губернии.

Когда все готово, дружка едет ко всем родным и знакомым с той и другой стороны и от имени жениха и невесты зовет всех в гости, приветствуя при этом обычным рифмованным наговором:

Бью челом бачка.. (имя, отчество). Бью челом мачка... (имя, отчество). К новобрачному князю, К молодой княгине,— Хлеба кушати.

Когда дружка объедет всех и приготовит весь поезд жениха, то сначала обращается к отцу и матери, говоря:

Еста! сватушка коренной и сваханька коренная, Вы сродников созывали, Хоробрый поезд собирали, Новобрачного князя снаряжали,