Фото В. Чепиги Пик Коммунизма с севера

| Вид материала | Документы |

СодержаниеЛедник тимашева Гималаи — |

- Рассказы альпинистов о восхождениях на пик Ленина, 2278.89kb.

- -, 496.63kb.

- Реферат по курсу свч по теме: «Цифровые фото- и видеокамеры», 224.6kb.

- Российская благотворительность в зеркале сми, 2292.9kb.

- План реферата: Ситуация, сложившаяся в России, явившаяся предпосылкой для создания, 422.55kb.

- План Введение большевистская партия после октября 1917г. Реализация политики "военного, 188.36kb.

- «военного коммунизма», 55.38kb.

- Призрак бродит по Европе призрак коммунизма, 481.56kb.

- Тема: «Состояние и перспективы культуры народов Севера в процессе производственного, 149.1kb.

- Аов 30 Под фото, 120.6kb.

В. Преображенский

ЛЕДНИК ТИМАШЕВА

Скромный обелиск на альпинистском кладбище в Домбае. Букетики крокусов у основания... 28 июля 1951 г. при восхождении на одну из вершин погиб аспирант Института географии Академии наук СССР мастер спорта Евгений Валентинович Тимашев.

Е.В. Тимашев родился 23 февраля 1909 г. в Москве. Он рано потерял родителей и до 17 лет воспитывался в детском доме. В 1929 г. впервые попадает в горы и становится страстным альпинистом. Участие в исследовательских экспедициях (Таджико-Памирской, Среднеазиатского геологического управления) определило его научные интересы: в 1934 г. он переходит со второго курса Химико-технологического института на географический факультет Московского университета. Окончив его, получает направление старшим преподавателем в Орловский пединститут.

В годы Великой Отечественной войны Е.В. Тимашев — солдат-автоматчик одной из гвардейских танковых армий. Пост солдата он выбрал по убеждению. «Меня воспитала страна, и я обязан служить ей на самом трудном — солдатском — посту». И служил он Родине с достоинством и честью. За образцовое выполнение заданий командования Е.В. Тимашев награждается боевым орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Помните: «Кто не растеряется в снежных горах, тот не струсит в бою»?

1946 г. Е.В. Тимашев поступает в аспирантуру Института географии АН СССР. Тема — современное оледенение восточной части хребта Петра Первого. За годы аспирантуры написано несколько статей (опубликованных, в частности, и в «Побежденных вершинах»), рассмотрены особенности рельефа и оледенения малоизученных, труднодоступных районов. Эти работы отличались оригинальностью подхода и внесли много нового в географию. В июне 1951 г. представлена диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук.

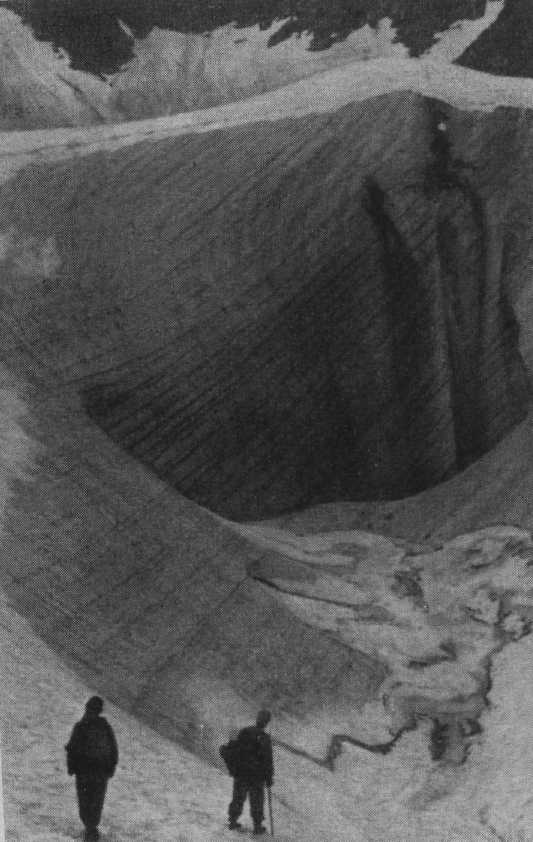

Ледник Е. Тимашева

Фото И. Тимашева

Е.В. Тимашев был одним из активных советских альпинистов, участником многих первовосхождений на вершины Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Особо следует отметить участие в восхождениях на пик Мраморной стены (6146 м, 5А), на пик 30-летия Советского государства (6440 м, 5А), во время которых он непрерывно вел географические наблюдения.

Евгений Валентинович был одним из пионеров и пропагандистов применения малоформатных фотокамер для географических исследований. В фотоработах он стремился показать большие возможности фотографии как весьма содержательного научного документа, ее эстетическую насыщенность, поэтичность.

Пытливый исследователь, скромный, надежный в сложнейших путешествиях товарищ — этот образ остался в памяти знавших его.

В 1958 г. в Становом нагорье, одном из самых континентальных районов севера Азии, по аэроснимкам распознаются 30 ледников. В этом же году северо-читинский физико-географический отряд Института географии АН СССР проводит обследование этого, казалось, парадоксального ледникового района (высоты, по данным тех лет, до 3000 м, осадков 300-400 мм). При обследовании ледника № 16 2 августа 1958 г. ему присваивается имя Евгения Тимашева. Перед конечной мореной сооружается тур, в который закладывается записка с биографией Е. Тимашева и подписями исследователей.

Ледник Евгения Тимашева расположен в короткой левой боковой долинке в истоках реки Ледниковой. Окружающие вершины поднимаются до 2800—2850 м. Длина ледника — около 1,6 км, площадь — 0,7 кв. км. Высота фирновой линии — 2257 м. Ледник относится к категории каровых.

Крутые, почти отвесные стены цирка поднимаются на 300-400 м над уплощенной частью фирнового бассейна. Гребни сильно разрушены и увенчаны множеством кигиляхов — зубцов высотой в несколько метров. Плоская часть фирнового бассейна покрыта мелкозернистым, сла-бофирнизированным снегом. Язык ледника морфологически выражен хорошо. Характерна его сложность: в плане он распадается на три части. Распад связан, вероятно, с ослаблением бокового давления при выходе языка на «узкости» кара. Не менее сложен и продольный профиль, что, возможно, связано, как это нередко бывает, с неровностями коренного ложа ледника. Любопытна продольная трещина в месте перегиба продольного профиля. Глубина ее — 40-50 м. В стенке ее обнажаются несколько десятков слоев льда, местами смятых в складки.

Лоб ледника имеет крутизну около 22°. Конечная морена имеет ширину по верху 15-20 м, ложится она на «курчавые» скалы.

Ледник Е. Тимашева довольно типичен для Кодарского ледникового района — одного из наиболее континентальных ледниковых районов севера Азии.

П. Ротохаев

ГИМАЛАИ —

ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ МИРА

Альпинистско-географический обзор

Отделяя Декан и Индо-Гангскую низменность от сурового Тибетского нагорья широкой дугой, изогнутой к югу, простирается в широтном направлении высочайшая в мире горная система Гималаи. По длине она не превышает Тянь-Шань и почти в 4 раза меньше Анд Южной Америки, но по высоте не имеет себе равных.

Название «Гималаи» в переводе с санскрита означает «обитель снегов». Действительно, по размерам снежных и фирновых площадей высокогорного рельефа, по мощности снежного покрова хребтов Гималаи представляют собой настоящее царство снегов, ослепительно блестящих под яркими лучами солнца.

Горная система Гималаев известна с давних времен. Древнегреческие географы именовали их грандиозные хребты Хемодусом. Греки времен военных походов Александра Македонского, водившего свои войска в Индию, называли их Индийским Кавказом.

Гималаи оказывают большое влияние на климат этих территорий: не пропуская холодные и сухие ветры с Тибетского нагорья, они защищают плодородные долины севера Индии, а преграждая путь на север влажным южным ветрам, обеспечивают почти стопроцентное выпадение влаги в предгорьях и на северных склонах Гималаев. Эта влага возвращается в океан полноводными реками Индии — Индом, Гангом и Брахмапутрой. Гималаи не пропускают теплые влажные ветры на Тибетское нагорье, поэтому в большей части Тибета климат сухой и холодный.

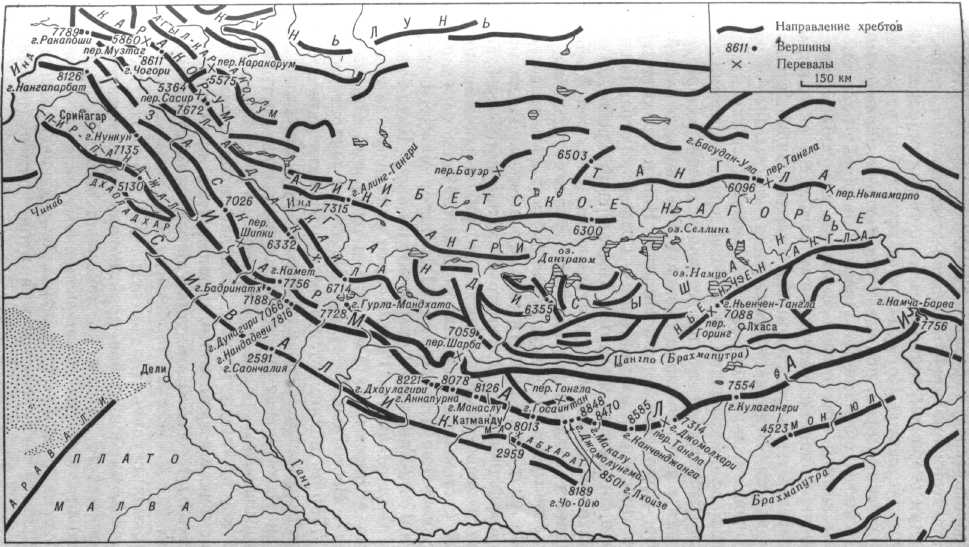

Орографическая схема Гималаев

Мощь Гималайских хребтов исключительно велика. На всем своем протяжении они имеют среднюю высоту около 6000 м. Далеко еще не все районы Гималаев достаточно исследованы в географическом отношении, что объясняется трудностью путешествий в лабиринте их высоких хребтов.

Геологическое строение Гималаев весьма сложное. Схематически оно представляется центральным кристаллическим стержнем, покрытым осадочными породами различных возрастов. Породы эти образовались на дне доисторических морей, покрывавших когда-то значительные пространства современной Азии. В позднейшие времена пласты земной коры были смяты в огромные складки силой перемещения материковых глыб. Эти складки, часто перекрытые и разорванные, образуют мощные системы надвигов. В таких образованиях пласты более раннего происхождения нередко оказываются лежащими на пластах, сформировавшихся в более позднее время.

Главный хребет не представляет собой водораздела бассейна рек Индийского океана и внутреннего бассейна Тибета. Крупнейшие реки Индии — Инд и Брахмапутра, так же как и ряд их притоков — Сатледж, Гогра, Гандак и Арун, прорезают Главный Гималайский хребет. В результате геологической деятельности этих рек хребты Гималаев оказались разрезанными узкими ущельями на отдельные куски. Поэтому горная система Гималаев представляется в виде ряда гигантских звеньев. Такое природное расчленение Главного Гималайского хребта и является основой альпинистского районирования этой горной системы. Между Индом и Сатледжем ее участок носит, название Кашмирских Гималаев; между Сатледжем и Кали-Гандак — Гарвальских; между Кали-Гандак и Арун — Непальских Гималаев; от реки Арун до границ Бутана — Сиккимских Гималаев и от границ Бутана на восток — Восточных Гималаев. На самом востоке до высоты 7755 м поднимается вершина Намхва-Барва, служащая восточным «пограничным» столбом Гималаев, так же как Нангапарбат является их западным «пограничным» столбом.

На юг, в сторону Индии, Гималаи понижаются двумя громадными ступенями, приподнятые края которых представляют собой внушительные самостоятельные хребты.

Нижняя ступень (до высоты 1000 м) — это полоса предгорий, вздыбившийся край которых носит название Сиваликских гор. Эти горы не представляют собой единого хребта, а состоят из параллельных складок, превращенных на отдельных участках вследствие эрозионной деятельности рек и потоков в цепи холмов (особенно в междуречье Ганга и Биаса). Хребты, составляющие Сиваликские горы, — Дундва, Чоуриагати и возвышенности Потварское плато, Кала-Читта, Маргала имеют среднюю высоту 600 м, только Чоуриагати достигает в среднем высоты 900 м.

Вторая ступень Гималаев располагается на высоте 3500-4000 м. Она несколько приподнята к краю и представляет собой обширное нагорье шириной 80-100 км. Некоторые вершины окраинного хребта достигают высоты 6500 м, а долины, лежащие между этим хребтом и Главным Гималайским, располагаются на высоте 1350-1650 м.

В Кашмирских Гималаях приподнятый край этой ступени между реками Инд и Ченаб носит название Пир-Панджал. Он достигает средней высоты около 4000 м, а в наивысших точках, расположенных в верховьях реки Кишенганга, превышает 5000 м (вершина Харамуш — 5142 м).

Район хребта Пир-Панджал интересен обилием озер. Через этот хребет ведут пути в долину Сринагара — из Джамму через перевал Баниал, а из Джелама через перевал Пир-Панджал и Барамульское ущелье. Между Пир-Панджалом и Главным Гималайским хребтом расположена красивая Сринагарская, или Кашмирская, долина. Она лежит на высоте 1600 м с небольшим наклоном на северо-запад, являясь дном бывшего когда-то здесь гигантского озера, площадь которого составляла более 12 тыс. кв. км. В настоящее время в низких частях долины остались небольшие (до 90 кв. км) озера — Вулар, Дал, Анчар и др.

От реки Ченаб до Сатледжа край этой ступени (окраинный хребет) носит название Дауладар (белые горы) и поднимается до высоты 3000 м. В Гарвальских Гималаях продолжение этого хребта носит название Малые Гималаи; та же его часть, которая расположена между Гангом и Сатледжем, носит местное название Нагтибба. Малые Гималаи, повышаясь к востоку, подходят к гигантскому массиву Дхаулагири (8178 м), который и связывает их с Главным Гималайским хребтом. Расчлененный же окраинный хребет (край ступени) примыкает к этому массиву с юга и тянется до реки Арун в виде невысокого (до 2000 м) хребта Махабарат. Между ним и Главным хребтом расположена долина Катманду.

Далее, за рекой Арун, вторая и первая горные ступени соединяются. Обходя глубоко вдающуюся в горы широкую долину реки Тиста, они подходят к Главному хребту, который здесь круто обрывается к Бенгальской низменности, где сливаются две величайшие реки Индии — Ганг и Брахмапутра. Но и здесь, несмотря на крутизну склонов, сохраняется прежняя ступенчатость в виде двух-трех почти сливающихся хребтов, резко понижающихся к югу. Эти хребты носят общее название Дуары (двери к горам) и тянутся параллельно Главному хребту до ущелья Брахмапутры. Дуары характерны наличием висячих долин, нередко располагающихся на сотни метров выше основных рек.

Третья ступень называется иногда центральной осью вследствие своего положения и большей относительной высоты. Она сильно расчленена, образуя цепь хребтов, носящих общее название Большого, или Главного, Гималайского хребта. Перевалы, ведущие через хребет, находятся на высоте, превышающей 4800 м.

Наибольшей ширины эта ступень достигает между Индом и Сетледжем (70-90 км). Здесь третья ступень расчленена на два основных хребта — Западные Гималаи и Северный хребет. Главная вершина Западных Гималаев — Нангапарбат. Кроме нее здесь круто возвышаются вершины Сер (Нана) — 7135 м и Мер (Кана) — 7100 м. Из перевалов наиболее важные — Зоджа — 3450 м, Бурзил — 4200 м и Мацено — 5360 м. В северном хребте наивысшая — Камег (7755 м).

К северу от Северного хребта располагается долина верховьев Инда. Между Гималаями и соседней горной системой Каракорум находится так называемый Малый Тибет. Здесь расположена область Балтистан.

На восток от прорыва Сатледжа третья ступень Гималаев мужается и простирается в виде единого хребта (собственно Большой Гималайский хребет). Его наиболее высокая часть находится на участке между реками Сатледж и Арун. Здесь большинство гималайских восьмитысячников: Дхаулагири, Аннапурна, Манаслу, Шиша-Пангма, Чо-Ойю, Джомолунгма, Лхотзе, Макалу.

На восток от реки Арун Главный хребет на некотором протяжении остается таким же высоким и достигает в массиве Канченджанги 8579 м. Затем Главный хребет заметно понижается и заканчивается новым повышением в вершине Намхва-Барва.

На север, в сторону Тибетского нагорья, Главный хребет спускается одной мощной ступенью в виде слаборасчлененного хребта Ладак, простирающегося вдоль всего Главного хребта от нижнего течения реки Шийок (на северо-западе) до крутой излучины Брахмапутры (на востоке). Хребет Ладак прорезают две реки (Инд и Сатледж) бассейна Индийского океана. Водоразделом для бессточного Тибетского бассейна служит хребет Кайлас, расположенный севернее Ладака. Он простирается от Гильгита до верховьев Иравади и соединяется массивом Харамуш (7885 м) на северо-западе с горной системой Каракорум.

В то время как Гималаи на юг обрываются тремя ступенями и на сравнительно коротком расстоянии снижаются почти на 8000 м, тибетские склоны снижаются одной ступенью лишь на 3000 м, и с севера, из долины Цзанг-по, Гималаи не производят такого величественного впечатления, как с юга. Их северные склоны более пологи и почти лишены растительности. Они опускаются к высокогорной полупустынной долине Брахмапутры (в Тибете ее называют Цзанг-по). Южные же склоны в отличие от тибетских почти до самой снеговой линии, располагающейся здесь на высоте около 5000 м, покрыты растительностью. Южные склоны не имеют столь резких очертаний, как тибетские, но в то же время сильно изрезаны глубокими речными ущельями, по которым стекают бурные горные реки.

Оледенение Гималаев весьма значительно, но еще недостаточно изучено. Ледники здесь дендритового (древовидного) или туркестанского типов. Их поверхность, как правило, не покрыта снегом или фирном. Крупнейшие из них: Зему (район Канченджанги) — 26 км, Ганготри (в верховьях Ганга) — 26 км, Дурунг-Друнг (Западные Гималаи) — 24 км, Ронгбук (район Джомолунгмы) — 19 км, Ракиот (район Нангапарбат) — 15 км и др.

Большое влияние на природу южных склонов Гималаев оказывают муссоны. Летние муссоны обычно дуют здесь в течение июня — ноября. Их возникновение связано с движением влажных воздушных масс Индийского океана. Время наступления таких муссонов изменчиво: оно может наступить на месяц-полтора раньше или позднее среднего срока — начала июня. Обычно эти муссоны приносят – в высокогорье непогоду. Зимний муссон дует с января по март. Он довольно сухой и холодный и, как правило, не приносит плохой погоды.

Климатические особенности определяют растительный и животный мир Гималаев. На южных склонах насчитывается свыше 21 тысячи видов растений, из которых около 17 тысяч цветковых. Располагается растительность неравномерно, гораздо богаче к востоку. Но это зависит также и от высоты расположения склонов и их экспозиции по отношению к странам света.

На северных, тибетских, склонах растительность весьма бедна. Лесов здесь нет. Только вдоль некоторых рек иногда встречается редкая древовидная растительность. Кустарники имеют широкое распространение, но они низкорослы и однообразны. Трав немного. Поэтому северные склоны носят характер однотонной полупустыни.

Животный мир на южных склонах богат и разнообразен: от диких слонов, носорогов, тигров и других экзотических видов — в предгорьях до обезьян, леопардов, медведей, волков, диких баранов, козлов, тибетской антилопы и других — в средней зоне. На тибетских склонах животный мир значительно беднее. Там распространены дикие овцы, в меньшей степени дикие яки, газели, антилопы, волки, зайцы.

Путешествия в Гималаях серьезно затруднены отсутствием дорог. Поэтому все альпинистские восхождения в них требуют много времени на подходы и организацию больших караванов, а следовательно, и больших финансовых затрат. Парадоксом выглядит то обстоятельство, что добраться в далекую Индию в наши дни можно за один-два дня воздушным транспортом, а подойти к объекту восхождения удается за несколько недель. Нужно надеяться, что улучшение дорог и особенно широкое введение вертолетного сообщения позволят сократить такой непроизводительный расход времени. Это весьма облегчит и расширит возможности работы непосредственно в высокогорной зоне для ученых и альпинистов. Тогда научное изучение и альпинистское освоение Гималаев пойдет значительно энергичнее.

Альпинистское освоение Гималаев можно разбить на три периода: 1) от покорения первого семитысячника до первого успешного восхождения на восьмитысячник (1907-1950 гг.); 2) завершение покорения всех основных восьмитысячников (1950-1964 гг.); 3) дальнейшее развитие высотного альпинизма в Гималаях.

В 1907 г. известным английским альпинистом Т. Лонгстаффом была покорена вершина Трисул (7120 м) в Гарвальских Гималаях. Вместе с ним были два опытных альпийских проводника, братья А. и Е. Брохерель, и местный проводник Карбир. Это было первым восхождением на вершину такой высоты, но не первым в Гималаях. Еще в начале второй половины XIX в. сообщалось, что во время геодезических работ в Гималаях английскими топографами совершено 37 восхождений на вершины, превышающие по высоте 6000 м. Сообщалось даже, что один из топографов поднимался на вершину Шилла (7025 м). Однако официально это не было подтверждено.

Были попытки покорения и других высоких вершин в те годы, но все они оказались безуспешными. Единственным побежденным семитысячником, как тогда считалось, в XIX в. оказалась вершина Аконкагуа (Анды), на которую поднялся известный швейцарский проводник М. Цурбригген. Но позднейшими исследованиями было установлено, что высота этой вершины не 7000 м, а 6979 м. Во всяком случае, несмотря на ряд попыток, в XIX в. не зарегистрировано ни одного восхождения на вершины, превышающие по высоте 7000 м.

В тот же период были, хотя и весьма редкие, попытки восхождения даже на восьмитысячники. Так, в 1892 г. экспедиция английских восходителей во главе с М. Конвеем обследовала район Каракорума и даже наметила пути восхождения на Чогори (8611 м). В 1902 г. сюда же прибыла международная экспедиция во главе со швейцарцем О. Эккенштейном. В нее входили англичане, швейцарцы и австрийцы. Им удалось достичь высоты 6000 м по юго-западному гребню Чогори. Обе эти экспедиции обследовали также пути восхождений на вершину Броуд-пика (8047 м). В 1895 г. А. Муммери, известный английский альпинист того времени, возглавлял экспедицию на Нангапарбат (8125 м). Ее участникам удалось достичь высоты 6100 м из ущелья Диамир. Предпринималась экспедиция и на Канченджангу (8583 м) английскими альпинистами во главе с Д. Фрешфилдом. Но и в этом случае ее участникам удалось достичь лишь северо-восточного гребня вершины.

Из этого краткого перечня видно, что, несмотря на ряд попыток, до 1907 г. не было покорено ни одной из вершин, превышающих по высоте 7000 м. Эта задача осталась для XX в.

Может возникнуть закономерный вопрос: почему же первый семитысячник был покорен только через 120 лет после возникновения мирового альпинизма?

Причин было много. Основные из них три:

1. Альпинизм возник в Центральной Европе, вдали от расположения высочайших вершин мира. 2. К концу XIX в. европейские альпинисты осваивали еще пятитысячники (Кавказ) и не имели опыта восхождений на вершины больших высот. 3. Выезд в высочайшие горные районы мира требовал длительной подготовки, сложной организации, значительных средств и времени. К тому же в Гималаи тогдашние английские хозяева Индии не очень охотно разрешали приезд иностранцев.

После восхождения Т. Лонгстаффа на Трисул покорение семитысячников пошло успешнее. За первые 25 лет (до 1932 г.) было совершено 12 восхождений. Покоренными оказались гималайские вершины: Трисул (7120 м), Кабру (7316 м), Паухунри (7127 м), Кун (7077 м), Непал-пик (7145 м), Джонсанг-пик (7459 м), Доданг-Ниима (7150 м), Камет (7755 м), Ракиот-пик (7070 м), а также пик Ленина (7134 м) и пик Коммунизма (7495 м) на Памире и Миньяк-Ганкар (7585 м) в Сычуанских горах. Закономерно к ним отнести и вершины Аконкагуа (6979 м) в Андах и Хан-Тенгри (6995 м) в Центральном Тянь-Шане.

За следующие 18 лет (1932-1950 гг.) было покорено уже 36 вершин выше 7000 м, т.е. темп завоевания их значительно ускорился.

Наряду со штурмом семитысячников в то же время все настойчивее предпринимались попытки восхождений и на восьмитысячники. До 1950 г. было организовано почти 50 экспедиций, имевших целью разведку возможных путей и даже восхождений на высочайшие вершины земли: Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нангапарбат, Гидден-пик, Броуд-пик. Наибольшего успеха добились английские альпинисты на Джомолунгме. В 1924 г. Г. Меллори и А. Ирвин достигли высоты 8620 м, а Е. Нортон — 8565 м. В 1933 г. П. Уин-Харрис и Л. Уэйгер достигли высоты 8565 м. Но все же ни один из этих штурмов не закончился победой над восьмитысячником.

Джомолунгма с севера

Французская экспедиция 1950 г. в Гималаи казалась опытным альпинистам-высотникам недостаточно серьезной: ехать в незнакомый район с двумя целями — восхождение на Дхаулагири, а если это окажется невозможным, то переключаться на второй неизвестный для них восьмитысячник — Аннапурну. Но участники экспедиции упорно шли к своей цели. Прибыв в район восхождения и проведя ряд разведывательных выходов на Дхаулагири (до высоты 5500 м), они действительно отказались от этого объекта и переключились на Аннапурну. При последующих разведках различных направлений восхождения на Аннапурну они нашли реальный путь к вершине. Двое из участников экспедиции (М. Эрцог и Л. Лашеналь) покорили эту вершину и стали первыми победителями восьмитысячника. Но известная «легкость» все же имела место в этой экспедиции. Торопливый выход «двойки», не ожидая, когда отдохнут товарищи (да и им самим следовало бы отдохнуть после напряженных разведок), привел восходителей к серьезным обморожениям. Оставленные в базовом лагере Л. Террэй и Г. Ребюффа вышли навстречу спускающимся покорителям и предотвратили более серьезную катастрофу. Сказалось и отсутствие у членов экспедиции утепленной обуви.

Эта победа французской экспедиции послужила сигналом к организации новых экспедиций и заставила альпинистов многих стран поспешить включиться в борьбу за победу над восьмитысячниками.

В 1952 г. в Гималаи впервые выезжают швейцарцы с целью восхождения на Джомолунгму. Они штурмуют высочайшую вершину земли весной и осенью. В обоих случаях штурм не завершился победой. Англичане, не добившись разрешения у непальского правительства на Джомолунгму, организуют экспедицию на Чо-Ойю, но тоже неудачно.

В 1953 г. в Гималаи выезжают с целью восхождений на восьмитысячники сразу несколько экспедиций: англичане — на Джомолунгму, американцы — на Чогори, японцы — на Манаслу, швейцарцы — на Дхаулагири, объединенная австро-немецкая экспедиция — на Нангапарбат. Две из этих экспедиций добились успеха: англичане (Э. Хиллари и Тенсинг Норгей) покорили Джомолунгму, а австриец Герман Буль один поднялся до вершины Нангапарбат.

Успешны были усилия альпинистов и в 1954 г. Снова две из многих экспедиций добились успеха: итальянцы (А. Компаньоне и Л. Лачеделли) покорили Чогори, а участники небольшой австрийской экспедиции во главе с Г. Тихим стали победителями Чо-Ойю (Г. Тихий, С. Иохлер и Пасанг Дава Лама).

И в 1955 г. снова добились успеха две экспедиции: французские альпинисты стали победителями вершины Макалу, причем на вершину поднялись девять человек. Не отстали от них и участники английской экспедиции. Они покорили главную вершину Канченджанги. На вершину взошли Г. Бенд, Д. Браун, Н. Харди, Т. Стречер.

Стремление к покорению восьмитысячников все нарастало. В 1956 г. побежденными оказались уже три вершины. Швейцарцы успешно взошли на Лхоцзе (Э. Рейсе и Ф. Лусингер), а их товарищи по экспедиции Э. Шмид, Ю. Мармет, А. Рейст и Г. Гунтен повторили восхождение на Джомолунгму с южного седла. Японские альпинисты штурмовали Манаслу уже четвертый раз. И в этом году им сопутствовал успех. На вершину поднялись четверо: Т. Иманиси, К. Като, М. Хигета, а также проводник-шерп Гиальцен Норбу. Третьим побежденным в этом году восьмитысячником оказался каракорумский Гашербрум II. Его достигли австрийские альпинисты Ф. Моравец, С. Ларх и X. Вилленпарт.

Стремление к штурму гигантов продолжало нарастать. В него уже оказались включенными альпинисты Англии, Франции, Швейцарии, Японии, США, Германии (ФРГ), Новой Зеландии, Австрии, Италии, Аргентины, Индии, КНР. Но из 14 таких вершин было побеждено уже десять. Оставалось всего четыре. Возникла острейшая конкуренция.

Австрийские альпинисты в 1957 г. покоряют Броуд-пик (М. Шмук, К. Димбергер, Ф. Винтершталлер и Г. Буль). Теперь восьмитысячников осталось только три.

В 1958 г. наконец добиваются успеха американские альпинисты. Они давно включились в эту борьбу, но не могли преодолеть суровую природу гор. Теперь они компенсировали себя за прошлые неудачи. Участники их экспедиции покорили каракорумскую вершину Гидден-пик (П. Шёнинг и А. Кауфман).

В 1960 г. добиваются большой победы швейцарские альпинисты. Они покоряют сопротивлявшуюся 10 лет напору альпинистов Дхаулагири. На вершину предпринимается мощный штурм с использованием авиации. В результате ее победителями становятся шесть швейцарцев (А. Шельберт, Е. Фурер, П. Диннер, К. Димбергер, М. Ваушер, Н. Вебер) и двое шерпов (Ньима Дорье и Наванг Дорье).

Теперь остался последний и самый маленький восьмитысячник — Шиша-Пангма (8023 м). Последним он остался по ряду причин. Во-первых, все стремившиеся к победе над высочайшими вершинами сначала не замечали его, обходя стороной. Их привлекали более высокие и популярные гиганты. Когда же очередь дошла до этого «малыша», то оказалось, что его «хозяева» сами собираются покорить эту вершину. В 1964 г. китайские альпинисты организовали многолюдную экспедицию (195 человек) для штурма последнего восьмитысячника мира. По сообщениям китайской печати, вершины достигли 10 альпинистов.

Вершина Канченджанги

Итак, в 1964 г., т.е. за 15 лет со дня первого восхождения на вершину такой высоты, все восьмитысячники как Гималаев, так и Каракорума оказались покоренными. За это же время совершен ряд повторных восхождений на отдельные из них.

Более 70 лет ушло на покорение 14 восьмитысячников, считая с экспедиции М. Конвея в Каракорум. Борьба за победу над горными гигантами оказалась напряженной и длительной. Наибольшие усилия в достижении первых побед над восьмитысячниками вложили английские альпинисты. Да и достижения их почетны: они были первыми на двух из трех самых высоких вершин Земли — Джомолунгме и Канченджанге. Остальные первовосхождения распределились между следующими странами: Австрия — 4 (Нангапарбат, Чо-Ойю, Броуд-пик и Гашербрум II), Франция — 2 (Аннапурна и Макалу), Швейцария — 2 (Лхоцзе и Дхаулагири), Италия — 1 (Чогори), США — 1 (Гидден-пик) и КНР — 1 (Шиша-Пангма), Япония — 1 (Манаслу). К достижениям Австрии следует добавить и первовосхождение на Лхоцзе-Шар (8400 м), совершенное в 1970 г.

В то же время нельзя забывать, что много усилий в этой борьбе натрачено альпинистами таких стран, как Аргентина, Новая Зеландия и особенно Индия. Верно, индийским альпинистам не удалось покорить первыми ни одного восьмитысячника. Но при этом следует вспомнить ряд серьезных обстоятельств, связанных с развитием альпинизма в этой стране. До 50-х годов XX в. альпинизма в Индии не было. Ее представители — знаменитые шерпы привлекались во многие экспедиции на правах «высотных носильщиков», превращавшихся с течением времени в равноправных, а подчас даже ведущих участников штурма. Для подтверждения этого достаточно привести примеры: Тенсинга Норгей на Джомолунгме, Пасанга Дава Лама на Чо-Ойю, Гиальцена на Макалу и др. Из таких шерпов в число первых покорителей восьмитысячников вошло шесть человек, поднимавшихся в составе первовосходителей на вершины Джомолунгма, Чо-Ойю, Макалу, Манаслу, Дхаулагири. Успех многих экспедиций зависел от участия шерпов. Еще более почетным является то, что индийский альпинизм, не насчитывающий и десяти лет с начала своего развития, ужо добился таких побед, как повторные восхождения на Джомолунгму и Чо-Ойю.

К успеху покорителей высочайших вершин Земли следует отнести также большое число восхождений на вершины выше 7000 м, целый ряд из которых приближаются по высоте к восьмитысячникам. Таких за рассматриваемый период покорено в мире около ста вершин, большинство из которых расположено в Гималаях. Значительно расширился и круг национальных альпинистских организаций, включившихся в эту борьбу. К упоминавшимся выше присоединились альпинисты Югославии, Польши, Чехословакии и др.

К 1965 г. считалось, что борьба за восьмитысячники пришла к своему логическому завершению: все известные вершины такой высоты были покорены. Верно, еще много семитысячников ждут своих покорителей, но и их число также не безгранично. Вероятно, поэтому среди альпинистов-высотников возникла дискуссия: каким путем пойдет дальше высотный альпинизм?

В мировом альпинизме подобная ситуация не является новой. Подобная дискуссия возникала и тогда, когда все вершины Альп были покорены по простейшим путям. Тогда дальнейшее развитие альпинизма пошло по освоению новых, более сложных путей на вершины Альп и организация восхождений на более высокие вершины других горных районов, в частности Кавказа. Затем оно перешло к освоению еще более высоких вершин гор Азии, Аляски, Южной Америки. И вместе с тем продолжалось освоение более сложных маршрутов в традиционных альпинистских районах. Дискуссия эта продолжается. Она исходит из того, что не остается невзятых высоких вершин. И в то же время стремление к покорению восьмитысячников не ослабело. Защитники его считают, что такие вершины покорены еще не все, что их не 14, а гораздо больше. К числу таких, на которых еще не были альпинисты, относятся, по их мнению: южная (8760 м) и северо-восточная (8348 м) вершины Джомолунгмы; западная предвершина А (8320 м), западная предвершина Б (8134 м) и южная предвершина (8132 м) в массиве Чогори; Южная (8476 м), Средняя (8420 м) и Западная вершины (8504 м) в массиве Канченджанги; Средняя (8420 м) и Лхоцзе-Шар (8400 м) в массиве Лхоцзе; юго-восточная вершина (8000 м) в массиве Макалу; Восточная (8010 м) и Средняя (8000 м) в массиве Аннапурны; Средняя, или Северная, вершина (8000 м) в массиве Броуд-пика.

Таким образом, сейчас уже насчитывают 28 восьмитысячников. Может быть, из вновь выдвинутых высочайших вершин и не все могут быть признаны самостоятельными, но все же они, особенно вершины Канченджанги, Лхоцзе и некоторые другие, имеют право на самостоятельность и ждут своих победителей. Движение это уже началось победой австрийских восходителей вершины Лхоцзе-Шар в 1970 г. В связи с этим борьба за первовосхождения на восьмитысячники может разгореться с новой силой.

Массив Нангапарбат

Кроме того, остается еще логическое развитие этой интересной спортивной борьбы — организация восхождений на высочайшие вершины по более сложным путям, чем пройденные первовосходителями. Собственно, оно уже началось. Об этом свидетельствует ряд совершенных восхождений подобного характера: американцы — на Джомолунгму по западному ребру; альпинисты ФРГ — на Нангапарбат по Рупальской стене; англичане — на Аннапурну с юга и французы на Макалу по западному ребру.

Итак, развернувшийся третий период борьбы за восьмитысячники имеет несколько направлений: первое — восхождения на «вновь» открытые восьмитысячники; второе — повторение восхождений на уже побежденные вершины такой высоты по путям первовосходителей с учетом втягивания в высотный альпинизм растущей молодежи; третье — поиск новых путей, более сложных, на уже покоренные вершины. По этому пути, в частности, пошли американские альпинисты и в 1971 г., наметив восхождение на Джомолунгму по «диретиссиме» с юга1. Восхождения такого класса сложны. И не удивительно, что участники этой, ставшей международной, экспедиции не добились успеха. Также безуспешной оказалась и международная экспедиция 1972 г., которой руководил К. Херрлигкоффер. Им помешали добиться победы неспаянные коллективы восходителей, недостатки организации и несовершенство тактики штурма.

Направление это не новое. Во всех горных районах альпинизм развивался именно так. В частности, высотные восхождения в нашей стране развивались так же. На семитысячники и другие высокие вершины есть по нескольку пройденных маршрутов различной сложности. Для истинного альпиниста далеко не все равно, как попасть на вершину. Для него главное — спортивный интерес каждого конкретного маршрута восхождения.

Из этого следует, что альпинисты-высотники продолжат с новой силой свои стремления в направлении поисков новых путей на уже покоренные вершины, а также освоения всех тех высоких вершин, на которые альпинисты еще не поднимались. А это будет связано с экспедициями в новые районы Гималаев и Каракорума, их изучением, уточнением карт малоизвестных и даже неизвестных высокогорных районов этих высочайших горных систем мира.

Все это в значительной степени поможет ученым всех направлений получить материалы и самим пройти по проложенным альпинистами путям для того, чтобы стереть последние «белые пятна» на обширных территориях высочайших горных систем Гималаев и Каракорума.