Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека 13. 00. 08 теория и методика профессионального образования

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Мультидисциплинарные дидактические комплексы как средство формирования инновационной, 415.23kb.

- Мультимедийные технологии как средство совершенствования профессиональной подготовки, 545.18kb.

- Самостоятельная работа как средство личностно профессионального развития студентов, 506.56kb.

- Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса гражданского становления, 592.68kb.

- Научно-исследовательская деятельность курсантов как фактор профессионального становления, 597.37kb.

- Художественный фильм как средство профессионально-личностного развития студентов при, 360.06kb.

- Инновационно-креативная подготовка педагога в динамике его профессионального становления, 842.18kb.

- Система профессиональной подготовки специалистов этнокультурной деятельности 13. 00., 787.98kb.

- Мультимедийные проекты как средство повышения квалификации педагогов 13. 00. 08 теория, 368.03kb.

- Профессиональное образование осужденного к лишению свободы в исправительном учреждении, 391.88kb.

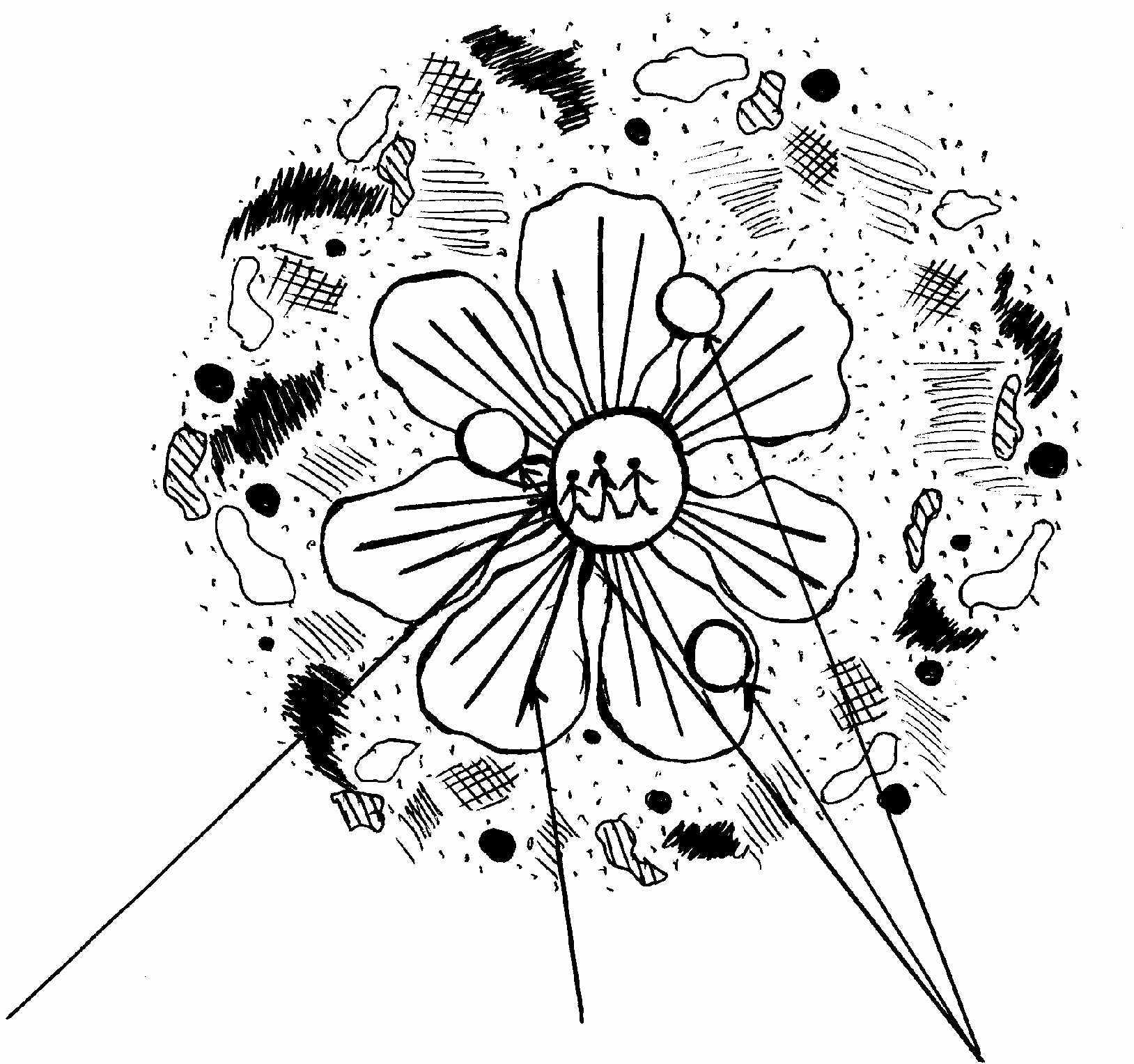

Отдельные составляющие стихийной музыкальной среды:

- звучание радио- и телепередач;

- звучание радио- и телепередач;  - звучание электронных версий популярных мелодий;

- звучание электронных версий популярных мелодий; - - музыкальные заставки, сопровождающие электронные игры;

- - так называемый «дворовый фольклор»;

- собственное исполнение малохудожественных популярных песен;

- собственное исполнение малохудожественных популярных песен;- - особое звучание молодежного сленга.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – отдельные составляющие формирующейся педагогически организованной музыкальной среды: 1. музыкальные произведения, звучащие в записи; 2. живая музыка в исполнении профессиональных исполнителей; 3. музыка, звучащая в собственном непосредственном исполнении детей; 4. носители живого звучания; 5. воображаемая музыка; 6. «музыка природы»; 7.мелодия выразительной речи.

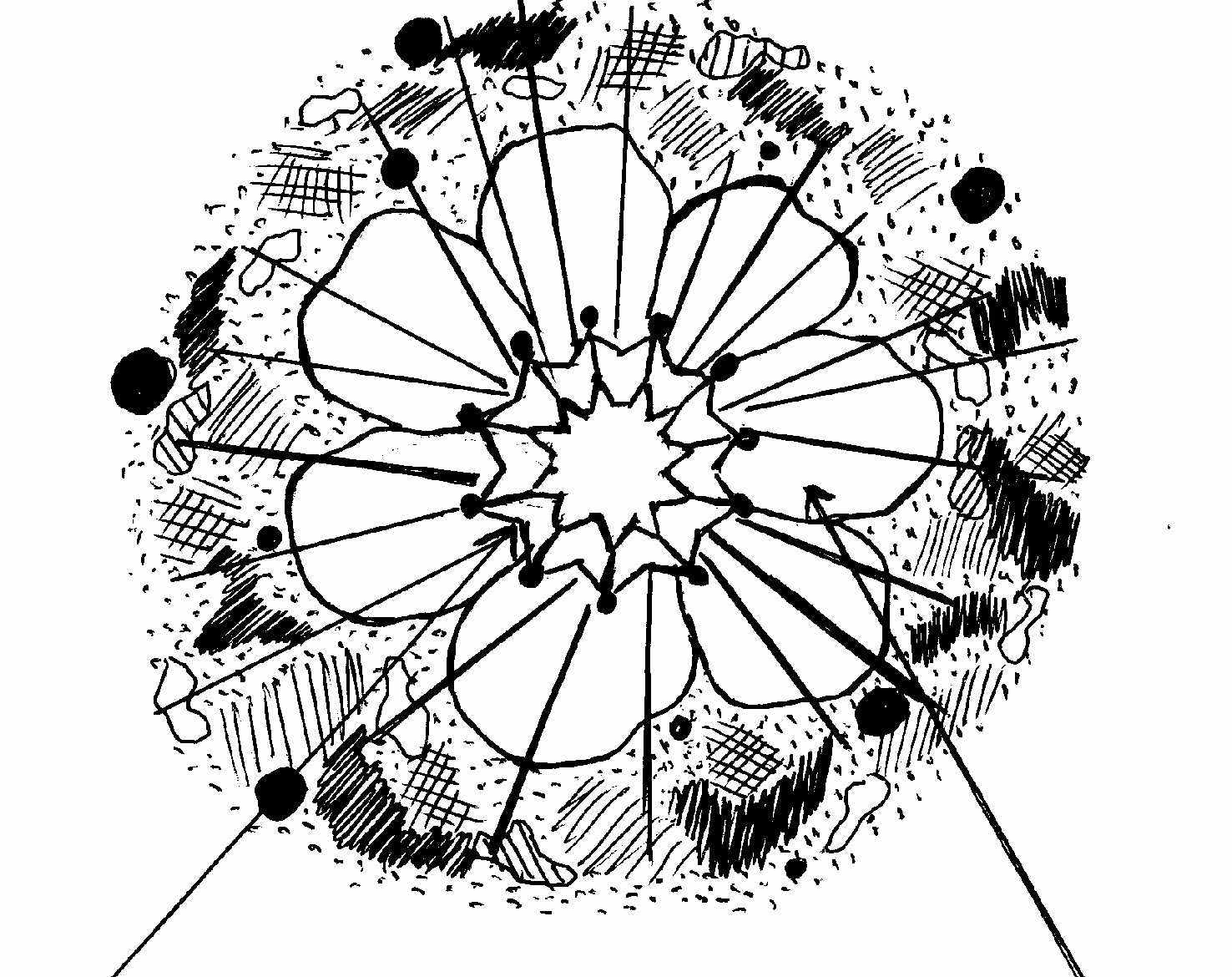

Вторая стадия формирования педагогически организованной музыкальной среды характеризуется тем, что определяются личные позиции участников процесса, проявляется их активность и заинтересованность в достижении общей цели. На основании коллективной деятельности и проявляющихся в связи с этим взаимных психологических притяжений, образуются микрогруппы, в результате чего начинает формироваться группа лидеров из числа наиболее активных и продвинутых учащихся. На этом этапе формирования педагогически организованной музыкальной среды велика возможность формирования так называемой «группы оппозиции», которая может способствовать более активному проникновению различных составляющих стихийной музыкальной среды. Это может стать своеобразным катализатором более интенсивного развития событий и своими действиями только укрепить ее позиции. На этой стадии наблюдается уменьшение доли директивного руководства и постепенно все более уверенные позиции занимает коллегиальность, что, в свою очередь влечет за собой увеличение доли диалогической составляющей процесса в целом.

Необходимо учитывать и тот факт, что педагогически организованная музыкальная среда не может существовать в изолированном пространстве. Так или иначе, в нее будут проникать элементы стихийной музыкальной среды, но они будут присутствовать в своем ослабленном, фрагментарном виде и чем более успешно будет построена педагогическая музыкальная среда, тем меньшее влияние будет оказывать среда стихийная.

Схема 2. (Вторая стадия).

Группа лидеров Коммуникативные связи Группы оппозиции

Третья стадия становления педагогически организованной музыкальной среды характеризуется тем, что все ее составляющие начинают функционировать под влиянием единых интеллектуальных, эмоциональных и коммуникационных устремлений всех участников процесса.

Схема 3. (Третья стадия).

Творческий коллектив Сформированная педагогически

организованная

музыкальная среда

В педагогически организованной музыкальной среде мы выделяем ряд компонентов - материальный, креативный, действенный и преобразующий.

К материальным компонентам следует отнести все физические объекты, которые находятся в зоне ее действия, так как все это тем или иным образом влияет либо на само звучание музыки, либо на характер и качество ее восприятия. Креативный компонент представлен не предметами, а качеством видов деятельности, среди которых значительное место должны занимать творческие проекты учащихся. Действенный компонент педагогически организованной музыкальной среды связан с креативным компонентом и начинает работать сразу после его включения. Действенный компонент является одним из значимых условий реализации не только авторских проектов учащихся, но и успешного развития музыкальной среды школы. Преобразующий компонент относится к внутренним, глубоко личным областям действия педагогически организованной музыкальной среды. Он же является и самым главным компонентом, так как именно он ответственен за внутреннюю, душевную работу личности и ее духовное возвышение.

Важно отметить стратометрическую (послойную) структуру развития межличностных отношений в коллективе школьников по мере углубления деятельностного отношения к творческой работе. Мы выделяем три слоя, которые распределяются по мере развития и совершенствования межличностных отношений. Развитые межличностные отношения характеризуются рядом качеств, среди которых в свете изучаемой в данном исследовании проблемы наиболее показательными и важными являются следующие: интеллектуальное единство; эмоциональное единство; духовная общность. Интеллектуальное единство участников педагогически организованной музыкальной среды определяется равнодоступностью информации и обмен ею среди разных возрастных групп учащихся, педагогов и родителей, а также осознанием общности целей, совместной творческой деятельностью. Эмоциональное единство определяется, в первую очередь, такой влиятельной категорией искусства, как его «заразительность» (Л.Н. Толстой), а общность целей и яркая эмоциональная окраска взаимоотношений в процессе совместной творческой деятельности активизируют коммуникационные связи внутри коллектива участников целостного процесса становления и развития педагогически организованной музыкальной среды. Духовная общность формируется на основе целенаправленного педагогического воспитания у учащихся ценностной, этической и нравственной культуры. Она детерминирована также обращением к родовым корням, историческому прошлому народа, его культуре и искусству.

Таблица № 1.

Модель развития духовной культуры растущего человека средствами педагогически организованной музыкальной среды

Цель –

научное обоснование организации педагогических условий становления и формирования духовной культуры подрастающего поколения.

Задачи:

| Обосновать потенциал педагогически организованной музыкальной среды в процессе становления духовной культуры личности | Исследовать параметры педагогически организованной музыкальной среды на занятиях музыкой в школе | Разработать концепцию взаимосвязи педагогически организованной музыкальной среды и духовной культуры личности | Раскрыть и научно обосновать педагогические принципы построения динамической модели музыкальной среды |

сущностные характеристики духовной культуры личности

Основные принципы формирования педагогически организованной музыкальной среды

принцип комплексности принцип объединения принцип отражения принцип проницаемости

Этапы формирования педагогически организованной музыкальной среды

этап идентификации этап сравнения этап разделения сфер бытования

цепочка развития

стадии развития педагогически организованной музыкальной среды

компоненты

материальный креативный действенный преобразующий

уровни проявления духовной культуры растущего человека на этапах ее становления

Развитие межличностных отношений

Развитие диалогического общения ролевая миграция взаимопомощь и поддержка

Образование нового в своей основе творческого коллектива

Интеллектуальное единство Эмоциональное единство Духовная общность

Индивидуальный подход к развитию личности каждого ребенка

адаптационные и реабилитационные функции педагогически организованной музыкальной среды

Духовная культура растущего человека

Современные научные данные, полученные в процессе психологических, педагогических и медицинских исследований показывают тяжелую ситуацию, сложившуюся в школе к началу ХХI века. Эти данные свидетельствуют об ухудшении физического и психического здоровья школьников, которое наблюдается уже в нескольких поколениях. Медики считают, что основные формы хронической патологии, определяющие на рубеже веков уровень заболеваемости, формируются во время пребывания ребенка в школе. В 1999 г. исследователями института возрастной физиологии РАО было зафиксировано ухудшение психического состояния детей к концу первого года обучения в школе (официальная справка Минобразования №220/11-12 от 22.02.99).

В русле задач данного исследования рассмотрено, каким образом на физическое и психическое здоровье детей может влиять педагогически организованная музыкальная среда. Показатели «коэффициента вариаций» (И.П. Мильто), отражающие свойства и составляющие акустического потока (см. п. 1.3. дисс.) коррелируют с показателями так называемого «альфа-состояния», отражающего оптимальное для обучения и запоминания состояние учащегося. По результатам исследований было выявлено, что именно классический музыкальный репертуар (музыка в стиле барокко и классицизма) соответствует экологической норме 5000-8000 гц., и может служить эффективной звуковой подзарядкой для мыслительной деятельности школьников, развивая и совершенствуя связи между правым и левым полушариями головного мозга (Дворецкий Л.И.). Межполушарные связи, также как сбалансированное развитие полушарий мозга ученые соединяют в своих исследованиях и с развитием структурно-понятийной сферы музыкальных занятий. В связи с этим многие ученые связывают высокое умственное развитие ребенка с его музыкальным обучением, и, по нашему мнению, погруженностью в педагогически организованную музыкальную среду особенно на отрезке от 5 до 10 лет (Б.Г. Ананьев, Л.И. Дворецкий, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн и др.).

В практическом плане данные, полученные учеными, подтверждаются в частности результатами экспериментальной работы по усилению музыкально-художественного компонента в школьной учебной программе, которая проходила в 1968-1982 гг. в средней общеобразовательной школе № 628 г. Москвы (руководитель Т.В. Бабернова). Экспериментально доказано, что классическая музыка при регулярном прослушивании вызывает заметное повышение такого значимого показателя интеллектуального развития, как IQ. Не вызывает сомнения и позитивное воздействие на школьников эмоционального тонуса (Б.Г. Ананьев), возникающего в процессе общения с музыкой. Музыка является не только эстетическим объектом для восприятия, но (и в этом заключается ее значение для создания необходимого эмоционального тонуса) является внешним возбудителем положительных эмоций (В.К. Белобородова, Л.В. Горюнова, Г.С. Ригина и др.).

Проблематика исследований развивающей среды стимулирует развитие различных научных направлений – таких, как возрастная педагогика, психология, синергетика мозга (И.И. Блехман, И.А. Евин), арт-терапия (Р. Шофлер, Р.Э. Блаво, В.Г. Козлов), музыкальная фармакология (М.П. Лазарев, А. Томатис и др.), хрономедицина (Ф.И. Комаров) и нейробиология.

М. Либман, разработавший систему школьной арттерапии отмечает, что атмосфера эмоционально-психологического комфорта способствует саморегуляции чувств и поведения школьников, в результате чего активизируется их личностный рост. Это научное направление разрабатывается рядом отечественных и зарубежных ученых, таких, как А.И. Копытин, М. Наумбург, Р. Симон, Д. Уэллер, К. Дьюкер, М. Мауро и др. Исследования в области музыкотерапии проводили также А.М. Бернштейн, Г.А. Волков, В.А. Гиляровский, В.А. Гринер, И.В. Марков, Д.С. Озерецкий, А.И. Попов, Г.И. Шипулин, В.С. Шушарджан и др.

Польский исследователь М. Янушевска-Варых глубоко исследовала проблему развивающих возможностей музыки в обучении детей разного интеллектуального уровня. Она считает, что «особой заботой следует окружить детей, которые в силу разного рода нарушений функций организма испытывают трудности или даже неспособны выполнять жизненное и общественное предназначение, что обусловлено биопсихическими причинами».

Целью коррекционно-развивающих занятий является не развитие собственно музыкальных способностей или овладение навыками игры на музыкальных инструментах, сольного и хорового пения, художественного движения и т.п., а гармонизация личности школьника под воздействием педагогически организованной музыкальной среды, корректирование отклонений в развитии и поведении, адаптация в социуме и общая направленность на достижение его всестороннего развития.

Таким образом, можно констатировать, что а) формирование основных форм хронической патологии, определяющих на рубеже веков уровень заболеваемости, происходит во время пребывания ребенка в школе; б) наблюдается увеличение диапазона так называемых «школьных недугов» - от традиционных (нарушение осанки, близорукость, искривление позвоночника) к заболеваниям, характерным для взрослых (гипертония, атеросклероз, стенокардия, неврозы, психические расстройства); в) зафиксировано ухудшение психического состояния детей к концу первого года обучения в школе; г) выявлена недостаточность в школьной практике необходимых растущему организму силовых нагрузок на опорно-двигательную костно-мышечную систему, что формирует изначально ослабленную костную структуру; д) доказана глубинная взаимосвязь физического развития ребенка с музыкальной средой. В свете выявленных аспектов современных проблем образования, связанных со здоровьем школьников и при опоре на такие особенности музыкальной среды как: интенсивность ее влияния на человека; способность быть катализатором эмоционального воздействия; способность к созданию синтеза; самодостаточность, и, одновременно, способность к созданию средовых композиций в содружестве с другими искусствами; стирание границ между искусством и реальностью – в качестве реабилитационных и адаптационных функций педагогически организованной музыкальной среды на основе изучения специальной психологической, медицинской и педагогической литературы, а также на основе передовой практики были определены следующие функции: 1. фильтрационная (с помощью специально подобранных звуковых вибраций); 2. компенсаторная (как в процессе влияния музыкальной среды на заживления травм, так и на общее оздоровление организма человека); 3. экологическая функция классического музыкального репертуара; 4. функции стимуляции мыслительной деятельности; 5. функции эмоционально-психологического комфорта; 6. мотивационные функции; 7. социально-адаптационные функции.

В четвертой главе «Практическое изучение особенностей развития духовной культуры студентов музыкально-педагогических факультетов в условиях педагогически организованной музыкальной среды» была определена логика и связь потребности современного школьного образования в педагогически обоснованном построении музыкальной среды и базовых профессиональных качеств будущих учителей музыки, выявлена специфика музыкальной среды в зависимости от возрастных особенностей школьников, а также установлена и экспериментально подтверждена зависимость сформированности духовной культуры молодежи от целенаправленного воздействия педагогически организованной музыкальной среды.

Экспериментальная часть данного исследования проводилась в основном на двух образовательных уровнях – в средней общеобразовательной и в высшей школе. Частично экспериментальные задания и тесты проверялись на уровне музыкально-педагогического колледжа. Для того чтобы выделить базовые профессиональные качества будущих учителей музыки, позволяющие им успешно формировать музыкальную среду, под воздействием которой будут развиваться их воспитанники, необходимо было установить, в чем заключается специфика школьной музыкальной среды на разных возрастных этапах развития учащихся. На этой основе были сформулированы и экспериментально проверены необходимые условия профессиональной готовности будущих учителей музыки.

Эксперимент на первом образовательном уровне охватывал три ступени школьного образования – младшие школьники, подростки, старшеклассники. В результате проведения констатирующего эксперимента среди младших школьников по данным теста, наблюдения и бесед у учащихся был зафиксирован низкий уровень сформированности художественно-эстетической культуры. Экспериментальная работа с подростками обнаружила специфические трудности, связанные с особенностями психологии данного возраста. Для убедительности и чистоты эксперимента нам были необходимы четкие, правдивые ответы испытуемых на вопросы, предъявляемые устно или в виде тестов. В условиях урока музыки не всегда получалось добиться удовлетворительного результата, поэтому было принято решение о проведении экспериментальных мероприятий – опросов, тестирования в условиях клуба авторской песни, с тем, чтобы впоследствии провести адаптацию результатов к условиям урока музыки в школе. Анализ ответов этой группы испытуемых показывает, что подростки в своем большинстве слушают эмоционально однообразную музыку, и весь огромный спектр чувств и эмоций, заложенный в музыкальном искусстве сужается в сознании подростков до трех основных состояний, а именно: возбуждения, покоя, равнодушия.

Констатирующий эксперимент в группе старшеклассников проводился в процессе наблюдения за их самостоятельной коллективной творческой работой (постановкой спектаклей по литературным произведениям и собственным оригинальным сценариям, выступлениям школьных команд КВН, проведению школьных праздников и т.п.). Были определены уровни музыкально-художественного развития подростков: а) уровень спонтанных предпочтений; б) уровень предпочтения узнаваемых объектов; в) уровень творческого, исследовательского освоения явлений искусства и действительности. На данном этапе эксперимента был зафиксирован первый уровень и, в меньшей степени, фрагментарно, второй.

Формирующий этап эксперимента отражал этапы и уровни взаимодействия учащихся с педагогически организованной музыкальной средой, степень взаимовлияния субъектов данной среды и, как результат ее развивающего воздействия – проявления духовной культуры школьников на трех возрастных уровнях. Было зафиксировано три этапа взаимодействия учащихся с педагогически организованной музыкальной средой, причем в своих основных показателях эти этапы отличались близкими по значению признаками на всех возрастных уровнях. Так, первый этап характеризовался количественным сокращением присутствия в школьной среде составляющих стихийной музыкальной среды и постепенным их вытеснением составляющими культурной музыкальной среды. На втором этапе активизировалась коммуникационная составляющая развития школьников, причем здесь вполне отчетливо появлялись их возрастные особенности. В младшей группе отмечалось усиление коллективного начала на уровне класса в целом, формировались общие предпочтения, интересы и цели. В группе подростков активнее происходило формирование микрогрупп, выявление лидеров при одновременном усилении диалогического начала. Среди старшеклассников определяются личные позиции участников процесса, проявляется их активность и интерес к личностным качествам товарищей, заинтересованность в достижении общей цели. Третий этап характеризовался качественными изменениями всех компонентов педагогически организованной музыкальной среды – материального, креативного, действенного и преобразующего.

Изменения материального компонента характеризовались увеличением доли продуктов творческого труда учащихся в пространстве школы. Активизация креативного компонента педагогически организованной музыкальной среды была отмечена по результатам информационно-аналитического среза, отражающего увеличение доли проектной деятельности среди всех возрастных групп учащихся, усиление активности работы творческих мастерских, участием школьников в ролевых играх, театрализованных музыкальных вечерах и праздниках. Интенсивность включения учащихся в общую работу под влиянием музыкально-творческого импульса обусловила усиление действенного компонента педагогически организованной музыкальной среды, являющегося одним из значимых условий развития музыкальной среды школы. Преобразующий компонент, являющийся наиболее скрытым от наблюдателей, глубоко личным параметром, мог быть выявлен только благодаря косвенным признакам, отражающим духовно-нравственный рост школьников (дружелюбный, открытый и доброжелательный характер взаимоотношений, взаимопомощь и поддержка, возникновение новых видов внутригрупповой дифференциации, ролевая миграция, позволяющая максимальное «проживание» социальных ролей и т.п.). Все названные компоненты педагогически организованной музыкальной среды связаны между собой и успешность действия каждого компонента зависит от того, насколько эффективно будут работать остальные - одно изменение всегда связано с другими изменениями и образует своеобразную «цепочку развития».

В результате эксперимента был достигнут такой тип взаимоотношений внутри образовательной среды, который характеризуют ее как среду гуманистическую, эмоционально, интеллектуально и духовно наполненную, что способствует ее развивающему, позитивному влиянию на растущего человека. Интеллектуальное единство участников педагогически организованной музыкальной среды определяется равнодоступностью информации и обмен ею среди разных возрастных групп учащихся, педагогов и родителей. Достижение интеллектуального единства обеспечивается также осознанием общности целей, совместной творческой деятельностью. Эмоциональное единство определяется, в первую очередь, такой влиятельной категорией искусства, как его «заразительность» (Л.Н. Толстой), а общность целей и яркая эмоциональная окраска взаимоотношений в процессе совместной творческой деятельности развивают и активизируют коммуникационные связи внутри коллектива участников целостного процесса становления и развития педагогически организованной музыкальной среды.