Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека 13. 00. 08 теория и методика профессионального образования

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Мультидисциплинарные дидактические комплексы как средство формирования инновационной, 415.23kb.

- Мультимедийные технологии как средство совершенствования профессиональной подготовки, 545.18kb.

- Самостоятельная работа как средство личностно профессионального развития студентов, 506.56kb.

- Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса гражданского становления, 592.68kb.

- Научно-исследовательская деятельность курсантов как фактор профессионального становления, 597.37kb.

- Художественный фильм как средство профессионально-личностного развития студентов при, 360.06kb.

- Инновационно-креативная подготовка педагога в динамике его профессионального становления, 842.18kb.

- Система профессиональной подготовки специалистов этнокультурной деятельности 13. 00., 787.98kb.

- Мультимедийные проекты как средство повышения квалификации педагогов 13. 00. 08 теория, 368.03kb.

- Профессиональное образование осужденного к лишению свободы в исправительном учреждении, 391.88kb.

Структура работы: диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методологическая основа, методы исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость данной работы, пути апробации исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Музыкальная среда как интегральный показатель развития культуры личности» рассматриваются следующие вопросы: исторический аспект форм и методов построения педагогически организованной музыкальной среды, особенности организации музыкальной среды в творчестве выдающихся педагогов-музыкантов ХХ века, а также специфика формирования духовных ценностей современной молодежи.

Средовые аспекты развития социума, сильное, а зачастую и решающее воздействие определенным образом сформированной среды на человека было известно еще в глубокой древности. На основе закономерностей влияния среды создавались религиозные и общественные центры прошлого, в которых под воздействием всех видов искусства формировался определенный, востребованный в данный исторический период взгляд человека на мир, его духовные и душевные потребности, соответствующие принятым в обществе идеалам. Художественная среда в целом всегда несла на себе формирующие, воспитывающие функции, влияя на развития человека. В философии ХIХ в. обращает на себя внимание углубленный интерес к историческим корням отдельных государств и народов, своеобразию этнических пространств человечества. Это направление нашло плодотворное продолжение в ХХ в., утверждая определяющий фактор пространства и среды, традиций, этноса и региона в формировании личности (В.И. Вернадский, Г.Д. Гачев, Л.Н. Гумилев, К. Леви-Стросс, А.И. Панченко, А.Г. Раппопорт, Э.Б. Тайлор, П.А. Флоренский, С.А. Хан-Магомедов).

Данное исследование направлено на изучение особых свойств музыкальной среды, то есть среды, образованной с помощью художественно (пространственно, интонационно, ритмически, динамически, темброво) организованных звуков, которые определяются, в первую очередь их волновой природой, обусловливающей его проницаемость и способность распространяться в любой физической среде. Современной наукой доказано, что каждая клетка человеческого тела обладает своими собственными типами вибраций и под влиянием резонанса или интерференции эти вибрации могут усиливаться или подавляться под воздействием звука (И.А. Алдошина, А.А. Володин, Н.А. Гарбузов, Н.А. Гезехус, Ю.А. Индлин, И.Г. Кобылянский). Следовательно, именно проницаемость звука обусловливает его способность к созданию определенной среды, которая может обладать различными качествами в зависимости от того, какие именно звуки участвуют в ее формировании.

«Древние люди, как и мы, верили в облагораживающую роль искусства. Они, как и мы, испытывали на себе его чары, становясь то грустными, то веселыми, то воодушевленными, то подавленными. С помощью музыки они, как и мы, могли полнее раскрыть многообразную гамму человеческих чувств» (Герцман Е.В.). Античные авторы связывали силу воздействия музыки с тем, что она по самой своей сути является порождением космических сил, «музыкой сфер». Этот термин приписывается Пифагору, а сама идея, передаваемая от мыслителя к мыслителю, многие столетия привлекает к себе внимание. Пифагор заложил основы математической теории музыки. Другие философы, такие, как Аристотель, Птолемей, Никомах из Герасы, Аристоксен, Боэций, Григорий Нисский, развивая идею Пифагора считали, что «...порядок мироздания есть некая музыкальная гармония, в великом многообразии своих проявлений приведенная в согласие сама с собой, себе самой созвучная и никогда не выходящая из этой созвучности, нимало не нарушаемой многообразными различиями между отдельными частями мироздания» (Бронштэн В.А.).

Музыка занимала важное место в системе средневекового знания. «Христианство очень рано оценило возможности музыки как искусства универсального и в то же время обладающего силой массового и индивидуального психологического воздействия и включило ее в свой культовый ритуал» (Даркевич В.П.).

В европейской культуре, начиная с эпохи Возрождения музыкальное искусство все больше распространяется на область светского музицирования и уже в ХVII в. в Италии, а затем во Франции и в Англии в полной мере выражает себя в таком жанре как «драма на музыке», который, развиваясь и совершенствуясь преображается в оперу – первый синтетический жанр в мировом искусстве. Вплоть до конца ХIХ в. опера держит первенство по созданию особой художественной среды, в которой музыка объединяет все виды искусства – архитектуру, живопись, пластику, танец, слово.

ХХ век преобразил сам «музыкальный ландшафт». Теперь он полон парадоксов, связанных со стремительным цивилизационным прогрессом. «Возник феномен массовой музыки. Этот вид музыки развивался столь стремительно, что уже ко второй половине прошлого столетия массовые жанры стали основными в музыкальной культуре, и сегодня народная, классическая или церковная музыка – это всего лишь маленькие островки в море разнообразной популярной музыки. Само понятие «музыка» в сознании современного человека, как правило, связано с тем или иным жанром массовой музыки, например, с популярной песней» (Курчан Н.Н.).

Современная молодежь часто воспринимает музыку исключительно в форме клипа – нового жанра, построенного на последовательности музыкальных фрагментов, поддержанных мелькающим видеорядом, что формирует лишь некое впечатление, ощущение, но не полноценный художественный образ, так как в клипе отсутствует его важнейшие составляющие – преемственность и развитие во времени.

Возможно, клиповое сознание является реакцией на информационную перегруженность современного человека, попытку «свертывания», сокращения ее потока и, тем самым, становится неотъемлемым и закономерным признаком современной культурной (и в том числе, музыкальной) среды. «Это самозащита, однако, самозащита агрессивная, поскольку привычка к «клиповому сознанию» вытесняет все другие формы познания окружающего мира. Выбирая между простой и сложной работой, человек, как правило, делает выбор в пользу первого» (Глеб Черкасов).

Исходя из проведенного исторического анализа форм и методов построения музыкальной среды, нами были определены следующие основные понятия, на которые опирается авторская концепция: глобальная аудиосреда – среда, вмещающая в себя все разнообразие звуков человеческой цивилизации, включая новейшие формы применения музыки (разнообразные сигналы, звонки, звуковое оформление работы различных машин и приборов и т.п.); музыкальная среда – среда, образованная с помощью художественно (пространственно, интонационно, ритмически, динамически, темброво) организованных звуков; пространственная структура музыкальной среды – структура, отражающая соотношение ее составляющих, их соподчинение и взаимовлияние; массовая музыка – музыка, предназначенная для восприятия ее широкими массами населения. Основой массовой музыки, как правило, становится песенный жанр; музыка концертных залов – классическая и современная академическая музыка, исполняемая профессиональными исполнителями высокого уровня; клиповое сознание - способность человека мыслить вспышками, дискретно, развивающаяся под влиянием современной культурной среды и вырабатывающая привычку воспринимать мир посредством короткого, предельно артикулированного посыла, воплощенного в форме видеоклипа.

На основе системного анализа философской, исторической и искусствоведческой литературы нами была прослежена линия развития художественной и, в частности, музыкальной среды. Среди принципов построения музыкальной среды мы выделяем следующие: принцип комплексности, когда информационные, психологические, эстетические и нравственные коды воздействуют на человека в комплексе; принцип объединения (всех составляющих музыкальной среды и всех, кто является объектом ее воздействия); принцип отражения (идеалов эпохи, своеобразия этнических пространств и т.п.); принцип проницаемости (имеющий в своей основе волновую природу звука).

В творчестве выдающихся педагогов-музыкантов, таких, как С.В. Зверев, А.Д. Артоболевская, Г.Г. Нейгауз, А.И. Ямпольский обращает на себя внимание взаимодействие и неразрывная связь профессиональной сферы деятельности этих педагогов с их личной сферой общения, жизни, ученичества. В истории русской музыкальной педагогики выдающиеся достижения базируются на высоком профессиональном мастерстве учителя, которое проявляется во взаимодействии с педагогикой культурных сообществ. К особенностям педагогической музыкальной среды, созданной в процессе работы с учениками выдающимися педагогами-музыкантами относятся: интентное педагогическое включение; создание атмосферы доверия и особой «родственности» близких по духу людей; высокий «нравственный градус»; обращение к внутренним силам учеников в процессе их погружения в атмосферу творческого созидания; широта интересов и всесторонняя образованность педагога.

В педагогике ХХ в. особое место принадлежит музыкально-педагогическим системам, обращенным к самой широкой аудитории, которые были созданы выдающимися музыкантами – Карлом Орфом, Золтаном Кодаи, Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Эти системы положили начало массового педагогического обращения к возможностям музыкального искусства в деле развития и воспитания человека будущего. «Будущее человечества сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосердечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем представлениям, которые мы у них создадим» (Неменский Б.М.).

Предъявляя высокие требования к личности учителя музыки, Кабалевский исходил из уверенности в том, что личность ученика может быть воспитана только неординарной, яркой личностью учителя. С этим направлением концепции связаны и основные трудности ее внедрения и развития. Очевидна нехватка высококвалифицированных специалистов, способных на должном уровне вести педагогическую работу во всех школах, осуществляя идею массового музыкального воспитания молодежи.

Формирование духовных ценностей человека проходит в русле общего процесса становления его личности. Психологи традиционно определяют личность как уникальную структуру, возникающую в результате синтеза всех характеристик индивида и изменяющуюся в результате адаптации к постоянно меняющейся среде, причем, в значительной мере формирующуюся под воздействием реакций окружающих на поведение данного индивида (Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, Э. Кречмер, К. Левин, А. Маслоу, Ж. Нюттен, Г. Олпорт, К. Юнг и др.). Изучение процессов индивидуального освоения культуры, формирования личности связано с именами таких мыслителей, как Г. Тард, В. Вундт, О. Шпенглер, Ф. Ницше и др. В 1930-е гг. исследование проблем культуры личности было связано с изучением процессов освоения культуры человеком (Дж. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер и др.).

Особое место в процессе становления личности занимает взаимоотношение времени и культуры. М.М. Бахтин обращает внимание на то, что культуре свойственна протяженность, жизнь в «большом времени». Именно здесь, в пространстве «большого времени» человек приобретает такое необходимое для личности качество как свобода. «Культура – всегда дело свободной инициативы, а последняя возможна лишь как инициатива отдельных людей, как личностная самодеятельность» (Давыдов Ю.Н.).

Личность может быть трактована и как внешние проявления (в чертах лица, манере поведения, в характерных признаках создаваемой человеком вокруг себя среды и пр.) внутренних качеств человека. В.О. Ключевский в своей лекции, прочитанной в 1897 г. студентам Московского училища живописи, ваяния и зодчества сказал: «Человек – главный предмет искусства. … Говорят, лицо есть зеркало души… Но у нас есть много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь».

Таким образом, личность в данной работе определяется как социальное по своей природе прижизненное психологическое образование, представляющее систему мотивационно-потребностных отношений, как понятие, характеризующее сущностные социальные отношения. Личность может быть также трактована и как внешнее проявление внутренних качеств человека.

В русле данного исследования особое значение приобретает ценностно-смысловая концепция личности, определяющая сущность развития культуры личности человека через его отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции человеческого рода (Б.С. Братусь, В. П. Зинченко). Значимыми для данного исследования являются также положения концепции эмоционально-образного развития личности (П.К. Анохин, М.С. Каган, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) в их приложении к музыкальному развитию учащихся.

Описав и проанализировав формы существования музыкальной среды, а также способы ее организации и бытования мы выделяем два основных ее вида – стихийный и культурный. Стихийный вид музыкальной среды был описан Е.П. Кабковой. Исследователь утверждает, что Стихийная музыкальная среда складывается сама собой под влиянием разнообразных факторов и являет собой пример характерной для ХХ в. «клиповости».

Важным отличием стихийной музыкальной среды является преобладание коммерческих форм музыкального искусства, зачастую воздействующих на подсознательном уровне таким образом, что у учащихся, погруженных в подобную среду, увеличивается и развивается агрессивность, замкнутость, неспособность к диалогу, неспособность к ежедневному труду, потребность дистанцирования от реальной действительности. В пространстве стихийно складывающейся музыкальной среды встречаются и образцы высокого музыкального искусства, однако их наличие или отсутствие зависит во многом от социальных факторов. Таким образом, мы можем уточнить определение стихийной музыкальной среды, которое в данной работе звучит следующим образом: стихийная музыкальная среда представляет собой такой вид музыкальной среды, который складывается сам собой под влиянием разнообразных, часто не связанных между собой факторов и являет собой пример характерной для ХХ в. «клиповости», когда современный школьник в своей обычной жизни находится под влиянием разнообразных, зачастую негативно на него влияющих музыкальных факторов.

Мы выделяем следующие признаки стихийно складывающейся музыкальной среды: полимодальность, динамичность, непредсказуемость, незначительная степень присутствия высоких образцов музыкального искусства, преобладание коммерческих форм музыки, снижение вербальной составляющей языка молодежных сообществ.

Такие признаки как полимодальность и динамичность стихийно складывающейся музыкальной среды обеспечивают ее высокую проницаемость и влиятельность на молодежную аудиторию, а непредсказуемость и преобладание коммерческих форм музыки придают ей потенциально опасный для общества характер. Исследователями всесторонне изучается влияние клипового сознания на личностные характеристики современной молодежи. Среди изменений, в качестве наиболее очевидных, отмечаются следующие:

1) снижение интереса к обучению, поскольку оно не рассматривается как способ формирования будущего, да и будущее мало интересует молодого человека. Основой мировоззрения служат формулы о быстротечности жизни и необходимости наслаждаться и «брать от жизни все»;

2) ослабление и снижение интереса к поиску и формированию духовных связей; усиление прагматического аспекта во взаимоотношениях с людьми;

3) доминирование индивидуалистических ценностей, направленных на удовлетворение таких качеств, как тщеславие, эгоизм и другие;

4) снижение способности индивида к самоанализу, что проявляется в поверхностной, но абсолютно уверенной оценке происходящих процессов, нежелании вникать в суть проблем, выражающаяся в акцентировании внимания только на внешних признаках, «стереотипизации мышления» (Давыдова М.А.).

К разнообразным сторонам проблемы формирования нравственной личности обращались в своих работах Л.Г. Арчажникова, А.Ю. Гордин, Л. В. Горюнова, А.Е. Дмитриева, А.А. Люблинская, Л.И. Новикова, Л.А. Рапацкая, В.А. Сластенин, Н.М. Сокольникова и др. Всеми исследователями отмечается, что для того, чтобы человек смог стремиться к нравственному совершенствованию, необходимо обязательное присутствие некой гармонизующей силы. В качестве такой силой мы рассматриваем антипод стихийной музыкальной среды – культурную музыкальную среду.

Культурная музыкальная среда определяется в данном исследовании как полимодальная, динамичная художественная звуковая среда, существующая в целостном пространстве культуры и способствующая осуществлению возвышения и совершенствования духовной сферы слушателей. Характерной особенностью культурной музыкальной среды является ее гармоничность, что обеспечивает сбалансированное, «консонансное» воздействие такой среды на человека. Даже очень сильные эмоции, вызываемые музыкой в культурной музыкальной среде способствуют не разрушению духовной сферы человека, а ее катарсическому очищению, что было отмечено многими исследователями, начиная с времен античности.

Таким образом, мы можем утверждать, что культурная музыкальная среда отличается следующими признаками: полимодальность, динамичность, интеллектуальная наполненность, гармоничность, значительная степень присутствия высоких образцов музыкального искусства, коммуникативный потенциал, открытость к диалогу, терапевтические, здоровьесберегающие функции, высокий уровень вербальной составляющей.

О взаимосвязи эстетического воспитания и духовного развития личности и о необходимости создания специальных педагогических условий осуществления этой взаимосвязи писали П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. классики отечественной педагогики. Обобщая их открытия в этой области, а также опираясь на теоретико-методологическую и экспериментальную часть данного исследования, мы можем утверждать, что при создании педагогических условий для осуществления целенаправленной работы по созданию среды, в которой в процессе эстетического воспитания происходит духовное развитие личности, формируется наиболее совершенный вид культурной среды, ее высший уровень, который мы определяем как педагогически организованную музыкальную среду. Данное положение является центральным положением авторской концепции настоящего исследования.

Основными составляющими педагогически организованной музыкальной среды являются: содержательный пласт музыкального искусства, воспринимаемый слушателями в виде музыкальных произведений (в своем законченном виде или представленные в виде определенных фрагментов, отражающих тематический, эмоционально-образный или иллюстративный аспекты образовательного процесса), звучащие в записи; живая музыка в исполнении профессиональных исполнителей; музыка, звучащая в собственном непосредственном исполнении учащихся; носители живого музыкального звучания – музыкальные инструменты, имеющиеся в образовательном учреждении, в музыкальной студии, у детей дома, в музее; воображаемая музыка – то есть такая, которую учащиеся «слышат» внутренним слухом в процессе в процессе восприятия других видов искусства (произведений литературы, живописи, архитектуры, скульптуры и т.п.); так называемая «музыка природы» - пение птиц, шелест листвы, шум волн, ветра, гудение пламени в очаге, звон капели и т.п.; мелодия выразительной речи (содержательная и образная).

Отмеченные признаки и составляющие педагогически организованной музыкальной среды позволяют считать ее гармонизующей силой, воздействующей на учащихся через многочисленные каналы связи, действие которых обусловлено, в первую очередь свойством ее проницаемости, влиятельности на воспринимающего, способностью создания композиций и художественного контекста (Л.В. Горюнова).

Мы отмечаем следующие основные каналы, посредством которых происходит, по нашему мнению, воздействие музыкальной среды: канал вибраций (как наиболее общий, охватывающий все проявления звучащего мира); канал эмоций (как основу «средоточия духовной жизни общества»); вербально-аналитический канал (способствующий критическому осмыслению поступающей информации, ее ранжированию и оценке); коммуникационный канал (обеспечивающий, с одной стороны, связь между различными проявлениями музыкальной среды, а с другой – способствующий сближению, взаимопониманию людей, погруженных в музыкальную среду и испытывающих ее всестороннее влияние.

К значимым в русле данного исследования особенностям музыкальной среды мы относим: глобальный характер, связь с гармонией мироздания, пространственную структуру, интенсивность ее влияния на человека, способность к формированию мировоззрения подрастающего поколения, способность быть катализатором эмоционального воздействия, способность к созданию синтеза, самодостаточность, и, одновременно, способность к созданию средовых композиций в содружестве с другими искусствами, стирание границ между искусством и реальностью.

Таким образом, наиболее значимыми педагогическими условиями формирования духовных ценностей молодежи в процессе ее взросления являются те, что формируются и функционируют внутри специально созданной педагогической музыкальной среды на основе ее проницаемости, влиятельности и свойства консонантного воздействия на человека.

Вторая глава исследования «Теоретико-методологическое обоснование значения эстетического воспитания для развития духовной культуры молодежи» выявляет эстетически обоснованные причины взаимосвязи возможностей педагогически организованной музыкальной среды и становления духовной культуры человека, раскрывает возможности эстетического воспитания в школьной среде, обосновывает роль синтеза искусств в воспитании духовной культуры растущего человека.

Изучение музыкального влияния как влияния эстетического – одно из важнейших направлений современной психолого-педагогической науки, так как эстетическое, являясь основополагающим звеном культуры в целом, обусловливает направленность развития на духовное возвышение. В процессе эстетического восприятия музыки отрываются новые возможности личности школьника, так как продвижение от эстетического освоения музыкально-развивающей среды к развитию творческого мышления и совершенствованию мотивационной сферы влечет за собой не только поиск нового в окружающем мире, но и поиск лучшего в себе самом.

Формирование эстетических взглядов растущего человека теснейшим образом связано с мировоззрением будущего общества, так как «невозможно себе представить человеческое общество без истории его культурного и художественного развития, также невозможно представить себе культурного человека без развитых эстетических взглядов» (Неменский Б.М.).

Эстетический компонент в его суммирующем значении по отношению к другим компонентам педагогически организованной музыкальной среды представляется последовательно интегрирующей силой, объединяющей все стороны физического, интеллектуального и эмоционального развития школьников. Эстетическое же воспитание затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, природы, поведения, труда, отношений – то есть весь окружающий мир в целом, совершенство которого представляется именно с позиций эстетического отношения.

Выдающиеся отечественные педагоги ХХ в. видели перспективу развития всей педагогической науки в развитии эстетического восприятия, понимания, духовного насыщения и возвышения подрастающего поколения. «Педагогика определяет эстетическое воспитание как воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности - в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства» (Шацкая В.Н.).

Не менее важным условием является также осознанность восприятия ребенком эстетического в искусстве и в жизни, что может быть достигнуто ведущей ролью целенаправленного педагогического воздействия в эстетическом становлении ребенка. Определяющим здесь является перевод стихийного, спонтанного общения с эстетическими явлениями в процессе которого ребенок, так или иначе, эстетически развивается, в русло педагогического руководства, так как развитие у ребенка эстетического отношения к действительности и искусству, как и развитие его интеллекта должно осуществляться в педагогически сформированной системе.

Эстетическое развитие школьников детерминирует такую необходимую для полноценного восприятия и осмысления информации способность, как способность любования, тесно связанную с общей способностью к глубокому переживанию. «Чувство восхищения и трепетное отношение к красоте… развитие благоговения перед ней… будут обусловлены сенсомоторной системой…, зрительными, речевыми, слуховыми анализаторами. Кроме этого, любование природой и рассматривание ее с близкого расстояния будут способствовать развитию ассоциативного мышления детей, помогут им образно воспринимать рассматриваемое, и в дальнейшем самим погружаться (переноситься) в увиденный мир образов» (Коротеева Е.И.).

В контексте данного исследования под синтезом искусств понимается добровольное соединение, сочетание, органический союз равноправных, сформировавшихся, самостоятельных начал, которые, вступая в конфликт между собой, преодолевают его и сочетаются в новую художественно-синтетическую реальность. Принципиальным основанием синтеза искусств в плане художественного творчества стало широкое освоение и преобразование окружающего мира. Синтез искусств в приложении к рассматриваемой проблеме необходимо понимать в двух смыслах: а) как историческую категорию, отражающую содержание художественных целостностей, сложившихся в результате постоянного процесса интеграции (наряду с процессом дифференциации); б) как определенную целостность, доступную созерцанию и анализу.

Синтез искусств осуществляется при тесном взаимодействии, слиянии разных видов искусства с опорой на свойственную искусству в целом образность. Принятые до настоящего времени определения типологических синтезов - пластического, театрального и кинематографического, уступают место более современному взгляду на саму природу синтеза. Так, «живая ткань кинематографа включает в себя все ранее известные виды искусства…, которые предоставили новому виду искусства свой язык, законы формообразования, экспрессию и силу воздействия, усиленные и преобразованные… взаимодействием на новом уровне. Это взаимодействие… создает совершенно новое явление, развивающееся по своим собственным законам, со своими собственными признаками и характеристиками, также, как газы водород и кислород, соединяясь на молекулярном уровне, рождают новое вещество с новыми свойствами – воду» (Рубинштейн И.Б.). Синтез искусств, воплощенный в образе педагогически организованной музыкальной среды предоставляет художественному творчеству не просто новые возможности и резервы в освоении мира, а возможности на новом качественном уровне, как в эстетической организации среды обитания человека, так и в осознании духовных ценностей.

В третьей главе «Педагогическая модель музыкальной среды в образовательном процессе: сущностная характеристика, структура, развивающий потенциал» были описаны и проанализированы современные концепции создания культурной среды воспитания подрастающего поколения, показана направленность динамической модели педагогически организованной музыкальной среды на развитие духовной сферы растущего человека, выявлены ее арттерапевтические возможности.

Культурная среда воспитания может быть представлена как система подходов и типических методических свойств, определяющих целостность учебного процесса. Центральным и объединяющим здесь остается способность прекрасного воздействовать на чувства людей, обогащать их духовный мир и возвышать над обыденной действительностью.

В данном исследовании выделяется ряд направлений эстетического воспитания в отечественной педагогической теории и практике. Это, в первую очередь, экогуманистическая система воспитания, становящаяся опорой для изучения вопросов этической культуры подрастающего поколения и вопросов развития чувства гражданственности, приобретающими все большую актуальность в русле развития современных общественных отношений (Н.С. Дежникова, С.А. Козлова, Е.С. Королькова, М.Е. Кульпетдинова, Г.Н. Филонов, И.В. Цветкова, А.И. Шемшурина). Раскрытие эстетического и общекультурного принципов через оценку объективных эстетических свойств природы привлекают к разработке системы эстетического воспитания на основе эстетического восприятия природы и ученых (Л.П. Печко), и педагогов (В.М. Сенкевич, И.В. Цветкова и др.). Изучение социокультурной среды в различных аспектах ее проявлений и влияний на школьников направлено, в основном, на выявление культурообразующей роли школы, от которой, в конечном итоге, зависит успешная социализация школьников в их дальнейшей жизни (Е.Б. Береговая, А. Севенюк, Н.Д. Соколова и др.). Особый интерес представляет обращение ряда исследователей к проблеме городской среды. Воспитательный потенциал культурной среды города реализуется, в частности, на уроках москвоведения, предоставляющих педагогам возможность обращения к форме интегрированных уроков (Л.И. Агрон, А.И. Карпов и др.). Опираясь на положения программы «Музыка», разработанной под руководством Д.Б. Кабалевского, на основной принцип тематизма, учителя музыки, заинтересованные в более широком привлечении фольклора в школьную практику обращаются в своей работе к изучению музыкально-фольклорного материала родного края (И.Н. Некрасова, Н.В. Павкина и др.). Развивая методы, разработанные классиками музейной педагогики - А.В. Бакушинским, Н.И. Романовым, А.У. Зеленко, Н.Д. Бартрамом, Я.П. Мексиным современные исследователи этой области педагогики (Н.Л. Кульчинская, О.Л. Некрасова-Каратеева, Ю.Н. Протопопов, Б.А. Столяров) именно в музее видят необходимую развивающую и «духоподъемную» среду, возникающую на основе «импульса от эстетического восприятия и эмоционального переживания художественного образа в его культурном поле» (Мацкевич М.В.). В последние годы педагоги и исследователи осуществляют создание новой функциональной модели общеобразовательной школы на базе полихудожественного взаимодействия искусств (Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, И.Б. Шульгина).

Понятие «образовательно-культурное пространство» является сложным психолого-педагогическим феноменом. Это все то, что окружает учащегося и влияет на воспитание, образование и развитие личности. Образовательно-культурная среда – это инфраструктура, ориентированная на организацию успешной жизнедеятельности учащихся и преобразующая интеллектуальную активность в личностную культуру» (Сманцер А.П.). В русле данного исследования, соглашаясь в целом с таким определением, мы можем несколько его уточнить и дополнить, определяя образовательно-культурная среду как многосоставное комплексное образование, которое представляет собой совокупность условий и влияний школьного и внешкольного окружения на воспитание, обучение и развитие школьников и, в свою очередь, испытывающее постоянное влияние всех участников образовательного процесса.

В связи с тем, что в данном исследовании мы определяем педагогически организованную музыкальную среду как наиболее влиятельную в плане формирования духовных устремлений подрастающего поколения, аккумулирующую в себе все разнообразие компонентов развития личности, естественно будет предположить, что именно этот вид культурной среды является наиболее эффективным основанием при создании модели образовательного процесса, отвечающего требованиям современности.

Сравнительный анализ направлений образования, базирующихся на средовом подходе и возможностей педагогически организованной музыкальной среды, доказывает актуальность разработки особой динамической модели педагогический организованной музыкальной среды, структура которой основывается на выделении нескольких значимых временных и пространственных характеристик. Среди них: стадиальные параметры; этапы развития: компоненты (материальный, креативный, действенный и преобразующий); послойная структура межличностных отношений, трансформирующихся по мере углубления деятельностного отношения к творческой работе и т.п.

Значительную роль в пространственно развернутой структуре педагогически организованной музыкальной среды играет стадиальная последовательность ее формирования. Первая стадия – начальная, когда музыкальная среда только начинает формироваться. Нередко на первой стадии формирования педагогически организованной музыкальной среды еще могут быть достаточно сильны проявления стихийной музыкальной среды, которые нередко провоцируют конфликты и разногласия в школьном коллективе. В связи с этим для первой стадии развития педагогически организованной музыкальной среды важна последовательность и принципиальность решений и действий по ее формированию со стороны педагогического руководства.

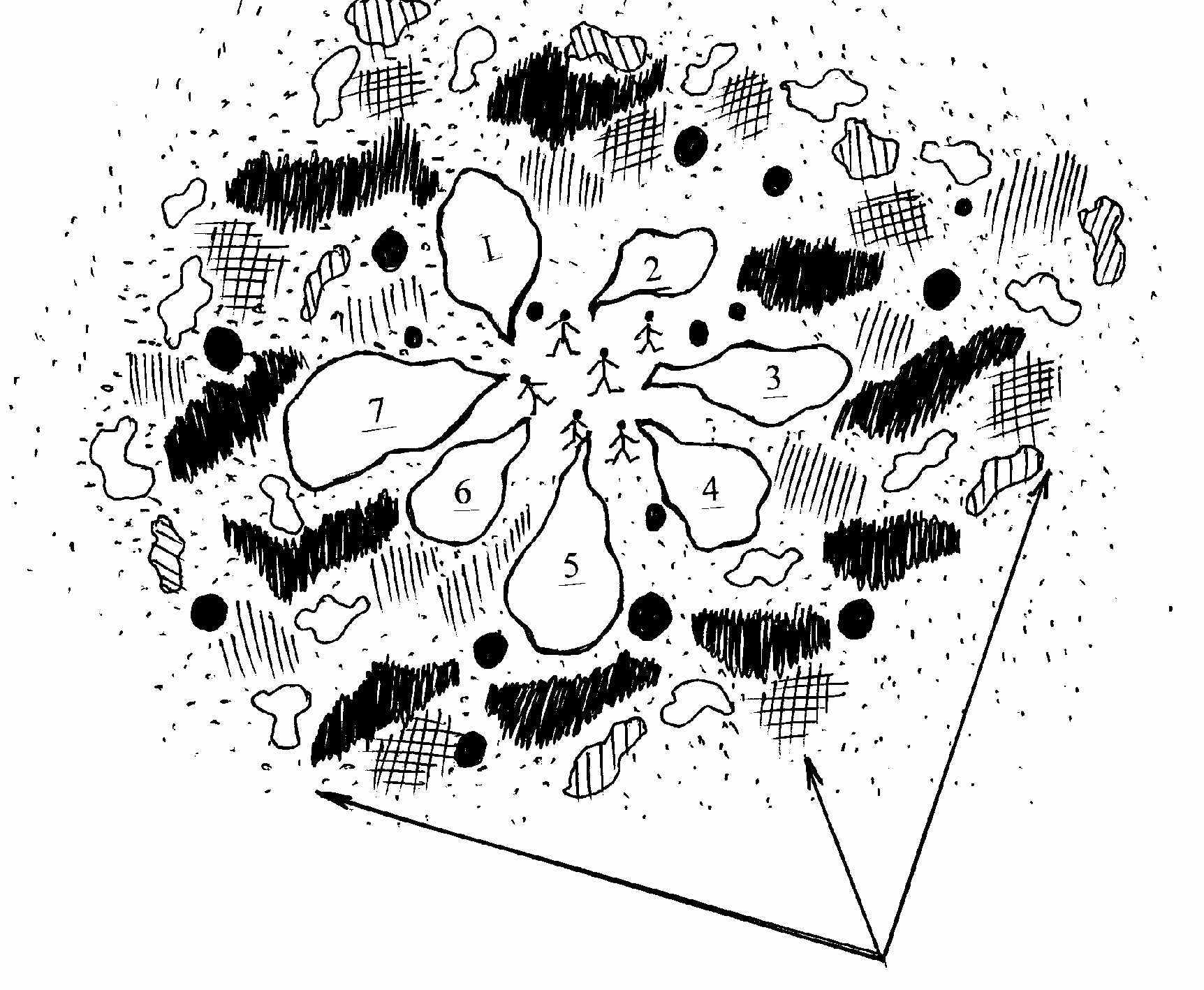

Схема 1. (Первая стадия)

Стихийная музыкальная среда