«Философии религии»

| Вид материала | Книга |

- Программа вступительного испытания по предмету религиоведение для поступающих на основные, 64.84kb.

- Предмет философии религии, 110.16kb.

- Вопрос Предмет философии религии. Философия религии, 13193.82kb.

- Вопросы вступительного экзамена по философии для поступающих на юридические специальности, 34.49kb.

- Лекции по философии религии часть вторая. Определенная религия Раздел первый. Естественная, 23.99kb.

- Учебно методический комплекс учебной дисциплины «философия религии» федерального компонента, 627.49kb.

- Учебно методический комплекс учебной дисциплины «философия религии» федерального компонента, 577.19kb.

- Точность науки, строгость философии и мудрость религии, 4338.83kb.

- Вопросы к зачету по философии на 2011/12, 17.9kb.

- Программа по философии к вступительным экзаменам в аспирантуру в 2011, 33.94kb.

ИСЛАМ И ХРИСТИАНСКИЕ ДОГМАТЫ

О христианской троице

«Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите три!..»109

Согласно всем толкователям, данный аят Корана повествует о недопустимости тринитарных воззрений в отношении Бога.

Тринитарный догмат, который присутствует в учении основных направлений Христианства, вступает в противоречие с учением Ислама (а также Иудаизма), в котором такое видение Божественной сущности является недопустимым. Однако и среди самих христиан в этом вопросе нет полного единства. Тринитарный догмат был отвергнут многими направлениями этой религии, и явился причиной раскола в Христианстве, который не преодолен вплоть до сегодняшнего дня.

Первое, на что стоит обратить внимание, при изучении данной проблемы, это отсутствие самого понятия и термина «Троица» в первоисточнике Христианства - Библии. Ни в одной книге Нового Завета нет однозначного упоминания о том, что сущность Бога следует понимать в трех лицах (ипостасях), как об этом говорится в учении современных церквей. По этому поводу в литературе современных антитринитарных сект говорится: «Библия, которую христианский мир признает как священную книгу, не учит Троице. Библия учит единству Бога»110. Собственно говоря, этот факт признается и самими христианскими клириками. Так, архимандрит Никифор писал: «Слово Троица, в священном писании собственно не встречается»111.

В то же время, Никифор писал о том, что смысл Троицы присутствует в некоторых стихах Нового Завета112 и даже Ветхого Завета113. С другой же стороны, он признает, что понятие «троица» встречается не в Священном Писании, а в трудах таких богословов как Тертуллиан, Феофил Антиохийский, Ориген, Афанасий Александрийский и некоторых других114. Понимая, что рационально объяснить сущность «Троицы» невозможно, Никифор подчеркивает, что в нее нужно верить. Он писал: «Хотя мы не постигаем внутренней тайны троичности Божества, но веруем ей…»115.

В то же время, науке известны неопровержимые факты того, что в раннем Христианстве не было представлений о божественности Иисуса и равенстве его Богу. "В 1965 году профессор Иерусалимского университета Шломо Пинес нашёл в Стамбуле арабский манускрипт, один из фрагментов которого представляет собой древнейший текст, переведённый с арамейского языка. Авторы текста — члены общины назореев в Иерусалиме подчеркивали, что они всегда оставались верными закону Моисея и почитали Иисуса не как Бога, а как Пророка иудейского. Они клеймили апостола Павла как фальсификатора учения Иисуса и ренегата, перешедшего на сторону римлян”116.

Даже в поздний период, уже в Римской империи, группы христиан не отождествляли понятия «Бог» и «Иисус». «В одной из деревенских надписей Бог и Иисус Христос упомянуты раздельно: по-видимому, верующий, поставивший это надгробие, воспринимал Иисуса как Мессию, посланного Богом, т. е. так, как воспринимали его многие первые христианские группы»117. В одном раннем христианском апокрифе, под названием «Дидахе», восходящим к началу II века, о распятии и воскресении Христа нет ни слова. Этот документ является кратким руководством по религиозному воспитанию и отправлению богослужения. Более того, Иисус в "Дидахе" назван не Богом и не "сыном Божьим", а "рабом Господним". «В греческом тексте здесь употреблено слово "пайс", которое обозначает и "дитя", и "раб", т. е. человек, подчиненный кому-то»118. А некоторые апокрифические Евангелия ранних последователей Иисуса повествовали о нем как о земном человеке (впрочем, как и Евангелия “синоптиков”) и даже отрицали его распятие и воскресение. Наглядным примером этого является Евангелие Варнавы119.

Формирование тринитарного догмата в Христианстве начало постепенно формироваться в условиях усиления позиций церкви и превращения этой религии в государственную религию Римской империи. В его основе лежит слияние трех идей:

1. Привычных народных суеверий и верований языческого происхождения, которые господствовали в Риме;

2. Древних традиций античной философии, в частности неоплатонизма;

3. Иудейской традиции, приспособленной под первые две идеи (для этого в Священных Писаниях были соответственным образом истолкованы некоторые стихи).

То, что современное Христианство является синтезом греко-римского мировоззрения с иудейским мировоззрением, признано многими независимыми учеными и исследователями: «Христианская теология возникла как синтез иудейско-христианской мифологии и греческо-римской философской традиции в ее идеалистическом аспекте при минимальном участии науки, которая иногда просто пренебрегалась»120.

Однако главной теоретической базой для учения о «Троице» явилось учение неоплатоников, которые были носителями многовековой философской традиции античности. К моменту становления Христианства официальной религией Рима, учение неоплатоников уже представляло собой системное и фундаментальное мистико-философское учение. Именно в такой серьезной теоретической базе и нуждалось Христианство. Несмотря на сложные и неоднозначные отношения между усилившейся религией и шедшей к своему упадку античной философией, Христианство многое заимствовало у нее. Достаточно сказать, что практически все отцы раннего Христианства, заложившие основы догматики этой религии, прошли школу неоплатоников (например, Григорий Назианзин, Василий Кесарийский, Григорий Нисский и т.д.)121. А Ориген был учеником Аммония Саккаса, учителя самого основателя неоплатонизма - Плотина122.

В христианском учении о Троице имеется много общего с плотиновским учением об эманации. Плотин считал, что началом бытия является Единое. Однако Единое не является у него личностным монотеистическим Богом, а является безличным трансцендентным первоначалом. Т.е. Единое мыслится в монистическом смысле.

Процесс умножения бытия Плотин видел в «истечении» (эманации) Единого. Это истечение происходит посредством световых излучений. Единое первоначало как бы излучает из себя все сущее, в результате которого происходит постепенное отдаление от первоначала и деградация.

В идеальной сфере Единое первоначало излучает Мировой Ум, который является первой ступенью эманации. Он является идеальной духовной сущностью, которая, являясь субъектом, мыслит Единое. Мировой Ум является первым бытием и в нем существует множественность идей.

Излучение Единого не поглощается полностью Мировым Умом, а продолжает движение. В результате появляется Мировая Душа, которая является еще одной ступенью эманации Единого первоначала. В Душе уже множественность (которая мыслится как деградация) выражена в еще большей степени, в связи с тем, что она появилась от Единого посредством Мирового Ума. Следовательно, она еще более удалена от Единого. В связи с этим, в Мировой Душе уже имеется контакт с материальным миром, который существует изначально и никем не сотворен.

Далее начинается снижение Мировой души на феноменальный мир, где она дробится на множество душ, которыми обладают все объекты материального мира. Таким образом, в материальном мире множественность доходит до своей кульминации и свет Единого растворяется во тьме, с которым Плотин сравнивает материю. Материя противостоит свету и является причиной угасания света Единого. Поэтому Плотин видел в материальном мире источник Зла.

Примечательно, что Плотин выделял троицу «Единое - Мировой Ум - Мировая душа», каждая из которых является в его философии «ипостасями» идеального бытия.

В человеке, по Плотину, заложена частица света Единого и благодаря этому он может начать обратное восхождение к Нему. Для этого Плотин проповедовал экстатические состояния, выраженные в достижении и растворении души в Едином, выходе из вечной тьмы материального мира.

Модель эманации Единого, как и мистицизм философии Плотина оказал огромное влияние на последующие религиозно-философские доктрины. На этой модели строили свои доктрины гностики, христианские мистики, а позднее и суфии-пантеисты.

Вместе с тем, эта модель оказала воздействие на формирование и теоретическое обоснование христианской доктрины о Троице. Совпадения в христианском учении о Троице и плотиновским учением прослеживаются в наличии триады в сфере идеального, внеземного бытия, понятии ипостасности божественной сущности и т.д.

Несомненно, что все эти категории плотиновской философии оказали большое воздействие на формирование тринитарного догмата церкви. Известно, что теоретическое обоснование этой доктрины было изложено в работах «каппадокийских» отцов церкви, которые, как об этом говорилось выше, ранее прошли школу неоплатоников. «Особенно много усилий приложил «капподокиец» Григорий Нисский к обоснованию догмата троицы. Он опирался при этом на принципы неоплатонизма, различавшего в сфере идеального мира три основные ипостаси, или субстанции: Единое, Ум и Мировую душу, представляющие собой лестницу снижающегося совершенства. Григорий же стал рассматривать каждую из трех ипостасей совершенно равными друг другу лицами божественной троицы»123. Другой «капподокиец» Григорий Назианский также «переносил в христианскую теологию методы неоплатоновской идеалистической диалектики»124. Само же понятие «Троица» впервые встречается в произведении Тертуллиана «О целомудрии» (II в.)125.

Для формирования троичного догмата, ее сторонникам было необходимо решить вопрос с сущностью Иисуса. Эта проблема, названная «христологией», к IV веку вызвала ожесточенные споры между сторонниками и противниками обожествления Иисуса. Эти споры вылились в серьезное противостояние и дестабилизацию политической обстановки в Римской империи. Учитывая серьезность положения, римские императоры, преследуя свои политические цели, вмешивались в эти события, и периодически принимали сначала сторону одних групп, а затем других. В конечном итоге этот вопрос перешел в политическую плоскость.

По вопросу о сущности Иисуса с самого начала имели место конфликты. Пресвитер Арий (256-336) не признавал извечность Иисуса, его равенство с Богом и считал Иисуса первотворением, посредством которого Бог создал этот мир. В этих утверждениях, в принципе, не было ничего нового. Все эти нашли отражение также в доктрине Павла Самосатского, учеником которого был Арий. Еще до Ария в Римской империи действовали монархиане, у которых был серьезный конфликт с римским епископом Виктором (189-199). Значительная часть Монархиан «отстаивало абсолютное единство Бога и отвергало идею Троицы. Они видели в нем человека, в котором действовала божественная сила. Этих монархиан называли динамистами (впоследствии - адопцианами)»126. Адопцианство было объявлено ересью на соборе в Регенсбурге, при папе Адриане в 792 году.

Однако идеи Ария были, в конце концов, признаны еретическими. Победила точка зрения о «единосущности» Иисуса с Богом-отцом. В защиту этой идеи выступил дьякон Афанасий. Он утверждал несотворенность Иисуса и его извечность. Конфликты между арианами и афанасьевцами были невыгодны императору-язычнику Константину, который хотел воспользоваться Христианством, как орудием для установления политической стабильности в империи. По его инициативе, в 325 году собрался собор в Никее, на котором император открыто, принял сторону сторонников «единосущности» Бога и Иисуса. Под его давлением на этом соборе было сформулировано положение о том, что «все те, кто говорят, что было время, когда (Христа) не было или прежде, чем он был рожден, не было, или он пришел к бытию из ничего, или он другой субстанции или сущности, или сотворен, или подвержен изменению, или умалению, всех их католическая и апостолическая церковь предает анафеме». Однако потом Константин и его наследники склонялись как на сторону арианцев, так и на сторону сторонников афанасьевцев, преследуя свои политические цели.

Константинопольский собор, который собрался в 381 году, закрепил положения Никейского собора. Однако, несмотря на это, сопротивление арианства продолжалось еще на протяжении некоторого времени. Отголоски арианства время от времени давали о себе знать и на протяжении последующего периода истории, вплоть до нашего времени. Время от времени появлялись объявленные ортодоксальной церковью «еретиками» группы, которые отвергали идею троицы. «Так, богомилы-катары (XI-XIV века) не признавали Христа равным Богу-отцу, а большая их часть отвергала легенду о смерти и воскрешении Христа (отсюда отвержение ими креста)127. Аналогичных воззрений придерживались и альбигойцы. Однако западная церковь ввела в действие методы репрессий против этих и других антитринитарных движений.

Аналогичные процессы имели место и в истории восточной (Православной) церкви. В XV веке в Новгороде распространялась ересь «жидовствующих», схожая с учением «стригольников». «Некоторые из них не признавали догмата о троичности Бога как противоречащего тезису о единобожии»128. В XVI веке проповедывал русский мыслитель Феодосий Косой. Он учил, что «Христос был только человеком», «отвергал церковное учение об искупительной жертве Иисуса»129. Другой русский просветитель XVI века Матвей Башкин также «отрицал божественную природу Иисуса»130. Православная церковь, также как и западная церковь, жестоко преследовала этих и других антитринитариев. В настоящее время последовательными противниками Троицы в Христианстве являются «Свидетели Иеговы». В их учении имеются элементы арианства.

Краткая история арианства131

«Константин в 324 г. одержал победу над Лицинием, проводившим, вопреки «Миланскому эдикту», враждебную христианам политику. Эта победа сделала Константина единым правителем всей империи, в тот момент, когда в ее восточной половине шла ожесточенная борьба между александрийским пресвитером Арием и епископом Александром. Арий отрицал тождественность, единосущность Бога-отца и бога-сына; сын не существовал до рождения, не мог быть изначален: творение не может равняться Творцу. По существу Арий стоял на той монархианской позиции, которая была уже признана ересью и осуждена. Когда епископ Александр осудил Ария и поддержавших его 11 диаконов и пресвитеров, Сильвестр (епископ, возглавлявший западную церковь) не только одобрил это решение, но и известил о нем все епископии Запада. Однако Арий нашел много сторонников на Востоке, притом очень влиятельных, и Константин, опасавшийся, что раскол церкви может вызвать отпадение отдельных частей его империи, отправил в Египет близкого ему епископа Осия для восстановления единства церкви. Осий, вместе с епископом Александром выработали специальный термин для определения отношения между Богом и сыном – единосущный (homousios). Осии удалось убедить императора Константина в том, что этот термин должен быть признан во всем христианском мире путем провозглашения его вселенским собором.

Таковы были предпосылки созыва Никейского собора 325 г. и принятия им, по требованию Константина, догмата о троичности бога – «един в трех лицах». Сильвестр играл при этом незначительную роль. Среди членов собора (более 250) было всего 4 представителя Запада (не считая Осии); Рим послал лишь двух пресвитеров: Виктора и Викентия.

Так как никейский «символ веры» был продиктован императором, то все христиане были обязаны ему повиноваться. Иначе их могли обвинить в государственной измене. После этого значительно усилились преследования ариан, и всех тех, кто не соглашался в точности исповедовать принятую государственной властью формулу. Ариане противопоставляли «единосущности» (homousios) отца и сына их «подобосущность» «(homojusios)»: буква «йот», разделявшая сторонников никейского догмата и ариан, стала как бы причиной раскола церкви.

Однако в Александрии цезарепапизм, сказавшийся на никейском соборе, вызвал недовольство, так как епископ Афанасий увидел в нем «смертельный удар» церковной независимости, что дало возможность арианцам использовать «никейца» Афанасия против Константина. Император Константин, который подходил к религии с точки зрения политической, как главной опоре общественного порядка, испугался росту недовольства его политикой и перешел на сторону ариан. Отныне преследованиям стали подвергаться сторонники «свободной и независимой» от государственной власти церкви; ариане же очутились в лагере приверженцев императора. Созвав арианский собор 335 г. в Тире (Финикия), осудивший никейский символ веры и принявший формулу «подобия» отца сыну, Константин получил возможность менять основные положения христианского вероучения по собственному произволу. Сам он считал нужным засвидетельствовать перед всей империей свою приверженность новому символу веры. Перед смертью он принял Христианство из рук арианца Евсевия, известного церковного историка, вначале находившегося в ссылке за арианство, а затем ставшего советником императора. При преемниках Константина, когда сразу стало три императора, о всеимперском цезарепапизме не могло быть и речи: западная половина империи с ее двумя императорами поддерживала никейский символ, Восток, с сыном Константина – Констанцием II защищал арианство. Задача примирения обоих группировок выпала на долю римского епископа Юлия I (337-352), созвавшего в 343 г. собор в Сердике (ныне София). На этом соборе большинство принадлежало Западу, и естественно, что никейский символ был принят в качестве единственного догмата, арианство же было осуждено и квалифицировано как еретическое учение. Произошел раскол между Востоком и Западом, Сердикский собор постановил, что недовольные епископы могли обращаться с апелляцией к папе Юлию I. Хотя это постановление носило частный характер, последующие папы толковали его как исключительную и навсегда данную собором 343 г. привилегию римскому папе. С этого времени папа стал претендовать на верховенство, на примат, который отныне считался освященным сердикским собором. Претензия эта, однако, была совершенно неосновательна: решения этого собора могли касаться лишь Запада. Восточные епископы ушли с собора и образовали свой собор в Филиппополе, где были вынесены постановления в арианском духе.

Император Констанций не соглашался на предоставление особых прав главам важнейших епископий. Объявив «моя воля – вот канон», он отвергал Сердикский собор, так как вождем на нем был Афанасий, борец за «независимость» церкви от императорской власти. При таких обстоятельствах папой стал Либерий (352-366), который получил приказ от императора о созыве в 355 г. собора в Милане. На этом соборе должно было быть строжайше осуждено поведение «независимца» Афанасия и тех, кто не согласился бы на репрессии против него. Несколько членов Миланского собора были отправлены в ссылку. Среди них был Либерий, сосланный во Фракию. Вместо него был избран арианин Феликс II (355-365). Однако, как только Либерий раскаялся и согласился быть послушным орудием императора, ему вернули римскую кафедру, тем более, что он и в догматическом отношении обнаружил не меньшую уступчивость. Формула никейцев «единосущность» и противопоставлявшаяся ей «подобосущность» были фактически ликвидированы заявлением Либерия о том, что человеческому разуму недоступно постичь тайну рождения сына и что об этом ничего не сказано в Священном Писании. Так восторжествовало «единство» христианской религии, ценой явного нарушения никейского символа веры. «Наступило тяжелое время, - писал Иероним, - когда весь мир исповедовал арианство».

Тогда-то император Констанций издал указ: «Мы требуем, чтобы сознавшихся в принесении жертв и служении идолам наказывали смертной казнью». Таким образом, от «Миланского эдикта» о веротерпимости и никейского символа веры не осталось ничего, кроме провозглашения «единой христианской религии». С этого момента (за исключением двухлетнего царствования Юлиана Отступника в 361-363 гг.) язычество стало по всей империи преследоваться с особой жестокостью. В 416 г. были лишены права занимать государственные должности, в 423 г. язычники упоминались так, как будто их не существовало, в 448 г. было проведено сожжение антихристианских книг, а при Юстиниане I язычникам было запрещено владеть имуществом и была закрыта их философская школа в Афинах (529). Вся деятельность церкви характеризовалась суровейшей нетерпимостью и кровавыми преследованиями.

Победившее Арианство стало распадаться на множество сект. Папа Дамасий, больше рассчитывавший на императора, чем на самого себя, в разрешении бесконечных богословских споров, обратился к императору Феодосию I (379-395). В 381 г. император созвал в Константинополе новый собор, на котором были обсуждены разнообразные символы веры. Император осудил все символы веры, которыми признавалось разделение троицы, и одобрил только веру в «единосущность». Одобрение это приняло форму императорского указа, нарушение которого влекло за собой самые тяжелые наказания. Те из христиан, кто не разделял взгляда, принятого императором, были объявлены, наравне с язычниками врагами государства и подлежали строгому наказанию. За пролитую кровь и за массовое разрушение храмов, библиотек и арианских церквей несут ответственность как император Феодосий, так и папа Дамасий, благословлявший деятельность императора, как создателя единой, всеимперской, обязательной, государственной религии. Феодосий создал единую церковь, а Дамасий признал единственно правильным перевод Библии на латинский язык, сделанный Иеронимом (Вульгату) и требовал уничтожения всех других переводов Библии, не совпадавших полностью с переводом его друга и соратника».

Троицы в различных верованиях

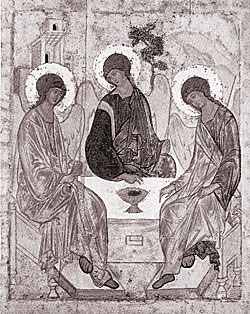

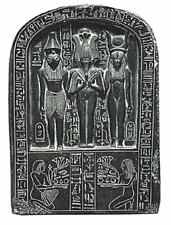

| Троицы, триады почита-лись с самых древнейших вре-мен. Поклонением им практико-валось задолго до возникновения Христианства. Здесь приведены изображения божественных тро-иц в египетских, индийских куль-тах и Христианстве:  Христианская икона Андрея Рублева «Троица» (XVII век). Москва, Третьяковская галерея |  Древнейшая египетская «святая троица» (боги Осирис, Гор и Исида). Париж, Лувр  Индуистская троица Тримурти (боги Брахма, Вишну, Шива). Храм Шивы на острове Элефанта, возле Бомбея (V век). |

Ислам и арианство

Ничем не обоснованно мнение о том, что якобы Ислам произошел, либо имеет какое-либо отношение к арианству. Эта мысль в частности приводится в словаре Брокгауза-Ефрона. Дело в том, что Арий утверждал, что Иисус подобосущен Богу, даже если он и сотворен им. В отличие от него афанасьевцы говорили об их единосущности. И то и другое является противоречием для доктрины ортодоксального Ислама, где Иисус не подобосущен Богу, как утверждали ариане. В Исламе нет вообще ничего подобного сущности и атрибутам Бога. Доктрина арианства скорее близка к доктрине "Свидетелей Иеговы".

Воззрения Ария выражены в «Окружном послании» против ариан Афанасия: «Мы веруем, как учит апостольская Церковь, во единого нерожденного Отца, Который не имеет виновника Своего бытия... и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божья единородного, рожденного не из несущего, а из сущего Отца, не по подобию материального процесса, не чрез отделение или истечение... но неизреченно, так как существо Его непостижимо для сотворенных существ… Итак, должно приписывать нерожденному Отцу, Ему только свойственное, достоинство, признавая, что Он не имеет ни в ком виновника Своего бытия; но должно воздавать подобающую честь и Сыну, приписывая Ему безначальное рождение от Отца, не отрицать его божества, но признавать в Нем точное соответствие образа Отца во всем, а признак нерожденности усвоять только Отцу, почему и Сам Спаситель говорит: "Отец Мой больше Меня" (Ин. 14:28)».

Этот символ веры арианства является несовместимым с исламской доктриной, в котором веры в Божьего сына нет.