Опорный конспект лекций Основные понятия, термины, законы, схемы Для студентов заочной и дистанционной форм обучения

| Вид материала | Конспект |

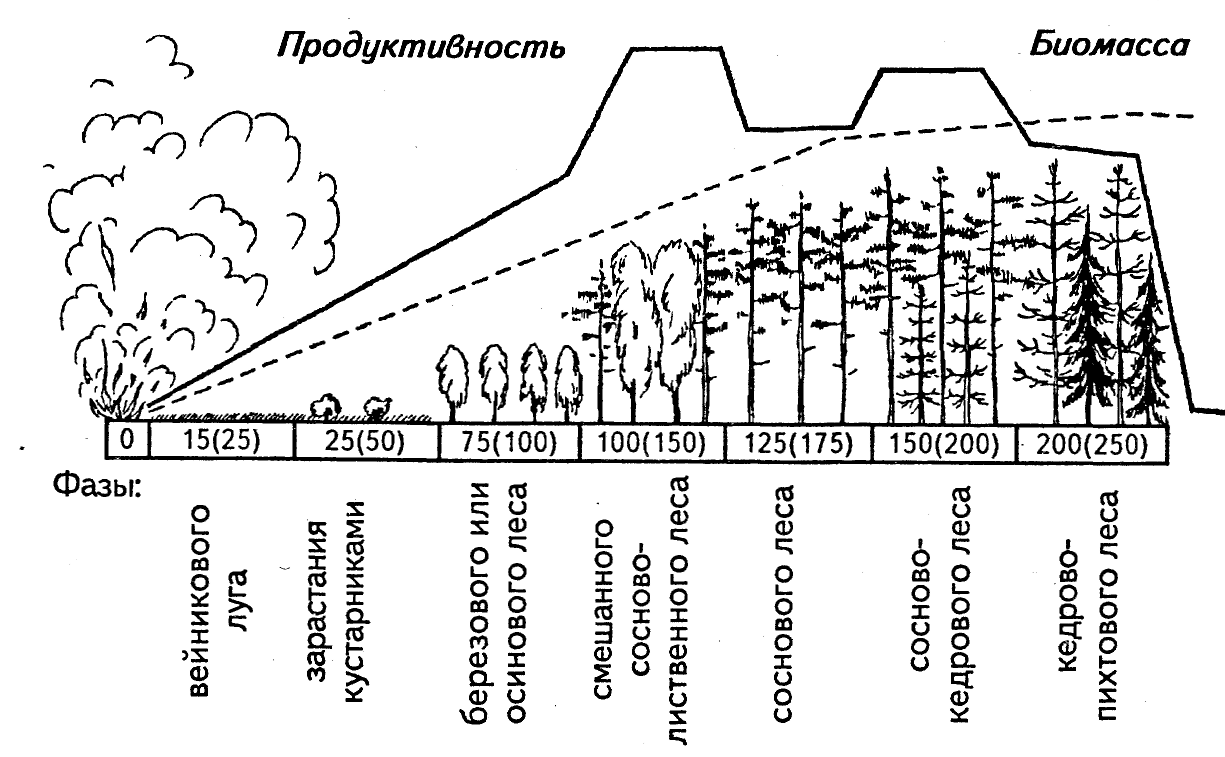

Содержание2. Биоценоз, биотоп, биогеоценоз, окружающая среда Структура биогеоценоза Правило экологических пирамид Сукцессия хвойного леса после пожара Внешняя среда Среда обитания |

- Учебно-методическое пособие для студентов заочной, вечерней и дистанционной форм обучения, 2226.88kb.

- Краткий конспект лекций Кемерово 2002 удк: 744 (075), 1231.26kb.

- Конспект лекций для студентов заочной формы обучения по дисциплине " Организация производства", 16.36kb.

- Конспект лекций для студентов специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет, 1420.65kb.

- Конспект лекций по курсу "Начертательная геометрия и инженерная графика" Кемерово 2002, 786.75kb.

- Конспект лекций для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения, 1439.07kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Конспект лекций для студентов специальности "Автоматизированное управление технологическими, 90.52kb.

- Конспект лекций по курсу "Информатика и использование компьютерных технологий в образовании", 1797.24kb.

- Методические указания по разработке разделов дипломного проекта (работы) для студентов, 311.09kb.

2. Биоценоз, биотоп, биогеоценоз, окружающая среда

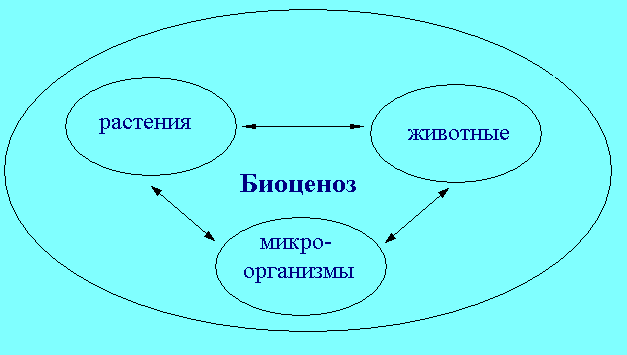

Живые организмы делят на три группы: растения, животные и микроорганизмы.

Все растения, животные и микроорганизмы связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

Совокупность растений, животных и микроорганизмов, которые совместно проживают в одних и тех же условиях среды, называют биоценозом (греч. биос – жизнь, койнос – общий).

Атмосфера, гидросфера и литосфера тоже взаимно связаны между собой.

Участок земной поверхности (суши или водоема) с одинаковыми условиями среды, на котором существует биоценоз, называют биотопом (греч. биос – жизнь, топос – место).

Биотоп - это место существования биоценоза, а биоценоз – это комплекс организмов, который существует в данном биотопе.

Живые организмы взаимодействуют не только друг с другом, но и с окружающей средой и образуют с ней единое целое.

Единый природный комплекс, который образован живыми организмами и средой их обитания, называют экосистемой.

Ствол погибшего дерева, лес, озеро, океан, биосфера – это примеры разных по масштабности экосистем. Как правило, большинство экосистем относится к открытым системам.

Биоценоз и биотоп обмениваются между собой и с окружающей средой веществом, энергией и информацией (сигналами).

Совокупность биоценоза и биотопа, которая функционирует как единое целое за счет обмена веществом, энергией и информацией, называют биогеоценозом (греч. биос – жизнь, гео – земля, койнос – общий).

Биогеоценоз является наименьшей частицей биосферы, то есть биосфера состоит из множества биогеоценозов.

Любой биоценоз является экосистемой, но не каждая экосистема является биогеоценозом.

^ Структура биогеоценоза

Несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурным сходством. В каждой из них можно выделить три функциональных группы организмов, связанных между собой потоками энергии, вещества и информации: фотосинтезирующие растения - продуценты, различные уровни консументов, детритофагов и редуцентов. Они составляют биотическую структуру экосистем.

Все живые системы являются открытыми, и любая экосистема поддерживает свою жизнедеятельность благодаря энергии Солнца и способности живых компонентов эту энергию улавливать и концентрировать, а использовав - рассеивать в окружающую среду.

Из доходящей до Земли энергии Солнца 33 % отражается облаками и пылью атмосферы (это так называемое альбедо или коэффициент отражения Земли), а 67 % поглощается атмосферой, поверхностью Земли и океаном. Лишь около одного процента поглощенной энергии поддерживает существование всего живого вещества планеты, а вся остальная энергия, нагрев атмосферу, сушу и океан, рассеивается в пространстве в форме теплового (инфракрасного) излучения.

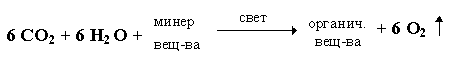

Зеленые растения улавливают энергию Солнца и превращают ее в потенциальную энергию химических связей органических веществ, создаваемых ими в ходе реакции фотосинтеза:

Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется в ходе этой реакции в потенциальную энергию, запасенную, например, в глюкозе С6Н12О6. Из глюкозы вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания - биогенами - образуются все ткани растительного мира - белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

Кроме растений-фотосинтетиков продуцировать органическое вещество могут некоторые бактерии, которые используют энергию, выделяющуюся при окислении неорганических соединений, например, аммиака, железа и особенно серы. Это так называемая энергия химического синтеза, поэтому организмы называются хемосинтетиками.

Таким образом, растения и хемосинтетики создают органическое вещество из неорганических составляющих с помощью энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами потенциальной энергии обеспечивает существование всех остальных живых организмов на планете. Виды, потребляющие созданную продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей жизнедеятельности, называются консументами (потребителями) или гетеротрофами.

Консументы - это самые разнообразные организмы от простейших до человека, которые подразделяются на ряд подгрупп в соответствии с различиями в источниках их питания.

Питающиеся непосредственно продуцентами растительноядные животные, или фитофаги, называются первичными консументами или консументами первого порядка. Их самих употребляют в пищу хищники, или плотоядные – консументы второго и более высоких порядков. Например, кролик, питающийся растительной пищей - это консумент первого порядка, а лиса, охотящаяся за кроликом - консумент второго порядка. Виды, употребляющие в пищу как растения, так и животных, относятся к всеядным, как например, человек, который может быть консументом первого порядка, когда ест овощи, второго порядка, когда ест говядину, или консументом третьего порядка, когда употребляет в пищу хищную рыбу.

Мертвые растительные и животные органические остатки, например опавшие листья, экскременты и трупы животных, называются детритом. Организмы, специализирующиеся на питании детритом (например, грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и т.д.), называются детритофагами. Значительная часть детрита в экосистемах не поедается животными, а гниет и разлагается с участием грибов и бактерий, которых обычно выделяют в особую группу детритофагов и называют редуцентами. Редуценты замыкают биогеохимический круговорот веществ, разлагая органику на исходные неорганические составляющие - углекислый газ и воду, и препятствуют накоплению в экосистемах отходов.

Перенос энергии от растений - продуцентов через ряд других организмов в результате их поедания друг другом, называется пищевой или трофической цепью.

Различают два типа пищевых цепей – пастбищные (или цепи выедания), и детритные (цепи разложения). Из-за сложных взаимоотношений, в которые вовлечены все организмы природных экосистем, пищевые цепи тесно переплетаются и образуют сложные трофические сети. Чем сложнее и разветвленнее пищевая сеть, тем стабильнее поток вещества и энергии через нее, а также экосистема в целом.

П

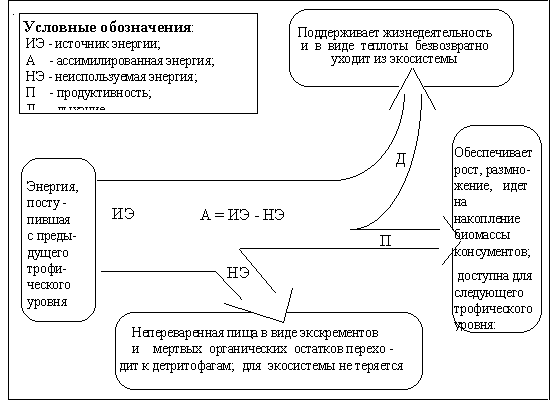

рирост биомассы в экосистеме за единицу времени называется биологической продуктивностью (продукцией). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества. Первичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени продуцентами, превращающими в энергию пищи лишь около 1% энергии солнечного света. Большая часть валовой первичной продукции расходуется на дыхание и поддержание жизнедеятельности самих продуцентов, а оставшаяся часть идет на прирост биомассы, образуя так называемую чистую продукцию. Вторичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени консументами на разных трофических уровнях. Около 90 % полученной энергии консументы тоже расходуют на поддержание своей жизнедеятельности, так что каждому последующему трофическому уровню передается в среднем около 10% от количества энергии, поступившей на предыдущий (закон Линдемана или «правило 10%»). Поскольку в каждом звене пищевой цепи около 90% энергии теряется, длина пищевой цепи ограничивается размерами этих потерь и, как правило, не превышает 3 - 4 уровня.

рирост биомассы в экосистеме за единицу времени называется биологической продуктивностью (продукцией). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества. Первичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени продуцентами, превращающими в энергию пищи лишь около 1% энергии солнечного света. Большая часть валовой первичной продукции расходуется на дыхание и поддержание жизнедеятельности самих продуцентов, а оставшаяся часть идет на прирост биомассы, образуя так называемую чистую продукцию. Вторичная продукция – это биомасса, созданная за единицу времени консументами на разных трофических уровнях. Около 90 % полученной энергии консументы тоже расходуют на поддержание своей жизнедеятельности, так что каждому последующему трофическому уровню передается в среднем около 10% от количества энергии, поступившей на предыдущий (закон Линдемана или «правило 10%»). Поскольку в каждом звене пищевой цепи около 90% энергии теряется, длина пищевой цепи ограничивается размерами этих потерь и, как правило, не превышает 3 - 4 уровня. ^ П

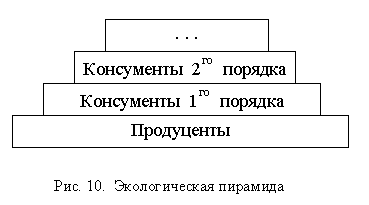

равило экологических пирамид, сформулированное Ч. Элтоном в 1927 году, отражает законы распределения количества энергии в пищевых цепях, показывая, что на каждом предыдущем трофическом уровне количество вещества (пирамида биомасс) и энергии, аккумулированной в единицу времени (пирамида энергии), больше, чем на последующем. Графически трофическую структуру сообщества представляют в виде пирамиды, основанием которой служит первый трофический уровень - уровень продуцентов, а последующие уровни образуют следующие этажи пирамиды. При этом высота всех блоков-этажей одинакова, а длина пропорциональна биомассе или энергии на соответствующем уровне.

равило экологических пирамид, сформулированное Ч. Элтоном в 1927 году, отражает законы распределения количества энергии в пищевых цепях, показывая, что на каждом предыдущем трофическом уровне количество вещества (пирамида биомасс) и энергии, аккумулированной в единицу времени (пирамида энергии), больше, чем на последующем. Графически трофическую структуру сообщества представляют в виде пирамиды, основанием которой служит первый трофический уровень - уровень продуцентов, а последующие уровни образуют следующие этажи пирамиды. При этом высота всех блоков-этажей одинакова, а длина пропорциональна биомассе или энергии на соответствующем уровне. Масса всех организмов в пределах экосистемы называется суммарной биомассой. Наибольшая биомасса, в среднем 45кг/м2, имеется во влажных тропических лесах, а в океане – в сообществах коралловых рифов (примерно 2 кг/м2). В зрелом сообществе чистая продукция равна нулю, т.е. сколько биомассы создается продуцентами, столько же съедается и минерализуется консументами и редуцентами.

Последовательная смена сообществ на одной территории под действием экологических факторов называется сукцессией. Первичная сукцессия – развитие экосистемы на голом месте, например на возникшем в море вулканическом острове. Вторичная сукцессия – процесс восстановления нарушенного сообщества до равновесного (климаксного) состояния.

^ Сукцессия хвойного леса после пожара

Окружающая среда – внешняя среда, находящаяся в непосредственном контакте с рассматриваемой системой, объектом или субъектом; среда существования живых организмов. Включает в себя атмосферу, гидросферу, литосферу конкретного местонахождения объекта, субъекта и т.д.

^ Внешняя среда – суммарное название явлений и сил природы, ее вещественного состава и пространства, а также любой деятельности человека, находящиеся вне рассматриваемой системы, объекта или субъекта, но не обязательно контактирующие с ними. Включает в себя атмосферу, гидросферу и литосферу Земли.

^ Среда обитания – часть окружающей среды, в которой осуществляются или могут осуществляться постоянные взаимодействия различного рода живых организмов с разнообразными веществами органического и неорганического происхождения и с приходящим потоком энергии.