Ббк 54. 11 Б79

| Вид материала | Монография |

СодержаниеЭпидемиология лимфом Диагностика и определение стадии болезни Определение стадии лимфомы |

- Б79 Болюбаш Я. Я, 810.38kb.

- Развитие тезауруса классификационных рубрик по физике полупроводников, 199.49kb.

- Удк 656 08; 629 072 ббк 52. 5: 88., 1958.04kb.

- Урок. 9 класс Тема: Понятие о библиотечно-библиографической классификации (ббк). Расстановка, 119.79kb.

- Учебное пособие Москва, 2008 удк 34 ббк 66., 20999.29kb.

- Ббк 63. 3(2) в 35, 8152.98kb.

- Ббк 63. 3(0) 3 14, 5301.51kb.

- К. В. Балдин [и др.]; под ред., 648.37kb.

- Рафаел папаян, 3846.74kb.

- Удк 159. 9 Ббк 88. 8 А 733, 2819.09kb.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛИМФОМ

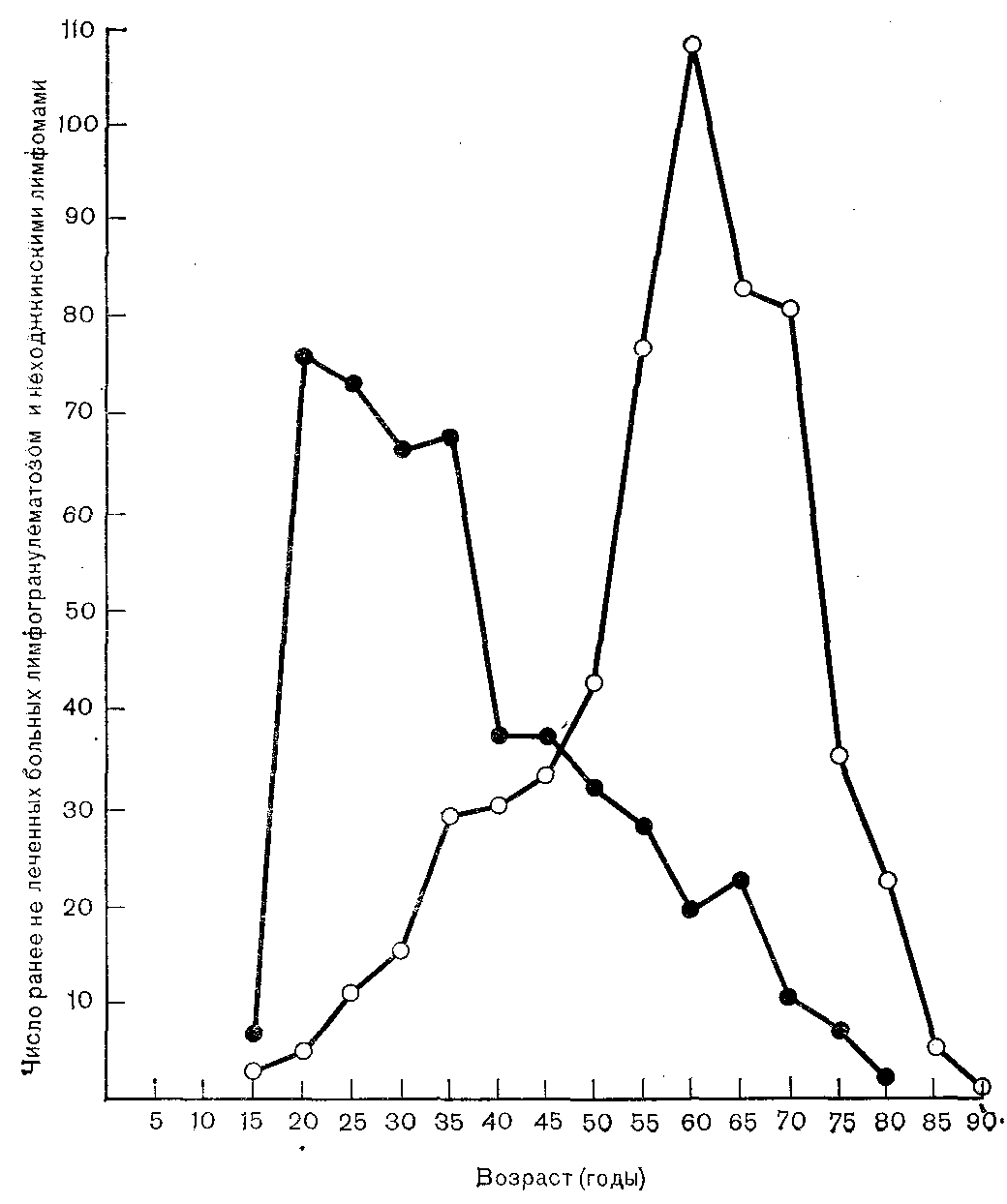

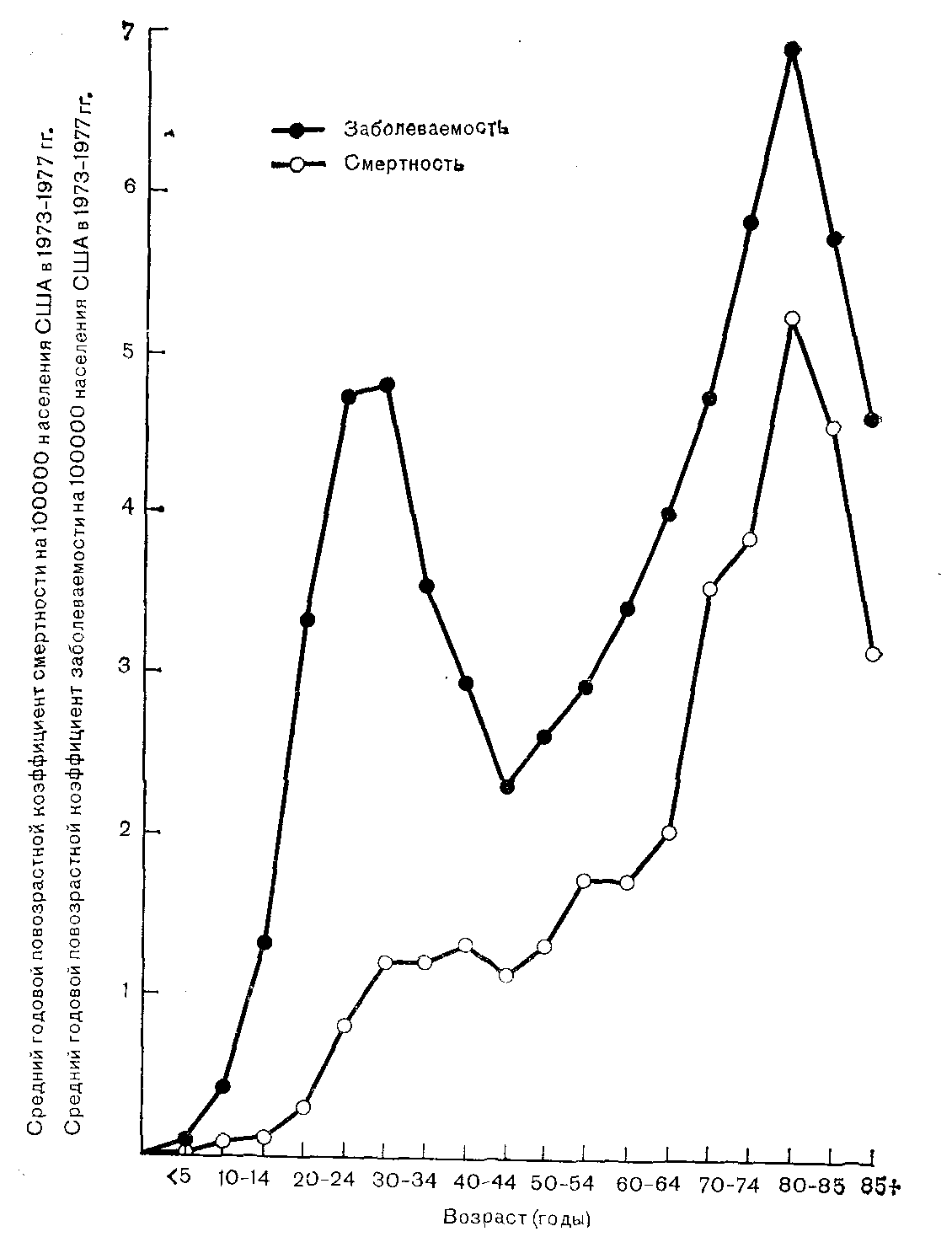

На рис. 24 представлено распределение по возрасту 234 больных лимфогранулематозом и 617 пациентов с неходжкинский» лимфомами, лечившихся в больнице св. Варфоломея соответственно в 1968—1983 и 1972—1983 гг. Видно, что больные лимфогранулематозом моложе. Более 60% лиц заболевают в среднем возрасте и только 10% в возрасте более 65 лет. Несомненно, что на характер этих данных оказали влияние особенности направления больных на лечение. Ослабленных пожилых пациентов вполне могли не направлять в больницу для активной терапии. MacMahon (1966, 1971), Gutensohn, Cole (1980) и Gutenson (1982), обсуждая бимодальный характер распределения частоты лимфогранулематоза в разных возрастных группах, на основании различий в клинических проявлениях, гистологических характеристиках и прогрессирования болезни высказали предположение о существовании двух или нескольких «болезней Ходжкина». Эта гипотеза, представляющая значительный академический интерес, не отвергает тот факт, что при неправильном лечении обе формы неизбежно заканчиваются летально. Изучение кривых заболеваемости и сроков выживаемости (рис. 25), построенных на основании статистических данных Национального института здоровья [Young et al., 1981], позволяет заключить, что несомненный успех в лечении болезни Ходжкина в значительной мере обусловлен эффективностью терапии у молодых больных. На графике, основанном на данных начала 70-х годов, второй пик заболеваемости точно соответствует второму пику смертности. В своем сообщении, посвященном лимфогранулематозу у пожилых, Lokich и соавт. (1974) обсуждают причины низкой выживаемости 47 больных старше 60 лет. У пожилых заболевание было далеко зашедшим, чаще сопровождалось соответствующей симптоматикой, что обычно связано с большей распространенностью опухолевого процесса. В сравнимых группах пациентов разного возраста с поздними стадиями болезни средний срок выживаемости был значительно ниже у пожилых больных. Эти различия объяснялись разным подходом к лечению, однако результаты более поздних исследований позволили по-иному взглянуть на эту проблему.

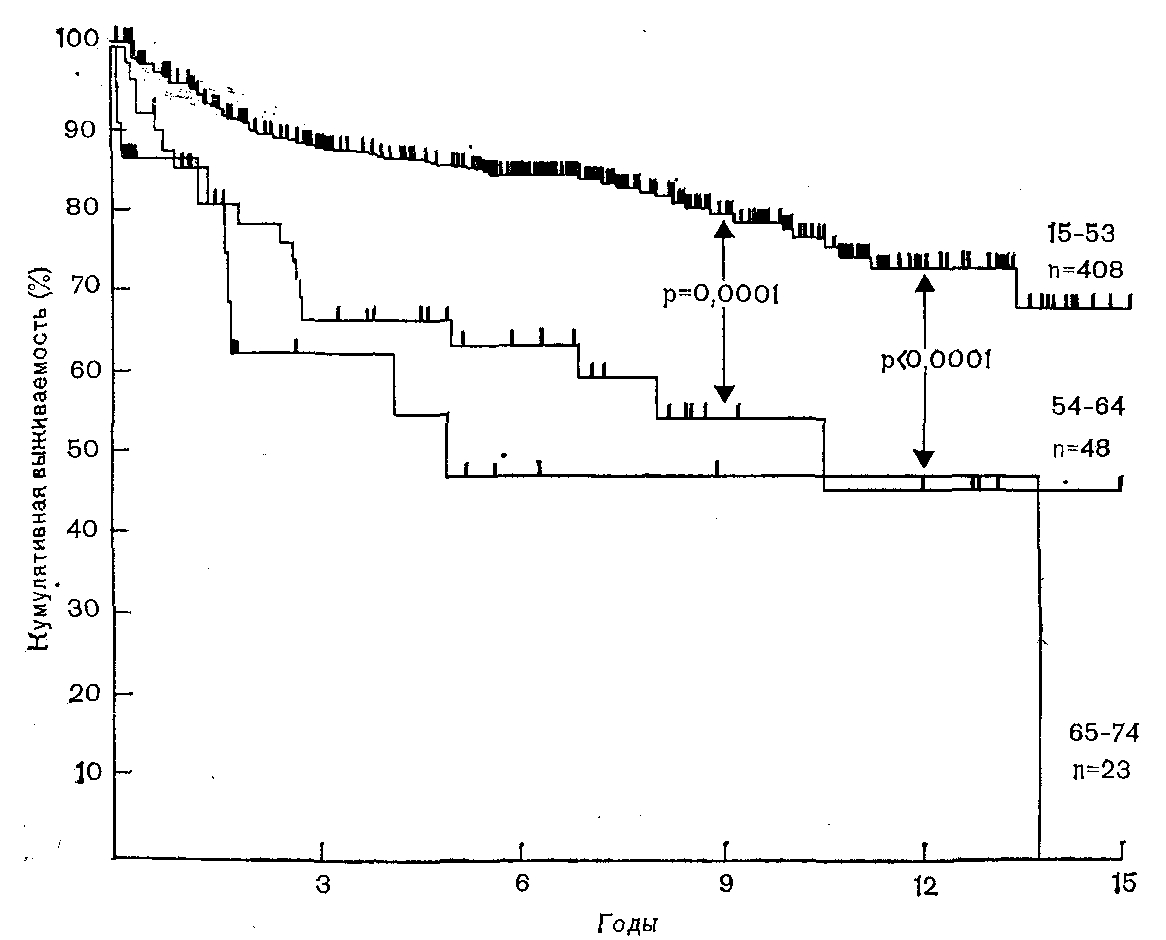

23. Общая выживаемость 479 больных лимфогранулематозом, лечившихся в больнице св. Варфоломея в 1968—1983 гг. Распределение по трем возрастным группам: 15—53 лет, 54—64 лет и 65—74 лет.

24. Распределение по возрасту 234 больных лимфогранулематозом (темные кружки) и 617 больных неходжкинскими лимфомами (светлые кружки) на момент постановки диагноза.

^

ДИАГНОСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ БОЛЕЗНИ

Прежде чем перейти к обсуждению этих результатов, полезно дать представление о принципах диагностики и определения стадии заболевания, которые в настоящее время получили общее признание. Диагноз злокачественной лимфомы может быть поставлен только на основании изучения окрашенного среза лимфатического узла. Иногда диагноз основывается на исследовании биоптата экстранодальной опухоли или костного мозга. При лимфогранулематозе квалифицированный патологоанатом обычно, но не всегда, может поставить диагноз, обнаружив клетки Штернберга — Рида (В отечественной литературе общепринят термин «клетка Березовского— Штернберга). Он также имеет возможность охарактеризовать процесс на основании классификации Rye, выделив один из следующих вариантов: «с преобладанием лимфоцитов», «смешанноклеточный», «с лимфоидным истощением» или «нодулярный склероз» [Lukes et al., 1966].

25. Общая повозрастная заболеваемость лимфогранулематозом и смертность от него (из Surveillance Epidemiology End Results Incidence and Mortality Data 1973—1977. Monograph 57 of National Cancer Institute).

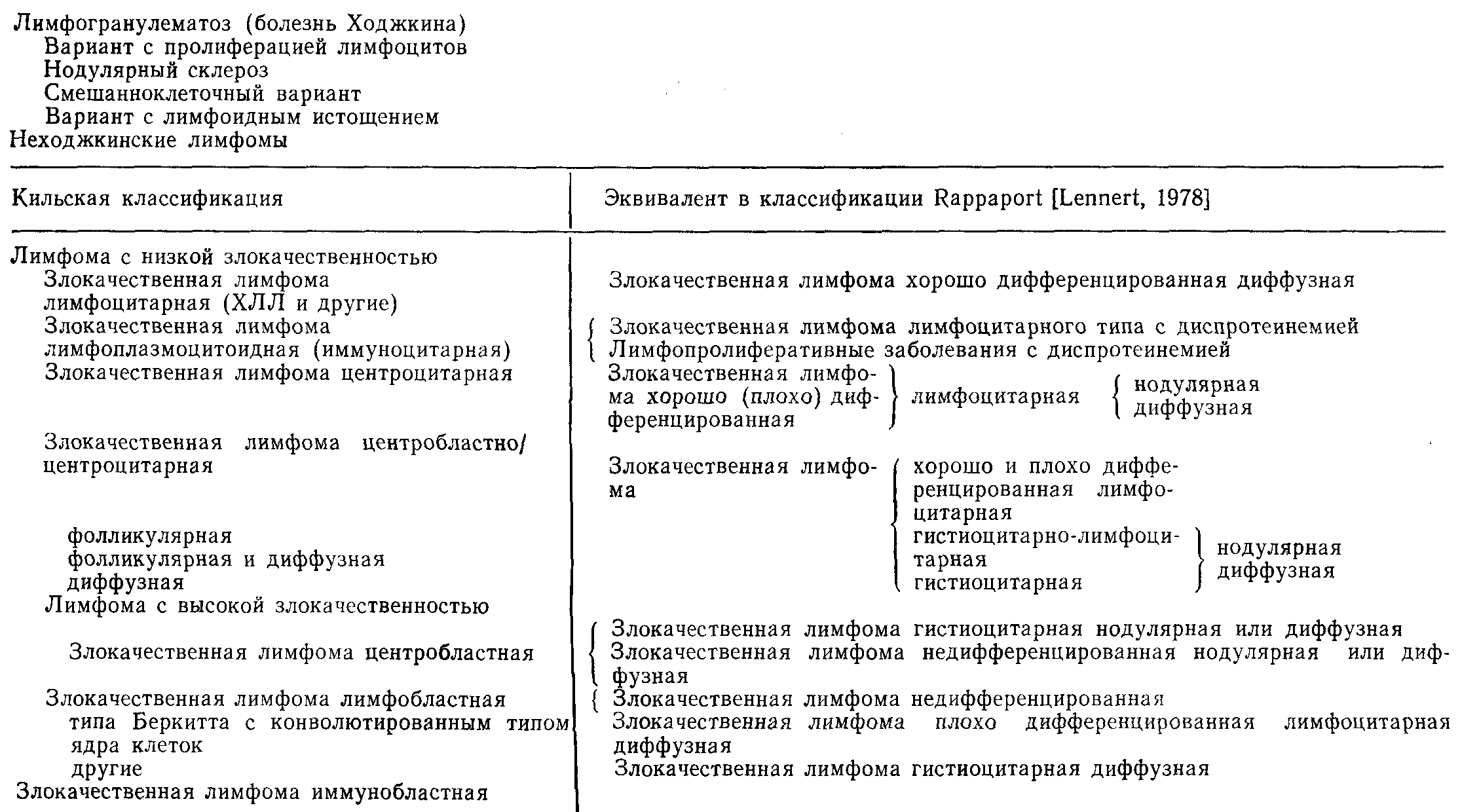

Неходжкинскую лимфому также можно диагностировать только путем изучения соответствующим образом окрашенного препарата лимфатического узла или биоптата экстранодальной ткани. Однако гистологическая классификация таких лимфом далека от совершенства. В настоящее время в научной литературе приводятся многочисленные сообщения, в которых гистологическое типирование лимфом основывается на неудовлетворительной с биологической точки зрения классификации Rappaport (1966). Более приемлемы классификации, предложенные Lukes, Collins (1974) и Lennert (1978). Следует, однако, сказать, что общепринятой классификации неходжкинских лимфом пока нет. Все современные системы классификации позволяют практическому врачу установить степень злокачественности (высокая, низкая), основываясь на определении типа клетки, ее митотической активности, бластной характеристики и расположения клеток в лимфатическом узле. Термины «высокая злокачественность» и «низкая злокачественность» используются практически как синонимы «плохого» и «хорошего» прогноза. Однако парадокс состоит в том, что современные методы интенсивной химиотерапии могут обеспечивать длительную выживаемость и даже излечение больных с лимфомами высокой злокачественности и не влиять на течение лимфом низкой злокачественности. Все это заставляет использовать термины «хороший» и «плохой» прогноз с большой осторожностью.

Гистологические классификации лимфогранулематоза и неходжкинских лимфом приведены в табл. 50.

^

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ЛИМФОМЫ

Стадия развития лимфомы имеет настолько важное значение, что этот вопрос следует рассмотреть хотя бы кратко. Определение стадии заболевания у больного лимфомой должно начинаться со сбора подробного анамнеза и полного клинического обследования. Наличие или отсутствие таких симптомов, как потливость, лихорадка, потеря массы тела, имеет очень большое значение, поскольку на этом основывается выбор методов лечения и от этого зависят его результаты. Клиническое обследование позволяет обнаружить лимфаденопатию, а также увеличение печени или селезенки. На рентгенограммах в большинстве случаев выявляется увеличение лимфатических узлов средостения или ворот легких. В ряде случаев необходимо использовать такие методы исследования, как лимфография, компьютерная томография, биопсия костного мозга.

Диагностическая лапаротомия, при которой наряду со спленэктомией осуществляют взятие биоптатов мезентериальных и парааортальных лимфатических узлов и печени для гистологического исследования, в настоящее время выполняется редко.

Таблица 50. Гистологическая классификация лимфогранулематоза и неходжкинских лимфом

Такой прием, однако, необходим при лимфогранулематозе, если ставится цель обеспечить длительную выживаемость пациента с помощью только радиотерапии. У больных с неходжкинской лимфомой в настоящее время диагностическая лапаротомия проводится крайне редко. Такой подход обусловлен тем, что процесс часто развивается экстранодально, что иногда лимфома очень быстро прогрессирует и что большинство больных — люди пожилого возраста. Многочисленные исследования свидетельствуют, что безрецидивный период более длителен у тех больных лимфогранулематозом, у которых диагноз и лечение основывались на определении стадии болезни с помощью изучения биоптатов, взятых во время диагностической лапаротомии, чем у тех больных, у которых диагноз и лечение основывались на определении стадии болезни с помощью только клинических методов. Большинство авторов указывают, что выживаемость пациентов, у которых стадия процесса была определена патогистологически или только клинически, примерно одинакова, однако рецидивы чаще возникают у пациентов второй группы, в результате чего срок их выживаемости может оказаться короче. В табл. 51 приведена классификация стадий лимфогранулематоза, принятая в Энн Арборе [Carbone et al., 1971]. Кроме того, в соответствующих случаях используется станфордская номенклатура, включающая такие термины, как «клиническая стадия IIIА» или «патологическая стадия IIБ». Далее станет ясно, что А и Б означают отсутствие или наличие симптомов заболевания.

Таблица 51. Классификация стадий лимфогранулематоза (Энн Арбор) *

* Принята на Рабочем совещании по определению стадии лимфогранулематоза, Энн Арбор, штат Мичиган, США, в апреле 1971 г. [Carbon et al., 1971].