Учебное пособие Допущено Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области горного дела в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Шахтное и подземное строительство»

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие по клинической фармакологии рекомендуется Учебно-методическим объединением, 2876.83kb.

- Учебное пособие Для студентов специальностей 150405, 190603, 661.12kb.

- Учебное пособие для очных отделений многопрофильных медицинских университетов, 1767.78kb.

- Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов, 2417.25kb.

- Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому, 1674.92kb.

- Учебное пособие Г. М. Фрумкин Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию, 2422.43kb.

- Министерство образования Российской Федерации Уральская государственная горно-геологическая, 1822.37kb.

- Отечественная история, 1627.22kb.

- Министерство здравоохранения, 1224.21kb.

- Практикум по патологической физиологии (для студентов лечебного, педиатрического, 1873.79kb.

4.1. Общие положения

Проектирование организации строительства [9] должно обеспечивать:

согласованную работу всех участников строительства независимо от ведомственной принадлежности;

комплексную поставку материальных ресурсов согласно календарным планам работ и технологической последовательности их выполнения;

соблюдение требований правил техники безопасности и охраны окружающей среды;

выполнение сезонных работ в благоприятное время года;

проведение строительных и монтажных работ на крупных объектах с выделением пусковых комплексов;

агрегатирование оборудования и конструкций в блоки на заводах-поставщиках, сборочно-комплектовочных предприятиях и базах стройиндустрии (вне территории строительных площадок);

выполнение строительно-монтажных работ на линейных протяженных объектах, удаленных от мест дислокации строительных организаций, специализированными мобильными подразделениями, оснащенными комплексом соответствующего оборудования, средств транспорта, энергетики, связи и пр.;

опережающее строительство подъездных путей; причалов; складов; объектов жилого, социально-бытового, коммунального и производственного вспомогательного назначения;

своевременное оформление и регулярное ведение документации, предусмотренной СНиПами; сводами правил; правилами безопасности и другими нормами и положениями.

4.2. Организационно-технологические схемы

Порядок выполнения основных и вспомогательных процессов, увязанный во времени и пространстве, характеризуют организационно-технологической схемой строительства.

При строительстве подземного сооружения принято выделять три периода: подготовительный, когда выполняются работы, необходимые для обслуживания строительства горных выработок, наземных постоянных зданий и сооружений; первый основной, когда проводят вскрывающие (подходные) выработки; второй основной – когда сооружают основные эксплуатационные горные выработки, строят комплекс наземных постоянных зданий и сооружений и выполняют монтаж эксплуатационного оборудования.

В каждом периоде могут быть выделены этапы. В подготовительном периоде первый этап включает освоение и инженерную подготовку строительных площадок; второй – возведение временных и части постоянных зданий и сооружений, необходимых для проведения горных выработок, строительства постоянных зданий и сооружений. В первом основном периоде выполняется вскрытие подземных сооружений, т.е. приведение комплекса выработок, обеспечивающих доступ с поверхности к месту строительства основных подземных сооружений и последующее бесперебойное и безопасное выполнение строительных и пуско-наладочных работ. В этот период строят постоянные здания и сооружения на поверхности.

За первым основным периодом следует переходный этап, во время которого выполняют работы по подготовке ко второму основному периоду с заменой оборудования, схем электро- и водоснабжения, вентиляции и т.п.

Второй основной период включает сооружение основных горных выработок, строительство постоянных зданий и сооружений на поверхности, монтаж эксплуатационного оборудования и т.п. На завершающем этапе этого периода выполняют пуско-наладочные работы на эксплуатационном технологическом оборудовании, подготовку и сдачу сооружения в эксплуатацию.

Порядок проектирования строительства подземного сооружения рекомендуется принимать обратный: вначале проектируют строительные работы второго основного периода, затем работы переходного этапа, первого основного периода и только после этого проектируют работы подготовительного периода.

4.3. Схемы вскрытия подземных сооружений

Выбор схемы вскрытия ПС существенно зависит от его привязки к местности, протяженности, формы и размеров. Для рассмотрения таких схем предлагается классификация ПС по трем признакам:

1. По рельефному признаку:

1.1. Горные ПС (под возвышениями рельефа).

1.2. Подводные (под водоемами).

1.3. Равнинные (при равнинном рельефе).

2. По соотношению длины и поперечных размеров:

2.1. Протяженные (тоннели), когда длина значительно превышает

поперечные размеры.

2.2. Камеры, когда длина соизмерима с поперечными размерами.

2.3. Комбинации тоннелей и камер.

3. По типу вскрытия:

3.1. Портальное (или рамповое).

3.2. Штольневое.

3.3. Стволовое (вертикальными или наклонными стволами).

3.4. Комбинированное (сочетание пп. 3.1; 3.2; 3.3)

Комбинированные схемы вскрытия длинных тоннелей сочетают разные варианты вскрытия (рис.4.1-4.3).

Чисто портальная или рамповая схемы вскрытия применимы в тех случаях, когда рельеф местности позволяет разместить строительные площадки и подъездные пути у обоих порталов или рамп, и когда проходка двумя встречными забоями при выбранном оборудовании, схемах и технологиях строительства тоннеля обеспечивает ввод его в эксплуатацию к данному сроку. Подход к порталу или рампе осуществляют устройством выемки переменной глубины (см. рис.4.1 и 4.2). Бока выемки укрепляют подпорными стенами, анкерами с набрызгбетоном и т.п. или оформляют в виде естественных

а

5

3

2

1

i

б

4

4

5

Рис.4.1. Схема комбинированного вскрытия горного тоннеля: а – продольный

профиль; б – план трассы

1 – припортальная выемка; 2 – портал; 3 – тоннель; 4 – штольня; 5 – вертикальный ствол

3

5

4

1

2

i1

6

i2

i3

Рис.4.2. Схема комбинированного вскрытия подводного тоннеля

1 – рампа; 2 – береговой участок подводного тоннеля; 3 – вертикальный ствол (островной);

4 – остров (естественный или искусственный); 5 – вертикальный ствол (береговой); 6 –

подводный участок тоннеля

откосов. Если обозначенные условия не обеспечиваются, то рассматривают варианты вскрытия тоннеля посредством вспомогательных подходных выработок – штолен, вертикальных и наклонных стволов (см. рис.4.1-4.3).

а

1

2

3

4

4

3

5

1

1

6

6

6

б

Рис.4.3. Схема комбинированного вскрытия равнинного тоннеля

(автодорожный тоннель): а – продольный профиль; б – план трассы

1 – вентиляционный ствол; 2 – тоннель; 3 – уширение для аварийного отстоя

автотранспорта; 4 – рампа; 5 – подходные выработки; 6 – околоствольный двор

Одни из них могут использоваться только для строительных целей (строительные подходы), другие и для эксплуатационных (строительно-эксплуатационные), третьи – только для эксплуатации (эксплуатационные).

Выбор схемы вскрытия камеры зависит не только от рельефа местности, но и от ее высоты, особенно, если строительство камеры ведут слоями высотой по 6-10 м (рис.4.4, 4.5). При штольневой схеме вскрытия горной камеры (рис.4.4) штольни могут располагаться только на уровне подошвы верхнего строительного слоя (рис.4.4, а); на уровне подошвы камеры или по обоим рассматриваемым вариантам. В первом случае наилучшие условия обеспечиваются при проходке и креплении верхнего слоя I. Работы в слоях II и III выполняют через восстающие выработки (фурнели), располагаемые либо в пределах площади камеры, либо вне ее, и оснащаемые подъемно-транспортным оборудованием. Второй случай зеркально аналогичен первому. Третий случай наиболее благоприятен по технологии строительства, проветривания и безопасности, однако он требует повышенных затрат, которые могут быть компенсированы сокращением продолжительности и рисков строительства.

Стволовая схема вскрытия камеры (рис.4.4 и 4.5) применима для камер горного, равнинного и подводного типов. Она менее технологична по сравнению со штольневой схемой, но в одних случаях безальтернативна, а в других экономически выгодна.

а

1 – 1

1

1

2

3

4

5

6

1

3

2

1

б

7

8

6

4

5

1

2

3

Рис.4.4. Схемы комбинированного вскрытия камеры при горном рельефе:

а – двухсторонними разноуровневыми штольнями; б – штольней

и вертикальным стволом

1 – припортальная выемка; 2 – портал; 3 – вскрывающая штольня; 4 – камера; 5 – строительные слои; 6 – вспомогательная подходная выработка; 7 – шахтный ствол; 8 – околоствольный двор

6

5

4

3

2

1

4

9

7

8

Рис.4.5. Комбинированная схема вскрытия подводной камеры

1 – камера; 2 – строительные слои; 3 – нижняя подходная выработка; 4 – наклонный ствол

или тоннель; 5 – рампа; 6 – рамповая выемка; 7 – шахтный ствол; 8 – околоствольный двор;

9 – верхняя подходная выработка

а

б

1

2

3

1

1

4

5

6

5

7

1

4

6

8

Рис.4.6. Схема вскрытия участка линии метро глубокого заложения:

а – продольный профиль; б – план трассы

1 – шахтный ствол (строительно-эксплуатационный); 2 – вентиляционный ствол (эксплуатационный); 3 – водоем; 4 – околоствольный двор; 5 – станция метро;

6 – подходные выработки; 7 – перегонные тоннели; 8 – камеры вентиляторов

В проектах строительства закрытым способом коллекторных, в том числе канализационных, тоннелей и линий метро глубокого заложения, вскрытие обычно предусматривают вертикальными шахтными стволами. Их располагают на линиях метро всегда в стороне от трассы перегонных тоннелей (рис.4.6), а на коллекторных тоннелях – как в стороне (строительные стволы), так и на оси трассы (строительно-эксплуатационные). На линиях метро пристанционные стволы имеют обычно строительно-эксплуатационное назначение, так как после завершения строительства используются для вентиляции. Вентиляционные стволы, располагаемые на серединном участке перегонных тоннелей между станциями, имеют, как правило, эксплуатационное назначение. Следует проектировать вскрытие так, чтобы в максимальной степени использовать строительные подходы в целях эксплуатации сооружения, например, для вентиляции, эвакуации людей при авариях и т.п.

4.4. Технологические схемы строительства ПС

Под технологической схемой строительства понимают принятые в проекте направления проходки комплекса выработок, их взаимное расположение, характер и очередность разработки породы в забое, временного и постоянного крепления.

При проектировании строительства тоннелей используют различные компоновочные схемы (рис.4.7):

I – одиночный тоннель;

II – парные тоннели 1, располагаемые на одном или разных уровнях, соединяемые сбойками 3 с интервалом 300-500 м. При этом расположение забоев тоннелей при проходке может быть одинаковое или один их них опережает другой на 30-50 м;

III – один рабочий тоннель 1 и один сервисный (вспомогательный) тоннель 2, расположенный на одном или разных уровнях с основным, между которыми проводят сбойки 3. При этом оба тоннеля проводят без опережения одного другим или (лучше) с опережающей проходкой вспомогательного тоннеля на 50-100 м;

IV – парные тоннели 1, расположенные на одном уровне, проводят одновременно с опережающим на 50-100 м сервисным тоннелем 2, отметка лотка которого на 1-2 м ниже, чем в тоннелях 1, для водоотвода;

V – одиночный тоннель 1 проводят одновременно с опережающей вспомогательной выработкой 2, располагаемой в пределах площади сечения тоннеля в его средней, нижней или верхней частях (рис.4.7, схема V, а, б, в);

VI – тоннель 1 проводят одновременно с двумя вспомогательными опережающими выработками 2, одна их которых располагается в пределах площади сечения тоннеля, а другая вне ее. Между вспомогательными выработками проводят сбойки 3 диагонального или перпендикулярного направления;

VII; VIII; IX – одиночный или парные тоннели 1 проводят со стороны порталов 5 и через дополнительную вскрывающую выработку: штольню 6, расположенную вкрест к продольной оси тоннеля (схема VII); шахтный ствол 7 (схема VIII) или параллельную штольню 8 с подходной выработкой 3 (схема IX).

А – А

а

б

в

V

VI

V

План

План

1

4

1

1

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

3

3

Б – Б

2

В – В

Г – Г

а

в

б

Д – Д

VIII

VII

7

7

5

6

Д

Д

6

План

IX

План

3

8

Рис.4.7. Компоновочно-технологические схемы строительства тоннелей

1 – тоннель; 2 – сервисный (вспомогательный) тоннель; 3 – сбойка; 4 – фурнель (вертикальная сбойка); 5 – портал; 6 – штольня вкрест; 7 – шахтный ствол; 8 – штольня параллельная

Схемы I и II, как наиболее простые, рекомендуют при хорошей разведанности массива горных пород по трассе тоннеля и эффективной схеме его проветривания как при проходке, так и при эксплуатации.

Схемы III и IV целесообразны при «кольцевой» схеме вентиляции и транспортировании горной породы, материалов и оборудования, а также обеспечения запасного выхода при аварийных ситуациях. Вариант с опережающим сервисным тоннелем позволяет выполнять детальную геологическую и гидрогеологическую разведки, а при надобности и осушение породного массива, его тампонирование или упрочнение. Эти работы должны быть завершены до подхода забоя основного тоннеля, что исключит сбои в его проходке. Недостатком схемы является необходимость выполнения дополнительных объемов горных работ по проходке вспомогательных опережающих горных выработок и сбоек. Однако этот недостаток компенсируется повышением надежности строительных работ и их безопасности при строительстве и эксплуатации тоннелей. Схема IV признана наиболее приемлемой при строительстве двух длинных однопутных железнодорожных тоннелей, особенно подводных. Например, при строительстве Северо-Муйского тоннеля длиной 15,3 км в России, подводных тоннелей под Ла-Маншем между Францией и Англией, «Сейкан» в Японии между островами Хонсю и Хоккайдо.

Схема V за счет опережающей выработки позволяет провести доразведку массива пород по трассе тоннеля (аналогично схемам III и IV), но не требует выполнения дополнительных объемов проходческих работ вне площади его сечения.

При устойчивых скальных и полускальных породах опережающая выработка может проходиться без крепи или с легкими крепями (анкерной, набрызгбетонной или их комбинацией). При этом возможно бурение веерных скважин из передовой выработки в перпендикулярных плоскостях для выполнения взрывных работ. Это сокращает продолжительность проходческого цикла и облегчает отбойку породы благодаря второй обнаженной поверхности. При расположении передовой выработки у кровли тоннеля появляется возможность ее укрепления анкерами и набрызгбетоном, а при схеме с передовой калоттой – возведение свода из бетона или железобетона.

При мягких породах передовая выработка (пилот-тоннель) может проходиться щитовым механизированным комплексом с возведением сборной обделки, а с отставанием на 50-70 м выполняется расширение его до проектного размера основного тоннеля с возведением сборной обделки и разборкой обделки пилот-тоннеля. Такая схема используется, например, при строительстве боковых тоннелей колонных или пилонных станций метро в Санкт-Петербурге. Опережающая разведочная скважина может предусматриваться для выявления водоносных слоев пород, пересекающих трассу тоннеля, или для выявления «окон» в ледопородном ограждении при проходке с замораживанием пород. Недостатком схемы является необходимость совмещения в одном тоннеле двух транспортных потоков и согласования проходческих работ в обоих забоях. При буровзрывном способе проходки это вносит дополнительные осложнения.

Схема VI подобна схеме III, но отличается наличием опережающей выработки (или пилот-тоннеля) в площади сечения основного тоннеля. Дополнительный объем работ по сравнению со схемой III может быть компенсирован преимуществами, присущими схеме V.

Схемы VII; VIII; IX – рациональны при большой длине тоннеля и при невозможности его постройки в заданный срок только через порталы. Возникает надобность раскрытия дополнительных забоев в основном тоннеле. Их число определяется расчетом. При этом в качестве главного критерия оптимальности принимают срок строительства, а другие критерии имеют подчиненный характер.

Технологические схемы строительства камер взаимоувязывают со схемами вскрытия (см. раздел 4.2, рис.4.4. и 4.5). При послойном порядке строительства камеры работы ведут от верхнего слоя к нижнему, а в каждом слое по схемам, представленным на рис.4.8.

При скальных и полускальных породах, допускающих раскрытие калотты на полный профиль с упрочняющими временными крепями, работы ведут по схемам, представленным на рис.4.9.

а

в

г

в

а

б

б

г

а

г

д

е

в

в

а

в

б

б

б

в

б

а

3

3

1

3

3

3

б

а

в

2

2

2

2

2

1

Рис.4.8. Схема (в плане) ведения работ в камере (верхний слой):

а – от одного торца камеры к другому; б – от центра камеры

к торцам; в – от двух торцов камеры к середине; г – участками

по 3-6 м с кратными по длине интервалами

1 – очертание камеры в плане; 2 – подходная выработка (у подошвы

верхнего или нескольких слоев); 3 – восстающий (гезенк, фурнель) для спуска горной массы, подъема и спуска людей, оборудования, материалов

а

б

в

г

д

е

ж

з

1-й

3-й

2-й

Рис.4.9. Технологическая схема сооружения камеры большого сечения

в устойчивых скальных или полускальных породах: а-з – фазы выполнения работ по выемке породы и временному креплению в слоях (левые части схем) и возведению обделки (правые части схем)

Схемы строительства камер в среднеустойчивых и слабоустойчивых породах представлены соответственно на рис.4.10 и 4.11.

Р

а

3

б

в

2

1

4

5

6

7

8

9

г

д

е

ис.4.10. Технологическая схема сооружения камеры в среднеустойчивых породах (двухштольневой метод опертого свода): а – сквозная проходка с рамной крепью штолен 1 и 3, сбоек 2 между ними (фурнелей); б – раскрытие калотты 4 заходками по 5-7 м

с временной подпорной веерной крепью и затяжкой кровли (шаг фурнелей равен длине двух-четырех заходок); в – возведение свода 5 от пят к замку с опиранием пят на породу и последовательной разборкой временной крепи; г – разработка ядра 6 с временной распорной крепью; д – разработка в шахматном порядке (слева и справа) под пятами свода тросс 7 длиной, равной 1/4-1/3 заходки с возведением временной крепи, а затем бетонирование стен в штроссах; е – разработка породы в лотке и возведение обратного свода 9

а

б

в

г

д

е

5

6

7

8

1

4

4

2

3

2

2

4

9

10

11

Рис.4.11. Технологическая схема сооружения камеры в слабоустойчивых породах методом «опорного ядра»: а – проходка с рамной крепью центральной штольни 1 и боковых 2 на полную длину камеры и сбоек 3 между ними; б – бетонирование пятовых частей стен 2 обратным ходом на всю длину камеры (или на нескольких участках одновременно через штольню 1 и сбойки 3); закладка породой штолен 2; в – проходка штолен 4 второго яруса с рамной крепью, возведение стен второго яруса 4 и закладка породой штольни 4 (аналогично а и б); г – проходка калоттной штольни 5 с рамной крепью, фурнелей 6 и раскрытие с веерной крепью одновременно нескольких калотт 7 длиной по 3-6 м с интервалами кратной длины; д – возведение свода 9 с опиранием его на стены, возведенные ранее; е – разработка породы в ядре 10, обратном своде 11 и его возведение

В качестве примера схем строительства подземных сооружений с использованием подходных штолен рассмотрим схему основных сооружений левого берега Нурекской ГЭС (рис.4.12), проект которых был разработан Среднеазиатским отделением Гидропроекта при участии Гидроспецпроекта.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

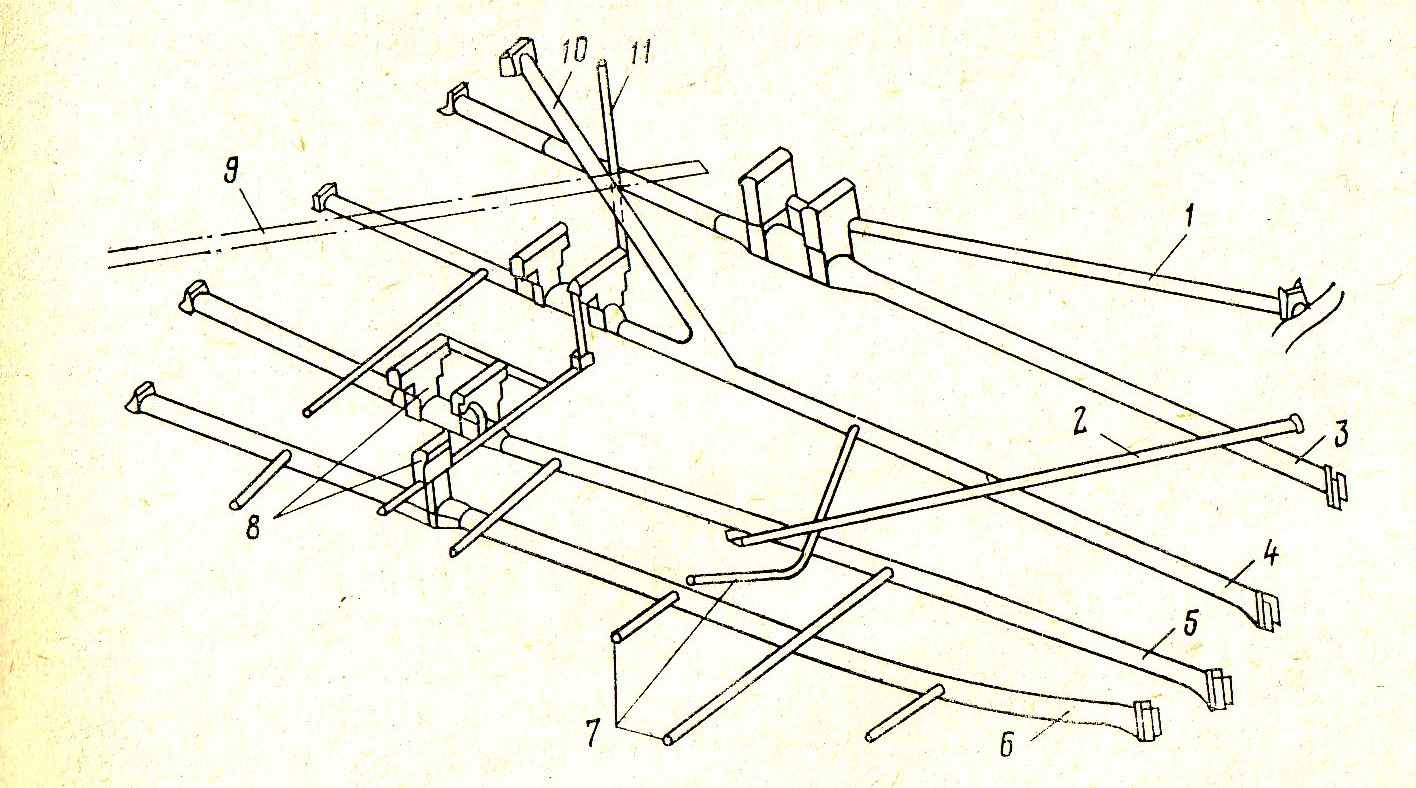

Рис.4.12. Схема основных сооружений левого берега Нурекской ГЭС

1 – камера затворов; 2 – гребень плотины; 3 – катастрофический водосброс с поверхностным водозабором; 4 – аэрационный ствол; 5 – транспортный тоннель; 6 – грузовой тоннель; 7 – катастрофический водосброс с глубинным водосбором; 8-10 – строительные тоннели

соответственно 3, 2 и 1-го ярусов; 11 – подходная штольня

Русло р.Вахш перекрыто плотиной из местных материалов. Пропуск расходов реки (3200 м3/с) на период строительства плотины осуществлялся через временные строительные тоннели, расположенные в три яруса по высоте. Тоннели имеют сводчатую форму поперечного сечения с площадью 103 м2. На начальных участках всех тоннелей размещены затворы в подземных камерах.

Длина тоннелей 1, 2 и 3-го ярусов соответственно равна 1562, 1577 и 1400 м. При пропуске паводковых расходов строительного периода тоннели работали попарно – 1, 2 и 2, 3-й ярусы. Для пропуска паводковых расходов эксплуатационного периода предусмотрены два тоннельных катастрофических водосброса: один с глубинным, другой – с поверхностным водозабором. Последний наклонным тоннелем соединен со строительным 3-го яруса.

На портальных участках строительных тоннелей проектировали большой объем скальных, бетонных и монтажных работ, поэтому их не использовали для проходки. Строительные тоннели проводились из подходных штолен в соответствии со схемой VI. Три штольни запроектированы для тоннеля первого яруса и по две – для тоннелей 2 и 3-го ярусов.

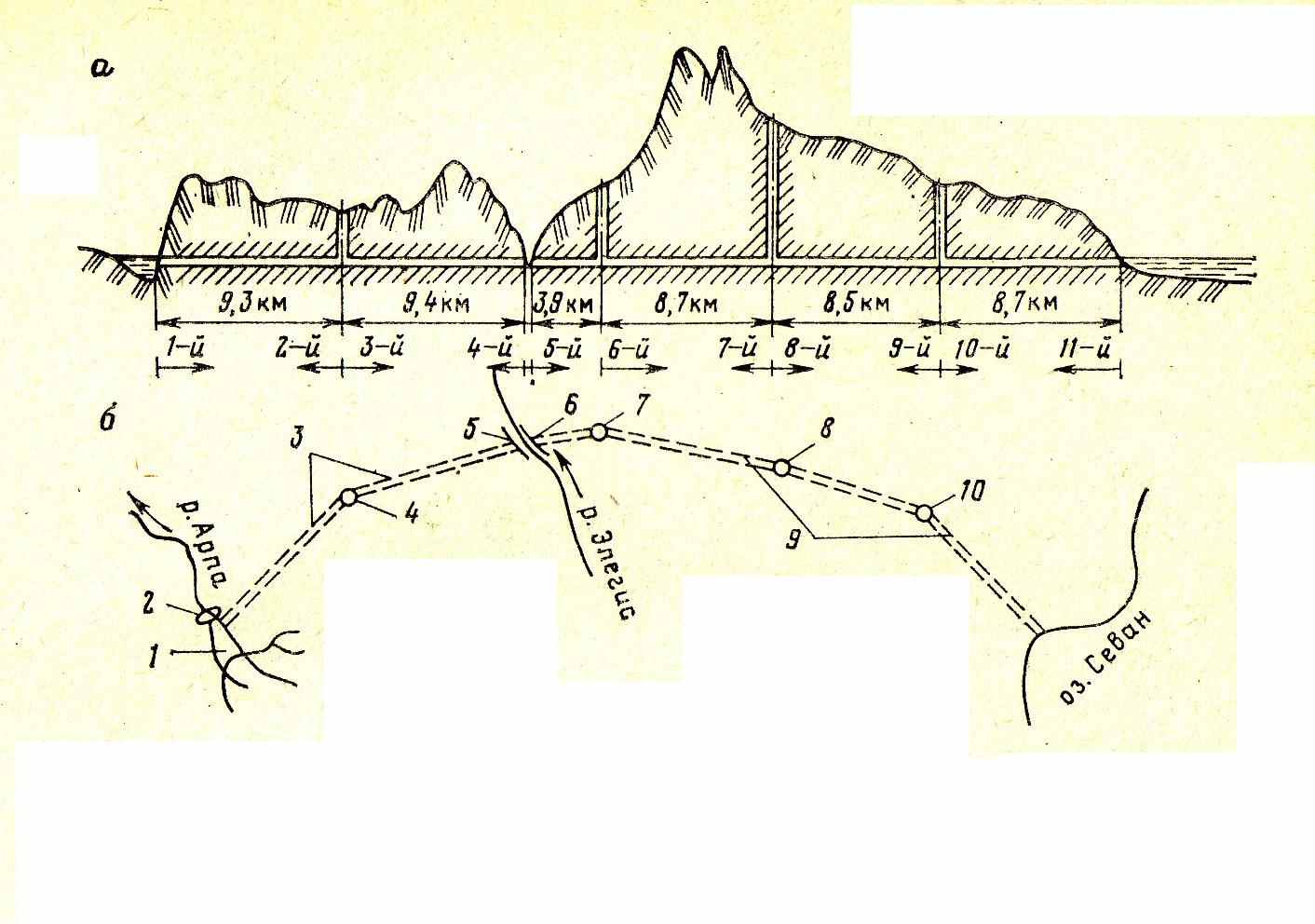

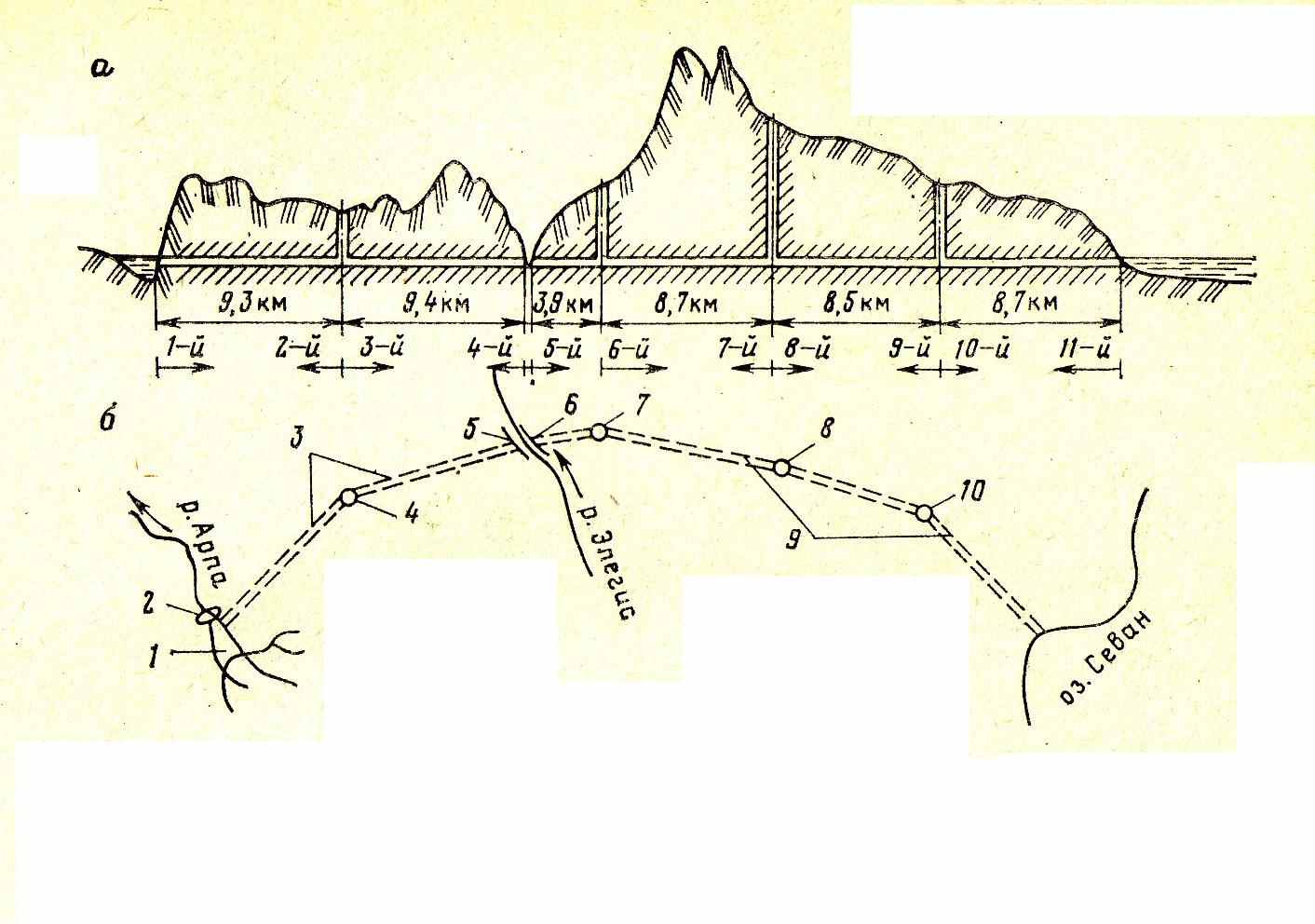

Вертикальные стволы в качестве подходных выработок в соответствии со схемой VII были использованы на строительстве деривационного тоннеля для переброски стока р.Арпа в оз.Севан. Деривация общей протяженностью 48 км состоит из двух тоннелей: № 1 от р.Арпа до р.Элегис длиной 18 км и № 2 от р.Элегис до оз.Севан протяженностью 30 км (рис.4.13). Сечения тоннелей сводчатой формы имеют размеры: 3,7 5,7 м и 3,7 8,3 м.

а

3,9 км

9,3 км

9,4 км

8,7 км

8,5 км

8,7 км

б

5

6

7

8

9

4

3

2

1

10

Рис.4.13. Схема сооружения тоннеля Арпа-Севан: а – продольный

разрез; б – план

1 – водохранилище; 2 – плотина; 3 – тоннель № 1; 4, 7, 8 и 10 – вертикальные стволы;

5 – выходной портал тоннеля № 1; 6 – выходной портал тоннеля № 2; 9 – тоннель № 2

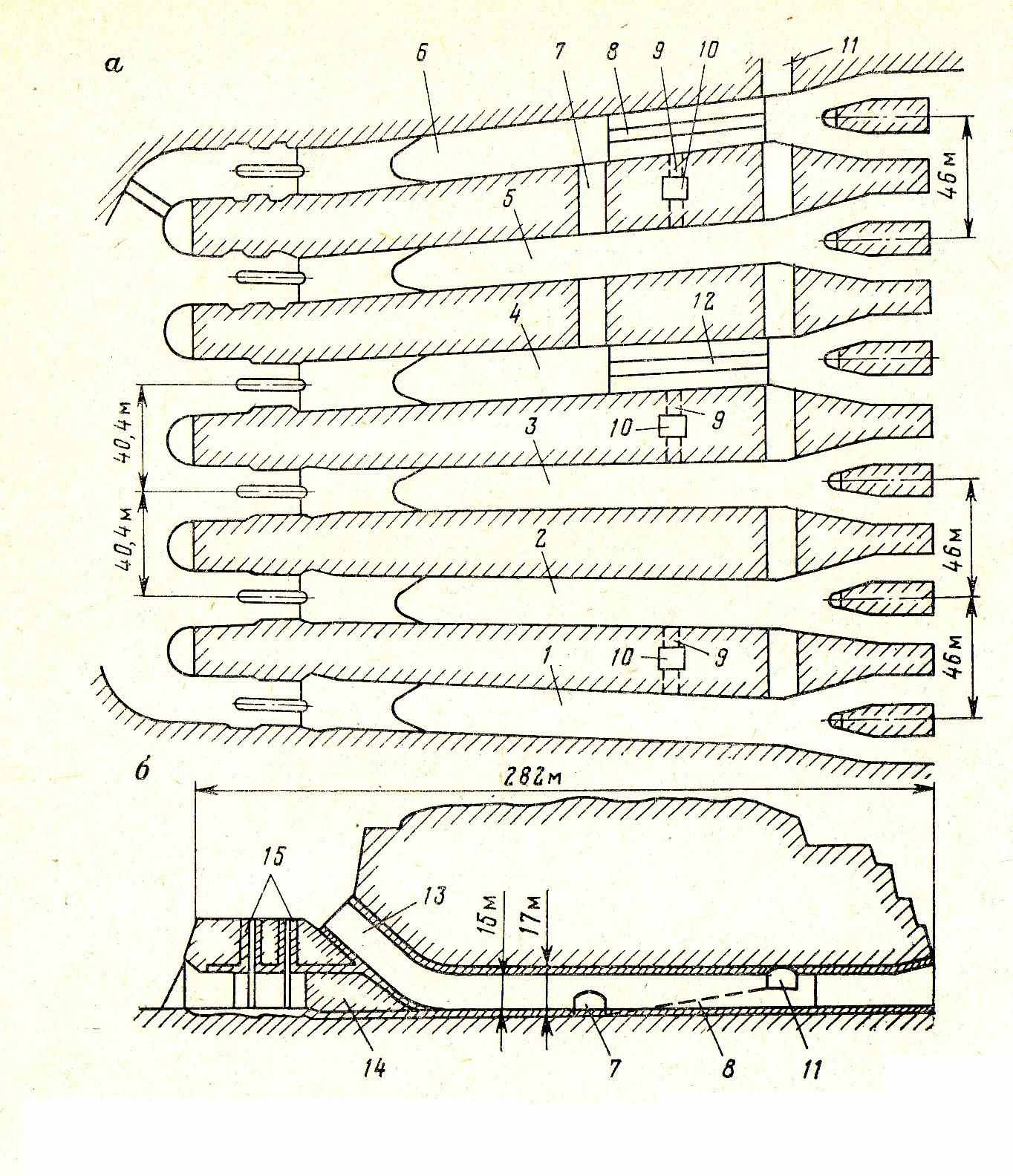

Помимо четырех забоев со стороны порталов (направление подвигания забоев на рис.4.13 показано стрелками), было открыто дополнительно семь забоев через четыре вертикальных ствола. Если подземное сооружение представляет систему параллельно расположенных тоннелей или камер, то подходные выработки необходимо в наибольшей степени использовать для проведения всех тоннелей. Подобная разновидность схемы VI с использованием транспортной штольни была применена на строительстве Асуанского гидроузла (рис.4.14). Подводящая деривация представляла собой шесть основных напорных тоннелей круглого поперечного сечения длиной по 282 м каждый. Диаметр тоннелей в проходке 17 м, в свету – 15 м. Каждый тоннель имел два входа: временный (на нижнем горизонте), необходимый для пропуска расходов воды при промежуточном уровне водохранилища, и постоянный, портал которого располагался на 35 м выше временного.

Временный вход в пределах камеры затворов (длина 40 м) имел сечение, разделенное бетонным бычком, с циркульным сводом в проходке (ширина 19 м). Впоследствии временный вход был заделан бетонной пробкой.

Постоянный вход имел наклонный участок без разделительного бычка, так как здесь затворы расположены во внешнем (наземном) водоприемнике. Камеры затворов соединены с наземной площадкой вертикальными стволами с поперечным сечением 20 3 м.

Каждый напорный тоннель на выходе разветвляется на два турбинных водовода меньших сечений. Три вентиляционных ствола глубиной 60-70 м проведены с поверхности до отметки свода основных тоннелей. Каждый ствол сечением 8 м2 соединен с двумя тоннелями вентиляционными сбойками сечением 4 м2.

Для строительства подземных сооружений дополнительно проводились вспомогательные выработки: транспортная штольня, соединительные выработки и камеры. Транспортная штольня имела ширину 10 м и высоту 7,5 м. Ее размеры определены из условия работы экскаватора Э-654 и двухстороннего движения автомобилей. Длина штольни 645 м, из которых 260 м приходится на пересечение основных тоннелей.

6

7

8

9

10

11

а

б

11

5

4

3

2

1

10

10

8

9

9

282 м

15

13

14

7

8

12

Рис.4.14. Схема тоннелей на строительстве Асуанского гидроузла:

а – план; б – разрез по оси тоннеля № 5

1-6 – напорные тоннели; 7 – соединительные выработки; 8 – наклонный съезд;

9 и 10 – вентиляционные стойки и стволы; 11 – транспортная поперечная штольня;

12 – вход в тоннель временный; 13 – то же постоянный; 14 – бетонная пробка;

15 – затворы

Проведение тоннелей велось в два этапа: вначале разрабатывали калоттную часть, затем, после закрепления кровли железобетонным сводом, отрабатывался нижний уступ.

Рис.4.15. Схемы проходки вертикальных шахтных стволов: а – сверху вниз

глухим забоем, б – сверху вниз по передовой скажине, в – снизу вверх глухим

забоем, г – снизу вверх по передовой скважине

1 – шахтный ствол; 2 – горизонтальная выработка рабочего горизонта; 3 – передовая

скважина; 4 – восстающий на три отделения; 5 – магазинированная горная масса;

6 – подъемная лебедка полка; 7 – подвесной полок

При проектировании проходки вертикальных шахтных стволов используют несколько технологических схем строительства. Четыре из них представлены на рис.4.15.

Схема (рис.4.16, а) применима во всех случаях, когда нет других вскрывающих выработок или подходных на рабочем горизонте. Для выдачи породы из забоя и для других подъемно-транспортных операций используют бадьевой подъем с наземным шахтным копром или подъемными кранами. Такая схема получила наибольшее распространение.

Схема (рис.4.16, б) применима при наличии подходной выработки на нижнем рабочем горизонте, на который горная масса из забоя спускается по передовой скважине. Это позволяет отказаться от породного подъема на строительной площадке. Однако схема требует использования материального подъема и специальных устройств для регулирования режима спуска породы по скважине во избежание образования пробок.

Схема (рис.4.16, в) допустима при наличии подходной выработки на нижнем горизонте (например, вскрывающей штольни) и невозможно или нецелесообразно устройство строительной площадки возле шахтного ствола.

Схема (рис.4.16, г) применима при условиях схемы «в», но при хорошей устойчивости породного массива, что позволяет вести проходку с подвесного полка на канате, пропущенном через скважину. При этом горная масса после взрыва падает на почву выработки, где ее убирают погрузодоставочной или погрузочной машиной в транспортные средства.

Рис.4.16. Схемы проходки слепых вертикальных стволов и камер: а – сверху

вниз глухим забоем через верхнюю подходную выработку 1; б – сверху вниз

по передовой скважине 3, пробуренной с поверхности до нижней подходной

выработки 8; в – снизу вверх глухим забоем с устройством восстающего 4

на три отделения и магазинированием горной массы 5 из забоя; г – снизу

вверх из нижней выработки по передовой скважине 3 до верхней подходной

выработки 1; подъем и спуск полка 6 выполняется подъемной лебедкой 7

При строительстве слепых шахтных стволов или камер, не имеющих непосредственного выхода на дневную поверхность, (рис.4.16) используют аналогичные технологические схемы строительства (см. рис.4.15), но предусматривают ведение горно-проходческих работ без непосредственного выхода на поверхность.

Технологические схемы строительства наклонных стволов, тоннелей и камер аналогичны схемам для строительства шахтных стволов и камер.

4.5. Подготовка производства и документация

Проектирование организационно-технической подготовки строительства включает в себя разработку проектов производства работ (ППР) на вне- и внутриплощадочные подготовительные работы.

Внеплощадочные работы предусматривают строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными, а также канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, объектов производственно-строительной базы, связи и управления.

Внутриплощадочные работы включают устройство геодезической разбивочной основы и сетей для прокладки инженерных коммуникаций и дорог, расчистку, планировку и осушение стройплощадки, возведение зданий и сооружений (временных и частично-постоянных), площадок для строительства, оснащение стройплощадок освещением, противопожарными устройствами, средствами сигнализации, связи и управления. Подготовка к строительству сложного и уникального объекта включает работы по организации режимных наблюдений (сейсмометрических, гидрологических, гидрогеологических, метеорологических, маркшейдерских и т.п.), а также пунктов и станций для наблюдений, измерений и испытаний. Их программы составляют заказчик и генпроектировщик одновременно с разработкой ПОС и ППР.

Поскольку ПОС и ППР являются обязательным документом для заказчика, подрядных и финансовых организаций, любые отступления от принятых в проекте решений возможны только с письменного согласия организаций, разработавших и утвердивших проект.

Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации при составлении рабочей документации разрабатывают рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относят:

- устройства для искусственного замораживания, инъекционного закрепления грунтов или водопонижения;

- оснастка и приспособления для устройства шпунтовых ограждений котлованов и траншей, возведения «стены в грунте», прокладки подземных трубопроводов методом продавливания, микротоннелирования и т.п.;

- специальные опалубки для обделок подземных сооружений.

Проекты организации транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Поставку на объект материально-технических ресурсов следует проектировать в строгом соответствии с календарными планами и графиками строительства и технологической последовательностью выполнения СМР. Организацию работы транспорта следует увязывать с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов, пристаней и воздушных портов.

Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ должна быть комплексной, включать не только комплекты основных строительных машин и оборудования, но и средства малой механизации и монтажной оснастки, инвентарь и приспособления. При этом все звенья организационной и технологической цепи должны обладать эквивалентными производительностью и надежностью. Наглядными примерами комплексной механизации могут служить проходческие щитовые механизированные комплексы для строительства перегонных тоннелей метро в Санкт-Петербурге по протерозойским глинам (КТ1-5,6), щитовые комплексы с гидро- или грунтопригрузом забоя для проходки по неоднородным обводненным грунтам (Лефортовский автодорожный тоннель диаметром 14,6/13,7 м в Москве, два перегонных тоннеля метро через «размыв» в Санкт-Петербурге и др.)

При проектировании организации труда на строительстве подземных сооружений следует предусматривать комплексные бригады для выполнения укрупненных этапов работ или законченных объектов (например, для строительства участка канализационного коллектора или линии метро). Для выполнения специфических строительных или монтажных работ целесообразно использовать специализированные бригады (например, для арматурных или гидроизоляционных работ).

При проектировании охраны труда, кроме средств индивидуальной защиты (одежда, обувь, самоспасатели и т.п.), учитывают мероприятия по коллективной защите рабочих и ИТР (ограждения, освещение, вентиляция, предохранительные устройства и т.п.).

При проектировании реконструкции действующих объектов генеральная проектная организация совместно с заказчиком и подрядчиком (строителем) должна:

согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки прокладки или переноса сетей водо-, тепло- и энергоснабжения, выполнения СМР, условия их совмещения с работой реконструируемого объекта, условия перевозки и складирования грузов и строительной техники, размещение мобильных зданий и сооружений;

определить возможные варианты возникновения аварийный ситуаций и порядок оперативного руководства при этом;

составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть использованы строителями в период производства работ.

4.6. Обеспечение качества СМР и охраны окружающей среды.

Оперативно-диспетчерское управление

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений обеспечиваются строительными организациями путем выполнения эффективного контроля комплекса технических, экономических и организационных мер на всех стадиях создания строительной продукции [9]. Качество СМР контролируют специалисты или спецслужбы собственных или сторонних подразделений. Их оснащают техническими средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля.

Входной производственный контроль должен выполняться для оценки качества и комплектности рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также их соответствия требованиям стандартов, других нормативных документов, наличия паспортов, сертификатов и других сопровождающих документов.

Операционный контроль строительных процессов и операций в период их выполнения предназначается для своевременного выявления дефектов, их устранения и предупреждения. Основными документами при таком контроле являются требования СНиП и СП, технологические карты и схемы операционного контроля качества. Последние содержат эскизы конструкций с указанием допустимых отклонений в размерах, перечни контролируемых операций и процессов, состав, сроки и способы контроля. Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ.

Приемочный контроль СМР имеет целью проверку качества выполненных работ или ответственных конструкций. При этом, помимо результатов визуального, инструментального и документального контроля, учитывают акты освидетельствования скрытых работ, составленные по указанной в СНиПе форме. При последовательном выполнении работ запрещается производить последующие работы при отсутствии актов на предшествующие скрытые работы.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с участием представителя проектной организации или авторского надзора; при этом должен быть составлен акт промежуточной приемки конструкций по форме, приведенной в СНиПе.

Система управления качеством СМР включает, кроме рассмотренных мер, выполнение выборочного инспекционного контроля. По результатам производственного и инспекционного контроля следует разрабатывать мероприятия по устранению выявленных дефектов с учетом требований авторского надзора и органов госнадзора и госконтроля.

Охрана окружающей среды, предусматриваемая в проектно-сметной документации, включает рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. При проектировании планировочных работ и прокладки дорог в зоне строительства недопустимо необоснованное сведение древесно-кустарниковой растительности и уничтожение почвенного слоя. Он должен предварительно аккуратно сниматься и складироваться в специально отведенных местах для последующих работ по рекультивации территорий.

При проектировании буровых работ следует предусматривать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод и загрязнения водоносных горизонтов. На попутную разработку природных ресурсов, мелиорацию земель, создание прудов и водохранилищ, ликвидацию оврагов и болот разрабатывают специальные проекты, подлежащие согласованию с органами госнадзора и местной администрации.

Для оперативно-диспетчерского управления СМР следует предусматривать диспетчерскую службу с задачами:

сбора, передачи, обработки и анализа оперативной информации о ходе выполнения СМР и допущенных отклонениях от проектов;

контроля за соблюдением графика выполнения работ, поставки материалов, изделий, средств транспорта и т.п. согласно утвержденным графикам;

обеспечение взаимодействия всех участников строительства;

передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроля за их исполнением;

взаимного обмена информацией с вышестоящими органами управления и другими контрагентами.

При реконструкции действующего предприятия следует предусматривать на его базе объединенную диспетчерскую службу, в функции которой входят дополнительные задачи по согласованию сроков и порядка выполнения строительных и эксплуатационных работ, совместному использованию транспортных коммуникаций, инженерных сетей, оборудования.

4.7. Проектирование технологии строительства

подземных сооружений

Технология в общем смысле – это порядок и приемы выполнения работ. Такое понимание вполне применимо и к рассматриваемым вопросам, в том числе к разработке ППР. Принятые в ПОС прогрессивные решения реализуются в виде эффективных технологий. При этом проектирование технологических цепочек ведут в обратном направлении, т.е. от забоя к поверхности.

Проект проходки ствола обычным способом разрабатывают в следующем порядке:

выбирают рациональную для заданных условий технологическую схему и комплекс проходческого оборудования забоя;

проектируют технологию работ по процессам, рассчитывают комплексную норму выработки, подбирают состав проходческой бригады, определяют продолжительность проходческого цикла и строят график организации работ в забое;

рассчитывают техническую скорость проходки ствола, уточняют возможную производительность труда проходчиков и определяют полную стоимость 1 м ствола;

проектируют оснащение поверхности ствола, рассчитывают подъем, транспорт породы на поверхности, вентиляцию, водоотлив, снабжение сжатым воздухом, освещение, сигнализацию и связь;

разрабатывают мероприятия по безопасному производству работ.

Технические скорости проведения стволов буровзрывным способом следует принимать не ниже нормативных (для вертикальных стволов 55 м/мес., для наклонных 50 м/мес.). При проектировании стволов в породе f > 7, а также при специальных способах нормативную скорость проходки допускается уменьшать на 25 %.

Проектирование проходки ствола заканчивается составлением объектной сметы и подсчетом технико-экономических показателей: скорости проходки, производительности труда, полной стоимости проходки 1 м ствола. К проекту прилагают чертежи продольного разреза по стволу с размещением всего комплекса проходческого оборудования, поперечного сечения ствола на период его эксплуатации, а при необходимости также паспорт буровзрывных работ с расположением шпуров в двух проекциях.

После выбора схемы строительства ствола и детальной разработки технологии его проходки составляют проект проходки технологического отхода (участка) ствола, необходимого для размещения комплекса стволового проходческого оборудования. технологический отход часто бывает глубже устья и зависит от схемы проходки ствола и применяемого оборудования. При совмещенной схеме и комплексах КС-2у и 2КС-2у эту глубину принимают до 30 м, а при параллельно-щитовой схеме с соответствующим проходческим оборудованием – до 50 м. Основные задачи проекта следующие:

разработка схемы проходки этой части ствола с соответствующим оснащением поверхности и забоя;

определение объема работ и состава бригады;

подбор оборудования для оснащения поверхности и составление ситуационного плана его размещения с учетом расположения оборудования для проходки самого ствола;

построение линейного или сетевого графика проходки технологического отхода с учетом подготовительных работ, оснащения и технологических перерывов (например, монтаж нулевой рамы и др.);

составление объектной сметы на строительство технологического отхода и определение технико-экономических показателей.

В состав проекта по армированию вертикальных стволов входят: установка расстрелов, навеска проводников, устройство и обшивка лестничных отделений, монтаж трубопроводов, монтаж несущих конструкций (кронштейнов или скоб для закрепления кабелей и трубопроводов, компенсаторов, посадочных балок, рам под подъемные сосуды и др.), схема производства работ по испытанию смонтированной армировки под нагрузкой.

Технические скорости армирования стволов принимают не менее нормативных, м/мес.: установка расстрелов и навеска жестких проводников – 300; навеска канатных проводников (в одну нитку) – 5000; прокладка трубопроводов (в одну нитку) – 2000.

Вертикальные стволы на различной глубине сопрягаются с вентиляционными и кабельными каналами, горизонтальными выработками и камерами. Объемы сопряжений по сравнению с объемами стволов невелики, однако вследствие большой трудоемкости работ рассечка сопряжения занимает 1-3 мес. Затраты труда на 1 м3 сопряжения в 10-12 раз больше, чем на проходку 1 м3 ствола. Технические скорости проходки околоствольных выработок в свету следует принимать не ниже 400 м3/мес.

В водонасыщенных неустойчивых, а также в обводненных скальных породах для проходки стволов применяют специальные способы.

Прогрессивным способом строительства вертикальных шахтных стволов является бурение. Его используют при отсутствии в геологическом разрезе карстовых пустот, значительной трещиноватости и других геологических нарушений, вызывающих поглощение промывочного раствора. Для бурения стволов в устойчивых и неразмокающих породах в качестве промывочной жидкости используют воду, а в устойчивых водонасыщенных, трещиноватых и кавернозных породах – химически обработанные глинистые растворы с минимальной водоотдачей.

В проекте на бурение ствола в зависимости от характера пород, диаметра и глубины ствола, степени его искривления принимают один из следующих способов возведения обделки: погружной, секционный или комбинированный. Тампонаж закрепного пространства при бурении стволов предусматривают в два приема: первичный и контрольный.

Сводный проект по строительству ствола включает всю графическую и текстовую документацию, относящуюся к порядку проектирования его проходки в обычных условиях, а также отдельные проекты, составленные на проходку участков ствола специальными способами. В заключение составляют сводный график строительства ствола.

Горизонтальные выработки в большинстве случаев являются основными частями подземного сооружения. Самыми распространенными представителями протяженных горизонтальных выработок являются тоннели (транспортные, гидротехнические, коллекторные и т.п.) и штольни, используемые в качестве подходных или вспомогательных выработок. К классу горизонтальных выработок относятся также подземные камеры – выработки, имеющие сравнительно большое поперечное сечение по отношению к своей длине (камеры насосных станций, затворов, трансформаторов, подземных бассейнов, машинных залов ГЭС, емкостей, монтажных камер и т.п.).

Исходными данными для проектирования технологии проведения тоннеля, штольни или камеры являются: длина выработки, форма и размеры поперечного сечения в свету и проходке; ситуационный план расположения выработки в комплексе подземного сооружения; геологические, гидротехнические и физико-механические данные о пересекаемых породах; заданная или нормативная продолжительность строительства выработки.

Для проведения тоннелей в зависимости от размеров и формы поперечного сечения, а также инженерно-геологических условий применимы разные способы: сплошного забоя, уступный и с поэтапным раскрытием профиля, опертого свода, опорного ядра и т.п. Способ проведения выработки и средства механизации выбирают на основании технико-экономического сравнения вариантов.

При проектировании проведения выработок протяженностью более 300 м и невозможности бурения по трассе подземного сооружения достаточного числа разведочных скважин предусматривают проведение опережающей штольни на всю длину в пределах поперечного сечения выработки или вне его.

Способ сплошного забоя рекомендуется принимать для проведения выработок высотой до 10 м с монолитной обделкой в скальных породах с f 4. Временное крепление выработки при проведении в скальных монолитных (невыветрелых) породах с f 12 не предусматривается, а в скальных трещиноватых (выветрелых) породах временная крепь обязательна.

Уступный способ принимают для проведения выработок высотой больше 10 м в скальных породах с f 4 и высотой меньше 10 м в скальных породах с f = 24. Обычно используют схему с нижним уступом.

Верхнюю часть сечения тоннеля при уступном способе проводят способом сплошного забоя. Его высоту принимают от 3 до 4 м с учетом размещения на нем обычного горно-проходческого оборудования и возведения свода при минимально допустимой высоте.

Нижняя часть сечения выработки при высоте больше 10 м проводится методом ступенчатого забоя или по ярусам, высота которых не должна превышать 10 и 5 м при f 12 и 4 f 12 соответственно.

Способы опертого свода или опорного ядра пригодны для коротких (до 300 м) выработок большого сечения при слабоустойчивых породах, требующих поэтапной разработки породы в сечении с одновременным временным креплением и последующим секционным возведением постоянной крепи (обделки).

Щитовой способ принимают в проектах на проведение протяженных (больше 150200 м) выработок в неустойчивых нескальных породах, а также в скальных выветрелых породах с большим горным давлением, требующих возведения обделки вслед за подвиганием забоя. Особенно широко щитовой способ используют в проектах на проведение перегонных тоннелей метрополитена и городских коллекторов в сочетании со сборной или монолитно-прессованной бетонной обделкой.

Проведение станционных тоннелей метро также можно проектировать щитовым способом. Однако в связи с небольшой их протяженностью (120-160 м), необходимостью сооружения монтажных и демонтажных щитовых камер, значительной стоимостью и продолжительностью монтажа и демонтажа проходческих щитов на проведении станционных тоннелей чаще применяют бесщитовую (эректорную) проходку.

Строительство камер высотой больше 10 м с обделкой предусматривают в следующем порядке: проводят сводовую часть выработки и возводят обделку свода, затем разрабатывают основной массив породы (ядро) камеры и возводят обделку стен.

Сводовую часть камеры пролетом до 20 м в устойчивых скальных породах с f > 8, как правило, проводят на полное сечение. При пролете больше 20 м в устойчивых скальных породах и независимо от пролета в скальных породах средней устойчивости (f = 48) проектируют, как правило, проведение сводовой части с опережением центральной части сечения.

В среднеустойчивых скальных и полускальных породах (f < 4) проведение сводовой части камерных выработок часто проектируют способом опертого свода. При недостаточных сведениях об инженерно-геологических условиях строительства предусматривают проведение разведочно-дренажной (направляющей) выработки на проектную длину камеры.

При строительстве тоннелей или штолен ниже уровня подземных вод или при наличии под выработкой напорного водоносного горизонта необходимы специальные способы: искусственное понижение уровня подземных вод, замораживание, тампонаж или, в крайнем случае, проведение выработок под сжатым воздухом.

При длине тоннелей больше 500 м эффективно и безопасно использование щитовых проходческих комплексов с грунто- или гидропригрузом забоя в разнородных обводненных разноустойчивых грунтах.

Для проведения тоннелей в осушенных песчаных, супесчаных и суглинистых породах под железнодорожными путями, автомобильными дорогами и другими инженерными сооружениями в целях уменьшения возможной их деформации или земной поверхности предусматривают способы продавливания обделки, или создания опережающего защитного экрана методом микротоннелирования с последующей проходкой тоннеля.

Для строительства подземных хранилищ жидкого топлива и газа используют в мощных соляных отложениях, помимо обычных горно-строительных методов, растворение солей через скважины для образования подземных полостей.

Проектирование проведения горизонтальной выработки включает разработку проектов проходки ее основной части, монтажной и демонтажной камер, технологического отхода и завершается составлением сводного графика строительства и таблицы технико-экономических показателей. При этом сравнивают возможные варианты проведения горной выработки, сроки проведения, трудоемкость и стоимость.

Длина технологического отхода, необходимого для монтажа и размещения проходческого оборудования, может достигать 20-70 м. В его проектирование входят: выбор и разработка схемы проходки с соответствующим оснащением поверхности и забоя, расчет технико-экономических показателей, составление графиков организации работ и оформление чертежей.

Сводный проект горно-проходческих работ включает все решения по этапам строительства припортальных, основных и завершающих участков, сопряжений, пересечений с другими выработками и т.п. Сводный проект должен содержать сведения об объемах, сроках и стоимости выполнения работ.

В сводном проекте на общей схеме трассы подземного сооружения в сочетании с ситуационным планом местности указывают расположение участков подземных и открытых работ, строительных площадок и мест отвалов породы. В проекте определяют расстановку применяемых механизмов на участках, сроки их эксплуатации, режимы и объемы работ специальными способами.

В состав проекта входят схемы расположения механизмов и оборудования для обслуживающих процессов и создания необходимых температурно-влажностных режимов на период монтажа оборудования и до сдачи в эксплуатацию.

В пояснительной записке к проекту производства работ приводят обоснование принятых способов и скоростей проведения отдельных выработок, применения специальных способов работ, а также перечень сооружений, которые по условиям монтажа постоянного технологического оборудования требуют создания необходимого температурно-влажностного режима с указанием основных его параметров.

Открытый способ строительства подземных сооружений, при котором вскрытие выполняют котлованами или траншеями непосредственно с поверхности, обеспечивает возможность применения при выемке горных пород (грунтов) и возведения подземного сооружения комплексов высокопроизводительных машин и оборудования с поточной организацией строительных работ. Открытый способ используют при строительстве подземных сооружений любого назначения, закладываемых на небольшой глубине от поверхности земли под свободной от застройки территорией. Целесообразен открытый способ при строительстве станций метрополитена мелкого заложения и камер съездов, городских транспортных и пешеходных тоннелей, переходных участков от подземных линий метрополитена к наземным, при врезке горных тоннелей в пологие склоны и т.п.

В городских условиях, где трасса тоннеля метрополитена или коллектора пересекает жилые кварталы с большим числом зданий, сооружений и подземных коммуникаций, выбирают способ производства работ на основе технико-экономического сравнения вариантов. К недостаткам открытого способа строительства подземных сооружений относят:

нарушение нормальной жизни города на длительный период;

необходимость переноса значительной части инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону производства работ;

потребность в усилении фундаментов расположенных вблизи зданий и сооружений, а в некоторых случаях их сноса;

устройство временных мостов через котлованы и водоотводов;

значительные затраты материальных и трудовых ресурсов на восстановление дорожного полотна, коммуникаций, зеленых насаждений.

Выбор между котлованным и траншейным способами выполняют на основе технико-экономического сравнения вариантов. Если трасса проектируется по незастроенной территории или под широкой уличной магистралью, где тоннель занимает не всю ширину проезжей части или где целесообразно переключение движения городского транспорта на другую магистраль, возможно применение котлованов с естественными откосами пород.

В стесненных или неблагоприятных инженерно-геологических условиях применяют котлованы или траншеи с вертикальными стенами. Их устойчивость обеспечивают ограждениями разного вида: свайными, шпунтовыми, буросекущими сваями, «стеной в грунте» и т.п. Если перечисленные методы самостоятельно не решают задачу, их можно сочетать с искусственным замораживанием или тампонажем водоносных пород, водопонижением, устройством грунто-цементных завес и т.п.

При строительстве открытым способом перегонных тоннелей метро и других протяженных тоннелей высокие результаты могут быть получены при щитовом способе проходки со щитами прямоугольной формы и цельносекционной обделкой, возводимой при помощи подъемных кранов козлового типа. Применяемые при этом высокопроизводительные землеройные и другие машины и оборудование позволяют вести работы быстро и высокорезультативно, а поточная схема организации строительства и небольшая протяженность рабочего участка от головного до конечного пунктов (50-70 м) обеспечивают сравнительно быстрое восстановление нарушенной строительством территории города.

Рекомендательный БИБЛИОГРАФИческий список

1. Баклашов И.В. Конструкции и расчет крепей и обделок / И.В.Баклашов, О.В.Тимофеев. М.: Недра, 1979. 263 с.

2. Кулагин Н.И. Пересадочные узлы на линиях метрополитена глубокого заложения. М.: ТИМР, 2004. 124 с.

3. Малинин А.Г. Устройство противофильтрационной завесы с помощью струйной цементации грунта / А.Г.Малинин, П.А..Малинин // Метро и тоннели. 2003. № 3. с.16-18.

4. Методические рекомендации по оценке экономической эффективности инновационных проектов. М.: Экономика, 2001.

5. Попов В.Л. Проектирование строительства подземных сооружений: Учеб. для вузов. 2-е изд. М.: Недра, 1989. 318 с.

6. Проведение и крепление горных выработок / Б.В.Бокий, Е.А.Зимина, В.В.Смирняков, О.В.Тимофеев. М.: Госгортехиздат, 1963. 558 с.

7. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

8. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

9. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

10. СНиП 32-02-2003. Метрополитены. Госстрой России, М., 2004. 25 с.

11. СНиП 32-04-97. Тоннели железнодорожные и автодорожные.

12. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

13. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

14. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

15. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции.

16. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

17. СП 32-105-2004. Метрополитены. Свод правил. Госстрой России, М., 2004. 252 с.

18. Справочник инженера-тоннельщика / Г.М. Богомолов, Д.М. Голицынский, С.И. Сесловинский и др. М.: Транспорт, 1993. 389 с.

19. Тоннели и метрополитены: Учеб. для вузов / В.Г.Храпов, Е.А.Демешко, С.Н.Наумов и др. М.: Транспорт, 1989. 383 с.

20. Фролов Ю.С. Метрополитены: Учеб. для вузов / Ю.С.Фролов, Д.М.Голицынский, А.П.Ледяев; Под ред. Ю.С.Фролова. М.: Желдориздат, 2001. 528 с.

21. Фролов Ю.С. Метрополитены на линиях мелкого заложения. Новая концепция строительства / Ю.С.Фролов, Ю.Е.Крук. М.: ТИМР, 1994. 244 с.

22. Штанговая крепь / В.Н.Семевский, В.М.Волжский, О.В.Тимофеев и др. М.: Недра, 1995. 328 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ