Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения россии на период дО 2020 года москва, 2011 год Оглавление

| Вид материала | Документы |

СодержаниеИнвестиционная активность в отрасли |

- Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения россии до 2020 года москва,, 2206.2kb.

- Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, 980.24kb.

- Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года, 2100.31kb.

- Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020, 2057.04kb.

- Разработана с учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020, 1315.74kb.

- Развитие общественных институтов, 1053.24kb.

- 2020 года (далее - Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты, 1330.49kb.

- 2020 года (далее - Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты, 1322.51kb.

- Общие положения, 1252.78kb.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1344.65kb.

Инвестиционная активность в отрасли

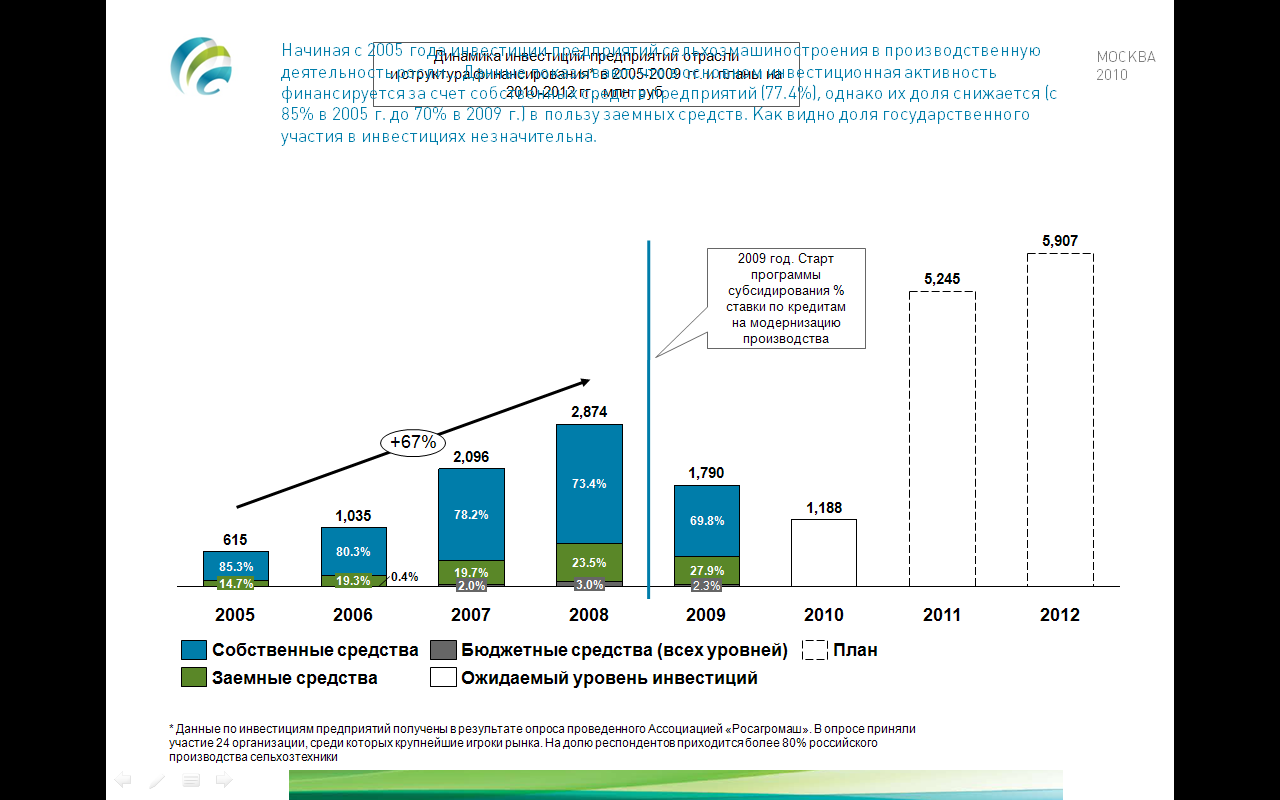

Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%35. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в 2005 г. до 70% в 2009 г.) в пользу заемных средств.

Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.

Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.

В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.

Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.

Рисунок 3. Динамика и структура финансирования инвестиций российских компаний в 2005-2009 гг. и планы на 2010-2012 гг.36

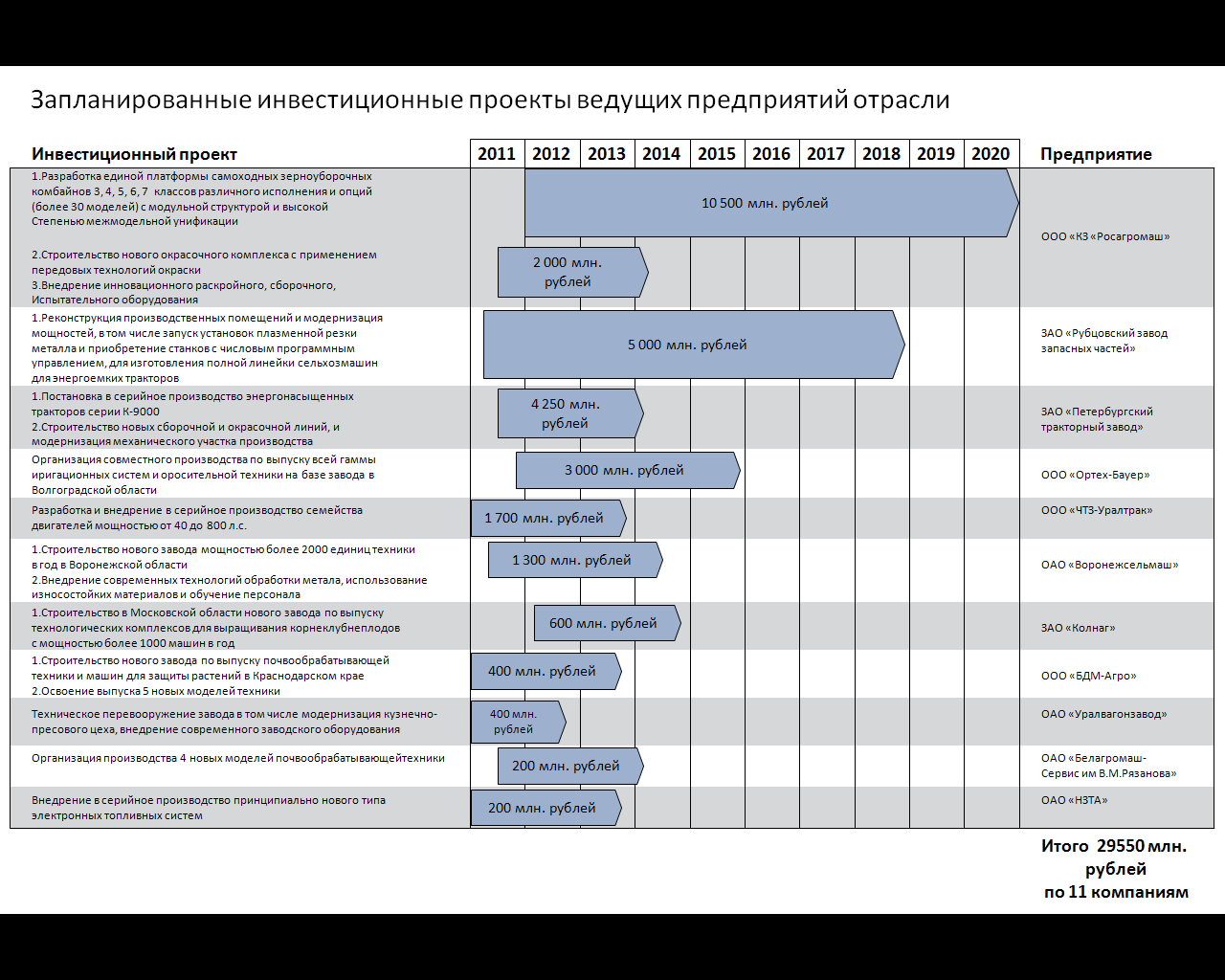

Как видно из графика, несмотря на нестабильный спрос и недостаточную маржинальность продаж, российские компании планируют значительные инвестиции в развитие производства, его модернизацию и внедрение новейших технологий. Только по 11 компаниям (см. рис. 4) объем запланированных инвестиций на среднесрочную перспективу составляет около 30 млрд. рублей и практически на 100% это собственные средства предприятий. В целом объем необходимых инвестиций в сектор составляет порядка 80 – 90 млрд. рублей.

Кроме того, в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, AGCO, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей.

Рисунок 4. Запланированные инвестиционные проекты ведущих предприятий отрасли

Инвестиции в НИОКР у российских компаний на третьем месте (около 12% всех инвестиций), однако 90% из них сделаны двумя заводами: «Ростсельмаш» и КТЗ. Анализ зарубежного опыта показывает, что преобладающая доля инвестиций (более 50%) направляется на НИОКР. За счет этого ведущим мировым производителям удается занимать уверенные позиции на экспортных рынках и успешно конкурировать с местными производителями сельхозтехники.

Низкие объемы продаж продукции российских компаний не позволяют довести размер инвестиций до необходимого уровня даже при положительной динамике инвестиций в сельхозмашиностроение.

Рисунок 5. Динамика изменения затрат на НИОКР в зависимости от объема производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации, млн. руб.

Для поддержки инновационной деятельности компаний сельхозмашиностроения России возможно применять следующие инструменты:

- финансирование части затрат предприятий на НИОКР;

- активное размещение государственных заказов и программ в области современной сельхозтехники;

- содействие в приобретении активов за рубежом (в том числе с целью импорта современных технологий);

- проведение работ по формированию и развитию нормативной правовой базы, в том числе в области технического регулирования;

- подготовка / переподготовка научно-исследовательских, инженерных, производственных и управленческих кадров.

Проведенный анализ отрасли и спроса на сельхозтехнику позволил выявить рекомендуемые направления НИР и ОКР в области сельскохозяйственной техники, к ним можно отнести:

- Создание и организация производства нового поколения дизельных двигателей мощностью 60-750 л.с., соответствующих международным экологическим стандартам, а также требованиям заводов-изготовителей самоходной сельскохозяйственной техники по базовым экономическим и качественным характеристикам.

Двигатель является одним ключевых агрегатов любой самоходной сельскохозяйственной машины и во многом определяет инновационность, экологичность, экономичность, производительность и надежность машины.

Современное двигателестроение – одна из важнейших характеристик развития производства компонентной базы не только для сельхозтехники, но и прочих видов промышленных машин.

Общая стоимость проекта составляет порядка 1 700 млн. рублей, в том числе участие государства в размере 500 млн. рублей.

- Разработка единой платформы семейства зерноуборочных комбайнов 4,5,6 и 7 классов с модульной структурой и высокой степенью межмодельной унификации.

Территория Российской Федерации имеет большую протяженность и сочетает практически все почвенно-климатические условия. Соответственно, виды производимых сельскохозяйственных культур и технологии их производства разнятся в значительной степени от региона к региону. В этой связи возрастает необходимость создания комплекса уборочных машин унифицированных с одной стороны (имеющих общую платформу) и предусматривающих возможность легкой адаптации к любым условиям – с другой. Стоимость разработки и постановки в серийное производство такого семейства составляет 10 500 млн. рублей. В том числе предполагается государственное софинансирование в размере 800 млн. рублей.

- Создание современных моделей комбайнов 3-5 классов с центральным расположением кабины, удовлетворяющей международным требованиям безопасности и комфорта.

Данная разработка направлена на разработку машин более низкого ценового сегмента для обеспечения полного удовлетворения спроса. Стоимость разработки оценивается в 3 000 млн. рублей.

- Создание семейства колесных сельскохозяйственных тракторов с мощностью двигателя 35 – 250 л.с.

Как показано в таблице 4 сельскохозяйственные тракторы используются практически во всех технологических операциях возделывания сельхозпродукции. Соответственно, невозможно обеспечить полноценную продовольственную безопасность страны не имея полной линейки тракторов. В этой связи предлагается провести НИОКР в области разработки всех основных видов сельскохозяйственных тракторов, а также центра по производству трансмиссий.

Стоимость данной разработки оценивается в 1 400 млн. рублей.

- Разработка и организация производства энергонасыщенных сельскохозяйственных тракторов с мощностью 250-500 л.с. с автоматической трансмиссией и высоким уровнем локализации производства. Стоимость разработки порядка 2 000 млн. рублей.

- Создание и выпуск в серийное производство трактора шарнирно-сочлененной компоновки мощностью 450-600 л.с. с электрической трансмиссией. Стоимость разработки составляет 3 000 млн. рублей.

- Разработка и внедрение электронных систем параллельного вождения (с использованием ГЛОНАСС и GPS).

В последние годы все большее развитие получает точное земледелие, т.е. технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие снижение производственных затрат за счет использования детальной информации, получаемой со спутниковых систем. Стоимость разработки таких технологий (которые могут использоваться не только в системах параллельного вождения) составляет 500 млн. рублей.

- Создание и организация производства самоходного опрыскивателя с высокой точностью струи и большим объемом баков; а также системы для высокоточного внесения минеральных удобрений.

Залогом успешного развития и повышения доходов сельского хозяйства России является наращивание объемов экспорта продукции. Основным фактором роста экспорта является повышение качества продукции (в первую очередь зерна) до мирового уровня. Машины для защиты растений и внесения удобрений во многом решают данную задачу и позволяют повысить интенсивность сельхозпроизводства. Стоимость разработки комплекса таких машин оценивается в 120 млн. рублей.

- Создание перспективных моделей почвообрабатывающих машин с высоким уровнем износостойкости рабочих органов. Стоимость НИОКР составляет 40-50 млн. рублей.

- Создание широкозахватных ресурсосберегающих посевных комплексов.

Последние тенденции в области прицепных сельхозмашин нацелены на увеличение количества технологических операций за один проход. В этой связи большое распространение получают посевные комплексы, которые наряду с выполнением базовой операции (посева) могут совмещать почвообработку, внесение удобрений и пр. операции. Стоимость проведения НИОКР с целью создания таких машин составляет порядка 40-50 млн. рублей за единицу.

- Разработка конструкции и изготовления комплексов для очистки, сушки и хранения зерна, зернобобовых и маслосемян. Ориентировочная стоимость разработки и внедрения в серийное производство комплекса таких машин составляет 500 млн. рублей.

- Создание высокопроизводительных систем и оборудования для хранения и обработки урожая.

Как уже упоминалось, качество сельхозпродукции во многом определяет доходы и развитие сельхозпроизводства. Наряду с инновациями при возделывании, урожай необходимо «довести» до товарного вида и сохранить для реализации по наиболее выгодным условиям.

Стоимость проведения НИОКР в этой области оценивается в 300 млн. рублей.

- Разработка и организация производства отечественного оборудования для животноводства, в том числе доильные установки, оборудование нового поколения для птице- и свиноводческих ферм.

В последние годы наблюдается значительный рост производства продуктов животноводства. При этом доля российских производителей машин и оборудования для животноводства (и птицеводства) остается крайне низкой (10-15%). Такая ситуация не позволяет говорить о полноценном выполнении Доктрины продовольственной безопасности страны. Данная разработка направлена в первую очередь на импортозамещение, т.е. создание отечественных аналогов зарубежной продукции. Объем требуемых инвестиций (не только в НИОКР, но и в организацию производства) составляет порядка 5 000 млн. рублей.

Из представленной информации следует, что предприятия сельхозмашиностроения инвестируют в основном за счет собственных или заемных средств. Для проведения более масштабных инвестиций требуется участие государства, в частности поддержка внедрения современных ресурсосберегающих технологий, использования инновационных материалов и технологий их обработки, строительства заводов «под ключ» и постановки новых моделей в производство. Данная поддержка может выражаться в налоговых льготах, субсидировании ставок по кредитам (развитие существующей Программы поддержки технического перевооружения), государственно-частном партнерстве при создании и постановки в производство новых моделей техники и выделении соответствующих грандов.

На сегодняшний день данные меры поддержки так или иначе применяются (в том числе в смежных отраслях машиностроения) как на федеральном, так и на региональном уровнях, однако в существующем виде они малоэффективны и в рамках настоящей Стратегии должны быть пересмотрены и адаптированы к нуждам предприятий.