Конкурс «Человек и природа» Ответы и комментарии к заданиям для 5-6 классов

| Вид материала | Конкурс |

- Конкурс «Человек и природа» Ответы и комментарии к заданиям для 1-2 классов, 208.67kb.

- Конкурс «Человек и природа» Ответы и комментарии к заданиям для 3-4 классов, 378.9kb.

- Моу «Гимназия №11», 87.66kb.

- Конкурс викторина для учащихся 6 классов по теме «Мифы Древней Греции. Олимпийские, 177.07kb.

- Аннотированный список цифровых образовательных ресурсов федеральной поставки №3 Природа,, 847.61kb.

- Историческому анализу развития отношений "человек-природа" в западной культуре следует, 284.1kb.

- Программа человек и природа в китайской культуре объем учебной нагрузки и виды отчетности, 82.21kb.

- Лекции Дубровского (рецензия на рецензию) Часть первая. Комментарии к учению, 245.67kb.

- Конкурс по естествознанию «человек и природа», 22.16kb.

- Ключи по литературе 5 класс Критерии оценки и ответы к заданиям, 96.05kb.

Задания, оцениваемые в 4 балла

11. Первой из женщин вышла в открытый космос:

А) Салли Райд; Б) Елена Кондакова; В) Ануше Ансари;

Г) Валентина Терешкова; Д) Светлана Савицкая.

С 1961 года по наши дни в космосе побывали более 50 женщин, в том числе три россиянки. Летчик-космонавт СССР Валентина Владимировна Терешкова была первой женщиной в мире, совершившей полет в космос. В 1963 году на корабле «Восток» отважная Чайка – такой у нее был позывной - 48 раз обогнула Землю, продолжительность ее полета составила 2 суток 22 часа 50 минут.

Второй полет женщины в космос состоялся только в 1982 году и снова в СССР: в составе экспедиции посещения на станцию «Мир» полетела Светлана Савицкая. В 1983 году первая американка Салли Райд как бортинженер в составе команды астронавтов совершила шестидневное путешествие на корабле «Челленджер». Салли и второй бортинженер с помощью 15-метрового электронно-механического манипулятора вывели на орбиту, а затем сняли с нее похожий на ящик исследовательский спутник. Такая операция была проделана в космосе впервые.

Е

лена Кондакова в 1994 году провела более пяти месяцев на станции Мир, и это было самым длительным полетом в космос для женщин. В 2006 году на борту «Союза ТМА-9» в составе интернационального экипажа в космос поднялась Ануше Ансари - первая туристка. Однако она принимала участие в работе космонавтов: за восемь дней проведенных на космической станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов по выявлению влияния космической радиации на микроорганизмы и на организм человека. Ануше вела в Интернете блог во время полета, и это был первый космический блог.

лена Кондакова в 1994 году провела более пяти месяцев на станции Мир, и это было самым длительным полетом в космос для женщин. В 2006 году на борту «Союза ТМА-9» в составе интернационального экипажа в космос поднялась Ануше Ансари - первая туристка. Однако она принимала участие в работе космонавтов: за восемь дней проведенных на космической станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов по выявлению влияния космической радиации на микроорганизмы и на организм человека. Ануше вела в Интернете блог во время полета, и это был первый космический блог.Каждая из этих женщин в чем-то была первой. 25 июля 1984 года первой из женщин космонавт Савицкая осуществила выход в открытый космос, пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут. В условиях открытого космоса вместе с В.А.Джанибековым ею были выполнены уникальные эксперименты. На фотоснимке, сделанном тогда В. Джанибековым, изображена С.Савицкая за работой.

Светлана Евгеньевна Савицкая – советский лётчик-космонавт, 53-й космонавт СССР и 111-й космонавт мира, космонавт-исследователь космического корабля «Союз Т-7», бортинженер космического корабля «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7», первая женщина в мире, совершившая выход в космическое пространство, первая и единственная женщина дважды Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР. Окончила Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе и Центральную лётно-техническую школу ДОСААФ СССР. До зачисления в отряд космонавтов работала лётчиком-инструктором. Освоила несколько типов реактивных самолётов: «МиГ-15», «МиГ-17», «Е-33», «Е-66Б», установив на них 18 мировых рекордов. В 1970 году была абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу на поршневых самолётах, и в том же году стала заслуженным мастером спорта СССР. Установила 3 мировых рекорда в групповых прыжках с парашютом из стратосферы. Общая продолжительность двух космических полетов составила – 19 суток 17 часов и 7 минут.

Её именем названы две малые планеты (астероиды) – № 4118 (Света) и № 4303 (Савицкая).

12. Воздушный шар, наполненный гелием, может летать, потому что…

А) он легкий;

Б) вес вытесненного им воздуха больше его веса;

В) вес вытесненного им воздуха меньше его веса;

Г) он круглый;

Д) на него не действует земное притяжение.

Согласно закону Архимеда на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненных им жидкости или газа. Поэтому для того, чтобы шар взлетел, ему мало быть легким. Тяжелый или легкий, вообще понятие относительное. Например, для нас авторучка – легкая, а для муравья? Форма, конечно, важна в некоторых случаях, но не в этом. Ведь железный шар от подшипника не взлетает! Таким образом, преодолеть земное притяжение способно лишь то тело, вес которого меньше веса вытесненной им среды.

13. Мельчайшая частица вещества, являющаяся носителем его химических свойств, называется:

А) гранула; Б) кристалл; В) атом; Г) молекула; Д) ион.

Человека всегда интересовало, из чего устроены разные вещи. Еще в Древней Греции появилось представление об атоме — не делимой далее природной сущности. Сейчас мы знаем, что с точки зрения физики атом устроен очень сложно: в нем есть ядро и электроны. Но для химика атом — это по-прежнему неделимая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Связанные друг с другом атомы (не менее двух) образуют молекулы. Именно они представляют собой наименьшие частицы химического вещества, обладающие всеми его химическими свойствами. Слово ион используется для обозначения как атомов, так и молекул, потерявших электроны или, наоборот, получивших их. В результате ионы всегда являются электрически заряженными частицами.

Гранула - это зерно, слово обычно употребляют для описания характерного, зернистого рисунка или обозначения похожих на зерна образований (например, в клетках живых существ). Кристаллы - обычно сложные образования из атомов, которые жестко связаны друг с другом и образуют объемную решетку.

14. В воздухе днем кислорода больше всего:

А) в городе; Б) над озером; В) в горах; Г) над лесом; Д) в поле.

Известно, что земная атмосфера на 78% состоит из химически нейтрального газа - азота, почти 21% составляет основа всего живого - кислород. Но так было не всегда. Как показывают современные исследования, 150 лет назад содержание кислорода в воздухе достигало 26%, а в доисторические времена динозавры дышали воздухом, в котором кислорода было больше трети. Сегодня все жители земного шара страдают от хронической нехватки кислорода. Особенно нелегко горожанам. Так, под землей (в метро, в переходах и подземных торговых центрах) концентрация кислорода в воздухе составляет 20,4%, в высотных зданиях - 20,3%, а в битком набитом вагоне наземного транспорта - всего лишь 20,2%.

Кислород тяжелее других основных составляющих воздуха. Выражение «горный воздух» подразумевает его чистоту, а не большое содержание кислорода. В горах его меньше, чем на равнине. Все растения в процессе фотосинтеза в дневное время поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Выделение кислорода в лесу будет идти более интенсивно, чем в озере, где растений мало (хотя планктон океана вырабатывает до 70 % кислорода).

Высокие растения механически препятствуют передвижению воздуха, поэтому в лесу кислорода будет больше, чем в поле.

1

5. Название этой ягоды в некоторых языках происходит от слова «вонь», хотя листья этого растения делают чай ароматным, а плоды содержат большое количество витамина С:

Это – черная смородина. В русском языке слово «смородина» известно с XV века. Есть версия, что ягода названа так по запаху клопов, обитающих на молодых ветвях и листьях смородинного кустарника. Владимир Иванович Даль считает, что черная смородина получила название «от её удушливого запаха». В некоторых говорах смород – смрад, вонь. Так же называется и сказочная река Смородина. У этой реки происходят все битвы с нечистой или вражеской силой, здесь живет Баба Яга. Река Смородина – граница между миром света и тьмы, река смрадная, нечистая. Когда кто-то из сказочных героев-богатырей приходит в избушку Бабы Яги, то она сразу же говорит: «Русским духом пахнет», – то есть, пахнет не смрадом, а иначе.

Н

а других рисунках А) малина; В) шиповник; Г) ежевика; Д) брусника.

а других рисунках А) малина; В) шиповник; Г) ежевика; Д) брусника.16. Какой океан мы можем увидеть с вершины любой высокой горы на Земле?

А) Тихий океан; Б) Атлантический океан; В) Океан Бурь;

Г) Индийский океан; Д) Южный океан.

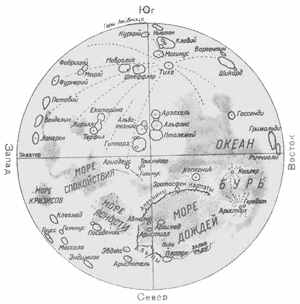

С какой бы вершины мы не смотрели, мы не сможем увидеть все океаны планеты Земля одновременно. На Земле нет такого района, где бы все океаны находились в пределах видимости. Однако с вершины любой высокой горы на Земле мы можем видеть Луну, а Океан Бурь расположен на видимой стороне Луны (см. карту Луны).

17. Если кипятить воду на высоте более 4000 м над уровнем моря, то вода:

А) закипит при 100ºС;

Б) закипит при температуре менее 100ºС;

В) закипит при температуре более 100ºС;

Г) только нагреется, но не закипит;

Д) не будет нагреваться.

Кипение - это переход жидкости в пар, который происходит с непрерывным образованием и ростом пузырьков пара, внутрь которых происходит испарение жидкости. В начале нагревания вода насыщена воздухом и имеет комнатную температуру. При нагревании воды, растворенный в ней газ выделяется на дне и стенках сосуда, образуя воздушные пузырьки. Они начинают появляться задолго до кипения. В эти пузырьки испаряется вода. Пузырек, наполненный паром, при достаточно высокой температуре начинает раздуваться.

При определенной температуре, давление насыщенного пара внутри пузырька становится равным наружному давлению. В этот момент пузырек отрывается от стенки, поднимается к поверхности воды и лопается - и мы видим, что жидкость начинает кипеть.

Поэтому, чем ниже давление окружающей среды, тем ниже давление внутри пузырька пара при закипании и, как следствие, ниже температура, необходимая для достижения давления, равного давлению окружающей среды внутри пузырьков. А в горах, как известно, давление ниже обычного атмосферного. Температура кипения понижается примерно на 1 градус на каждые 300 м выше уровня моря.

18. Овощ, из которого на Руси издревле готовили каши, квас, масло, пироги, солили и квасили на зиму:

А) картофель; Б) горох; В) репа; Г) земляная груша; Д) тыква.

История выращивания овощей насчитывает тысячелетия. Среди славянских племен культура овощей развивалась медленно и начала особенно интенсивно распространяться с принятием христианства. Длительные посты, исключавшие употребление продуктов животного происхождения, сделали необходимым выращивание овощей. Церкви и монастыри, получая земельные участки, отгораживали часть надела и использовали ее как огороды. Их примеру постепенно последовали все. Наибольшее распространение получили такие овощные культуры, как репа, редька, свекла, морковь, горох, бобы, лук, чеснок, хрен, тыква, кочанная капуста. Первым из русских царей поставил овощеводство на промышленную основу Петр I. Он изучил культуру возделывания овощей в Голландии и стремился внедрить передовой европейский опыт на территории России.

Р

епа возделывалась на территории России с древнейших времен и до появления картофеля являлась основной овощной культурой, занимавшей в рационе питания крестьянина такое же место, как позже картофель. Из нее готовили множество разнообразных блюд и считали вторым хлебом. Репу можно употреблять в пищу сырой, вареной, пареной, печеной, можно добавлять в различные блюда и выпечку, а в старину из нее настаивали квас, вялили и выжимали из нее масло. Иногда ее заквашивали как капусту.

епа возделывалась на территории России с древнейших времен и до появления картофеля являлась основной овощной культурой, занимавшей в рационе питания крестьянина такое же место, как позже картофель. Из нее готовили множество разнообразных блюд и считали вторым хлебом. Репу можно употреблять в пищу сырой, вареной, пареной, печеной, можно добавлять в различные блюда и выпечку, а в старину из нее настаивали квас, вялили и выжимали из нее масло. Иногда ее заквашивали как капусту.Картофель в Россию ввёз Пётр I в конце XVII века и издал Указ о повсеместном выращивании этого овоща, называемого тогда «земляным яблоком». Картофель долго не мог прижиться на Руси, так как крестьяне не знали особенностей нового овоща и часто употребляли в пищу вызревающие из цветков ядовитые ягоды или позеленевшие клубни, имеющие горьковатый вкус и ядовитый солонин в своем составе, что вызывало у них отравления. Лишь в середине XVIII века картофель стал обязательным в крестьянских огородах и не раз спасал население Руси в тяжёлые голодные годы.

Тыква на Руси появилась в XVI веке и очень быстро стала популярной среди крестьян. Тыкву можно варить, печь, жарить. А из семян делают масло.

Топинамбур (земляная груша) попал к нам в XVII веке. К настоящей груше земляная не имеет никакого отношения. Ближайший родич топинамбура – подсолнечник, а грушей его назвали за форму клубней. Осенью их выкапывают как картофель и употребляют в сыром виде; их также можно сушить, квасить, жарить, варить. Топинамбур до сих пор в России не очень распространен, хотя очень полезен.

Горох на Руси возделывают с VI века, он всегда был одной из самых популярных бобовых культур: выращивать его легко, урожай получается неизменно богатый. Распространен он практически везде. При этом горох прост в приготовлении и отлично насыщает. Из гороха варят супы и каши, пекут пирожки блины, делают лапшу, варят кисель и, даже, делают гороховый сыр. Зеленый горошек «мозговых» сортов консервируют и замораживают.

19. Хватательная нога насекомого:

А) Это рисунок прицепной ноги блохи. С помощью коготка и щетинок она позволяет насекомому крепко удерживаться на волосах или перьях хозяина.

Б) На рисунке - прыгательная нога насекомого, например, кузнечика. У нее хорошо развиты мышцы и утолщено бедро.

В) Хватательная нога приспособлена для захватывания других насекомых. На бедре и голени у нее имеются острые зубцы, с помощью которых хищник удерживает добычу. Такое строение имеют, например, передние ноги хищного насекомого богомола.

Г) Собирательная нога насекомого, предназначенная для сбора цветочной пыльцы. Особенно совершенны собирательные задние ноги у медоносных пчел.

Д) Копательная нога насекомого: толстая, с уплощенной лапкой (концевая часть), мощными бедром и голенью. Она похожа на ногу крота. Обитатель почвы медведка (семейство сверчковые) имеет такие передние ноги. Там, где обитает это насекомое, оно доставляет массу неприятностей огородникам, т.к. подкапывает и губит молодые растения.

20. Работники дорожных служб одеты в оранжевые жилеты потому, что:

А) яркие цвета украшают работника;

Б) оранжевая ткань самая дешевая;

В) оранжевый цвет издалека бросается в глаза водителям;

Г) оранжевый цвет поглощает свет и дает дополнительное тепло;

Д) герб дорожной службы расположен на оранжевом фоне.

Светоотражение - это величина отраженного от поверхности света, выраженная в процентах. Величина светоотражения черного цвета равна 0 %, а белого - 100 %. Чем светлее цвет, тем больше в нем белого, тем больше коэффициент отражения. Чем ярче цвет, тем больше он привлекает (заостряет), возбуждает взгляд. Поэтому был выбран оранжевый, удовлетворяющий этим требованиям.

Цена ткани зависит от многих факторов, но окраска в определенный цвет может привести только к удорожанию. Дополнительного тепла, достаточного для принятия этого во внимание при дизайне одежды, оранжевый цвет не дает.

Эмблемы и символы у различных дорожных служб свои, общей привязки к оранжевому цвету они не имеют.

Задания, оцениваемые в 5 баллов

2

1. Знак плодородной земли в славянской мифологии, который использовался в вышивках и украшениях:

Знаки земли и плодородия возникли в древнейших аграрных культах. Земля в представлении язычника – женское начало мира, мать, подательница всех благ. Самый распространенный символ земли – ромб. Зачастую такие ромбы разделялись внутри еще на четыре маленьких ромбика. Это – символическое изображение поля. Если внутри маленьких ромбов нарисованы точки - знак зерна, то поле засеяно, что означает плодородие. В темах славянских вышивок и украшений встречаются разнообразные вариации ромбов, но общая смысловая нагрузка их весьма близка. Обычно такая вышивка размещалась на предплечьях рукавов. Б. А. Рыбаков (Язычество древних славян) считает, что знак «нивы именно в этом месте рукава прекрасно объясняется самим содержанием знака: нива требует труда, рук, и вышивальщицы когда-то сознательно, а в XIX - XX вв. уже по традиции изображали на рукаве рубахи в том месте, где он облегает главные мышцы (бицепс, дельтоид и другие), знак поля, как точку приложения мускульной силы».

Круги, колеса и кресты были символами солнца. Воду изображали волнистыми линиями. Горизонтальные линии - это текущая вода, реки и подземные воды. Если между волнистыми линиями нарисованы точки, то это вода, омывающая посевы. Вертикальные волнистые линии символизируют дождь.

22. Землей или Солнцем сильнее притягивается Луна?

А) Землей, так как она ближе;

Б) Солнцем, так как оно дальше;

В) одинаково;

Г) Землей, так как Луна все же удерживается около нее;

Д) Солнцем, так как оно хоть и дальше, но больше.

Луна удерживается на своей орбите силой земного притяжения, а планеты, в том числе и Землю, держит на их орбитах могучая сила солнечного притяжения. Но расчеты показывают, что сила притяжения, действующая на Луну со стороны Солнца больше, чем со стороны Земли. Так уж сложилось при образовании Солнечной системы. Почему же в таком случае Луна не падает на Солнце, не отрывается от Земли, а обращается вокруг нее? Да потому, что Солнце притягивает не только Луну, но и Землю, и Луна, таким образом, движется вокруг Солнца вместе с Землей, подчиняясь одновременно и земному и солнечному притяжению. Поэтому правильнее будет сказать, что Луна обращается вокруг Солнца, а Земля лишь несколько искажает её траекторию. Строго говоря, вокруг Солнца обращается общий центр масс системы Земля-Луна, называемый барицентр, который лежит внутри Земли на глубине приблизительно 1700 км. В результате Луна движется вокруг Земли по медленно раскручивающейся спирали. Следствием этого является отдаление Луны от Земли на 4 см ежегодно.

23. Какого понятия не существует в астрономии?

А) солнечные пятна; Б) солнечная корона; В) солнечный ветер;

Г) солнечные факелы: Д) солнечный туман.

В астрономии не существует понятия «солнечный туман».

Солнечные пятна можно заметить даже просто сквозь закопченное стекло как черные точечки на Солнце. Это наиболее заметные образования на видимой поверхности Солнца, которая называется фотосферой. Сообщения о солнечных пятнах, иногда наблюдавшихся сквозь туман или дымы пожарищ, встречаются в старинных хрониках и летописях. Например, наиболее ранние упоминания о «местах черных» на Солнце в Никоновской летописи относятся к 1365 году. В «Книге тысячи и одной ночи», сказки которой собирались и составлялись, в основном, в течение X-XVI вв., один из героев, обращаясь к девушке, говорит такой стих: «Подобен бы месяц был тебе, но заходит он.\ Лик солнца бы был, как ты, но только он с пятнами». Галилео Галилей на основании своих первых телескопических наблюдений написал и издал в 1613 году три письма под общим названием «Описания и доказательства, относящиеся к солнечным пятнам».

Когда солнечные пятна находятся недалеко от края солнечного диска, вокруг них хорошо видны светлые ажурные площадки – факелы.

Солнечная корона – это самая внешняя и протяженная часть солнечной атмосферы. В невозмущенных спокойных областях солнечной атмосферы корона нагрета до температуры 1–2 млн. кельвинов, а над солнечными активными областями – до нескольких млн. кельвинов. Газ в солнечной короне очень разрежен, поэтому, несмотря на его высокую температуру, яркость короны в миллион раз меньше яркости диска и яркое голубое небо около яркого солнечного диска скрывает корону от наших глаз. Люди наблюдали ее еще в древности во время полных солнечных затмений, когда темный диск Луны закрывает яркий диск солнца, и на несколько минут вокруг него как будто вспыхивает красивое жемчужное свечение. С космических аппаратов изображение солнечной короны регулярно передают на Землю, увидеть его можно в Интернете. Когда пятен и других проявлений активности на Солнце много, лучи короны длинные, прямые и направлены вдоль радиуса. За 2–3 года до минимума солнечной активности они изгибаются к солнечному экватору. Газ короны течет от Солнца с большой скоростью в 400-800 км/с, постепенно переходя в солнечный ветер.

Солнечный ветер заполняет всю солнечную систему, обволакивая и нашу Землю. Он в большой степени определяет воздействие Солнца и солнечной активности на Землю.

2

4. Греческому богу солнца посвящено одно из семи чудес света:

Семь чудес света – это самые знаменитые памятники скульптуры и архитектуры Древнего Мира, их описания сделаны древними историками и путешественниками, например, Геродотом (484 –425гг. до н.э.). До наших дней сохранились только древнеегипетские пирамиды, да близ города Хилла в Ираке есть руины сводчатых сооружений, возможно висячие сады Семирамиды находились на их кровле. Другие чудеса света известны лишь по изображениям и описаниям.

На рисунке А) изображен мавзолей в Галикарнасе - это была усыпальница царя Мавсола. Мавзолей простоял полторы тысячи лет и разрушился во время мощного землетрясения. В Британском музее в Лондоне хранятся только фрагменты украшавших его рельефов.

На рисунке Б) изображен Александрийский маяк, построенный для безопасного прохода к столице Египта. Маяк был высотой 120 м. Его первый этаж, сложенный из крупных плит известняка был ориентирован по сторонам света. Второй этаж – восьмигранная башня, облицованная мраморными плитами, – была ориентирована по направлению восьми главных ветров. Третий этаж был круглой формы, завершался куполом, на котором стояла бронзовое изваяние бога морей Посейдона высотой около 7 м. Купол опирался на гранитные колонны. Под ним горел огонь маяка, его свет усиливался системой металлических зеркал и был виден с расстояния 60 км. Топливо для огня доставляли наверх на ослах по винтовой лестнице. Маяк прослужил тысячу лет, но сильно пострадал во время очередного землетрясения, его пытались восстановить, но безуспешно.

На рисунке В) изображен храм Артемиды – богини плодородия, луны и охоты, построенный в городе Эфесе в Малой Азии. Первый раз храм пострадал от огня – Герострат поджег его, дабы оставить свое имя в памяти людей. Тогда храм восстановили, но сейчас от него остался только фундамент.

На рисунке Г) изображен храм в Олимпии. Внутри него находилась статуя Зевса высотой около 13 м, выполненная Фидием. Бог-громовержец был изготовлен из дерева, золота и слоновой кости. На голове – венок из ветвей оливы, в одной руке он держал фигурку богини Ники–победы, в другой - скипетр, увенчанный орлом. Рядом с храмом находился стадион, здесь раз в четыре года проводились спортивные состязания, на которые собирались участники со всей Греции. На время Олимпийских игр объявлялся обязательный для всех греков «священный мир», в это время в Греции не велось военных действий, дороги в Олимпию были безопасны. В конце 4-го века Олимпийские игры были запрещены императором Феодосием I как языческий культ. После этого по разным свидетельствам статуя частично была расхищена грабителями, а потом и погибла во время пожара. Сохранились только описания статуи и изображения на монетах.

На рисунке Д) изображен Колосс Родосский. Эта гигантская статуя бога солнца Гелиоса стояла на острове Родосе, жители которого считали его своим покровителем. Скульптора была высотой около 32 м. По рассказу Плиния, на изготовление статуи было потрачено 500 талантов бронзы (13 тонн) и 300 талантов железа (7,8 тонн). Изображения этой статуи не сохранилось, поэтому существуют разные предположения о том, как она выглядела. Наиболее распространенная и менее вероятная версия показана на нашем рисунке. Колосс не простоял и 60 лет, первое же сильное землетрясение разрушило статую. Но даже лежащие на земле обломки тысячу лет вызывали восхищение и изумление путешественников.

25. Эта книга создавалась и сначала использовалась как учебник географии:

А) В. Брагин «В стране высоких трав»;

Б) Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней»;

В) Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»;

Г) С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»;

Д) Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

В начале ХХ века в северной стране Швеции решили создать такой учебник для первоклассников, чтобы детям хотелось его читать.

П

ригласили известную писательницу Сельму Лагерлеф – она была учительницей. И появился необыкновенный учебник географии «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Шведский поэт Карл Снойльский писал: «Лагерлёф удалось оживить и ярко разукрасить сухой песок пустыни - школьный урок,- одухотворить и заставить разговаривать леса, скалы, реки родины и даже мертвые залежи руды». Географические и исторические познавательные материалы не были выстроены как обычно по параграфам, а стали частью сказки, основанной на народных шведских сказках и легендах. В 1909 году писательнице была присуждена Нобелевская премия за благородный идеализм и богатство фантазии.

ригласили известную писательницу Сельму Лагерлеф – она была учительницей. И появился необыкновенный учебник географии «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Шведский поэт Карл Снойльский писал: «Лагерлёф удалось оживить и ярко разукрасить сухой песок пустыни - школьный урок,- одухотворить и заставить разговаривать леса, скалы, реки родины и даже мертвые залежи руды». Географические и исторические познавательные материалы не были выстроены как обычно по параграфам, а стали частью сказки, основанной на народных шведских сказках и легендах. В 1909 году писательнице была присуждена Нобелевская премия за благородный идеализм и богатство фантазии.Книгу перевели на многие языки, при этом сократили, но оставили главное – как становится хорошим человеком мальчик Нильс, путешествуя на спине гуся Мортена по всей Швеции вместе со стаей мудрой гусыни Акки Кебнекайсе.

26. Группа организмов, занимающих одно местообитание:

А) рябчик, стрепет, удав;

Б) волк, кедровка, корсак;

В) гадюка, зимородок, норка;

Г) гладыш, палочник, вредная черепашка;

Д) лев, ягуар, вомбат.

Местообитанием называют участок суши или водоёма, занятый организмом или группой особей одного вида, и обладающий всеми необходимыми для их существования условиями (климат, рельеф, почва, пища и др.). Различают местообитание, например, вида, популяции, стада, стаи животных, а также зарослей, куртин и других совокупностей растений.

А) Рябчик - северный лесной житель, стрепет – степная птица, а удав - обитатель тропических лесов.

Б) Волк - обитатель открытых пространств: степи, лесостепи, тундры. Кедровка живет исключительно в хвойных лесах. Небольшая лисичка корсак роет свои норы в степи и полупустыне, избегая любых лесных территорий.