Комплексная диагностика и прогнозрование осложнений острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости 14. 01. 17 хирургия 03. 01. 04- биохимия

| Вид материала | Документы |

- Ультразвуковая диагностика и малоинвазивные методы лечения осложнений после оперативных, 622.01kb.

- Методы обследования детей с хирургическими заболеваниями. Семиотика и диагностика острых, 136.38kb.

- Инструкция по диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной, 818.21kb.

- «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», 394.13kb.

- Коллекция медицинской литературы для специалистов, 565.28kb.

- Методическое пособие для врачей-курсантов, интернов и клинических ординаторов по специальностям, 2497.66kb.

- Колоректальный рак в генезе острой хирургической патологии органов брюшной полости, 36.52kb.

- Особенности диагностики и лечения больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости, 740.54kb.

- Радионуклидная диагностика воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 543.39kb.

- Методические указания к практическим занятиям для студентов медицинских факультетов, 1291kb.

Выявление СРБ, СБАГ, α2-МГ, ЛФ и Ф в перитонеальном экссудате больных с острыми воспалительными

заболеваниями органов брюшной полости

Впервые установлено, что концентрации БОФ в экссудате достоверно выше, чем в сыворотке (табл.11). Нами обнаружено, что в среднем концентрации Ф в экссудате выше сывороточных в 2-3 раза, ЛФ – в 3-4 раза, СРБ – в 4-5 раза, а СБАГ – даже в 15-20 раз. Из 5 исследованных БОФ исключение составил только МГ, средние концентрации которого в перитонеальном экссудате достоверно в 2-4 раза ниже, чем в сыворотке (табл.11).

Таблица 11

Динамика БОФ в перитонеальном экссудате и сыворотке крови больных с перитонитом

| БОФ | Срок после операции | Гнойный перитонит (ГП) (n=56) | Фибринозный перитонит (ФП) (n=65) | Серозный перитонит (СП) (n=47) | |||

| экссудат | кровь | экссудат | кровь | экссудат | кровь | ||

| СРБ (мг/л) | 1-е сутки 3-е сутки 5-7 сутки 9-13 сутки | 107±27,4* 248±90,2* 155±64,3* 25±6,2 | 36,7±14,03 30,4±10,09 24,1±9,56 12,0±5,04 | 138±14,3* 112±17,5* 74±8,8* 16±4,3* | 30,4±4,29 27,6±6,14 21,3±6,77 3,6±1,29 | 34±4,8* 29±1,50* – – | 8,2±1,09 12,7±0,68 6,4±0,43 2,9±0,66 |

| СБАГ (мг/л) | 1-е сутки 3-е сутки 5-7 сутки 9-13 сутки | 147±13,4* 104±26,7* 74±28,2* 49±3,7* | 7,8±3,10 6,0±2,25 5,3±0,94 4,0±0,92 | 141±17,3* 95±13,4* 57±14,6* 38±9,2* | 5,6±1,53 5,9±1,75 4,3±1,03 1,6±0,58 | 99±8,9* 43±6,6* – – | 4,5±1,76 2,3±0,68 1,9±0,62 1,4±0,42 |

| М  Г (мг/л) Г (мг/л) | 1-е сутки 3-е сутки 5-7 сутки 9-13 сутки | 190±40* 240±69* 130±28* 110±21* | 462±125 443±98 610±143 735±233 | 240±15* 320±29* 290±30* 240±27* | 992±135 1044±139 1156±162 1225±176 | 310±49* 360±92* – – | 931±90 1245±149 1223±161 1150±111 |

| Ф (нг/мл) | 1-е сутки 3-е сутки 5-7 сутки 9-13 сутки | 1288±70,2* 1119±30,5* 971±49,5* 766±51,6* | 606±111,4 556±115,0 353±98,6 224±60,7 | 701±179,2* 635±33,6* 605±50,5* 563±121,9* | 296±31,5 235±37,7 156±10,5 103±12,8 | 548±79,5* 441±18,9* – – | 264±26,6 250±23,1 201±28,9 192±22,9 |

| ЛФ (нг/мл) | 1-е сутки 3-е сутки 5-7 сутки 9-13 сутки | 12480±510* 9040±889* 6900±547* 4040±689* | 2990±765 2500±570 1960±324 1740±331 | 10330±1113* 9420±966* 7290±632* 4360±561* | 1960±148 2800±512 2940±413 1360±213 | 10800±570* 6120±280* – – | 2770±302 3110±105 3650±183 1640±62 |

Примечание. *- достоверные (начиная с р<0,05) различия с сывороточным уровнем в аналогичной группе больных.

Таким образом, обнаружение более высоких цифр для четырех БОФ в перитонеальном экссудате создает предпосылку для разработки на основе этого диагностического биоматериала более простых, экономичных и высокочувствительных тестов для абдоминальной хирургии.

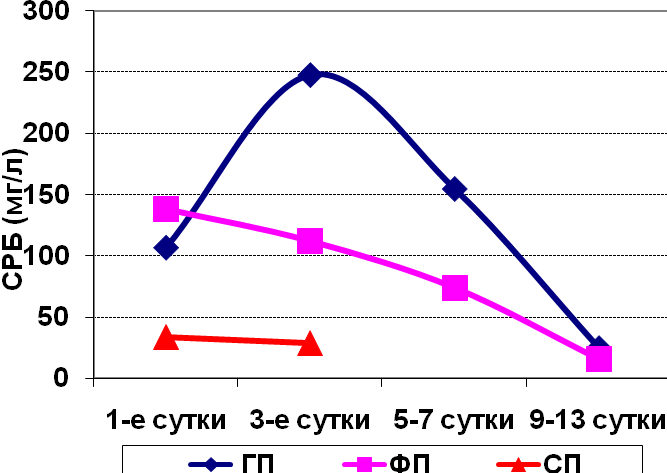

Максимально высокие уровни СРБ в экссудате, как абсолютные (табл.11), так и относительно сыворотки крови, наблюдаются у больных с разлитым гнойным перитонитом (ГП). Причем, если пик белка в сыворотке наблюдался непосредственно в день операции, то в отделяемом по дренажам экссудате, его уровень был в 3 раза выше этого пика, и содержание СРБ продолжало нарастать в экссудате с максимумом на 3 день (248±90,2 мг/л или 816% от уровня СРБ в крови), сохраняясь в динамике на крайне высоком уровне и на 5-7 сутки (155±64,3 мг/л или 643% от уровня СРБ в крови). К 9-13 суткам уровень СРБ в экссудате снижался в 10 раз по сравнению с максимумом 3-го послеоперационного дня. Динамику изменения абсолютных значений СРБ в перитонеальном экссудате наглядно демонстрирует рис.5.

Рис. 5. Динамика изменения уровня СРБ и СБАГ в перитонеальном экссудате больных с перитонитами в зависимости

от характера экссудата

П

32

ри фибринозном перитоните (ФП) в экссудате больных в течение всей первой недели нами также наблюдались высокие значения СРБ, каких никогда не встречалось в сыворотке крови больных. Максимум СРБ (138±14,3 мг/л или 454% от уровня СРБ в крови) наблюдался в день операции и в дальнейшей динамике снижения СРБ в этой группе больных (рис.5) наблюдался полный параллелизм с падением сывороточного СРБ, что выражалось в стабильном отношении СРБэкс к СРБсыв.

Степень корреляции (r) между СРБэкс и СРБсыв при ГП равна +0,58, а при ФП равна +0,98.

Анализируя в перитониальных экссудатах содержание СБАГ (табл.11, рис. 5), нами выявлены настолько высокие средние уровни этого белка в экссудатах по сравнению с кровью, что их абсолютные значения даже превосходили уровни СРБ: при гнойном и фибринозном перитоните (ГП и ФП) в экссудатах взятых интраоперационно или по дренажам сразу же после операции. Степень корреляции (r) между СБАГэкс и СБАГсыв при ГП равна +0,99, а при ФП равна +0,81.

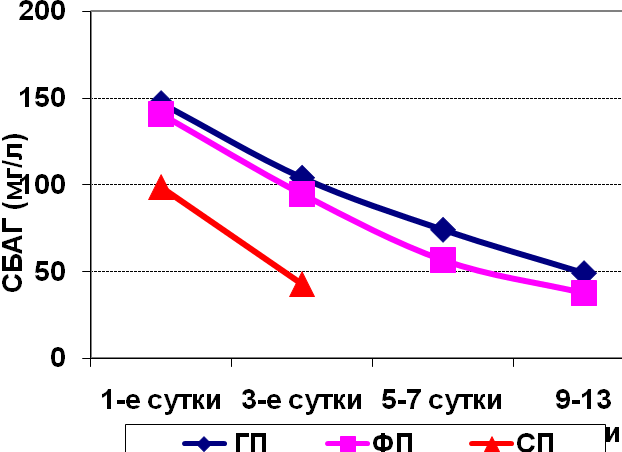

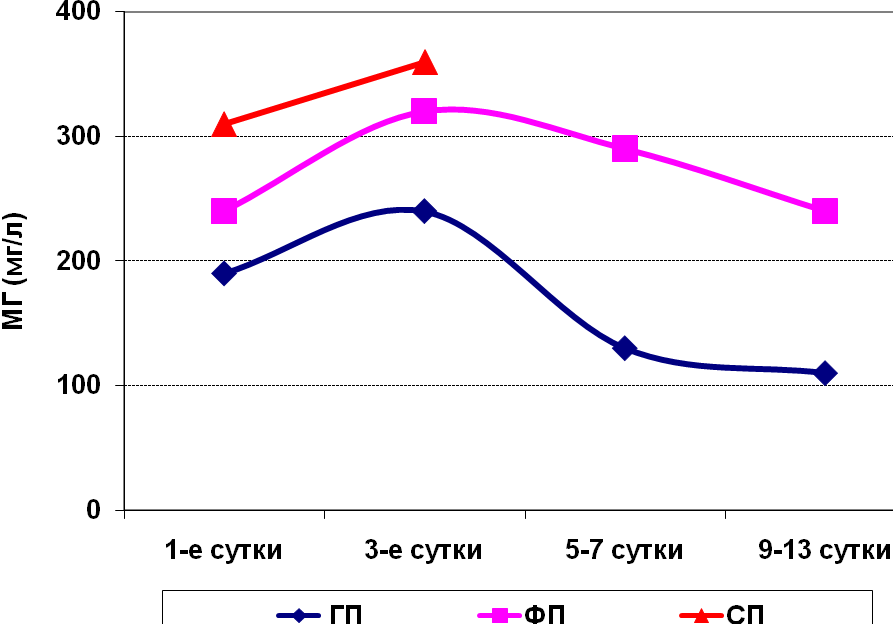

Кроме отмеченных ранее достоверно низких уровней МГэкс по сравнению с МГсыв, обращает на себя внимание четкая взаимосвязь средних уровней МГэкс с характером перитонеального экссудата: чем тяжелее перитонит, тем больше депрессия биосинтеза МГ (табл.11).

Рис. 6. Динамика изменения уровня МГ в перитонеальном экссудате больных с перитонитами в зависимости от

характера экссудата

Из этой же таблицы 11 видно, что, независимо от степени тяжести перитонита, на 3 сутки после лапаротомии наблюдается относительный подъем средних уровней МГ, который при тяжелых формах перитонита (ГП и ФП) сменяется на 5-7 и 9-13 сутки дальнейшей прогрессивной депрессией экспрессии МГ в экссудат. Эта закономерность совершенно противоположна тенденции, наблюдаемой в сыворотке крови этих же больных, когда либо наблюдается плавное восстановление уровня МГсыв при ФП (степень корреляции (r) между МГэкс и МГсыв при ГП равна -0,93), либо постепенное восстановление МГсыв начинается после минимума на 3 сутки после операции (ФП) и тогда полностью отсутствует взаимосвязь между МГэкс и МГсыв (r= -0,18). И только при серозном выпоте (СП) проявляется тесная прямопропорциональная взаимосвязь между МГэкс и МГсыв.

Уровень ферритина (Ф) в отделяемом по дренажам экссудате больных с перитонитами достоверно повышен и полностью коррелирует с сывороточными уровнями Ф во все сроки наблюдения: степень корреляции (r) между Фэкс и Фсыв при ГП равна +0,97, а при ФП равна +0,98.

Кроме того, степень экспрессии Ф в экссудат тесно связана с характером экссудата. В динамике перитонита максимально высокие уровни Фэкс обнаруживаются интраоперационно, а после оперативного вмешательства происходит плавное, но неуклонное снижение средних уровней Ф во всех трех группах больных.

Анализируя по данным табл.11пятый БОФ – лактоферрин (ЛФ), обращает на себя внимание следующее: максимально высокие абсолютные (ЛФэкс) и относительные (ЛФэкс/ЛФсыв) уровни белка наблюдаются в день операции. Далее наблюдается постоянное снижение уровней ЛФ во всех группах. Причем более крутое падение абсолютных средних концентраций ЛФэкс наблюдается при ГП и более пологое с сохранением более повышенных уровней ЛФ на 3, 5-7 и 9-13 сутки наблюдается в группе больных с ФП.

Аналогичная динамика наблюдаются и в сыворотках этих больных. Относительные уровни ЛФ (ЛФэкс/ЛФсыв) при ГП имеют динамику похожую на динамику абсолютных уровней ЛФ (ЛФэкс), а при ФП на 9-13 сутки относительные уровни ЛФ повторно повышаются за счет опережающего падения в этот срок ЛФсыв.

Степень корреляции (r) между ЛФэкс и ЛФсыв при ГП равна +0,98, а при ФП равна +0,48.

Таким образом, динамика изменения уровня пяти избранных нами БОФ в перитонеальных экссудатах больных имеет свои особенности для каждого белка и указывает на специфическую роль каждого из них в патогенезе острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости. Корреляционный анализ уровней БОФэкс (табл.12) подтверждает обнаруженный факт.

Таблица 12

Значения коэффициентов корреляции (r) между уровнями отдельных БОФ в перитонеальных экссудатах в динамике острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости

| | СРБ | СБАГ | МГ | Ф | ЛФ |

| СРБ | 1,00 | | | | |

| СБАГ | 0,55 | 1,00 | | | |

| МГ | -0,18 | -0,06 | 1,00 | | |

| Ф | 0,67 | 0,58 | -0,60 | 1,00 | |

| ЛФ | 0,43 | 0,92 | 0,22 | 0,43 | 1,00 |

Комплексная программа прогнозирования осложнений острых воспалительных заболеваний органов брюшной

полости

Все исследуемые больные разделены на две группы. Первую группу составили 99 больных с неосложненным послеоперационным течением острого аппендицита, острого холецистита, острого панкреатита, острой кишечной непроходимости, перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, во вторую вошли 69 больных с внутрибрюшными послеоперационными гнойными осложнениями (табл.13).

Нами разработана прогностическая таблица 14, при помощи которой оцениваются шансы развития послеоперационных осложнений на основании клинических и иммунохимических данных, взятых до оперативного вмешательства и интраоперационно.

Таблица 13

Распределение больных по характеру послеоперационных гнойных осложнений

| Характер заболевания | n |

| Перитонит в результат несостоятельности кишечных швов | 11 |

| Перитонит без несостоятельности кишечных швов | 28 |

| Перитонит в результате перфорации острой язвы тонкой кишки | 4 |

| Множественные межпетельные абсцессы | 9 |

| Абсцесс подпеченочного пространства | 7 |

| Абсцесс сальниковой сумки | 4 |

| Абсцесс брюшной полости с подкожной эвентрацией | 6 |

| Всего | 69 |

Прогностическая значимость каждого критерия оценивалась по величине t - критерия Стьюдента с последующим расчетом показателя наглядности в баллах относительно самого высокого, который принят за 10 баллов. При этом количество процентов равно количеству баллов (табл.14).

Таблица 14

Балльная оценка клинических, лабораторных и иммунохимических параметров для прогнозирования осложненного течения

заболевания при поступлении и интраоперационно.

| ФАКТОРЫ РИСКА | t | БАЛЛЫ |

| Ф экс (нг/мл) более 700 | 6,98 | 10 |

| Ф/ЛФ более 16 | 4,39 | 7 |

| Возраст > 60 лет | 3,41 | 5 |

| Длительность заболевания > 24 часов | 3,64 | 5 |

| СБАГ экс (мг/л) более 70 | 2,98 | 5 |

| Источник перитонита – толстая кишка | 2,81 | 5 |

| ЛИИ более 8 | 2,73 | 4 |

| Источник перитонита – поджелудочная железа | 2,64 | 4 |

| МГ экс (мг/л) менее 240 | 2,64 | 4 |

| СРБ экс (мг/л) более 150 | 2,62 | 4 |

| Ф сыв более 600 | 2,43 | 4 |

| МГ сыв (мг/л) менее 600 | 2,39 | 4 |

| ЛФ экс (нг/мл) более 10000 | 2,20 | 4 |

| ЛФ сыв (нг/мл) более 3500 | 2,09 | 4 |

| Источник перитонита – желчный пузырь | 2,1 | 3 |

Сумма баллов (прогностический индекс – ПИ) при неосложненном течении перитонита колебалась от 0 до 38 и в среднем составила 17 баллов. У больных с ПГО сумма баллов находилась в пределах 21-75 баллов и в среднем составила 49 баллов. В первой группе больных перитонитом ПГО не было, во второй группе ПГО возникли у 13 человек, в третьей подгруппе ПГО отмечались у всех больных (табл.15).

Таблица 15

Распределение больных в зависимости от величины

прогностического индекса

| Группы больных | Величины индекса (баллы) | Число больных | Без осложнений | С осложнениями |

| первая | До 21 | 71 | 71 | 0 |

| вторая | 22 – 38 | 41 | 28 | 13 |

| третья | Более 38 | 56 | 0 | 56 |

| всего | 168 | 99 | 69 |

Таким образом, средние значения прогностических индексов (ПИ) достоверно различались у больных с неосложненным течением и у больных с гнойными осложнениями (р0,05). Полученные результаты позволили нам разделить всех больных на три группы. Первая группа с суммой баллов до 21 (71 человек), вторая - с суммой 22-38 баллов (41 человек), третья - более 38 баллов (56 человек). В первой группе больных перитонитом ПГО не было, во второй группе ПГО возникли у 13 человек, в третьей подгруппе ПГО отмечались у всех больных (табл.15).

Это позволяет нам сделать вывод, что у больных с суммой до 21 балла вероятность возникновения ПГО низкая, поэтому тактика ведения таких пациентов должна быть стандартной и не требует дополнительных диагностических и лечебных мероприятий; в группе с суммой 22-38 баллов вероятность ПГО высокая, есть необходимость в особо тщательном контроле состояния больных в послеоперационном периоде, дополнительных лечебные мероприятиях (усиление антибактериальной, дезинтоксикационной терапии эфферентных методов, иммуномодулирующей терапии). Если сумма более 38 баллов, то вероятность ПГО очень высокая и таким больным показана релапаротомия, мощная антибактериальная, иммуномодулирующая, дезинтоксикационная терапия. При изучении ПИ у 69 больных с ПГО, у 56 из них (81,2%) его величина превышала 38 баллов, что рассматривалось нами в качестве одного из показаний к релапаротомии.

Отбор критериев для ранней диагностики ПГО осуществлялся путем выделения из всех получаемых показателей тех, значения которых достоверно различались у больных с ПГО на момент их выявления, и в соответствующий срок послеоперационного периода у больных с нормальным его течением.

Дана балльная оценка степени отклонения каждого из показателей от нормальных значений (табл.16).

Таблица 16

Балльная оценка тяжести состояния больных

в послеоперационном периоде

| Параметры | 0 баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла |

| Клинические показатели | ||||

| Температура, С | до 37 | 37 – 38 | 38 - 39 | выше 39 |

| ЧСС в 1 мин. | до 80 | 80 - 92 | 93 - 116 | более 116 |

| ЧДД в 1 мин. | до 20 | 20 - 24 | 25 - 32 | более 33 |

| Парез кишечника | нет | легкий | ср. тяжести | тяжелый |

| Лабораторные показатели | ||||

| ЛИИ | до 1,5 | 2 - 5 | 5 - 8 | более 9 |

| Ф СЫВ (нг/мл) | до 200 | 200-500 | 500-600 | более 600 |

| Ф ЭКС(нг/мл) | до 200 | 400-550 | 550-700 | более 700 |

| ЛФ СЫВ (нг/мл) | до 1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3500 |

| ЛФ ЭКС (нг/мл) | до 1500 | 6000-10000 | 7000-10000 | более 10000 |

| МГ СЫВ (мг/л) | до 1000 | 950-750 | 750-650 | менее 600 |

| МГ ЭКС (мг/л) | до 1000 | 300-400 | 240-300 | менее 240 |

| СБАГ СЫВ (мг/л) | до 2 | 2-8 | 5-8 | более 8 |

| СБАГ ЭКС (мг/л) | до 2 | 20-35 | 35-70 | более 70 |

| СРБ СЫВ (мг/л) | до 3 | 3-20 | 20-35 | более 35 |

| СРБ ЭКС (мг/л) | до 3 | 10-35 | 35-150 | более 150 |

| Ф/ЛФ | до 10 | до 15 | до 20 | более 20 |

В первые сутки после операции имеется достоверная разница между суммами баллов у больных с неосложненным и осложненным послеоперационным периодом – они равнялись соответственно 23 и 36 баллов (р < 0,05). Как видно из представленного графика, в последующем различие в значениях этих показателей увеличивалось: в группе с неосложненным послеоперационным периодом сумма баллов резко снижалась и на девятые сутки равнялась нулю; у больных с ПГО сумма баллов оставалась высокой, что сопровождалось возникновением ПГО( рис.7).

Рис. 7. ДИ у больных с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом

Рис. 7. ДИ у больных с осложненным и неосложненным послеоперационным периодомНа основе полученных результатов нами рассчитаны критические значения ДИ, превышение которых свидетельствует о высокой вероятности возникновения ПГО. Для первых - третьих суток послеоперационного периода «критический» ДИ равен 26 баллам, для пятых-седьмых - 12, для девятых и последующих - 4 баллам в сумме двух различных параметров.

При изучении ДИ у 69 больных с ПГО, у 65 из них (94,2%) его величина превышала критические значения, что рассматривалось нами в качестве одного из показаний к релапаротомии. Во время повторной операции наличие гнойно-воспалительного процесса в брюшной полости подтверждалось.

Превышение критического уровня ДИ в первые-третьи сутки после операции диктует необходимость в усилении интенсивной консервативной терапии и может служить одним из показаний для релапаротомии в ближайшие сутки. Если ДИ повышен в третьи-девятые сутки послеоперационного периода, то это является косвенным признаком наличия ПГО и служит основанием для постановки вопроса о повторной операции.

Эти показатели объективно отражают динамику воспалительного процесса, являются дополнительными информативными критериями для своевременной коррекции проводимого лечения, в том числе при определении показаний к ранней релапаротомии. Сочетанное использование ПИ и ДИ у больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости позволило снизить летальность при ПЯ в 2,5 раза, при ОП на 3,6%, уменьшить среднюю длительность пребывания на койке на 1,2%, уменьшить число гнойных послеоперационных осложнений на 0,4%.

Специфичность (точность прогноза развития висцеральных осложнений) была от 78,6% до 82,4%, итоговая оценка безошибочности составляла 79,5%. Чувствительность, как показатель, характеризовавший точность прогноза развития висцеральных осложнений, находился на высоком уровне, итоговая оценка составляла 92,9% при уровне достоверности p<0,001.

ВЫВОДЫ

- Выявленные изменения концентрации БОФ: С-реактивного белка (СРБ), связанного с беременностью a2-гликопротеина (СБАГ), лактоферрина (ЛФ), ферритина (Ф), a2-макроглобулина (МГ) в биологических жидкостях (сыворотке крови, перитонеальном экссудате) у больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости коррелируют со степенью выраженности воспаления и гнойно-деструктивных изменений в органах.

- Выявленные достоверно более высокие, чем в сыворотке крови, концентрации СРБ, Ф, ЛФ, СБАГ и низкий уровень МГ в перитонеальном экссудате коррелируют со степенью тяжести перитонита.

- Определены диагностически значимые уровни БОФ в сыворотке крови и экссудате, которые являются эффективными критериями оценки степени выраженности воспаления при каждой нозологической форме острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости.

- Достоверно более высокие, чем в сыворотке крови, концентрации СРБ, Ф, ЛФ, СБАГ в перитонеальном экссудате на фоне низкого уровня МГ позволяет использовать этот диагностический биоматериал, как простой, экономичный и высокочувствительный тест для ранней диагностики гнойно-деструктивного процесса и его распространенности абдоминальной хирургии.

- Разработанный комплекс основных иммунохимических показателей объективного состояния пациента, достаточно полно отражает сдвиги, произошедшие в организме больного в динамике, при этом повторное нарастание СРБ, СБАГ, ЛФ, Ф и снижение уровня МГ в сыворотке и экссудате является ранним признаком послеоперационных гнойных осложнений.

- Коэффициент Ф/ЛФ более 16 характерен для распространенного гнойно-деструктивного процесса в брюшной полости и может быть использован для раннего выявления деструкции, степени распространенности патологического процесса, что позволило у 82% больных острым аппендицитом, 78% больных острым холециститом, 84% больных острым панкреатитом выявить ограниченный гнойный процесс в брюшной полости, и у 87% больных – разлитой гнойный перитонит.

- Для диагностики и прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений острых заболеваний органов брюшной полости сформированы оптимальные диагностические критерии обследования больных, включающие комплексную оценку клинических, анамнестических, лабораторных и иммунохимических параметров, среди которых наиболее информативными являются: возраст, длительность перитонита, источник инфекции, концентрации СРБ, СБАГ, ЛФ, Ф, МГ, в сыворотке крови и перитонеальной жидкости.

- На основании клинико-лабораторных, анамнестических и иммунохимических данных, разработан прогностический индекс, значения которого у 81% больных превышали 38 баллов, что свидетельствовало о возникновения послеоперационных гнойных осложнений.

- Использование диагностического индекса у 94,2% больных с высоким риском развития послеоперационных гнойных осложнений позволило своевременно корректировать объем и тактику лечебных мероприятий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Учитывая вариабельность проявления клинической картины острой воспалительной патологии органов брюшной полости в зависимости от возраста, пола, недостаточной информативности традиционных клинико-лабораторных данных, необходимо проводить тщательную диагностику степени воспаления и деструкции используя иммунохимические тесты на острофазовые белки: СРБ, МГ, СБАГ, Ф и ЛФ.

- Динамическое определение концентрации БОФ в сыворотке и экссудате в качестве маркеров воспаления и деструкции вносит существенный вклад в контроль эффективности лечения острой хирургической патологии органов брюшной полости.

- Коэффициент соотношения ферритин/лактоферрин рекомендуется использовать для дифференциальной диагностики воспалительных и гнойно-деструктивных процессов в абдоминальной хирургии.

- Для прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений у больных, с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, рекомендуется определение прогностического индекса. При этом оценку вероятности развития гнойно-воспалительных осложнений и коррекцию лечебной тактики целесообразно осуществлять в зависимости от величины прогностического индекса.

- С целью ранней диагностики гнойно-воспалительных осложнений у больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости рекомендуется проводить ежесуточный мониторинг состояния с использованием диагностического индекса.

- Для достижения наибольшей эффективности диагностических и лечебных мероприятий у больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости необходимо сочетанное использование прогностического и диагностического индексов. При этом наиболее целесообразным является использование диагностического индекса у больных с высоким риском гнойно-воспалительных осложнений, который определяется в зависимости от величины прогностического индекса.

Список работ по теме диссертации, опубликованных в

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ

- Зурнаджьянц, В. А. Диагностическая и прогностическая роль белков острой фазы при остром панкреатите/ В. А.Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков // Инфекции в хирургии. – 2009.-Т.7, № 2 .- С .- 45-47.

- Зурнаджьянц, В. А. Диагностические и прогностические критерии комплексного лечения острого холецистита / В. А.Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков // Инфекции в хирургии. – 2009.-Т.7, № 4 .- С .- 24-26.

- Кчибеков, Э.А. Диагностическое значение ферритина и лактоферрина при остром калькулезном холецистите / Э.А. Кчибеков, А.В. Журихин // Вестник РУДН.-,2009, №4.- С.- 114.

- Абрамов, А.А. Комплексный подход в диагностике скрытых форм острого холецистита / А.А. Абрамов, Э. А. Кчибеков, А.Г. Сердюков // Вестник новых медицинских технологий .- 2009.- Т 16, №2.-С.- 131-133.

- Кчибеков, Э. А. Иммунохимический способ диагностики деструктивных форм острого холецистита / Э. А. Кчибеков // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.-2010.- Т-5, № 1.- С.- 98-101.

- Кчибеков, Э. А. Иммунохимический способ дифференциальной диагностики острого панкреатита и острого холецистита / Э. А. Кчибеков, В. А. Зурнаджьянц // Сибирский медицинский журнал .- 2010, № 3.- С.-81-83.

- Кчибеков, Э. А. Современные аспекты оценки степени тяжести состояния больных перитонитом / Э. А. Кчибеков // Астаханский медицинский журнал.- 2010, №3.- С.- 90-92.

- Кчибеков, Э. А. Диагностическая и прогностическая роль концентрации лактоферина и ферритина в биологическом материале у больных острым холециститом / Э. А. Кчибеков // Астраханский медицинский журнал – 2010, № 3. - С.22-23.

- Кчибеков, Э. А. Железосодержащие белки, как маркеры деструкции при остром аппендиците / Э. А. Кчибеков // Военно-медицинский журнал.- 2010.- Т. 331, № 8.-С.- 50-51.

- Топчиев, М.А. Особенности цитокинэмии и острофазного ответа при перфоративной гастродуоденальной язве, осложненной различными формами перитонита / М.А. Топчиев, Э. А. Кчибеков, Н.Ю. Шапошников, И.В. Срибный // Астаханский медицинский журнал.- 2010, №3.- С.- 52-55.

- Кчибеков, Э. А. Диагностическая и прогностическая роль металлопротеинов при остром аппендиците / Э. А. Кчибеков // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.- 2010. Т. 5, №3. С.- 91.

- ТопчиевМ.А. Клинико-диагностическое значение связанного с беременностью альфа2-гликопротеина при различных формах острого аппендицита / М.А. Топчиев, Ф.В. Орлов, Э. А. Кчибеков, Д.С. Паршин, Ю.А. Кривенцев // Астаханский медицинский журнал.- 2011, №1.- С.- 158-160.

- Рамазанов, М.В. Анализ корреляции ферропротеинов при распространенном перитоните / М.В. Рамазанов, Е.В. Бутырина, Э. А. Кчибеков // Астраханский медицинский журнал. – 2011, № 1. - С.101-104.

- Кчибеков, Э. А Комплексная программа прогнозирования осложнений острых воспалительных заболеваний органов брюшной полости / Э. А. Кчибеков // Астраханский медицинский журнал – 2011, № 2. - С.89-101.

- Никулина, Д.М. Диагностика степени выраженности и распространенности воспалительного процесса в брюшной полости при перитоните / Д.М. Никулина, В. А. Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков // Астраханский медицинский журнал – 2011, № 2. - С.121-123.

Авторские свидетельства и патенты на изобретение:

- Патент на изобретение РФ № 2395085 РФ, G01N 33/48 от 20.07.2010 «Способ дифференциальной диагностики острого панкреатита и острого холецистита» (Соавт. Зурнаджьянц В.А.).

- Патент на изобретение РФ № 2407017 С1 РФ, G01N 33/68 от 20.12.2010 «Способ диагностики деструктивных форм острого холецистита» (Соавт. Рамазанов М.В.).

Список остальных научных работ, опубликованных по теме диссертации.

- Кчибеков, Э. А. Минорные белки в оценке степени тяжести состояния больных перитонитом / Э. А. Кчибеков, В. А. Зурнаджьянц, Ю. А. Кривенцев // Анналы хирургии. - 2007. - N 3. - С. 61-62.

- Кчибеков, Э.А. Роль лактоферина и альфа два макроглобулина в диагностике острого панкреатита / Э.А. Кчибеков, Д.М. Никулина, В.Е. Кутуков // « Актуальные вопросы современной хирургии» - Астрахань. – 2006. – С. 122.

- Кчибеков, Э.А. Уровни лактоферина, ферритина и фетального гемоглобина при заболеваниях гепатобиллиарной зоны и травмах / Э.А. Кчибеков, А.В. Коханов, Е.В. Метелкина // « Актуальные вопросы современной хирургии» Материалы Всероссийской конференции, посвященной 85-летию Астраханского областного научного медицинского общества хирургов — Астрахань. - 2006. - С. – 313-314.

- Кчибеков, Э.А. Роль альфа два макроглобулина в дифференциальной диагностике острого панкреатита и острого холецистита / Кчибеков Э.А // Материалы Международной научной конференции «Молодежь - медицине будущего».- Одесса .- 2009. - С.146-147.

- Кчибеков, Э.А. Сравнительная характеристика железосодержащих белков в эктомированных желчных пузырях больных острым холециститом / Э.А. Кчибеков, М.В. Рамазанов // Материалы Международной научной конференции «Молодежь- медицине будущего».- Одесса .- 2009. - С. -147-148.

- Кчибеков, Э.А. Современный аспект иммунохимического метода дифференциальной диагностики острого панкреатита / Э.А. Кчибеков, Д.М. Никулина, М.А. Топчиев // Сборник научных трудов АГМА, посвященный 90-летию АГМА. Актуальные вопросы современной медицины - Астрахань. - 2008. -Том 37 - С. -94-95.

- Кчибеков, Э.А. Лактоферрин в диагностике острого холецистита / Э.А. Кчибеков, А.В.Журихин // Перитонит. Материалы Всеросийской научнопрактической конференции с международным участием.- Анапа.- 2009.- С.186-188.

- Журихин, А.В. Диагностика, лечение и профилактика послеоперационного желчеистечения и желчного перитонита / А.В. Журихин, Г.Д. Одишелашвили, Э.А. Кчибеков, Р.М. Курбанов // Перитонит. Материалы Всеросийской научнопрактической конференции с международным участием.- Анапа.- 2009.- С.94-96.

- Савенков, М.С.Динамика ферритина в эволюции острого обструктивного холецистита / М.С. Савенков, О.В. Петрова, Э.А. Кчибеков, А.А. Оганесян, В.И. Балашов // Современные проблемы науки и образования .-2006.- №3.-С.- 47-49.

- Зурнаджьянц, В. А. Сравнительная оценка инструментальных и иммунохимических показателей степени выраженности деструкции при остром холецистите / В. А. Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков, В.А. Иванников, А.Н. Панов, А.А.Чистяков, А.А. Тюрин // - Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ургентной хирургии».- Вестник экспериментальной и клинической хирургии.- Воронеж.- 2010.-С.- 49-50.

- Зурнаджьянц, В. А. Оптимизация прогноза гнойных осложнений острого аппендицита / В.А. Зурнаджьянц, Э.А. Кчибеков //. Труды АГМА « Актуальные вопросы современной медицины»- Астрахань .- 2010.- Т.-41.-С.- 162 -163.

- Кчибеков, Э.А. Диагностическая ценность белков острой фазы в оценке степени тяжести состояния больных с прободными гастродуоденальными язвами / Э.А. Кчибеков, Ю.А. Кривенцев, М.В. Рамазанов // Достижения фундаментальных наук в решении актуальных проблем медицины - Материалы научно-практической конференции и школы-семинара для молодых ученых с международным участием – Астрахань. -2010.- Т 5.- №1.– С. - 46-48.

Методическое пособие

30.Журихин, А.В. Особенности клинического течения и диагностика острого калькулезного холецистита / А.В. Журихин, Э.А. Кчибеков // Астрахань: АГМА, 2010.-31с.

Список условных сокращений

| АБП– | абсцесс брюшной полости |

| АИ– | аппендикулярный инфильтрат |

| БОФ- | белки острой фазы |

| ГО– | гнойные осложнения |

| ГП– | гнойный перитонит |

| ДИ– | диагностический индекс |

| ДП– | деструктивный панкреатит |

| ИФА | иммуноферментный анализ |

| ЛФ– | лактоферрин |

| ЛИИ– | лейкоцитарный индекс интоксикации |

| МГ– | альфа2-макроглобулин |

| МПИ- | индекс перитонита Маннгеймера |

| ОА– | острый аппендицит |

| ОГА– | острый гангренозный аппендицит |

| ОГХ– | острый гангренозный холецистит |

| ОКА– | острый катаральный аппендицит |

| ОП– | острый панкреатит |

| ОФА- | острый флегмнозный аппендицит |

| ОФХ- | острый флегмнозный холецистит |

| ОХ– | острый холецистит |

| П– | перитонит |

| ПГО– | послеоперационные гнойные осложнения |

| ПИ– | прогностический индекс |

| ПЯ– | перфоратиная язва |

| СБАГ- | связанный с берменонстью алфа2-гликопртеин |

| СРБ– | С - реактивный белок |

| СП– | серозный перитонит |

| СФ– | сывороточный ферритин |

| Ф– | ферритин |

| ФП - | фибринозный перитонит |

| АРАСНЕ-II | Acute Physiology and ChronicHealth Evalution II |

| MPI- | Мангеймский перитонеальный индекс |

Кчибеков Элдар Абдурагимович

Комплексная диагностика и

прогнозирование осложнений острых воспалительных заболеваний

органов брюшной полости

14.01.17 – хирургия

03.01.04- биохимия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора медицинских наук

Подписано в печать 29.03.2011 г. Тираж 200 экз. Заказ №

Издательство ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121