Указатель описаний © Издательство «Энергия»

| Вид материала | Указатель |

- Альтернативные источники энергии, 190.78kb.

- Указатель описаний лс, 47.63kb.

- Лгоритма его функционирования), устранения некорректности первичного описания и последовательного, 3205.47kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- Конкурсный материал, а именно, урок на тему «Энергия», 282.91kb.

- Лекция. Обзор стандарта ibis. Создание и использование ibis моделей, 112.42kb.

- Iv научная конференция памяти В. И. Смирнова, Кострома-Галич, 19-20 ноября 2009, 326.63kb.

- Яние проекта по созданию лингвистической онтологии специального информационно-поискового, 446.19kb.

- Моделирование процессов генерации и эмиграции углеводородов, 157.94kb.

- 5. Работа и энергия Тема Работа и энергия, 159.82kb.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ЭМИ)

7-1. ЭМИ

Простой ЭМИ. О. Т р е н и н.

Одноголосый электромузыкальный инструмент, сконструированный на базе духового клавишного инструмента «Малыш».

ЭМИ охватывает диапазон от До первой октавы до Фа — третьей. Клавиатура содержит 30 клавиш. УНЧ имеет выходную мощность около 100 мВт.

«Радио», 1975, № 10, с. 55.

«Былина» — цвет и музыка. А. К а т а с о в.

Диплом на 26-й ВРВ. Дано описание стереофонического цвето-музыкального комплекса «Былина», предназначенного для воспроизведения записи с моно- и стереофонических грампластинок. В него входят пять блоков: электропроигрыватель с усилителем, две цве-томузыкальные приставки и две акустические колонки. ЭПУ взято от приставки «Концерт М», но механический автостоп заменен фотоэлектронным реле. Новый тонарм подвешен на шарикоподшипнике. В основу усилителя положена схема стереоусилителя проигрывателя «Вега-101», в котором использовано 18 транзисторов. Для подключения цветомузыкальных приставок на выходе каждого канала есть дополнительное гнездо.

«Моделист-конструктор», 1974, № 1, с. 37 — 40, № 2, с. 40, 41.

Цветомузыкальная установка «Ритм». А. Ларионов.

В этой установке в момент «затишья» экран светится нейтральным фиолетовым цветом, который исчезает с появлением входного звукового сигнала. Последнее значительно увеличивает спектр цветов и делает их переходы более мягкими.

«Ритм» можно использовать как отдельный УНЧ.

Максимальная выходная мощность УНЧ — 2 Вт, чувствительность — 250 мВт. Диапазон частот от 40 Гц до 20 кГц. УНЧ собран на трех транзисторах МП16Б и двух — П215. Он имеет отдельный выход, что позволяет использовать его отдельно от цветомузыкаль-ной установки. На четвертом транзисторе П215 собран усилитель покоя.

Когда звуковой сигнал поступает на базы транзисторов П215, они открываются и загорается определенная группа ламп от карманного фонаря, окрашенных цапонлаком.

В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1975, № 49, с. 9 — 13.

Электронная гитара.

В данном разделе книги рассмотрены вопросы электрификации гитары, выбора звукоснимателя и усилителя, даны рекомендации по их изготовлению.

Звукосниматели рассмотрены на с. 59 — 71, усилители — на с. 71 — 80, приставки к электрогитарам (блока «вибрато» и др.) — на с. 80 — 90.

5. С. Иванов. Электроника в самоделках. М., Изд-во ДОСААФ, 1975, с. 58 — 89.

Концертный комплекс электромузыкальных инструментов. Б. В. П о р тн ой и др.

Дано подробное описание конструкции солирующей гитары, ритм и бас-гитары (с. 3 — 9), клавишного электромузыкального инструмента (с. 9 — 19), усилителя для электрогитары-соло и электрооргана (с. 19 — 31), усилителя для ритм и бас-гитары (с. 31, 32), системы акустических агрегатов (с. 32, 33) и аппаратуры канала радиосвязи, заменяющей проводную связь электрогитары с усилителем, для того чтобы исполнитель имел свободу передвижения, передатчик мощностью 5 — !0 мВт работает в диапазоне УКВ 144 — 146 МГц (с. 33 — 37).

Б. В. Портной и др. Концертный комплекс электромузыкальных инструментов. М., «Энергия», 1973, МРБ, с. 40.

Преобразователь спектра для многоголосного ЭМИ. О Володин.

Позволяет изменять спектральный состав прямоугольных колебаний, управляя их скважностью. Может быть применен в любом ЭМИ, у которого амплитуда сигнала на выходе усилителя не менее 0,8 В. Описание краткое.

«Радио», 1975, Л? 9, с. 44, 45 и с. 3 обложки.

«Октава» с электронным голосом. А. М у т в е в.

Описание несложной электронной «начинки» рояля-игрушки «Октава», превращающей игрушку в электромузыкальный инструмент с приятным звучанием.

«Радио», 1975, Л° 8, с. 50 и с. 3 обложки.

Новое в терменвоксе. В. Нечаев.

Рассмотрены недостатки терменвокса, предложен метод и технические средства для построения модернизированной схемы инструмента.

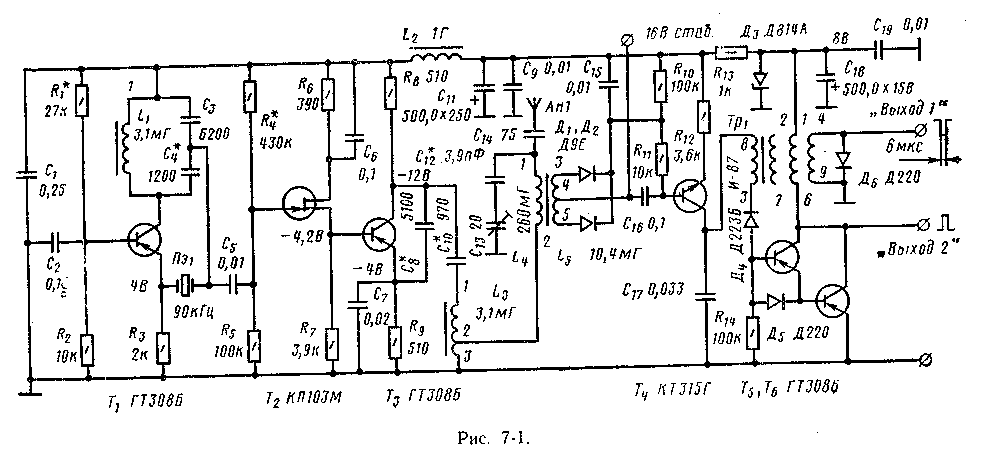

Дается описание новой частотозадающей части терменвокса (рис. 7-1) с широкодиапазоиным преобразователем.

В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, №44, 1974, с. 36.

«Электрониум». А. Митрофанов.

Многоголосный клавишный шестиоктавный ЭМИ, обладающий высоким качеством звучания. В нем применен принцип октавного преобразования частоты с 12 задающими генераторами. Клавиатура рояльного типа имеет 73 клавиши. Особенность инструмента — применение для каждой клавиши манипулятора, что позволяет значительно повысить качество звучания. Задающий генератор выполнен на лампе 6Н2П, все остальные блоки транзисторные.

«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 192 — 206.

Электрогитара. Б. В. Портной и Н. Н. Невский.

Описана конструкция солирующей гитары, не имеющей акустического корпуса, устройства вибрато, звукоснимателей, регулятора тембра и схемы предварительного усилителя.

«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 186 — 192.

Электронный орган. И. Е. А н ф и н о г е н о в, С. Н. Кучин.

Дано описание ЭМИ, удостоенного первой премии на 24-й ВРВ.

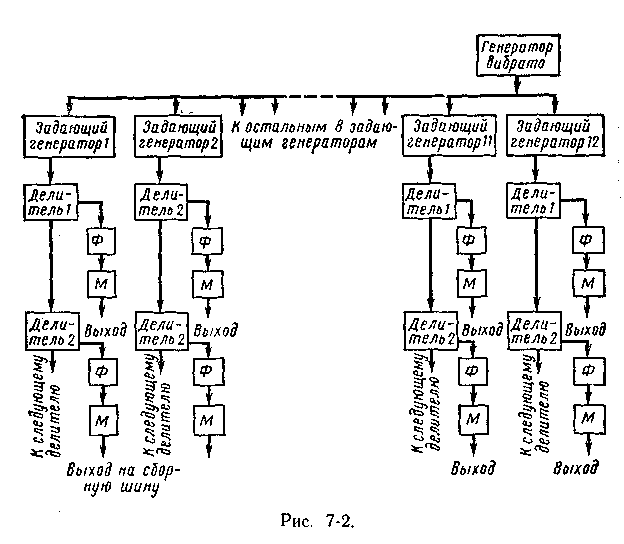

Полный диапазон по звучанию органа составляет восемь октав от тона До контроктавы до тона До шестой октавы. Диапазон верхней и нижней клавиатур равен пяти октавам. Орган состоит из 12 основных задающих генераторов (рис. 7-2), каждый из которых управляет цепочкой из 7 делителей частоты. Выходная мощность оконечного усилителя 60 Вт, акустической системы — 20 Вт.

Полоса частот от 35 Гц до 13 кГц. Потребляемая мощность 50 Вт. Масса 65 кг. Имеется встроенный магнитный ревербератор, частотное и фазовое вибрато, тремоло.

И. Е. Анфиногенов, С, Н. Кучин. Электронный орган. М., «Энергия», 1974, МРБ. 56 с.

Электрогитара и усилитель. Д. С. М е д в е д о в с к и й, О. Н Г у з е в и ч.

Дано описание установки, состоящей из полуакустической электрогитары (с. 5 — 42) и специального усилителя, снабженного различными приставками, позволяющими получать такие эффекты, как вибрато с амплитудно-фазовой модуляцией, искусственная реверберация и др. Акустическая система трехканальная. Она имеет мощность громкоговорителей по первому каналу 18 Вт, по второму — 10 Вт и по третьему — 3 Вт. Усилитель мощности двухканальный. Номинальная выходная мощность усилителя первого канала 47 — 50 Вт, второго канала 16 — 20 Вт. Полоса частот от 20 Гц до 20 кГц.

Электрические схемы установки транзисторные, конструктивно установка выполнена переносной и состоит из двух мест: акустического агрегата с усилителями и питанием (габариты 100Х620Х Х250 мм, масса 16,5 кг) и приставки (500X900X200 мм, масса 3,9 кг).

Питание от сети переменного тока 127, 220 В, потребляемая мощность 200 Вт.

Д. С. Медведовский, О. Н. Гузевич. Электрогитара и усилитель. Л., «Энергия», 1974, МРБ. 112 с.

Адаптеризация пианино. А. В о л о д и н.

Статья крупного специалиста в области электромузыки описывает несложное устройство, с помощью которого можно усилить звучание пианино без искажения его естественного тембра. Подобным же способом можно адаптеризировать рояль «Радио», 1974, № 7, с. 35, 36.

И снова терменвокс. Л. Королев.

Дано описание новой модификации терменвокса, исполнительские возможности которого значительно расширены. В нем использована новая схема манипулятора, применена более простая одноконтурная схема гармонического синтеза.

В терменвоксе использовано 6 транзисторов.

Описание подробное.

«Радио», 1972, № 9, с. 17 — 19.

Новые тембры в терменвоксе. Л. Королев.

Дано описание инструмента, построенного на базе терменвокса, опубликованного в «Радио» № 9 за 1972 г. В данной модификации наряду с гармоническим применен форматный способ темброобразо-вания. Новый инструмент создает тембры, напоминающие звучание гобоя, трубы, волторны, скрипки и виолончели.

«Радио», 1974, № 9, с. 48 — 50.

Электрогитара. О. Гузевич, Медведовский.

Дано подробное описание электрогитары для сольного исполнения в инструментальных ансамблях.

В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, № 42, с. 55 — 66.

Малогабаритный электромузыкальный инструмент «ФАЭМИ». В. Луговец.

Дано описание недорогого малогабаритного ЭМИ, предназначенного для любительских эстрадных ансамблей и коллективов художественной самодеятельности. Он собран по несложной схеме, прост по конструкции и в налаживании.

Его клавиатура соответствует клавиатуре аккордеона, охватывая три октавы. Инструмент одноголосный. Регистровые переключатели «ФАЭМИ» создают 19 различных тембровых вариантов звучания. В «ФАЭМИ» применено оригинальное устройство «искусственный бас», создающее звучание, напоминающее звуки фагота и саксофона. Усилитель «ФАЭМИ» имеет мощность 0,5 Вт. Питание — батарея из шести элементов 373.

За разработку «ФАЭМИ» его автор В. Луговец получил первый приз по разделу «Электромузыка» 26-й ВРВ.

«Радио», 1973, № 9, с. 27 — 30 и 3,4 с. вкладки.

Простой электромузыкальный инструмент. X. К о п п е л.

Многоголосный инструмент, выполненный на базе детского одноголосного инструмента «Пилле» таллинского завода «Норма». «Пил-ле» — одноголосный инструмент, все тоны в котором получаются от одного генератора. В данном инструменте число генераторов увеличено до восьми.

Описание подробное.

«Радио», 1973, № 4, с. 31 — 34 и с. 3 обложки.

7-2. ЭЛЕМЕНТЫ ЭМИ, СВЕТОМУЗЫКА

Расширение исполнительских возможностей электрогитары. О. Стрельцов.

Подробно рассмотрены устройства, создающие музыкальные эффекты — «фас-эффект», «вибрато», «квакушка», «бустер». Схемы выполнены на транзисторах. В помощь радиолюбителю. М., «Энергия», 1974, № 47, с. 39 — 53.

Эстрадный усилитель. О. Стрельцов.

Предназначен для работы с электрогитарами, клавишными музыкальными инструментами, микрофонами разных типов. Содержит двухпружинный ревербератор для получения эхо-эффекта при работе от электрогитар и микрофона. Выходная мощность усилителя 55 Вт при сопротивлении нагрузки 10 Ом. Полоса частот 30 — 20 000 Гц. Состоит из шести усилительных блоков, сумматора сигналов и стабилизатора. Отдельно смонтированы выходные трансформаторы, ревербератор и выпрямитель.

Схема выполнена на 27 транзисторах. Питание от сети. Габариты: 445x165x265 мм. Масса 16 кг.

«Радио» — радиолюбителям. М„ «Энергия», 1974, МРБ, с. 132 — 146.

Самодельный ревербератор. Л. Никольский.

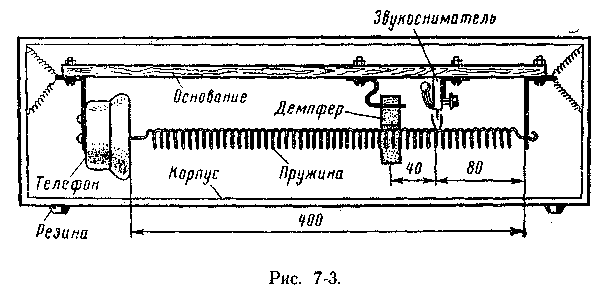

Выполнен в виде приставки и состоит из усилителя, передающего датчика, линии задержки, приемного электромеханического датчика и усилителя реверберированного сигнала. Схема выполнена на пяти транзисторах. На рис. 7-3 показано размещение в корпусе линии задержки, которая натягивается между стойками, установленными на основании корпуса ревербератора.

Питание от батареи напряжением 12 В; потребляемый ток 9 мА. Габариты: 510X110X80 мм.

«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 148 — 152.

Тембровое вибрато в ЭМИ. В. Б и к м у л и н.

Состоит из регистрового и предварительного усилителей, переключателя формантных фильтров, задающего генератора и фотоблока. Схема выполнена на шести транзисторах.

«Радио», 1973, Жг 7, с. 40.

Амплитудное вибрато с полевым транзистором.

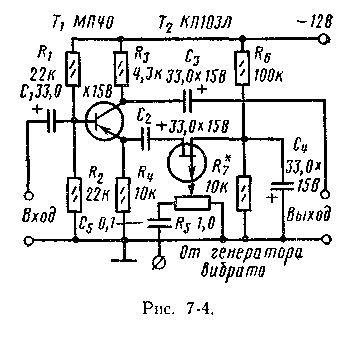

В генераторе (рис. 7-4) используется свойство полевого транзистора изменять сопротивление канала под действием напряжения, приложенного к затвору.

«Радио», 1973, № 7, с. 41.

Линейка делителей частоты для электронного музыкального инструмента. О. В о л о д и н.

Предназначена для октавного понижения тона как в одноголосных, так и в многоголосных ЭМИ; выполнена на двух микросхемах 1ММ6.0.

Входное сопротивление 5 кОм, выходное 2 кОм. Питание от стабилизированного источника напряжением 4,5 В. Габариты линейки 95x55X9 мм, масса 30 г.

«Радио», 1973, № 9, с. 41, 42.

Педаль — приставка для гитары. О. Стрельцов.

Экспонат 25-й ВРВ. Приставка для электрогитары создает музыкальные эффекты; «квакушка», «вибрато» и «фас-эффект». Схемы выполнены на транзисторах.

Описание подробное.

«Радио», 1973, № 10, с. 43 — 45.

Блок делителей частоты на микросхемах. В. Круглов.

Применение микросхем К2ТС241 значительно повышает надежность и упрощает сборку и налаживание ЭМИ при одновременном уменьшении их массы и объема.

В заметке предложена схема блока делителей с шестью выходами.

«Радио», 1973, № 11, с. 30.

Приставка с RC-фильтрами. А. Лагутин, В. Забелышевский.

Светомузыкальная установка, собранная из готовых деталей. Самодельным должен быть только силовой трансформатор мощностью 50 Вт.

Особенность схемы: использование в качестве элементов настройки на заданную частоту трех двойных Т-образных ЛС-фильтров. В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, с. 73 — 76.

Электроника в эстрадной музыке.

Обзорная статья знакомит с электронными эффектами, значительно расширяющими исполнительские возможности электрогитар. Рассмотрены преобразователи спектра, эффект «квакушка», генераторы «тремоло» и «вибрато», эффект присутствия и ревербератор.

Предлагается 11 схем.

«Радио», 1973, № 1, с. 30 — 32, № 6, с. 60 (консультация).

Триггерный делитель частоты. О. Володин, Л. Иванченко.

Выполнен на четырех симметричных транзисторных триггерах. Позволяет делить частоту на любое целое число раз от 2 до 16. «Радио», 1974, № 7, с. 54 — 56.

Генератор тона для ЭМИ. В. М а к а р о в.

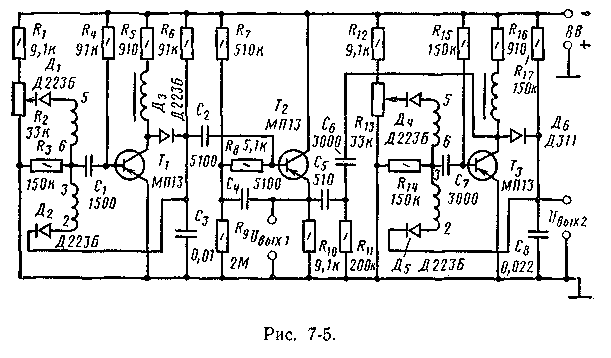

Выполнен в виде диодной регенеративной схемы сравнения (рис. 7-5).

«Радио», 1974, № 1, с. 44, 45, № 4, с. 62 (консультация).

Датчик к приборам для настройки музыкальных инструментов. В. Елисеев.

Выполнен на базе телефона ТА-56, у которого удалена мембрана. «Радио», 1974, № 1, с. 31.

Оптоэлектронный тембромодулятор. В. Калабугин.

Служит для создания музыкального эффекта «квакушка» в звучании электрооргана или адаптированной гитары.

Состоит из оптоэлектронной пары — лампочки накаливания и фотодиода, между которыми при изменении силы нажатия на педаль Перемещается экран с переменной прозрачностью и усилитель на . четырех транзисторах.

«Радио», 1974, № 10, с. 55, 56.

Приставка для электрогитары. В. С к л я р о в.

Создает эффект амплитудного вибрато и осуществляет преобразование спектра.

Схема выполнена на девяти транзисторах. «Радио», 1975, № 2, с. 39 — 41.

Линейка делителя частоты для ЭМИ. Г. Кошель. А. Т р е щ у н.

Выполнена на четырех интегральных микросхемах К1ЛБ533; обеспечивает получение пяти октав с регистрами и обогащением гармониками по диодной схеме совпадения.

«Радио», 1975, № 4, с. 41.

Ревербератор для электромузыкальных инструментов (ЭМИ). А. Митрофанов.

Представляет собой магнитофон с двумя комплектами магнитных головок, по две воспроизводящих головки в каждом комплекте. Сигнал ЭМИ записывается устройством на магнитную ленту, а затем воспроизводится с небольшой задержкой по времени. Лентопротяжный механизм трехмоторный. Скорость 38 см/с. Амплитуда ре-верберационного сигнала регулируется в пределах 0 — 300 мВ педалью.

Катушки вмещают 500 м ленты типа 10. После 20 мин работы направление движения ленты автоматически изменяется на обратное.

Схема ревербератора выполнена на 16 транзисторах.

Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, 129 — 134 с.

Что такое светомузыка.

В этой части книги рассмотрены основные принципы «светового» сопровождения музыкальных произведений, показано, по каким схемам можно строить светомузыкальные приставки.

Показаны разные конструкции приставок к мощному усилителю: с осветительными лампами, в виде цветомузыкального плафона, в виде панно светящихся звуков (разработано В. Ивановым).

Б. С. Иванов. Электроника в самоделках. М., Изд-во ДОСААФ, 1975, с. 90 — 117.

Светомузыкальная приставка на транзисторах. Г. Алексеев, Н. В а с и л ь е в.

Имеет весьма высокий к. п. д. и большую мощность на нагрузке (0,1 — 3,0 кВт).

Предназначена для сопровождения эстрадных номеров и питания гирлянд на больших новогодних елках.

В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, № 42, с. 67 — 72.

Принципы конструирования светомузыкальных устройств. Б. М. Галеев, С. А. Андреев.

В книге, рассчитанной на радиоспециалистов и квалифицированных радиолюбителей, изложены принципы технической реализации устройств воспроизведения светомузыки и отдельно рассматриваются светомузыкальные устройства.

Книга написана в итоге десятилетних экспериментов, проводившихся в конструкторском бюро «Прометей», объединившем энтузиастов светомузыки Казанского авиационного института и Казанской консерватории.

Б. М. Галеев, С. А. Андреев. Принципы конструирования светомузыкальных устройств. М., «Энергия», 1973, МРБ. 104 с.

Экраны светомузыкальных установок.

Подборка из пяти заметок с краткими описаниями экранов для домашнего пользования.

«Радио», 1975, № 8, с. 44.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

источники питания

8-1. БАТАРЕИ, АККУМУЛЯТОРЫ И ИХ ЗАРЯДКА

Зарядное устройство. В. Велитченко.

Предназначено для зарядки миниатюрной батареи аккумуляторов 7Д-01 и выполнено в колодке от сетевого шнура телевизоров. «Радио», 1975, N 7. с. 30.

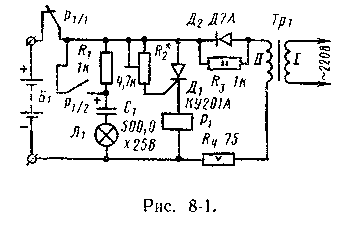

Зарядное устройство. В. Захарченко.

Статья об устройстве для зарядки серебряно-цинковых аккумуляторов, снабженном автоматическим выключателем (рис. 8-1).

«Радио», 1975, № 4, с. 64.

Увеличение срока службы батарей 7Д-01. И. П и с а р е н к о.

Рекомендуется заливать всю батарею эпоксидным клеем и указано, как это надо делать.

«Радио», 1975, № 2 с. 53.

Выпрямители для зарядки аккумуляторов, зарядно-питающий блок.

Рассмотрены четыре варианта выпрямителей для зарядки герметизированных никель-кадмиевых аккумуляторов, питающих карманные приемники.

Дана таблица режима заряда в течение 15 ч для 10 типов аккумуляторов.

Приведено также описание зарядно-питающего блока, основной частью которого является выпрямитель со стабилизацией выходного напряжения от 1 до 14 В при токе нагрузки до 300 мА.

В стабилизаторе два транзистора. Указываются типы подходящих транзисторов, стабилитронов и других деталей.

С. Л. Матлин. Радиосхемы. М., Изд-во ДОСААФ, 1974, с. 84, 85.

Индикатор разряда аккумуляторных батарей. Е. Строганов

Предложены схемы индикаторов напряжения аккумулятора 7Д-0.1 на одном и двух транзисторах. Сигнализация осуществляется двумя светодиодами.

«Радио», 1974, № 8, с. 34, 1975, № 4, с. 63 (консультация).

По какой схеме можно собрать устройство, обеспечивающее независимый заряд и разряд двух одинаковых аккумуляторных батарей при их параллельной работе.

«Радио», 1974, № 5, с. 61 (консультация).

В чем различие батарей «Рубин-1», «Рубин-2» и 3336Л. В ответе дана таблица характеристик батарей.

«Радио», 1974, № 5, с. 61 (консультация).

Солнечные батареи (СБ). Н. Пульманов.

Статья знакомит с изготовлением солнечных фотоэлементов и с опытными образцами СБ для питания радиоаппаратуры.

«Радио», 1974, № 5, с. 42 — 44.

Могут ли малогабаритные радиоприемники, питаемые от аккумуляторов 7Д-0.1, работать продолжительное время на открытом воздухе зимой.

«Радио», 1974, № 2, с. 60 (консультация).

Зажим для выводов батарей 3336Л. А. Онищенко.

В заметке дан чертеж зажима для подключения батарей. «Радио», 1973, МИ, с. 30.

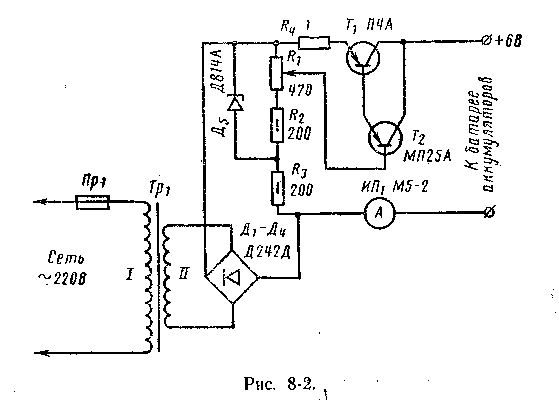

Зарядное устройство. В.Павлов.

Устройство предназначено для зарядки в домашних условиях мотоциклетных аккумуляторов и представляет собой стабилизатор тока с большим внутренним сопротивлением. Схема его показана на рис. 8-2. Приведено описание конструкции и элементов схемы.

«Радио», 1973, М 4, с. 46.

8-2. ВЫПРЯМИТЕЛИ. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ. РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Источник высокого напряжения. Г. П а д а л к о.

Схема и описание простого и надежного источника питания с выходным напряжением 10 кВ при токе нагрузки до 150 мкА. Питается постоянным напряжением 200 В и потребляет ток 45 мА.

«Радио», 1973, № 2, с. 30.

Сетевой блок питания радиостанции Р104М. М. Печенкин и др.

Приведено довольно подробное описание блока для питания переносной радиостанции от электросети в стационарных условиях. Изготовлено во Владимирском радиоклубе.

«Радио», 1973, № 9, с. 21.

Блок питания для трансмиттера КТ-2-110. К. Терентьев.

В заметке предлагаются схема и описание устройства, заменяющего батареи БАС-60 и источник постоянного напряжения ПО В для трансмиттера. Мотор трансмиттера также питается от этого блока.

«Радио», 1973, № 2, с. 45.

Устройство защиты со световой индикацией. М. Ерофеев.

Устройство защищает низковольтный источник питания от перегрузок и коротких замыканий, в момент возникновения которых загораются сигнальные лампочки.

«Радио», 1974, № 3, с. 46.

Универсальный низковольтный электронный предохранитель (ЭЦ). М. Ерофеев.

Представляет собой полярный двухполюсник, включаемый подобно плавкому предохранителю последовательно в цепь нагрузки. Предназначен для защиты источников питания напряжением от 3 до 30 В и также отдельных каскадов транзисторных устройств.

«Радио», 1973, № 8, с. 40, 41.

Уменьшение пульсаций напряжения питания. Е. Фролов.

В заметке предложено включить дополнительный конденсатор параллельно дросселю в сглаживающем фильтре. Дан способ определения емкости конденсатора.

«Радио», 1975, № 4, с. 37.

Источник питания. Ф. Шепеленко.

Состоит из двух выпрямителей: один — нестабилизированный с регулируемым напряжением от 100 до 250 В при максимальном токе нагрузки 0,15 А, другой — стабилизированный, имеет те же пределы регулировки напряжения при токе 0,04 А.

Предусмотрено переменное напряжение для питания цепей накала ламп 12,6 и 6,3 В при токе 6 А.

Схема выполнена на лампах 6Н5С, 6Н6П и СГ2П.

Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. М, Изд-во ДОСААФ, 1973, с. 161 — 164.

Сетевая «Крона». Е. Фурманский.

Приставка для питания карманных радиоприемников или других устройств, в которых используется батарея «Крона», от сети 220 В. Приставка умещается в отсеке питания,

«Радио», 1974, N 11, с. 31.

Блок питания для телевизоров. В. Ш у ш у р и н.

Рассчитан на питание транзисторных телевизоров с кинескопами 47ЛК.2Б, 59ЛК2Б, 61ЛКЛБ. Имеет на выходе следующие значения напряжений: ~6,3, -f-120 и +27 В.

Напряжения +27 и +120 В получены без применения дополнительной обмотки в силовом трансформаторе.

«Радио», 1975, № 8, с. 20.

Лабораторный блок питания. В. Сысоев, К. Майоров.

Пределы регулирования выходного напряжения от 0 до 30 В (разбиты на десять ступеней с плавной регулировкой в пределах каждой ступени). Максимальный ток нагрузки 3 А. Предусмотрена защита от перегрузок.

«Радио», 1975, № 6, с. 48 и с. 3 вкладки.

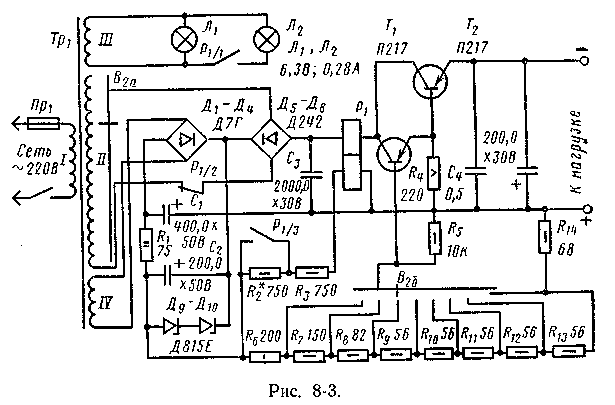

Простой блок питания. В. Ануфриев, С. Цурганов.

Предназначен для домашней лаборатории радиолюбителя. Ступенчатая регулировка дает возможность получить на выходе напряжения: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 и 20 В. Максимальный ток нагрузки 2 А. Схема блока показана на рис. 8-3. Блок снабжен устройством защиты от перегрузок.

«Радио», 1975, № 10, с. 50.

Преобразователи напряжения. В. Львов.

Предназначены для преобразования постоянного напряжения 1,5 В в постоянное 8,5 — 9 В при токе нагрузки до 25 — 30 мА и напряжения 3 В в постоянное напряжение 12 В при токе нагрузки до 120 мА.

Преобразователи выполнены по типовой схеме на двух транзисторах типа ГТ403Б и трансформаторе, магнитопровод которого имеет прямоугольную форму петли гистерезиса.

«Радио», 1973, № 2, с. 38, 39.

Простые преобразователи напряжения. В. Г а н и ч е в, В. Ж а н к о в а.

Дано описание двух несложных транзисторных преобразователей постоянного напряжения 12 В в постоянное 127 и 220 В.

На их основе можно сконструировать блоки питания для различной радиоаппаратуры.

Преобразователи предназначены для питания электробритв и других маломощных потребителей постоянного тока в автомобиле и там, где применяются аккумуляторы.

«Радио», 1973, № 1, с. 40, 41.

Транзисторный преобразователь напряжения. В. К р ы л о в.

Подробно рассмотрена работа преобразователя постоянного напряжения в переменное, в схеме которого использованы два транзистора П217В. Достоинство схемы — отсутствие базовых обмоток трансформатора, что позволяет использовать готовые трансформаторы (силовые или выходные), имеющие обмотку с выводом от средней точки.

«Радио», 1973, № 10, с. 26, 27.

Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах.

Рассматриваются наиболее употребительные схемы транзисторных преобразователей постоянного напряжения и приводятся примеры их расчета. Описываются некоторые специальные схемы преобразователей, в том числе со стабилизацией напряжения и регулированием частоты. Данное издание дополнено справочными данными полупроводниковых приборов и материалами, относящимися к расчету трансформаторов для преобразователей.

А. А. Журавлев, К. Б. Мазель. Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах. Изд. 3-е. М., «Энергия», МРБ. 88 с.

Преобразователи напряжения.

Дано описание двух транзисторных преобразователей. Первый преобразует напряжение 6,25 В в напряжение 300 В при токе 60 мА; второй преобразует постоянное напряжение 6 В в переменное 127 и 30 В и, наоборот, переменное 127 или 30 В в постоянное 6 В.

С. Л. Матлин. Радиосхемы. М., Изд-во ДОСААФ, 1974, с. 82, 83.

Тиристорные регуляторы напряжения.

Подборка наиболее характерных и оригинальных схемных решений регуляторов напряжения: с амплитудно-фазовым управлением (с. 47, 48); с аналогом однопереходного транзистора (с. 48); с улучшенной регулировочной характеристикой (с. 48), со стабилизацией выходного напряжения (с. 48, 49).

«Радио», 1975, № 10, с. 47 — 49.

Регулятор напряжения переменного тока. Э. Ш е н д а р о в и ч.

Выполнен на базе выпускаемого промышленностью трансформатора накала ТН16-127/220-50.

«Радио», 1974, № 6, с. 39.

Симисторный регулятор переменного напряжения. В. Пономаренко, В. Ф р о л о в.

Предназначен для регулирования напряжения на нагрузке от 0 до 210 В. Выполнен на симисторе ВКДУС-150.

Номинальный ток нагрузки регулятора 25 А, максимальный — 40 А. Управление симистором осуществляется блокинг-генератором на транзисторе П416А, который питается от двухполупериодного выпрямителя со стабилизатором.

«Радио», 1973, № И, с. 57.

8-3. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Параллельный стабилизатор напряжения с высоким КПД.

Рассмотрены пути повышения КПД параллельных стабилизаторов. Описана схема стабилизатора с высоким КПД, в которой в качестве балластного резистора использована лампа накаливания.

В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, № 43, с. 55 — 62.

Стабилизированный источник питания на тиристорах. Ю. Лукомский, Б. Ф е д а ш к о.

Источник постоянного напряжения, состоящий из выпрямительного моста и блока управления.

Обеспечивает стабилизированное напряжение на выходе 220 В ±2,5% при входном напряжении 220 В ±10%. Номинальный выпрямленный ток 10 А. Масса 9 кг.

Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. М., Изд-во ДОСААФ, 1973, с. 23 — 25.

Простой параллельный стабилизатор напряжения. П. Василевский.

Рассматриваются принцип работы, схема и конструкция стабилизатора, достоинством которого по сравнению с последовательным является стойкость к перегрузкам и коротким замыканиям в цепи нагрузки.

«Радио», 1973, № 6, с. 39.

Стабилизатор тока в стабилизаторе напряжения. В. П а в л о в.

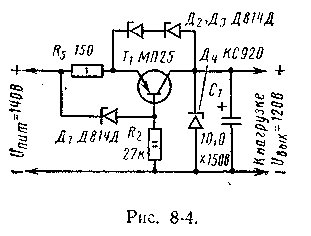

Может поддерживать на постоянном уровне напряжение от 3 до 1100 В и питать нагрузку током до нескольких десятков миллиампер. Стабилизатор (рис. 8-4) имеет коэффициент стабилизации 100 — 150 при КПД 0,46 и токе нагрузки около 20 мА.

«Радио», 1973, № 5, с. 44, 45.

Ключевой стабилизатор напряжения. А. Б а л у д а.

Состоит из генератора импульсов на шести транзисторах типов МП37А (2 шт.), МП25Б (4 шт.) и электронного ключа на двух транзисторах МП26А.

Выходное напряжение можно плавно регулировать в пределах от 12 до 30 В при токе нагрузки до 0,8 А.

«Радио», 1973, № 3, с. 58.

Простой транзисторный стабилизатор. С. Назаров.

Выполнен на двух транзисторах и пяти диодах. Выходное напряжение изменяется от 3 до 15 В при токе нагрузки до 300 мА.

«Радио», 1973, № 1, с. 45, 46 и 53.

Низковольтный стабилизатор напряжения.

В заметке собраны предложения трех читателей, предлагающих несколько вариантов стабилизаторов.

«Радио», 1974, № 2, с. 47.

Стабилизатор напряжения, защищенный от коротких замыканий выхода. Ю. А х т я м о в.

В заметке приведена схема стабилизатора на составном регулирующем транзисторе с устройством защиты на транзисторе МП26Б.

«Радио», 1974, № 4, с. 46, 1975, № 4, с. 62 (консультация).

Стабилизированные выпрямители с малым выходным сопротивлением. Е. Фурманский.

Описаны две схемы стабилизированных выпрямителей с выходным напряжением 12 В и током нагрузки до 0,1 А, выходное сопротивление которых может быть менее 0,01 Ом.

«Радио», 1974, М 6, с. 44, 45.

К1УТ401Б в стабилизаторе напряжения. В. Попович.

Стабилизатор с устройством защиты от перегрузок и коротких замыканий благодаря использованию интегральной микросхемы имеет высокий коэффициент стабилизации напряжения и низкое выходное сопротивление.

«Радио», 1974, И, с. 30.

Стабилизированный блок питания. В. К л у ш и н.

Обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение 9 В при номинальном токе нагрузки 50 мА и входном напряжении 127/220 В.

«Радио», 1974, № 11, с. 55, 1975, № 7, с. 63.

Стабилизатор напряжения. Ф. Гордон.

В заметке предложены две схемы транзисторных стабилизаторов на микросхеме К1УТ401А.

«Радио», 1975, № 3, с. 19.

Автомат для выключения стабилизатора.

В заметке описан автомат для включения и выключения стабилизатора или автотрансформатора, питающих бытовые электроприборы.

«Радио», 1975, М 8, с. 54.

Стабилизированный источник питания.

Устройство применимо для налаживания транзисторных приемников, усилителей средней мощности, зарядки малогабиртных аккумуляторов и т. п. Выходное напряжение 0 — 18 В; ток нагрузки до 0,5 А. В схеме два транзистора, два стабилитрона, миллиамперметр и четыре диода в мостовом выпрямителе.

А. Правиков. В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1975, № 48, с. 36 — 39.

Стабилизатор напряжения. Ю. К л ю г е, С. А б а ш е в.

В заметке предложены две проверенные авторами схемы ста-

билизаторов, отличающиеся высоким коэффициентом стабилизации напряжения и низким выходным сопротивлением «Радио», 1975, № 2, с. .23.

Стабилизатор напряжения. В. Яковлев.

В заметке дана схема транзисторного компенсационного стабилизатора, в цепи обратной связи которого применен полевой транзистор КП103К.

«Радио», 1974, № 6, с. 49.

Защита транзисторных стабилизаторов от перегрузок. С. Н а з а р о в.

Приводятся шесть схем транзисторных компенсационных стабилизаторов напряжения с различными вариантами быстродействующей электронной защиты.

«Радио», 1974, № 4, с. 42, 43 и 51.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

АНТЕННЫ

9-1. АНТЕННЫ KB И УКВ ДЛЯ РАДИОСПОРТА.

АНТЕННЫЕ УСИЛИТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ.

НАСТРОЙКА АНТЕНН

О конструкции антенны «Двойной квадрат». В. Л о в ы г и н.

Автор делится опытом по изготовлению конструкции антенны. «Радио», 1973, № 1, с. 21.

Малогабаритная антенна «лисолова» 144 МГц. К. Харченко.

Описание малогабаритной антенны с резко выраженным минимумом в диаграмме направленности. Предлагается также конструктивное решение приемного устройства, высвобождающего руки спортсмена. Описание конструкции подробное.

«Радио», 1973, № 5, с. 17 — 19 и с. 2 вкладки.

Антенна «лисолова» на 3,5 МГц. А. Партии.

Заметка о конструкции антенны, с помощью которой получается хорошая кардиоидная диаграмма направленности на диапазонах 3,5 и 28 МГц.

«Радио», 1973, N 6, с. 21.

Ультракоротковолновые антенны. К. Каллемаа.

Известный радиоспортсмен и авторитетный специалист дает рекомендации по выбору антенн УКВ начинающим УКВистам.

В обзор входят: крестообразный диполь, вертикальная антенна «Двойной квадрат», треугольная антенна, 10-элементная антенна и антенна на несколько диапазонов.

«Радио», 1973, № 8, с. 20 — 22.

Конструкция антенны «Двойной квадрат». К. Смирнов.

В заметке даны чертеж и описание узла крепления антенны типа «еж».

«Радио», 1973, № 8, с. 22.

Антенные устройство «лисолова». А. П а р т и н.

Устройство антенны дает возможность получать кардиоидную диаграмму направленности в диапазоне 3,5 мГц.

«Радио», 1973, № 12, с. .10.

Антенны приемников для «Охоты на лис».

Пеленгация и пеленга циоштые УКВ-антенны.

Рассмотрены: рамочные, ферритовые и кардиоидные антенны, основа их расчета, согласование рамки со штырями и со входом приемника, конструкции, настройка; вибраторные антенны для диапазона 2 м, их конструкции.

А. И. Гречихин. Соревнования «Охота на лис». М., Изд-во ДОСААФ, 1973, с. 16 — 42.

Антенна HB9CV на два диапазона. Н. Русак.

Описана конструкция хорошо зарекомендовавшей себя антенны на диапазоны 14 и 21 МГц.

За четыре года эксплуатации антенны на трансивере с выходной лампой ГУ-29 в диапазоне 21 мГц проведено около 3000 QSO с RS 58 — 59.

«Радио», 1973, № 3, с. 28.

Антенны с фиксированной диаграммой направленности. В. Гнусов.

Эти антенны не столь универсальны как вращающиеся, но обладают такими же характеристиками и коэффициентом усиления, а для своего изготовления требуют минимум дефицитных материалов.

Они несложны в настройке и надежны в эксплуатации.

Описаны: вертикальная трехэлементная антенна «Волновой канал», однонаправленная антенна «Двойной квадрат» и «Тройной квадрат» с управляемой диаграммой направленности.

Антенны рассчитаны для диапазона 14 МГц, но путем несложных пересчетов можно получить размеры и для диапазонов 28 и 21 МГц.

Они повторены многими ленинградскими УКВистами и показали отличные результаты в диапазоне 28 МГц.

«Радио», 1973, № 3, с. 25, 26.

Антенна «Трехдиапааонный квадрат».

Дано описание конструкции двух антенн, которые дают возможность изготовить трехдиапазонные антенны: трехэлементную на 14, четырехэлементную на 21 и пятиэлементную на 28 МГц.

«Радио», 1974, Л5 7, с. 16 и с. 1 вкладки.

Антенна с переключаемой диаграммой направленности. А. Н о в и к о в, А. Бабин.

Такая антенна позволяет излучать энергию в четырех взаимно перпендикулярных направлениях и почти не имеет «мертвых зон».

«Радио», 1974, № 7, с. 29.

Многодиапазонная вертикальная антенна. Ю. П. М а т и ч е н к о.

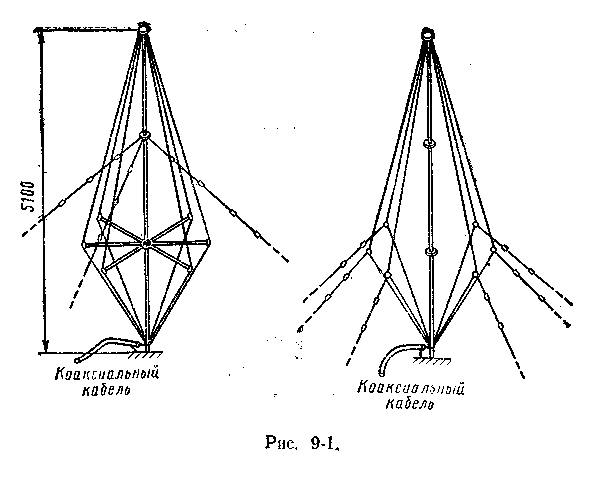

Антенна предназначена для работы на 28, 21 и 14 МГц (рис. 9-1). Питается антенна с помощью фидера, выполненного из коаксиального кабеля с волновым сопротнвлением 750 Ом.

«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 242 — 246.

Трехдиапазонная трехэлементная антенна. В. Н. Захаров.

Сравнительно несложная антенна типа «волновой канал», рассчитанная для применения в диапазонах 14, 21 и 28 МГц. Ее диаграмма направленности свидетельствует о высоких возможностях. Уделяется достаточное внимание регулировке антенны.

Описание подробное.

«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 246 — 258.

Антенна на 28 и 144 МГц. В. С а м о ф а л о в.

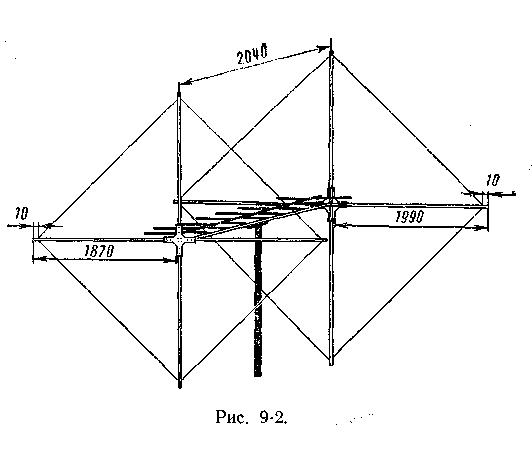

Автор совместил антенны двух диапазонов, выполнив их в виде единой конструкции. Антенна представляет собой «Двойной квадрат» на 28 МГц, на несущей траверсе которого укреплен девятиэле-ментный волновой канал на 144 МГц (рис. 9-2).

«Радио», 1975, № 4, с. 31.

Перископические антенны. К. X а р ч е н к о.

Такие антенны применяются на радиорелейных линиях.

От обычных они отличаются тем, что в них собственно антенна находится на земле, вблизи подножия мачты, а на мачте установлен рефлектор-переизлучатель. Автор, подробно рассказывая об устрой- стве и достоинствах этих антенн, указывает на возможность использования их в радиолюбительской практике, особенно в сельской местности.

«Радио», 1975, № 6, с. 15, 16 и с. 1 вкладки.

Перископическая уголковая антенна. К. X а р ч е н к о.

Рассмотрены принцип действия, свойства и характеристики уголковых антенн и, в частности, антенны с углом ф = 90°. Приведены конструкция и детали антенны. Даны рекомендации по ее установке.

«Радио», 1975, № 8, с. 17 — 19 и с. 2 вкладки.

Об антенне .Inverted V. В. Иванов.

Рисунок с краткой подписью показывает, как автор решил проблему выбора места для антенны.

«Радио», 1974, № 3, с. 20.

Согласование антенны Ground Plane с фидером. А. Фальков с к и й.

В заметке автор делится опытом применения для согласования четвертьволнового трансформатора в виде отрезка коаксиального кабеля.

«Радио», 1974, № 3, с. 22.

Простой антенный усилитель. Б. Б о г о с о в, В. Коршунов.

Предлагается ячейка широкополосного усилителя, собранная на двух транзисторах ГТ313А, в качестве антенного усилителя для радиоприемника или для предварительного каскада видеоусилителя.

«Радио», 1974, № 6, с. 30.

Антенный усилитель с дистанционной подстройкой. И. Г е н ш е н з а и др.

Выполнен на трех малошумящих транзисторах типов ГТ329Б (3 шт.) — ГТ329А (1 шт.). Предназначен для увеличения чувствительности телевизоров при дальнем приеме телевидения.

«Радио», 1975, № 4, с. 15, 16 и с. 1 вкладки.

Шлейф для дистанционной настройки антенны. В. Бегунов.

Конструкция шлейфа, который экономит много времени при настройке антенны.

«Радио», 1975, № 7, с. 11.

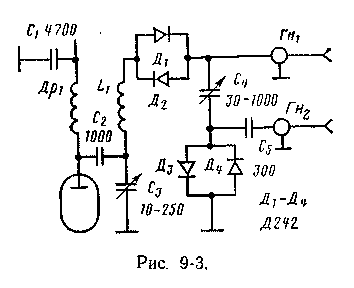

Электронный переключатель антенн. В. Давыдов.

Переключатель (рис. 9-3) обеспечивает затухание в режиме приема не более 10%.

«Радио», 1975, № 7, с. 15.

9-2. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ

Комнатные телевизионные антенны. А. К у к а е в, В. П а р а м о н о в.

Конструкции комнатных антенн. Советы по эксплуатации.

«Радио», 1974, Мг 11, с. 47, 48 и с. 3 вкладки.

Комбинированная телевизионная антенна. К. X а р ч е н к о.

Составлена из шунтового вибратора и трехэлементной вибраторной логопериодической антенны (ЛПА).

«Радио», 1974, № 9, с. 31, 32 и с. 1 вкладки.

Широкодиапазонная телевизионная приемная антенна. А. Князев и др.

Дано описание принципа действия и конструкции вибраторной антенны бегущей волны, предназначенной для приема телевизионных программ, передаваемых как в дециметровом, так и в метровом диапазоне.

«Радио», 1973, № 2, с. 17, 18 и с. 2 вкладки.

Антенный усилитель на металлокерамических лампах. В. Тите н к о.

С помощью этого усилителя автор принимает в г. Бориславе, Львовской обл., на антенное устройство, состоящее из четырех пя-тиэлементных антенн типа «волновой канал» на телевизор УНТ-47 передачи из г. Жешува в ПНР, удаленного от него на 140 км. Передатчик в г. Жешува маломощный (1,5 кВт).

Антенный усилитель выполнен на двух лампах типа 6С17К-В.

Описание полное. Питание от сети.

Усилитель дает усиление 20 дБ в диапазоне 50 — 100 МГц.

«Радио», 1973, № 4, с 17, 18 и с. 2 вкладки.

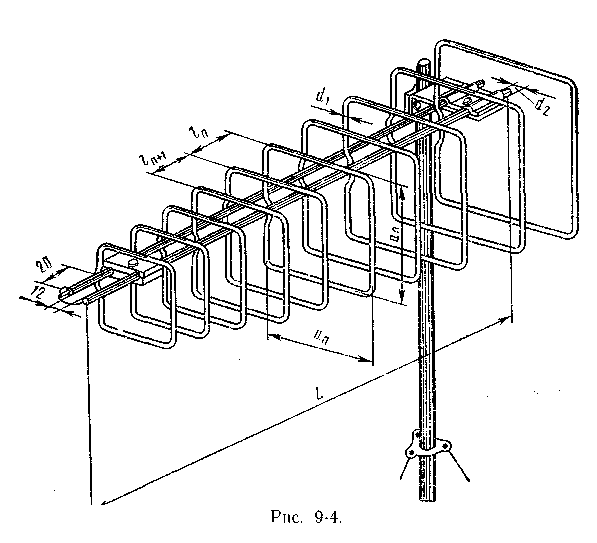

Логопериодическая телевизионная антенна. Ы. Тарасов, В. Русаков.

Предлагается описание рамочной логонериодической антенны (рис. 9-4). Она обладает высоким коэффициентом усиления и небольшими габаритами.

С ее помощью можно принимать телевизионные сигналы как в дециметровом, так и в метровом диапазонах.

«Радио», 1973, № 4, с. 27и 29.

Подключение нескольких телевизоров к одной антенне. Б. С м о л я н с к и й.

Для примера показана схема подключения трех телевизоров к одной антенне.

«Радио», 1974, № 11, с. 55.