Ии и фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи границ своих интересов и управлять ими путём рационального использования ограниченного объёма ресурсов

| Вид материала | Реферат |

СодержаниеСписок использованной литературы |

- Основы менеджмента в Интернете, 192.12kb.

- Инновационного менеджмента, 99kb.

- З. О. Ибраимова уфимский государственный авиационный технический университет экспертная, 19.26kb.

- За курс 9 класса билет, 42.57kb.

- Глобальные риски 2008 Доклад Группы анализа глобальных рисков Доклад для Всемирного, 1187.66kb.

- Тематический план, 52.32kb.

- И операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности хозяйствующих, 30.04kb.

- ПрограммА заседания 16 ноября, 56.69kb.

- О внесении изменений и дополнений в некоторые законы республики беларусь в области, 135.92kb.

- 1 Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 92.07kb.

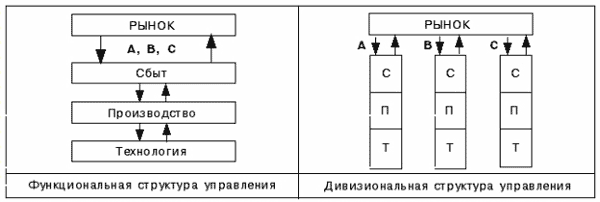

Рис. 3. Связь «продукт-рынок» при функциональной и дивизиональной структурах управления

Представленная структура (см. рис. 3) имеет в своем составе три товарно-рыночных единицы, на которых возлагается ответственность за производство и сбыт определенной продукции. (В качестве особого отделения в структуре также выделено подразделение по научным исследованиям и разработках в связи с усилением роли новых технологий, как фактора экономического роста и развития). Аналогично строится деятельность в дивизионально-региональной структуре с той лишь разницей, что отделения находятся в регионах А, В, С. В результате высшее руководство получает возможность сконцентрироваться на стратегических вопросах, а подразделения — на оперативной деятельности: повышении эффективности производства и получении прибыли. Дивизиональный принцип, как показывает опыт, обеспечивает более тесную связь производства с потребителями, позволяет быстро реагировать на потребности рынка и его изменения, благодаря установлению непосредственной связи продавца с покупателями (см. рис 3).

Противники дивизионального подхода утверждают, что при таком управлении возникает дублирование некоторых функций: маркетинга, бухгалтерии, НИОКР, т.к. они создаются в каждом отделении. Однако, на большинстве предприятий, как известно, в составе отделов маркетинга, бухгалтерии, того же НИОКР создаются так называемые «рабочие группы», на которых возлагается разработка и продвижение определенного (одного) вида продукции, производимого предприятием, только в составе отдела. При дивизиональном подходе эти группы просто переходят из состава отдела в структуру подразделения.

В качестве наиболее развитого вида дивизиональных структур управления принято считать организационные структуры на основе стратегических бизнес-единиц (СБЕ) (от англ. Strategic Business Units — SBU). Мировая практика выделения стратегических бизнес единиц в составе крупных предприятий насчитывает более тридцати лет. Компания General Electric первой начала создавать и использовать организационные структуры, построенные на основе выделения СБЕ. Во второй половине 70-х годов здесь было создано сорок три СБЕ. Со временем многие другие предприятия переняли этот опыт. В компании Du Pont шестьдесят центров прибыли были сгруппированы в дюжину СБЕ. В компании Xerox созданы девять таких подразделений.

Основной смысл выделения СБЕ заключается в том, что производственные подразделения наделяются интегральной бизнес-ответственностью. Это означает, что отделению придаются все черты независимого предприятия, самостоятельно осуществляющего выбор стратегии и несущего полную ответственность за все результаты. Данная тенденция получила распространение, как «децентрализация управления внутри компании».

Понятие «интегральная бизнес-ответственность» заключает в себе ответственность не только за прибыль и результаты, но и за стратегический анализ, конкурентоспособность, объем товарооборота, уровень издержек, эффективность поставок и т.п. Другими словами, подразделение несет полную ответственность за выбор и проведение стратегической политики. Созданные подразделения отчитываются непосредственно высшему руководству компании. При этом, следует отметить, что СБЕ имеют, как правило, одного руководителя. Это создает дополнительные преимущества, которые несет в себе управление малым предприятием, находящимся в составе крупной компании.

Управление СБЕ применяется в тех компаниях, которые стремятся увеличить одновременно конкурентоспособность и прибыльность в условиях внешних изменений и внутренней сложности. Для успешного применения децентрализованного подхода в управлении необходимо создать определенные условия. Основными, среди них являются: отсутствие промежуточных подразделений в связи «Высшее руководство СБЕ»; эффективная система контроля и передачи информации; определение четкой миссии СБЕ; автономия подразделения и реальная независимость в основных функциях производства, сбыта, НИОКР; а также кадры, наделенные «духом предпринимательства». Последнее из условий является ключевым. Не редкой является ситуация, когда из компании уходят предприимчивые люди для того, чтобы создать собственное предприятие. По мнению специалистов, предотвратить уход из компании лучших людей можно путем создания независимых подразделений. [7,49]

Иногда СБЕ сравнивают с детенышем сумчатого животного своей независимостью и одновременной привязанностью к матери. Несмотря на свою автономность, подразделение остается интегральной частью родительского организма. Смысл «интеграции» заключается в том, что связи с другими подразделениями, как и с компанией в целом, жизненно необходимы для СБЕ. Эти связи проистекают из синергии, которая существует между различными СБЕ компании, несмотря на их независимость. Синергию, как позитивный эффект комбинирования отдельных частей, можно получить путем совместного использования зданий, земельных участков; организации общего процесса обучения; обменом опыта и т.д.

Среди возможных недостатков децентрализованного управление на основе СБЕ можно отнести возможность противопоставления целей отделений общим целям развития компании. Это приведет к несовпадению стратегии СБЕ и базовой корпоративной стратегии и, как следствие, разобщенности их социально-экономических, производственно-финансовых и подобных интересов.

Подводя итоги, отметим что, в условиях обострения конкуренции за сбыт, необходимо чтобы требования потребителей и клиентов доходили непосредственно до руководителей производственных подразделений. При этом, если в компании усложняется система передачи информации и это негативно отражается на результатах ее деятельности, то это свидетельствует о неоптимальной организационной структурной. Управление стратегическими бизнес-единицами может способствовать повышению эффективности работы компании, благодаря быстрому приспособлению к рынкам покупателей и сокращению времени принятия решений.

3. Зарубежный опыт

Сопоставляя подходы этих и других авторов к определению содержательной стороны стратегического управления можно констатировать, что в основном ученые придерживаются принципов И. Ансоффа и Г. Минцберга. Они рассматривают методологию стратегического менеджмента, как состоящую из двух взаимодополняющих подсистем:

1) управление стратегическими возможностями, включающее анализ и выбор стратегической позиции, или «запланированная стратегия»;

2) оперативное управление проблемами в реальном масштабе времени, позволяющее фирмам реагировать на неожиданные изменения или «реализуемая стратегия».

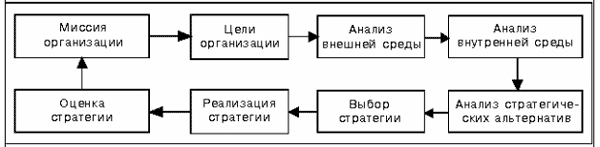

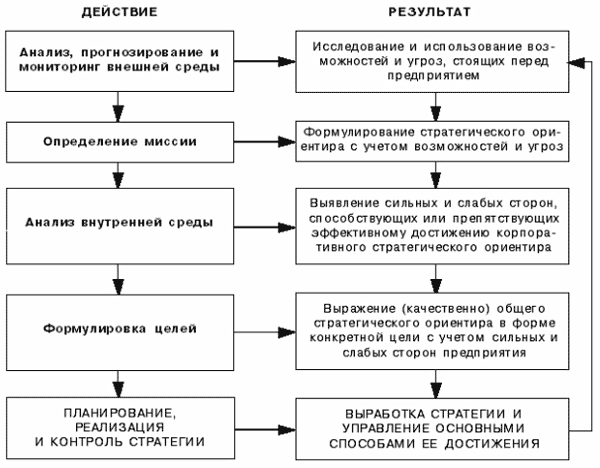

Классическая структурная схема формирования стратегического поведения представлена на рис. 4.

Рис. 4. Процесс формирования стратегии по М. Маскону

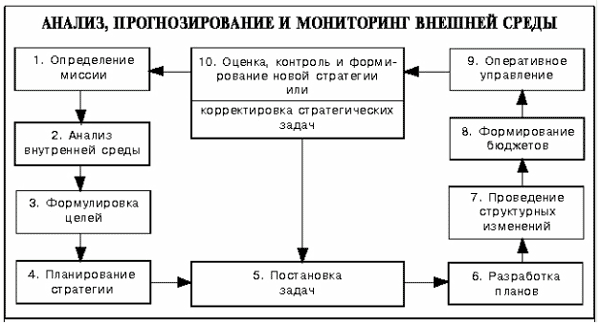

В разрабатываемом алгоритме, последовательность формирования стратегического поведения сведется к следующим четырем блокам (см. рис. 5);

1) «анализ» (оценка внешнего и внутреннего окружения, определение миссии, формулировка целей);

2) «планирование» (планирование стратегии, постановка задач);

3) «реализация» (разработка планов, проведение структурных изменений);

4) «контроль» (формирование бюджетов, оперативное управление, оценка и контроль).

Рис. 5. Процесс планирования стратегии

Из схемы видно, что анализ внешнего окружения не отображается отдельным этапом, а «стоит» как бы «над» всем процессом стратегического управления. По нашему мнению «анализ, прогнозирование и мониторинг» внешнего окружения следует представлять отдельно, в виде базиса, на котором строится модель стратегического менеджмента. Это связано с тем, что оценку внешнего окружения необходимо осуществлять постоянно и этот процесс не может быть выделен в отдельный этап. (Кроме того, факторы внешней среды, в отличие от внутренней, в основном не поддаются воздействию, их можно лишь учитывать.) При таком подходе (см. рис. 5), во-первых, увеличивается степень контроля над изменениями во внешнем окружении, так как анализ среды осуществляется как бы параллельно с каждым этапом и, во-вторых, обеспечивается соответствие методологическому принципу современного стратегического управления, который заключается в построении стратегии от будущего через прошлое к настоящему (прогнозирование анализ мониторинг).

С учетом полученных в ходе стратегического «анализа» результатов осуществляется «планирование» стратегии.

Связующим звеном между этапами «планирования» и «реализация» служит «постановка задач». Роль этого шага в общем, процессе стратегического управления следует усилить. Речь идет о том, что при необходимости внесения корректив в стратегическое поведение, не требующих пересмотра миссии и проведения анализа внутренней среды, процесс управления целесообразно ограничить постановкой дополнительных (корректирующих) задач (см. рис. 5).

Блок «реализация» в процессе стратегического управления является по своей сути «подготовительным» и «способствующим» эффективному достижению выбранных целей. А этап «оценки и контроля» замыкает процесс стратегического управления в непрерывный цикл.

Таким образом, мы кратко представили последовательность процесса формирования стратегии. Теперь перейдем к рассмотрению классических инструментов, используемых на каждом из выше обозначенных этапов для эффективного формирования стратегического поведения предприятия.

«Анализ» стратегического окружения

Итак, исходным этапом процесса разработки стратегии является анализ стратегических факторов среды, в которой действует предприятие. Здесь необходимо проанализировать условия, в которых действует организация, и найти ответы на вопросы о том, каковы ее реальные и желаемые перспективы. [16,14]

Среду любой организации принято рассматривать, как состоящую из трех сфер: общей (или макроокружения), рабочей (или непосредственного окружения) и внутренней среду. Макроокружение создает общие условия существования организации во внешней среде. В этой части анализа рассматриваются политико-правовые, технико-экономические, социокультурные, экологические и подобные факторы. Изучение рабочей среды предполагает анализ тех составляющих внешнего окружения, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии, это: покупатели, поставщики, конкуренты, кредиторы, акционеры. Анализ внутренней среды направлен на определение потенциала организации и, как правило, проводится по следующим основным направлениям: маркетинг, производство, НИОКР, финансы, персонал, структура управления.

Существует несколько методов оценки условий деятельности предприятия. Одними из наиболее распространенных и признанных методов являются СВОТ-анализ (от SWOT — по начальным буквам английских слов: сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities), угрозы (threats)), и СТЕП-анализы (от STEP — по начальным буквам английских слов: социальные (social), технические (technical), экономические (economic), политические (political) факторы). Рассмотрим методику проведения анализа внешней среды на основе СВОТ-анализа, как более известного.

СВОТ-анализ, как инструмент оценки среды функционирования предприятия, состоит из двух частей. Его первая часть направлена на изучение внешних возможностей (положительные моменты) и угроз (отрицательные моменты), которые могут возникнуть для предприятия в настоящем и будущем. Здесь выявляются стратегические альтернативы. Вторая часть связана с исследованием сильных и слабых сторон предприятия. Здесь оценивается потенциал предприятия. Другими словами, СВОТ-анализ позволяет провести комплексное изучение внешнего и внутреннего состояния хозяйствующего субъекта.

Томпсон и Стрикланд предложили следующий примерный набор характеристик, заключение по которым позволяет составить перечень слабых и сильных сторон организации, а также список ее возможностей и угроз, уже имеющих место или только зарождающихся в окружении предприятия.

Сильные стороны:

- выдающаяся компетентность;

- адекватные финансовые ресурсы;

- высокая квалификация;

- хорошая репутация у покупателей;

- известный лидер рынка;

- возможность получения экономии от роста объема производства;

- защищенность от сильного конкурентного давления;

- подходящая технология;

- преимущества в области издержек;

- преимущества в области конкуренции;

- наличие инновационных способностей и возможности их реализации;

- проверенный временем менеджмент.

Слабые стороны:

- нет ясных стратегических направлений;

- ухудшающаяся конкурентная позиция;

- устаревшее оборудование;

- более низкая прибыльность потому, что...;

- недостаток управленческих знаний и отсутствие ключевой квалификации по тем или иным вопросам;

- плохое отслеживание процесса выполнения стратегии;

- сложности с внутренними производственными проблемами;

- уязвимость по отношению к конкурентному давлению;

- отставание в области исследований и разработок;

- очень узкий производственный ассортимент;

- слабое представление о рынке;

- слабое представление о конкурентах;

- низкие маркетинговые способности;

- неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии.

Возможности:

- выход на новые рынки или сегменты рынка;

- расширение производственной линии;

- увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах;

- добавление сопутствующих продуктов;

- возможность перейти в группу с лучшей стратегией;

- вертикальная или горизонтальная интеграция;

- ускорение роста рынка.

Угрозы:

- возможность появление новых конкурентов;

- рост продаж замещающего продукта;

- замедление роста рынка;

- неблагоприятная политика правительства;

- возрастающее конкурентное давление;

- затухание делового цикла;

- возрастание требований со стороны покупателей и поставщиков;

- изменение потребностей и вкуса покупателей;

- неблагоприятные демографические, экономические, социальные и т.п. изменения.

Предприятие может дополнить каждую из четырех частей списка теми характеристиками внешней и внутренней среды, которые отражают конкретную ситуацию, в которой оно находится.

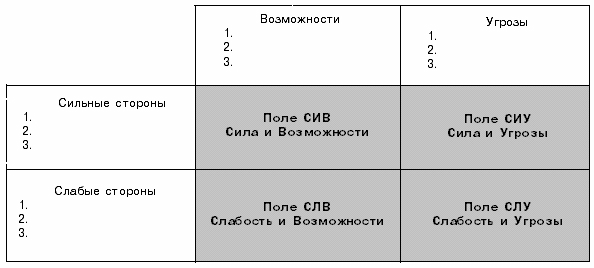

После того, как составлен конкретный список сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, устанавливаются связи между ними. Для этого составляется матрица СВОТ (см. рис. 6).

С учетом результатов, полученных в ходе проведения анализа внешней среды, определяется миссия предприятия. Миссии придается статус «задания» для проведения анализа внутренней среды. Рассмотрим принципы, по которым вырабатывается формулировка миссии, и определяются цели предприятия. [13,215]

В мировой практике, под миссией, в самом общем виде, принято понимать основной, четко выраженный ориентир существования организации, ее стратегическое устремление. Так, в заявлении о миссии компании Marriott Hotels, занимающейся гостиничным бизнесом, указывается:

Рис. 6 Матрица СВОТ

«Предназначение Marriott Hotels — предоставление услуг по размещению и обслуживанию, с целью создания прочного, длительного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, сотрудниками, владельцами, акционерами и обществом».

Из содержания видно, что миссия не является какой-либо конкретной программой, увязанной по срокам, ресурсам и исполнителям. Она дает субъектам внешней среды общее представление о том, что это за организация, к чему она стремится, способствуя при этом формированию внутреннего единства. Формулируя свои стратегические ориентиры в форме миссии, организация тем самым не только доводит до общества цели и направления своего развития, но и позволяет людям, работающим в ней, придать определенную осмысленность и принципиальное значение их текущим действиям с перспективной точки зрения. Другими словами, формирование миссии является тем своеобразным средством коммуникации, которое может дать представление обществу о ценностях, которые разделяют и которыми обладают окружающие нас те или иные экономические субъекты.

Европейские, и, особенно, американские предприятия и организации, конкурируя между собой за потенциальных покупателей и за укрепление благожелательного отношения общества к себе, стремятся быть максимально прозрачными, поэтому миссия позволяет им заявить и гласно обозначить качество своих товаров и услуг, обнародовать свое отношение к обществу, к окружающей среде, высказаться в отношении своих ориентиров.

В нашей стране, при прежнем экономическом устройстве, предприятия не определяли свою миссию ввиду полного отсутствия такой потребности по понятным всем причинам. С изменением условий хозяйствования, у экономических субъектов возникла необходимость установления способа передачи информации о себе широкому кругу потенциальных партнеров и потребителей товаров и услуг. Отсюда рассмотрим этот этап подробно.

Практика показывает, что формирование миссии заставляет задуматься об истинных целях предприятия, поэтому этот инструмент должен интересовать, прежде всего, их руководителей. Специалисты утверждают, что процесс формулирования «квинтэссенции» экономического субъекта заставляет менеджмент заниматься все сторонним анализом сильных и слабых сторон организации, определением возможностей и угроз, повышая тем самым обоснованность своих стратегических решений и общую эффективность деятельности.

При формировании миссии необходимо учитывать не только внешнюю направленность, но и внутреннюю значимость. Миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы она отражала текущие достижения и выражала будущие устремления организации, которые во внешней среде делают ее отличной от других подобных в плане качества и надежности. При этом миссия определяет стратегические ориентиры и показывает тактическое направление, которые, в свою очередь, являются своеобразным призывом и заданием для внутренней среды организации, играя существенную роль в процессе стратегического планирования и мотивации персонала.

Одну из наиболее точных формул миссии дает X. Виссема: «Миссия компании = Образ + Кредо». Согласно его формулировке, миссия представляет собой сочетание образа компании и ее кредо.

«Образ» направлен на формирование облика компании в представлении окружающих. Его основу составляют: репутация компании на рынке (текущие достижения), и имидж, который компания хочет обеспечить себе во внешнем мире (будущее стремление). Основное назначение образа заключается в ответе на вопрос: «Что это за организация?». Здесь, как правило, описываются такие понятия, как: сфера деятельности компании, основные товары и услуги, целевая аудитория, потребительские группы, географическое размещение деятельности.

«Кредо», в свою очередь, придает компании внутреннюю целостность и призвано повысить интерес сотрудников к достижению общекорпоративных целей. Оно выражает мировоззрение компании (стратегические ориентиры) и основные убеждения, взгляды (тактические направления). Кредо отвечает на вопрос: «К чему стремится организация?». Основной акцент здесь делается на: философию, систему ценностей, основу конкурентоспособности, внутреннюю культуру организации.

В качестве примера рассмотрим миссию компании КПМГ: «КПМГ — это международная профессиональная консультационная компания, которая стремится к тому, чтобы превратить знания в реальную выгоду в интересах своих клиентов, сотрудников и тех стран, в которых она работает».

Образ компании формируется здесь из определений «международная» и «профессиональная». В формулировке четко обозначена сфера деятельности — «консультационная компания», основные заинтересованные группы — «клиенты и сотрудники», географическое размещение деятельности — «тех стран, в которых она работает». Кредо включает в себя: основу конкурентоспособности «превратить знания в реальную выгоду», и внутреннюю концепцию — «стремится к тому, чтобы...». Таким образом, из определения видно «Что это за организация?» и «К чему стремится организация?».

Обобщая вышесказанное, выделим основные элементы, которые должны составлять основу миссии предприятия или организации. Это:

- название и статус:

Указание названия предприятия или организации является важным и необходимым элементом, потому как, во-первых, в общей совокупности других формулировок, миссия, содержащая в себе имя или начинающаяся с имени, позволяет выделить, опознать и отличить данного экономического субъекта от других подобных. Во-вторых, это накладывает определенную ответственность на руководство и персонал организации за выполнение заявленных, далее в миссии, «обещаниях» потребителям, и стимулирует их стремление к достижению поставленных перед собой задач и принятых обязательств.

Указание статуса, в отличие от названия, носит рекомендательный характер и предполагает ссылку на организационно-правовую форму и/или форму собственности. Здесь можно охарактеризовать экономический субъект, как: АО, товарищество, предприятие, фирма, компания,... и К°.

- товар или услуга:

После заявления о себе необходимо описать основной товар или вид услуг, которые организация предлагает на рынке. В том случае, если предприятие или организация являются многофункциональными, то целесообразно сконцентрировать внимание внешнего окружения на каком-либо одном продукте или услуге. Это позволит выявить целевую аудиторию и произвести сегментирование рынка по виду продаваемого товара или предоставляемой услуги.

- стратегический ориентир:

Выделив определенный сегмент рынка по географическому, демографическому или поведенческому признаку, необходимо осуществить позиционирование товара. Здесь указываются основные отличительные характеристики товара в ряду существующих. Потребитель должен для себя уяснить настоящие и потенциальные преимущества продукта или услуги с учетом заявленных перспектив и стратегических ориентиров. При этом формулировка должна быть направлена на выявление реальной выгоды для потребителя, а не определять ориентиры, которые необходимо достигнуть самому предприятию или организации. Например, формулировка «стать лидером на рынке» не несет в себе конкретных указаний на то, какие значимые выгоды это принесет клиентам и партнерам ради которых, и благодаря которым, существует организация. «Потребители выбирают те фирмы, которые предлагают им большие блага». Так, компания Marks & Spencer, своими особенными преимуществами, которые выгодно отличают ее от конкурентов, считает надежность и пунктуальность, а компания Volvo — безопасность ее автомобилей.

- заинтересованные группы;

Миссия организации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней сочетались интересы основных групп людей, оказывающих влияние на ее деятельность: собственников, сотрудников, покупателей, поставщиков, деловых партнеров, властных структур, местного сообщества и общества в целом. В этой части миссии, в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия или организации, можно отразить свою политику по сохранению окружающей среды; определить свое поведение в отношении акционеров, инвесторов, персонала, партнеров и прочее. Другими словами, получить государственное, общественное или другое необходимое одобрение осуществляемой деятельности. [4,276]

- основа конкурентоспособности;

В рамках этой части миссии приводится обоснование конкурентоспособности. Это могут быть, как материальные (осязаемые), так и нематериальные (неосязаемые) «активы»: своя технология, определенные достижения в своей сфере деятельности; особая компетентность; система ценностей, в которые компания верит и разделяет; правила и нормы поведения и т.п., а также определенная уникальность, важная выгода, источник надежности и гарантии реализуемого товара или услуги. Определяя преимущества необходимо указать на особую ценность продукта для потребителей, с тем, чтобы обозначить соотношение качества и полезности продукции, отличие и достоинства именно вашего товара или услуги от других подобных.

Последовательность и содержание элементов миссии, а также сама ее форма, могут существенно варьироваться, и зависят от многих факторов, среди которых основными являются: отраслевая принадлежность, тип предприятия (специализированное или диверсифицированное), позиция на рынке, поведение конкурентов, отношение потребителей и другие. В любом случае формулировка миссии должна находиться в гармоничном сочетании с историей, репутацией и имиджем предприятия или организации. При этом до обнародования своих «обещаний» потребителям, экономический субъект должен оценить свои силы и ресурсы на предмет их выполнения. Выдвигаемые цели должны быть, по меньшей мере, реалистичными и достижимыми. Речь идет о том, что если ориентиры будут слишком амбициозными и претенциозными, то это может сказаться на авторитете и доверии к организации, прежде всего, в глазах партнеров и коллектива.

Транснациональные, многопрофильные, диверсифицированные компании могут вырабатывать не одну, а несколько миссий. При такой специфике бизнеса, головная компания формирует миссию в основном в общих чертах, что с точки зрения содержания и мотивации больше напоминает «родительские наставления». Поэтому представительства и подразделения крупных компаний, как правило, разрабатывают собственные заявления о миссии, которые более конкретно описывают их перспективы развития. В этом случае, как показывает практика, может произойти противопоставление целей отделений общим целям развития компании, что, в свою очередь, приведет к несовпадению стратегии подразделения и намеченной общей корпоративной стратегии. Во избежание подобной ситуации необходимо проводить согласование «родительских» и «дочерних» программных заявлений.

По объему, целесообразно изложить миссию в рамках 25—40 слов, которые можно разбить на два простых предложения или составить из них одно сложноподчиненное предложение. В формулировке следует избегать высокопарных слов и обещаний типа «наш долг» или «наша первостепенная обязанность».

С. Вутон и Т. Хорне к процессу формирования миссия предлагают приступить с ответа на вопросы, касающиеся основной деятельности предприятия или организации. Соотнесем эти вопросы с обозначенными выше элементами миссии (см. табл. 1). Такой подход позволяет выделить сущность деятельности предприятия и лучше понять потребителя.

Таблица 1

Элементы миссии

| Элемент миссии | Ключевые вопросы | Описание | |

| Продукт | Услуга | ||

| Товар или услуга | Вы продаете товар или предоставляете услуги?

| | |

| Целевая аудитория | Кто Ваши потребители?

Какого рода деятельности, размера, месторасположения? | | |

| Стратегический ориентир | Что Вы намереваетесь продавать или предоставлять в будущем?

| | |

| Заинтересованные группы | Кто поддерживает Вас в вашей деятельности? От кого Вы больше всего зависите?

| | |

| Основа конкурентоспособности | Почему покупатели будут пользоваться Вашим продуктом или услугой, а не другими? | | |

На основе выделенных и лаконично описанных характеристик деятельности предприятия составляется черновой вариант миссии. Если есть возможность привлечь специалистов, то предварительная формулировка миссии может быть выработана в течение одного-двух часов. Совершенствовать формулировку необходимо до тех пор, пока она не станет исчерпывающей, и не будет читаться звучно. Затем эти наиболее общие направления фиксируются качественно в виде целей, конкретизируясь в последствии количественно в задачах.

В современной теории планирования принято выделять восемь ключевых пространств или основных сфер деятельности, в границах которых каждое предприятие определяет свои главные цели. Это — положение предприятия на рынке, инновационная деятельность, уровень производительности, наличие производственных ресурсов, степень стабильности, система управления, профессионализм персонала и социальная ответственность. В рамках этих сфер выделяют такие основные цели, как прибыльность, финансовая стабильность, рост доли рынка, научные исследования и разработки, ресурсное обеспечение, диверсификация, производительность, качество продукции и услуг, благосостояние работников, развитие системы менеджмента, превращение в международную компанию и т.п.

Цели, преследуемые тем или иным предприятием, носят индивидуальный характер и также зависят от таких факторов, как отраслевая принадлежность, тип предприятия, позиция на рынке, поставщики, источники сырья и т.д. Вместе с тем можно выделить ряд основополагающих внешних макроэкономических факторов, которые позволяют говорить о некоторых обобщающих принципах формулирования целей. Так, до недавнего времени, наиболее значимыми для подавляющего большинства предприятий были финансовые и маркетинговые цели, обусловленные переходом в рыночную экономику. Сегодня, когда мировая экономика вошла в период трансформации от индустриальной в инновационный уклад, перед предприятиями встают цели в области научных исследований и разработок. Глобализация бизнеса, в свою очередь, также вынуждает предприятия учитывать не только национальные, но и международные интересы.

Наиболее универсальный подход к формулированию целей обеспечивает принцип их установления в соответствии с выполняемыми внутренними функциями (маркетинг, финансы, НИОКР, производство, персонал, структура). Рассмотрим, какими, на наш взгляд, наиболее актуальными для отечественных предприятий могут быть цели, например в сфере производства.

Основная сложность большинства предприятий в производстве той или иной продукции заключается, как нам кажется, в выработке продукции одинакового, идентичного качества. Если предприятие осуществляет выпуск молочной продукции, то органолептические характеристики одной партии должны полностью повторять качества другой и последующих партий. Точно также один машиностроительный станок, одна пара обуви, одно платье должны соответствовать качеству, размеру и свойствам себе подобных. Однако, на практике, как известно, подавляющее большинство отечественной продукции чрезвычайно индивидуально. В отличие от нее, продукция мировых производителей характеризуется стабильным качеством. Напиток Pepsi-Cola или Coca-Cola, произведенный в разных частях земного шара не будет отличаться ни по цвету, ни по запаху, ни по вкусу. Покупая гамбургер от Mac Donald’s, вне зависимости от того произведен он Москве, в Нижнем Новгороде или в Таиланде, потребитель не задумывается о его внутреннем содержании. В отечественной же промышленности ситуация складывается таким образом, что у одного производителя очень трудно найти к примеру две одинаковые по вкусовым свойствам банки зернистой икры или два автомобиля. Отсюда, те предприятия, которые стремятся стать компаниями мирового класса должны в сфере производства ставить, прежде всего, цели по изготовлению качественной продукции, т.е. выработке изделий одного качества. Отсюда формулируются соответствующие цели для персонала, НИОКР, маркетинга, финансов и структуры в целом.

Таким образом, мы рассмотрели исходный этап процесса разработки стратегии. Обобщим схематично действия, выполняемые на этапе «анализа», и выделим совокупность результатов, которые необходимо получить в качестве исходных данных для «планирования» стратегии предприятия (см. рис. 7).

Рис. 7. Процесс разработки и реализации стратегии.

Этап «Анализ»: проводимые мероприятия и получаемые результаты

Из схемы на рис. 7 можно сделать вывод о том, что стратегический анализ предприятия носит сложный характер и требует учета множества факторов. Вместе с тем он позволяет выявить круг проблем, стоящих перед предприятием и некоторый набор различных способов их решения. Чтобы стать стратегией, этот набор должен сформироваться в систему. Общие цели необходимо преобразовать в четко поставленные задачи с указанием ожидаемых результатов, на достижение которых будет направлена деятельность организации. Для реализации разнохарактерных задач требуется разработка комплексной стратегии предприятия, определяющей способы достижения миссии и целей. Здесь необходимо оценить всю хозяйственную деятельность с целью принятия решения по инвестициям (вложения средств в перспективные проекты) и дезинвестициям (отказа от неэффективных производств). Таким образом, мы подошли к обсуждению следующего шага в процессе выработки стратегического поведения: «планированию».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном стратегическом управлении организациями можно выделить следующие ключевые концепции, определяющие его основное содержание:

- отчетливое представление о своей компетенции на основе выработки видения того, в чем данная организация сильнее своих конкурентов или же в чем её уникальность, что также является факторов конкурентоспособности;

- сосредоточение путем выявления ключевых моментов стратегического развития и концентрации на них организационно-технических усилий;

- устойчивые преимущества в конкуренции, достигаемые за счёт постоянных инноваций во всех компонентах деятельности, повышения качества, быстрого обновления продукции, снижения цены, а также умения предлагать клиентам имеющие для них значения товары и услуги на рынках, где организация может выгодно выделятся среди своих конкурентов;

- синергизм- развитие продуктово - рыночного положения организации в сочетании с производительностью, что важнее простого суммирования двух данных факторов;

- анализ окружающей среды для того, чтобы ознакомить высшее руководство с сильными и слабыми сторонами организации, с угрозами и благоприятными возможностями, которыми она располагает;

- размещение ресурсов дает преставление о потребностях организации в людских, информационных, финансовых и материальных ресурсах, а так же об их получении и оптимальном использовании.

Таким образом, применяя в совокупности все шесть указанных концепций, руководство организации формирует план-прогноз своей стратегии деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Мокичев С. В. Стратегическое управление– Казань: Центр инновационных технологий, 2002 – 273 с.

- В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. Стратегический менеджмент. – М., 1999. – С. 47

- Глушаков В. Е. Стратегический менеджмент: Учебное пособие – Мн. «Экоперспектива», 2001 –167 с.

- Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М., 1996

- Басовский Л.Е.Маркетинг: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999.

- Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: АО “Интерэксперт”, “Экономика”, 1995.

- В.В. Ковалев. Финансовый анализ: Управление капиталом, Выбор инвестиций, Анализ отчетности. М: Финансы и статистика, 1999. С 87-100, 100-127.

- В.В.Патров, В.В.Ковалев. Как читать баланс.- М: Финансы и статистика, 1999. С.190-198, 199-280.

- Анссоф И. Стратегическое управление – М:, 2002.-235 с.

- Портер М. Стратегия и планирование СПб: 2001.-453 с.

- Виханский О. С. Стратегическое управление – М:, Гардарика, 1998.-236 с.

- Хасси Д. Стратегическое управление – СПб:, 2001.-325 с.

- Боумен К. Основы стратегического менеджмента - М:, 2000.-169 с.

- Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000.

- Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер Ком, 1999.

- Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1998.

- Юкаева B.C. Управленческие решения. М.: Дашков и Кo, 1999.