По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

| Вид материала | Документы |

- Древние антропогенные структуры восточного крыма (геоинформационный и историко-картографический, 326.55kb.

- Уроки в 6 классе по теме: «выживание в условиях автономного существования человека, 64.16kb.

- С. Л. Смекалов (Балтийский гос тех университет «Военмех»), 234.89kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 88.39kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 36.1kb.

- Бобовникова И. А. Памятные музыкально-исторические места крыма, 83.59kb.

- Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные, 1501.75kb.

- Лезина Издательство "Таврия", 777.68kb.

- Положение Омерах, основаниях и порядке награждения Дипломом и Знаком Ассоциации заповедников, 14.16kb.

- Южный Берег Крыма памятка, 144.52kb.

И. Лезина

ПО ГОРНЫМ ЛЕСАМ

ВОСТОЧНОГО КРЫМА

В верховьях рек Танасу

и Кучук-Карасу

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Издательство "Таврия"

Симферополь - 1977

Автор этой книжки приглашает вас в путь по живописной горнолесной местности южнее Белогорска. Немало интересного узнаете вы о прекрасной природе этого замечательного уголка Восточного Крыма, о работе садоводов и лесников, о героических подвигах партизан, боровшихся здесь с врагом в годы Великой Отечественной войны. Путешествие по этим мало-хоженым тропам доставит вам радость и, несомненно, запомнится надолго.

Приглашение к путешествию

Машина мчит вас по автомагистрали из Симферополя в Феодосию. Вдоль шоссе долго тянется слегка всхолмленная равнина с ее нивами, плантациями табака и лаванды, а далеко на юге встает у горизонта нечто невесомое, почти сливающееся с небом, лишь немного гуще его, насыщенное синевой, - Главная гряда Крымских гор. Подъезжая к Белогорску, заметите, как ее плавная линия внезапно ломается, легко и смело очерчивая контуры отдельно стоящих гор. Прикидываете, что за ними должно находиться шоссе Алушта - Судак и приморские села Рыбачье и Приветное. А сами горы - что там? Что таит в себе эта загадочная даль, затянутая голубой дымкой?

Сравнительно немногим знакома эта часть Восточного Крыма: великолепные буковые леса, причудливые очертания скалистых вершин, солнечные поляны на хребтах, устланные коврами цветов, живописные долины с богатейшими садами, голубыми зеркалами водохранилищ, прозрачными горными речками. Пейзажи этих мест не встретишь в путеводителях и буклетах, здесь редко бывают даже вездесущие самодеятельные туристы, и тот, кто примет наше приглашение к путешествию, будет чувствовать себя отчасти первооткрывателем.

Вы пройдете по красивейшим горным дорогам, познакомитесь с замечательными людьми, которые делают свой край еще прекраснее: любовно холят лес и оберегают его обитателей, сажают рощи на облысевших склонах, строят водохранилища, выращивают в садах чудесные плоды, известные далеко за пределами Крыма. А лес поведает вам героические и скорбные были партизанских лет.

В путешествие может отправиться каждый: и опытный турист, которого привлекают малохоженые лесные тропы и восхождения на тысячеметровые вершины, и те, кто просто захочет посидеть с удочкой у голубого Хмелевского озера или окунуться на день-другой в лесную прохладу и привезти домой, в зависимости от сезона, букетик фиалок, корзинку земляники, кизила, грибов.

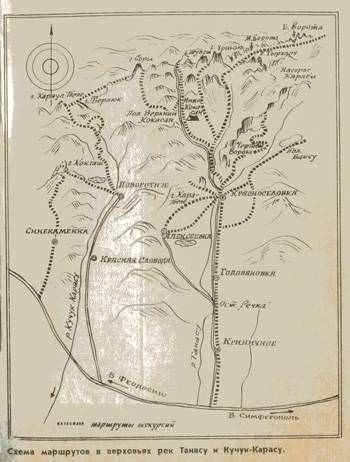

Маршруты пролегают по территории Белогорского района, в верхнем течении Танасу и Кучук-Карасу. Эти горные речки впадают в более полноводную Биюк-Карасу, приток Салгира, и относятся к группе рек северного и северо-восточного склонов Крымских гор. Верховья Танасу и Кучук-Карасу находятся к востоку от нагорья Караби; местность отличается большим разнообразием рельефа, горные склоны покрыты густыми лесами. Населенные пункты расположены сравнительно далеко друг от друга, главным образом в речных долинах, где основной отраслью сельского хозяйства является садоводство.

Пешеходные маршруты начинаются в Красноселовке и Поворотном. Первое из этих сел лежит у одной из живописнейших дорог Крыма, соединяющей город Джанкой с селом Приветным. Оба села связаны с Белогорском автобусным сообщением: до Красноселовки - 17 км (в южном направлении); до Поворотного, расположенного к юго-востоку от города, 20 км. Если собираетесь в дальний поход, в вашем распоряжении должно быть не менее полутора дней; придется заночевать в селе.

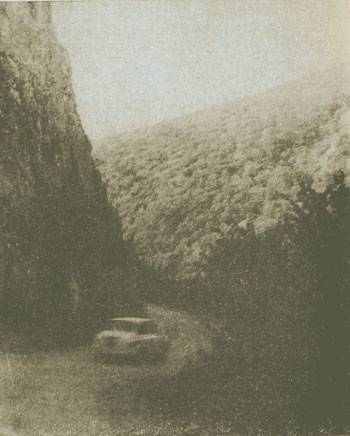

__________________________________________________________________

Имейте в виду, что лесные дороги, уходящие из Красноселовки и Поворотного в горы, для пассажирского автотранспорта недоступны. Исключение составляет шоссе Джанкой - Приветное, по которому можно проехать на легковой машине до самого моря; автобусы же южнее перевала Кокасан-Богаз обычно не ходят из-за крутизны поворотов и недостаточной ширины дороги на данном участке.

С собой надо взять запас продуктов, флягу для воды, палатку и спальный мешок, водонепроницаемый легкий плащ, свитер (в горах возможны внезапные понижения температуры, ночи же почти всегда холодные). Не следует забывать о беспощадном горном солнце: обязателен головной убор с полями или козырьком, а если вы не успели еще загореть в этом сезоне, то наденьте рубашку с длинными рукавами и брюки. На ноги удобнее всего горные ботинки, но можно и кеды - на размер или полтора больше в расчете на войлочную стельку и шерстяной носок: тогда не сотрете ноги и не набьете их о каменистую дорогу. Совершенно обязательно иметь с собой компас: без него вы не сможете пройти большинство маршрутов. Захватите также записную книжку.

Перед отъездом оформите в профсоюзном комитете (по месту работы) маршрутный лист с перечнем фамилий участников похода. Укажите в нем старшего группы, а также исходный, промежуточные и конечный пункты маршрута. Лист должен быть подписан председателем месткома и скреплен печатью профсоюзной организации. Работники леса обязаны знать, кто находится на их территории, с кого спрашивать в случае нарушения правил поведения в лесу. С этим документом вы будете путешествовать на законном основании.

__________________________________________________________________

В БАССЕЙНЕ ТАНАСУ

ОТ УСТЬЯ ДО КРАСНОСЕЛОВКИ

Долина Танасу хорошо видна и с феодосийского шоссе, и из Белогорска. Две характерные остроконечные вершины в ее верховьях, разделенные клиновидным просветом, можно различить в ясную погоду даже с далеких равнин северной части Крыма. Это подметили еще К. Габлиц и П. Паллас, первые исследователи, приехавшие в Крым в конце XVIII века. Упоминает о верховьях Танасу и П. Кеппен в книге "О древностях южного берега Крыма и гор Таврических", вышедшей в 1837 году. Через 60 лет после него здесь проезжал верхом гидрогеолог Н. Головкинский, который в своем путеводителе горячо рекомендовал данный маршрут любителям путешествий.

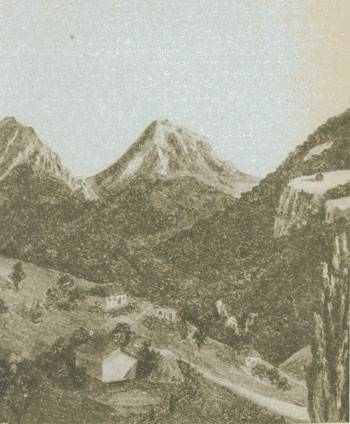

Острый клин неба между вершинами-пирамидами Шуври и Хриколем - это горный проход Каллистон, что в переводе с греческого языка означает "прекраснейший". В его поэтическом названии отражено очарование верховьев Танасу, глубокой лесистой котловины, окруженной скалами.

Туда и лежит ваш путь. Начало его - в Белогорске (расстояние до него от Симферополя - 43, от Феодосии - 69, от Судака - 55 км). Первый автобус в Красносёловку идет в 8 часов утра, второй - около 15 часов. Если не успеете на эти рейсы, можно ехать в Головановку или в направлении Алексеевки (до остановки "Речка"), а оставшиеся 6 или 7 км проехать на попутной машине, а то и пройти пешком. Приветненское шоссе поведет дальше на юг; на полпути оно войдет в лес, до самой Красносёловки вас будут сопровождать тень и прохлада, веселое пение птиц и журчание Танасу. Если же вы путешествуете на своем транспорте, то близ Белогорска между километровыми столбами 43 и 44 (расстояние от Симферополя) поверните с феодосийского шоссе на приветненское, уходящее к юго-западу. В этом месте растет много тополей и расположены рядом два моста через Танасу. До Приветного 34, до Красносёловки 15 км; дорога в дальнейшем все время будет идти в южном направлении.

Возможен и другой вариант: по шоссе Алушта - Судак в Приветное, а оттуда на север. Однако рейсовые автобусы в сторону Красноселовки не ходят, попутные машины редки, и рекомендовать этот маршрут можно лишь тем, у кого есть свой транспорт (только не велосипед: предстоит длинный и крутой подъем).

Прежде чем покинуть шоссе Симферополь - Феодосия, познакомьтесь с речкой Танасу, которая в дальнейшем будет вашей путеводной нитью. Пройдя под мостами, она сворачивает к западу и метров через сто впадает в более полноводную Биюк-Карасу (1). Тонасу, Тенасу, Тынасу, Тонас, Тыназ, Танас - как только не варьируется название этой речки. В краеведческой литературе до последнего десятилетия ее в основном именовали Тунасом, теперь - Танасу. В переводе это означает "телячья вода" (от тюркского "тана" - телка и "су" - вода), т. е. речка, которую и теленку не составляет труда перейти,- вспомним "телячьи броды" в России. А название Тунас, скорее всего, происходит от древнегреческого "тюннос" - "маленький, скудный". Ведь и горному проходу Каллистон, расположенному в верховьях речки, дали имя греки.

Однако Танасу не всегда бывает такой смиренной, После дождей и во время таяния снегов речка превращается в бешеный поток, который с грозным ревом перекатывает валуны, подмывает деревья и способен натворить немало бед. В 1912 году сель на Танасу уничтожил много садов и огородов, разрушил дома в Красносёловке. Во время наводнения в марте 1940 года по руслу речки протекало воды в 54 раза больше средней нормы. Восстановление лесных площадей, которое широко проводится в бассейне Танасу, как и во всем Крыму, имеет большое значение и для борьбы с селями - лес на горных склонах делает сток более равномерным.

Несколько цифр: длина речки - 28 км, площадь водосбора - 184 кв. км, средний расход воды у устья - 0,54 куб. м в секунду. Танасу принимает пять притоков, не считая сухих балок, наполняющихся водой только после обильных осадков.

Проехав с километр по приветненскому шоссе, увидите в саду двухэтажный дом; в 20-25 м от него вправо от шоссе отходит тропинка к памятнику. На этом месте в январе 1942 года фашисты произвели кровавую расправу над жителями Белогорска: 486 человек удушили в душегубках и зарыли во рву. Рядом памятник партизанской семье Лихомановых, расстрелянной карателями. В школьном музее боевой славы села Головановки есть фотография учительницы П. И. Климовой, жены Лихоманова: молодая женщина с необыкновенно милым, проникновенно счастливым лицом и трое детей - двое в возрасте четырех-пяти лет, а младшему, в белом нарядном чепчике, около года. Все они лежат в этой могиле.

Вскоре въезжаете в Криничное, одно из новых, подлинно социалистических крымских сел, где в благоустроенных многоквартирных домах живет около тысячи человек. Здесь построены школа-десятилетка, Дом культуры, Дом быта, библиотека, детский комбинат; проведен водопровод, заасфальтированы улицы. Во время Великой Отечественной войны в селе действовала подпольная группа, которая помогала партизанам и занималась диверсионной работой.

В Криничном находится центральная усадьба совхоза "Предгорье", вдоль садов которого вы ехали от самого Белогорска. Это хозяйство известно не только в Крыму, но даже и за пределами нашей страны благодаря своим замечательным яблокам: они обладают тонким вкусом, ароматом, сочностью, хорошо сохраняются и выдерживают длительную транспортировку в отдаленные области. В числе других ценных сортов здесь выращивают Ренет шампанский, Ренет Симиренко, Розмарин белый, Джонатан, Банан зимний. На международной выставке в Эрфурте совхозу были присуждены две золотые и одна серебряная медаль; в июне 1974 года "Предгорье" снова было отмечено на международной выставке СЭВ "АГРА-74" за высокое качество яблок.

Совхоз был создан в 1921 году по декрету Ленина об организации государственных хозяйств. Базой для него послужили бывшие помещичьи имения в богатых водой долинах Биюк-Карасу и Танасу. Уже с первых лет основания совхоз сделался школой сельскохозяйственных кадров района и области. Нашествие фашистских варваров нанесло "Предгорью" огромный ущерб, и после освобождения Крыма почти все пришлось начинать заново.

Теперь это передовая фабрика плодов с высокой культурой земледелия. Основной курс, которого придерживаются садоводы "Предгорья", выполняя решения XXV съезда КПСС,— создание интенсивных садов. Суть этого многогранного понятия сводится в основном к следующему: с помощью комплекса мероприятий, разработанных учеными и садоводами-практиками, добиться резкого повышения производительности труда, наиболее эффективного использования каждого гектара земли, снижения себестоимости плодов.

Один из важнейших путей интенсификации — заставить деревья плодоносить как можно раньше. Низкорослые, коренастые яблоньки в садах "Предгорья", которые вы видите вдоль шоссе, дают урожай уже на четвертый-пятый год. Такой сад быстрее окупает капиталовложения, чем обычные деревья, которые родят в полную силу только на 25-м году. Повышение продуктивности садов достигается и увеличением количества деревьев, высаженных на гектаре.

Приветненское шоссе

Многие работники совхоза за трудовую доблесть отмечены высокими правительственными наградами. Среди них - П. А. Мишкин, удостоенный звания Героя Социалистического Труда и ордена Октябрьской Революции; кавалеры ордена Ленина А. Н. Гусельникова, Г. И. Качалин, А. В. Головченко, ордена Октябрьской Революции - А. С. Чижов, ордена Трудового Красного Знамени - П. В. Овсепьян. В 1974 году орденами и медалями было награждено 13 человек.

Целую книгу можно было бы написать о замечательном человеке - коммунисте П. В. Овсепьяне, который прошел в совхозе путь от рабочего до главного агронома. На каждом шагу, каждой, казалось бы, мелочью П. В. Овсепьян воспитывает в людях высокую устремленность, внутреннюю потребность трудиться с полной отдачей, культуру человеческих отношений.

Из года в год множатся в "Предгорье" кадры искусных мастеров-садоводов, влюбленных в свой труд.

А.Н. Гусельникова.

П.А. Мишкин

После Криничного минуете Головановку, расположенную на землях того же совхоза. Село это перспективное, план его генеральной застройки в значительной мере уже осуществлен.

За Головановкой лесостепь постепенно сменяется поясом горных лесов. Впереди, слева, видна лесистая гора Кара-Тепе; хребет ее - как две волны: одна уже переломилась и, готовая разлиться, косо устремилась вниз; за ней синим горбом вздымается вторая. Подходите ближе, и все явственнее прорисовываются сквозь дымку, словно на проявляемом негативе, контуры исполинских деревьев на склонах гор.

Порой можно слышать пренебрежительное: "Какие там в Крыму леса!". Людям, которые знают только пляжи да парки, трудно представить, что за выжженными южными склонами высятся буки в два обхвата, а под сумрачным навесом их крон, как медвежьи туши, лежат поверженные ураганом обомшелые стволы.

Крымские леса занимают примерно десятую часть территории полуострова; их сравнительно неширокая полоса - это пояс жизни. Здесь задерживается и сберегается влага, рождаются речки и подземные воды, благодаря которым существуют сады и виноградники, роскошные парки на побережье, села и города. Даже у далекого Джанкоя артезианские скважины "сосут" воду, поступающую из горных лесов. Влияние леса - один из факторов, из которых слагается целебный крымский климат.

Еще до Октября передовые русские ученые доказывали необходимость бережного отношения к крымским лесам, но их усилия не могли быть достаточно эффективными в условиях частной собственности на землю, хищнической эксплуатации лесных богатств. В ноябре 1920 года, уже через два дня после освобождения полуострова от белогвардейцев, Крымревком издал декрет о том, что леса отныне являются собственностью государства, пользование ими определяется специальным законом, а нарушители подлежат суду Ревтрибунала. 28 ноября 1921 года Совнаркомом был издан другой знаменательный документ: "Ввиду того, что леса Крыма, как расположенные по горным склонам, имеют защитное значение и не допускают никаких расчисток для обращения в другой вид угодий, Совет Народных Комиссаров постановил:

Все лесные участки в Крыму, раскорчеванные без надлежащего разрешения с 1917 года, изъять из пользования, у кого бы они ни находились, и передать в распоряжение Крымского Земельного Отдела для восстановления лесного насаждения" (2). Это постановление подписано В. И. Лениным.

В настоящее время крымские леса отнесены к первой группе, где допускаются только рубки ухода - своего рода "прополки", обеспечивающие лесу нормальное развитие. Территории, находящиеся в ведении лесничеств, неприкосновенны и не могут быть обращены в сельскохозяйственные угодья. Не случайно русло Танасу, которое тянется вдоль шоссе, напоминает здесь канал: чтобы получить дополнительную площадь для садов, растущих в узкой долине среди леса, пришлось спрямить излучины речки, перевернув тысячи кубометров земли. (Проходя мимо садов, имейте в виду: они периодически опрыскиваются ядохимикатами, и подобранное яблоко может стать причиной отравления; воду из речки можно пить только выше Красносёловки.)

Лесоводы путем умелого ухода улучшают состояние леса, тщательно охраняют его от порубок и хищений, от выпаса скота, от пожаров и, надо добавить, от бескультурья некоторых туристов. Не обижайтесь, если покажутся вам жесткими требования лесников, подчиняйтесь этим требованиям, иначе вас попросят покинуть лес - такова суровая необходимость.

Запомните: разжигать костры в лесу категорически воспрещается. Около многих населенных пунктов и лесных кордонов для привалов оборудованы специальные площадки, но и там можно разводить огонь только на старом кострище, вдали от Деревьев и травы. Да и вообще романтики в походах и без костров хватает, пора отказаться от этой традиции, которая обходится подчас слишком дорого. Не бросайте незагашенных окурков и спичек: в сухое время года трава и лесная подстилка легко воспламеняются. Ваша неосторожность может принести лесу невосполнимые убытки, а для вас чревата тяжелой ответственностью.

---------------------------------------------

1 Ее называют иногда и Большой Карасёвкой. "Карасу" в тюркских языках означает и "черная вода", и "река, вытекающая из-под земли", что в данном случае подходит больше; "Биюк" - "большая".

2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства. Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921 г., вып. 77, №650, с. 796.

КРАСНОСЕЛОВКА

Долина Танасу, в одном месте сильно сузившаяся, опять расширяется. Десятка два белых домиков под черепичными крышами, потемневшими от времени, рассыпались по зеленым склонам холмов. Перед вами Красноселовка.

Местоположение ее очень живописно. Вокруг столпились горы, и каждая имеет свои характерные очертания. Лес на их крутых склонах как бы нависает над селом и весь виден и слышен: кукует, перелетая с дерева на дерево, кукушка, поют соловьи, веет бодрым и сильным запахом дубрав. Непосредственная близость гор и леса - одно из главных очарований Красноселовки. Уже с первых минут вас охватывает удивительное чувство покоя и какой-то особой близости к природе; оно не забудется долго.

Само по себе село примечательно разве только тем, что в послевоенные годы не отстраивалось заново, как другие, Оно предназначено к сносу, и жители постепенно перебираются в соседние населенные пункты. Тем не менее, сельсовет проявляет постоянную заботу об оставшихся немногочисленных жителях: Красноселовка электрифицирована и радиофицирована, есть магазин, открыто автобусное сообщение.

Познакомьтесь с окрестными горами. С восточной стороны возвышается уже знакомая вам Кара-Тепе ("кара" - черная, так в Крыму иногда называли горы, поросшие старым буковым лесом, который издали кажется коричневатым; "тепе" - "холм, отдельно стоящая вершина"). Из села эта гора представляется конусом, увенчанным скальной короной, и местные жители называют ее "Голый шпиль".

Разнобой в названиях географических объектов - обычное явление для этих отдаленных мест. Непонятные тюркские топонимы (3) нередко искажаются или заменяются самодеятельными, что иногда отражается и в официальной документации, в результате создается путаница (пример - обилие названий речки Танасу). Топонимия горной части Восточного Крыма явно нуждается в регламентации.

Под Кара-Тепе расположены фрагменты речной террасы, разделенные оврагом. Правее - сплошь лесистая вершина Папака, действительно похожая на папаху. Дальше идет Тахья, из-за которой на заднем плане выглядывают Шуври и Хриколь, две остроконечные пирамиды, разделенные проходом Каллистон. Правее и ближе к селу - отроги нагорья Караби, спускающиеся уступами в ущелье Танасу; еще западнее лысая дуга самого нагорья с цепочкой старых буков, четко вырисовывающихся на фоне неба (Караби называют здесь "Джеляв", искаженное "джейляу" - пастбище, яйла). С северо-запада над Красносёловкой тянется длинная Кабарга (в тюркских наречиях - "гора, похожая на стену"). Кольцо гор замыкает на северо-востоке Сартановский бугор (за ним находится село Алексеевка, бывшая Сартана).

Все упомянутые вершины относятся к Главной горной гряде, которая начинается близ Балаклавы и тянется дугой до Феодосии (Крымские горы делятся на три гряды: Главная, самая высокая и расположенная к югу от остальных, Внутренняя и Внешняя). Для западной части Главной гряды характерны мощные пласты верхнеюрских известняков, отлагавшихся на дне моря, в потом поднявшихся на поверхность; гряда в том районе представляет нагорное плато, круто обрывающееся к югу. Восточнее Белогорска ландшафт резко меняется. Исчезают нагорья с их незначительно всхолмленной поверхностью, и хребет состоит из гребней, пиков, кряжей, обладающих подчас весьма причудливыми очертаниями. Эту особенность гор Восточного Крыма геологи объясняют частой сменой пород и крутым падением пластов. Такова природа живописных скалистых пиков Шуври, Хриколя, Кара-Тепе и многочисленных утесов, которые то там, то здесь вспарывают толщу леса, словно клыки диковинных чудовищ, и придают такое своеобразие пейзажам долины Танасу.

Помимо размывов и выветривания, горные массивы могли расчленяться и сбросами. В результате некоторые вершины (например, Кара-Тепе) оказались сравнительно далеко от водораздельной линии Главной гряды.

Уголок Красноселовки. С этюда И.Н. Лезиной

Если вы рассчитываете заночевать в Красноселовке, место для бивака укажет один из лесников, живущих в селе. Недалеко от автопавильона находится магазин, около него колодец с питьевой водой.

Перед началом первого похода — несколько слов о путевом режиме. У тех, кто не новичок в горах, он уже выработался в соответствии с собственными возможностями, и наши рекомендации — в основном для начинающих туристов. В путь лучше отправляться на рассвете, чтобы преодолеть подъем до наступления жары. Наиболее рациональный темп ходьбы — три с половиной километра в час: умеренная скорость позволит равномерно распределить силы, а главное, вы будете иметь возможность любоваться пейзажами и замечать то, чего не увидите, "пробегая" маршрут. Исходя из такого темпа указывается время ходьбы от одного ориентира до другого. На крутых подъемах не ждите, пока сердце начнет "выскакивать" из груди; установите ритм: "шаг — секунда", и сможете подниматься без остановок, не проигрывая в конечном счете во времени.

Напомним основные правила пользования компасом:

1. Держите компас на уровне груди; вертикальная плоскость, мысленно проведенная между глазами, должна проходить через его центр.

2. Поворачивайте компас до тех пор, пока конец стрелки, покрытый светящимся составом, не совпадет с буквой С (север) на шкале; проверьте при этом, свободно ли ходит стрелка и не влияет ли на нее близость стальных предметов.

3. Компас сориентирован. Теперь ищите указанный в маршруте азимут (угол, образованный направлением на север и заданным). Например, в маршруте указано, что на развилке дорог надо идти по азимуту 120°. Станьте в том месте, где пересекаются оси дорог, проведите мысленно линию через центр сориентированного компаса и цифру 120 на шкале и, продолжив е дальше на местности, получите нужное направление. После небольшой тренировки это будет занимать считанные секунды.

Идя к какому-либо объекту, определяйте его азимут и записывайте: пригодится на обратном пути, особенно в случае тумана.

Местность может выглядеть совсем иначе, когда идете по ней в обратном направлении. Поэтому на развилках дорог и при выходе на поляны, где колеи обычно исчезают в траве, оглядывайтесь, запоминая "задний фасад" ориентиров, отмечайте такие места камнем или воткнутой палкой. Если же вы потеряли ориентировку, имейте в виду: любая балка, любое русло ведут к Танасу, а Танасу — в Красноселовку.

--------------------------------

3 Топоним — название географического объекта; топонимия — совокупность географических названии данной местности. Топонимика — наука о географических названиях.