По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

| Вид материала | Документы |

СодержаниеОт кучук-карасу до танасу В бассейне танасу В верховьях кучук-карасу По горным лесам восточного крыма |

- Древние антропогенные структуры восточного крыма (геоинформационный и историко-картографический, 326.55kb.

- Уроки в 6 классе по теме: «выживание в условиях автономного существования человека, 64.16kb.

- С. Л. Смекалов (Балтийский гос тех университет «Военмех»), 234.89kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 88.39kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 36.1kb.

- Бобовникова И. А. Памятные музыкально-исторические места крыма, 83.59kb.

- Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные, 1501.75kb.

- Лезина Издательство "Таврия", 777.68kb.

- Положение Омерах, основаниях и порядке награждения Дипломом и Знаком Ассоциации заповедников, 14.16kb.

- Южный Берег Крыма памятка, 144.52kb.

ОТ КУЧУК-КАРАСУ ДО ТАНАСУ

Маршрут из Поворотного ведет по хребту Главной Гряды на запад к вершине Сахарная головка; от нее начинается спуск через Верхний Кокасан к приветненскому шоссе, в район Нижнего Кокасана. Если выйти в поход рано утром, успеете на автобус, уходящий из Красноселовки около 16 часов (от Поворотного до Нижнего Кокасана 8—9 часов ходьбы, до Красноселовки еще час с небольшим). Имея палатку, можно заночевать у охотничьего домика или на туристской стоянке. Высота Сахарной головки над уровнем моря — 1009 м. Воду возьмите с собой из Поворотного, ее должно хватить почти на весь путь.

Идете по маршруту, описанному в предыдущей главе, до поляны с грибком и скамейкой. Отсюда, не спускаясь в ущелье, продолжаете подниматься в южном направлении (левее грибка). За нижним памятником под горой Берлюк начнутся незнакомые вам места. Следуйте дальше по дороге на юг с небольшими отклонениями к западу или востоку. Через 10—12 минут, выйдя из леса, оставите дорогу и свернете вправо, на туристскую тропу. Она ведет на юго-запад; впереди, высоко на хребте, выделяется зубец скалы, к которому нужно выйти.

Тропинка вьется по мягко очерченным выпуклостям и впадинам горного массива, проходя то полянками с кустами шиповника, то сосновыми посадками, то лесом. Поднявшись к скале-ориентиру, обернитесь в сторону Берлюка. У его вершины виднеется алая крапинка — памятник "Пламя", знакомый вам, по предыдущему походу. А тропа продолжает карабкаться все выше и выше, местами на камнях видна маркировка. Еще полчаса подъема, и будет поворот влево, небольшой спуск среди скал, а потом снова надо держать курс на запад. И вот с облегчением обнаруживаете, что подъем закончился — выше, подниматься уже некуда. Вы на водораздельном гребне, что лежит на высоте около тысячи метров узкой полосой горного луга (16). Местные жители называют все горные луга "джеляв" (яйла, пастбище), но в научной литературе о Крыме термин "яйла", применяется только в отношении нагорий, обладающих специфическим геологическим строением, о чем упоминалось выше. На данном участке Главной гряды мощные массивы верхнеюрских известняков отсутствуют, вы видите отдельные скальные гребни, и утесы, сложенные конгломератами и песчаниками юрского периода, среди которых встречаются рифы известняка.

До революции крымские яйлы сдавались в аренду для выпаса скота; на них перегоняли стада овец даже из Румынии и Австро-Венгрии. Теперь, учитывая исключительно важное значение крымских лесов, площади горных пастбищ постепенно сокращают. Кроме того, на луга активно наступают лесопосадки. Значит ли это, что со временем вообще перестанут существовать поляны, краса горных лесов? Нет, часть их непременно сохранят; и там смогут пастись

Горные луга Крыма имеют и эстетическое значение. Дороги по ним неза6ываемы; Тугой, ровный ветер с моря несет прохладу. Запахи цветов, трав, леса сливаются в чудодейственный настой, который снимает усталость после трудного подъема. "Дыхание становится наслаждением", как говорил К. Г. Паустовский. Голубой безбрежный мир, по которому проплывают тени облаков, расстилается у ваших ног. И даже взрослого человека охватывает безудержный восторг — хочется бежать среди трав и цветов, раскинув руки, как крылья, петь, радоваться тому, "то мир так прекрасен и ты живешь в нем.

Куда ни кинешь взор, всюду стелется сплошной желто-фиолетовый ковер цветов; кое-где по нему брошены алые стежки луговых гвоздик и белые — ромашек. Если представить себе не совсем обычный букет, в котором будет по одному цветку каждого вида, то получится целый сноп; 918 видов растений известно в лугово-степном поясе яйл, из них 45 не встречаются в других местах. Будут в этом букете светло-желтые и белые метелки подмаренника со сладким медовым запахом, сиреневые "пуховки" короставника, голубые незабудки и горный лен, ало-фиолетовые чабрец и клевер, серебристые перья ковыля.

Как только сходит здесь снег, сквозь жухлую прошлогоднюю траву пробиваются бутоны крокусов; похожие на язычки голубого пламени. Тонким ароматом крокусы напоминают фиалку. А чуть позже начинается настоящее буйство красок: вспыхивают кострами пеоны и тюльпаны, местами будто разливаются синие озерца – цветет низкорослый ирис.

Рядом с этим лугом все время тянется лесная опушка, послушно повторяя изгибы хребта. Ландшафтные контрасты - одно из очарований этой тропы. Нырнет она в лес - и словно не было ни жары, ни слепящего солнца, только редкие его блики лежат на земле: благодаря какому-то оптическому эффекту они кажутся зловеще красными. С южной стороны предстает совеем другая картина: безлесные предгорья, покрытые пустынным загаром. Среди них обращает на себя внимание гора Верблюд с тремя острыми пиками (название местное). В расщелинах ее бурых, "верблюжьего" цвета скал залегли густые фиолетовые тени.

Более 50 лет назад ученый А. А. Крубер так описывал этот ландшафт: "Здесь можно убедиться в колоссальном эффекте эрозионной работы бурных потоков в глинистых сланцах... Это лабиринт промоин, то согласных общей покатости, то изрезывающих местность в разных направлениях и оставляющих между собой столь узкие перемычки, что по ним иногда с трудом можно перейти пешеходу".

Так способна истерзать землю вода, стекающая с крутых, безлесных склонов. Раньше здесь были леса, остатки их еще видели путешественники конца XVIII века.

В нашей стране проводится огромная работа по охране природы и восстановлению ее ресурсов. Будут возвращены к жизни и эти земли. За Верблюдом, восточнее села Зеленогорье, виднеются лесопосадки, обещающие здешним местам благотворные перемены.

Подходите к вершине, несколько напоминающей Сахарную головку, огибаете ее с севера, по лесу. Минут через 20 покажется подлинная Сахарная головка. Высота горы - 1009 м, но над уровнем хребта она возвышается незначительно и представляется отсюда небольшим холмом или скорее курганом. До Великой Отечественной войны на картах и в литературе эта гора, за редкими исключениями, именовалась Сори (по мнению А. И. Маркевича, от греческого "сорос" - гора, куча, громада) (17). Русское же население, например в Сартане, еще до революции именовало вершину Сахарной головкой (сахар-рафинад выпускался раньше в виде конусообразных отливок, "голов"). Было у нее и третье название, тюркское, - Аю-Кая (Медведь-скала). Странно: медведя она ничуть не напоминает, откуда ни смотреть. Не есть ли это искаженное Айя-Кая, т. е, "святая скала"? На ее склонах находится урочище Панагия, что по-гречески означает "пресвятая" (по мнению некоторых ученых, так назывались места, где прежде возводили часовни или храмы, посвященные деве Марии). Для партизан эта высота была Сахарной головкой, и данное название постепенно вытеснило другие.

Вид на гору Сахарная Головка.

Поднявшись на вершину, увидите тур, в который вмурована доска с надписью: "Сахарная головка. Здесь в 1941-1942 гг. находился наблюдательный и оборонительный пункт Ичкинского отряда". Рядом в ящике хранится тетрадь, оставленная красными следопытами заветненской школы Советского (бывш. Ичкинского) района. На первых страницах ребята рассказывают о героической борьбе Ичкинского отряда, далее следуют записи, оставленные участниками походов по местам боевой славы, туристами плановых маршрутов: "Склоняем головы перед памятью павших партизан и благодарим их за это чистое небо над головой. 8-XI 1974 г. Туристский клуб "Эльфа", Запорожье". "Мы, ленинградцы, преклоняемся перед подвигами крымских партизан, павших в борьбе за освобождение советского Крыма. 25-V 1975".

Сахарная головка не отпускает долго - стоите, раздумываете, смотрите. Это действительно идеальный наблюдательный пункт - обзор на все 360°. С макушки лысого конуса, который является самой высокой из гор к востоку от приветненского шоссе, великолепно просматриваются верховья Кучук-Карасу и Танасу, окрестности Приветного и Зелёногорья. К востоку темнеет глубокая впадина Берлюкского ущелья, о котором участники партизанской борьбы с гордостью говорят: "Оно так и оставалось нашей, советской, неоккупированной территорией". Под северо-западным склоном Сахарной головки виднеется светлое пятно поляны Верхний Кокасан; за ней петляет среди леса приветненское шоссе, еще дальше возвышается гора Кара-Тепе, по ту сторону которой находится Красноселовка.

Господствуя над окружающей местностью, Сахарная головка имела и важное стратегическое значение. На протяжении всего периода партизанской борьбы в Крыму в районе этой высоты шли бои, особенно ожесточенные в марте и августе 1942-го и в январе 1944 года.

Спустившись на тропу, продолжайте идти на запад по склону горы, обращенному к морю. Он сложен скальными пластами, которые обрываются к югу 15-20-метровыми стенами. Верхняя грань каждого пласта "накрыта" плавно изогнутой зеленой лужайкой; ниже, под обрывом, полоса леса. Это повторяется несколько раз: лужайка, скала, кроны деревьев, как зеленая пена, - создается впечатление, что склон "стекает" каскадами. Прямо по курсу, ближе всего к вам, находится невысокий водораздельный хребет между бассейнами Кучук-Карасу и Танасу.

Вскоре начнется крутой спуск. Через 30-40 минут выйдете на поперечную дорогу и свернете вправо к источнику Павел-Чокрак. В переводе это значит "источник Павла": в Крыму нередко называли родники по имени людей, которые оборудовали их. После палящего солнца и долгой "безводной" дороги по хребту покажется, что ничего не может быть на свете вкуснее этой чистой, холодной воды (t 10,2°). Наберите ее в ладони, плесните на разгоряченное лицо, опустите в ручей натруженные ноги - и усталости как не бывало. Вспомните при этом добрым словом неизвестного вам Павла…

Исток Кучук-Карасу находится примерно в километре к югу, в живописной местности, которую жители называют "Арпатский джеляв". Это слегка всхолмленные горные луга между "каскадами" Сахарной головки и горой Верблюд; от Павел-Чокрака туда полчаса ходьбы. Когда пересыхает ручей, текущий с "Арпатского джелява", исток Кучук-Карасу перемещается к Павел-Чокраку, в котором вода никогда не иссякает.

От источника идите к северу. Вскоре увидите ответвление дороги вправо, к охотничьему домику, около которого оборудовано место для привала. Отойдя от Павел-Чокрака с полкилометра, перед тем, как дорога углубится в лес, сверните вправо по тропинке на обширную поляну Верхний Кокасан. Невдалеке увидите памятник - трехгранный металлический обелиск; на плите - имена партизан, погибших в окрестных лесах в годы гражданской и Великой Отечественной войн. С поляны видны Сахарная головка и Скирда; на их склонах в глубине леса сохранились остатки партизанских землянок.

У истоков реки Кучук-Карасу.

Вдали - гора Верблюд.

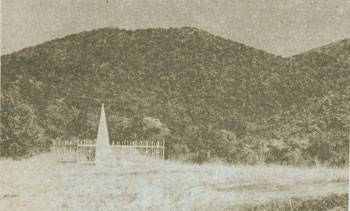

Верхний Кокасан. Памятник партизанам, погибшим в окрестных лесах в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Возвратившись на дорогу, входите в лес. Здесь увидите маленький родничок, из него течет струйка в речку Кок, приток Танасу: вы находитесь на водоразделе. Продолжайте идти на запад, влево. Спустя 10 минут важно не пропустить ответвления вправо, вниз (здесь на дереве маркировка туристского маршрута). По старой лесной дороге, которая станет затем тропой спускайтесь в течение 40-45 минут; по пути несколько раз будете переходить через речку Кок. После того как тропа уйдет от речки, и вы пересечете впадающий в нее ручей, встретятся развилка и площадка для отдыха. Здесь повернете влево; тропа снова станет дорогой, которая пойдет в южном направлении параллельно приветненскому шоссе - оно справа, совсем близко. Метров через 200 увидите тропу, которая выведет вас к Нижнему Кокасану. В Приветное идти влево, на юг; в Красноселовку и Белогорск - вправо, мимо памятника. Метрах в ста от памятника находится туристская стоянка Нижний Кокасан.

Во время этого похода где-то между Берлюком и Сахарной головкой вы должны были встретиться с туристской группой, идущей в обратном направлении, с запада на восток.

Во главе их цепочки идет инструктор. Его ведомым не надо ни следить за маршрутной схемой и ориентирами, ни сверяться с компасом. Слушай пояснения, задавай вопросы, любуйся пейзажами - насколько проще и приятнее, не правда ли? А может быть, не стоит им завидовать? Может быть, в этом и заключается прелесть самостоятельных походов: в поисках и узнавании примет, в спорах до хрипоты, та дорога или не та, в холодке тревоги (а вдруг заблудишься, и ночь застанет в лесу), в торжествующем ликовании, когда в конце концов окажешься там, куда и должен был прийти. И даже в том, что заплутаешь порой, попадешь в места, не упоминаемые в путеводителе, однако сможешь выбраться по дороге, "открытой" тобой самим.

Чем дальше, тем неотрывнее будете прирастать сердцем к горам, и все большую радость они будут дарить вам. Им же от вас нужно немного: чтобы вы, как говорят на Востоке, "не оставили после себя черного следа". Очарование большинства мест, о которых рассказано в этой книжке,- в девственной нетронутости их природы. Пройдите же по ним так, чтобы после вас не осталось других следов, кроме отпечатков кедов на влажной земле, чтобы не запестрели уродливые надписи на скалах, не появились черные ожоги на лужайках, не засыхали сломанные ветки орешника.

Приходилось ли вам слышать выражение "человеческая эрозия среды"? Палки, вырезанные для палатки; след кострища на зеленой поляне; сломанная даже нечаянно ветка или молодое деревце; вытоптанная трава в том месте, где играли в мяч; спугнутая с гнезда птица - помножьте это на сто, на тысячу, и тогда сможете представить весь тот урон природе, который способны нанести за один сезон даже, казалось бы, "благонамеренные" туристы.

Всегда помните об этой печальной арифметике и будьте чутки и внимательны в общении с природой - так же, как с самым дорогим для вас человеком

--------------------------------------------------------

16 Для краткости включаем в это понятие и луговые степи.

17 А.И. Маркевич . Географическая номенклатура Крыма как исторический материал. Известия Таврического об-ва истории, археологии и этнографии (бывш. ИТУАК), т.2 (59), 1928, с. 23.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

Приглашение к путешествию

В БАССЕЙНЕ ТАНАСУ

От устья до Красноселовки

Красносёловка

Видовая площадка Хузгонской поляны

Гора Кара-Тепе

Алексеевка

Дары леса

Приветненское шоссе

Ущелье Тырхалу

Каллистон

В ВЕРХОВЬЯХ КУЧУК-КАРАСУ

Долина садов

Гора Кокташ

Партизанский Берлюк

От Кучук-Карасу до Танасу

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ирина Николаевна Лезина

ПО ГОРНЫМ ЛЕСАМ ВОСТОЧНОГО КРЫМА

Путеводитель

Редактор А.С. Щеглова

Художник В.В. Купчинский

Фото К.А. Кретова

Художественный редактор П.Е. Мальцев

Технический редактор Н.Д. Крупская

Корректор С.А. Павловская

-----------------------------------------------

Сдано в набор 25.III. 1976

Тираж 50 000 экз. Заказ № 42. Цена 28 коп.

Издательство "Таврия", Симферополь, Горького, 5

Типография издательства "Таврида" Крымского обкома

Компартии Украины, Симферополь, проспект Кирова, 32/1

Другие книги на ссылка скрыта