По горным лесам восточного крыма в верховьях рек Танасу

| Вид материала | Документы |

СодержаниеВ верховьях кучук-карасу Гора кокташ Партизанский берлюк |

- Древние антропогенные структуры восточного крыма (геоинформационный и историко-картографический, 326.55kb.

- Уроки в 6 классе по теме: «выживание в условиях автономного существования человека, 64.16kb.

- С. Л. Смекалов (Балтийский гос тех университет «Военмех»), 234.89kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 88.39kb.

- Конкурс хореографических коллективов «Потоки танца», 36.1kb.

- Бобовникова И. А. Памятные музыкально-исторические места крыма, 83.59kb.

- Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих угольные, 1501.75kb.

- Лезина Издательство "Таврия", 777.68kb.

- Положение Омерах, основаниях и порядке награждения Дипломом и Знаком Ассоциации заповедников, 14.16kb.

- Южный Берег Крыма памятка, 144.52kb.

КАЛЛИСТОН

До горного прохода Каллистон от Красносёловки три часа ходьбы. Оттуда можно подняться на вершины Шуври и Хриколя (1030 и 1011 м), после чего вернуться в село или спуститься к морю. Питьевая вода встретится по пути.

Вначале опять идите по приветненскому шоссе до первой развилки вправо. Как и в предыдущем маршруте, спускайтесь здесь в ущелье и поднимайтесь по течению Танасу. Дорога перейдет через речку и через пять минут разделится на две, которые, обогнув с разных сторон группу кустов, сойдутся снова. Теперь внимательно смотрите влево, чтобы не пропустить ответвление вверх, на восток. Сворачивайте туда и минут 40-50 поднимайтесь в восточном и юго-восточном направлении. Там встретится отходящая влево, к Нижнему Кокасану, дорога, но вы идите вправо. Через пять минут будет поворот на юго-запад (вы переходите со склонов Хургуча на Шуври). Еще через пять, минут слева увидите родник, вода из которого пропущена по трубе под дорогой; здесь нужно наполнить флягу. Поднимаетесь еще 20-25 минут до "пятачка" - так лесники называют небольшую, поросшую мелколесьем площадку, откуда отходит несколько дорог и троп, начало которых не сразу отыщешь в зарослях. Левая, южная дорога ведет к проходу Алакат; ваше направление - юго-западное. Засеките его на шкале компаса, пройдите между двумя старыми кизиловыми кустами (ветки их, сплетаясь, образуют подобие арки), и через несколько метров обозначится тропа, которая, огибая Шуври, сворачивает к югу. Если собьётесь с нее на другую и через пять минут придете к источнику, поднимитесь от него немного и вновь попадете на вашу тропу, которая продолжает идти к югу поперек склона, не поднимаясь и не спускаясь. В десяти минутах ходьбы от "пятачка" встретится справа пролысинка - видовая площадка, - особенно привлекательная после долгой "слепой" дороги в лесу. Откроется котловина в верховьях Танасу, которой вы любовались с Хузгунских обрывов (их можно увидеть вместе со скалой Хрюшка на северо-западе). На западе видна полукорона скалистых вершин Караби; левее в просвете ущелья проглядывают места, где вы были во время предыдущего похода: Кутур-Кая и вдали гребень Хаплузеи, ощетинившийся пиками выветривания. Еще южнее - Каллистон, теперь уже совсем близкий. Навстречу друг другу к острому углу седловины стремительно сбегают склоны Шуври и Хриколя.

Продолжайте спуск по тропе. Через несколько десятков шагов слева увидите отверстие в земле, уходящее, по-видимому, глубоко. Восточнее нагорья Караби горы сложены в основном некарстующимися известняками, однако карстовый колодец, хорошо известный лесникам, есть на Хургуче, а эта щель, возможно, является началом подземной полости.

Вокруг такой же дремучий сказочный лес, по которому вы шли к Тырхалу. Среди старых буков разбросаны "куски Шуври" - глыбы, отколовшиеся когда-то от её вершины и скатившиеся по склону. Из-под обрывов этой неистовой горы веером расходится несколько балок, загроможденных осыпями, которые начинают "стекать" при малейшем неосторожном шаге; с этой стороны подъем на вершину опасен.

От пролысинки надо идти 10 минут до дна ущелья, разделяющего Шуври и Хриколь. Тропа опишет крутую петлю; на самом ее перегибе сверните вверх по ущелью. Метров сто идите его склоном параллельно руслу ручья (оно должно быть правее и не дальше 10-15 м), пока путь не преградят скалы. Большой обломок лежит в самом русле; сразу за этим камнем повернете вправо, перейдете через ручей и окажетесь на склоне Хриколя. Крутой, но короткий подъем по скале; спустя несколько минут выйдете на карниз, по которому в древности проходила вьючная тропа, По-видимому, он вырублен в скале искусственным путем.

Напротив отвесными стенами обрывается в ущелье Шуври. На скалах непостижимым образом прилепились деревья в этих местах сосны красноствольной крючковатой. Одно из них, растущее на макушке утеса, похоже на орла с крыльями. Если бы эти места чаще посещались туристами, наверное, многие из причудливых зубцов над обрывами получили бы свое имя. А возможно, были у них имена, да теперь забыты, как забыто название Каллистон, сохранившееся лишь на страницах немногих книг. Следуя дальше на юг, к высшей точке прохода, держитесь правого, юго-западного ответвления русла, которое вскоре выведет на горный луг. Плавным изгибом он поднимается на Шуври к грозным бастионам её скал. А ниже ширь моря, мягкие очертания холмов цвета терракоты - таким предстаёт здесь Прекраснейший. После трудного подъема хорошо полежать в высокой траве: склоняются над головой алые смолистые гвоздички и стебельки с ягодами земляники; плывут в синеве белоснежные облака, задевая порой вершину Шуври.

Глядя на нее, прикиньте, с кокой стороны склон более доступен. Перед подъемом определите и запомните азимут вершины: бывает, что налетит внезапно туча, окажетесь в сплошном тумане и не будете знать, куда спускаться. Выше, травянистого склона начнутся скальные глыбы, разделенные расщелинами; подъем по ним несложен. Недалеко от вершины встретится исполинское обгоревшее дерево, поваленное, очевидно, грозой. На самой макушке водружена мачта.

Горный проход Каллистон.

Вид с горы - великолепный. На северо-востоке, отделенный от вас проходом Алакат, лежит длинный Хургуч; за ним находится приветненское шоссе, а еще дальше на восток - Сахарная головка и цепь вершин Главной гряды. В ясную погоду, когда особенно прозрачен воздух, что обычно бывает при западном и северном ветре, отчетливо видны судакские горы и даже Кара-Даг над Планерским. Спускаясь с вершины, сверяйте направление по компасу, чтобы не прийти к обрыву.

Если захотите подняться на Хриколь, откуда видны ущелье Тырхалу и нагорье Караби, надо вернуться немного к северу и идти к вершине напрямик по лесу.

Тропа, которая проходит через Каллистон, продолжается дальше на юг и правым склоном ущелья приводит на поляну Алекса, виднеющуюся ниже ("алексо" по-гречески означает "оборонять, защищать". Возможно, здесь был сторожевой пост для охраны прохода). Путь к морю через Алексу долог, и на поляну спускаться не стоит. Пройдите лучше с полкилометра не восток, к седловине между Шуври и ее лысым отрогом, а оттуда спуститесь ущельем к источнику с тремя трубами на левом склоне; там запаситесь водой. Вскоре тропа выведет на поперечную дорогу, которая спускается от Алаката. В Приветное, вниз, к югу, два с лишним часа ходьбы.

Если будете возвращаться в Красноселовку, может случиться, что за видовой площадкой потеряете тропу к "пятачку" - спускайтесь тогда вдоль любого русла к Танасу, скал и обрывов здесь нет.

Под вечер приветненское шоссе приведет вас в Красноселовку. Солнце уже опустилось за Кабаргу. Горы наливаются густой синевой, мгла заполняет ущелья, и только над Каллистоном светятся розовые глыбы облаков. И вы вдруг поймете, что не сможете навсегда расстаться с этими местами, с открывшейся здесь красотой. Вас будет тянуть к ним снова и снова.

_______________________________________________________________________________________________________

В ВЕРХОВЬЯХ КУЧУК-КАРАСУ

ДОЛИНА САДОВ

Как уже упоминалось, речка Кучук-Карасу - восточная соседка Танасу. В районе Верхнего Кокасана, где находится их водораздел, можно наблюдать, как из одного источника струйка бежит на запад, к Танасу, из другого - на северо-восток, в Кучук-Карасу.

Исходный пункт маршрутов - село Поворотное, туда идут рейсовые автобусы из Белогорска около 9 утра и в 16 часов. Если добираться своим транспортом, надо свернуть с феодосийского шоссе западнее Богатого, между километровыми столбами 54 и 55 (расстояние от Симферополя). Здесь рядом с указателем "Черемисовка" ответвляется дорога на юг. До Поворотного, все время в южном направлении, 9 км.

После небольшого подъема за желтыми глинистыми буграми откроется край синих гор. Ближе других - Кокташ, похожий отсюда на улетающую птицу: скала на вершине - ее голова, два отрога - крылья. Правее видна громада Караул-Тепе.

Кучук-Карасу подойдет к дороге у села Красная Слобода (5 км от шоссе). Длина речки - 80 км, площадь водосбора - 225 кв. км, средний расход воды в районе Красной Слободы - 3.2 куб. м в секунду, т. е. в два раза меньше, чем у Танасу. Она владеет в Биюк-Карасу севернее Белогорска, в Нижнегорском районе, однако достигает устья только в период паводков. Наибольший расход воды, в 170 раз превосходящий средний, наблюдался в марте 1940 года, во время весеннего паводка.

Выше Поворотного речка прорезала в склонах Главной гряды узкое, глубокое ущелье. Там, где встречаются твердые породы, образовался небольшой каньон с красивыми каскадами и круглыми "котлами", наполненными водой, дымчато-зеленой, мерцающей изнутри, словно полудрагоценной камень. Во время паводков бурные потоки вращают в углублениях скал принесенные камни и со временем выбивают такие резервуары. Диаметр некоторых из них достигает трех метров. Для тренированных туристов, идущих налегке подъем по дну этого каньона несложен.

Красная Слобода уютно расположилось среди кудрявых дубрав и светлых лужаек; чистенькие домики, утопающие в садах, высокие старые тополя. Село это - перспективное; планом генеральной застройки предусмотрено расширение жилого фонда, строительство нового магазина и клуба, детского комбината, бани; водопровода. Сейчас здесь около 200 жителей, большей частью колхозников, среди них много молодежи. И Красная Слобода, и Поворотное находятся на землях колхоза "Горный", правление которого в Богатом. Это крупное многоотраслевое хозяйство, угодья его в долине Кучук-Карасу.

Долина обитаема с давних времен. В нескольких километрах севернее Красной Слободы, близ села Богатого, найдены остатки поселений эпохи неолита и эпохи меди. Исследован в этом районе и курган эпохи бронзы, давший богатые находки.

В средние века в числе 18 деревень Солдайского генуэзского консульства упоминается Безалега (Беш-Эв-Эли, или Бешуй, т. е. "пять дворов"), находившаяся в километре от Поворотного, бывшей Айлянмы. По ту сторону Главной гряды лежала Тасили (Шелен, теперь Громовка), резиденция феодалов братьев Гуаско. Сообщение между этими селениями могло поддерживаться по наиболее короткому пути через Шеленский горный проход, расположенный восточное Караул-Тепе (в переводе с тюркского "сторожевой холм"). С лысой макушки горы широкий обзор, и не исключено, что там действительно был сторожевой пункт.

Третьей деревней в верховьях долины был Чермалык (14); в 1778 году из него переселили в Приазовье 358 греков и грузин, после которых осталась старая церковь, превратившаяся в руины уже в начале XIX века. В конце XVIII века дачу Чермалык Потемкин подарил надворному советнику Юговичу. Богатейшие леса в бассейне Кучук-Карасу и благоприятные условия для садоводства сулили помещикам высокие прибыли.

В долине Кучук-Карасу.

Третьей деревней в верховьях долины был Чермалык (14); в 1778 году из него переселили в Приазовье 358 греков и грузин, после которых осталась старая церковь, превратившаяся в руины уже в начале XIX века. В конце XVIII века дачу Чермалык Потемкин подарил надворному советнику Юговичу. Богатейшие леса в бассейне Кучук-Карасу и благоприятные условия для садоводства сулили помещикам высокие прибыли.

Выше Красной Слободы долина сильно сужается, затем расширяется вновь. Здесь в речку впадает несколько ручьев; русла их разделены холмами, которые возвышаются среди садов и полей как лесистые острова. На заднем плане широким амфитеатром встают горы; в отличие от долины Танасу очертания зеленых хребтов спокойны и мягки, на склонах не видно скал, только Кокташ представляет исключение.

Вся долина в молодых садах, реконструированных в последние годы, хорошо ухоженных. У деревьев умело сформированные кроны, стволы выбелены известью. Даже не верится, что после войны здесь царило запустение: деревья были старые, малопродуктивные, с низкосортными плодами, сады позарастали кустарником. В 1953 году во главе бригады поставили коммуниста А. П. Фалина, который умело организовал работу по реконструкции садов. Проводили ее постепенно: старые деревья выкорчевывали по мере того, как молодые яблони, посаженные между ними, начинали плодоносить. Освоили новые земли, спрямив русло речки; создали поливную систему. (Бригадир не может сдержать улыбку, вспоминая, как это было. Пока рыли отводной канал, рабочие-садоводы только крутили головами: напрасный труд, не пойдет в эти сады вода - вон насколько они выше речки. Но расчет был точным. Работают эти маловеры, а вода по канаве подошла им под самые пятки, то-то было смеха и радости!)

Однако в Кучук-Карасу воды для полива хватает обычно до мая-июня, поэтому пришлось в подмогу речке строить Хмелевское водохранилище (на месте деревушки Хмели, бывшего Чермалыка). Теперь вопрос с поливом решен. Идя по долине, увидите, как в сады поступает по трубам вода и щедро поит землю. Почвы здесь не очень плодородные, но, получая вдосталь влаги, благодаря хорошей агротехнике деревья нормально развиваются и плодоносят. Бригада производит до 600 тонн плодов в год, выращивая главным образом семечковые, в том числе яблоки сортов Ренет Симиренко, Банан зимний, Сарысинап. Яблоки этих садов отличного качества и пользуются заслуженной известностью.

Есть здесь и пальметтные сады (у яблони-пальметты крона сформирована в одной плоскости и растянута на шпалере), однако А. П. Фалин считает весьма перспективными и сады на сильнорослых подвоях, с объемными кронами. По его мнению, надо пробовать, экспериментировать, а практика покажет, что выгоднее. Садоводство - постоянный поиск.

Если собираетесь ночевать в Поворотном, место для привала укажут на лесном кордоне (от автопавильона надо пройти 500-600 м вверх по течению Кучук-Карасу).

-----------------------------

14 Чермалык, как и Бешуй, теперь не существует.

ГОРА КОКТАШ

Подъем на Кокташ (его здесь называют просто "Скала") от Хмелевского водохранилища занимает примерно час. За такое же время можно спуститься с вершины в село Синекаменку; оттуда всего два километра до феодосийского шоссе, и вы в любое время уедете на попутной машине.

От автопавильона в Поворотном до водохранилища около полутора километров (если воды в речке немного, туда можно проехать и на машине). Надо пройти назад по дороге, в сторону Красной Слободы, 200-250 м до ответвления вправо, на восток. Пересекаете речку, затем поливную канаву и на развилке за ней придерживаетесь левого направления. Вдоль дороги тянутся зеленые лужайки, на одной красуется мощный раскидистый дуб, напоминая пейзаж Шишкина "Среди долины ровныя". Встретив поперечную дорогу, идите по ней вправо, к юго-востоку; через несколько минут покажется плотина водохранилища.

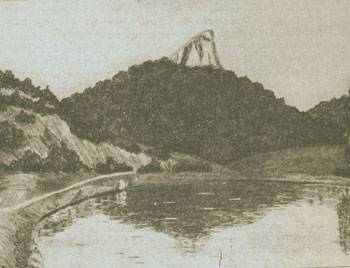

Темно-зеленым куполом опрокинулся в зеркало этого искусственного озера Кокташ; поближе дрожат в голубой воде несколько светлых бликов - отражение скалы на его вершине. Хмелевское водохранилище пользуется большой популярностью, сюда приезжают в выходные дни отдохнуть от жары, подышать свежим лесным воздухом, искупаться (вода очень чистая), половить карпов. Ловля рыбы разрешена за небольшую плату и без применения сетей; есть здесь и раки. На восточном берегу возвышается лесистый холм с уютными зелеными полянками: хочешь - загорай на травке, хочешь - отдыхай в тени. Под холмом проходит дорога на Кокташ.

Пожалуй, нет в Крыму похожей на него горы. Из шапки темного леса, вырисовываясь на фоне синего неба, подобно белому айсбергу, торчит остроконечная скала. Грани утеса так отвесны, что захватывает дух, даже когда смотришь снизу. Название горы означает "синий камень", наверное, потому синий, что настоящая белоснежность всегда подразумевает легкую голубизну (для того ведь и синька существует). Высота скалы - 80 м; площадь, занимаемая ею, составляет 1,8 гектара. Это известняковый риф (биогерм); подстилает его глинисто-карбонатная толща. Высота Кокташа над уровнем моря свыше 700 м.

Хмелевское водохранилище и гора Кокташ.

С этюда И.Н. Лезиной.

При всей своей живописности гора эта коварна: среди ее отрогов, сплошь поросших лесом, и оврагов, которые изрезали склоны в разных направлениях, немудрено заблудиться, тем более, что вершинная скала на протяжении подъема не видна. Не пытайтесь поэтому подниматься наугад, следите за описанием маршрута. Сначала в течение трех-четырех минут идите восточным берегом водохранилища (оно остается правее) до первой развилки влево, в направлении скалы. Переваливаете через небольшой бугор, входите в лес; дорога постепенно отменяется к северу. Спустя 15 минут ходьбы от озера справа увидите столб - "квартал 30", от него продолжаете идти на север еще четыре пять минут. Пересечете речку, приток Кучук-Карасу, за ней дорога раздваивается, и надо идти влево (правое, юго-восточное направление - через Шеленскую седловину в Громовку); Перейдя тут же еще один ручей, наберите в нем воды. Через две-три минуты дорога выведет на поляну с молодыми посадками сосен; ее местное название - "Курбетка" (курбетками называли в Крыму цыган, торговавших лошадьми; действительно, по статистическим данным, еще в 1805 году в Чермалыке значилось цыганское население). Дойдете до опушки и снова окажетесь на распутье. Повернете вправо, огибая поляну поверху, затем дорога будет сохранять в основном юго-восточное направление.

Через 20 минут после "Курбетки" выйдете на небольшую площадку в лесу, где проводилась санитарная рубка. Не обращая внимания на наезженную дорогу, уходящую к югу, поднимитесь в восточном направлении по более слабым колеям (две каменные глыбы остаются слева). Когда колеи потеряются, продолжайте подниматься в том же направлении, придерживаясь небольшой ложбинки, которая через пять минут приведет на поперечную дорогу (не выйти на нее нельзя, даже если отклонитесь слегка от курса). Разыщите на обочине столб с номерами лесных кварталов (31-35), от него начинается еще одна дорога, которая, петляя, взбирается вверх. Повороты заросли травой, и лучше, срезая их, минуты три подниматься напрямик, пока не выйдете на прямой и четкий отрезок. Отметьте это место, если собираетесь возвращаться прежним путем. Дальше дорога поведет в северном и северо-восточном направлении (скала сейчас правее, вы ее обходите). Когда выйдете на петлю другой, более широкой и наезженной дороги сверните вправо, и сразу же лес сменится обширной поляной, примыкающей к вершине. Подъем на скалу очень легок: северная ее грань полога (поэтому со стороны шоссе Кокташ ничем не приметен, и знают о нем немногие). На вершине горы - маленькая площадка, с которой открывается великолепная панорама.

На западе голубеют два зубца у Каллистона, видна скалистая вершина Кара-Тепе над Красноселовкой, ближе - долина Кучук-Карасу с голубым озером. Это всегда захватывает рассматривать сверху, словно на рельефной карте, знакомые места, узнавать покоренные вами вершины, мысленно прокладывать по зеленому раздолью трассы дорог, и уже пройденных и тех, которые впереди. В восточном направлении видны большое село Земляничное и знаменитая Партизанская гора (Сугут-Оба). На севере, за феодосийским шоссе, тянется длинный хребет Кубалач с белыми, мергелевыми обрывами (он относится к Внутренней гряде). Под северным склоном Кокташа приютилась Синекаменка, обязанная своим названием этой горе; новые домики похожи, на выложенные в ряд кубики рафинада.

Можно спуститься к подножию утеса по тропинке вдоль восточного обрыва; выше видна небольшая пещерка с родником. На поляне севернее вершины иногда ночуют туристы, чтобы встретить на скале восход солнца. Надо, однако, иметь в виду, что разжигать здесь костры строго воспрещается.

Спускаясь, в Синекаменку, пройдите метров сто от скалы на север, после чего поверните вправо по азимуту 60°, к тому месту, где поляна "языком" вдается в лес (держа курс на Земляничное). На опушке разыщете тропу, которая через 5-6 минут спустится на поперечную дорогу; по ней надо идти влево на запад, затем свернуть на первую дорогу вниз, к северу и в дальнейшем придерживаться правых, близких к северному направлений.

На склонах, по которым вы спускаетесь, много диких яблонь и груш. Когда они цветут, это незабываемое зрелище: среди прозрачно-серого, с легкой прозеленью леса попадаются снежно-белые "облака" грушевых крон и розовые - яблонь. Воздух насыщен ароматом, лес звенит от птичьих, голосов. Приезжайте сюда ранней весной! Побродите лесными дорогами, подниметесь на скалу, и этот апрель навсегда останется у вас в памяти.

Спустившись в Синекаменку: идите мимо большого водохранилища к центру села. Около 14 часов отсюда уходит автобус в Белогорск; если не успеете - невдалеке феодосийское шоссе.

ПАРТИЗАНСКИЙ БЕРЛЮК

Гора Берлюк и Берлюкское ущелье - славный партизанский край. В годы Великой Отечественной войны народные мстители вели здесь ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. В ущелье, где базировался Джанкойский отряд, сохранились остатки землянок. У вершин гор Караул-Тепе и Берлюк установлены памятники партизанам. Дорога в оба конца, осмотр ущелья и памятников займет около 7 часов; рассчитайте время так, чтобы успеть в Поворотное к 17 часам, на последний автобус (на попутные здесь надеяться нельзя). Если выйти в 6-7 утра, можно от памятников спуститься на юг, в село Морское, и уехать по шоссе Алушта - Судак. Высота горы Берлюк над уровнем моря примерно 850 м; питьевая вода встретится в ущелье.

Жители Поворотного так объясняют название села: "Поворачивай назад, дальше дороги нет". Оно лежит вдали от оживленных дорог, в тупике, окруженное горами. Мягкость их очертаний обманчива - там, в глубине, кручи Главной гряды, поросшие дремучим лесом, изрезанные множеством балок. Благодаря этим особенностям местности верховья Кучук-Карасу с осени 1941 года стали местом сосредоточения партизан.

Дорога в ущелье идет от автопавильона дальше к юго-западу (на первой развилке влево не сворачивать!). По пути дважды пересечете речку, затем выйдете на вторую развилку, где стоит охранный столб, вправо - к лесному кордону и дальше в каньон, влево, снова пересекая речку, - к Берлюку. Уходя в лес, партизаны завалили эту дорогу деревьями, создавая заслон для карателей.

Поднимаетесь почти все время в юго-восточном направлении; ошибиться можно только на двух развилках: первая будет через полчаса, около столба "Обход № 7" (идти влево), вторая - спустя 10 минут (здесь - вправо). Еще 30-35 минут подъема, и выйдете к небольшой поляне, от которой расходится несколько дорог; на ней скамейка и навес-грибок. Здесь была первая застава Джанкойского отряда.

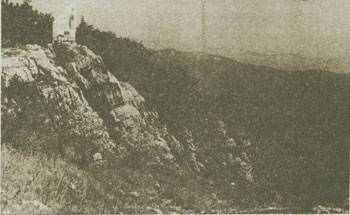

Памятник на горе Караул-Тепе, где была партизанская застава.

Если стать спиной к поляне, а лицом к грибку, дорога к землянкам в ущелье будет справа (юго-западное направление), левая ведет к памятникам. Спускаясь в ущелье, на многочисленных развилках каждый раз выбирайте левое направление (будьте внимательны, иначе зайдете в такие дебри, из которых нелегко выбраться). Через 10 минут от поляны - первый ориентир; старый домик лесорубов близ дороги. У домика родник, из которого вытекает ручей; спускайтесь по его течению правым берегом в течение 5 минут до поперечной дороги (обязательно отметьте место, где вышли на нее, чтобы на обратном пути не пройти мимо). По этой дороге, которая связывала боевые группы Джанкойского отряда, идите влево, на юг. Спустя некоторое время встретятся остатки бревенчатых мостов, перекинутых через боковые ущелья. Склоны настолько круты, что, поднимаясь по ним, приходится нагибаться: так и кажется, будто запрокидываешься назад. Когда эти кручи были покрыты снегом и льдом, Берлюк превращался в крепость.

В ущелье стоит старый сумрачный лес. Партизаны при обстреле перебегали от одного дерева к другому и, укрываясь за стволами, вели ответный огонь. Наверное, многие из этих мощных буков и дубов спасли чью-то жизнь и до сих пор хранят в себе пули и осколки.

Джанкойский отряд обосновался здесь осенью 1941 года. С первых месяцев борьбы партизаны проводили смелые боевые операции. Отряд держал под контролем шоссе Симферополь-Феодосия, имевшее важное стратегическое значение. В конце декабря на одном из его участков боевые группы Джанкойского и Красноармейского отрядов под командованием Г. Красовского и В. Шашлыкова напали на автомашины с гестаповцами. Свыше 60 гитлеровцев было убито. Вскоре, по словам И. Г. Генова, "партизаны согнали противника с этой важнейшей коммуникации и заставили… совершить переброску своих войск по проселочной, мало проезжей дороге. Это равносильно выигрышу большого сражения" (15).

Озверевшие фашисты устраивали, кровавые расправы над мирным населением. Не раз они бомбили и поджигали Айлянму (Поворотное) и Чермалык. В декабре 1941 года в эти села нагрянули каратели и схватили 18 женщин, детей; стариков. Их загнали в Кучук-Карасу, продержали час в ледяной воде, затем с обрывистого берега ударили пулеметы. Близ места расстрела, недалеко от автопавильона в Поворотном, установлен в память о погибших белый обелиск.

Среди жертв гитлеровских извергов чудом осталась в живых Д. И. Посторонко. Десятимесячная девочка была убита у нее на руках, а сама она с перебитыми ногами упала в воду. Палачи посчитали ее мертвой.

Семья Посторонко - одна из множества семей советских патриотов, которые не покорились фашистам и заплатили за это горем, муками, всей жизнью. Глава семьи, Яков Емельянович, лесной объездчик, а с начала войны - председатель сельсовета, в ноябре 1941 года ушел в лес и стал проводником Джанкойского отряда. Водил партизан в боевые операции, ходил на связь с другими отрадами. Прекрасно зная местность, вывел однажды из окружения отряд полковника Городовикова. Гитлеровцы во не раз допрашивали его жену, требуя указать местоположение партизан, грозили расстрелом, ставили при ней к стенке одного из сыновей, но не добились ничего.

Дарья Ивановна еще во время гражданской войны дралась с белыми бок о бок с мужем. Жила она тогда в Сибири. Однажды в их селе привели на допрос невысокого ладного красноармейца, который приглянулся девушке, - это был Я. Е. Посторонко. Вскоре он сумел бежать, завладев винтовкой конвоира. Вместе с ним ушла Даша.

В Отечественную войну они рисковали не только своими жизнями, у них было семеро детей. Старший, Ваня, тоже сражался в Джанкойском отряде. О нем, партизанском проводнике и пулеметчике, не раз упоминает в своей книге И. Г. Генов.

Узнав о кровавой расправе в Айлянме, партизаны догнали карателей и разбили их наголову. Д. И. Посторонко перенесли в лес; она лежала в землянке в очень тяжелом состоянии. Дети тоже были в отряде. Двенадцатилетняя Таня помогала ухаживать за ранеными, с риском для жизни бегала в Чермалык за молоком для них, стирала окровавленные бинты в обжигающе холодной воде ручьев, через которые вы сейчас переходите. В марте 1942 года во время прочеса Берлюкского ущелья, когда карателям, удалось прорваться к землянкам, Дарья Ивановна была зверски убита ими.

В 1943 году в одном из боев погиб и Ваня Посторонко. Имя его - на памятнике Нижнего Кокасана.

Сейчас в Красной Слободе живут его отец и сестра. За прилавком сельского магазина стоит худенькая женщина с голубыми строгими глазами - ударник коммунистического труда, прекрасный отзывчивый человек, которого знают и ценят не только в том селе, Татьяна Яковлевна Воронько (Посторонко).

Наступление фашистов на Берлюк в марте 1942 года было вызвано активизацией деятельности партизан. С целью поддержки Керченского Десанта они начали действия по тылам и коммуникациям противника, освободили ряд сел. В районе Берлюка гитлеровцы бросили в бой горнострелковый полк. "Не одну вражескую атаку на высоте Берлюк отразили бойцы Джанкойского отряда под руководством своего командира И. П. Рюмшина и комиссара П. Н. Клеветова, Оба они героически погибли в том бою. Потеряв при штурме высот свыше 200 солдат и офицеров, гитлеровцы должны были отступить", — пишет Е, Н. Шамко в путеводителе "Партизанскими тропами".

Перейдя через третий ручей, за поворотом влево увидите у дороги металлический указатель "2-я группа"; его стрелка показывает вверх, на бугор. Короткий подъем без тропы, и перед вами оградка, установленная на небольшой площадке в лесу. Здесь захоронены Дарья Ивановна Посторонко и партизан Терентий Черняй. Чуть выше — яма прямоугольной формы, остатки той самой землянки.

Возвратившись к указателю, продолжаете идти дальше, к западу и юго-западу. Метрах в трехстах увидите остатки пар¬тизанской автомашины, а напротив, через дорогу, можно отыс¬кать следы еще двух землянок. Бережно относитесь к каждой реликвии тех лет, пусть даже это будет уголек от партизанского костра или позеленевший патрон. Берлюкское ущелье — своего рода музей боевой славы, у которого нет иного хранителя, кроме высокой сознательности тех, кто приходит сюда.

Уходя из ущелья, в одном из ручьев наберите воды.

Возвращаетесь на поляну, где была застава (за домиком сворачиваете влево, затем придерживаетесь только правого направления); с поляны идете на юг, по дороге между грибком и скамейкой. После 30—40 минут подъема увидите справа памятник партизанам второго района и второй бригады, поставленный учащимися автодорожного техникума Симферополя у вершины горы Берлюк. Рядом груда камней. Они принесены туристами, пастухами, лесниками, школьниками и лягут в основу Кургана Славы. Весной 1975 года, накануне тридцатилетия Победы, в окрестных Лесах побывали молодые машиностроители Джанкоя, города, где формировался Джанкойский партизанский отряд. Они произвели маркировку маршрута по местам, боев, поставили указатели, установили памятник на вершине Берлюка, в 250 метрах отсюда. К нему ведет тропа через молодую дубовую рощу (в юго-западном направлении).

Земля на Берлюке обильно полита партизанской кровью. В августе 1942 года здесь, на вершине горы, насмерть стояла группа партизан во главе с В. Л. Тимохиным. Кончались боеприпасы. Командир приказал бойцам отойти, а сам вместе с женой прикрывал их отход. Наступавшие гитлеровцы схватили десятилетнюю дочь Тимохиных. Видя безвыходность положения, оба партизана последние пули оставили себе.

Рядом с джанкойским памятником на вершине Берлюка стоит еще один, в виде алого пламени разрыва. Установлен он комсомольской группой школы №1 Белогорска; на нем два имени: Сергей Жигалов, Михаил Тереля.

Это произошло в январе 1944 года. В районе Берлюка и соседних высот теперь базировались отряды бригады под командованием Н. К. Котельникова. Вскоре подошла и третья бригада во главе с В. С. Кузнецовым. Партизан было около 700 человек против 5000 гитлеровцев. Н. К. Котельников подбадривал бойцов: "Вы же знаете наш счет: один - десять" (т. е. один партизан против десяти врагов, за одного убитого бойца — десять фашистов). Летели на Берлюк вражеские мины, рвались снаряды, бомбы. Геройски сражались отряды Я. Кушнира, Н. Галича, Н. Косушко. Партизаны отдавали последние патроны Сергею Жигалову и Михаилу Тереле, чтобы не замолк их пулемет. Оба пулеметчика были тяжело ранены и, когда отряд получил приказ отходить, остались прикрывать товарищей. Кончились патроны, фашисты прорвались на вершину и приблизились к раненым партизанам. Жигалов и Тереля положили между собой гранату и выдернули чеку…

Немного выше памятников растут два мощных граба. Рядом виднеется небольшое углубление, заросшее травой, — окоп героев-пулеметчииков.

Тихо и спокойно сейчас на Берлюке. Пестреют, цветы на поляне, пряно пахнет чабрец, алеет земляника, кудрявится молодой дубовый лес, посаженный в послевоенные годы. Перед уходом бросьте взгляд на тот участок Главной гряды, по которому будет пролегать следующий маршрут. Поднявшись к западу, пойдете к виднеющейся вдали Сахарной головке, внизу все шире будет разворачиваться амфитеатр Берлюкского ущелья.

Уже отсюда бросается в глаза разноцветность его склонов: внизу, где дубравы и смешанные леса, больше зеленого, а выше постепенно набирает силу дымчато-коричневатый оттенок – это мощной волной устремляются к вершине буки. С запада ущелья замыкается боковым хребтом, на котором выделяются две лесистые вершины: Скирда, действительно похожая на немного покосившуюся скирду, и Средняя. В районе этих высот были штабные землянки И. Г. Генова, а в 1943-1244 годах - Н. К. Котельникова. С уважением и любовью отзываются о Николае Кузьмиче боевые соратники, рассказывая о его военном мастерстве, справедливости, заботе о партизанах.

В северо-восточном направлений видна вершина Караул-Тепе; под ней белеет еще один памятник. До него недалеко; надо спуститься на дорогу и пройти назад, к Берлюкскому ущелью, метров сто, под ней увидите справа тропинку, взбирающуюся по склону. Поднимаясь по ней, через 2—3 минуты на развилке, повернете влево, к северу, и очень скоро выйдете на поперечную тропу по гребню. Пройдете по ней немного на восток (вправо) и увидите белый памятник, исполненный в виде пионерского знамени; на нем алеют пламя костра и звездочка.

Во время январских боев 1944 года здесь насмерть стояла партизанская застава. В числе погибших героев был юный партизан Аскольд Гахович. Ученики Белогорской школы № 1, где до войны учился Аскольд, узнали о подвиге заставы от Н. К. Котельникова и Н. Д. Галича, которые часто приходят в гости к пионерам и комсомольцам, водят их по местам боевой славы. Ребята одного из четвертых классов (его отряду позже было присвоено имя Гаховича) соорудили памятник бойцам заставы; спустя четыре года она установили еще один, тот, что на Берлюке. История создания этих памятников отражена в рукописном журнале класса: как проводили конкурс эскизов, доставала у шефов материалы, машину, потом поднимали по крутой тропе камни, воду, цемент, тяжеленное пламя, вырезанное из стальной плиты. Вот одна из записей: "Каждый положил по камню, и к вечеру памятник был почти готов. Я пошел вниз, чтобы посмотреть оттуда. Мне показалось, что памятник должен быть виден с самого моря, и до того он был красив! Я радовался, что вложил в него свой труд". Потом было торжественное открытие с участием партизан, родственников погибших, ветеранов Отечественной войны. Залп салюта. Звучали слова пионерской клятвы. И еще запись в журнале: "Нам эти минуты запомнятся на всю жизнь". Помимо этих звездных минут, есть еще и другое. Классный руководитель, и вдохновитель ребят во всех начинаниях А. Е. Тирбах стремится., воспитывать в своих учениках не только высокие чувства патриотизма но и благодарности борцам старшего поколения. Участие в общем благородном деле укрепляет дружбу и товарищество, инициативу, умение преодолевать, трудности. Большое внимание военно-патриотическому воспитанию: молодежи уделяет завуч школы Л. В. Овсиенко, в прошлом партизанка второй бригады.

Чтобы спуститься в Морское, надо опять вернуться к памятнику у вершины Берлюка и напротив груды камней свернуть на восток по туристкой тропе 25-ого маршрута. Она идет среди сосновых посадок и веселых зеленых лужаек, с которых открывается широкая панорама моря и гор Восточного Крыма. Через 10 минут встретятся развалины сторожки, известной ранее под названием "домик Бобырева" Здесь место для привала, а ниже родник, к которому ведет крутая тропа, ответвляющаяся от основной. Если у вас истощается запас воды, обязательно пополните его, дальше местность безводная и безлесная. На развилке недалеко, от домика держитесь юго-восточного направления (правого). Пройдите с километр, и внизу покажется Шеленская седловина (иначе Чатал-Кёз), глубокая длинная впадина и лугами и рощицами. На противоположном склоне видно продолжение туристкой тропы, ведущей к стоянке "Воронский домик"; вам на дне седловины надо свернуть вправо, еще метров 200 и вы придете к началу спуска на юг.

Спускаются к Громовке обычно "сократительными" тропами, так как дорога описывает множество петель, которые удлиняют путь на 3-4 км. До Громовки приблизительно час ходьбы; оставшиеся до Морского 6 км можно проехать на автобусе или попутной машине.

------------------------------------

15 И. Г. Генов. Дневник партизана. Крымиздат, 1963, с. 101—102.