Научный журнал

| Вид материала | Документы |

СодержаниеБиблиографический список и источники Сотрудничество как форма существования конфликта |

- Научный журнал "Вопросы филологии" Оргкомитет: Сопредседатели, 47.73kb.

- Научный журнал «Вопросы филологии» Оргкомитет: Сопредседатели, 53.54kb.

- «Агентство гуманитарных технологий», 75.45kb.

- Образование и общество: Научный, информационно-аналитический журнал. 2009, №1. С. 29-34, 186.43kb.

- Источник: Культура народов Причерноморья. Научный журнал. №36. Симферополь, 2002., 160.13kb.

- В. О. Бернацкий д-р филос наук, профессор, 3289.12kb.

- Статья опубликована в Вестнике Российского Государственного Торгово-Экономического, 259.77kb.

- Ежемесячный аналитический журнал, 26.94kb.

- Шмелева Т. В. Речевой жанр. Возможности описания и использования в преподавании языка, 230.32kb.

- Международный научный журнал "рхд" Всероссийская конференция "динамические системы,, 36.92kb.

Библиографический список и источники

- Башлыкова, Т.А. Волжскому – 50: Хроника. События. Судьбы / Т.А. Башлыкова. – Волгоград : ГУ «Издатель», 2003 – 412 с.

- Вассерман, Л.К. Технический прогресс и экономика промышленных предприятий / Л.К. Вассерман, Г.А. Бубнов. – Волгоград : Нижневолжское книжное изд-во, 1968 – 232 с.

- Волгоградская правда – газета (г. Волгоград).

- Волжская правда – газета (г. Волжский).

- Государственный архив Волгоградской области (г. Волгоград).

- Государственный архив Российской Федерации (г. Москва).

- Дедов, А.Г. Основные направления химизации экономики капиталистических стран / А.Г. Дедов, И.Л. Сафонова, Е.П. Никулина [и др.]. – М. : Химия, 1988 – 320 с.

- Молодой ленинец – газета (г. Волгоград).

- Наш край. Хроника истории Волгограда и области. – Волгоград : Нижневолжское книжное изд-во, 1973 – 240 с.

- Очерки по истории Волгоградского края / отв. ред. И.С. Шепелев. – Волгоград : Нижневолжское книжное изд-во, 1974 – 353 с.

- Самарский областной государственный архив социально-политической истории (г. Самара).

- Синицын, И.Ф. Сегодня и завтра Сталинградского экономического района / И.Ф. Синицын. – Сталинград : Сталинградское книжное изд-во, 1958 – 478 с.

- Стройка коммунизма – газета (г. Волгоград).

- Центр документации новейшей истории Волгоградской области (г. Волгоград).

| СОЦИОЛОГИЯ |

УДК 316.4

СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНФЛИКТА

ВО ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Н.Б. Горбачёва

В статье с социологической и социально-психологической точек зрения изучается семейный конфликт как один из типов социального взаимодействия. С опорой на концепции ведущих специалистов – социологов и социальных психологов – автор статьи рассматривает типы взаимодействия членов семьи, опосредующих конфликт, такие как межличностный барьер, противоречие, сотрудничество, сосуществование, выявляет причины возникновения семейных конфликтов, их влияние на психическое состояние членов семьи, межличностные взаимоотношения и исход конфликта.

Современная социальная психология ставит вопросы, на которые могут дать ответ и социологи. Речь идет о мотивации деятельности индивида, о тех поведенческих стратегиях, которые он выбирает для разрешения возникающих в социуме проблем. Вместе с тем социальная психология предлагает универсальный подход к рассмотрению самого процесса принятия решений. В частности, академик РАО Р.Х. Шакуров мыслит саму деятельность как процесс преодоления непрерывной цепи барьеров – физических, духовных, психических, материальных, моральных, социальных, ценностных, информационных, как процесс, направленный на удовлетворение человеческих потребностей [1, с. 3]. С точки зрения казанского психолога, человеку нужны знания, умения, воля, энергия, изобретательность, способности, характер для преодоления помех, мешающих достижению целей. Преодоление исследуется Р.Х. Шакуровым не только как главная форма отношения индивида с миром, но и как ведущий механизм становления личности.

В связи с этим в центр трактовки поведения индивида ставится понятие «барьер». Как пишет Р.Х. Шакуров, «барьер – универсальный и постоянный атрибут жизни, ее обязательный и необходимый спутник. Любая целостная система, состоящая из элементов, обязана своему существованию барьерам, препятствующим ее распаду» [1, с. 11]. Содержание данного понятия раскрывается через отношение между двумя элементами системы, которое ограничивает свободу одной из сторон. В социологии данное отношение трактуется как конфликтное, поскольку любое подавление интересов и потребностей личности неизбежно вызывает ее конфликтное поведение. Вопрос лишь в том, на что или на кого направлен конфликт – на самого субъекта действия или на его социального партнера, социальную ситуацию, складывающуюся в микросоциуме.

В этом смысле показателен тот момент, что Р.Х. Шакуров останавливается на социальном характере барьеров, предполагая, прежде всего, их нравственную основу. Подобное признание в устах психолога знаменательно, поскольку любая общественная норма в основе своей моральна, а любое действие индивида, связанное с участием другой личности, социально. Еще точнее, оно двунаправлено, имеет обратную связь, зависимость и, как отмечает сам исследователь, внутренние и внешние преграды. Понятно, что внутренние барьеры – это субъективный мир личности, включающий ее социальные установки, социальные ценности, систему мотивов, интересов и потребностей, внешние – те объективные социальные условия, в которых протекает жизнедеятельность индивида и его ближайшего социального окружения.

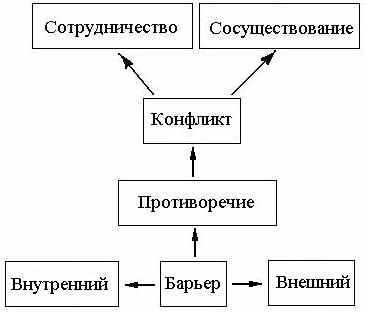

Ученый, изучающий конфликтное действие (противодействие), не должен упускать из вида, что существует еще и сотрудничество индивидов, их сосуществование. Если снова апеллировать к Р.Х. Шакурову, то сотрудничество есть отношение взаимного содействия, способствующее более успешному функционированию сторон, а сосуществование – нейтральный тип отношений, когда эффект взаимодействия сведен к минимуму или вообще отсутствует [1, с. 13–14].

Д

Рис. 1. Типы отношений

анная система взаимодействий может быть представлена в виде следующей схемы.

Исходя из всего сказанного, мы предполагаем, что барьер, противоречие, сотрудничество и сосуществование можно рассматривать как своеобразные виды либо этапы социального конфликта. Если барьер есть условие конфликта, противоречие – предтеча оного, то сотрудничество – форма временного «примирения» сторон, означенного рамками сиюминутного решения проблемы. Первое же побуждение к оптимизации ситуации приведет к нарушению равновесия и к переходу от состояния сотрудничества к состоянию конфликта. В лучшем же случае, если один или оба участника конфликтного взаимодействия не будут иметь достаточно сил для преодоления возникшего противоречия, между ними будет простое сосуществование, ограниченное временем накопления ресурсов для развертывания конфликтных действий.

В этом смысле конфликт в социологии рассматривается универсально, как некое столкновение противоположных интересов, целей, взглядов, идеологий между отдельными индивидами, социальными группами, классами. Сюда же можно отнести антагонизм и классовую борьбу [2, с. 141]. Понятно, что из всех потенциально возможных конфликтов, которые может переживать человек, первичным является внутренний, или так называемый «психический конфликт». По словам В.И. Овчаренко, «конфликт… в психоанализе изначальная и постоянная форма столкновения противоположных принципов, влечений, амбивалентных стремлений и так далее, в которых выражается противоречивость природы человека», и он есть «постоянный элемент душевной жизни человека, характеризующийся беспрерывным столкновением влечений, желаний, психических систем и сфер личности» [3, с. 181, 205].

С нашей точки зрения, в данном контексте полезно выделить два основных направления в понимании конфликта: конфликт как разрушительное явление и конфликт как активизирующее явление. Здесь есть смысл поразмышлять над тем, какую роль играет скрытый конфликт (временное сотрудничество или сосуществование) в отличие от явного.

Опыт показывает: разрушительный потенциал открытого конфликта может не только исцелять социальный организм, но и приводить его в полную негодность, изнашивать его. Это суждение имеет отношение как к большим социальным группам (профессиональным, этническим, культурным), так и к малым (семья, дружеская компания, соседское окружение, спортивная команда). В то же время «созидательное» начало скрытого конфликта, внешне не выраженного, весьма сомнительно. Нарастает внутреннее напряжение партнеров, уходят целенаправленность и креативность действий, замедляется процесс развития социальной структуры. Известная пословица «худой мир лучше доброй ссоры» в первом же приближении оказывается звучащей неубедительно. Все временное рано или поздно заканчивается, а длительно накапливаемое напряжение «прорывается» с большими эмоциональными издержками.

Все вышесказанное может быть применено в контексте изучения семейного конфликта. Исследователи объясняют его как определенные отношения между членами семьи, порожденные противоречиями ее развития и функционирования как системы, посредством которой они разрушаются; как форму, способ выражения, проявления и разрешения противоречий развития и функционирования семьи [4, с. 215].

Семейный конфликт возникает между членами семьи по поводу выполнения семьей ее функций, сохранения психологической структуры семейных отношений, определения семейных целей и задач развития на каждой стадии жизненного цикла семьи. Семейный конфликт вспыхивает, когда система семейных ценностей не соответствует индивидуальным системам ценностей членов семьи. Семейный конфликт воспринимается и переживается каждым из них как расхождение, столкновение их интересов, целей, потребностей, несущее сугубо отрицательный эмоциональный заряд.

Поскольку семейные отношения – субстанция очень тонкая, и задача не только психологов, но и социологов состоит в укреплении семьи как социального института, попробуем остановиться на позитивных функциях семейных конфликтов.

Суть их заключаются в следующем:

- мобилизующая функция – межличностный конфликт может способствовать мобилизации усилий семейной группы и индивида как ее члена по преодолению возникающих в ходе совместной деятельности критических ситуаций (стратегия сотрудничества);

- развивающая функция – расширяется сфера познания личности или группы, активно усваивается социальный опыт, происходит динамичный обмен ценностями, эталонами и т. д. (сотрудничество);

- социализирующая функция – формируется антиконформистский стиль поведения и мышления личности (сосуществование);

- интегративная функция – укрепляется групповая сплоченность (сотрудничество). Примерно о том же говорит и классическая конфликтология [5, с. 34].

Интерес к проблеме семейного конфликта возрос в связи с обращением социологов к анализу, изучению внутренних механизмов функционирования семьи, особенностей взаимоотношений членов семьи. Наиболее продуктивно, на наш взгляд, теория конфликта подходит к объяснению семейной структуры на различных уровнях функционирования и развития семьи. Одни исследователи делают упор на изучении порядка распределения власти внутри семьи, придавая особое значение механизму принятия решений. Как правило, члены семьи, в большей мере владеющие материальными средствами, приобретают в семье большую власть. Однако психологические и моральные факторы также играют немаловажную роль в распределении доминирующей позиции между членами семьи.

Согласно другой точке зрения, семья рассматривается как микрокосм конфликта в «большом» обществе. В позапрошлом веке эту идею высказали К. Маркс и Ф. Энгельс. Они утверждали, что промышленная революция способствовала преобразованию семьи в совокупность денежных отношений. Например, в результате использования детского труда дети в семьях рабочего класса стали товаром и орудиями труда. В семьях среднего класса с женщинами обращались как с домашними рабынями. Женщины из рабочего класса были вынуждены работать вне дома, чтобы заработать деньги, необходимые для выживания семьи. Но поскольку они получали зарплату, их положение в большей мере приближалось к статусу мужчин, чем положение женщин из среднего класса.

Отметим, что конфликт «отцов и детей» (вертикальный срез) – вечная проблема, которую изучали и будут изучать философы, писатели, журналисты, психологи, педагоги, социологи. Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, «история есть нечто иное, как последовательная смена отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельности» [6, с. 44–45].

Наибольшую же трудность представляет собой исследование супружеских конфликтов (горизонтальный срез). Супружеские конфликты заметно варьируют по различным причинам, важнейшими из которых являются:

- ограничение свободы, активности действий, самовыражения взрослых членов семьи;

- отклоняющееся поведение одного или обоих супругов (алкоголизм, наркомания);

- наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с его точки зрения);

- авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, сложившихся в семье в целом;

- наличие трудноразрешимых материальных проблем;

- авторитарное вмешательство родственников в супружеские отношения;

- сексуальная дисгармония партнеров в браке.

И на «вертикальные», и на «горизонтальные» семейные конфликты влияют социальные факторы микро- и макросреды. Весьма типичны в этом смысле рассуждения М. Мид. В частности, связывая характер межпоколенных отношений с темпом общественного развития и господствующим типом семейной организации, исследователь различает в истории человечества три типа общества: постфигуративные, в которых дети учатся главным образом у старших, конфигуративные, где и дети, и взрослые учатся, прежде всего, у равных себе – у сверстников, и префигуративные, где старшие не только обучают детей, но и сами учатся у них.

Концепция М. Мид правильно отражает зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-технического и социального развития, подчеркивая, что межпоколенная трансмиссия культуры включает в себя не только информационный поток от родителей к детям, но и встречную тенденцию: молодежная интерпретация современной социальной ситуации и культурного наследства оказывает влияние на старшее поколение [7, с. 13].

В быстро меняющемся российском обществе ситуация примерно такова: младшее поколение учится у старшего в меньшей степени, чем старшее у младшего, т. к. оно у старшего поколения заметно отстает от темпов развития научно-технического прогресса.

При этом в семье бывает и так, что тот, чьи действия воспринимаются как конфликтные, может сам так не считать и даже не подозревать, что действует «против» самого близкого человека. Чаще всего это встречается в семьях, где напряженные отношения между родителями влияют на отношения родителя с ребенком, или там, где подросток попал под влияние неформальных молодежных группировок. Здесь возникает проблема барьеров, скрытых и явных. Осознание конфликтных отношений не является нежелательным ходом развития событий. Своевременное устранение причин конфликта может стать исходным пунктом в преодолении его негативных последствий.

Здесь снова полезно обратиться к формам протекания семейных конфликтов. С позиций академика Р.Х. Шакурова, динамика семейных конфликтов характеризуется классическими этапами. Среди них – 1) возникновение барьера между индивидами, 2) осознание конфликтной ситуации, 3) открытое противоборство, 4) развитие открытого противоборства, 5) разрешение конфликта и его эмоциональное переживание. Внешние характеристики подобных конфликтов таковы: повышенная эмоциональность, скорость протекания каждого из этапов, формы противоборства (нарушения общения, взаимные упреки, оскорбления, ссоры, скандалы), а также способы их разрешения (примирение, достижение согласия, притирка отношений на основе взаимных уступок, развод, расставание и др.).

Существенной особенностью семейных конфликтов является и то, что они могут иметь значительные социальные последствия. Нередко они заканчиваются трагически. Очень часто приводят к различным заболеваниям членов семьи, что очень четко описано в книге Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкис «Психология и психотерапия семьи». Особенно тяжелые последствия семейные конфликты имеют для детей [8].

В исследовании внутрисемейных отношений необходимо обратиться к движущим силам и мотивации межличностных конфликтов. Принято различать ресурсные и ценностные конфликты. Ресурсные конфликты (или конфликты интересов) связаны с распределением средств жизнедеятельности (материальных средств, времени и т. д.). Ценностные конфликты разворачиваются в области взаимоисключающих культурных стереотипов, верований и убеждений, оценок и отношений. В современную эпоху семья испытывает влияние как первых, так и вторых факторов, и суть конфликта между поколениями либо супругами можно определить как синтез ресурсных и ценностных отношений.

В социологии же понятие ценности – одно из основных. Ценностный барьер, о котором шла речь в начале статьи, есть дефицит или отсутствие у человека ценностей, весьма значимых для удовлетворения его актуальных потребностей. Современное общество располагает массой различных ценностей, каждая из которых привлекательна для личности. Однако они зачастую находятся за социальными барьерами.

Примерами могут служить встречающиеся в современных условиях конфликты в семьях из-за различных ценностных ориентаций у родителей и детей, будь то характер получаемого образования, работы, предпочитаемый образ жизни, условия жизни и ее качество, способы воспитания детей, их количество в семье, отношение к внебрачным и добрачным связям, легитимности появляющихся детей со стороны молодого поколения, отношение к своему здоровью и многое другое. Как известно, коммерциализация социальной жизни привела к акцентуации индивидуалистических ценностей в молодом поколении, тогда как старшие поколения сохраняют в качестве приоритетных коллективистические социальные ценности. Принципиальная ценностная несовместимость чревата длительными и затяжными социальными конфликтами межпоколенного типа – как вне семьи, так и внутри нее, – в сферах профессиональной и социальной.

Формы выражения конфликтных отношений – ролевые конфликты, когнитивные конфликты и мотивационные конфликты [9]. Ролевые отношения в семье, образующиеся при выполнении определенных функций, могут характеризоваться ролевым согласием или ролевым конфликтом. Социологи отмечают, что ролевой конфликт чаще всего проявляется как:

- конфликт ролевых образов, что связано с неправильным их формированием у одного или нескольких членов семьи, т. е. конфликт «Я – роль». Это те противоречия, которые возникают между требованиями роли и возможностями личности; когда-либо из-за неспособности человека соответствовать требованиям роли, либо из-за нежелания соответствовать своей роли возникает проблема выбора. Человек может или выбрать роль и изменить себе, или отказаться от роли, или же найти компромиссный способ снятия или ослабления этого противоречия;

- межролевой конфликт, при котором разные ролевые позиции личности (и соответственно требуемое ими ролевое поведение) оказываются несовместимыми, что превращается для человека в серьезную психологическую проблему. Типичным примером межролевого конфликта является противоречие между профессиональной и семейной ролями;

- внутриролевой конфликт, при котором одна роль включает в себя противоречивые требования. В современной семье такого рода проблемы чаще всего присущи женской роли.

Ролевые конфликты возникают также из-за нарушения норм или правил взаимодействия. Нормы и правила являются неотъемлемой частью совместного взаимодействия, его регуляторами, без которых оно оказывается невозможным. Например, юноша или подросток приходит домой позже обозначенного родителями времени и пытается доказать им, что он уже взрослый и не должен соблюдать правила, принятые для детей его возраста.

Другой вариант конфликтов – когнитивные конфликты, в основе которых – столкновение несовместимых социальных представлений, формирующихся в различных социальных средах, – в школе, «на улице», в семье, среди друзей, ровесников, в церкви, в спортивной команде, в музыкальной школе и т. д. Согласно идеям когнитивной психологии, человек стремится к непротиворечивости, согласованности своей внутренней системы представлений, убеждений, ценностей и испытывает дискомфорт в случае возникающих противоречий, рассогласований.

Данная проблематика описывается в психологии теорий когнитивного диссонанса Л. Фестинберга [9, с. 83]. В соответствии с ней люди стремятся к уменьшению неприятного для них состояния дискомфорта, связанного с тем, что индивид одновременно имеет два «знания» (понятия, мнения), психологически противоречивых. Это и есть когнитивный диссонанс. Различия в системах ценностей человека отражают то, что является для него наиболее значимым, исполненным личностного смысла, смыслообразующим. Например, ценностями семейных отношений будет то, в чем супруги видят смысл существования семьи, и их представление о том, какой должна быть семья. Это могут быть взаимоисключающие тенденции: ориентация на детей, стремление к материальному достатку, развитие творческих интенций, развитие служебной карьеры, успех у противоположного пола и многое другое.

Третий вид конфликтов – мотивационные конфликты. К ним могут быть отнесены конфликты интересов. Это ситуации, затрагивающие цели, планы, устремления, мотивы участников, оказывающиеся несовместимыми или противоречащими друг другу. Например, у родителей и детей могут быть разные взгляды и планы по поводу будущего детей после окончания школы. Супруги могут по-разному смотреть на способы улучшения материального состояния семьи или стиль воспитания своих детей, по-разному относиться к идее взаимодействия с родственным окружением. Интересы разных сторон окажутся противоречащими друг другу, что станет классическим примером мотивационного конфликта.

В литературе чаще всего выделяют два основных типа семейного конфликта: конструктивный (функциональный) и деструктивный (дисфункциональный). Обычно в конфликтах конструктивная и деструктивная стороны сосуществуют. Указанные типы конфликтов различаются тем, какая из сторон преобладает. Конструктивные конфликты разрешимы при наличии эффективной коммуникации, и здесь можно сказать о сотрудничестве, деструктивные принципиально неразрешимы, в данном случае можно применить такую форму поведения, как противоречие.

Конструктивная сторона межличностных конфликтов состоит в том, что они могут вести к прояснению взаимоотношений между сторонами и нахождению способов оптимизации как стратегий поведения, так и личностных качеств участников конфликта. Деструктивная сторона межличностных конфликтов проявляется в сопротивлении другой конфликтующей стороны, сопровождаемом проявлениями полного несогласия, когда решение проблемы становится невозможным, разрушаются межличностные отношения. Деструктивное разрешение конфликта обычно имеет три негативных следствия. Во-первых, кто бы в выигрыше ни остался, чаще всего страдают обе стороны. Во-вторых, взаимоотношения становятся в будущем напряженными, переживается чувство обиды и негодования одной из сторон либо двумя сразу. В-третьих, неспособность к взаимному удовлетворению разрешить проблемы является вредной для участников конфликта, что не только не дает возможности разрешить содержательные проблемы между ними, но и отрицательно влияет на здоровье конфликтующих [10, с. 137–139].

Вывод из сказанного таков. Социальный психолог, специалист по социальной работе, социальный педагог, компетентные в области социологии и работающие с семьей, должны быть нацелены на определение разного рода барьеров во взаимоотношениях внутри семьи. Им следует ориентироваться в типах семей, этапах их развития, видеть используемые их членами стратегии поведения как внутри семьи, так и вне нее. Социальная эффективность действий специалиста-семьеведа состоит в овладении знаниями и умениями, которые помогают человеку, попавшему в сложную семейную ситуацию, справиться с существующими проблемами, преодолеть социальные и иные барьеры. В роли барьера могут выступить непонимание собственной социальной роли, нежелание исполнять ее, неадекватная оценка своего социального статуса, наличие стереотипов, мешающих принять социальную ситуацию, партнеров по социальному взаимодействию внутри и вне семьи. Найти эти барьеры и устранить их – сверхзадача гуманитария, следующего курсом оздоровления российской семьи ХХI века.