Темы: стр. Предпосылки возникновения социологии как науки. 3 Позитивизм и натурализм в социологии XIX века. 5

| Вид материала | Документы |

- Примерный перечень вопросов к экзамену по «социологии», 22.55kb.

- О. Конт родоначальник социологии. Учение о трех стадиях развития общества Стр, 363.84kb.

- Институционализация социологии как науки мировые социально-экономические и другие предпосылки, 4638.66kb.

- Содержание: 2 введение, 5383.7kb.

- Темы рефератов «Самоубийство» Э. Дюркгейма как обоснование эмпирической социологии., 14.58kb.

- Тематика рефератов по курсу «Социология», 42.55kb.

- Четвертая Натурализм в социологии XIX — начала XX века, 597.21kb.

- 1. Предмет социологии. Социология в системе наук, 239.18kb.

- Темы рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ по дисциплине «Социология», 20.41kb.

- Аннотация примерной программы наименование дисциплины: История зарубежной социологии, 315.04kb.

8.Социология 20-30 гг. (Э.Мэйо, П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон.).

Выделяют два этапа развития социологии, второй этап - это Современная социология с 1920 года и до наших дней.

Развитие социологии в России в начале ХХ века было на подъеме, и к Февральской и Октябрьской революциям 1917 г. сложился достаточно высокий интеллектуальный потенциал.

В истории российской социологической науки период 20-30 гг. был периодом «вычитания и потерь». Для него характерны такие парадоксы, как:

- новаторство, блестящее начинание и бесплодное экспериментаторство;

- много энтузиазма и идеологизация теоретических поисков;

- поиск новой культуры и большевидский принцип «справедливости».

Доведенные до логически завершенного абсурда, они разрешились официальным запретом социологии, который в советской социологии оставил «белое пятно».

Советская социология 20-30-х годов имела две основные черты:

1) закрытость, самоизоляция от общего развития социологии, отрыву то богатых традиций в истории развития социологической мысли и достижений методического уровня;

2) накопление эмпирического накопление эмпирического опыта вело к возникновению зачатков отраслевых социологий: труда, быта и культуры, бюджета времени, социальной структуры и др.; обращение к социологическим исследованиям имело достаточно широкую географию.

Однако в начале 30-х годов социологию объявили буржуазной лженаукой и запретили деятельность социологических кафедр, журналов.

Э.Майо

Началом второго подхода к регулированию производственного поведения работников стали проведенные в 20-30 годы ХХ века американским ученым Э. Майо знаменитые хотонские эксперименты в “Western electric” – компании близ Чикаго. Изучая влияние различных факторов на повышение эффективности производства (условия и организацию труда, заработную плату, межличностные отношения, стиль руководства и т.п.), Э. Майо показал роль человеческого и группового фактора. В концепции «человеческих отношений» Элтон Майо акцентирует внимание, во-первых, на том, что человек – социальное животное, ориентированное и включенное в контекст группового поведения; во-вторых, жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая организация несовместимы с природой человека и его свободой; в-третьих, руководители промышленности должны ориентироваться, в большей степени, на людей, чем на продукцию. Это обеспечивает социальную стабильность общества и удовлетворенность человека работой. Второй подход назван «менеджмент человеческих отношений». Именно со второго подхода началась американская производственная социология. В современных условиях в ее пределах исследуются и практически разрабатываются важные проблемы труда.

Питирим Александрович Сорокин (1889-1968гг).

В 22 году Ульянов выслал его из страны, до этого являлся членом партии эсеров, секретарём Керенского и профессором Петроградского университета. Исследователь разработал теорию «социальной стратификации и социальной мобильности», которая должна была объяснить социальные изменения и общество.

Сорокин утверждал, что:

- разработал социальную стратификацию (страты-слои)

- социальная мобильность-перемещение людей из одной страты в другую

- развитие общества - изменение культуры

Он выступил против революции. Он считал, что не революция движет обществом, а реформы, но реформы лишь в науке.

Толкотт Парсонс (1902-1972гг).

Американский социолог-теоретик, основатель структурно-функционалистской школы, один из создателей современной теоретической социологии и социальной антропологии. На раннем этапе исследований стремился найти определённый компромисс между «социологизмом» Э.Дюркгейма, жёстко детерминировавшим человеческое поведение влиянием внешней социальной среды, и «понимающей» теорией социального действия М.Вебера, описывающей человеческое поведение через соответствие «идеальным типам». На ранние работы Парсонса значительное влияние также оказали В.Парето, предлагавший сходную с веберовской модель деления человеческих действий по мотивации на «логические» и нелогические, А.Маршалл, Г.Зиммель, З.Фрейд.

Сочинения Парсонса написаны весьма сложным языком, которые иногда скучно читать из-за множества частных деталей, событий и персоналий, что вызывает затруднения даже у заинтересованных читателей. Парсонс предстаёт неисправимым схоластом и любителем эзотерических тестов. Ему удалось сотворить гигантскую дедуктивную систему абстрактных понятий, охватывающую человеческую реальность во всём её многообразии.

Однако в эмпирическом исследовании и повседневной социологической практике ни один социолог не пользуется этой системой, предпочитая менее ёмкие, но более оперативные частные теории.

Структурный функционализм:

- высокоабстрактное, жёстко кодифицированное теоретическое построение, претендующее на универсальное объяснение социальной реальности;

- социология занимается изучением функций, выполняемых социальными институтами, и социальным действием индивидов, которые занимают определённое место в социальной структуре общества (статусы) и исполняют предписанные общественными нормами и ценностями социальные роли;

- тесная связь между статикой и динамикой, социальной системой и социальной структурой.

Общество в структурном функционализме – любое социальное явление, учреждение или институт рассматриваемые с точки зрения их вклада в развитие общества; функционально взаимосвязанные переменные.

Требования к обществу:

- Общество должно быть приспособлено к среде.

- У общества должны быть поставлены цели.

- Все элементы общества должны быть скоординированы.

- Ценности в обществе должны сохраняться.

Структурно-функциональный анализ – принцип исследования социальных явлений и процессов как системы, в которой каждый элемент структуры имеет определенное назначение (функцию).

Функция в социологии – роль, которую выполняет определённый социальный институт или процесс по отношению к целому (напр., функция государства, семьи и т.д. в обществе).

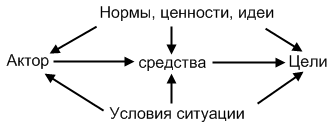

Теория социального действия

Деятельность – процесс, выражающийся в целесообразном изменении и преобразовании человеком мира и сознания, включающий цель, средства и результат.

Поведение – система взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с целью реализации определённой функции и требующих его взаимодействия со средой. В поведении проявляются личность человека, особенности его характера, темперамента, его потребности, вкусы; обнаруживаются его отношения к предметам.

Подсистемы социального действия:

- биологический организм (индивидуальное психологическое состояние человека, включая инстинкты и биологические потребности, влияющие на поведение человека).

- система личности («Эго»): мотивационная структура индивида; организм и система личности вместе образуют «базисную структуру» и представляют собой совокупность индивидуальных потребностей и диспозиций (целедостижение как удовлетворение потребностей).

- социальная система – совокупность образцов поведения, социальное взаимодействие (интеракция) и социальные роли (интеграция).

- система культуры – культурные ценности и социальные нормы, необходимые для стабильного функционирования общества.

Социальный порядок. Социальная система и структура.

Любая система стремится к равновесию, поскольку ей присуще согласие элементов; она всегда воздействует на отклонения так, чтобы скорректировать их и вернуться в равновесное состояние; система преодолевает любые дисфункции, а каждый элемент вкладывает нечто в поддержание её устойчивости.

У Парсонса элементом упорядочивающим взаимодействующие части стала структура (неподвижное единство находящихся в постоянном движении социальных действий). Структура понимается как система социальных норм и статусов (или нормативный порядок).

Нормативный порядок включает: социальный порядок и социальные нормы (неизменные правила, которыми руководствуются большие массы людей в силу приданного нормам легитимного статуса).

Социальный порядок возникает под воздействием 2-х процессов:

- тенденции социальной системы к самосохранению.

- Тенденции к сохранению определённых границ и постоянства по отношению к среде (гомеостатическое равновесие).

Типовые переменные – понятие, объединяющее социальное действие и социальную систему; фундаментальные дилеммы, с которыми сталкивается актор социального действия.

- Партикуляризм или универсализм – акторы должны решить, оценивать ли человека с помощью общих критериев (универсализм) или использовать уникальные критерии, применимые лишь в отношении конкретного человека (партикуляризм).

- Поступки человека – необходимо решить, оценивать ли людей по их поступкам или опираясь на их личные качества.

- Аффективная нейтральность или аффективность – акторы могут находиться в определённых отношениях либо по причинам инструментальным, не затрагивающим их чувств (аффективная нейтральность), либо по эмоциональным причинам (аффективность).

- «Диффузность» или специализация – индивидам в любой ситуации приходится выбирать между вовлечённостью наряду с другими индивидами в широкий спектр социальной деятельности («диффузность») и сосредоточенностью на достижении лишь специфических, структурированных целей (специализация).

- Ориентация на себя или ориентация на группу – эгоистические и альтруитические действия.

- Предписанное или достигнутое.

Социальные системы

Социальные системы – институциональные системы рассматриваемые как устойчивые комплексы правил, норм, установок, регулирующих человеческое поведение и преобразующих его в систему ролей и статусов.

Социальная система имеет структуру с взаимосвязанными уровнями: индивид – группа (коллективы) – институты – общество в целом. Каждому из этих уровней соответствует свой тип иерархии: технический, «менеджериальный», институциональный и социетальный.

На социетальном уровне социальная система организуется в виде слияния 4-х подсистем: экономической (функция - адаптации), политической (функция - целедостижение), «фидуциарной» (функция - латентность) и «социетальной общности» (функция - интеграции).

Социетальная общность – ядро всей социальной системы – это система или совокупность коллективов, организованных и упорядоченных на основе единых нормативных образцов, включает нормы, ценности и нормативные образцы. В качестве обобщённого средства взаимообмена между людьми здесь признаются «влияние» и «солидарность», а не деньги, власть или ценностные качества.

Роберт Мертон (1910-2003гг).

Исследователь разработал теорию структурного функционализма «среднего уровня». По его мнению, данные прикладной социологии и общетеоретические выкладки должны сочетаться в теориях среднего уровня. Исследователь сосредоточил внимание не на самих функциях, а на дисфункциях, из-за которых происходят сбои и возникает напряжение в системе. В отличие от Т. Парсонса, Р. Мертон исходил из того, что изучение именно дисфункции необходимо для социологии, так как это позволит применить знания на практике. Разработал теорию аномии, поведения, отклоняющегося от социальных норм. Разработал теорию явных и латентных функций. Изучал малые группы и ролевой набор в них, использовал понятие референтной группы (действительная или воображаемая группа, с которой индивиды идентифицируют себя и с которой сопоставляют свое поведение и социальные позиции). По Мертону, индивиды демонстрируют принципиально различное отношение как к целям, так и к институциональным средствам, имеющимся в обществе; выделил формы подобного отношения (конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм и мятеж). С либерально-демократических позиций критикует бюрократические и милитаристские тенденции в США. Работы по социологии массовых коммуникаций, познания, науки. Попытался использовать структурный функционализм для объединения теоретической и прикладной социологии.

В целом деятельность этих учёных сыграла огромную роль в развитии западной социологии, положила начало сближению теорий разного уровня.