Системный анализ параметров сердечно-сосудистой системы учащихся югры 05. 13. 01 системный анализ, управление и обработка информации (биологические науки)

| Вид материала | Автореферат |

- Системный анализ параметров вектора состояния организма человека, проживающего в условиях, 694.75kb.

- Системный анализ параметров вектора состояния организма женщин репродуктивного возраста, 689.14kb.

- Высокоточное нейросетевое распознавание в системах технического зрения, 248.39kb.

- Краткосрочное прогнозирование на основе технологии нейросетевого пространственно-параметрического, 194.81kb.

- Метод и алгоритмы обработки информации в системе прогнозирования качества агломерата, 229.88kb.

- Разработка и исследование метода одновременной оценки корней характеристического уравнения, 156.31kb.

- Комплекс программных средств поддержки принятия решений при сетевой обработке информации, 192.61kb.

- Эволюционный метод синтеза непрерывно дискретных систем управления, 288.26kb.

- Разработка нелинейных динамических систем для формирования хаотических колебаний, 219.26kb.

- Теория систем и системный анализ. Модуль 1 (1-6 недели), 1077.63kb.

Системный анализ состояния биоэлектрической активности миокарда детей, проживающих в ХМАО-Югре, показал, что в группе девочек ханты 7-10 и 11-14-летнего возраста объемы многомерных параллелепипедов, ограничивающих аттракторы движения вектора состояния системы и общий показатель асимметрии больше по сравнению с таковыми у уроженок Среднего Приобья (табл. 2).

Таблица 2

Параметры аттракторов ВСОЧ школьников ХМАО-Югры (координаты вектора - параметры электрокардиографии)

| Уроженцы Среднего Приобья | Ханты |

| Девочки 7-10 лет | |

| General asymmetry value rX = 11,64 General V value : 4,44e+025 | General asymmetry value rX = 20,52 General V value : 4,69e+045 |

| Девочки 11-14 лет | |

| General asymmetry value rX = 13,81 General V value : 1,94e+023 | General asymmetry value rX = 19,01 General V value : 3,28e+039 |

| Девочки 15-17 лет | |

| General asymmetry value rX = 12,46 General V value : 1,93e+022 | General asymmetry value rX = 9,36 General V value : 6,56e+002 |

| Мальчики 7-10 лет | |

| General asymmetry value rX = 17.83 General V value : 3.49e+034 | General asymmetry value rX = 21.29 General V value : 1.60e+035 |

| Мальчики 11-14 лет | |

| General asymmetry value rX = 13.81 General V value : 1.93e+023 | General asymmetry value rX = 19.01 General V value : 3.28e+039 |

| Мальчики 15-17 лет | |

| General asymmetry value rX = 14.57 General V value : 4.33e+023 | General asymmetry value rX = 22.37 General V value : 2.67e+034 |

Максимальное количество синусовой брадикардии в обследованных группах регистрировалось у мальчиков и девочек ханты 11-14 лет (70% и 50% соответственно). В старших возрастных группах (15-17 лет) наблюдалось снижение частоты встречаемости данной дизритмии.

Нарушение функции автоматизма у детей ханты 7-17 лет проявлялось более высокой частотой встречаемости синусовой аритмии, по сравнению со сверстниками – уроженцами Среднего Приобья, что может свидетельствовать, прежде всего, об активности парасимпатических влияний на синусовый ритм (Grossman P. et al., 1990). Следует отметить, что аритмии у школьников ханты встречались относительно стабильно во всех возрастных интервалах, однако у девочек максимальное число случаев было зарегистрировано нами в 7-10 лет (62%), а у мальчиков – в 11-14 лет (71%).

Ряд электрофизиологических феноменов, выявляемых на стандартной ЭКГ типичны для детского возраста и поэтому относятся некоторыми авторами к разряду особенностей детской ЭКГ (Аргунова В.М. и др., 2000; Осадчая Е.В. и др., 2000).

Достаточно часто у детей встречается синдром ранней реполяризации желудочков и их преждевременного возбуждения (Мурашко Е.В. и др., 2000). Данный синдром возникает, по мнению ряда авторов, вследствие нарушения в вегетативной сфере с преобладанием вагусного влияния (Бенюмович М.С. и др., 1984; Большакова Т.Ю., 1992; Morace G. et al., 1979) или является самостоятельным фактором, способствующим развитию сердечной недостаточности (Бобров А.Л. и др., 2005; Шуленин С.Л. и др., 2008). В наших исследованиях признаки ранней реполяризации желудочков чаще регистрировались в популяционных группах мальчиков, причем если у мальчиков ханты наибольшее число случаев соответствовало возрасту 15-17 лет (37%), то у уроженцев Среднего Приобья – 11-14 годам (39%).

Синдром замедления проведения возбуждения по ножкам пучка Гиса отсутствовал в 7-10 и 11-14 лет у мальчиков и девочек, уроженцев Среднего Приобья, а в 7-10 лет - только у девочек ханты.

Нетипичные внутрижелудочковые блокады у уроженцев Среднего Приобья встречались в каждой возрастно-половой группе, несколько снижаясь к 15-17 годам. В группах ханты данное функциональное изменение регистрировалось только у девочек.

Синдром удлиненного Q-T у обследованных школьников встречался нечасто, в то время как короткого Q-T выявлялся во всех группах, но наиболее часто диагностировался в популяциях детей 7-10 лет.

При анализе данных эхокардиографии наибольшее количество достоверных межполовых различий было отмечено нами в возрасте 7-10 лет, как в группе ханты, так и уроженцев Среднего Приобья (табл. 3). В данной возрастной группе уроженцев Среднего Приобья размеры правого предсердия были достоверно больше у девочек, а в 11-14 лет – у мальчиков. В группах ханты изучаемый параметр преобладал у девочек в 11-14 лет (р<0,05). При сравнении популяций установлено, что размер правого предсердия у 7-10-летних мальчиков ханты достоверно превышал таковой у уроженцев Среднего Приобья, однако в более старшем возрасте этот размер был меньше. В популяциях девочек подобные отличия были выявлены только к 15-17 лет (р<0,05).

Таблица 3

Показатели эхокардиографии школьников 7-17 лет (

±mх)

±mх)| Показатель | Ханты | Уроженцы Среднего Приобья | |||

| Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | ||

| 7-10 лет | |||||

| Пр. предс., мм | 19,83±1,04♦ | 21,50±1,32 | 15,50±1,65 | 22,00±0,92** | |

| Лев. предс., мм | 21,92±0,48* | 20,33±0,54 | 20,90±1,29 | 21,40±0,50 | |

| Пр. жел., мм | 20,25±0,45♦♦♦ | 20,67±0,86 | 10,90±0,94 | 20,70±0,53*** | |

| Левый желудочек | КДР, мм | 37,42±1,30**♦ | 31,00±1,11 | 33,30±1,16 | 32,60±0,71 |

| КСР, мм | 23,17±0,47*** | 20,67±0,54 | 20,20±2,45 | 20,20±0,39 | |

| КДО, мл | 57,75±2,32**♦ | 49,83±1,35 | 46,58±3,62 | 46,80±1,92 | |

| КСО, мл | 19,00±0,81*** | 14,83±0,44 | 19,20±2,07 | 14,80±0,60 | |

| УО, мл | 38,75±1,57♦♦♦ | 35,50±1,22 | 27,30±0,86 | 39,80±0,50***♦♦ | |

| ФВ, % | 66,42±0,50♦♦ | 70,50±1,51* | 59,70±1,79 | 70,20±1,09*** | |

| ФУ, % | 36,17±0,37♦♦♦ | 39,17±1,36* | 31,00±1,20 | 37,00±0,93*** | |

| МЖП, мм | 6,08±0,26♦♦♦ | 6,00±0,35 | 4,00±0,21 | 5,50±0,15*** | |

| ЗС, мм | 6,08±0,29♦♦♦ | 5,67±0,33 | 4,20±0,13 | 5,80±0,11*** | |

| 11-14 лет | |||||

| Пр. предс., мм | 20,55±0,93* | 23,50±0,69 | 27,27±0,71*♦♦♦ | 24,78±0,94 | |

| Лев. предс., мм | 22,73±0,90 | 21,67±0,73 | 26,27±0,54♦♦ | 27,22±1,19♦♦♦ | |

| Пр. жел., мм | 17,09±1,73 | 20,50±1,33 | 23,36±1,94♦ | 22,22±1,30 | |

| Левый желудочек | КДР, мм | 41,00±2,11 | 39,17±1,53 | 40,82±0,69 | 41,11±1,41 |

| КСР, мм | 25,09±1,44 | 23,83±1,21 | 25,00±0,40 | 24,89±1,29 | |

| КДО, мл | 67,55±4,46 | 61,17±1,41 | 76,18±3,12 | 69,00±5,18 | |

| КСО, мл | 17,73±0,98 | 17,17±1,16 | 23,91±0,99♦♦♦ | 23,22±3,14 | |

| УО, мл | 50,91±3,83 | 44,17±1,26 | 52,55±2,34 | 46,33±3,40 | |

| ФВ, % | 73,64±1,21♦♦ | 71,50±1,42 | 68,64±0,53 | 68,67±3,19 | |

| ФУ, % | 42,09±1,16♦♦♦ | 40,50±1,26♦♦♦ | 36,82±0,64* | 33,89±0,98 | |

| МЖП, мм | 5,44±0,31 | 6,00±0,46 | 6,36±0,24♦ | 7,89±0,42**♦♦ | |

| ЗС, мм | 5,98±0,38 | 6,33±0,45 | 6,45±0,28 | 7,33±0,50 | |

| 15-17 лет | |||||

| Пр. предс., мм | 22,36±0,91 | 23,50±1,88 | 26,75±1,96♦♦ | 28,27±0,49♦ | |

| Лев. предс., мм | 25,91±0,68* | 22,50±1,31 | 30,00±1,61♦ | 28,55±0,79♦♦♦ | |

| Пр. жел., мм | 18,91±1,75 | 18,25±2,30 | 24,00±2,21 | 23,91±0,87♦ | |

| Левый желудочек | КДР, мм | 51,00±1,65♦ | 48,25±1,07♦ | 46,25±1,01 | 43,55±1,52 |

| КСР, мм | 28,45±1,59 | 25,00±1,40 | 28,50±0,34 | 27,18±0,85 | |

| КДО, мл | 99,27±11,76 | 85,25±8,33 | 101,50±5,39 | 88,36±7,09 | |

| КСО, мл | 38,64±6,80 | 24,25±3,29 | 29,75±1,47 | 28,09±1,91 | |

| УО, мл | 66,27±7,34 | 60,75±5,81 | 62,00±4,25 | 60,27±5,57 | |

| ФВ, % | 66,18±1,31 | 71,50±2,19* | 69,00±2,02 | 67,45±1,15 | |

| ФУ, % | 36,73±1,15 | 41,00±1,75 | 41,75±1,30**♦♦ | 37,00±1,04 | |

| МЖП, мм | 6,59±0,34 | 6,75±0,33 | 7,50±0,62 | 6,59±0,18 | |

| ЗС, мм | 6,41±0,28 | 6,25±0,25 | 7,71±0,50♦ | 6,82±0,18 | |

Заслуживают внимания результаты исследования размера левого предсердия, величина которого у мальчиков ханты младшей и старшей возрастной групп, а также уроженцев Среднего Приобья в 11-14 лет была достоверно выше в сравнении с девочками данных возрастов. В популяционном сравнении в группах ханты 11-14 и 15-17 лет размер левого предсердия был ниже как у мальчиков, так и у девочек (р<0,05-0,001).

Размер правого желудочка был достоверно меньше у 7-10-летних мальчиков, уроженцев Среднего Приобья при сопоставлении с таковым у девочек данной группы. В популяциях же школьников этот показатель был выше у мальчиков ханты в 7-10 лет (р<0,001), но ниже в 11-14 лет (р<0,05), а в 15-17 лет он преобладал у уроженок Среднего Приобья (р<0,05).

Анализ результатов исследования параметров левого желудочка выявил, что КДР и КСР с возрастом значительно увеличиваются в обеих популяционных группах. Достоверное преобладание КДР и КСР в половых группах было выявлено нами лишь у школьников ханты в возрасте 7-10 лет. В популяционных группах КДР был больше у мальчиков 7-10 и 15-17 лет (р<0,05), и у девочек ханты старшей возрастной группы (р<0,05). Значения КСР были достоверно выше у мальчиков ханты в возрасте 7-10 лет по сравнению с таковыми у девочек. Подобные изменения выявлены и в отношении КДО и КСО, которые свидетельствовали о том, что у мальчиков ханты в возрасте 7-10 лет они достоверно превосходили таковые показатели у девочек.

На фоне более низких размеров полостей сердца у мальчиков и девочек ханты 7-17 лет, по сравнению с их сверстниками, уроженцами Среднего Приобья имело место, как повышение, так и снижение показателей внутрисердечной гемодинамики. Так нами было выявлено достоверное увеличение УО левого желудочка у мальчиков ханты и снижение – у девочек ханты в возрасте 7-10 лет по сравнению с уроженцами Среднего Приобья.

Одновременно с этим были также зарегистрированы и достоверно более высокие показатели ФВ левого желудочка у девочек по сравнению с мальчиками соответствующих популяционных групп в возрасте 7-10 лет и в группе школьников ханты 15-17 лет. Кроме того, ФВ была выраженнее у мальчиков ханты младшего и среднего школьного возраста в сравнении с таковой у уроженцев Среднего Приобья (р<0,01).

Гендерные различия ФУ левого желудочка были характерны для обеих изучаемых популяций школьников: достоверное возрастание ФУ в обеих группах девочек 7-10 лет и снижение - в 11-14 и 15-17лет у уроженок Среднего Приобья. При межпопуляционном сравнении ФУ демонстрировала более высокие значения в группах мальчиков ханты 7-10 и 11-14 лет и девочек ханты 11-14 лет (р<0,001), а более низкие значения у мальчиков ханты в возрасте 15-17 лет (р<0,01).

Толщина межжелудочковой перегородки была минимальна у 7-10-летних мальчиков, уроженцев Среднего Приобья сравнительно с девочками данной популяционной группы (р<0,01) и мальчиками ханты этого возраста (р<0,001). Аналогичная картина наблюдалась и по показателю толщины задней стенки левого желудочка. В среднем школьном возрасте МЖП демонстрировала у мальчиков Среднего Приобья более низкие значения (р<0,01) при сравнении с девочками и более высокие (р<0,05) при сравнении с ханты. Значение толщины МЖП сердца девочек ханты было также меньше, чем у уроженок Среднего Приобья (р<0,01). Обращает на себя внимание тот факт, что при межпопуляционном сравнении ЗС была толще у мальчиков ханты 7-10 лет (р<0,001) и тоньше в возрасте 15-17 лет (р<0,01), чем у мальчиков данных возрастов, являющихся уроженцами Среднего Приобья.

Наиболее выраженные различия параметров аттракторов установлены в группах школьников 11-14 лет, когда происходит активизация всех ростовых процессов на фоне усиления активности симпато-адреналовой системы (Кожевникова О.В. и др., 1997; Баранов А.А. и др., 2006). Уроженки Среднего Приобья имели следующие параметры аттрактора: General V value: 1,63e+013, что на два порядка больше, чем объем аттрактора у девочек ханты (5,27e+011); rX=8,13 и rX=5,17 соответственно. У мальчиков прослеживалась обратная тенденция, поэтому у уроженцев Среднего Приобья объем многомерного параллелепипеда составил 5,80e+009, показатель асимметрии rX=2,60, в то время как в группе ханты объем параллелепипеда был на четыре порядка больше (3,48e+013), а показатель асимметрии rX=10,63.

Системный анализ состояния вегетативной регуляции. Анализ вариационной пульсометрии в покое позволил получить сведения об уровне взаимодействия различных звеньев регуляции, отразил характер компенсаторно-приспособительных реакций и функциональных возможностей организма детей, а также охарактеризовал изменения уровня вегетативных влияний при отсутствии видимых сдвигов основных физиологических показателей (Волокитина Т.В. и др., 2004; Scharpley C.F. et al., 2000).

Мода, как парасимпатический маркер в половых группах ханты достоверно преобладал у мальчиков во всех возрастных периодах. В группах уроженцев Среднего Приобья Мо у мальчиков была выше как в среднем, так и старшем школьном возрасте, но достоверные отличия имела только в возрасте 11-14 лет. Индекс вегетативного равновесия в этой популяционной группе был достоверно выше у девочек среднего школьного возраста. Остальные параметры вариационной пульсометрии достоверно значимых гендерных различий не имели.

При популяционном сравнении наиболее значимые различия установлены нами у 7-10-летних школьников: снижение Мо (р<0,001) и повышение In (р<0,001) и Ivr (р<0,05) у девочек ханты; снижение СКО (р<0,001) и повышение ∆R-R (р<0,05), In (р<0,05), Ivr (р<0,05) у мальчиков. В 11-14-летнем возрасте эта тенденция была характерна для Ivr (р<0,01) у мальчиков ханты.

Возрастные изменения водителя ритма у школьников ханты 7-10 лет демонстрировали высокую долю как адренергических, так и холинергических влияний, но в онтогенезе (к 15-17 годам) тонус вегетативной нервной системы смещался в сторону парасимпатического отдела. У 7-10-летних мальчиков и 11-14-летних девочек выявлено состояние напряжения регуляторных механизмов с малым вариационным размахом, большим индексом напряжения и амплитуды моды, что соответствует высокому уровню активности симпатоадреналовой системы.

Показатели водителя ритма у школьников, уроженцев Среднего Приобья также отражали известную тенденцию повышения парасимпатической активности вегетативной нервной системы с возрастом. Однако, уровень симпатических влияний на хронотропную функцию сердца у девочек, уроженок Среднего Приобья к 11-14 годам выше, чем у мальчиков. Это, по-видимому, связано у девочек с более ранним периодом полового созревания (Агаджанян Н.А. и др., 2006). Высокий уровень напряжения регуляторных механизмов у мальчиков 15-17 лет и девочек 11-14 лет этой популяционной группы и в младшем и среднем школьном возрасте у девочек и младшем у мальчиков группе ханты позволяет говорить о некотором снижении функциональных резервов у школьников этих возрастов. По всей видимости, периоды напряжения регуляторных механизмов следует считать периодами временного риска срыва адаптации.

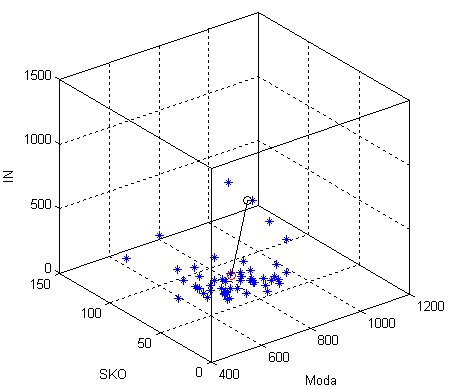

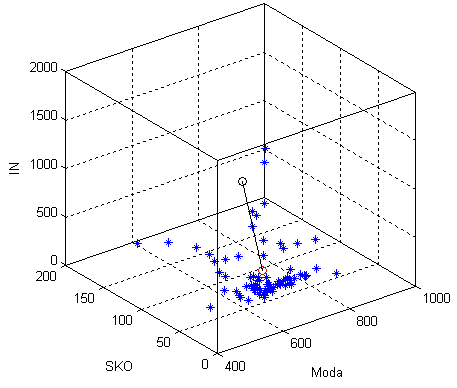

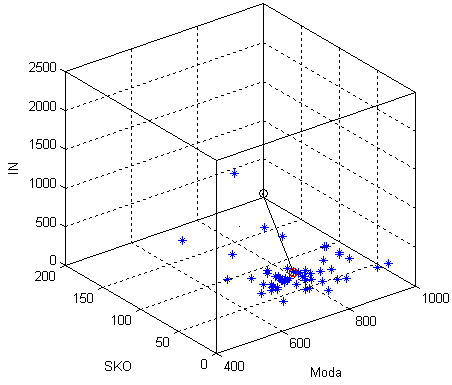

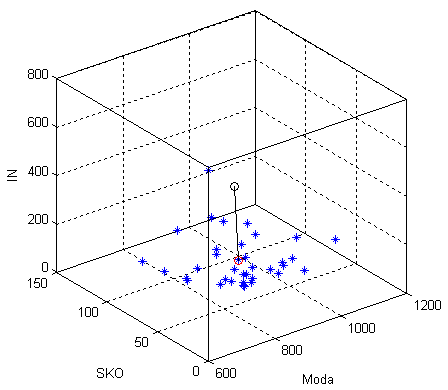

Для популяционных групп были идентифицированы следующие параметры аттракторов: в группе 7-10-летних школьниц, уроженок Среднего Приобья объем аттрактора составлял 7,70e+013, общий показатель асимметрии rX=628,40; в группе ханты – на порядок больше (2,20e+014) и rX=943,78. В среднем школьном возрасте у девочек аттракторы практически не различались по объему: у девочек, уроженок Среднего Приобья объем многомерного параллелепипеда соответствовал значению 1,70e+014, а показатель асимметрии rX=938,84; в группе ханты - 2,19e+014 и rX=785,69 соответственно. В старшем школьном возрасте у уроженок Среднего Приобья General V value: 9,94e+013, rX=579,30; у девочек ханты General V value: 8,83e+013, а показатель асимметрии был минимальным для всех сравниваемых групп девочек и составляет rX=538,08 (рис.7).

Уроженки Среднего Приобья

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Ханты

Рис. 7. Положение ВСОЧ девочек ХМАО-Югры в фазовом подпространстве состояний по показателям вариационной пульсометрии (моде, среднеквадратическому отклонению и индексу напряжения).

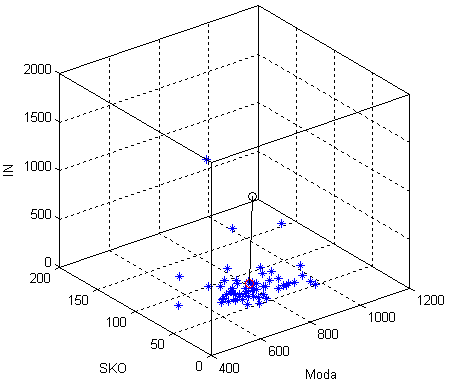

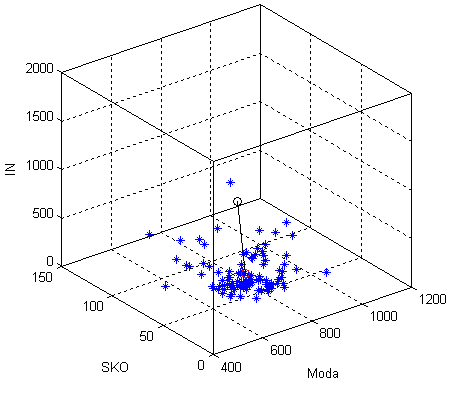

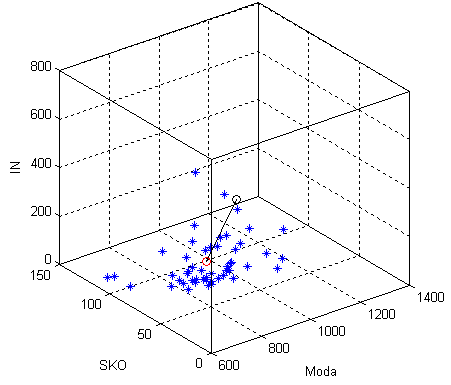

Для сравниваемых групп мальчиков установлено, что различия параметров аттракторов менее выражены, чем для популяционных групп девочек. В возрасте 7-10 лет у уроженцев Среднего Приобья объем аттрактора соответствовал 8,45e+013, а rX=358,45; у мальчиков ханты – 7,65e+013 и rX=543,60 соответственно. В группе среднего школьного возраста объемы аттракторов были максимальны и составили: у мальчиков, уроженцев Среднего Приобья 5,87e+013 и rX=904,91; у мальчиков ханты – 9,04e+013 и rX=491,62 соответственно. В 15-17 лет объемы аттракторов и показатель асимметрии минимальны (рис. 8).

Уроженцы Среднего Приобья

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Ханты

Рис. 8. Положение ВСОЧ мальчиков ХМАО-Югры в фазовом подпространстве состояний по показателям вариационной пульсометрии (моде, среднеквадратическому отклонению и индексу напряжения).

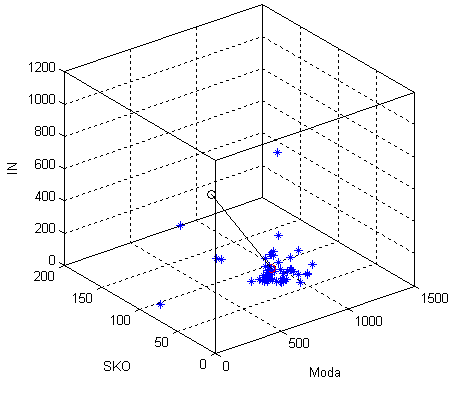

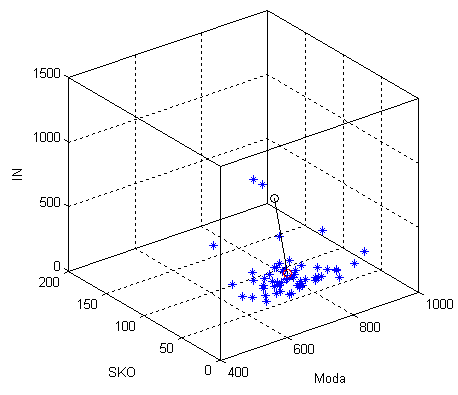

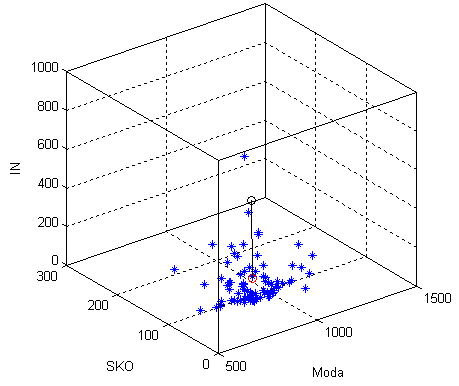

Для выявления взаимосвязей между отдельными изучаемыми параметрами был использован метод корреляционного анализа. В анализ включены взаимосвязи между показателями вариационной пульсометрии и биоэлектрической активности миокарда (рис. 9; 10).

Достоверная обратная связь между показателем возбудимости миокарда предсердий (P, mkV) и водителем ритма (Мо, мс) отмечена нами у мальчиков, уроженцев Среднего Приобья в возрасте 15-17 лет (r=-0,58), а между таковым и активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы (In, %/с, Ivr, %/с) в возрасте 11-14 лет у девочек этой группы (r=-0,51 и r=-0,55).

Отрицательные корреляционные связи длительности зубца Р и Мо, мс (r=-0,54) отмечались у мальчиков ханты 7-10 лет, а в 15-17 лет – с Ivr, %/с (r=-0,55). Положительные корреляционные связи между Р-Q, мс – показателем атриовентрикулярной проводимости и Ivr, %/с (r=0,51), а также АМо,% - показателем отражающем меру мобилизирующего влияния симпатического отдела (r=0,52) выявлены у девочек ханты 15-17 лет, Это свидетельствовало об обратной - у мальчиков ханты и школьников, уроженцев Среднего Приобья и прямой – у девочек ханты взаимосвязи между проведением возбуждения по предсердиям и атриовентрикулярному узлу и уровнем суммарных нервно-гумморальных влияний на ритм сердца.

Обращает на себя внимание от факт, что практически во всех возрастно-половых группах выявлены достоверные положительные корреляционные связи R-R, ms – параметра, отражающего длительность сердечного цикла и показателями парасимпатической активности вегетативной нервной системы, и достоверные обратные – с показателями симпатической активности.

Интенсивность метаболических процессов в миокарде (Т, mkV) связана прямой связью с Мо, мс (r=0,70) у мальчиков ханты 15-17 лет и обратной с Ivr, %/с (r=-0,55) и In, %/с (r=-0,62) у девочек 7-10 лет при усилении активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Интервал Q-T, ms находился в прямой взаимосвязи с Мо, ms, причем в группе мальчиков ханты теснота этой связи выше, чем у девочек (r=0,75; r=0,64; r=0,79 – r=0,32; r=0,69; r=0,65 соответственно). В группе школьников, уроженцев Среднего Приобья просматривалась противоположная тенденция и поэтому обсуждаемая связь была теснее у девочек (r=0,73; r=0,55; r=0,55 – r=0,60; r=0,60; r=0,72 соответственно). Это указывало на прямую зависимость показателя процесса реполяризации миокарда от величины суммарного эффекта влияния симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на синусовый узел.

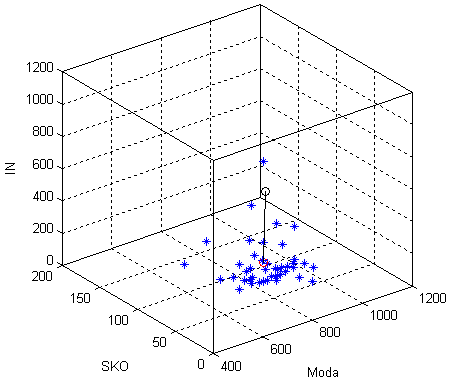

Ханты

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Уроженки Среднего Приобья

Рис. 9. Корреляционные взаимосвязи (r>0,5) показателей биоэлектрической активности миокарда и вариационной пульсометрии у девочек ХМАО-Югры.

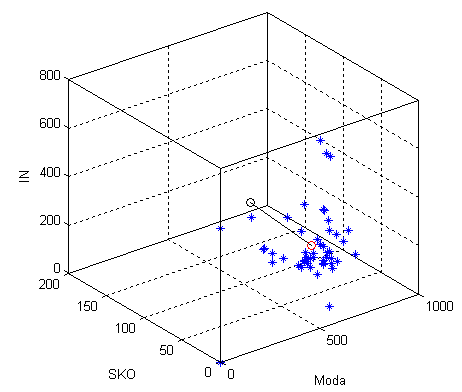

Ханты

7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

Уроженцы Среднего Приобья

Рис. 10. Корреляционные взаимосвязи (r>0,5) показателей биоэлектрической активности миокарда и вариационной пульсометрии у мальчиков ХМАО-Югры.

Большое количество отрицательных корреляционных связей интервалов Q-T, ms и Q-Tс, ms с симпатическими маркерами выявлены нами у девочек ханты 11-14 лет (Ivr, %/с (r=-0,52); In, %/с (r=-0,54); АМо,% (r=-0,59)) и мальчиков ханты 15-17 лет (Ivr, %/с (r=-0,61); АМо,% (r=-0,52)).

В этих же возрастно-половых группах школьников ханты установлено наличие связи обсуждаемых интервалов с ΔRR, мс – отражающего степень вариативности значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряду (r=0,50 – у девочек; r=-0,56 – у мальчиков). В возрастно-половых группах школьников, уроженцев Среднего Приобья аналогичная тенденция по отношению к симпатическим маркерам наблюдалась лишь у 15-17-летних девочек (Ivr, %/с (r=-0,59); In, %/с (r=-0,62); АМо,% (r=-0,60)). Этот факт указывает на тесные взаимосвязи между электрической систолой желудочков и высокой активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы у школьников проживающих в условиях Среднего Приобья на обсуждаемых этапах онтогенеза.

Результаты выявления взаимосвязей между отдельными показателями вариационной пульсометрии и эхокардиографии у изучаемых популяционных групп представлены в таблицах 5.3-5.14. Из материалов каждой из этих таблиц следует, что существует значительная вариабельность величин парных коэффициентов корреляции между указанными выше показателями в возрастном аспекте. Так в группах девочек, уроженок Среднего Приобья к 15-17 годам максимально увеличивается общее число умеренных и значительных взаимосвязей, в то время как у девочек ханты этот процесс наблюдается уже в 11-14 лет, а к 15-17 годам теснота взаимосвязей между показателями вариационной пульсометрии и ЭХО резко снижается. В группах мальчиков ситуация складывалась несколько иначе, поэтому у уроженцев Среднего Приобья наибольшее количество взаимосвязей отмечено нами в возрасте 7-10 и 11-14 лет, а в группе ханты – 7-10 и 15-17 лет.

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее количество сильных связей между параметрами ЭХО и вариационной пульсометрии выявлено нами у девочек ханты 11-14 лет и у девочек, уроженок Среднего Приобья 15-17 лет. В группах мальчиков ханты такая взаимосвязь установлена минимальное количество раз в 7-10 лет, а у уроженцев Среднего Приобья она отсутствовала вообще. Кроме того, у девочек ханты к 11-14 годам постепенно нарастала теснота корреляционных связей эхокардиографических показателей с показателями как симпатической, так и парасимпатической активности. У мальчиков ханты этот процесс касался преимущественно линейных размеров сердца и постепенно нарастал к 15-17 годам. В популяции уроженцев Среднего Приобья, у мальчиков 7-10 лет практически все обсуждаемые эхокардиографические показатели имели значительную корреляционную связь с водителем ритма, которая с возрастом ослабевала.

Анализ таблиц показал, что размер правого предсердия имел значительную корреляционную связь у девочек ханты и уроженок Среднего Приобья в 11-14 лет с СКО (r=-0,57), ∆R-R (r=-0,63), Ivr (r=0,60), In (r=0,60) и с СКО (r=-0,61), ∆R-R (r=-0,52) соответственно; в 15-17 лет данная тенденция была характерна только для уроженок Среднего Приобья (СКО (r=0,64), ∆R-R (r=0,65), Ivr (r=-0,59), In (r=-0,60)). В группах мальчиков этого возраста размер правого предсердия имел прямую значительную связь с СКО (r=0,68), ∆R-R (r=0,66) и обратную с Ivr (r=-0,59), In (r=-0,56) лишь у ханты 15-17 лет.

Размер левого предсердия в группах девочек ханты 11-14 лет прямопропорционально коррелировал с Ivr (r=0,72), In (r=0,68), обратнопропорционально с СКО (r=-0,80), ∆R-R (r=-0,68) и в возрасте 15-17 лет прямопропоционально с СКО (r=0,62), ∆R-R (r=0,59) и обратнопропорционально с Ivr (r=-0,60), In (r=-0,61) в группах девочек, уроженок Среднего Приобья. У мальчиков значительная корреляционная связь по данным показателям выявлена в 11-14 лет и 15-17 лет у ханты (СКО (r=0,68), ∆R-R (r=0,63), Ivr (r=-0,56), In (r=-0,51) и СКО (r=0,68), ∆R-R (r=0,66), Ivr (r=-0,59), In (r=-0,56) соответственно) и в 7-10 лет у уроженцев Среднего Приобья (Мо (r=-0,57), In (r=0,51)).

Размер правого желудочка имел более тесную связь у школьниц изучаемых популяций только в 11-14-летнем возрасте, причем у девочек ханты сильная обратная корреляционная связь была выявлена с показателями парасимпатической активности (СКО (r=-0,73), ∆R-R (r=-0,81)); сильная и значительная с симпатическими - Ivr (r=0,72), In (r=0,69). У уроженок Среднего Приобья значительная прямая корреляционная связь с симпатическими показателями Ivr (r=0,54) и In (r=0,54). У мальчиков данная тенденция отсутствовала.

Линейные размеры левого желудочка у девочек ханты 11-14 лет обратно коррелировали между КДР и Мо (r=-0,55). У уроженок Среднего Приобья этого возраста прямая корреляция между КСР и СКО (r=0,61), КСР и ∆R-R (r=0,52), а в 15-17-летнем возрасте между КДР и Мо (r=-0,62), ∆R-R (r=-0,55) и между КСР и СКО (r=-0,58), ∆R-R (r=-0,70), Ivr (r=0,55), In (r=0,52). В группах мальчиков выявлена связь между КДР и СКО (r=-0,59), Ivr (r=0,53) у ханты 7-10 лет и КДР и СКО (r=-0,74), ∆R-R (r=-0,52), Ivr (r=0,59), In (r=0,57) у ханты 15-17 лет; между КДР и Мо (r=-0,57), In (r=0,52) и КСР и Мо (r=-0,60), In (r=0,52) у уроженцев Среднего Приобья 7-10 лет, между КСР и ∆R-R (r=0,53), Ivr (r=-0,56), In (r=-0,54) у 15-17-летних мальчиков этой популяции.

Корреляционная связь объемных размеров левого желудочка с параметрами вариационной пульсометрии оценивалась как обратная, так и прямая. У девочек ханты наиболее тесные корреляции установлены нами в 11-14 лет между КСО и СКО (r=-0,77), ∆R-R (r=-0,65), Ivr (r=0,76), In (r=0,75), а у уроженок Среднего Приобья как в 11-14 лет (между КСО и СКО (r=0,60), ∆R-R (r=0,50), Ivr (r=-0,47), In (r=-0,48)), так и в 15-17 лет (между КДО и Мо (r=-0,65), КСО и СКО (r=-0,62), ∆R-R (r=-0,73), Ivr (r=0,58), In (r=0,56), УО и Мо (r=-0,70)). У мальчиков, уроженцев Среднего Приобья значительная корреляционная связь между обсуждаемыми параметрами в 7-10 лет выявлена нами между КДО и Мо (r=-0,58), In (r=0,52), КСО и Мо (r=-0,62, In (r=0,51), а в 15-17 лет между КСО и симпатическими показателями (Ivr (r=0,53), In (r=0,55)).

Фракции выброса и укорочения демонстрировали наиболее значимые корреляционные связи с показателями структуры сердечного ритма у девочек обеих популяций в среднем школьном возрасте. Так у девочек ханты ФВ коррелировала с СКО (r=0,58), ∆R-R (r=0,53), Ivr (r=-0,56), In (r=-0,56), а ФУ с СКО (r=0,71), ∆R-R (r=0,65), Ivr (r=-0,68), In (r=-0,67) в возрасте 7-10 лет, а у девочек, уроженок Среднего Приобья ФВ с СКО (r=-0,58), ∆R-R (r=-0,53), Ivr (r=0,59), In (r=0,60) в возрасте 11-14 лет и ФВ с Мо (r=-0,60), ФУ с Мо (r=-0,63) в возрасте 15-17 лет. Значительная корреляционная связь установлена нами у мальчиков обеих популяций в возрасте 7-10 лет: у ханты ФВ коррелировала с СКО (r=0,59), In (r=-0,60), а ФУ с СКО (r=0,58), ∆R-R (r=0,65), Ivr (r=-0,59), In (r=-0,57); у уроженцев Среднего Приобья ФВ с Мо (r=0,63), а ФУ с Мо (r=0,62). В возрасте 15-17 лет ФВ коррелировала с Мо (r=-0,53) и ФВ с Мо (r=-0,55) у мальчиков ханты.

Корреляционный анализ толщины МЖП и ЗС с обсуждаемыми показателями выявил взаимосвязь между МЖП и СКО (r=0,54), ∆R-R (r=0,63), Ivr (r=-0,55), In (r=-0,56) у девочек и ЗС и ∆R-R (r=-0,54) у мальчиков ханты 7-10 лет, а также ЗС и СКО (r=0,52) у мальчиков ханты 11-14 лет. В популяционной группе уроженцев Среднего Приобья такая связь отмечена нами у девочек 11-14 лет (МЖП и СКО (r=0,58)) и 15-17 лет (ЗС и СКО (r=-0,69), ∆R-R (r=-0,59), Ivr (r=0,75), In (r=0,74)).

Таким образом, метод вариационной пульсометрии при исследовании детского населения ХМАО-Югры позволил регистрировать сдвиги нейрогуморального равновесия, степень участия симпатического и парасимпатического звеньев в регуляции ритма сердечных сокращений, степень централизации его управления.