Текст взят с психологического сайта

| Вид материала | Документы |

СодержаниеГлава vii И. П. Павлов |

- Текст взят с психологического сайта, 6189.05kb.

- Текст взят с психологического сайта, 4254.71kb.

- Текст взят с психологического сайта, 1854.21kb.

- Текст взят с психологического сайта, 11863.68kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8514.9kb.

- Текст взят с психологического сайта, 3673.56kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8427.66kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8182.42kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5461.28kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5587.31kb.

1. Больной Л., 42 лет, обратился с жалобами на ежедневные приступы тяжелых головокружений, сопровождающиеся рвотой и резким гипергидрозом, и на резкий шум в ушах. Не может смотреть на движущиеся предметы, на правое ухо не слышит, тяжелое угнетенное состояние, постоянная боязнь приступов. Болен более полутора лет,, отмечается нарастающее снижение работоспособности.

После 3-го сеанса словесного внушения, проведенного во внушенном дремотном состоянии больного, наступило резкое улучшение, после-6-го — больной приступил к занятиям, после 10-го — шум в ушах исчезг и больной начал слышать на правое ухо. Всего было проведено 20 сеансов, полностью восстановивших работоспособность и окончательно устранивших боязнь приступов. Положительный катамнез в течение 10 лет, работает с полной нагрузкой. Ряд легких приступов, возникавших в связи с гриппозной интоксикацией и после резкого переутомления, не снижал общего уровня работоспособности (наблюдение Е. С. Каткова).

2. Больной Б., 54 лет, синдром Меньера 25-летней давности, резко усилившийся и участившийся за последние 3 года. Приступы головокружений со рвотой и потливостью часто идут сериями, один за другим. причем в этих случаях больной вынужден лежать в постели. Жалобы на мучительный шум в левом ухе, особенно в тишине. На левое ухо не слышит с 1925 г. В 1950 г. после тяжелого приступа на улице (во время которого едва не попал под трамвай) стал бояться ходить в одиночку. Снизилась работоспособность, появилось тяжелое сознание бесперспективности лечения. В анамнезе ряд психических травм и тяжелых переживаний.

Систематически проводившиеся сеансы внушения словом во внушенной дремсте резко улучшили общее состояние больного, устранили страх приступов. После 30 сеансов приступы прекратились, шум в ухе-резко ослабел, слух в левом ухе восстановился, хотя отиатры считали. его потерянным. В настоящее время работает с большой нагрузкой,, пользуется всеми видами транспорта, что в течение ряда лет фактически, было для него недоступным (наблюдение Е. С. Каткова).

Нужно подчеркнуть, что оба последних случая невропатологами и отиатрами толковались как вазопатия, связанная с артериосклерозом.

3. На этот раз речь идет об остром, психогенно развившемся на-3-й день после психической травмы тяжелом синдроме Меньера у обратившейся к нам женщины 42 лет. Диагноз невропатолога: энцефалит-Больная вынуждена лежать неподвижно, поворот головы вправо вызывает головокружение и сильную тошноту, при попытке принять сидячее положение наступает головокружение, тошнота и рвота, общая слабость. Применено словесное внушение во внушенном сне, сеансы которого в дальнейшем проводились ежедневно в течение 5 дней. После первого же сеанса больная могла сидеть спокойно, после второго стала вставать и с осторожностью ходить, еще после трех постепенно восстановилось общее благополучие. Была под наблюдением в течение 3 лет; рецидива не отмечалось (наблюдение автора).

Применение словесного внушения дает также возможность бороться и с морской болезнью как в случае морского плавания, так и в других аналогичных условиях, например при езде в автобусах, при авиаполетах и т. п.

Для объективного доказательства изменения деятельности зрительного анализатора под влиянием того или иного внушения мы также воспользовались методом условных рефлексов.

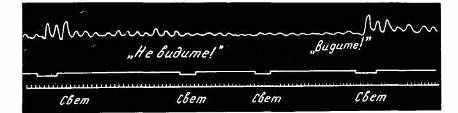

У наблюдаемой Ш. (1928) был выработан дыхательный условный рефлекс на свет. Этот рефлекс, как и звуковой, образовался быстро и прочно: уже после одного сочетания вспышки света (электрической лампы) с электрическим током возникла дыхательная реакция на вспышку света. Когда рефлекс достаточно упрочился, было сделано словесное внушение: «Вы потеряли зрение, не видите!» После этого реакция на световое раздражение уже не получалась (рис. 41). Таким образом, в данном случае, как и в случаях со слуховыми раздражениями, метод условных рефлексов дает объективное доказательство изменений в состоянии зрительного анализатора.

Рис. 41. Влияние на дыхательный условный рефлекс, выработанный на свет, словесного внушения: «Вы не видите!» и «Вы видите!».

Данные ряда аналогичных исследований указывают «а реальную возможность возникновения функциональной глухоты и слепоты, нередко принимаемых клиницистами за органическую. Нам неоднократно приходилось наблюдать годами длившийся реактивный амавроз, трактовавшийся офтальмологами как ретробульбарный неврит. Вследствие этого в течение многих лет не проводилась необходимая патогенетическая терапия, направленная на устранение психической травмы, вызвавшей эту амавротическую реакцию. Применение же того или иного приема психотерапии обычно в весьма короткий срок (часто в 1—2 сеанса) полностью возвращало зрение к норме.

Приводим примеры.

1. Больная Б. страдала в течение 4 лет левосторонним амаврозом, который офтальмологи считали симптомом ретробульбарного неврита. Установленное нами наличие психической травмы дало возможность устранить этот амавроз путем однократного сеанса гипносуггесивной терапии, причем стойкость наступившего эффекта была прослежена на протяжении последующих 4 лет (наблюдение автора).

2. Больная с диагнозом ретробульбарного неврита направлена офтальмологической клиникой в Украинский психоневрологический институт. Одному из наших сотрудников (Р. Я. Шлифер) удалось выя вить в анамнезе психическую травму, явившуюся причиной не поддававшегося обычному лечению 6-летнего расстройства зрения (острота зрения 0,1). Проводившаяся им психотерапия (ежедневные словесные внушения в бодрственном состоянии больной) улучшала остроту зрения ежедневно на 0,1—0,2 (ino данным исследований, систематически проводившихся офтальмологической клиникой). Через неделю после начала лечения больная уехала домой с остротой зрения 0,9, сохраняя его на этом уровне в течение последующего 8-летнего катамнеза (наблюдение Р. Я. Шлифер).

— ЮЗ —

3. У больной Л., 38 лет, под влиянием острой психической травмы возник двусторонний амавроз, не поддававшийся всем примененным приемам лечения. Проведено четыре сеанса разъяснения, убеждения и внушения в бодрственном состоянии, с повторением того же в дремотном состоянии, что полностью восстановило зрение (наблюдение автора).

Известно, что такого рода амавротические реакции на психотравму обычно хорошо поддаются речевой терапии. Так, В. И. Здравомыслов (1965) наблюдал случаи устранения двусторонних психогенных амав-розов под влиянием словесных внушений. Немало таких случаев описано во время первой мировой войны, когда только гипносуггестивная терапия восстанавливала зрение.

Переходим к вопросу о возможности влияния путем внушения (а также самовнушения) на цветное зрение, т. е. на восприятие цветов и на цветоразличение. При работе в промышленности или на транспорте, связанной с цветной сигнализацией, это получает немаловажное практическое значение.

По вопросу о возможности психогенного расстройства цветоощущения нет полной определенности. В литературе имеются прямо противоположные суждения, причем одни авторы признают такую возможность, в то время как другие ее отрицают.

Известную ясность в этот вопрос может внести гипносуггестивный эксперимент. Так, Н. Е. Введенский еще в 1911 —1913 гг. в своих лекциях указывал на возможность вызывания внушением в гипнотическом сне явления цветовой слепоты. При этом он отмечал, что под влиянием соответствующего внушения исследуемые переставали различать красную и зеленую части спектра и на вопрос, какого цвета даваемые им куски красной и зеленой материи, отвечали, что они желтоватого цвета. Таким образом, здесь, как говорит Н. Е. Введенский, «искусственно вызывалось явление, известное под именем дальтонизма». Однако объективных доказательств внушения ахроматопсии не было.

Наиболее доказательными могут быть исследования с помощью полихроматических таблиц Ишихара или Рабкина (со скрытьши цифрами разного цвета). Как известно, применение этих таблиц не только дает возможность отличить лиц с расстройством цветового зрения от нормальных (трихроматов), но и установить симуляцию и диссиму-ляцию.

Исследованиями нашего сотрудника М. Д. Трутеня, проведенными в 1941 г. совместно с офтальмологом Ф. Ф. Марморштейн, с помощью этих таблиц у 42 исследуемых была показана возможность осуществления путем внушения во внушенном сне частичной ахроматопсии (на красный и зеленый цвета).

Идентичность результатов этих исследований, проведенных с помощью как таблиц Рабкина, так и таблиц Ишихара, достигает 80,4%. Приведем для примера одно из их наблюдений.

Больная Б., 42 лет, нормальный трихромат. До гипнотического внушения хорошо прочитывала на ряде таблиц скрытые красные цифры и фигуры. После соответствующего внушения, сделанного во внушенном сне, она не смогла прочесть ни одной из «красных» цифр на таблицах 1, 2, 3, 6, 7, 12 и 13 Ишихара и ни одной из скрытых «красных» цифр таблиц Рабкина.

С этими данными согласуются наблюдения Эриксона (Erikson, 1939), касающиеся 6 исследуемых, которым внушалась слепота на красный, зеленый и красный + зеленый цвета.

Все это лишний раз подтверждает положение школы И. П. Павлова о наличии в коре мозга также и цветового анализатора.

Ограничимся приведенными данными и примерами, указывающими на возможность психогенеза некоторых расстройств зрения, что требует соответствующего терапевтического подхода. То же цужно сказать и о расстройствах слуха, реактивное выпадение которого, хорошо известное психоневрологам, также не всегда учитывается отиатрами.

Возможно ли влияние речевого воздействия на состояние и деятельность других анализаторов?

Как отмечает И. П. Павлов (1951а), «тончайшие элементы и моменты скелетно-мышечной деятельности являются такими же раздражениями, как и раздражения, идущие от внешних рецепторов» ', а потому они также вступают во временные связи со всеми другими деятельностями организма. Отсюда мы можем ожидать, что через словесное воздействие возможно влияние на состояние кинестезического анализато-р а. Таким путем могут возникать психогенные (кортикогенные) нарушения деятельности тех или иных отделов двигательного аппарата.

Объективные доказательства происходящего под влиянием соответствующего словесного воздействия выпадения функций двигательного анализатора были получены С. Л. Левиным (1936).

Наблюдения велись над детьми по комбинированной условнореф-лекторной секреторно-двигательной методике Н. И. Красногорского. В гипнотическом сне внушалось: «Вы перестали видеть, перестали слышать, перестали чувствовать раздражения вашей кожи!», т. е. осуществлялось выключение зрительного, слухового и кожного анализаторов, вследствие чего выработанные ранее секреторные и двигательные условные рефлексы исчезали. Секреция слюны уменьшалась (с 25 до 0—5 капель), одновременно отсутствовала двигательная реакция. То же имело место и в том случае, когда внушение было направлено на устранение не рецепторных, а эффакторных функций, т. е. внушался двигательный паралич конечности.

По данным И. М. Невского (1949), сделанное в гипнотическом сне словесное внушение о наличии паралича верхних конечностей приводит к удлинению хронаксии флексеров этих конечностей в среднем в 2'/г раза по сравнению с ее величиной в том же состоянии внушенного сна, но до указанного словесного воздействия. Это является одним из объективных критериев реализации сделанного внушения.

Сказанное относится к кинестезическому анализатору и подтверждается наблюдениями параличей и гиперкинезов.

Приводим некоторые из них, не упоминая о хорошо известных «истерических» параличах движений.

1. Больная К-, 23 лет, кондуктор трамвая. В анамнезе имеется указание на падение с трамвая навзничь без ушиба затылка, после чего в тот же день развился тик п. accessorii в форме так называемой салаамо-вой судороги (беспрестанные кивательные движения головы), так как, падая, больная сделала головой защитное движение вперед. Несмотря на длительное поликлиническое лечение, тик не прекращался в течение нескольких недель.

Под воздействием словесного внушения больная заснула быстро и глубоко. Уже во время засыпания насильственные движения стали уменьшаться и во время внушенного сна прекратились совершенно. Сделаны внушения успокоительного и ободряющего характера, забвения происшедшего. Проснулась без кивательных движений: салаамова судорога исчезла и больше не появилась. Д"аким образом, один сеанс

1 И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей мереной деятельности (поведения) животных. Медгиз, 1951, стр. Э14.

словесного внушения во внушенном сне вызвал стойкое устранение возникшего навязчивого гиперкинеза.

Через месяц после этого она вновь перенесла физическую травму и была доставлена в сумеречном состоянии. Однако рецидива салаамо-вой судороги это не вызвало (наблюдение автора).

2. У больной Г., 16 лет, типичный хореический синдром. Постельный режим в течение 8 месяцев и общая укрепляющая терапия не давали эффекта, вследствие чего мать больной обратилась к нам. Из беседы выяснилось, что за несколько дней до заболевания на руках больной умерла ее сестра, страдавшая менингитом, что произошло в отсутствие матери. Возникло тяжелое переживание с самообвинением в смерти сестры. Больная стала худеть и 'постепенно развились хореические движения. Через год эти движения приняли ярко выраженный характер. Обычные методы лечения оказались безрезультатными.

После проведенной с на<ми беседы больная заявила близким, что ей стало легче: «Профессор сказал мне, что я не виновата в смерти сестры, у нее было тяжелое течение менингита, не поддававшееся лечению». После второй беседы наступило резкое улучшение и через 3 недели, постепенно ослабевая, хореические движения совершенно исчезли. С тех пор девушка здорова, окончила консерваторию, поступила на сцену. Когда через 3 года забеременела, снова появились хореические движения, которые после аборта прекратились.

У данной больной имела место психическая травма, вызвавшая перенапряжение и срыв высшей нервной деятельности, проявившийся преимущественно в форме хореического синдрома, т. е. патологической инертности раздражительного процесса, относящегося к двигательному анализатору. В начале лечения психическая травма не была учтена лечившими больную врачами, вследствие чего лечение оказывалось безрезультатным. Психотерапия в виде двух сеансов анамнестической и разъяснительной беседы, проведенных в бодрственном состоянии больной, полностью устранила весь патологический синдром (наблюдение автора).

Таким образом, путем словесного внушения соответствующего содержания оказывается возможным устранять функциональные нарушения деятельности скелетной мускулатуры, возникающие в форме параличей, навязчивых движений, ослабления мышечной силы и пр.

Речедвигательный анализатор также может быть.подвергнут внушающему воздействию слова. Путем соответствующего словесного внушения можно вызвать психогенные расстройства речи (мутизм), с одной стороны, и устранить эти явления — с другой.

Для иллюстрации приводим примеры из нашей практики.

Больная П., 57 лет, направлена в диспансер с заключением: ЛОР-органы без патологических изменений. На приеме больная мутична и афонична. Плачет, волнуется. По словам сопровождающего ее мужа, до болезни была впечатлительной, эмоционально лабильной, покладистой по характеру, трудолюбивой, исполнительной. Полтора месяца назад очень остро пережила обиду, когда ей в грубой форме было сделано незаслуженное замечание. Была угнетена, плакала. Заснув вечером, на утро не проснулась и та« продолжала спать в течение 10 суток. За это время вставала (не просыпаясь) только для физиологических отправлений. Когда проснулась, не могла говорить, появилась плаксивость и расстройство сна. Медикаментозное лечение на протяжении мес;:ца не дало эффекта, речь не восстанавливалась.

Данные письменного опрчоса больной и обследования ее соматического и неврологического статуса свидетельствовали о функциональном характере заболевания. Поэтому ей было уверенным тоном сказано:

«Врач вас усыпит, после чего по его требованию вы проснетесь с полным восстановлением речи!» Больная быстро заснула. После соответствующего внушения речь по пробуждении полностью восстановилась. Больная находилась под наблюдением в течение 6 лет, здорова, рецидивов не было (наблюдение нашей сотрудницы М. И. Кашгцур).

Нет сомнения в том, что в данном случае возникло запредельное торможение (выразившееся прежде всего в виде нетрерывного :10-суточ-ното сна), распространившееся также на речедвигателыный анализатор. Однако, когда общее разлитое сонное торможение исчезло, речедвига-

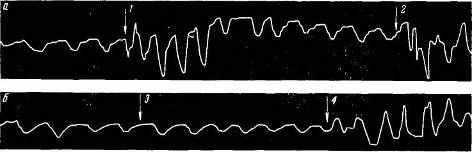

Рис. 42. Реакция дыхания во внушенном сне на словесные внушения: «Хинин во рту!»

и «Хинина нет во рту!».

Рис. 43. Влияние слйсесного внушения на восприятие раздражений обонятельного анализатора во внушенном сне.

а — реакция дыхания на реальное (1) и внушенное (2) вдыхание нашатырного спирта; б — реакция

дыхания на реальное вдыхание нашатырного спирта после словесного внушения анестезии слизистой

носа (3) и восстановления ее чувствительности (4).

тельный анализатор оставался в патологически закрепившемся тормоз-ком состоянии, пока, наконец, путем психотерапии это местное инертное состояние запредельного торможения не было устранено.

По-видимому, другие виды функциональных нарушений деятельности речедвигательного анализатора, выражающиеся в форме истерической эхолалии, вербигерации и пр., также могут быть устранены путем словесного воздействия во внушенном сне. Об этом свидетельствуют высказывания И. П. Павлова, что стереотипы скелетного движения мо-пут и должны быть понимаемы как выражение «патологической инертности раздражительного процесса в корковых клетках, связанных с движением», персеверации же следует представлять себе так же, «только в клетках речевого движения» * (разрядка наша, — К. П.).

Что касается других анализаторов, то аналогичными словесными воздействиями в них также могут вызываться соответствующие объективно устанавливаемые положительные и отрицательные реакции. Не •останавливаясь подробно на каждом из них, ограничимся приведением достаточно показательных кривых (рис. 42—44).

Следует отметить, что все сказанное выше в полной мере относится не только к экстерорецепторам, но и к интерорецепторам, ибо деятель-

1 И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Медгиз, 1951, стр. 443.

ность внутренних анализаторов организма человека также находите» под влиянием коры мозга и также может претерпевать изменения путем словесного внушения. Иллюстрировать это могут наши наблюдения, относящиеся еще к 1928 г.

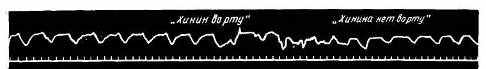

Исследуемая Ш. в течение длительного времени находилась в состоянии внушенного сна, причем ее пневмограмма непрерывно записывалась (рис. 45). Неожиданно мы заметили, что спокойная до того времени ритмика ее дыхания оказалась явно нарушенной. На наш вопрос:

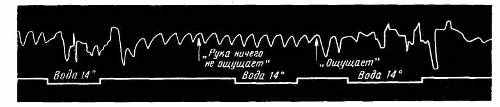

Рис. 44. Реакция дыхания на холодовое раздражение (опускание руки в воду температуры 14°) во внушенном сне до и после словесного внушения: «Рука ничего не ощущает»

и «Рука ощущает!».

«Что вас тревожит?» Ш. ответила: «Мне нужно!» За полчаса до того ей было внушено, что она выпила один за другим три стакана воды, вследствие чего у нее возникли интероцептивные раздражения, идущие со стороны шейки мочевого пузыря. Ей тот час же было сделано отри-

Рис. 45. Реакция дыхания во внушенном сне на интероцептивные раздражения со стороны шейки мочевого пузыря до и после словесного внушения: «Мочиться

не хочется!».

дательное внушение: «Мочиться не хочется!», после чего проявления беспокойства прекратились и кривая дыхания вновь стала ровной. После шробуждеюия у нее выделилось 225 мл мочи как результат сделанного внушения.

Итак, путем словесного воздействия оказывается возможным вносить изменения во все проявления деятельности различных анализаторов, как и в анализаторную функцию коры мозга в целом, усиливая или, наоборот, ослабляя ее и даже полностью прекращая деятельность отдельных анализаторов.

Все сказанное имеет весьма важное значение, свидетельствуя о том, что обе главнейшие функции коры мозга — замыкательная и анализаторная,— обеспечивающие уравновешивание человеческого организма с внешней средой, подвержены воздействиям слова. В силу этого последнее оказывается способным играть в системе высшей нервной деятельности человека немаловажную роль. В дальнейшем изложении приводятся многочисленные и разнообразные фактические данные, подтверждающие сказанное.

ГЛАВА VII

ИЗВРАЩЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

...В периферических аппаратах афферентных проводников мы имеем постоянное превращение разных видов энергии в раздражительный процесс. Почему бы при определенных условиях не происходить превращению энергии раздражительного процесса в энергию тормозного и наоборот?

И. П. Павлов

Описанные в предыдущей главе исследования касались непосредственного воздействия словом на деятельность анализаторов. Создаваемые таким путем явления выпадения функций (анальгезия, глухота и пр.) свидетельствовали о возникновении под влиянием речевого внушения в соответствующих участках коры мозга локального сна определенной гриппы клеток. Явления же повышения этих функций свидетельствовали о возникновении тем же путем усиления возбуждения этой группы кледок. Таким образом, имелась прямая, непосредственная реакция на словесное раздражение того или иного элементарного содержания, например «больно» или «не больно» и т. д.

Переходим к рассмотрению еще одной группы исследований, в которых мы поставили задачу вызывать путем воздействия словом различные изменения (модификации) чувствительности корковых клеток, вплоть до полного ее извращения. Мы имели в виду четко опреде-.лить ту роль, какую может играть слово, изменяющее самый характер отношения коры мозга к тому или иному раздражителю. Первая попытка в этом направлении была сделана нами еще в 1910 г. (стр. 84—85).

Как известно, возможность получения в хронических опытах на собаках извращенных реакций на безусловные раздражители впервые была установлена М. Н. Ерофеевой (1912) в лаборатории И. П. Павлова. В ответ на сильный фарадический ток, вначале вызывавший бурную двигательную оборонительную реакцию, ей удалось в дальнейшем получить слюнную реакцию при полном покое животного. Иначе говоря, электрокожный раздражитель был сделан условным возбудителем пищевой реакции, так как он подкреплялся пищей. В опытах М. К. Петровой, также проводившихся на собаках, сильный фарадический ток, сначала вызывавший сильное возбуждение, в дальнейшем стал вызывать сонное торможение. А. Г. Иванову-Смоленскому (1929) удалось в ответ на звуковой раздражитель значительной силы добиться развития у наблюдаемых им лиц сонного торможения и сна.

Как говорит по этому поводу И. П. Павлов, здесь происходит «превращение безусловного раздражителя одного рефлекса в условный дру-

— 109 —

того», иначе говоря, «перевод нервного возбуждения с одного пути на" другой» (в опыте М. Н. Ерофеевой реакция на болевое раздражение с болевого центра переключилась на пищевой центр) '.

Проведенные нами в 1928—1932 гг. систематические исследования-подтвердили, что словесный раздражитель, действительно, может быть* фактором, устраняющим действие безусловного раздражителя или извращающим его значение. Мы имеем здесь в виду получение именно извращенных реакций, т. е. реакций, противоположных по своему характеру адекватным реакциям на действительные раздражители.. По-видимому, в этом нет ничего неожиданного, ибо, как отмечают' К. М. Быков и И. Т. Курцин (1952), «сила кортикальных импульсов может быть настолько велика, что она способна не только затормозить, но даже извратить врожденную безусловнорефлекторную реакцию».

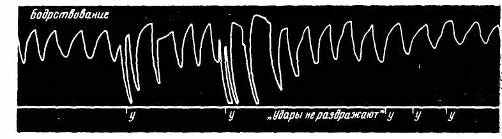

Рис. 46. Реакция дыхания на звуковое раздражение до и после словесного внушения-. «Удары вас не раздражают!». У — удары молотком по железному листу.

Другая часть этих исследований посвящена вопросу о воздействии словесного внушения на работоспособность (на физическую работу). Наконец, наши клинические наблюдения дают основание утверждать, что самое отношение человека к тем или иным факторам внешней среды, в частности к ситуации, травмировавшей его психику, также может изменяться путем соответствующего словесного воздействия.

Приводим некоторые из них.

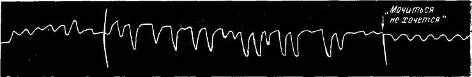

1. Наблюдаемой Ш., находившейся в бодрственном состоянии, в императивной форме сделано внушение: «Раздражавшие вас раньше удары молотком по железному листу, которые вы сейчас услышите, теперь уже не. раздражают!». На рис. 46 мы видим положительный эффект реализации этого внушения: в то время как до этого в ответ на каждый наносимый по железному листу удар у Ш. возникала адекватная дыхательная реакция, которую она не могла произвольно задержать (см. рис. 10),. после указанного отрицательного словесного внушения такой реакции уже не наблюдалось —сильные звуковые (безусловные) раздражения стали индифферентными для ее нервной системы. Таким образом, отношение коры мозга к данному раздражителю резко изменилось: под влиянием слова резкий звук удара молотка получил для нее совершенно иное значение.

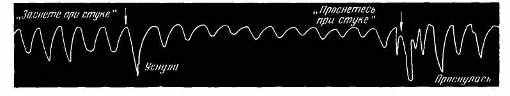

2. Другой случай является еще более демонстративным. Той же наблюдаемой, находящейся в бодрственном состоянии, делается внушение: «Заснете при сильном стуке по столу молотком!». Этого оказалось достаточно, чтобы получилась соответствующая реакция, о характере которой можно судить по кривой дыхания: почти одновременно с сильным ударом молотка у Ш. опустились веки, а запись на барабане кимо-

1 И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарии головного мозга. 1927,. стр. 36.

__ tin

графа отметила спокойный начальный вдох и последующее более уплощенное поверхностное дыхание. Сделанное через некоторое время новое внушение: «Проснитесь при стуке!» вызвало соответствующую реакцию—при ударе молотка Ш. проснулась и кривая дыхания приобрела характер, отвечающий бодрственному состоянию (рис. 47).

Итак,' если в первом случае путем словесного воздействия мы превратили сильный и резкий безусловный звуковой раздражитель в раздражитель, приводящий в состояние внушенного сна, т. е. в раздражитель условный, тормозной, усыпляющий, то во втором случае, при ином содержании произведенного внушения, тот же фактор был превращен в растормаживающий, возбуждающий раздражитель. Еще более показательными могут быть следующие два исследования, иллюстрируемые рис. 48 и 49.

Рис. 47. Различная реакция исследуемой на один и тот же раздражитель в зависимости от содержания словесного внушения. Запись дыхания. Стрелки обозначают удары

молотком по столу.

3. На этот раз в качестве раздражителя мы пользовались весьма сильным громыханием большого листа кровельного железа. На это раздражение, как и на сильный удар молотком по тому же листу, наблюдаемая, будучи в бодрственном состоянии, отвечала бурной дыхательной реакцией, сопровождающейся повышением артериального давления (на 15 делений). Затем в том же бодрственном состоянии ей было внушено: «При ударе по железному листу заснете!», и в ответ на последующий удар молотка возникло сонное торможение, доказательством чего служили соответствующие изменения дыхания и артериального давления (в сторону его падения). Наконец, была дана следующая словесная инструкция: «При стуке метронома проснетесь, а заснете по прекращении стука». Кривая показывает эффект реализации данного внушения: при первом же стуке метронома последовало пробуждение из состояния внушенного сна, при звуке ударов метронома — бодрствование, а по прекращении их — засыпание (рис. 48). Соответствующие этому изменению величины кровяного давления свидетельствовали о происходящих при этом сдвигах в состоянии вегетативной нервной системы.

4. В данном случае имелось в виду вызвать извращенное отношение к длительно действующему звуковому раздражителю (непрерывное сильное громыхание листа кровельного железа). С этой целью наблюдаемой, находящейся в бодрственном состоянии, в императивной форме была дана словесная инструкция: «При первых звуках сильного громыхания заснете и, пока оно не прекратится, будете спать глубоким сном; прекращение же громыхания вас пробудит!». Действительно, первые же звуки громыхания привели наблюдаемую в состояние внушенного сна. При этом, судя по ходу пневмограммы, состояние внушенного сна развивалось в сторону его дальнейшего углубления; при прекращении же громыхания исследуемая тотчас же проснулась. При этом артериальное давление до усыпления было равно 135 мм рт. ст., во время внушенного

сна — 130 мм, снижаясь до