Конкурс юных техников «Хочу все знать»

| Вид материала | Конкурс |

- Программа по внеурочной деятельности «Хочу всё знать» интеллектуально-познавательной, 1098.79kb.

- Публичный отчет моу дод «Валуйская городская станция юных техников» Белгородской области, 150.1kb.

- Конспект занятий Итоговое занятие по экологии в подготовительной к школе группе. Научно-познавательный, 218.4kb.

- Задачи Выставки-конкурса: Популяризация достижений юных техников моделистов. Изучение, 69.8kb.

- Конкурс юных чтецов «Живая классика», 150.41kb.

- Конкурс исследовательских краеведческих работ «Литературный Петрозаводск», 287.04kb.

- Министерство общего и профессионального образования Ростовской области Управление образования, 78.56kb.

- И. о министра образования Н. Я. Карпушин 2010 года Положение о краевом конкурс, 46.41kb.

- «Хочу все знать», 18.63kb.

- Шатилова Тамара Михайловна – педагог дополнительного образования, 290.32kb.

МОУ Сухобезводненская средняя общеобразовательная школа

Районный конкурс юных техников

«Хочу все знать»

Исследовательский проект по теме:

«Техника космических исследований»

Проект выполнил ученик 8 класса

Чикуров Алексей.

Руководитель проекта: учитель физики

высшей категории

Булатова Нина Сергеевна

п. Сухобезводное

2009 год.

Содержание.

- Введение……………………………………………………………3

- Основная часть

1.Циолковский-основатель теории реактивного движения

1.1Основы теории РД…………………………………………… 5

1.2 Ракетный двигатель на жидком топливе…………………… 7 1.3 Ракета 1903 года……………………………………………… 8

1.4 Ракета 1914 года………………………………………………10

1.5 Ракета 1915 года………………………………………………12

1.6 Составные ракеты…………………………………………… 16

2.Работы Н.И. Тихомирова…………………………………………….. 14

3.Американский гений……………………………………………………15

4.Споры о приоритете…………………………………………………… 16

5.Современные реактивные двигатели

5.1 РДЖТ………………………………………………………… 17

5.2 РДТТ………………………………………………………… 20

5.3 Ракетные ступени…………………………………………… 22

6.Первые полеты человека……………………………………………… 23

III. Заключение…………………………………………………………26

IV. Литература…………………………………………………………28.

I. Введение.

Свое развитие ракетная техника получила в связи с современными военными потребностями и космическими исследованиями, но история ракет уходит своими корнями в Древнюю Грецию. В паровой машине, названной его именем, Герон продемонстрировал принцип реактивного движения. Небольшой металлический сосуд, имеющий форму птицы и наполненный водой, подвешивался над огнем. Когда вода закипала, струя пара выбрасывалась из хвоста птицы, толкая сосуд вперед. Это устройство не нашло практического применения, и сам принцип был впоследствии забыт.

В Китае приблизительно в 960 н.э. впервые был применен черный порох – смесь селитры (окислитель) и древесного угля с серой (горючее) – для метания снарядов. В 11в. была достигнута дальность метания таких снарядов около 300 м. Эти «ракеты» представляли собой бамбуковые трубки, наполненные порохом. Их главным назначением в бою было наводить панику на людей и лошадей. В 13в. вместе с монгольскими завоевателями ракеты попали в Европу.

Современная ракетная техника обязана своим развитием трудам и исследованиям трех выдающихся ученых: Константина Циолковского (1857–1935) из России, Германа Оберта (1894–1989) из Румынии и Роберта Годдарда (1882–1945) из США.

Целью моей работы является - изучение этапов развития ракетной техники.

Задачи:

1.Изучить труды выдающихся ученых.

2.Выяснить, кто же является основателем реактивного движения.

3.Узнать о первых космонавтах.

II.Основная часть.

1. Циолковский – основатель теории космических полетов.

Константин Эдуардович Циолковский родился 17 (29) сентября 1857 г. в селе Ижевском Рязанской губернии, где его отец служил лесничим. После перенесенной в детстве скарлатины почти полностью п

отерял слух, что лишило его возможности поступить в учебное заведение. Образование получил самостоятельно, в 1879г. он сдал экстерном экзамены на звание учителя народного училища, а в 1880 г. был назначен на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. Позже он перебрался в Калугу, где и прожил до самой смерти.

отерял слух, что лишило его возможности поступить в учебное заведение. Образование получил самостоятельно, в 1879г. он сдал экстерном экзамены на звание учителя народного училища, а в 1880 г. был назначен на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. Позже он перебрался в Калугу, где и прожил до самой смерти. Научные интересы Циолковского

Все свободное время Циолковский посвящал научным опытам. В своей квартире он устроил маленькую лабораторию, где проделывал множество экспериментов. В средине 1880-х гг. окончательно определилась сфера научных интересов Циолковского — он решил посвятить себя разработке летательных аппаратов. «В 1885 г., имея 28 лет, — писал он, — я твердо решил отдаться воздухоплаванию и теоретически разработать металлический управляемый аэростат». Результатом его исследования в этой области стало сочинение «Теория и опыт аэростата», в котором было дано научно-техническое обоснование конструкции дирижабля с тонкой металлической оболочкой. Несмотря на оригинальность, проект Циолковского, отправленный в воздухоплавательный отдел Русского технического общества, не заинтересовал его членов и остался нереализованным. Такая же судьба ждала в будущем большинство его разработок. В 1893 г. Циолковский выпустил небольшую брошюру «Аэростат металлический управляемый».

В начале 1390-х гг. у Циолковского возник интерес к летательным аппаратам тяжелее воздуха. В 1891 г. он опубликовал работу а в 1894 г. появилась статья Циолковского «К вопросу о летании посредством крыльев». Здесь он сделал попытку путем расчетов определить основные летные характеристики аэроплана для установившегося горизонтального полета. Циолковский соорудил у себя дома в Калуге первую в России самодельную воздуходувную (аэродинамическую) трубу и провел здесь много экспериментов по определению сопротивления тел различной формы. В 1900 г., получив небольшое денежное пособие от Академии наук, он создал аэродинамическую трубу большей мощности с аэродинамическими весами. К сожалению, результаты экспериментов Циолковского не были своевременно опубликованы и потому не оказали никакого влияния на развитие авиации. Многие закономерности, им впервые установленные, были обнаружены потом другими учеными.

1.1 Основы теории реактивного движения Циолковского

Однако главным образом имя Циолковского связывается теперь с развитием теории реактивного движения (ракетодинамикой), основы которой он заложил. Первая его статья на эту тему «Исследование мировых пространств реактивными приборами» появилась в 1903г. в журнале «Научное обозрение». В этом труде Циолковский впервые в истории предложил использовать ракету для исследований космических пространств и межпланетных полетов. Он первый задумался над вопросами, каковы основные законы, управляющие движением ракеты, заметно меняющей в процессе полета свою массу? Как рассчитать скорость полета реактивного аппарата? Как выбраться на реактивном приборе за пределы атмосферы? Как выбраться за пределы притяжения Земли? В этой же статье Циолковский впервые дал описание жидкостной ракеты, в которой горючим является жидкий водород, а окислителем — жидкий кислород.

Циолковский попытался сделать математический расчет движения такой ракеты в свободном пространстве. Понятно, что в ходе полета масса ракеты из-за расхода топлива будет постепенно уменьшаться. Циолковский учел это и вывел формулу, позволяющую определить скорость ракеты при постепенном изменении ее массы. Эта формула называется теперь формулой Циолковского. Благодаря ей впервые стало возможным путем вычислений заранее определять летные характеристики ракет. Позже Циолковский попробовал разрешить более сложную задачу — рассчитать движение ракеты при ее вертикальном старте с поверхности Земли, то есть тогда, когда на нее воздействуют гравитация и сила лобового сопротивления воздуха. Выведенные им формулы не учитывают многих обстоятельств, с которыми столкнулась позднее ракетодинамика (например, Циолковский не имел еще представления о силах сопротивления при сверхзвуковых скоростях, движение ракеты он рассматривал как прямолинейное, а влияние систем управления на летные характеристики вообще не учитывалось). Поэтому в наше время расчеты Циолковского можно рассматривать лишь как первое (грубое) приближение, но суть происходящего отражена в них верно.

Управлять полетом ракеты Циолковский предполагал или при помощи графитовых рулей, помещаемых в струе газа вблизи раструба (сопла) реактивного двигателя, или поворачивая сам раструб. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие перегрузок на космонавтов при старте ракеты, Циолковский предлагал погружать их в жидкость равной плотности. Позже Циолковский пришел к очень плодотворной идее многоступенчатых ракет (ракетных поездов и эскадрилий ракет в его терминологии). Он же заложил основы расчета полета этих ракет. (В 1926 г. Циолковский разработал теорию полета двухступенчатой ракеты с последовательным отделением ступеней, а в 1929 г. — общую теорию полета многоступенчатой ракеты.)

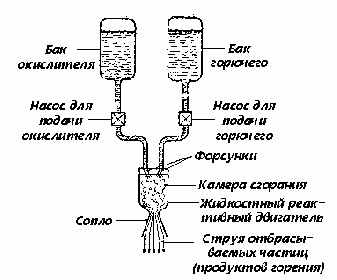

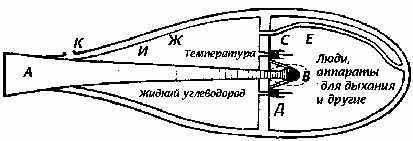

1.2 Простейший реактивный двигатель на жидком топливе представляет собой камеру, похожую по форме на горшок, в котором жители сельских местностей хранят молоко. Через форсунки, расположенные на днище этого горшка, происходит подача жидкого горючего и окислителя в камеру горения.

Рис. 1

Подача компонентов топлива рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить полное сгорание. В камере сгорания (рис. 1) происходит воспламенение топлива, и продукты горения - горячие газы - с большой скоростью выбрасываются через специально профилированное сопло. Окислитель и горючее помещаются в специальных баках, располагающихся на ракете или самолете. Для подачи окислителя и горючего в камеру сгорания применяют турбонасосы или выдавливают их сжатым нейтральным газом (например, азотом).

1.3 Ракета 1903 года.

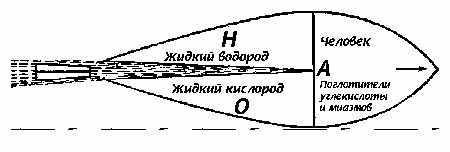

Ракета представляет собой продолговатую металлическую камеру, очень похожую по форме на дирижабль или большое веретено.

Р

ис. 2

"Представим себе, пишет Циолковский, - такой снаряд: продолговатая металлическая камера (формы наименьшего, сопротивления), снабженная светом, кислородом, поглотителями углекислоты, миазмов и других животных выделений, предназначенная не только для хранения разных физических приборов, но и для человека, управляющего камерой... Камера имеет большой запас веществ, которые при своем смешении тотчас же образуют взрывчатую массу. Вещества эти, правильно и... равномерно взрываясь в определенном для того месте, текут в виде горячих газов по расширяющимся к концу трубам вроде рупора или духового музыкального инструмента... В одном узком конце трубы совершается смешение взрывчатых веществ: тут получаются сгущенные и пламенные газы. В другом расширенном ее конце они, сильно разредившись и охладившись от этого, вырываются наружу через раструбы с громадной относительной скоростью".

На рис. 2 показаны объемы, занимаемые жидким водородом (горючее) и жидким кислородом (окислитель). Место их смешения (камера сгорания) обозначено на рис.2 буквой А. Стенки сопла окружены кожухом с охлаждающей, быстро циркулирующей в нем жидкостью (одним из компонентов топлива). Предложения Циолковского нашли широкое применение и развитие в современной ракетной технике. Все жидкостные реактивные двигатели сконструированы с принудительным охлаждением стенок камеры и сопла одним из компонентов топлива. Такое охлаждение позволяет делать стенки достаточно тонкими и выдерживающими высокие температуры (до 3500-4000°) в течение нескольких минут. Без охлаждения такие камеры прогорают за 2-3 секунды.

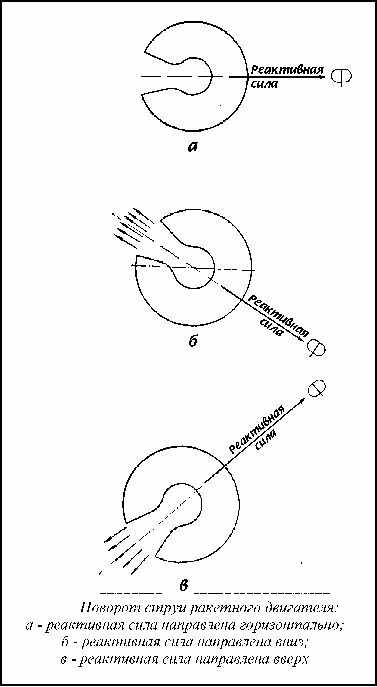

Газовые рули, предложенные Циолковским, применяются для управления полетом ракет различных классов за рубежом. Если реактивная сила, развиваемая двигателем, превосходит силу тяжести ракеты в 1,5-3 раза, то в первые секунды полета, когда скорость ракеты невелика, воздушные рули будут неэффективны даже в плотных слоях атмосферы и правильный полет ракеты обеспечивают при помощи газовых рулей. Обычно в струю реактивного двигателя помещают четыре графитовых руля, расположенных в двух взаимноперпендикулярных плоскостях. (приложение 1)

1.4 Ракета 1914 года. Внешние очертания ракеты 1914 года близки к очертаниям ракеты 1903 года, но устройство взрывной трубы (т. е. сопла) реактивного двигателя сложнено. В качестве горючего Циолковский рекомендует использовать углеводороды (например, керосин, бензин). Вот как описывается устройство этой ракеты (рис. 3): "Левая задняя кормовая часть ракеты состоит из двух камер, разделенных не обозначенной на чертеже перегородкой. Первая камера содержит жидкий, свободно

испаряющийся кислород. Он имеет очень низкую температуру и окружает часть взрывной трубы и другие детали, подверженные высокой температуре. Другое отделение содержит углеводороды в жидком виде. Две черные точки внизу (почти посредине) означают поперечное сечение т

руб, доставляющих взрывной трубе взрывчатые материалы. От устья взрывной трубы (см. кругом двух точек) отходят две ветки с быстро мчащимися газами, которые увлекают и вталкивают жидкие элементы взрывания в устье, подобно инжектору Жиффара или пароструйному насосу". "...Взрывная труба делает несколько оборотов вдоль ракеты параллельно ее продольной оси и затем несколько оборотов перпендикулярно к этой оси. Цель - уменьшить вертлявость ракеты или облегчить ее управляемость".

В этой схеме ракеты внешняя оболочка корпуса может охлаждаться жидким кислородом. Циолковский хорошо понимал трудность возвращения ракеты из космического пространства на землю, имея в виду, что при больших скоростях полета в плотных слоях атмосферы ракета может сгореть или разрушиться подобно метеориту.

В носовой части ракеты Циолковский располагает: запас газов, необходимых для дыхания и поддержания нормальной жизнедеятельности пассажиров; приспособления для сохранения живых существ от больших перегрузок, возникающих при ускоренном (или замедленном) движении ракеты; приспособления для управления полетом; запасы пищи и воды; вещества, поглощающие углекислый газ, миазмы и вообще все вредные продукты дыхания.

Очень интересна идея Циолковского о предохранении живых существ и человека от больших перегрузок при помощи погружения их в жидкость равной плотности. Впервые эта идея встречается в работе Циолковского 1891 года. Вот краткое описание простого опыта, убеждающего нас в правильности предложения Циолковского для однородных тел (тел одинаковой плотности). Возьмем 'нежную восковую фигуру, которая едва выдерживает собственный вес. Нальем в крепкий сосуд жидкость такой же плотности, как и воск, и погрузим в эту жидкость фигуру. Теперь посредством центробежной машины вызовем перегрузки, превышающие силу тяжести во много раз. Сосуд, если недостаточна крепок, может разрушиться, но восковая фигура в жидкости будет сохраняться целой. "Природа давно пользуется этим приемом,-пишет Циолковский, - погружая зародыш животных, их мозги и другие слабые части в жидкость. Так она предохраняет их от всяких повреждений. Человек же пока мало использовал эту мысль".

Для тел, плотность которых различна влияние перегрузки все равно будет проявляться и при погружении тела в жидкость. Так, если в восковую фигуру заделать свинцовые дробинки, то при больших перегрузках все они вылезут из восковой фигуры в жидкость. Но, несомненно, в жидкости человек сможет выдержать большие перегрузки, чем в специальном кресле.

1

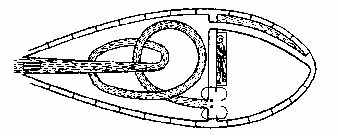

.5 Ракета 1915 года.

Рис. 4

«Труба А и камера В из прочного тугоплавкого металла покрыты внутри еще более тугоплавким материалом, например вольфрамом. С и Д насосы, накачивающие жидкий кислород и водород в камеру взрывания. Ракета имеет еще вторую тугоплавкую наружную оболочку. Между обеими оболочками есть промежуток, в который устремляется испаряющийся жидкий кислород в виде очень холодного газа, он препятствует чрезмерному нагреванию обеих оболочек от трения при быстром движении ракеты в атмосфере. Жидкий кислород и такой же водород разделены друг от друга непроницаемой оболочкой (не изображенной на рис.4). Е - труба, отводящая испаренный холодный кислород в промежуток между двумя оболочками, он вытекает наружу через отверстие К. У отверстия трубы имеется (не изображенный на рис.4) руль из двух взаимноперпендикулярных плоскостей для управления ракетой. Вырывающиеся разреженные и охлажденные газы благодаря этим рулям изменяют направление своего движения и, таким образом, поворачивают ракету".

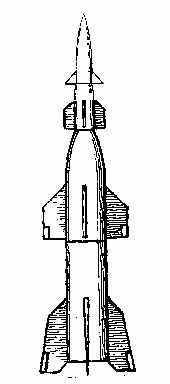

1.6 Составные ракеты.

В работах Циолковского, посвященных составным ракетам, или ракетным поездам, не дано чертежей с общими видами конструкций, но по приведенным в работах описаниям можно утверждать, что Циолковский предлагал к осуществлению два типа ракетных поездов. Первый тип поезда подобен железнодорожному, когда паровоз толкает с

остав сзади. Представим себе четыре ракеты, сцепленные последовательно (рис. 5). Такой поезд толкается сначала нижней-хвостовой ракетой (работает двигатель первой ступени). После использования запасов ее топлива ракета отцепляется и падает на землю. Далее начинает работать двигатель второй ракеты, которая для поезда из оставшихся трех ракет является хвостовой толкающей. После полного использования топлива второй ракеты она также отцепляется и т. д. Последняя, четвертая, ракета начинает использовать имеющийся в ней запас топлива, уже имея достаточно высокую скорость, полученную от работы двигателей первых трех ступеней.

остав сзади. Представим себе четыре ракеты, сцепленные последовательно (рис. 5). Такой поезд толкается сначала нижней-хвостовой ракетой (работает двигатель первой ступени). После использования запасов ее топлива ракета отцепляется и падает на землю. Далее начинает работать двигатель второй ракеты, которая для поезда из оставшихся трех ракет является хвостовой толкающей. После полного использования топлива второй ракеты она также отцепляется и т. д. Последняя, четвертая, ракета начинает использовать имеющийся в ней запас топлива, уже имея достаточно высокую скорость, полученную от работы двигателей первых трех ступеней.Циолковский доказал расчетами наиболее выгодное распределение весов отдельных ракет, входящих в поезд.

Второй тип составной ракеты, предложенной Циолковским в 1935 году, назван им эскадрильей ракет. Представьте себе, что в полет отправилось 8 ракет, скрепленных параллельно, как скрепляются бревна плота на реке. При старте все восемь реактивных двигателей начинают работать одновременно. Когда каждая из восьми ракет израсходует половину запаса топлива, тогда 4 ракеты (например, две справа и две слева) перельют свой неизрасходованный запас топлива в полупустые емкости остающихся 4 ракет (рис. 9) и отделятся от эскадрильи. Дальнейший полет продолжают 4 ракеты с полностью заправленными баками. Когда оставшиеся 4 ракеты израсходуют каждая половину имеющегося запаса топлива, тогда 2 ракеты (одна справа и одна слева) перельют свое топливо в остающиеся две ракеты и отделятся от эскадрильи. Полет продолжат 2 ракеты. Израсходовав половину своего топлива, одна из ракет эскадрильи перельет оставшуюся половину в ракету, предназначенную для достижения цели путешествия. Преимущество эскадрильи состоит в том, что все ракеты одинаковы. Переливание компонентов топлива в полете является хотя и трудной, но вполне технически разрешимой задачей. Создание разумной конструкции ракетного поезда является одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время.

2. Работы Н.И.Тихомирова.

В конце 19-го века стали предприниматься попытки математически объяснить реактивное движение и создать серьезное вооружение. В России одним из первых этим вопросом занялся Николай Иванович Тихомиров в 1894 году. Тихомиров предлагал использовать в качестве движущей силы реакцию газов, получающихся при сгорании взрывчатых веществ либо легко воспламеняющихся жидких горючих в сочетании с эжектируемой окружающей средой. Тихомиров стал заниматься этими вопросами позже Циолковского, но в смысле реализации продвинулся намного дальше, т.к. он мыслил более приземлено. В 1912 году он представил морскому министерству проект реактивного снаряда. В 1915 подал прошение о выдаче привилегии на новый тип "самодвижущихся мин" для воды и воздуха. Изобретение Тихомирова получило положительную оценку экспертной комиссии под председательством Н. Е. Жуковского. В 1921 по предложению Тихомирова в Москве была создана лаборатория для разработки его изобретений, получившая впоследствии наименование Газодинамической лаборатории (ГДЛ). Вскоре после основания деятельность ГДЛ сосредоточилась на создании ракетных снарядов на бездымном порохе.

Параллельно с Тихомировым над ракетами на твердом топливе трудился бывший полковник царской армии Иван Граве. В 1926 году он получил патент на ракету, которая в качестве топлива использовала особый состав дымного пороха. Он стал пробивать свою идею, писал даже в ЦК ВКП(б), но эти хлопоты завершились вполне типично для того времени: полковник царской армии Граве был арестован и осужден. Но И.Граве еще сыграет свою роль в развитии ракетной техники в СССР, и примет участие в разработке ракет для знаменитой "Катюши".

В 1928 году была запущена ракета, топливом для нее служил порох Тихомирова. В 1930 году на имя Тихомирова выдан патент на рецептуру такого пороха и технологию изготовления шашек из него.

3.Американский гений.

В своих книгах Ракета в межпланетное пространство (Die Rakete zu den Planetenraumen, 1923) и Пути осуществления космических полетов (Wege zur Raumschiffahrt, 1929) Г.Оберт изложил принципы межпланетного полета и выполнил предварительные расчеты массы и энергии, необходимые для полетов к планетам. Его сильной стороной была математическая теория, но в практической деятельности он не продвинулся дальше стендовых испытаний ракетных двигателей.

Разрыв между теорией и практикой заполнил Р.Годдард. Еще юношей он был захвачен идеей межпланетного полета. Его первое исследование относилось к области твердотопливных ракет, в которой он получил свой первый патент в 1914. К концу Первой мировой войны Годдард далеко продвинулся в создании ракет со ствольным запуском, которые не были использованы армией США в связи с наступлением мира; во время Второй мировой войны, однако, его разработки привели к созданию легендарной базуки, первой эффективной противотанковой ракеты. Годдард начал работу над ЖРД в 1923, а работающий прототип был создан к концу 1925. 16 марта 1926 он осуществил запуск первой жидкостной ракеты, в которой в качестве топлива использовались бензин и жидкий кислород, в Оберне (шт. Массачусетс). Во время Второй мировой войны Годдард работал над стартовыми ускорителями для морской авиации.

Работы Циолковского, Оберта и Годдарда были продолжены группами энтузиастов ракетной техники в США, СССР, Германии и Великобритании. В СССР исследовательские работы вели Группа изучения реактивного движения (Москва) и Газодинамическая лаборатория (Ленинград). Члены Британского межпланетного общества BIS, сосредоточили усилия на разработке «пилотируемого лунного космического корабля», основываясь на доступных для того времени технологиях.

Немецкое Общество межпланетных сообщений VfR в 1930 смогло создать примитивную установку в Берлине, и 14 марта 1931 член VfR Йоханнес Винклер осуществил первый в Европе удачный запуск жидкостной ракеты

4.Споры о приоритете

Теоретики и практики ракетной техники были совершенно разобщены. Роберт Годдард очень долгое время ничего не знал о трудах Циолковского, равно как и Герман Оберт, работавший с жидкостными ракетными двигателями и ракетами в Германии. Столь же одинок был во Франции один из пионеров космонавтики, инженер и летчик Робер Эсно-Пельтри, будущий автор двухтомного труда «Астронавтика».

Разделенные пространствами и границами, не скоро узнают они друг о друге. 24 октября 1929 года Оберт раздобудет, наверное, единственную во всем городке Медиаше пишущую машинку с русским шрифтом и отправит в Калугу письмо Циолковскому. "Я, разумеется, самый последний, кто стал бы оспаривать Ваше первенство и Ваши заслуги по делу ракет, и я только сожалею, что не раньше 1925 г. услышал о Вас. Я был бы, наверное, в моих собственных работах сегодня гораздо дальше и обошелся бы без тех многих напрасных трудов, зная ваши превосходные работы",- открыто и честно писал Оберт. А ведь нелегко написать так, когда тебе 35 лет и ты всегда считал себя первым.

В фундаментальном докладе, посвященном космонавтике, француз Эсно-Пельтри ни разу не упомянул Циолковского. Американец Годдард за всю жизнь ни в одной из своих книг, ни в статьях никогда не называл Циолковского, хотя получал его калужские книги

5.Современные реактивные двигатели.

5.1 Ракеты на жидком топливе.

Наиболее эффективные ракеты работают на жидком топливе, потому что химическая энергия жидких компонентов больше, чем твердых, а продукты их сгорания имеют меньшую молекулярную массу.

Криогенные и самовоспламеняющиеся топлива. К жидким топливам, имеющим большую теплотворную способность, относятся некоторые криогенные вещества – газы, которые превращаются в жидкость при очень низких температурах, например жидкий кислород (при температуре ниже 183 С) и жидкий водород (ниже 253 С). С другой стороны, применение криогенных компонентов имеет ряд недостатков, к которым относятся необходимость содержания больших промышленных установок для сжижения газов, большое время заправки ракеты (несколько часов) и необходимость теплоизоляции топливных баков. Поэтому первые американские межконтинентальные баллистические ракеты на криогенном топливе, «Атлас» и «Титан I», были уязвимы для внезапного нападения, при котором для ответного удара имелось всего несколько минут.

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), использующие самовоспламеняющееся жидкое топливо, которое может храниться при нормальных температурах в течение длительного времени и воспламеняется при контакте компонентов друг с другом, были созданы в 1950-х годах, чтобы удовлетворить потребности военных по упрощению эксплуатации и уменьшению времени подготовки к пуску баллистических ракет. В таких двигателях в качестве окислителя применялся азотный тетроксид (N2O4), а в качестве горючего гидразин (N2H4) или диметилгидразин (NH2N[CH3]2) – комбинация, которая дает удельный импульс около 340 с И хотя жидкостные баллистические ракеты с самовоспламеняющимся топливом впоследствии были заменены твердотопливными, это топливо по-прежнему незаменимо в двигателях ориентации и коррекции. Двухкомпонентные ЖРД. В описанных выше ЖРД горючее и окислитель хранятся в отдельных баках и путем вытеснения или с помощью насосов подаются в камеру сгорания, где они воспламеняются и сгорают, создавая высокоскоростную газовую струю. В качестве окислителя часто используется жидкий кислород, что связано с простотой его получения из атмосферного воздуха. Хотя по сравнению со многими другими химическими веществами жидкий кислород сравнительно безопасен, для его хранения должны использоваться только очень чистые емкости, потому что кислород вступает в химическую реакцию даже с жировыми пятнами, оставляемыми отпечатками пальцев, что может привести к возгоранию.

В качестве горючего в паре с кислородом чаще всего используются тяжелые углеводороды или жидкий водород. Теплота сгорания углеводородного горючего на единицу объема, например, очищенного керосина или спирта, выше, чем водорода. Углеводородное топливо горит ярким оранжевым пламенем. Основными продуктами сгорания смеси кислород/углеводород являются углекислый газ и пары воды. Удельный импульс такого топлива может достигать 350 с.

Жидкий водород требует более глубокого охлаждения, чем жидкий кислород, однако его теплота сгорания на единицу массы выше, чем у углеводородных горючих. Водород горит почти невидимым голубым пламенем. Основным продуктом сгорания кислородо-водородной смеси является перегретый водяной пар. Удельный импульс двигателей на этом топливе может достигать от 450 до 480 с в зависимости от конструкции двигателя. (Двигатели, использующие жидкий водород, обычно работают в режиме избытка горючего, что позволяет уменьшить массовый расход топлива и повысить экономичность.)

За прошедшие годы были испытаны многие другие комбинации горючего и окислителя, однако от большинства из них пришлось отказаться из-за их токсичности. Например, фтор является более эффективным окислителем, чем кислород, однако он чрезвычайно токсичен и агрессивен как в исходном состоянии, так и в продуктах сгорания. Различные смеси азотной кислоты с окислами азота раньше использовались в качестве окислителя, однако их достоинства перевешивались опасностью хранения и эксплуатации таких двигателей и ракет.

Не всегда легко сделать выбор между углеводородным горючим и жидким водородом. Обычно для первых ступеней ракет используют жидкое углеводородное (или смесевое твердое) топливо для прохождения плотных слоев атмосферы на первых минутах полета. Конечно, жидкий водород – очень эффективное горючее, однако из-за его малой плотности для первой ступени потребовались бы большие топливные баки, что привело бы к увеличению веса конструкции и лобового сопротивления ракеты. На больших высотах и в космосе чаще применяются водородные двигатели, где их преимущества проявляются в полной мере. Такой подход осуществлен на ракете-носителе «Сатурн-5», где керосин используется в качестве горючего на первой ступени, жидкий водород – на второй и третьей ступенях, а жидкий кислород в качестве окислителя на всех трех ступенях. Аналогичный подход использован на «Шаттле», где в качестве ускорителей служат два мощных твердотопливных двигателя, а три двигателя основного блока работают на жидких кислороде и водороде.

5.2 Ракеты на твердом топливе.

В современных твердотопливных ракетных двигателях (РДТТ) горючее и окислитель смешиваются в однородную топливную смесь, в которой молекулы горючего и окислителя расположены рядом, так что горение получается равномерным и полным. Проблемы более ранних пороховых ракет связаны с неоднородностью порохового состава. Основой современного твердотопливного двигателестроения является строгий контроль процесса производства топлива с тем, чтобы его компоненты были равномерно перемешаны, что обеспечивает повторяющуюся и предсказуемую работу каждой ракетной ступени.

Горение в РДТТ происходит не быстро, как при взрыве, а медленно, подобно тому, как горят дрова в печке. В ракетах-носителях для космических полетов получается большая тяга на старте, когда ракета имеет максимальную массу и велико сопротивление атмосферы, и меньшая тяга в верхних слоях атмосферы, когда масса ракеты мала, а ускорения велики.

Достоинства и недостатки. Твердотопливные двигатели используются в тех случаях, когда основными требованиями являются простота, легкость обслуживания, быстрый запуск и большая мощность при небольшом объеме. В первых американских баллистических ракетах использовалось жидкое топливо, однако начиная с 1960-х годов произошел переход на твердое топливо, что было связано с улучшением технологии его производства. РДТТ всегда использовались в небольших боевых снарядах и ракетах, устройствах катапультирования на реактивных самолетах и для отделения ракетных ступеней.

Основным недостатком твердотопливных двигателей является практическая невозможность регулирования тяги во время полета, а также трудность отключения двигателя. В некоторых РДТТ отсечка тяги осуществляется путем открытия отверстий в передней части двигателя. Когда отверстия открываются (обычно это происходит с помощью специальных пиропатронов), давление внутри двигателя падает и соответственно уменьшается интенсивность горения.

Твердотопливная смесь, наиболее часто используемая в США, – перхлорат аммония в качестве окислителя и алюминиевый порошок в качестве горючего с полимерным связующим, бутадиен-нитрильным каучуком (российское обозначение СКН – синтетический каучук нитрильный). Порошок оксида железа добавляется для регулирования скорости горения. Смеси этих компонентов в различных пропорциях используются для космических носителей, баллистических и тактических ракет. Эти топлива имеют удельный импульс от 280 до 300 с в зависимости от состава смеси. Продукты сгорания таких РДТТ содержат хлористый водород и частицы оксида алюминия.

Топливо получают путем измельчения отдельных компонентов в порошок и последующего их смешения с эластичным СКН в специальных смесителях, по конструкции похожих на обычные промышленные тестомешалки. После того как смесь достаточно перемешана, она заливается в корпус двигателя. В двигатель вставляется специальная форма для получения нужной конфигурации заряда (этот процесс напоминает приготовление бисквитного торта). Затем к корпусу крепятся сопло, устройство воспламенения и другие элементы, необходимые для запуска двигателя и полета ракеты.

Изготовление даже простейшего твердотопливного двигателя весьма опасно и требует тщательного контроля, в частности, защиты от статического электричества, использования неискрящих материалов и хорошей вентиляции паров и пыли для обеспечения безопасности рабочих. Корпус ТТРД изготавливается путем сварки из высококачественных металлических сплавов. Корпус должен иметь очень высокую прочность, чтобы противостоять внутреннему давлению при горении, особенно в конце полета. Когда корпус готов, он очищается и снабжается изоляцией для предотвращения прогара.

5.3 Ракетные ступени.

Если большую ракету сделать одноступенчатой, то по мере расходования топлива все большую ненужную массу – освободившуюся часть топливных баков – придется перемещать вместе с ракетой. Идеальной была бы ракета, в которой ненужная часть баков использовалась бы в качестве топлива. Однако при используемых в настоящее время материалах и двигателях этот идеал неосуществим на практике, и поэтому конструкторы пошли по пути создания большой ракеты в виде объединения нескольких отдельных ступеней, каждая со своей двигательной установкой, системой управления и другими обеспечивающими системами. Каждая ступень оптимизирована для соответствующего участка траектории полета ракеты и сбрасывается после полного выгорания топлива. Например, мощная и тяжелая первая ступень может быть использована в качестве ускорителя для подъема ракеты в плотных слоях атмосферы. Компоновка ступеней может быть последовательной, параллельной или комбинированной. При последовательной компоновке каждая ступень запускается, работает и отделяется прежде, чем начнет работать другая. Большинство космических и военных ракет-носителей представляют собой двух- или трехступенчатые ракеты последовательной компоновки. Космическая ракета «Сатурн-5» (использовалась с 1967 по 1973) и баллистическая ракета «Титан II» представляют собой примеры такой компоновки. При параллельной компоновке две или более ступеней запускаются и работают одновременно. Параллельная компоновка часто применяется для ускорителей, которые создают дополнительную тягу при движении ракеты в плотных слоях атмосферы. Носители американского «Шаттла» и российского «Союза» представляют собой пример параллельной компоновки, в которой ускорители и двигатели основной ступени работают одновременно в течение первых нескольких минут полета, после чего ускорители сбрасываются, а основная ступень выходит на орбиту. Уникальная полутораступенчатая компоновка использовалась в американской ракете «Атлас» (она создавалась как баллистическая ракета, а теперь применяется для космических запусков), которая имеет два ускорителя (сбрасываемые через несколько минут после старта) и один маршевый двигатель, которые питаются из общих топливных баков.

6. Первые полеты человека.

12 апреля 1961 Юрий Гагарин совершил один виток вокруг земного шара и возвратился на Землю. Гагарин совершил свой полет на корабле «Восток-1» – сферической капсуле диаметром 2,3 м, которая устанавливалась на трехступенчатую ракету А-1 . Гагарин летал в катапультируемом кресле, которое должно было выстреливаться в случае аварии ракеты-носителя.

Корабль «Восток-2» (Г.С.Титов, 6–7 августа 1961) совершил 17 витков вокруг Земли (25,3 ч); за ним последовало два полета спаренных кораблей. «Восток-3» (А.Г.Николаев, 11–15 августа 1962) и «Восток-4» (П.Р.Попович, 12–15 августа 1962) летали в 5,0 км друг от друга на почти параллельных орбитах. «Восток-5» (В.Ф.Быковский, 14–19 июня 1963) и «Восток-6» (В.В.Терешкова, первая женщина в космосе, 16–19 июня 1963) повторили предыдущий полет.

(

( «Меркурий». В августе 1958 НАСА в качестве первой программы пилотируемого полета выбрало проект «Меркурий» – баллистическую капсулу. Были осуществлены два 15-минутных полета космонавтов в капсуле, выводимой баллистической ракетой средней дальности «Редстоун». А.Шепард и В.Гриссом совершили эти полеты 5 мая и 21 июля в капсулах типа «Меркурий», названных «Фридом-7» и «Либерти Белл-7». Оба полета прошли успешно, хотя неисправность привела к преждевременному отстрелу крышки люка на «Либерти Белл-7», из-за чего Гриссом едва не утонул.

Вслед за этими двумя успешными полетами «Меркурий» – «Редстоун» НАСА провело четыре орбитальных полета корабля «Меркурий», выведенных более мощной МБР «Атлас». Первые два трехвитковых полета (Дж.Гленн, «Френдшип-7», 20 февраля 1962; и М.Карпентер, «Аврора-7», 24 мая 1962) длились около 4,9 ч. Третий полет (У.Ширра, «Сигма-7», 3 октября 1962) продолжался 6 витков (9,2 ч), а четвертый (Купер, «Фейт-7», 15–16 мая 1963) – 34,3 ч (22,9 витков). В ходе этих полетов был получен большой объем ценной информации, в том числе вывод, что члены экипажа должны быть пилотами, а не просто пассажирами.

III.Заключение.

В ходе исследования я узнал о Циолковском – как ученом. Меня поразил его гениальный ум. Незря Циолковского называют – основоположником теории космических полетов.Я прочитал его фантастические рассказы о полетах к другим планетам, и поразился тому,что многие его рассказы спустя более 100 лет так и остались фантастическими.

Интересно было узнать о других ученых, занимающимися созданием реактивных двигателей.

Работа по теме «техника космических исследований» может быть необъятной, так как современная техника шагнула далеко вперед-это международные космические станции,космические поезда,межпланетные полеты,различные зонды и т.д.

Приложение 1.

. На рис.3 показаны три случая полета шара с поворачивающимся реактивным двигателем. Рис. 3, а соответствует прямолинейному горизонтальному полету шара; струя выбрасываемых частиц параллельна горизонту, и реактивная сила Ф направлена горизонтально. Рис. 3, б соответствует отклонению струи (оси двигателя) вверх; реактивная сила Ф отклонится вниз, и траектория центра тяжести шара начнет также отклоняться вниз.

Рис. 3

Рис. 3,в - соответствует отклонению струи (оси двигателя) вниз; реактивная сила будет отклонена вверх, и траектория центра тяжести шара будет также отклоняться вверх.

V. Литература

1. К.Э.Циолковский "Избранные труды" ред.-составители Б.Н.Воробьев, В.Н.Сокольский, общая ред. акад. А.А.Благонравова, М.: АН СССР, 1962, с. 175

2. Энциклопедия КОСМОНАВТИКА", М.: "Советская энциклопедия", 1985, с. 398

3. М.Штейнберг "Красивое имя, наводящее страх", Независимая газета, 17.06.2005

4. Я.К.Голованов "Дорога на космодром", М.: Дет. лит., 1982

5. "Сергей Павлович Королёв. К 90-летию со дня рождения." Редколлегия журнала "Ракетостроение и Космонавтика", ЦНИИмаш