О великий, могучий, правдивый и свободный

| Вид материала | Конкурс |

СодержаниеНовые Шимкусы 2007 |

- «великий и могучий русский язык», 39.55kb.

- О великий, могучий, правдивый и свободный, 64.15kb.

- М. Ю. Лермонтова это а романтическая лирическая поэма, 15.79kb.

- Сочинение Никитиной Анны, ученицы 5 «Б» класса «Мои предложения по реформированию русского, 29.59kb.

- Доклад 2007 год Год русского языка, 153.48kb.

- Синаххериб, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырёх, 569.99kb.

- Великий и могучий русский язык, 107.16kb.

- Великий и могучий сленг, 49.03kb.

- Сочинение Великий могучий, 45.91kb.

- Муниципальная целевая программа «Профилактика и предупреждение наркомании, токсикомании, 259.19kb.

Республиканский конкурс творческих работ, посвященный

Году русского языка

“О ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ

РУССКИЙ ЯЗЫК!”

(филологическое сочинение-исследование)

Автор

ученица 8 класса МОУ «Новошимкусская СОШ

Яльчикского района Чувашской Республики»

Ефимова Марина Федоровна

Научный руководитель

Пупина Леонилла Ярославовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики»

Новые Шимкусы 2007

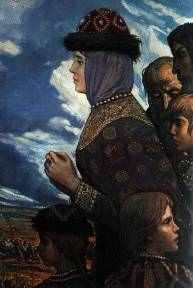

С детства я очень любила слушать русские народные сказки. Слушая сказки, рассматривала картинки, любовалась красными девицами с длинными косами в вышитых сарафанах, добрыми молодцами в красивых рубашках. А однажды мне попалась книжка «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Стало очень интересно, когда я дошла до описания людей индийской страны, которые «ходят все наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены… А князь их – фота на голове, а другая на гузне; а бояре у них - фота на плеще обогнута, а другая на гузне. А слуги княжие и боярские – фота на гузне обогнута…». «Интересно, - подумала я. – Неужели одежду индийцев можно было обозначить одним словом? Наверное, подобрал его автор от того, что был на Руси п

охожий предмет с таким названием. Но русского ли происхождения это слово?». Заглянув в этимологический словарь, я убедилась, что слово фата пришло из санскрита, где звучало как «пата» и значило «ткань». На Руси – это легкое женское белое покрывало из кисеи, кружев, шелка; головной убор невесты.

охожий предмет с таким названием. Но русского ли происхождения это слово?». Заглянув в этимологический словарь, я убедилась, что слово фата пришло из санскрита, где звучало как «пата» и значило «ткань». На Руси – это легкое женское белое покрывало из кисеи, кружев, шелка; головной убор невесты.Т

огда мне стало любопытно, а какого происхождения слова – названия русской национальной одежды (одеяния, одежи)? С нетерпением я открыла словарь и удивилась: слово сарафан пришло из тюркского языка, а само восходит к персидскому «серапа», что означает «почетная одежда». Сарафан – русская национальная женская одежда – платье, обычно безрукавное, надеваемое поверх рубахи. В документах 14-17 веков термин «сарафан» употребляется также в значении мужской верхней одежды. В допетровской Руси сарафан носили и в боярской среде, в 19 веке – главным образом крестьянки в северных и центральных областях России, в Поволжье, Сибири, а также некоторые горожанки.

огда мне стало любопытно, а какого происхождения слова – названия русской национальной одежды (одеяния, одежи)? С нетерпением я открыла словарь и удивилась: слово сарафан пришло из тюркского языка, а само восходит к персидскому «серапа», что означает «почетная одежда». Сарафан – русская национальная женская одежда – платье, обычно безрукавное, надеваемое поверх рубахи. В документах 14-17 веков термин «сарафан» употребляется также в значении мужской верхней одежды. В допетровской Руси сарафан носили и в боярской среде, в 19 веке – главным образом крестьянки в северных и центральных областях России, в Поволжье, Сибири, а также некоторые горожанки.Узнав о происхождении слова сарафан, я заинтересовалась: в чем ходили люди Древней Руси и как возникли названия их одежды? Чтобы не растерять найденный материал, я завела блокнотик, куда зарисовывала предметы быта, записывала их названия и историю возникновения. Все это находилось мною в различных словарях: «Толковом словаре Живого Великорусского языка В.И.Даля», «Этимологическом словаре русского языка», «Большой Советской Энциклопедии», «Словаре иностранных слов», в произведениях древнерусской литературы. С некоторыми заметками из моего блокнотика вы познакомитесь в данной работе.

В

различных местностях России до начала 20 века мужчины и женщины различных сословий носили кафтан – двубортную одежду с глубоким запахом. Шился он с удлиненными рукавами: у богатых – из бархата, парчи, лучшего сукна, на дорогих мехах, с драгоценными пуговицами и украшениями; у малоимущих – из простых тканей и дешевого меха, с медными пуговицами. В зависимости от покроя отличают чапан, сермягу, суконник, армяк.

различных местностях России до начала 20 века мужчины и женщины различных сословий носили кафтан – двубортную одежду с глубоким запахом. Шился он с удлиненными рукавами: у богатых – из бархата, парчи, лучшего сукна, на дорогих мехах, с драгоценными пуговицами и украшениями; у малоимущих – из простых тканей и дешевого меха, с медными пуговицами. В зависимости от покроя отличают чапан, сермягу, суконник, армяк.С

амо слово кафтан заимствовано из тюркских языков, источник – персидское слово. Также и слово армяк пришло к нам из тюркского языка. Названия сермяга, суконник, скорее всего, исконно русские, произошедшие из слов «серый» и «сукно» (от «скать, «сукать») соответственно, если исходить из теории В.И.Даля.

амо слово кафтан заимствовано из тюркских языков, источник – персидское слово. Также и слово армяк пришло к нам из тюркского языка. Названия сермяга, суконник, скорее всего, исконно русские, произошедшие из слов «серый» и «сукно» (от «скать, «сукать») соответственно, если исходить из теории В.И.Даля.С древнейшего времени во всех славянских языках известно слово кожух, как название теплой верхней одежды (первоначально «одежда из кожи»). Это слово этимологически славянского происхождения (*kozja – коза). Из восточных языков пришло слово кързно (корьзно, кръзно, корозно) – «плащ с меховой опушкой». Плащ обозначает и слово остег, образованное, вероятно, от «стягать» (из православянского *steg-, *stog-). Как «верхнее платье, плащ» выступает и епанча (японка), которая появилась, возможно, из тюркских языков.

Т

ак же и со словом рубашка, рубище (грубая, плохая одежда), произошедшим от древнерусского рубъ («плохая одежда, грубая ткань»). Рубашкой называли и сорочку (из старославянского «срачица»), кошулю, тельницу (эти слова исконно русские). На Руси был еще один вид рубахи – косоворотка, название его раскрывает секрет пошива – с застежкой на левом плече. Это слово тоже исконно русское, так как имеется сочетание -оро-.

ак же и со словом рубашка, рубище (грубая, плохая одежда), произошедшим от древнерусского рубъ («плохая одежда, грубая ткань»). Рубашкой называли и сорочку (из старославянского «срачица»), кошулю, тельницу (эти слова исконно русские). На Руси был еще один вид рубахи – косоворотка, название его раскрывает секрет пошива – с застежкой на левом плече. Это слово тоже исконно русское, так как имеется сочетание -оро-.К

акие же украшения использовали богатые люди в своих одеждах? Одним из украшений одежды, символом княжеской власти была диядема (диадима) – «драгоценное оплечье, украшение царского и княжеского наряда», пришедшая на Русь из западноевропейских языков. Конечно же, на ней были и самоцветы, которые светятся, как будто сами излучают сияние. Один из самых ценных самоцветов – алмаз. Алмаз восходит к греческому адамас, что значит «несокрушимый». Греческое слово было заимствовано народами Востока и уже затем в искаженном виде вошло в русский язык. Существует и другое название для алмаза – диамант. Оно заимствовано из французского языка и сейчас воспринимается как устаревшее. Обработанный, ограненный алмаз называют бриллиантом. Это слово (бриллиант) также восходит к французскому и означает «блестящий», «сверкающий». Название камня изумруд пришло к нам из тюркских языков. Занимательна история названий жемчуга. Само слово исторически восходит к китайскому языку, заимствовано оно через посредство восточных языков. В русском языке было и другое название для жемчуга – перл, пришедшее из западноевропейских языков. Интересно, что перловая каша обязана своим названием именно перлу-жемчугу, ведь зернышки перловки чем-то напоминают по форме жемчужинки.

акие же украшения использовали богатые люди в своих одеждах? Одним из украшений одежды, символом княжеской власти была диядема (диадима) – «драгоценное оплечье, украшение царского и княжеского наряда», пришедшая на Русь из западноевропейских языков. Конечно же, на ней были и самоцветы, которые светятся, как будто сами излучают сияние. Один из самых ценных самоцветов – алмаз. Алмаз восходит к греческому адамас, что значит «несокрушимый». Греческое слово было заимствовано народами Востока и уже затем в искаженном виде вошло в русский язык. Существует и другое название для алмаза – диамант. Оно заимствовано из французского языка и сейчас воспринимается как устаревшее. Обработанный, ограненный алмаз называют бриллиантом. Это слово (бриллиант) также восходит к французскому и означает «блестящий», «сверкающий». Название камня изумруд пришло к нам из тюркских языков. Занимательна история названий жемчуга. Само слово исторически восходит к китайскому языку, заимствовано оно через посредство восточных языков. В русском языке было и другое название для жемчуга – перл, пришедшее из западноевропейских языков. Интересно, что перловая каша обязана своим названием именно перлу-жемчугу, ведь зернышки перловки чем-то напоминают по форме жемчужинки.Д

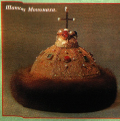

о сего дня существует головной убор – шапка. Это слово заимствовано через польский язык, возможно от французского chapeau. Из тюрксих диалектов пришло слово клобук, коптырь. Собственно русское слово кокошник названо по сходству с гребнем курицы (кокоть – петух, кокошь – наседка). Разновидностей шапки м

о сего дня существует головной убор – шапка. Это слово заимствовано через польский язык, возможно от французского chapeau. Из тюрксих диалектов пришло слово клобук, коптырь. Собственно русское слово кокошник названо по сходству с гребнем курицы (кокоть – петух, кокошь – наседка). Разновидностей шапки м ного, но на Руси издавна чаще встречались: шапка круглая, татарка, казачья, мужичья, кучерская, шапка-треух, архиерейская, митра, колпак. Название колпак пришло в русский язык из тюркского. Такого рода шапку сейчас мы можем встретить у клоунов, персонажей детских книг и фильмов. Если говорить о происхождении слова митра, то нужно отметить, что, листая словари, не раз сталкиваешься с названиями предметов быта, одежды церковнослужителей. Многие эти слова пришли к нам из древнегреческого и старославянского языков. Так, церковнослужители одевали ризы (это слово не имеет надежной этимологии), багряницу («пурпуровую одежду») – слово производное от багряный (от «багръ»)- «красная краска, красный цвет» - пришедшее из старославянского языка.

ного, но на Руси издавна чаще встречались: шапка круглая, татарка, казачья, мужичья, кучерская, шапка-треух, архиерейская, митра, колпак. Название колпак пришло в русский язык из тюркского. Такого рода шапку сейчас мы можем встретить у клоунов, персонажей детских книг и фильмов. Если говорить о происхождении слова митра, то нужно отметить, что, листая словари, не раз сталкиваешься с названиями предметов быта, одежды церковнослужителей. Многие эти слова пришли к нам из древнегреческого и старославянского языков. Так, церковнослужители одевали ризы (это слово не имеет надежной этимологии), багряницу («пурпуровую одежду») – слово производное от багряный (от «багръ»)- «красная краска, красный цвет» - пришедшее из старославянского языка.Ж

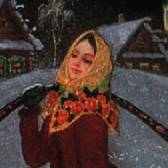

енщины прятали свои волосы, часть лица, закрывали их, как пологом, платком. Возможно, слово платок старославянского происхождения, а его русский перевод – «полог» (если учесть старославянское происхождение букв ра-, ла- и древнерусское -оро-, -оло-). А название тонкого женского платочка бахта (пахта) - «набивная ткань» - заимствовано из чагатайского.

енщины прятали свои волосы, часть лица, закрывали их, как пологом, платком. Возможно, слово платок старославянского происхождения, а его русский перевод – «полог» (если учесть старославянское происхождение букв ра-, ла- и древнерусское -оро-, -оло-). А название тонкого женского платочка бахта (пахта) - «набивная ткань» - заимствовано из чагатайского. Н

ижнее мужское платье, брюки, имело свои разновидности. Это шаровары, штаны, чулки, панталоны, рейтузы. Все названия не являются исконно русскими. В разные времена они пришли из различных языков – тюркского (шаровары, штаны, чулки), итальянского (панталоны) и французского (рейтузы). А слово, обозначающее штаны из грубого полотна – порты, по происхождению праславянское («пъртъ») и связано с «пороть». Менее всего вероятно заимствование этого слова из тюркских языков.

ижнее мужское платье, брюки, имело свои разновидности. Это шаровары, штаны, чулки, панталоны, рейтузы. Все названия не являются исконно русскими. В разные времена они пришли из различных языков – тюркского (шаровары, штаны, чулки), итальянского (панталоны) и французского (рейтузы). А слово, обозначающее штаны из грубого полотна – порты, по происхождению праславянское («пъртъ») и связано с «пороть». Менее всего вероятно заимствование этого слова из тюркских языков.Таким образом, названия одежды, появившейся еще в Древней Руси, пришли в наш язык из тюркского, персидского, старославянского, древнегреческого языков. Это возможно объяснить влиянием Востока на нашу землю (оттуда шли к нам караваны), следствием нашествия монголо-татар, расцветом православной культуры. Эти слова приобрели новое звучание, стали сочетаться друг с другом, с русскими словами, сами предметы изменили детали, и все это стало достоянием русской культуры, ее неотъемлемой частью.

Я

зык развивается постоянно. Он неизменно следует за ходом истории. В период правления Петра I влияние тюркских народов ослабело. Русский язык попал под действие языковых законов Западной Европы. Появилась новая одежда, предметы быта со своими названиями. Так, в начале 19 века много слов пришло из французского (блуза, тужурка, кашне), в конце 20 – начале 21 – из английского (бейсболка, бриджи, джинсы). Эти заимствования обогащают язык, развивают его, дают толчок новым явлениям, уже русского происхождения.

зык развивается постоянно. Он неизменно следует за ходом истории. В период правления Петра I влияние тюркских народов ослабело. Русский язык попал под действие языковых законов Западной Европы. Появилась новая одежда, предметы быта со своими названиями. Так, в начале 19 века много слов пришло из французского (блуза, тужурка, кашне), в конце 20 – начале 21 – из английского (бейсболка, бриджи, джинсы). Эти заимствования обогащают язык, развивают его, дают толчок новым явлениям, уже русского происхождения. Я думаю, что если бы не было такой взаимосвязи языков, такого взаимообмена, то и язык, и культура народов не смогли бы быть такими яркими, самобытными. Теперь, когда мне захочется сделать зарисовки по произведениям русской литературы, мне будет интересен не только сам сюжет, но и язык, которым написан текст, его особенности, своеобразие, звучность. Я постараюсь передавать в своих работах и духовность русского народа, и величие, мощь, правдивость и свободу русского языка.