Нних болезней, изучающий этиологию, патогенез и клинические проявления заболеваний системы крови и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики

| Вид материала | Документы |

СодержаниеГеморрагические диатезы Серповидно-клеточная анемия |

- Добавление от команды id049 Бобры, 69.92kb.

- План лекции: Введение. Стр. 3 Классификация хирургической инфекции. Стр. 3 Острая хирургическая, 189.29kb.

- Пояснительная записка Эндокринология область медицины, изучающая процессы биосинтеза, 134.86kb.

- Пояснительная записка Эндокринология область медицины, изучающая процессы биосинтеза, 138.66kb.

- План лекции: Актуальность вопроса. Классификация хирургической инфекции. Этиология,, 87.38kb.

- Региональная научно-практическая конференция проблемы и перспективы диагностики, лечения, 49.72kb.

- Разработка современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения болезней, 388.9kb.

- Научно-практическая конференция: «Современные методы диагностики и лечения кожных болезней, 1916.21kb.

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза, 1312.34kb.

- Предназначено для лечения и профилактики заболеваний в лечебных и лечебно-профилактических, 82.16kb.

Гематология (греч. haima, haimatos кровь + logos учение) — раздел внутренних болезней, изучающий этиологию, патогенез и клинические проявления заболеваний системы крови и разрабатывающий методы их диагностики, лечения и профилактики.

Заболевания крови — большая и разнородная группа заболеваний, сопровождающихся тем или иным нарушением функций или строения тех или иных клеток крови — эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов, или патологическим изменением их числа — повышением либо снижением, или изменением свойств плазмы крови.

Основные заболевания крови

- АНЕМИЯ

- Дефицитные анемии

- железодефицитная анемия

- витаминодефицитная анемия (В12-дефицитная анемия, фолиеводефицитная анемия)

- белководефицитная анемия

- железодефицитная анемия

- Наследственные дизэритропоэтические анемии

- Постгеморрагическая анемия

- Гемолитические анемии

- связанные с нарушением мембраны эритроцитов (мембранопатии)

- обусловленные нарушением структуры липидов мембраны эритроцитов

- наследственные несфероцитарные анемии связанные с дефицитом фермента эритроцитов

- связанные с нарушением мембраны эритроцитов (мембранопатии)

- Гемоглобинопатии

- Апластические анемии

- Дефицитные анемии

- ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ

- Наследственные коагулопатии

- гемофилия

- болезнь Виллебранда

- редкие наследственные коагулопатии

- гемофилия

- Приобретенные коагулопатии

- геморрагическая болезнь новорожденных

- дефицит К-витаминзависимых факторов

- ДВС-синдром

- геморрагическая болезнь новорожденных

- Нарушения гемостаза сосудистого и смешанного генеза

- болезнь Рандю-Ослера

- синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиоэктазия)

- гемангиомы

- синдром Казабаха-Мерритта

- синдром Элерса-Данло

- синдром Гассера

- геморрагический васкулит

- тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

- болезнь Рандю-Ослера

- Тромбоцитопении

- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

- аллоиммунная пурпура новорожденных

- трансиммунная пурпура новорожденных

- гетероиммунные тромбоцитопении

- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

- Тромбоцитопатии

- наследственные

- приобретенные

- наследственные

- Наследственные коагулопатии

Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией. Основными причинами ЖДА являются кровопотери и недостаток богатой гемом пищи — мяса и рыбы.

Этиология

Причиной дефицита железа является нарушение баланса его в сторону преобладания расходования железа над поступлением, наблюдаемое при различных физиологических состояниях или заболеваниях:

- кровопотери различного происхождения;

- повышенная потребность в железе;

- нарушение усвоения железа;

- врожденный дефицит железа.

- нарушение транспорта железа.

Повышенное расходование железа чаще всего связано с кровопотерей или с усиленным его использованием при некоторых физиологических состояниях (беременность, период быстрого роста). У взрослых дефицит железа развивается, как правило, вследствие кровопотери. Чаще всего к отрицательному балансу железа приводят постоянные небольшие кровопотери и хронические скрытые кровотечения (5 — 10 мл/сут). Иногда дефицит железа может развиться после однократной массивной потери крови, превышающей запасы железа в организме, а также вследствие повторных значительных кровотечений, после которых запасы железа не успевают восстановиться.

По статистическим данным, у 20 — 30 % женщин детородного возраста наблюдается скрытый дефицит железа, у 8 — 10 % обнаруживается железодефицитная анемия. Основной причиной этого явления у женщин, кроме беременности, являются патологическая менструация и маточные кровотечения. Второе место по частоте среди факторов, вызывающих развитие железодефицитной анемии, занимают кровопотери из пищеварительного канала, которые часто имеют скрытый характер и трудно диагностируются. Такие кровопотери могут быть обусловлены заболеваниями органов пищеварения и болезнями других органов. Иногда железодефицитная анемия, обусловленная кровопотерей, развивается у новорожденных и грудных детей. Дети в значительно большей степени чувствительны к кровопотере, чем взрослые.

Дефицит железа может развиться у детей и взрослых при недостаточном его содержании в пищевом рационе, что наблюдается при хроническом недоедании и голодании, при ограничении питания с лечебной целью, при однообразной пище с преимущественным содержанием жиров и сахаров. У детей может наблюдаться недостаточное поступление железа из организма матери как следствие железодефицитной анемии во время беременности, преждевременных родов, при многоплодности и недоношенности.

К нарушению всасывания железа могут приводить воспалительные, рубцовые или атрофические процессы в тонкой кишке, резекция тонкой кишки. Существует ряд физиологических состояний, при которых потребность в железе резко увеличивается. К ним относятся беременность и лактация, а также периоды усиленного роста у детей. Во время беременности расходование железа резко повышается на потребности плода и плаценты, кровопотерю при родах и лактацию. Баланс железа в этот период находится на грани дефицита, и различные факторы, уменьшающие поступление или увеличивающие расход железа, могут приводить к развитию железодефицитной анемии.

В жизни ребенка существует два периода, когда наблюдается повышенная потребность в железе. Первый период — это первый — второй год жизни, когда ребенок быстро растет. Второй период — это период полового созревания, когда снова наступает быстрое развитие организма, у девочек появляется дополнительный расход железа вследствие менструальных кровотечений.

Железодефицитная анемия иногда, особенно в грудном и пожилом возрасте, развивается при инфекционных и воспалительных заболеваниях, ожогах, опухолях, вследствие нарушения обмена железа при сохраненном его общем количестве.

Патогенез

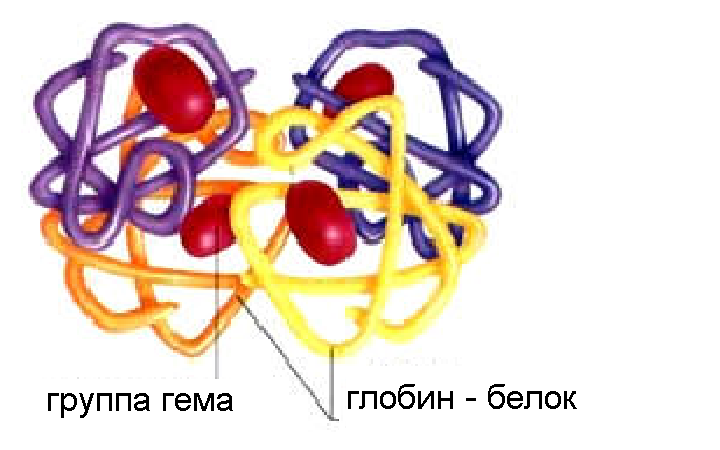

Эритроциты имеют красный цвет из-за присутствия в них белка – гемоглобина, состоящего из двух частей: белковой – глобина и железосодержащей – гема. В одном эритроците находится около 400 млн. молекул гемоглобина. Гемоглобин способен легко соединяться с кислородом и легко отдавать его. Гемоглобин, присоединивший кислород, называют оксигемоглобин. Он имеет ярко-алый цвет (в артериальной крови). Гемоглобин, свободный от кислорода, – тёмно-вишнёвого цвета (в венозной крови). Содержание гемоглобина в крови здорового человека составляет 130-160 г/л у мужчин и 120-140 г/л у женщин. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) используют при медицинских обследованиях для установления диагноза. В норме величина СОЭ у мужчин равна 3-10 мм/час, а у женщин – 7-12 мм/час. Увеличение СОЭ – признак болезни.

Эритроциты имеют красный цвет из-за присутствия в них белка – гемоглобина, состоящего из двух частей: белковой – глобина и железосодержащей – гема. В одном эритроците находится около 400 млн. молекул гемоглобина. Гемоглобин способен легко соединяться с кислородом и легко отдавать его. Гемоглобин, присоединивший кислород, называют оксигемоглобин. Он имеет ярко-алый цвет (в артериальной крови). Гемоглобин, свободный от кислорода, – тёмно-вишнёвого цвета (в венозной крови). Содержание гемоглобина в крови здорового человека составляет 130-160 г/л у мужчин и 120-140 г/л у женщин. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) используют при медицинских обследованиях для установления диагноза. В норме величина СОЭ у мужчин равна 3-10 мм/час, а у женщин – 7-12 мм/час. Увеличение СОЭ – признак болезни.

Железодефицитная анемия связана с физиологической ролью железа в организме и его участием в процессах тканевого дыхания. Оно входит в состав гема — соединения, способного обратимо связывать кислород. Гем представляет собой простетическую часть молекулы гемоглобина и миоглобина, который связывает кислород, что необходимо для сократительных процессов в мышцах. Кроме того, гем является составной частью тканевых окислительных энзимов — цитохромов, каталазы и пероксидазы. В депонировании железа в организме основное значение имеет ферритин и гемосидерин. Транспорт железа в организме осуществляет белок трансферрин.

Организм только в незначительной степени может регулировать поступление железа из пищи и не контролирует его расходование. При отрицательном балансе обмена железа вначале расходуется железо из депо (латентный дефицит железа), затем возникает тканевый дефицит железа, проявляющийся нарушением ферментативной активности и дыхательной функции в тканях, и только позже развивается железодефицитная анемия.

При своевременно и эффективно начатом лечении прогноз обычно благоприятный.

Серповидно-клеточная анемия

Серповидно-клеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение — так называемый гемоглобин S. Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального гемоглобина А, под микроскопом имеют характерную серпообразную форму (форму серпа), за что эта форма гемоглобинопатии и получила название серповидно-клеточной анемии.

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью и пониженной кислород-транспортирующей способностью, поэтому у больных с серповидно-клеточной анемией повышено разрушение эритроцитов в селезенке, укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической гипоксии (кислородной недостаточности) или хронического «перераздражения» эритроцитарного ростка костного мозга.

Серповидно-клеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу. У больных, гетерозиготных по гену серповидно-клеточной анемии, наряду с серповидными эритроцитами, несущими гемоглобин S, в крови наличествуют и нормальные, несущие гемоглобин А. При этом болезнь менее выражена клинически, протекает легче, а иногда вообще не вызывает симптомов, и серповидные эритроциты выявляются случайно при лабораторном исследовании крови. У гомозигот по гену серповидно-клеточной анемии в крови имеются только серповидные эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело.

Серповидно-клеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причем больные серповидно-клеточной анемией обладают повышенной (хотя и не абсолютной) врожденной устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия. Серповидные эритроциты этих больных также не поддаются заражению малярийным плазмодием в пробирке.

Гемофилия

Гемофилия — наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции (процессом свёртывания крови); при этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные органы, даже при незначительной травме. Больные с тяжёлой формой гемофилии подвергаются инвалидизации вследствие частых кровоизлияний в суставы (гемартрозы) и мышечные ткани (гематомы). Гемофилия относится к геморрагическим диатезам, обусловленным нарушением плазменного звена гемостаза (коагулопатия).

Гемофилия появляется из-за изменения одного гена в хромосоме X. Различают три типа гемофилии (A, B, C).

- Гемофилия А (рецессивная мутация в X-хромосоме) вызвана генетическим дефектом, отсутствием в крови необходимого белка — так называемого фактора VIII (антигемофильного глобулина). Такая гемофилия считается классической, она встречается наиболее часто, у 80-85 % больных гемофилией. Тяжёлые кровотечения при травмах и операциях наблюдаются при уровне VIII фактора — 5-20 %.

- Гемофилия B вызвана дефектным фактором крови IX (рецессивная мутация в X-хромосоме). Нарушено образование вторичной коагуляционной пробки.

- Гемофилия С вызвана дефектным фактором крови XI (аутосомная рецессивная мутация), известна в основном у евреев-ашкеназов. В настоящее время гемофилия С исключена из классификации, т.к. ее клинические проявления значительно отличаются от А и В.

Обычно болезнью страдают мужчины (наследование, сцепленное с полом), женщины же выступают как носительницы гемофилии, которые сами ей обычно не болеют, но могут родить больных сыновей или дочерей-носительниц. Самой известной носительницей гемофилии в истории была королева Виктория; по-видимому, эта мутация произошла в её генотипе de novo, поскольку в семьях её родителей гемофилики не зарегистрированы. Теоретически, это могло бы произойти и в том случае, если бы отцом Виктории являлся в действительности не Эдуард Август, герцог Кентский, а какой-либо другой мужчина (больной гемофилией), однако никаких исторических свидетельств в пользу этого не существует. Гемофилией страдал один из сыновей Виктории (Леопольд, герцог Олбани), а также ряд внуков и правнуков (родившихся от дочерей или внучек), включая российского цесаревича Алексея Николаевича.

В старину гемофилия А была достаточно распространена в королевских семьях Европы, за что получила поэтический эпитет "гемофилия венценосных".

Ведущими симптомами гемофилии А и В являются повышенная кровоточивость с первых месяцев жизни; подкожные, межмышечные, субфасциальные, забрюшинные гематомы, обусловленные ушибами, порезами, различными хирургическими вмешательствами; гематурия; обильные посттравматические кровотечения; гемартрозы крупных суставов, с вторичными воспалительными изменениями, которые приводят к формированию контрактур и анкилозов.

Для диагностики гемофилии применяется: определение времени свёртываемости, добавление образцов плазмы с отсутствием одного из факторов свёртывания.

Хотя болезнь на сегодняшний день неизлечима, её течение контролируется с помощью инъекций недостающего фактора свёртываемости крови, чаще всего выделенного из донорской крови. Некоторые гемофилики вырабатывают антитела против замещающего белка, что приводит к увеличению необходимой дозы фактора или применению заменителей, таких как свиной фактор VIII. В целом современные гемофилики при правильном лечении живут столько же, сколько и здоровые люди.