«Стратегии XXI века: Россия и вто – «pro» и «contra» отраслей и регионов. Как эффективнее использовать механизмы Всемирной торговой организации для промышленного развития России?»

| Вид материала | Документы |

- Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий, 42.57kb.

- Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий, 108.49kb.

- Россия на пути в вто, 315.98kb.

- Об итогах переговоров по присоединению России к вто, 140.16kb.

- Вто – естественный шаг на пути российских реформ, 50.83kb.

- Разрешение споров в вто, 176.8kb.

- I. Сущность Всемирной Торговой Организации, 483.91kb.

- Утверждено, 58.94kb.

- Предстоящее присоединение России к вто окажет весьма важное значение на интеграцию, 135.71kb.

- Ельства РФ подписал распоряжение от 13 декабря 2011 года n 2231 -р«О подписании протокола, 489.09kb.

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА С АМЕРИКОЙ?Война России с Америкой не может начаться, потому что она не кончалась. Давайте признаем, что в 90-е годы нам внушили миф о возможности мирного сотрудничества России и США. Многие искренне верили в это и содействовали организации российско-американских контактов и бизнесов. Не скрою, и сам был грешен и в вере, и в старании. Ради собственной нефтежизни администрация США пойдет на любые жертвы в любых странах Но нападение США на Югославию в 1999 году стало шоком, с которого начался процесс раззомбирования россиян. В 2001 году США активизировали визовую и торговую войны против России, которые нанесли колоссальный ущерб российским компаниям и гражданам. В 2002 году выяснилось, что в лос-аламосских лабораториях сотнями изготавливаются новейшие ядерные боеголовки, что Россия находится в списке стран, по которым может быть нанесен ядерный удар, что американские ракеты по-прежнему нацелены на российские города, и все это способствовало окончательному протрезвлению. А наблюдаемое сейчас нами маниакальное упорство администрации США в развитии системы ПРО, якобы не направленной против России, уже никого не удивляет. Поэтому сегодня говорить о возможности сотрудничества США и России весьма затруднительно. И, слава Богу, наша нынешняя политическая элита понимает, что происходит. Поэтому, когда через неделю после начала спецоперации ЦРУ против иранского риала российские военные испытали две новейшие ракеты - межконтинентальную баллистическую РС-24 и крылатую Р-500, а также обсудили вопрос строительства нового авианосца, стало ясно: Россия не ляжет под Америку, вызов принят. И вот теперь о главном. ЧТО ДЕЛАТЬ?Ответ: Убить доллар США раньше, чем США убьют рубль и вместе с ним - государство-эмитент Российскую Федерацию. Краткая инструкция «Как убить доллар» выглядит следующим образом:

Вот задача номер один. Да, это серьезное и опасное занятие. Когда Ирак и Иран заявляли о переходе в экспортной торговле нефтью на евро, это всегда подстегивало агрессию США. А здесь речь идет даже не о евро - продукте западной культуры, а о национальной валюте России. Поэтому, когда 10 мая 2006 года в Послании Федеральному Собранию РФ президент России В.В. Путин обозначил задачу организовать на территории России биржевую торговлю нефтью и газом с расчетом рублями, стало ясно, что решение данной задачи нанесет самый сильный удар по доллару со времен Второй мировой войны, и реакция государства - эмитента доллара США может быть адекватна причиненной боли.

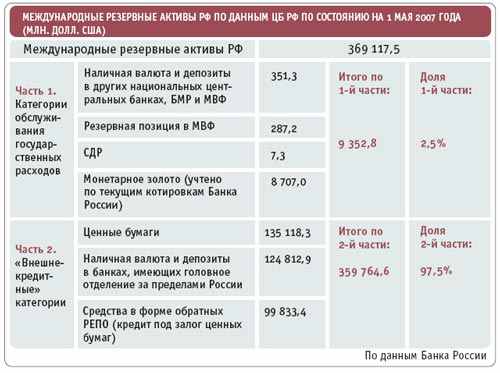

Мы, как зомби, продолжаем покупать падающий доллар. В 2006 году Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту на сумму около 118 млрд., в основном - доллар США, в результате чего сложились накопленные отрицательные курсовые разницы в размере 214,4 млрд. руб. Серьезный убыток, однако! С начала 2007 года Банк России уже купил валюту на сумму более 90 млрд., также с преобладанием доллара США, и сумма убытков в 2007 году также может быть астрономической. Долларовые активы составляют и основную долю «внешнекредитных» категорий валютного резерва РФ. Эти категории названы так потому, что, по сути, это кредиты РФ зарубежным экономикам. К ним относятся: купленные Банком России зарубежные ценные бумаги; наличная валюта и депозиты в банках, имеющих головное отделение за пределами России; средства в форме обратных РЕПО (кредит под залог зарубежных ценных бумаг). По состоянию на 1 мая 2007 года эти категории составляли более $359 млрд., или 97,5% от общего объема валютного резерва РФ (см. таблицу).  Последствия такой валютной политики налицо: существенное недофинансирование российской экономики, подрыв одного из трех классических факторов производства: труд, земля (природные ресурсы), капитал; ускорение процесса деиндустриализации страны; укрепление экономической и военной мощи государства США - основного получателя дешевых финансовых ресурсов из Российской Федерации.

Министерство будет получать средства из трех источников: 50% суммы возвращаемой «внешнекредитной» части валютного резерва РФ; 50% сумм экспортных контрактов на сырьевые ресурсы (нефть, природный газ, металлы, драгоценные камни, лес и др.); 50% сумм, полученных от приватизации объектов федеральной собственности. Мы убьем доллар, повышая доверие россиян к своему государству. Мы должны выстроить такую распределительную систему, при которой все совершеннолетние граждане России смогут получать свою долю доходов от общенациональных богатств. Мы должны заинтересовать людей в результатах работы государства Российская Федерация. Распределение общенационального дохода должно быть прямым, на личные счета граждан, а не через государственные фонды. За 1 145 лет российской государственности такие фонды в целях улучшения жизни людей с различными звонкими названиями создавались не раз, но все они были разворованы чиновниками. Надежды, что с формируемым сейчас Фондом национального благосостояния будет по-другому, лично у меня нет никакой. И особенно важно принять решение по национальным счетам до вступления в ВТО, чтобы избежать киргизского варианта развития событий. Там слишком увлеклись большими проектами, когда вступили в ВТО, а народ при этом голодал. В итоге киргизы получили цветную революцию. А мы, вступая в ВТО и забывая при этом о людях, с упорством наступаем на киргизские грабли. Этого можно и нужно избежать. АкцентАтака на валютном рынке стала обязательной формой ослабления противника перед началом военного вторжения, и мы наблюдали это многократно. *** Орлов Дмитрий Дмитриевич, Президент НП «Внешторгклуб» МЭРТ РФ, Комиссар управления инвестиционных формирований Европейской комиссии по экономическим отношениям в странах СНГ ТЕЗИСЫ выступления на Комитете ТПП РФ по промышленному развитию Торгово-промышленная палата РФ 17 июля 2007года Тема: «Стратегии XXI века: Россия и ВТО – «pro» и «contra» отраслей и регионов». Как эффективнее использовать механизмы Всемирной торговой организации для промышленного развития России?» Прогнозируемая оценка системных последствий присоединения России к ВТО I. Расширение доступа к рынку финансовых услуг Перспектива получения прямых иностранных инвестиций в развитие российской экономики. 1. Создание новых рабочих мест; 2. Повышение квалификации персонала компаний; 3. Положительное влияние на корпоративную культуру персонала. II. Стимулирование экспорта зарубеж - Создание механизмов государственной финансовой поддержки экспортёров. III. Поддержание стабильности развития национальной экономики за счёт координации совместимости механизмов правовой структуры внешнеторгового регулирования в РФ с принципами и правилами ВТО IV. Участие России в международных экономических организациях V. Защита национальной экономики тарифными методами, введение практики судебной защиты участников внешней торговли и разрешение споров на межправительственном уровне Увеличение значимости таможенного контроля при предотвращении ввоза и торговли контрафактной продукцией VI. Возможность пересматривать тарифные обязательства и повышать таможенные пошлины, если импорт товаров наносит ущерб национальным отраслям производства VII. Введение общепринятой системы бухгалтерского учёта, исполнение обязательств по национальному регулированию бухгалтерских услуг VIII. Введение режима международной защиты интеллектуальной собственности в условиях развития международного обмена наукоёмкой продукцией и создания «международного корпоративного производства» IX. Использование Россией ВТО в качестве инструмента многосторонней экономической дипломатии X. Создание и укрепление системы взаимодействия государства и бизнеса XII. Создание межрегиональной информационной структуры в России для консультативной помощи предприятиям при работе в условиях действия правил ВТО *** 17.01.2006 12:40:41 Китай после вступления в ВТО («АПН-Казахстан», 16.01.2006) ссылка скрыта Экономика Китая в последние годы постоянно приковывает к себе внимание зарубежных экономистов и предпринимателей. Динамичный экономический рост, увеличивающиеся объем экспорта, импорта и инвестиций — все это привлекает пристальные взгляды всего мира. В настоящее время Китай вышел на новый этап экономического развития, вызванный его присоединением к ВТО в декабре 2001 года. Вступление КНР в ВТО привело к глубоким изменениям не только в экономической, но и в социальной жизни Китая. В течение 4 лет КНР продолжает претворять в жизнь программу либерализационных мероприятий, предусмотренных соглашениями с ВТО. Посмотрим пристальнее на изменения в трех главных отраслях экономики. 1. Агросфера Вступление Китая в ВТО крайне остро поставило проблему конкурентоспособности китайских товаров, особенно — продукции сельского хозяйства. Низкое качество и высокая себестоимость продукции агросферы — серьезная преграда на пути расширения экспорта. По этой же причине вот уже более семи лет наблюдается переизбыток этой продукции на внутреннем рынке. Кроме того, Китай испытывает дефицит многих специализированных сортов и видов сельскохозяйственной продукции, которые не производятся в стране. Так, существует острая нехватка спецсортов пшеницы (твердые пшеницы), отсутствуют сорта кукурузы, отличающиеся высокими пищевыми качествами. Нынешняя структура в условиях рынка и изменившегося характера спроса уже не в состоянии удовлетворить возросшие потребности потребителей. Соответственно, со вступлением Китая в ВТО в страну хлынул широкий поток дешевой импортной сельхозпродукции. По прогнозам, импорт сельхозпродукции увеличится более, чем вдвое: с 5 % в 1995-м до 12 % к 2010 году. Импортная продукция все более свободно конкурирует с национальными товарами на внутреннем рынке Китая. Увеличивается влияние мирового рынка на ассортимент производимой продукции. В связи с этим, с 2003 года в действие вводится экстренная стратегическая программа создания 12 отраслевых зон по производству наиболее перспективных видов продукции, обладающих конкурентными преимуществами на мировом рынке. В основе формирования этих отраслевых зон должны лежать научное районирование, специализация и разделение труда. Спустя два года после вступления в ВТО китайские специалисты, в соответствии с динамикой развития мирового рынка, отобрали ряд видов сельхозпродукции, которым отдается предпочтение, а именно: специализированные виды пшеницы, специализированные виды кукурузы, соевые бобы с высоким процентом выхода масла, хлопок, рапс, сахарный тростник, коровье молоко и др. Поставлена также задача всемерно расширять экспорт сельскохозяйственных продуктов. Сюда отнесены яблоки, апельсины, говядина и баранина, продукция рыбного промысла и др. Осуществление программы будет способствовать ускорению темпов развития агросферы основных сельскохозяйственных регионов и увеличению доходов крестьян. Со вступлением в ВТО под ударом оказались некоторые районы КНР. Внедрение данной программы хотя еще не дало масштабных результатов в силу ряда причин, но оно позволяет отработать концепцию реструктуризации отрасли, придать нужную направленность реформе, обеспечивая научное и рациональное размещение производительных сил в сельском хозяйстве. Эта программа решает также проблему оптимизации структуры производства и ассортимента зерновых, что позволит преодолеть затоваривание, поднять внутренний спрос, стимулировать рост рыночных цен на качественную продукцию. Это в свою очередь, должно привести к увеличению производства зерна. 2. Промышленность Китай взял обязательства поэтапно отменить систему квотирования на промышленную продукцию, а также отменить или существенно сократить тарифы на широкий спектр товаров. В 1999 году они составляли в среднем 24,6 %, а в 2005 году, в соответствии с принятыми перед ВТО обязательствами, сократились до 9,4%. Также с 1999 года происходило ежегодное увеличение существующих ввозных квот на 15 %, что означает постепенное расширение рынка сбыта импортных товаров. В 2005 году отменено большинство квот на промышленную продукцию. Среди отраслей китайской промышленности наиболее высокие темпы роста объемов производства в 2005 году демонстрировали производство миникомпьютеров, цветных телевизоров, мобильных телефонов, автомашин, кондиционеров, химических волокон, металлопродукции, добыча угля. Экспорт промышленной продукции увеличился на 23,4 % и составил 1 трлн. 991 млрд. 630 млн. юаней, что на 9,9 % больше, чем было в 2004 году. Наибольший рост экспорта приходился на продукцию электроники и коммуникационного оборудования, энергетического машиностроения, текстильной промышленности и одежды. Год от года наблюдается улучшение в структуре выпускаемых промышленных товаров. Так, заметно выросла пропорция товаров народного потребления высокого качества с высокой добавленной стоимостью. 3. Рынок капитала Известно, что важным фактором ускоренного развития китайской экономики с середины 90-х гг являются иностранные инвестиции. В соответствии с обязательствами перед ВТО, рынок капитала также подлежит рыночной трансформации. С середины 90-х гг. КНР занимает ведущие позиции среди крупнейших в мире реципиентов иностранного капитала. В последние годы Китай даже выдвинулся на первую позицию. За годы реформы, т.е. начиная с 1979 года, общая сумма иностранных инвестиций к 2003 году составила 828,06 млрд. долларов, объем фактически использованных зарубежных инвестиций достиг 447,97 млрд. долларов. Всего на территории КНР учреждены 424196 предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). Годовой приток прямых иностранных инвестиций в последние годы составляет, как правило, 45-55 млрд. долл. США в год. Отраслевая структура иностранных инвестиций характеризуется подавляющим преобладанием вложений в обрабатывающую промышленность, при этом особенно быстро растет доля высокотехнологичных предприятий, а также предприятий по глубокой пререработке сырья. Причины очевидных успехов КНР в области привлечения иностранных инвестиций хорошо известны. Это поддержание в стране высокого уровня социально-экономической и политической стабильности, наличие емкого внутреннего рынка и дешевой рабочей силы, проведение активной национальной инвестиционной политики, постоянное совершенствование и либерализация юритической базы в направлении создания благоприятного режима для иностранных компаний. Все это обусловливает высокую и устойчивую доходность вложений зарубежных инвесторов, 90% которых планируют дальнейшее расширение своей деятельности в Китае. Дополнительную динамику притоку иностранных инвестиций в последние годы придают планы проведения в Китае крупных международных мероприятий (Олимпийские игры 2008 года в Пекине, Всемирная выставка ЭКСПО-2010 в Шанхае). С учетом высокой динамики заключения новых инвестиционных соглашений, в КНР рассчитывают, что к 2010 году размеры накопленных иностранных инвестиций достигнут 1 трлн. долл. США. Среди основных иностранных инвесторов лидируют такие страны и территории, как Гонконг, Виргинские острова, Япония, Корея, США, Тайвань, Сингапур, Германия и др. Около 2/3 притока иностранных инвестиций приходится на зарубежных предпринимателей китайского происхождения. В последние годы наблюдается заметная активизация деятельности в Китае крупнейших ТНК, в том числе в рамках их участия в реструктиризации государственных предприятий КНР посредством полного либо частичного выкупа активов. Опережающими темпами возрастают инвестиции в полностью иностранные предприятия. В 2002 году на долю инвестиционных соглашений о создании полностью иностранных предприятий пришлось 69,2 % годового притока прямых иностранных инвестиций в КНР против 27 % в 1994 году. Все это является наглядным подтверждением улучшения инвестиционного климата в КНР, прогрессирующего снижения уровня экономических и политических рисков инвестирования в китайскую экономику. Характерной особенностью последних лет после вступления в ВТО является интенсивный приток зарубежных портфельных инвестиций, сопровождающий выход ведущих китайских компаний (Ping An Insurance, Great Wall Auto,China Resources Power, China Life Insurance) на иностранные фондовые рынки. В 1991-2003 гг. только от размещения своих ценных бумаг на фондовый бирже Гонконга компании КНР получили 27 млрд. долл. США. С учетом высокого международного интереса к размещаемым за рубежом акциям крупных компаний эта тенденция будет иметь дальнейшее развитие. Не случайно Лондонская фондовая биржа планирует открыть свои представительства в Гонконге и КНР, а также ведет переговоры с фондовой биржей Гонконга о взаимном признании листинга китайских компаний. Гарантии зарубежных инвесторов в КНР обеспечиваются межправительственными соглашениями по взаимной защите иностранных инвестиций. Китай имеет более 70 таких соглашений, в частности, с Великобританией, Германией, Францией, Японией, Австралией, Республикой Кореей. В целях активного привлечения иностранных инвестиций в Китае в настоящее время действуют следующие основные административно-экономические образования с льготными режимами: • 5 специальных экономических зон: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а также приравненный к ним по статусу Новый район Пудун (Шанхай); • 32 зоны экономического и технологического развития в гг. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и других крупных городах; • 15 зон свободной торговли в гг. Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, Чжухай и Шэньчжэнь. • 14 зон приграничного экономического сотрудничества в гг. Дандун, Хэйхэ, Суйфэньхэ (пров.Хэйлунцзян), Маньчжоули, Эрлянь (АРВМ), Хуэйчунь (пров.Цзилинь), Инин, Боле, Тачэн (СУАР), Пинсян, Дунсин (ГЧАР), Жуйли, Вантин, Хэкоу (пров.Юньнань). Прошел начальный этап адаптации экономики Китая к согласованным с ВТО условиям поэтапного открытия его внутреннего рынка для иностранных предпринимателей и либерализации внешнеторгового режима страны. В настоящее время, после четырехлетнего периода деятельности в рамках правил ВТО, мы видим первые позитивные результаты. Можно смело сказать, что присоединение Китая к ВТО в качестве полноправного члена укрепило его позиции на мировом рынке. Китай активно использует инструментарий ВТО для обеспечения своих внешнеэкономических интересов. Однако не следует считать, что аналогичные процессы смогут быть автоматически запущены во всех странах, присоединяющихся к ВТО. Успех Китая во многом зиждется на его уникальной специфике. Ван Инь, младший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС, МГИМО *** Оценки социальных и экономических последствий присоединения России к ВТО. Москва, 2003 г. ссылка скрыта Предлагаемый материал отражает некоторые основные результаты исследования социальных и экономических последствий присоединения России ко Всемирной торговой организации. Исследование проводилось группой независимых экспертов - специалистов в области торговой политики и права, рынка труда и социальных отношений, макроэкономического анализа и прогнозирования из ведущих ВУЗов, научно-исследовательских и аналитических центров. Руководитель группы – д.э.н А.Данильцев (Государственный университет управления, г.Москва) оссииРсо Соглашения ВТО являются основой современной системы многостороннего регулирования международной торговли, которая была создана в результате переговоров Уругвайского раунда. Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) составляет основу этой системы и соответствующей системы норм, правил, обязательств и процедур. Весь пакет Уругвайского раунда включает Соглашение об учреждении ВТО с приложениями: заявления и решения на уровне министров и договоренности об обязательствах в области финансовых услуг, всего более 50 документов. При присоединении к ВТО страна-кандидат принимает на себя определенные обязательства. Можно выделить два главных направления этих обязательств. Во-первых, это обязательства, связанные с необходимостью приведения национального законодательства и практики его применения в соответствие с нормами и правилами ВТО. Во-вторых, это согласование в ходе переговоров индивидуальных обязательств - условий либерализации доступа на рынок товаров и услуг. Именно с этими направлениями принятия обязательств могут быть связаны и основные экономические последствия присоединения страны к ВТО. Поэтому анализ последствий присоединения был сосредоточен на:

Соответственно, последствия принятия обязательств в рамках процесса присоединения могут носить как качественный характер - например, изменение законодательства, так и количественный - например, динамика и соотношение производства и импорта, которые могут быть наблюдаемы и оценены статистически. Анализ возможных обязательств в области изменения законодательства и применения правил торговли в целом показал, что следование нормам и правилам ВТО не создаст существенных негативных экономических последствий. Применение принципов национального режима (НР) и режима наибольшего благоприятствования (РНБ), если и приведет к некоторому обострению иностранной конкуренции на внутреннем рынке, то компенсирующим эффектом станет повышение транспарентности в бизнесе, возросший уровень предсказуемости действий властей и устранение неоправданных ограничений на рынке. Обязательства в области применения НР также могут касаться практики применения косвенных налогов при импорте - НДС и акцизов. Возможные изменения порядка взимания этих налогов могут сказаться на размерах поступлений в бюджет, однако они практически не отразятся на размерах импорта и условиях конкуренции иностранных и отечественных товаров на внутреннем рынке. Налагаемые в рамках норм и правил ВТО ограничения в использовании ряда нетарифных инструментов регулирования импорта также не приведут, как представляется, к заметным экономическим последствиям, т.к. в настоящее время применение таких инструментов не практикуется широко, а действующее законодательство ставит для него известные рамки. В первую очередь это относиться к применению таких инструментов, как лицензирование и количественные ограничения. Обязательства в рамках ВТО могут затронуть также практику применения таможенных налогов и сборов. В данном случае возможные экономические последствия для импорта будут зависеть в основном от того, каким образом будут устанавливаться и применяться такие сборы, т.к. правила ВТО предусматривают лишь их взаимосвязь с фактическими расходами таможенных органов на осуществление таможенных процедур. Таким образом, страна-член самостоятельно может определить порядок их установления и взимания на основе этого правила. В целом применение норм и правил ВТО в данной области не приведет к принципиальным изменениям механизмов регулирования торговли, а также не вызовет заметного роста импорта и резкого изменения условий конкуренции иностранных и отечественных товаров на внутреннем рынке. Таким образом, выполнение обязательств в области обеспечения соответствия внутреннего законодательства нормам и правилам ВТО и следование ограничениям в отношении использования нетарифных инструментов не приведет к заметным отрицательным последствиям для развития производства. Напротив, изменение законодательства может стать фактором повышения конкурентоспособности российских предприятий за счет устранения некоторых излишних ограничений, формирования здоровой конкурентной среды с равными и недискриминационными условиями ведения предпринимательской деятельности, а также увеличения уровня транспарентности законодательства и мер регулирования. Основной предпосылкой успешного преодоления сложностей в области трансформации законодательства и использования его преимуществ в рамках ВТО является эффективное продолжение процесса совершенствования законодательства в рамках экономических реформ, ибо данный процесс практически полностью совпадает с адаптацией законодательства к нормам и правилам ВТО. Речь идет прежде всего об устранении излишнего административного давления на предприятия и повышении степени прозрачности всего законодательства. Так например, обеспечение соответствия нормам и правилам ВТО законодательства в области применения технических барьеров в торговле (Федеральный закон “О техническом регулировании” от 30.12.02 №184) может способствовать повышению конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешнем рынке. Основные последствия, которые в принципе могут возникнуть в данной области, можно суммировать следующим образом. Во-первых, можно рассчитывать на упрощение процедур, связанных с ввозом и доступом иностранных товаров на рынок. Вместе с тем новое законодательство само по себе не предусматривает какое-либо нарушение баланса в обременительности процедур в пользу иностранных товаров. Предусматривается возможность более жесткого контроля за соблюдением технических требований и более жесткой ответственности за их нарушение. Во-вторых, применение таких принципов ВТО, как недискриминация, минимизация обременительных процедур и расходов, по всей вероятности приведут к снижению административного давления на предпринимателей на внутреннем рынке. А поскольку объем производства и реализации местных товаров существенно больше, чем импортных, логично ожидать некоторого повышения конкурентоспособности тех российских предприятий, которые смогут снизить затраты на выполнение обязательных требований. В-третьих, речь идет о более последовательной унификация технических требований в РФ и международных стандартов, руководств и рекомендаций. Теоретически это должно привести к повышению качества и конкурентоспособности российских товаров. При этом обязательства по унификации не являются безусловными. Соглашение предусматривает унификацию только тогда, когда это не противоречит национальным целям технического регулирования. Благодаря тому, что будет существенно повышена степень транспарентности законодательства и процессов принятия решения, а также обеспечено формальное соответствие законодательства требованиям и правилам ВТО, создаются благоприятные условия для профилактики торговых конфликтов, связанных с применением мер технического регулирования. В особенности это относиться к применению ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер. Благодаря выравниванию условий применения мер административного регулирования в РФ и конкурирующих странах (т.к. страны-конкуренты РФ на мировом рынке практически все являются членами ВТО), устраняются возможные элементы искусственного снижения конкурентоспособности российских товаров из-за существования элементов дискриминации и необоснованных ограничений во внутреннем законодательстве. В целом эффект от упрощения и гармонизации системы технического регулирования может проявиться в следующем:

Результаты подробного количественного анализа последствий принятия обязательств в области доступа на рынок указывают на то, что возникновение существенных негативных последствий является маловероятным. Ключевыми факторами, которые будут определять темпы развития промышленности в целом и отдельных отраслей, будут те, которые непосредственно не связаны с возможными обязательствами в рамках ВТО. Это прежде всего факторы внутриэкономического характера. При этом можно предположить, что возможные изменения условий доступа на рынок иностранных товаров не скажутся радикально на условиях конкуренции отечественных и иностранных товаров на внутреннем рынке и не приведут к существенным отрицательным последствиям для экономики. Анализ возможных тенденций изменения тарифного барьера в связи присоединением к ВТО и соответствующей возможной динамики импорта и производства показывает, что не произойдет заметного изменения общих тенденций развития экономики. Приведенные выводы справедливы для всех рассмотренных основных сценариев принятия индивидуальных обязательств (т.е. условий либерализации доступа на рынок товаров и услуг): установление в течение переходного периода импортных пошлин на уровне связывания в соответствии с тарифными предложениями, замораживание пошлин на текущем уровне с последующим снижением в соответствии с тарифными предложениями в течение переходного периода (т.е. установлении фактического уровня пошлин ниже предлагаемых уровней связывания), вариант сценария с учетом возможных изменений практики взимания НДС и таможенных сборов (дополнительный сценарий). Все перечисленные сценарии сопоставлялись с базовым вариантом, который предусматривает сохранение действующих ставок таможенных пошлин. Первый сценарий – исходный. Развитие экономики осуществляется, исходя из сложившейся в настоящее время (2001-2002 гг.) тарифной, бюджетной и налоговой политики. Сценарий соответствует сохранению существующей ситуации в случае неприсоединения, или присоединения при сохранении действующих ставок импортных таможенных пошлин. Второй сценарий. Развитие экономики прогнозировалось с учетом предложений РФ по связыванию ставок таможенного тарифа. Расчеты строились на том, что во всех случаях будут полностью использованы возможности повышения пошлин в рамках связанных уровней. При этом предполагалось постепенное снижение ставок пошлин в течение переходных периодов по соответствующим позициям таможенного тарифа. Третий сценарий – аналогичный предыдущему, но без предположения о возможном повышении пошлин до связанных уровней – т.е. изменение пошлин предполагалось только в сторону понижения. В целом прогнозируемые изменения торгового режима не вызовут более существенных изменений тарифной системы, чем те, которые наблюдались в последние 6-7 лет. Очевидно, что при условии сохранения тенденции к экономической стабилизации и дальнейшей адаптации предприятий к условиям открытой рыночной экономики, последствия таких изменений тарифной системы не будут чувствительными для экономики. Проведенный анализ показал, что все исследованные варианты изменения торгового режима в случае принятия обязательств в рамках процесса присоединения к ВТО не приводят к качественным изменениям тенденций развития импорта и производства. Полученные результаты зачастую настолько близки, что различия могут вполне трактоваться как погрешности счета. Это же относится и к основным макроэкономическим параметрам, которые характеризуют важнейшие пропорции в экономике - доле конечного потребления в объеме использованных ресурсов, соотношению объемов импорта и экспорта с объемом производства. Как показали расчеты, в десятилетней перспективе фактор присоединения к ВТО не окажет воздействия на основные пропорции в экономике. Независимо от сценариев присоединения, к 2010 г. будет иметь место рост доли конечного потребления в объеме использованных ресурсов - рост составит около 14%, возрастет также доля инвестиций в конечном потреблении с 18,4% до 21,7%. Независимо от того, состоится ли присоединение России к ВТО или нет, объем экспорта относительно промышленного производства будет иметь некоторую тенденцию к снижению после 2002 г. Причем наименее значительным это снижение будет в случае неприсоединения (на 3,4%), а наиболее значительным в случае присоединения на условиях базового тарифного предложения и изменения порядка расчета НДС по импорту (3,6%). Такая тенденция вполне естественна и является следствием экономической стабилизации и экономического роста, что выражается в активизации внутреннего спроса и расширении объема внутреннего рынка. При этом значение экспорта, как фактора, компенсирующего падение спроса на внутреннем рынке в условиях спада, сократится. Таким образом, напрашивается вывод о достаточно высокой инерционности российской экономики, ее устойчивости к такому рычагу экономического регулирования, как условия доступа на рынок иностранных товаров. Основные тенденции развития экономики будут определяться отнюдь не факторами, связанными с присоединением или неприсоединением России к ВТО, а общим ходом экономического развития. В целом проведенные на основе описанной выше модели расчеты демонстрируют следующее. Рост объема промышленного производства к 2010 г. при всех вариантах развития событий составляет чрезвычайно близкие величины, которые находятся в интервале от 46,75% в случае неприсоединения к ВТО до 47,448% в случае, если условия тарифного предложения сочетаются с изменением режима расчета НДС при импорте. Наиболее высокие темпы роста объемов промышленного производства будут наблюдаться в одних и тех же отраслях, независимо от сценария развития событий. Это такие отрасли, как лесная и деревообрабатывающая промышленность (82,344% и 81,752% по первым двум сценариям соответственно и 81,70)% по третьему сценарию), промышленность строительных материалов (63,8349% и 63,766% соответственно и 63,80% по третьему сценарию), машиностроение и металлообработка (64,6082% и 63,7375% соответственно и 63,70% по третьему сценарию), пищевая (без мукомольно-крупяной) промышленности (50,5110 и 54,4859% соответственно и несколько меньше – 54,0% по третьему сценарию), полиграфическая промышленность (50,9373% и 51,0023%). Как видно из приведенных данных, отклонения результатов по вариантам крайне незначительны. Так, по машиностроению и металлообработке, лесной и деревообрабатывающей промышленности присоединение к ВТО дает несколько менее высокие темпы роста (99,5% и 99,7% от варианта неприсоединения). Самые низкие темпы роста в отраслях машиностроения имеют место в производстве горношахтного и горнорудного оборудования (темпы роста по 1, 2 и 3 сценариям – 18,89% - 18,83%), тракторов, сельхозмашин и запчастей к ним (24% - 26%), а также в автомобилестроении (37,6933% и 35,0268% и 34,9% соответственно). Как видно из приведенных данных, существенное отставание в темпах роста производства в указанных отраслях от средних показателей по машиностроению в целом имеет место не только в случае присоединения к ВТО, но и при неприсоединении. Причем, в такой отрасли, как тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, присоединение обеспечивает даже чуть более высокий рост (на 1-1,1%). Относительно выраженное отставание темпов роста объемов производства при присоединении от таковых в случае неприсоединения имеет место в автомобилестроении - темпы роста оказываются на 2% ниже (35% и 34,9% против 37,6%). В остальных случаях отставание темпов роста объемов производства при присоединении к ВТО ниже, чем таковые при неприсоединении, не более, чем на 0,5%. Самые низкие темпы роста объемов промышленного производства в случае неприсоединения России к ВТО, равно как и в случае присоединения, ожидаются в одних и тех же отраслях. Так, самые низкие темпы роста наблюдаются в медицинской промышленности (19,6% и 17% в случае неприсоединения и присоединения, соответственно), в том числе в производстве медицинской техники рост составит всего 9,5174% при неприсоединении и 9,3804% по двум вариантам присоединения, соответственно, а в химико-фармацевтической промышленности 21,6818%, 18,8027% и 18,7%, соответственно. Для этой отрасли присоединение к ВТО дает существенное отклонение прогноза в случае присоединения к ВТО от варианта неприсоединения. С определенной долей условности «чувствительность» отраслей к фактору присоединения была проанализирована на основе следующих критериев: «нечувствительные» отрасли – отклонения показателей в зависимости от сценариев присоединения составляют не менее 0,1%, «промежуточные» отрасли – различия находятся в диапазоне 0,1- 1%. Последнюю же группу наиболее «чувствительных» отраслей составляют отрасли, для которых динамика производства в случае присоединения к ВТО и в условиях неприсоединения различается более чем на 1%. (Заметим, что максимальное расхождение в темпах роста между вариантами составляет 9,6% по мясомолочной промышленности.) В целом уровень чувствительности к фактору присоединения можно считать низким. Различие в показателях нормы прибыли в 2010 г. между вариантами в целом по промышленности незначительно. Так, в случае неприсоединения России к ВТО норма прибыли по промышленности составит 23,37%, а в случае присоединения на условиях базового варианта тарифных обязательств – 23,33%. Практически для всех отраслей условия присоединения или неприсоединения к ВТО не являются ключевым фактором для динамики соотношения импорта и собственного производства. Наиболее чувствительными к присоединению или неприсоединению к ВТО по показателю соотношения импорта и внутреннего производства в текущих ценах являются такие отрасли как: мясомолочная, микробиологическая промышленность, тракторное и сельскохозяйственном машиностроение, химико-фармацевтическая промышленность, а также автомобилестроение. По этим отраслям имеет место наиболее существенное расхождение прогноза по первому и второму сценариям. Рост импорта относительно внутреннего производства будет самым значительным в мясомолочной промышленности. Так, к 2010 г. импорт здесь должен увеличиться с 28,1% от внутреннего производства до 46,9% или 35,9% в зависимости от сценария (первый или второй). Менее значительным будет повышение отношения импорта и внутреннего выпуска в легкой промышленности. Если в 2002 г. этот показатель составлял 51,7%, то в 2010 г. в случае неприсоединения России к ВТО его величина составит только 58,9%, а в случае присоединения на условиях базового тарифного предложения 57,1%. «Чувствительность» по численности занятых наблюдается еще в трех отраслях – в производстве медицинской техники, кожевенной, меховой и обувной промышленности, а также в мукомольно-крупяной промышленности. На основании данных по 83 отраслям можно выделить группу наименее «чувствительных» (или «нечувствительных») к тарифному барьеру отраслей по показателю объемов промышленного производства, для которых различие динамики производства в случае присоединения и динамики в случае неприсоединения составляет менее 0,1%. В эту группу входят 35 отраслей. Еще для 36 отраслей расхождение между результатами прогноза по первому и второму сценариям находится в интервале от 0,1% до 1%. С учетом приведенных выше перечней «чувствительных» и «нечувствительных» отраслей промышленности можно сформулировать следующие выводы. В группу «чувствительных» отраслей входят, пожалуй, только две отрасли, состояние которых может существенно сказываться на бюджетах ряда субъектов федерации. Это такие отрасли, как автомобилестроение, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение. Даже временная остановка указанных производств может серьезно усложнить финансовое положение отдельных региональных бюджетов. Предприятия остальных «чувствительных» отраслей могут существенно влиять на формирование местных бюджетов, если они являются градообразующими. Поэтому проблемы, которые могут возникнуть в рамках «чувствительных» отраслей будут проявляться в первую очередь на уровне местных бюджетов. Ни одна из приведенного выше списка «чувствительных» отраслей не является «бюджетообразующей» на федеральном уровне. Таким образом, проблемы, которые могут возникнуть в этих отраслях либо вообще не скажутся на федеральном бюджете, либо будут сказываться косвенно - через рост потребности отдельных регионов в финансовой помощи центра. Заключая рассмотрение вопроса о «чувствительности» отраслей отечественной промышленности к тарифному режиму, отметим следующее. Избранный критерий «чувствительности» – отклонение прогноза по сценариям более, чем на 1%, представляется заниженным. Такое отклонение может быть следствием статистической погрешности или погрешности счета. Более логичным было бы существенно повысить – хотя бы до 5% - пороговое значение «чувствительности». В этом случае к разряду «чувствительных» можно будет отнести только четыре отрасли – мясомолочную промышленность, химико-фармацевтическую промышленность, автомобилестроение и комбикормовую промышленность. В качестве важнейшего и принципиального вывода следует указать на то, что ни для одной отрасли фактор присоединения к ВТО не ведет к падению или стагнации производства на фоне общей тенденции к экономическому росту. Даже в случае некоторого незначительного замедления роста тенденция к расширению производства сохраняется. В области доступа на рынок услуг положительные последствия либерализации международной торговли проявляются в большей степени, чем в торговле товарами. Это обусловлено прежде всего тем, что производство и торговля услугами в РФ находятся еще в стадии становления, и что пока еще не сложилась система привязки ресурсов к конкретным секторам услуг. Более высокая подвижность ресурсов позволяет в большей мере воспользоваться преимуществами либерализации внешней торговли. Кроме того, при общем низком уровне развития сектора услуг приток иностранных капиталов и расширение деятельности иностранных поставщиков услуг способны оказать положительное стимулирующее воздействие. При этом, разумеется, возможно ухудшение положения на рынке и ослабление конкурентных позиций некоторых российских поставщиков услуг. Однако эти трудности могут испытывать отдельные фирмы, но не экономика в целом. Важно также отметить, что изменение условий доступа на рынок в результате переговоров затронет лишь некоторое число секторов услуг и компонентов системы инструментов регулирования. В отношении большинства секторов услуг и инструментов регулирования заметного изменения практики применения мер и ограничений не произойдет, поскольку они не являются предметом обсуждения в ходе переговоров по доступу на рынок и не входят в сферу обязательств в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). В области применения мер защиты внутреннего рынка (антидемпинговые, компенсационные и защитные меры) основные трудности будут связаны с необходимостью обеспечения юридической и процедурной чистоты и четкости применения мер при повышении активности и увеличении масштабов их использования. При этом возникнет потребность в дополнительных расходах как на уровне частных компаний, так и государства, а также дополнительных инвестиций в создание юридической и консультационной инфраструктуры, подготовку кадров соответствующей квалификации. Таким образом, в результате исследования не выявлено факторов, которые могут привести к возникновению значительных и явных отрицательных последствий, способных заметно повлиять на направление и темпы развития экономики в целом. Основные тенденции и темпы развития экономики в целом и отдельных отраслей и секторов, как в случае присоединения, так и неприсоединения к ВТО будут определяться одними и теми же факторами, которые преимущественно не связаны непосредственно с присоединением к ВТО. При этом важнейшей предпосылкой благоприятных результатов присоединения и членства в ВТО является сохранение и поддержание тенденции экономического роста. Основные результаты, полученные в ходе работы можно коротко сформулировать следующим образом.

В заключение необходимо отметить, что главной гарантией отсутствия серьезных негативных последствий либерализации доступа на рынок и принятия иных обязательств является проведение сбалансированной и рациональной политики прежде всего в отношении мер регулирования внутреннего рынка, продолжение курса реформ в направлении устранения неоправданных ограничений в деятельности российских предприятий, формирование здоровой и справедливой конкурентной среды и создание условий для повышения мобильности ресурсов и факторов производства внутри российской экономики. Все это не только позволит компенсировать потенциальные проблемы и сложности, связанные с присоединением, но и даст возможность воспользоваться преимуществами членства в ВТО. *** Лондон, 19 Апреля 2002 г. Пятый ежегодный Российский экономический форум ссылка скрыта |