Почвенный покров экосистем бассейна реки деймы

| Вид материала | Автореферат |

Содержание3.3. Аллювиальные почвы. 3.4.Антропогенно-измененные почвы. Глава 4. Структура почвенного покрова |

- Курсовая работа "Почвенный покров части территории совхоза, 160.92kb.

- О проведении общественных обсуждений проектов: «Схема комплексного использования, 28.84kb.

- 3. биогеохимия биоты в природных ландшафтах и зоне геотехногенеза, 1237.32kb.

- «Оценка экологического состояния экосистем и растительных сообществ водно-болотных, 3457.77kb.

- Влияние плотин на почвенный покров территории, 17.91kb.

- Постановление главы города Покров Петушинского района Владимирской области от 29. 09., 160.54kb.

- Водные ресурсы поверхностные воды, 682.11kb.

- История освоения и изученность растительного покрова бассейна реки Чарыш, 1012.68kb.

- «Грачевский район Оренбургской области», 1385.54kb.

- Зоопланктон разнотипных водных экосистем бассейна верхней оби, 420.52kb.

Таблица 1

Химические и физико-химические свойства дерново-слабоподзолистых глееватых почв

| Горизонт, см | Гумус, % | рH kcl | Hг, ммоль/100г | S, ммоль/100г | V, % | Подвижные соединения, мг/кг | |

| P2O5 | К2О | ||||||

| Разрез 4. Дерново-слабоподзолистая супесчаная на моренных суглинках | |||||||

| 0-10 | 1,5 | 6,4 | 0,79 | 8,0 | 91,01 | 218 | 88 |

| 10–20 | 0,5 | 6,0 | 1,23 | 8,9 | 87,86 | 98 | 88 |

| 20–30 | - | 6,1 | 0,61 | 3,5 | 85,16 | 111 | 67 |

| 30–67 | - | 6,2/ 6,1 | 0,70/ 1,05/ 0,351 | 2,8/ 16,1/ 2,7 | 80,00/ 93,88/ 88,52 | 129 | 36 |

| 67–80 | - | 5,5 | 1,58 | 16,1 | 91,06 | 149 | 65 |

| 80-130 | - | 4,65 | 2,54 | 13,8 | 84,46 | 226 | 84 |

Значение рН, близкое к нейтральному, обусловлено регулярным известкованием полей. В ходе корреляционного анализа было установлено, что значения гидролитической кислотности и суммы поглощенных оснований прямо пропорциональны (коэффициент корреляции 0,78). Если придерживаться критериев оценки плодородия дерново-подзолистых почв, приводимых в работе В.И. Панасина и В.В. Широкова (1983) данную почву по таким показателям, как рН, гидролитическая кислотность, содержание подвижных соединений фосфора и калия следует считать высокоокультуренной, по содержанию же гумуса и сумме поглощенных оснований её можно причислить к слабоокультуренным. Низкое содержание гумуса (ниже 2 %) типично для дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава (Чернов и др., 2004, Дричко и др., 2004). Таким образом, гумусовый горизонт в соответствии с Классификацией и диагностикой почв России (2004) следует отнести к агоросерогумусовым.

Четких закономерностей проявления оглеения в зависимости от условий рельефа, гранулометрического состава, химических свойств выявить не удалось. Оглеение может встречаться как на склонах, так и на вершинах холмов. Глеевые пятна появляются в нижних горизонтах независимо от их реакции среды.

Изучение морфологических свойств и результаты лабораторных анализов с использованием методов статистической обработки позволяют выявить тенденции, общие для дерново-подзолистых почв бассейна р. Деймы:

- Мощность гумусового горизонта дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных угодий и залежей в среднем составляет 28,7±1,20 см, в том числе для дерново-подзолистых обычных – 27,9±2,54 см (с недифференцированным горизонтом А1 – 24,57±3,51 см), для глееватых – 29,29±2,09 см. Подобные значения позволяют сделать вывод об увеличении мощности гумусовых горизонтов по сравнению с зональными почвами в результате вспашки.

- Содержание подвижных соединений фосфора и калия, как правило, является повышенным.

3.2.Дерновые и дерново-глеевые почвы.

Почвы данного подтипа встречены нами в южной части территории исследований, на ключевых участках Заборье и Зорино. Как правило, дерновые и дерново-глеевые почвы приурочены к подошвам холмов и замкнутым понижения рельефа и формируются на моренных глинах, в т.ч. карбонатных. Почвенный профиль характеризуется наличием мощного гумусово-аккумулятивного горизонта (> 35 см) и двух иллювиальных горизонтов - В1 и Вg (или Bt). Дерново-глееватые и дерново-глеевые почвы отличаются более низким содержанием подвижных соединений фосфора и калия по сравнению с дерново-подзолистыми.

Таблица 2

Химические и физико-химические свойства дерново-глеевых почв

| Горизонт, см | Гумус, % | рH kcl | Hг, ммоль/100г | S, ммоль/100г | V, % | Подвижные соединения, мг/кг | ||

| P2O5 | К2О | |||||||

| Разрез 11. Дерново-глеевая легкосуглинистая на супесях | ||||||||

| 0-10 | 2,55 | 5,9 | 2,10 | 8,4 | 80,00 | 200 | 102 | |

| 10-20 | 2,27 | 6,0 | 1,67 | 8,6 | 83,74 | 193 | 80 | |

| 20-30 | 2,25 | 6,1 | 1,75 | 8,95 | 83,64 | 188 | 68 | |

| 30-50 | 1,95 | 6,2 | 0,88 | 6,2 | 87,57 | 627 | 40 | |

| 50-65 | - | 6,3 | 0,70 | 6,3 | 90,00 | 1500 | 36 | |

3.3. Аллювиальные почвы. Почвы поймы р. Деймы менее изучены как по сравнению с другими типами почв бассейна реки, так и по сравнению с аллювиальными почвами долин других рек Калининградского эксклава.

Почвенный покров долины р. Деймы представлен аллювиальными дерновыми и аллювиальными болотными почвами. Аллювиальные дерновые почвы, приуроченные к повышенным участкам поймы и соприкасающимся с поймой подножьям склонов долины сформировались под влиянием двух потоков вещества – нисходящего и перпендикулярно направленного по отношению к предыдущему привносу частиц с речным стоком, что подтверждается наличием заметной слоистости профиля, причем аллювиальные наносы перекрыты продуктами выветривания почв водораздела. Аллювиальные болотные почвы формируются в пойме р. Деймы, характеризующийся незначительными перепадами высот, что создает предпосылки для застоя влаги и как следствие – возникновения анаэробного воздушного режима, благоприятного для торфообразования. Для аллювиальных болотных почв характерно резкое (в 3 и более раз) снижение содержания подвижного фосфора и обменного калия в нижних горизонтах по сравнению с верхним (Уманский, 2009).

3.4.Антропогенно-измененные почвы. Антропогенные почвы ранее не выделялись для бассейна Деймы, поскольку в классификации почв не существовало для них отдельной таксономической единицы. Однако наличие интенсивной антропогенной нагрузки на агроландшафты исследуемой территории предполагает формирование почв с трансформированными морфологическими свойствами. Полевые исследования 2004 – 2006 гг. подтвердили правильность этого предположения.

Характерным примером почвы, подвергнувшейся антропогенному изменению при проведении мелиоративных работ, в результате которого её профиль приобрел черты нетипичные для зональных почв, является разрез № 10, заложенный на ключевом участке Григорьевка. Впервые подобные почвы были описаны А.Н. Володиным и Е.С. Макаровой (1976) для мелиорируемых агроландшафтов Карелии. На территории Калининградской области подобные почвы были обнаружены О.А. Анциферовой (2003) на Приморской древнеаллювиальной равнине. Данную почву классифицирована как агростратозем (Классификация и диагностика почв России, 2004), так как происхождение мощного темноокрашенного горизонта, диагностируемого как гумусово-аккумулятивный, обусловлено погребением при проведении планировочных работ. Верхний горизонт, имеющий признаки как гумусово-аккумулятивного, так и элювиального (подзолистого) горизонтов, является засыпкой.

Агростратозем характеризуется очень высоким содержанием подвижного фосфора (510 мг/кг) в верхнем горизонте. Содержание К2О достигает повышенного значения в нижней части верхнего горизонта, постепенно снижаясь до минимума в горизонте С. Значение рН в верхних горизонтах равно 6,2 –6,3 (Уманский, 2005).

Примером другого направления антропогенного изменения морфологических свойств почв являются трансформированные при строительстве укреплений почвы ключевого участка Зорино, приуроченные к вершине кургана Родимцева и верхним частям склонов южной и юго-юго-западной экспозиции.

Таблица 3

Химические и физико-химические свойства антропогенно-измененных почв

| Горизонт, см | Гумус, % | рH kcl | pН H2O | Нг, ммоль\100г | Поглощенные основания, ммоль\100г | V, % | Подвижные соединения, мг/кг | ||||||

| Ca2+ | Mg2+ | | P2O5 | К2О | |||||||||

| Разрез № 33. Стратозём среднесуглинистый | |||||||||||||

| 0-17 | 3,65 | 5,12 | 6,37 | 3,06 | 7,7 | 1,2 | 8,9 | 74,41 | 297 | 132 | |||

| 17-30 | - | 7,3 | 7,75 | 0,44 | 7,3 | 0,5 | 7,8 | 94,66 | 346 | 140 | |||

| 30-43 | - | 6,45 | 7,25 | 0,96 | 6,2 | 0,4 | 6,6 | 87,30 | 320 | 144 | |||

| 43-85 | - | 6,3 | 7,2 | 1,05 | 4,4 | 0,3 | 4,7 | 81,74 | 227 | 24 | |||

| Разрез № 34. Антропогенно-преобразованная дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая | |||||||||||||

| 0-10 | 2,47 | 6,8 | 7,55 | 0,53 | 6,6 | 0,7 | 7,3 | 93,23 | 280 | 260 | |||

| 10-20 | 1,70 | 6,8 | 7,5 | 0,79 | 7,7 | 0,65 | 8,35 | 91,36 | 246 | 208 | |||

| 20-43 | - | 7,2 | 7,9 | 0,26 | 6,2 | 0,4 | 6,6 | 96,21 | 143 | 166 | |||

| 43-49 | 1,25 | 6,4 | 7,4 | 1,23 | 6,2 | 0,4 | 6,8 | 84,68 | 327 | 188 | |||

| 49-79 | - | 6,2 | 7,4 | 0,79 | 3,4 | 0,25 | 3,65 | 82,21 | 75 | 116 | |||

| 79-110 | - | 5,8 | 7,4 | 1,14 | 5,7 | 0,65 | 6,35 | 84,78 | 327 | 230 | |||

Для данной почвы характерно уменьшение вниз по профилю содержания поглощенных катионов кальция и магния, сопровождающееся уменьшением гидролитической кислотности. Гидролитическая кислотность обратно пропорциональна рН. Слабощелочная реакция среды обусловлена присутствием антропогенных включений извести. Минимальная сумма поглощенных оснований, а также минимальное содержание подвижных фосфора отмечено в горизонте В2, что закономерно по причине его легкого гранулометрического состава, определяющего низкую поглотительную способность.

Глава 4. Структура почвенного покрова

Исследования структуры почвенного покрова бассейна р. Деймы ранее не проводилось. Поэтому на 7 наиболее исследованных ключевых участках было предпринято изучение пространственных неоднородностей почв.

Все заложенные на исследуемой территории ключевые участки подразделяются на два типа: полигоны-трансекты и геохимические катены.

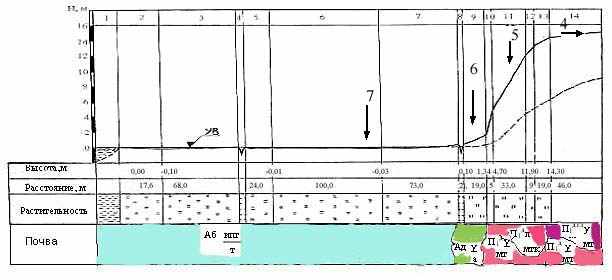

Ключевой участок «Изобильное» охватывает территорию полигона-трансекта, включающую в себя западный склон моренного холма, переходящий в надпойменную террасу и пойму р. Деймы, площадью 2 га (рис. 2). Верхняя часть (вершина холма и верхняя часть склона) используются как пашня, склоны речной долины – как сенокосы и пастбища. Почвы элювиальных элементов ландшафта представлены дерново-слабоподзолистыми супесчаными и дерново-слабоподзолистыми супесчаными эродированными. Дерново-слабоподзолистые легко- и среднесуглинистые почвы приурочены к склоновым поверхностям.

Решающее влияние на дифференциацию структуры почвенного покрова оказывает неоднородность почвообразующих пород (наличие выходов карбонатных глин), дающее основание сделать вывод о принадлежности почвенных комбинаций вершины и склонов к литогенным мозаикам.

Нижняя часть склона, соприкасающаяся с подножьем, занята аллювиальными дерновыми супесчаными почвами. Почвенный покров поймы представлен аллювиальными болотными почвами. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что почвенный покров поймы представлен пятнистостями аллювиальных болотных иловато-перегнойно-торфяных и перегнойно-торфяных почв.

Мв – 1:2000

Мг -1:20000

Условные обозначения: 1-русло реки; 2,3,5,6,7 –заливной луг; 4,8 –дренажные каналы, 9-13 – суходольный луг,14 –пашня. 4- местоположение и номер почвенного разреза

Аб ипг - Аллювиальная болотная иловато-перегнойно-глеевая на торфе

Т

Ад у - Аллювиальная дерновая супесчаная на аллювиальных отложениях

А

П1д л - Дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на моренных карбонатных глинах

мтк

П1д у - Дерново-слабоподзолистая супесчаная на моренных суглинках

мт

П1д гл у - Дерново-слабоподзолистая глееватая супесчаная на моренных суглинках

мт

Рис.2. Долина реки Деймы (почвенно-геоморфологический профиль-трансект)

Ключевой участок «Григорьевка». Территория представлена участком слабоволнистой равнины, площадью 0,55 га используемым как пашня. В пределах участка выделено три почвенных разности: агродерново-подзолистая среднесуглинистая, агродерново-подзолистая легкосуглинистая и агростратозём, образовавшийся в результате планировок поверхности. Следовательно, почвенные комбинации представлены антропогенно-нарушенными литогенными мозаиками.

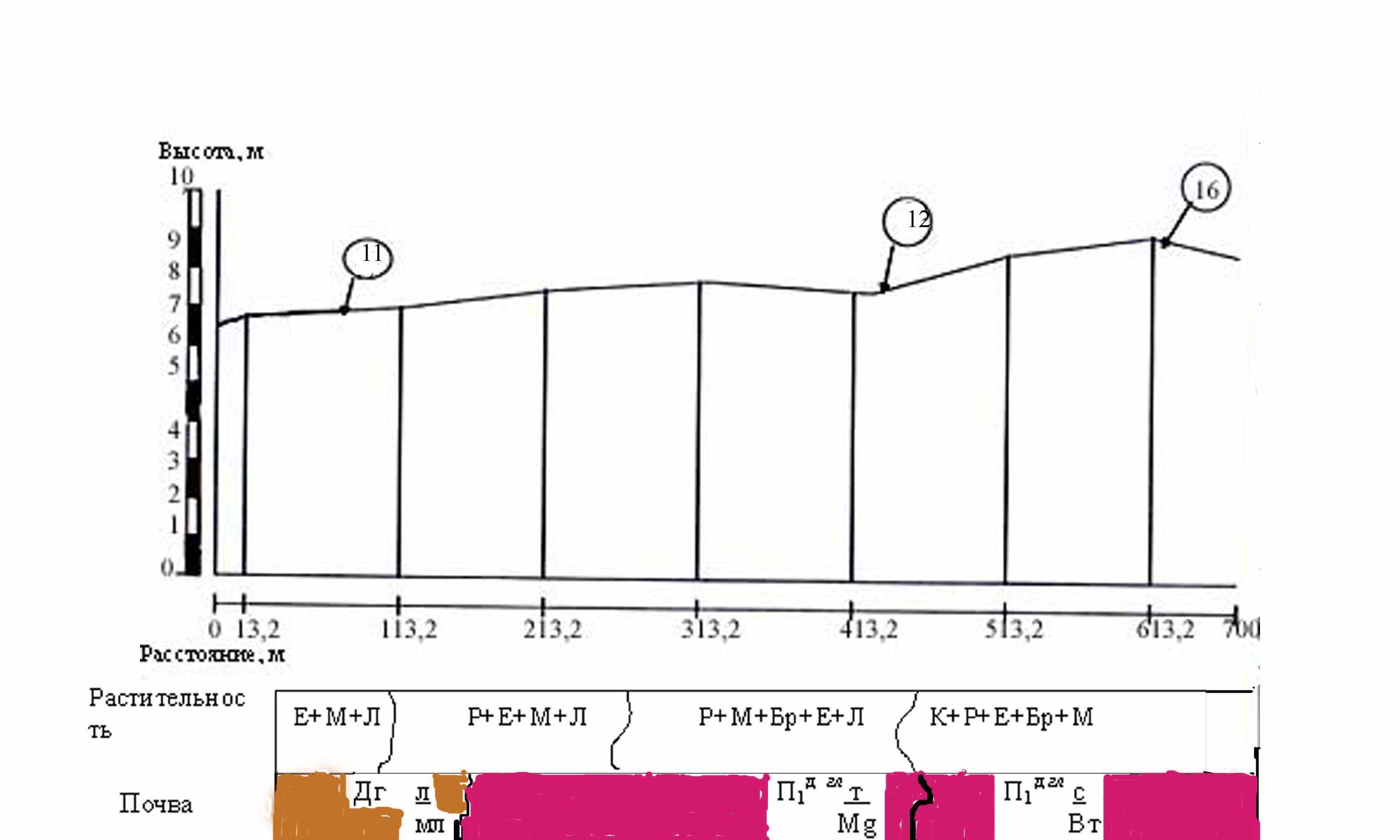

Ключевой участок «Саранское». Территория представлена участком слабоволнистой равнины, слабопонижающейся с востока на запад (перепад высот не превышает 2,5 м, крутизна склона – 1°), являющимся водоразделом бассейнов рек Каменки и Дейминки - правых притоков р. Деймы. Площадь полигона-трансекта составила 3 га. Основную часть площади участка занимает молодая залежь, небольшая полоса в западной части шириной 20 м используется как сенокос. Растительность представлена злаково-бурьянистыми ассоциациями, что способствует образованию плотной дернины средней мощностью 3-4 см.

Преобладающими почвообразующими породам являются моренные и водно-ледниковые суглинки, в трансаккумулятивных и аккумулятивных ландшафтах понижений – конгломераты, состоящие из щебня сцементированного ожелезненными супесями.

По данным топографической съемки заложены 2 геоморфологических профиля, один из которых, длиной более 700 м, пересекает участок с запада на восток, другой, длиной 400 м – с севера на юг (рис. 3).

Мв – 1:100

Мг – 1:3000

Условные обозначения:

Растительность. Бр – бор развесистый (Milium effusum), Е –ежа сборная (Dactylis glomerata), Зв – зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), К –клевер гибридный (Trifolium hybridum),Л –лисохвост полевой (Allopecurus pratensis), М –мятлик полевой (Poa pratensis), Р – ромашка непахучая (Мatricaria inodora).

Почвы.

Дг л – дерново-глеевая легкосуглинистая на моренных супесях,

мл

П1д глт - дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая на двучленных отложениях,

Mg

П1д гл с – дерново-слабоподзолистая глееватая на водно-ледниковых суглинках

Вт

Рис. 3. Ключевой участок Саранское (почвенно-геоморфологический профиль-трансект)

Наличие таких факторов дифференциации почвенного покрова как двучлены и конгломераты позволяет сделать вывод о том, что преобладающим типом почвенных комбинаций являются литогенные мозаики.

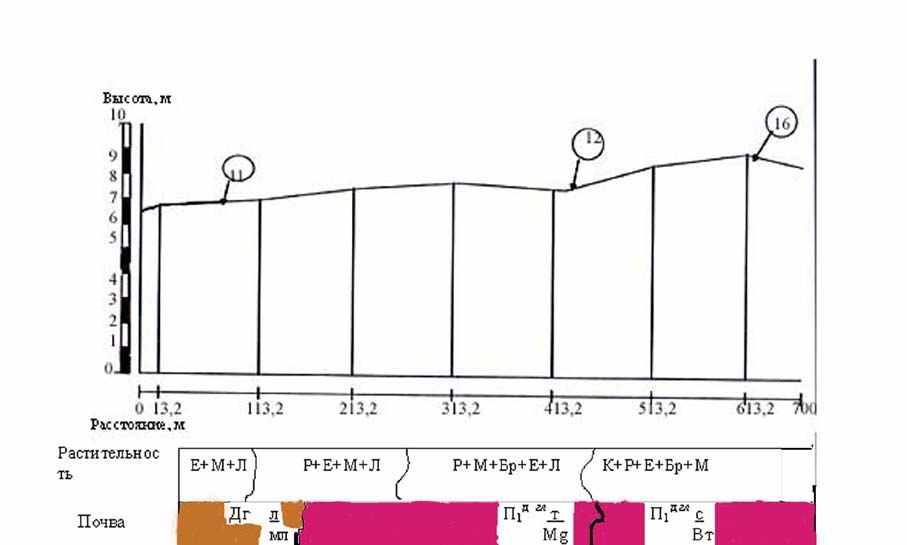

Ключевой участок «Ивановка» представляет собой прерывистый линейный профиль (геохимическую катену), заложенный на западном берегу р. Деймы и включающий в себя различные элементы рельефа, от элювиальных (вершина холма) до супераквальных (пойма). Участок от вершины холма до середины склона является молодой залежью. В злаково-разнотравных ассоциациях преобладают бодяк полевой (Cirsium arvense Scop.), мятлик полевой (Poa pratense L.), бор развесистый (Milium effusum L.), тимофеевка (Phleum pratense L.), пырей ползучий (Elytrigia repens Nevski). Средняя часть склона используется как сенокос. Нижняя часть склона покрыта лесом с доминированием ивы белой (Salix alba L.) и ясенем (Fraxinus excelsior L.).

Почвы верхней и средней частей склона сходны по морфологическому строению с дерново-слабоподзолистыми глееватыми почвами участка «Саранское», однако почвообразующие породы не имеют признаков двучленности.

Почвы под лесом имеют признаки бурых лесных почв, на что указывает бурая окраска горизонта В и кислая реакция среды, поэтому на рис.4 они обозначены как бурые лесные (Лб).

Пойма Деймы напротив Ивановки имеет ширину более 2 км. Аллювиальные болотные почвы имеют развитую дернину (3-6 см) и мощный торфяной горизонт. Уровень грунтовых вод – 60 –70 см.

Полученные данные позволяют предположить о наличии топографического ряда П1д – Лб -Ад –Абипт –Абпт.

Структура почвенного покрова верхней части склона представлена литогенными мозаиками, средняя и нижняя — сочетаниями.

Условные обозначения:

1

,3 –залежь; 2 –дорога; 4 –суходольный луг, 5 –лес; 6,8 –заливной луг; 7- мелиоративный канал

,3 –залежь; 2 –дорога; 4 –суходольный луг, 5 –лес; 6,8 –заливной луг; 7- мелиоративный канал- номер разреза

Рис. 4. Ключевой участок Ивановка (почвенно-геоморфологический полигон-трансек

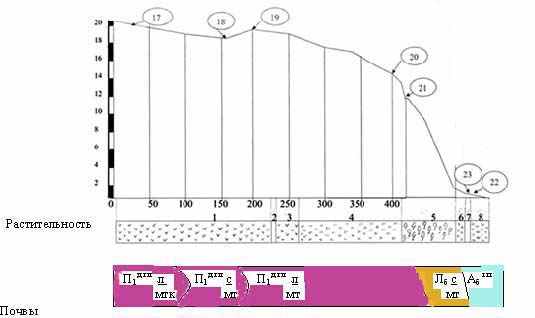

Ключевой участок «Славинск» заложен восточном склоне моренного холма, являющегося водоразделом бассейнов рек Деймы и Славинки, используемом как пастбище. Для почв верхней и средней трети склона выраженную гумусированность имеет только слой мощностью несколько сантиметров, залегающий непосредственно под дерниной, что указывает на протекание эрозионных процессов под воздействием перевыпаса. Нижняя часть склона занята бурыми лесными почвами сформировавшимися под широколиственным лесом (доминанты – липа, клен, осина, в подлеске – лещина, граб). Структура почвенного покрова – комплексы дерново-подзолистых оглеенных эродированных и, предположительно, бурых лесных почв.

Ключевой участок «Заборье». Территория охватывает восточные и юго-восточные склоны холма ледникового генезиса. Почвы склонов формируются на карбонатной морене преимущественно легкого гранулометрического состава под травянистыми фитоценозами с участием кустарников. Верхняя треть восточного склона занята разнотравно-злаковыми, а юго-восточного – бобово-разнотравно-злаковыми ассоциациями, способствующими формированию дернины мощностью от 2 до 7 см. Почвы склонов имеют строение профиля А1–В1-В2–(ВС)–С, причем для почв юго-восточного склона характерно наличие мощного гумусово-аккумулятивного горизонта (нижняя граница – 40 см), тогда как мощность аналогичных горизонтов почв восточного склона не превышает 30 см. Оглеение отмечено в почвах, сформировавшихся на суглинках. Почвы вершины холма и склоновых поверхностей представлены бурыми лесными и дерново-подзолистыми окультуренными. Почвы подножий холма имеют строение профиля Ад-А1-В1-Вg-G, однозначно указывающее на их принадлежность к подтипу дерново-глеевых. Большая мощность гумусово-аккумулятивного горизонта (40 см) указывает на их формирование под действием наносов материала, смытого со средней части склона, поскольку изреженное проективное покрытие при наличии обилия нор землероев и муравьёв способствует эрозионным процессам. Структура почвенного покрова представлена пятнистостями и комплексами.

Ключевой участок «Зорино» заложен на холме «Курган Родимцева», занимая его вершину, юго-западный и юго-юго-западный склоны. Вершина холма занята посадками плодовых и ягодных культур, в травянистом покрове помимо типичных видов встречаются душица и рудеральная флора. Верхняя часть склона южной экспозиции покрыта рощей с преобладанием лещины в верхнем ярусе и сныти в травостое и зарослями рудбекии, крапивы, окопника на опушках. Мощность дернины на вершине холма и лесной подстилки в роще возле бункеров составляет 1-2 см, тогда как на бруствере оборонительного рва, расположенном на юго-юго-западном склоне, она колеблется в пределах 5-8 см.

Почвы верхней и средней третей склона юго-юго-западной экспозиции подверглись антропогенному воздействию в меньшей степени. Растительность склона представлена типичными для старых залежей разнотравно-злаковыми ассоциациями. Почвы верхней трети склона представлены дерново-слабоподзолистыми, нижней – дерново-глееватыми. Данные почвы имеют среднесуглинистый гранулометрический состав, почвообразующими породами являются моренные глины.

Таким образом, естественная структура почвенного покрова ключевого участка нарушена антропогенным вмешательством.

Выводы В.М. Фридланда (1972) о ведущей роли сочетаний-мозаик на территории Южной Прибалтики следует признать обоснованными.