Основы портфельного управления

| Вид материала | Документы |

- Совершенствование управления пассивами коммерческого банка с использованием портфельного, 277.37kb.

- Цели данной работы: анализ процесса формирования и управления портфелем и проблем портфельного, 6.5kb.

- Рабочая программа дисциплины «маркетинг персонала» Рекомендуется для направления подготовки, 153.5kb.

- Министерство Образования Российской Федерации Всероссийский Заочный Финансово Экономический, 420.71kb.

- Рабочая программа дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» Рекомендуется, 196.33kb.

- Рабочая программа «основы корпоративного управления» Рекомендуется для направления, 199.63kb.

- Методологические и организационно-правовые основы системы управления, 3109.89kb.

- Рабочая программа дисциплины (модуля) «основы государственного управления», 472.86kb.

- Способен вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области управления, 80.18kb.

- Теоретические и правовые основы антикризисного управления, 31.75kb.

Глава 4. ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

| СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ |

| Так называемая современная теория портфеля (хотя она и была сформулирована в 1952 г.) дает дополнительный инструмент минимизации риска: ковариацию (или корреляцию) между ценными бумагами. |

| Инвесторы узнают по опыту, что существует риск неполучения ожидаемого дохода от конкретной инвестиции. Этот риск можно разделить на две части. |

| Рыночный риск |

| Рыночный риск (системный или недиверсифицируемый риск) – это минимальный уровень риска, которого можно достичь путем диверсификации по широкой группе ценных бумаг. Колебания дохода зависят от экономической, психологической и политической обстановки, воздействующей одновременно на все ценные бумаги. |

4.1 Управление портфелем ценных бумаг

Управление портфелем ценных бумаг – это действия с совокупностью ценных бумаг инвестора с целью сохранения стоимости и получения дохода, не зависимого от уровня инфляции. В управлении портфелем можно выделить следующие этапы:

| Специфический риск |

| Специфический риск (несистемный или диверсифицируемый риск) вызывается событиями, относящимися только к компании или эмитенту, такими, как управленческие ошибки, новые контракты, новые продукты, слияния и приобретения и т. п. |

| 30-летнее исследование ценных бумаг, обращавшихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (1927-1960), показало, что примерно половина вариации типичной ценной бумаги объясняется рыночным риском, а другая половина — специфическим риском. |

| В результате исследования возник вопрос: какое количество ценных бумаг достаточно для значительного сокращения специфического риска? Естественно, что многие инвесторы предполагают, что портфель с 20 ценными бумагами диверсифицирован в два раза лучше, чем портфель с 10 ценными бумагами. |

На этом этапе инвестор принимает решение, касающееся целей инвестирования: ориентация в большей степени на надежность или на доходность вложений. В зависимости от целей будет осуществлен выбор ценных бумаг для формирования портфеля.

| Данные исследований, проведенных в США, показывают, что 7—10 ценных бумаг в принципе достаточно для достижения приемлемого уровня диверсификации, при котором устраняется 70—80% специфического риска. |

На этом этапе инвестор анализирует состояние экономики в целом и ее отдельных сегментов, макроэкономические показатели, состояние законодательства по отдельным вопросам, состояние финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг с точки зрения его объема, количества операций, участников, тенденций (повышательная или понижательная) и т.д. Этот этап – необходимая предпосылка для принятия правильного инвестиционного решения

| На практике большинство портфелей обычно слишком диверсифицированы в том смысле, что они состоят из слишком большого количества ценных бумаг. Хотя цель включения такого большого количества бумаг - диверсификация портфеля, на практике результаты от этого становятся хуже. На деле многие профессиональные портфели (для инвестиционных фондов, пенсионных фондов и страховых компаний) часто содержат 50, 100 или более ценных бумаг. Однако действительная причина такого явления в том, что во многих случаях размеры этих фондов так велики, что для них не достаточно акций нескольких наименований — иначе им пришлось бы иметь только контрольные пакеты. |

На этом этапе происходит выбор конкретных ценных бумаг конкретных эмитентов и их покупка в количестве обеспечивающем в конечном итоге достижение поставленных целей инвестирования. При формировании инвестиционного портфеля для снижения риска применяются принципы диверсификации, лимитирования и страхования

Диверсификация – это распределение инвестируемых средств между различными финансовыми инструментами, непосредственно не связанными между собой.

Лимитирование – это установление предельной доли средств, направляемых в один финансовый инструмент. Например, инвестиционные фонды в соответствии с законодательством всех стран не могут вкладывать в ценные бумаги одного эмитента более 5 – 10 % своих активов. Это означает, что портфель фонда будет состоять, как минимум, из 10 видов ценных бумаг.

| Хеджирование |

| Если диверсификация — это процесс распределения средств по инвестициям в целях сокращения риска, то хеджирование — это процесс, направленный на снижение риска по основной инвестиции. Большинство арбитражных сделок — это форма хеджирования, когда трейдер пытается получить небольшую прибыль за счет неправильного соотношения цен между двумя сходными инструментами, но при этом не обязательно подвергается рыночному или специфическому риску. С точки зрения Марковитца, полный хедж создается тогда, когда позиции по двум инструментам приводят к противоположной корреляции и соответственно, с точки зрения цены, движутся в противоположных направлениях. |

| Все производные инструменты являются естественными продуктами для использования при хеджировании (компенсации) позиций, подверженных риску (т. е. стоимости базового инструмента) с тем, чтобы гарантировать возможность либо продажи, либо покупки товара или ценной бумаги, лежащих в основе фьючерсного контракта. |

Хеджирование – это операция по перенесению риска на другого участника рынка. Она заключается в том, что вместе с покупкой актива (например, валюты) одновременно продается фьючерсный контракт (фьючерс) на такое же количество валюты. В случае неблагоприятного изменения курса потери на одном рынке (на рынке наличной валюты) компенсируются прибылью на другом рынке (на рынке фьючерсов). Аналогичные операции проводят и с акциями, облигациями, если развит рынок фьючерсов на эти активы

4.1.4 Мониторинг и пересмотр портфеля ценных бумаг

Под мониторингом понимается комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в окружающей среде. В данном случае мониторингу подвергается, во-первых, финансовый рынок, т.е. выявляется, произошла ли смена тенденций, как изменились объемы торгов ценными бумагами, как изменяются цены на конкретные виды ценных бумаг и вследствие каких причин, какая информация поступила на рынок, способная повлиять на состояние портфеля. Поскольку рынок ценных бумаг очень низко инерционный, то есть мгновенно реагирует на любые изменения во внешней и внутренней среде, то мониторинг финансового рынка является важнейшей составляющей успеха управления портфеля ценных бумаг. Во-вторых, мониторингу подвергается сам портфель ценных бумаг.

4.1.5 Оценка эффективности портфеля ценных бумаг

Осуществляют расчет доходности вложений за определенное время с учетом рискованности вложений. При расчете доходности учитываются все накладные расходы: оплата биржевого сбора, комиссионное вознаграждение брокеру, оплата перерегистрации прав собственности, оплата депозитарных услуг (услуг по хранению ценных бумаг) и т.д.

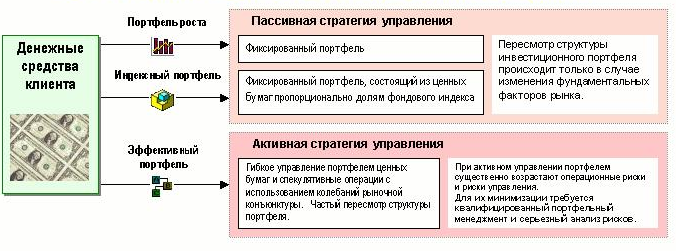

Существуют два основных способа управления портфелем ценных бумаг: активное и пассивное управление.

4.1.6 Активное управление

Для активного управления держание любого портфеля – это временное дело. Активное управление характеризуется выбором и приобретением наиболее эффективных ценных бумаг и максимально быстрым избавлением от низкодоходных активов. Менеджер портфеля должен более точно, чем финансовый рынок, спрогнозировать размер возможных доходов от инвестированных средств, то есть опережать события, а также суметь претворить в реальность то, что подсказывает анализ. Активное управление получило название свопинг (от англ. Swap – обмен), т.е. постоянный обмен, ротация ценных бумаг в портфеле.

4.1.7 Пассивное управление

основывается на предпосылке, что сам рынок достаточно эффективен для достижения успеха в выборе ценных бумаг или в учете времени операции. Пассивное управление заключается в приобретении ценных бумаг на длительный срок. Инвестор выбирает в качестве цели некоторый показатель и формирует портфель, изменение доходности которого соответствует динамике данного показателя. Пассивное управление (которое обычно называют индексированием, так как выбранный в качестве цели показатель чаще всего представляет собой широко диверсифицированный рыночный индекс, а сами пассивные портфели – индексными фондами) – относительно новое направление в инвестиционном бизнесе, которое начало развиваться примерно с 60-х годов 20 века. На сегодняшний день пассивно управляемые портфели превратились в один из наиболее быстрорастущих инвестиционных продуктов, предлагаемых инвестиционными фондами (например, взаимными фондами США).

Пассивные портфели характеризуются низким оборотом ценных бумаг, минимальным уровнем накладных расходов и низким уровнем риска. Однако пассивную тактику управления инвестиционным портфелем использует значительно меньшее количество управляющих, чем активную.

Независимо от типа портфеля (агрессивный, консервативный), от способа управления портфелем (активное, пассивное), от вида инвестора (индивидуальный или коллективный) необходимо так или иначе выбрать ценные бумаги для покупки или решить, от каких ценных бумаг необходимо избавиться. Существует два профессиональных подхода к выбору ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ.

4.1.8 Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это анализ всех факторов, влияющих на стоимость компании и ее ценных бумаг с целью определения истинной стоимости этих бумаг.

Истинная, или внутренняя стоимость акции – это экспертная оценка стоимости акции, полученная аналитиком в результате фундаментального анализа.

Таким образом, объектом исследования в фундаментальном анализе является цена акции отдельной компании. Предполагается, что истинная или внутренняя стоимость акции зависит от стоимости самого акционерного общества и может быть количественно оценена как стоимость будущих денежных поступлений по данной ценной бумаге. Получается, что основная проблема заключается в том, чтобы спрогнозировать эти будущие поступления, анализируя ситуацию на рынке, инвестиционную и дивидендную политику компании, ее инвестиционные возможности, то есть изучив все факторы, так или иначе влияющих на цену акции.

Родоначальником фундаментального анализа можно считать Бенжамина Грэхэма, который в своей книге “Принципы и техника анализа ценных бумаг” (Security analysis. Principles and technique.) впервые провел параллель между внутренней стоимостью акции и ее рыночной ценой.

Можно выделить следующие положения, лежащие в основе фундаментального анализа:

- На развитом рынке цена акции очень чувствительна к фундаментальным факторам, связанным с предприятием. Эти факторы определяют главный тренд движения цены акции.

- Текущие колебания цен – это некоторый естественный фон, который можно не принимать в расчет с точки зрения общего положения дел.

- Рыночные котировки цены акции являются пассивным отражением истинной ценности акции, лежащей в их основе, и это отражение так или иначе соотносится со стоящими за данной акцией активами.

- Каждая акция имеет свою внутреннюю стоимость. Рыночная цена всегда стремится к внутренней стоимости. Если рыночная цена акции превышает ее внутреннюю стоимость, то акция переоценена рынком, если же внутренняя стоимость выше рыночной цены акции, то акция недооценена.

Фундаментальный анализ проводится на трех уровнях:

- Макроэкономический анализ. Результатом его является определение состояния экономики страны в целом, формируется первоначальное представление о целесообразности инвестиций в различные финансовые активы.

- Отраслевой анализ. Результатом отраслевого анализа является определение отраслей, имеющих наибольшую инвестиционную привлекательность.

- Анализ компании. В результате этого вида анализа инвестор должен выбрать наиболее перспективные компании выбранной отрасли.

(1) Макроэкономический анализ

Очень важное место в фундаментальном анализе занимает теория жизненных циклов.В рамках фундаментального анализа определяют, на какой стадии жизненного цикла находятся:

- Национальная экономика

- Отрасль

- Данное предприятие

- Продукт, выпускаемый на данном предприятии.

Анализ компании – наиболее сложная и дорогостоящая часть фундаментального анализа - состоит из экономического и финансового анализа.

(2) Экономический (качественный) анализ деятельности предприятия

первая ступень анализа компании. Он состоит из следующих шагов:

- Изучение истории компании и ее предназначения

- Анализ положения компании в отрасли (конкурентоспособность продукции, территориальная привлекательность компании и т.п.)

- Анализ конкурентной среды

- Анализ организации предприятия, инвестиционной политики фирмы

- Анализ реализации продукции и сбытовой политики предприятия

- Анализ финансовой политики предприятия

- Анализ менеджмента компании

- Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

- Анализ жизненного цикла компании, продукта, производимого компанией, определение стадии жизненного цикла, на которой они находятся в текущий момент.

(3) Финансовый (количественный) анализ деятельности компании

основывается на изучении коэффициентов, характеризующих

- Платежеспособность предприятия

- Ликвидность предприятия

- Деловую активность предприятия (анализ оборачиваемости активов)

- Рентабельность предприятия.

Значения финансовых коэффициентов сравниваются с некоторыми стандартными значениями.

Конечным продуктом фундаментального анализа, как уже говорилось, является оценка внутренней стоимости акции компании. Сравнение внутренней стоимости с рыночной ценой акции дает ответ на вопрос, какие акции недооценены рынком, следовательно, их следует покупать, а какие – переоценены, следовательно лучше воздержаться от их покупки или продать, если они находятся в портфеле.

4.1.9 Технический анализ

это анализ графиков цен на финансовые инструменты (ценные бумаги, валюту и т.д.). Технический анализ, в отличие от фундаментального, не исследует ничего, кроме цены. Предполагается, что рынок обладает памятью и что на будущее движение курса товаров, в частности, курсов ценных бумаг, большое влияние оказывают закономерности его прошлого поведения.

Технический анализ не предполагает рассмотрение сущности экономических явлений, то есть технический анализ – это анализ на уровне формы проявления, а не на уровне сущности.

В ходе технического анализа изучаются графики поведения курсов финансовых инструментов, или “чарты” (charts analysis), которые служат основой прогноза цен, поэтому технических аналитиков называют “чартистами” (chartists).

Как видим, и фундаментальный, и технический анализ – это сложные виды анализа, и обеспечить профессиональное и качественное их проведение способны далеко не все инвесторы.

4.1.10 Защита прав инвесторов

Инвестирование в финансовые активы, в том числе в ценные бумаги, связано с высокой степенью риска, в том числе с риском мошенничества. Ведь финансовый рынок – идеальная площадка для обмана разного рода: от прямого мошенничества (например, создание финансовых пирамид вроде пирамиды АО “МММ”) до более изощренных форм, таких как неполное раскрытие информации эмитентами о себе и о своей деятельности (из-за этого инвестор может принять неправильное для себя решение), манипулирование ценами, использование инсайдерской (внутренней) информации и так далее. В связи с этим деятельность на рынке ценных бумаг очень строго регулируется во всем мире, в том числе и в России создается такая система регулирования. В центре государственного регулирования рынка ценных бумаг стоит защита прав всех участников рынка: эмитентов, профессиональных участников, инвесторов.

Защита прав инвесторов – это особый вопрос. Ведь если инвестор не уверен в защите своих прав, он просто не будет вкладывать деньги в ценные бумаги, и экономика останется без инвестиций. Известно, что в настоящее время у населения России хранятся “в чулках”, по некоторым оценкам, до 70 млрд. долларов. Все они могли бы финансировать российскую экономику, если бы у инвесторов была уверенность в защите их прав.

Следует отметить, что сегодня в России не защищены права не только мелких и крупных инвесторов, но и самого государства. Как уже говорилось, государство выступает держателем большого количества пакетов акций крупных и крупнейших российских предприятий, однако не всегда получает дивиденды, не может обеспечить проведение соответствующей политики на этих предприятиях.

Причину нарушения прав инвесторов необходимо искать не только и не столько в несовершенстве правовой базы, сколько в самой российской экономике. Мы знаем, что в начале 90-х годов 20 века в России прошла чековая приватизация государственной собственности, в результате чего значительная часть населения страны стала акционерами. В частности, это произошло потому, что до 25 % уставного капитала предприятий в виде акций распределялись бесплатно среди членов трудового коллектива. Россия в это время заняла первое место в мире по числу акционеров. Однако, к сожалению, российский рынок акций не стал розничным. В настоящее время в России сформировалась такая структура акционерного капитала, в которой значительную и все растущую долю занимают контрольные или крупные пакеты акций. Российский рынок акций, таким образом, формируется как оптовый, низко ликвидный. Формирование вторичного рынка акций – затруднено, а это значит, что сотни тысяч мелких акционеров не могут продать свои акции без ущерба для себя, и не могут повлиять на политику предприятия.

Другой особенностью российских акционированных предприятий является то, что многие из них перешли в результате приватизации под контроль своих директоров, поскольку администрация предприятий имела льготы в получении акций. Это явление можно назвать “феодальным капитализмом”. Если директор относится к предприятию как к своей вотчине, “эксплуатирует” его в своих интересах, не заботясь о развитии производства, реконструкции, модернизации, то перспективы мелких акционеров весьма незавидны: они не могут выгодно продать свои акции, не получают доход и не будут получать его в будущем.

Таким образом, видно, что в первую очередь нуждаются в защите мелкие акционеры, акционеры меньшинства, к которым относятся, в том числе, владельцы достаточно крупных пакетов акций, при этом они не могут оказывать контролирующее влияние на компанию.

В 1999 году в России был принят Федеральный закон РФ “ О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” с целью обеспечения государственной и общественной защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц, вкладывающих свои средства в ценные бумаги – акции, облигации, государственные ценные бумаги. В этом законе предусматриваются следующие меры для защиты прав инвесторов:

- Ограничения на рынке ценных бумаг, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг, в целях защиты прав инвесторов

- Предоставление информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

- Полномочия федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг по наложению штрафов

- Защита прав инвесторов федеральным органом по рынку ценных бумаг в судебном порядке, и другие.

Одной из самых острых проблем, связанных с защитой прав инвесторов в России, является затрудненный доступ к информации. Американский инвестор, например, “завален” информацией о фондовом рынке. Это и специальные ежедневные газеты для инвесторов объемом в сотни страниц, и специализированные еженедельные, ежемесячные издания, и другие формы получения информации (электронные базы данных, Интернет). А что имеет на сегодня рядовой российский гражданин, причем не в Москве или Санкт-Петербурге, а в глубинке? В лучшем случае, свежий номер газеты “КоммерсантЪ”, а чаще всего – вчерашний. Не имея информации об эмитентах, их хозяйственной деятельности и финансовом положении, о выпущенных ценных бумагах, инвестор не может принять взвешенное решение.

Другой проблемой, связанной с защитой прав инвесторов, является отсутствие развитого вторичного рынка ценных бумаг. Инвестору попросту негде купить или продать ценные бумаги. Ведь даже выйти на рынок государственных ценных бумаг, которые торгуются на Московской межбанковской валютной бирже и ряде региональных валютных бирж (во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге) жителям других населенных пунктов практически невозможно, а что уж говорить о рынке акций или корпоративных облигаций.

4.2 СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Структура портфеля полностью зависит от требований инвестора. Подход к созданию портфеля и консультированию по вопросам инвестиций формируется с учетом потребностей, целей и требований бенефициара.

Наиболее важные факты, которые необходимо определить с самого начала, это:

- хочет ли или нуждается ли клиент в регулярном доходе от портфеля;

- хочет ли он, возможно, по соображениям личного налогообложения, иметь только прирост капитала и не иметь других доходов;

- хочет ли он прироста капитала в краткосрочном или долгосрочном плане;

- есть ли у него или собирается ли он иметь какие-либо краткосрочные капитальные обязательства (этим может определяться объем близких к наличности активов в портфеле);

- хочет ли он иметь сочетание дохода и прироста капитала или, возможно, небольшой постоянный доход от портфеля; и будут ли установлены какие-либо инвестиционные лимиты или ограничения по странам, валютам, секторам, типам компаний, типам продуктов и т. д. которые необходимо учесть,

- хочет ли он портфель с низкой, средней или высокой степенью риска.

ОБЛИГАЦИИ В качестве своего рода защитного механизма в портфель, скорее всего, войдут облигации. Это будет часть портфеля с низкой степенью риска, которая также будет приносить доход и, возможно, небольшой прирост капитала в долгосрочном плане.

НЕДВИЖИМОСТЬ В более крупных портфелях может также находиться недвижимость (т. е. здания), поскольку за исключением конца 80х и начала 90х годов цены на недвижимость на рынках капитала постоянно росли. Этот актив может приносить определенный доход (т. е арендную плату), а также средне и долгосрочный прирост капитала.

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ Если двигаться вверх по шкале риска, следующая часть портфеля, возможно, будет состоять из долевых ценных бумаг (обыкновенных акций). Здесь может иметься ряд различных компаний из разных отраслей, что должно обеспечить разнообразную смесь из качественных бумаг, приносящих долгосрочный доход, и более рисковых акций, выпущенных для оздоровления компании, и акций новых выпусков.

ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Производные инструменты также нередко используются в портфеле. В некоторых случаях — для снижения риска (т. е покупка опционов), для получения дополнительного дохода (продажа опционов); или использование фьючерсов для защиты позиций (вместо того чтобы продавать акции и платить налоги), или для переключения с одного класса активов на другой (также называется распределением средств по классам активов). Производные инструменты могут также включаться для повышения степени риска за счет эффекта финансового рычага для части инвестиционного портфеля.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В каждую из вышеперечисленных групп могут войти не только национальные, но также и зарубежные ценные бумаги.