Структура Требования к содержанию Титульный лист

| Вид материала | Исследование |

- Аппарат книги титульный лист, 203.22kb.

- Рекомендации по составлению бизнес-плана, 196.28kb.

- Требования: Титульный лист, 67.53kb.

- 1 Всостав Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация), 1499.39kb.

- Требования к защите научно-исследовательской работы, реферата, 5.28kb.

- Методические рекомендации по составлению бизнес-плана образовательного учреждения рекомендации, 275.41kb.

- Темы рефератов По программе «Безопасность жизнедеятельности», 30.86kb.

- Iii. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных организаций, 1551.6kb.

- На прибыль организаций, 1499.57kb.

- На прибыль организаций, 1561.74kb.

Мониторинг биоты

Биотой называется совокупность всех живых организмов (растений, животных и микроорганизмов), населяющих какую-либо территорию.

При организации мониторинга биоты необходимо выбрать постоянные участки с доминантными видами растительности. Наблюдения над хорошо знакомыми птицами, растениями, насекомыми, животными должны быть регулярными.

- Оценка состояния биоты проводится по следующим показателям:

- обилие (число особей на единицу площади);

- частота (отношение числа особей одного вида к общей численности особей, выраженное в процентах);

- доминантные виды с наибольшей продуктивностью.

При проведении мониторинговых исследований растений особое внимание уделяется морфологическим признакам листьев, хвои, особенностям пигментации на стволе, листьях, цветах выявлению разного рода аномалий вегетативных и генеративных органов (отмирают ли почки, изменяется ли ветвление побегов). Внешние признаки довольно просто регистрируются с помощью специальных приборов или без них: это изменение уровня фотосинтеза, содержания хлорофилла, пигментации, тургора, а также отмечаются морфологические изменения.

У животных фиксируются изменения:

- численности популяций;

- соотношения видового состава;

- частоты появления форм с отклонениями.

Определяют численность видов и амплитуду колебаний этой численности в течение сезона. В различные годы численность отдельного вида может подвергаться существенным изменениям, которые могут быть связаны с процессами вымирания или процветания популяции или иметь циклический характер.

Мониторинг лесного фитоценоза [10, 11]

В описание лесного фитоценоза следует включить характеристики древостоя, подлеска, травянисто-кустарничкового покрова, яруса мхов, напочвенных лишайников, грибов. Для каждого яруса определяется свой набор характеристик (видовой состав, число особей каждого вида, высота, диаметр ствола, сомкнутость, обилие, проективное покрытие, жизненность, а также следы деятельности человека и жизнедеятельности животных).

Описание растений на ключевом участке в лесу

Ключевой участок в лесу не должен выходить за пределы взятого сообщества, чтобы главный, доминирующий вид был всюду в пределах участка. Рекомендуется взять участок площадью 400-600м2 (20x30 м), внутри которого заложить пробную площадку 100м2 для подсчета количества подроста и кустарников и 3-5 площадок по 1м2 для оценки травяного и кустарничкового покрова.

В начале данных исследований проводят описание ярусов, которые можно обозначать так:

I - древостой;

II - кустарниковый ярус;

III - травяно-кустарничковый ярус;

IV - ярус мхов и напочвенных лишайников. Описание ярусов выполняется в следующем порядке:

- Определить, сколько ярусов есть в лесу. Составить список доминирующих видов по каждому ярусу изучаемого растительного сообщества, сделать необходимые замеры.

- Составить схему ярусов, выдерживая масштаб (лучше на миллиметровой бумаге).

Описание видового состава растений на ключевом участке начинают с какого-нибудь угла площадки. Вначале переписывают растения, которые находятся в поле зрения. Затем дополняют список теми видами, которые становятся заметными лишь при более внимательном анализе травостоя.

Далее необходимо обойти участок по периметру, потом по диагонали, останавливаясь время от времени и отмечая вновь попадающиеся растения. Незнакомые виды растений описать и попытаться определить по определителю.

Составление формулы древостоя

Для каждого ключевого участка составляется формула древостоя. Формула древостоя - это относительное число деревьев разных пород. При этом буквами обозначают породы (виды) деревьев, например Е -ель, С - сосна, Б - береза, Ос - осина, Д - дуб и т.д., а индексами -относительную численность их на единице площади, если общее число стволов на этой площади принято за 10. Например, формула Е5, БЗ, Ос2 будет обозначать, что в данном фитоценозе преобладает ель (около 50%), а береза и осина составляют 30% и 20% деревьев. Если в древостое отчетливо выражены ярусы, например ель в первом, а осина и береза во втором, формула может быть составлена так: I яр. Е10; II яр. Б7Ос3.

Определение жизненности растений

Жизненность видов охватывает реакции видов растений на среду обитания в растительном сообществе (фитоценозе). Для оценки жизненности применяется трехбалльная шкала.

I - жизненность хорошая (полная) - растение в фитоценозе нормально цветет и плодоносит (есть особи всех возрастных групп), взрослые особи достигают нормальных для данного вида размеров.

II - жизненность удовлетворительная (угнетено) - растение угнетено, что выражается в меньших размерах взрослых особей, семенное размножение при этом невозможно.

III - жизненность неудовлетворительная (сильно угнетено) - растение угнетено так сильно, что наблюдается резкое отклонение в морфологическом облике взрослых растений (ветвлении, форме листьев и т. д.); семенное размножение отсутствует (нет цветущих и плодоносящих побегов).

Определение обилия

Для большинства травянистых растений, входящих в состав природных растительных сообществ, прямой подсчет особей или невозможен, или малоэффективен, и лучшие результаты даст глазомерное установление относительного обилия видов с помощью условной шкалы.

1 балл - на пробной площадке отмечен только один экземпляр данного вида.

2 балла - экземпляры вида очень редки и неравномерно распространены.

3 балла - экземпляры вида рассеянно встречаются по всей пробной площадке.

4 балла - экземпляры вида встречаются обильно.

5 баллов - особи данного вида преобладают, часто смыкаясь своими надземными частями, образуя заросль (фон в сообществе).

Главные доминирующие виды обычно будут иметь оценку обилия в 4-5 баллов, но иногда в очень пестром сообществе главный вид может иметь обилие и в 3 балла.

Определение типа растительного сообщества (ассоциации)

Название ассоциации составляется по доминантным видам основных ярусов. Например, в древесном ярусе преобладает ель, а в травянистом - кислица; название такого фитоценоза - ельник-кисличник. При большом числе ярусов и нескольких доминантных видах в каждом из них названия удобнее записывать так: «липа+дуб-лещина-сныть+зе-ленчук» (доминанты одного яруса соединяются знаком «+», между ярусами ставится знак «-»).

Определение возобновления леса

Возобновление леса является важной характеристикой, которая позволяет прогнозировать будущее лесного массива.

Определение возобновления производится следующим образом.

На ключевом участке закладываются пробные площадки 1x1 и 10x10 м, на которых производится подсчет всходов отдельных древесных пород. Отдельно отмечается количество самосева, однолеток, трехлеток и т. д.

Делаются выводы о возобновлении изучаемого участка леса:

- преобладающие породы подроста;

- характер возобновления (семенное или вегетативное) для разных пород;

- прогноз развития фитоценоза.

Мониторинг лугового фитоценоза

Луга представляют собой сообщества многолетних травянистых растений. Луговые растительные сообщества распространены очень широко. Равнинные луга делятся на пойменные и суходольные. Суходольные луга возникают на водоразделах вне области действия речных систем (чаще всего в местах, где уничтожены леса) и орошаются только атмосферной влагой. Поэтому суходольные леса приурочены к зонам с влажным и прохладным летом, т. е. преимущественно к зоне лесов. Суходольные луга подразделяются на абсолютные суходолы, нормальные суходолы и низинные луга.

Абсолютные суходолы расположены обычно на возвышенных частях рельефа. Источником их увлажнения служат талые воды и атмосферные осадки. Здесь произрастают наиболее засухоустойчивые виды. Почвы кислые, с малым содержанием гумуса. Урожайность этих лугов невысокая.

Нормальные суходолы, или луга умеренного увлажнения, за счет атмосферных осадков и грунтовых вод, расположены на водораздельных равнинах, на средних или нижних частях склонов. В почвах значительно больше гумуса. Здесь растут ценные в кормовом отношении растения.

Низинные луга приурочены к пониженным участкам рельефа, на местах выхода или постоянного подтока к поверхности грунтовых вод. Здесь накапливаются и атмосферные осадки. Почвы этих лугов обычно богаты элементами питания, но вследствие повышенной влажности они труднодоступны растениям.

Пойменные луга подразделяются на три типа в зависимости от той области поймы (прирусловой, центральной или притеррасной), на которой они расположены.

Наилучшие условия увлажнения и отложения природного ила создаются на центральной пойме, поэтому на ней располагаются наиболее типичные и богатые сообщества заливных лугов. Прирусловая часть представляет собой область всхолмленных песков, характеризующихся хорошим стоком вод в реку. Здесь произрастают более засухоустойчивые виды растений. Притеррасная пойма, как правило, избыточно увлажнена и почти лишена плодородного ила. Здесь развиваются сообщества влаголюбивых растений.

Для описания фитоценоза луга закладываются ключевые участки размером 10x10 м, внутри которых для количественного учета закладываются три площадки 1x1 м или 8-10 площадок 0,5x0,5 м. При изучении влияния антропогенного фактора на луговые растительные сообщества опытный и контрольный участки выбираются на одинаковом типе почв с одинаковыми условиями влажности и освещенности.

В характеристику фитоценоза луга следует включить:

- географическое положение;

- тип луга;

- рельеф местности;

- тип почвы;

- условия увлажнения;

- наличие деревьев и кустарников;

- закочкаренность;

- ярусность травяного покрова;

Мониторинг фауны лугов

Кошение - один из основных методов изучения энтомофауны луга, позволяющий оценить численность беспозвоночных животных и их видовой состав.

Кошение проводят по траве по восьмеркообразной траектории сериями по 10 взмахов в серии. Всего делается не менее 100 взмахов. После каждой серии взмахов сачок внимательно осматривают и достают из мешка всех попавших беспозвоночных животных. Пойманных животных помещают в морилку для усыпления насекомых.

Собранных насекомых замаривают в морилке и затем укладывают на ватные матрасики. Ватные матрасики изготавливают из листов писчей бумаги формата А4 и негигроскопичной ваты.

Кошение проводят в сухую теплую погоду в утренние и вечерние часы. При кошении необходимо двигаться против солнца, чтобы не распугать своей тенью насекомых, сидящих на траве.

Для расчета численности насекомых на единицу площади используется формула: Р = N / (D×L×n), где Р - количество насекомых на 1 квадратный метр, N - число насекомых, пойманных при кошении стандартным сачком, D - диаметр сачка (в метрах), L - средняя длина пути, проходимая обручем сачка по травостою при каждом взмахе (в метрах), n - число взмахов сачком

Для сбора и учета летающих насекомых используют легкий энтомологический сачок.

Методика количественного учета птиц и расчета плотности их населения

Для проведения количественных учетов птиц необходимо умение определять их по внешнему виду и голосам непосредственно в природе, а также умение вести полевой дневник, в котором аккуратно записываются данные наблюдений.

Наиболее приемлемым методом учета птиц является маршрутный учет, рассчитанный на обследование значительных территорий - площадью не менее 1 квадратного километра. Учетный маршрут в лесу следует проложить, используя квартальные просеки или лесную дорогу.

Во время учета наблюдатель идет по маршруту и фиксирует в полвом дневнике всех встреченных (увиденных и услышанных) птиц независимо от расстояния до них. Скорость движения на маршруте должна быть достаточно низкой, чтоб можно было достаточно точно определять звуковые сигналы птиц и их видовую принадлежность. Не следует долго задерживаться на одном месте с целью прислушаться к пению птиц, это может повлечь ошибки в учете. Нормальной считается скорость 2-2,5 км/час во вне гнездовой период и 1,5-2 км/час.

Учеты лучше проводить в утренние часы в хорошую погоду.

Записи в полевом дневнике

В полевом дневнике отмечают: место учета (область, район, населенный пункт), дату, состояние погоды (облачность, температура, наличие или отсутствие ветра, высота снежного покрова, наличие снега на ветвях).

Учет птиц

Дата и время учета_________________________

| Виды птиц | Тип леса | Количество особей |

| Большой пестрый дятел | | |

| Большая синица | | |

| ......и т.д. | | |

Для получения достоверных данных необходимо набрать достаточный «учетный километраж», т.е. пройти определенное расстояние, необходимое для получения корректных данных. Таким расстоянием может быть маршрут протяженностью не менее 5 километров в каждом обследуемом местообитании.

После окончания учетных работ проводят расчет плотности населения птиц. Расчет ведут для каждого из встреченных видов в отдельности.

Методы учета млекопитающих по следам

Для определения численности, плотности и видового состава млекопитающих можно использовать метод зимнего маршрутного учета. Методика учета основана на том, что среднее число пересечений учетным маршрутом наследов животных учитываемого вида прямо пропорционально плотности населения этого вида. В свою очередь, число пересечений зависит от средней протяженности следов животных. Чем длиннее протяженность маршрутов передвижения животных, тем большая вероятность пересечений их с учетным маршрутом.

Для определения числа особей животных на единицу площади необходимо определить два показателя: 1) среднее число пересечений суточных наследов учитываемых животных на единицу длины маршрута; 2) коэффициент, связанный с длиной суточного хода данного животного. Формула расчета населения для каждого отдельного вида животного выглядит следующим образом:

D = A×K,

где D - плотность населения данного вида (особей на 1 км2), А - показатель маршрутного учета (количество следов на 1 км маршрута), К – пересчетный коэффициент, связанный с длиной суточного хода животного в период учета на данной территории. Пересчетные коэффициенты для разных видов животных приведены в табл.

Таблица. Пересчетные коэффициенты зимнего маршрутного учета животных

-

Виды животных

Северная зона

Средняя полоса

Белка

Волк

Заяц-беляк

Заяц-русак

Кабан

Косуля

Куница

Лисица

Лось

Олень благородный

Рысь

Хорек

4,5

0,11

1,2

0.6

0,6

0,69

0,6

0,23

0,85

0,68

0,22

0,8

5,2

0,1

1,2

0,6

0,55

0,64

0,7

0,21

0,75

0,68

0,22

0,7

Данная таблица приводится по материалам Центра Госохотучета РФ.

По методике, принятой в охотничьем хозяйстве, учеты следует проводить в течение периода с 25 января по 10 марта: в начале, в середине и в конце этого периода. Это обусловлено тем, чтобы средние данные учета следов соответствовали среднесуточной активности животных в учетный период. Работа по учету животных проводится в два дня. В первый день учетчик, проходя по маршруту, затирает хвойными ветками все пересекающиеся следы, чтобы на следующий день учесть только свежие следы. Затирка производится просто, для этого к поясу учетчика привязывается длинная широкая ветка ели или сосны, конец которой волочится по снегу. При движении по маршруту за учетчиком образуется следовая полоса, скрывающая все следы животных.

Во второй день учетчик проходит по тому же маршруту, отмечает в записной книжке все новые следы, пересекающие учетный маршрут, с указанием вида и количества животных, оставивших следы. Если зверь, подойдя к тропе, повернул от нее, то такой след учитывается как одно пересечение тропы. При обнаружении тропы, по которой прошла группа животных, желательно проследить по тропе до места, где следы расходятся, и по ним определить число особей в группе.

Длина маршрута измеряется при его прохождении или устанавливается заранее по ориентирам на местности. Лучшим способом измерения длины маршрута является измерение по крупномасштабной топографической карте или картосхеме охотничьего хозяйства. На карту наносят маршрут и его длину измеряют с помощью линейки или курвиметра.

После завершения маршрутного учета исполнитель заполняет «Карточку зимнего маршрутного учета животных».

Карточка зимнего учета животных

Область (край, республика)________________________________

Район___________________________Маршрут №______________

Охотничье хозяйство (заказник)___________________________

Лесхоз__________________Лесничество______________________

Ближайший населенный пункт, имеющий отделение связи____

Индекс отделения связи____.______________________________

Учет следов на маршруте проводил (Ф.И.О.)_________________

Место работы, учебы______________________________________

Дата затирки________Начало затирки______Окончание______

Дата учета___________Начало учета_________Окончание__._____

Дата последней пороши_______

Высота снежного покрова (см)___Характер снега (подчеркнуть)

Рыхлый, плотный, с коркой, наст.

Погода в день затирки: температура (от - до)____Осадки______

Ветер (сила и направление)_________________________________

Погода в день учета: температура (от - до)______Осадки_______

Ветер (сила и направление)_________________________________

Длина маршрута:___________км

Из них по лесу___________км

По полю_______________км

По болоту_______________км

Подпись учетчика_____________Дата заполнения карточки______

Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта

Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений дает возможность оценить антропогенную нагрузку на территории. Полевые исследования желательно проводить в весенне-летний вегетационный период.

Этапы работы

I. Подготовительный этап:

- постановка цели и задач обследования;

- подготовка материалов и оборудования для проведения полевых работ (планшеты, карандаши, линейки, резинки, компасы, мерные ленты, рулетки, мерные вилки, веревка, бумага);

- знакомство с объектом обследования;

- составление плана-карты объекта обследования (парка, сквера, бульвара, улицы и т. д.).

II. Проведение обследования

При проведении обследования учащиеся пользуются инструкцией, где определен порядок работы и форма фиксации результатов.

ИНСТРУКЦИЯ

по инвентаризации зеленых насаждений

- Для проведения полевых работ снимается копия плана объекта.

- Инвентаризуемый объект разделяется на условные учетные участки.

- На каждом учетном участке проводятся измерения расстояний между деревьями, определяется их положение относительно друг друга, зданий, газонов, тротуаров и т. д. в соответствии со сторонами горизонта. Деревья наносятся на план-карту участка, каждому дереву, кустарнику или группе кустарников присваивается порядковый номер в пределах учетного участка.

- В полевой дневник записывается дата обследования, номер учетного участка и следующие данные:

вид насаждений (рядовая, групповая посадка, одиночные экземпляры);

- номер дерева (кустарника);

- порода (род, вид);

- диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м (в см);

- состояние насаждений.

- Состояние насаждений определяется по признакам:

«хорошее» - насаждения здоровые, с хорошо развитой кроной, без существенных повреждений;

«удовлетворительное» - насаждения здоровые, но с неправильно развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни ранениями или повреждениями, с дуплами и др.;

«неудовлетворительное» - насаждения с неправильной и слабо развитой кроной, со значительными повреждениями, ранениями, зараженностью болезнями или вредителями, угрожающими их жизни.

- Форма записи результатов обследования в полевом дневнике

Дата обследования_______________

Номер учетного участка _________

| Вид насаждений (рядовая, групповая посадка) | Но- мер дерева | По- рода (род, вид) | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м) | Кол- во стволов | Состояние | Примечание (повреждения особые признаки) | ||

| хорошее | удовлетворительное | неудовлетворительное | ||||||

| | | | | | | | | |

III. Обработка материалов обследования

- На основании рабочих карт учетных участков составляется общая карта зеленых насаждений объекта. При наличии технической возможности эту работу рекомендуется выполнять при помощи компьютерной геоинформационной системы.

- По данным полевых дневников составляется паспорт объекта озеленения, в который включаются результаты обследования по форме, приведенной в табл. Кроме того, по этим данным составляется сводная таблица, содержащая сведения об общем количестве деревьев по породам, диаметрам и состоянию.

- Анализ полученных результатов, формулировка выводов и обобщений, рекомендаций и предложений.

Таблица

| | | | | | | | Состояние | | ||

| № п/п | № учетного участка | Вид насаждений | № дерева на участке | Порода | Диаметр, см на высоте 1.3 м | Количество, шт. | хорошее | удовлетворительное | неудовлетворительное | Примечания |

| | | | | | | | | | | |

Паспорт зеленых насаждений объекта____________________

Дата обследования___________________

Инвентаризация зеленых насаждений населенного пункта является началом экомониторинга селитебной территории с помощью растений. Материалы исследований могут быть подвергнуты компьютерной обработке, что повышает практическую значимость исследования.

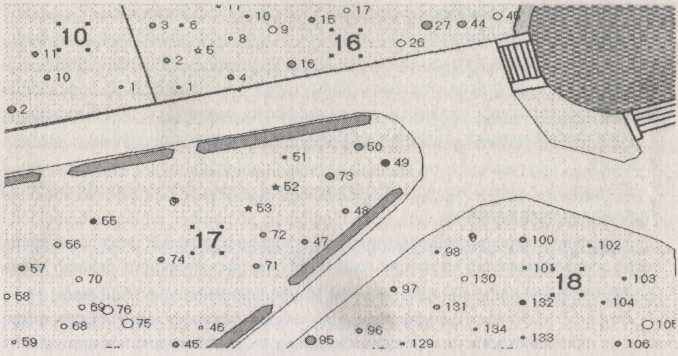

Фрагмент компьютерной карты городского парка.