Iii, подтема III, гл. 1, раздел 2, подраздел 2

| Вид материала | Литература |

- Iii. Продукия, ее особенности 6 III описание продукции 6 III применяемые технологии, 2464.73kb.

- Подразделы 1,2,3 -кузнецова И. С., Петрова И. А., подраздел 4 Петрова И. А., подраздел, 4272.32kb.

- Iii. Проливы, используемые для международного судоходства, 3050.52kb.

- Курс «управление проектами» Авторы: Сооляттэ Андрей Юрьевич (Раздел I) Шулимов Андрей, 6709.56kb.

- Курс «управление проектами» Авторы: Сооляттэ Андрей Юрьевич (Раздел I) Шулимов Андрей, 6710.07kb.

- Текст Приветствие, 1516.86kb.

- Греки в риме в III в. До н. Э. 1 В. Н. Э, 185.45kb.

- Лекция Россия накануне XX века. 1 марта 1801 года народовольцы "казнили", 42.96kb.

- Лекция XXV, 416.9kb.

- Программно-целевое планирование 42 > Транспорт и дорожное хозяйство 43 > 10. Жилищно-коммунальное, 1382.7kb.

Литература для подготовки

к коллоквиуму

1. Барр Р. Политическая экономия

(Том 1, тема III, подтема III, гл.1, раздел 2, подраздел 2).

2. Блауг М. Экономическая мысль в

ретроспективе

Главы 1 (Физиократия), 7 (Марксизм, пункт 16 "Схемы воспроизводства")

ФА при Правительстве РФ

Кафедра экономической теории 22

Литература для подготовки

к коллоквиуму

3. Классики кейнсианства: Р. Харод, Э. Хансен, в 2-х т. Сост.: А. Худокормов. - М. 1997 (Экон. наследие).

Том 1, часть 2, гл. 6-7.

ФА при Правительстве РФ

Кафедра экономической теории 23

1. Барр Р. Ролитическая экономия

Б) Сравнения в пространстве

Б) Сравнения в пространствеСравнение национальных продуктов и национальных доходов в этом смысле - дело более затруднительное, а иногда и связанное с риском. Ведь сравнение проводится между странами, экономические структуры которых различны, а уровень развития неодинаков.

Кроме того, можно ли сделать выводы о благосостоянии народов двух стран на основе сопоставления двух цифр, если концепция этого благосостояния зависит главным образом от вкусов, традиций, определенных представлений о существовании?

С технической точки зрения основная трудность заключается в сравнении оценок, сделанных в различных валютах, или в переводе этих оценок в одну показательную валюту (например, можно классифицировать страны мира по их национальному продукту на душу населения в долларах; перевод в доллары производится по обменному курсу).

Такая методика крайне несовершенна и подвергалась критике в известных работах Милтона Джильберта и И.Б. Крависа "Сравнительное исследование национальных продуктов и покупательной способности валют" и "Сравнительные уровни национальны?: продуктов и цен. Исследование положения в Западной Европе и США" (Milton Gilbert et I.B. Kravis. Etude comparative des produits nationaux et du pouvoir d'achat des monnaies. OECE, 1955; "Comparative National Products and Price levels. A Study of Western Europe and the United States', 1957). Искусственными часто бывают не только обменные ставки, но и главным образом внутренние ценовые отношения и структуры расходов, которые сильно разнятся в зависимости от страны. В отдельно взятой стране общие расходы имеют некий физический аспект (совокупность товаров и услуг) и некий валютный аспект (сумма национальной валюты). Получение тех же товаров и услуг в другой стране связано с отличным валютным аспектом по сравнению с тем, что можно было бы получить, конвертируя по обменному курсу сумму предыдущей валюты.

Таким образом, Милтон Джильберт получил следующие результаты, оценивая совокупности товаров и услуг в американских и европейских ценах:

Валовой национальный продукт

(в млрд. долл.)

1950 г. 19S5 г.

в ценах 1950 г. в ценах 1955 г.

США 276,4 380,0

8 европейских государств

а) в американских ценах 187,0 271,4

б) в средних европейских ценах 141,8 209,1

в) по официальному обменному ....

курсу 113,1 181,3

Источник: "Comparative National Products", tabl. 1.

Также отмечается, что национальный продукт Франции на душу населения в 1955 году составлял 56% национального продукта США в американских ценах и 47% в пересчете по официальному обменному курсу.

Предложенный Джильбертом и Крависом метод дает важные результаты по пропорциям различных составляющих валового национального продукта,

по внутренним ценовым отношениям (отношение цены потребительских товаров к цене инвестиционных товаров; влияние ценовых отношений на распределение потребления).

Однако, несмотря на свои пределы и трудности, международное сравнение национальных продуктов и доходов вызывает интерес при условии, что каждая из этих совокупных величин представляет собой, по выражению С. Кузнеца, "сплав", в котором пропорции различных металлов должны тщательно анализироваться. Как в интернациональном, так и в национальном плане разложение цифры на составные элементы важнее самой цифры.

Подраздел 2

Анализ межотраслевых отношений. Система "затраты-выпуск" Леонтьева

В 1941 году В. Леонтьев публикует "Структуру американской экономики" ("The Structure of American Economy, 1919-1939"), работу, в которой он впервые представил свою систему, определенную им как "эмпирическое исследование взаимоотношений, существующих между различными частями национальной экономики". Леонтьев попытался приспособить к теории всеобщего равновесия Вальраса физиократическую идею экономической таблицы.

А) Им разработана двухзатратная таблица, или матрица, показывающая доходы и расходы каждой из различных отраслей, а также доходы и расходы частных лиц, государства и др.

Горизонтальные цифры показывают распределение продукции каждой отрасли экономики среди других секторов. Соответственно, вертикальные колонки показывают, как каждая отрасль получает от других необходимые ей товары и рабочую силу. Поскольку каждая цифра горизонтальной линии одновременно принадлежит вертикальной линии, "выпуск" одной отрасли одновременно составляет "затраты" другой.

Классификация отраслей может производиться с большим или меньшим числом деталей. Первая таблица Леонтьева содержала 44 сектора, в число которых входили 35 отраслей промышленности. Один сектор был отведен "сельскому хозяйству", один - "внутренней торговле", один - "внешней торговле", один - "государству", один - "семейным хозяйствам", один - "запасам", один - "средствам оборудования", один сектор без специального назначения и один - "общим счетам расходов и доходов".

Таблица "затраты-выпуск" дает результаты, отличающиеся от результатов учета национального продукта и дохода. Она подчеркивает межотраслевые связи, которые национальные счета исключают как промежуточные. В счетах нации рассматриваются три аспекта хозяйственной деятельности: совокупное производство, общее потреб-

Затраты

Затраты| выпуск | сельское хозяйство | продовольствие | черные металлы | нефть | газ и электричество | текстиль | | государство | семейные хозяйства | совокупная валовая продукция |

| | | | ||||||||

| Сельское хозяй- | | | | | | | | | | |

| | | |||||||||

| Продовольствие... | | | | | | | | | | |

| Черные метал- | | | | | | | | | | - |

| | | |||||||||

| | | | | | | | | | | |

| Газ и электри- | | | | | | | | | | |

| Текстиль | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| Семейные хо- | | | | | | | | | | |

| Совокупный валовой расход... | | | | | | | | | | |

ление, прирост богатства. Таблица же Леонтьева рассматривает только производство (или переработку) товаров. Общественная отчетность отражает изменения в таких показателях, как государственные расходы, частные сбережения, частные капиталовложения; она не показывает, каким образом изменения могут последовательно влиять на промышленные отрасли, услуги и сельское хозяйство. Таблица Леонтьева стремится продемонстрировать взаимосвязь

отраслей и показать, как воздействие на систему изменяет структуру производства. По словам самого Леонтьева, "эта таблица, в некотором роде двойственная, показывает структуру экономики, сотканную коммерческими операциями, при взаимозависимости каждой отрасли". Система национального счетоводства и система Леонтьева - отнюдь не альтернативны, они взаимно дополняют друг друга.

Б) Разработка таблицы "затраты-выпуск" в денежном выражении - лишь первый шаг. Следующий этап заключается в получении, исходя из предыдущей таблицы, таблицы коэффициентов (коэффициентов затрат), показывающей, какие количества других продуктов необходимы для получения определенной стоимости производства данного продукта (например, для получения коэффициентов затрат для сельского хозяйства каждая цифра колонки 1 делится на цифру линии 1 последней колонки, т.е. на цифру совокупной валовой продукции).

Леонтьев, например, подсчитал, что на каждую 1 тыс. долл. чистой продукции автомобильная промышленность закупала на 133,5 долл. черных металлов, на 29,20 долл. - электрического оборудования, на 30,70 долл. - цветных металлов, на 22,30 долл. - продукцию текстильной промышленности... Эти коэффициенты затрат определяют технологическую структуру автомобильной промышленности. Леонтьев считает, что технические коэффициенты постоянны и что их изменения прогнозируемы.

Таким образом, таблица коэффициентов экономики в целом дает со всеми необходимыми деталями определенное количественное представление о внутренней структуре системы. Она позволяет конкретно подсчитать последствия внесения в эту систему какого-либо изменения.

В) Таблица коэффициентов позволяет установить структурную

модель, к анализу которой нам следует перейти.

Эта модель основывается на технологических отношениях между производительными отраслями экономики и автономной отраслью, представляющей собой конечный спрос Эти отношения считаются наиболее стабильными структурными характеристиками экономики.

В первоначальном варианте модели автономной отрасли не было. Потребители рассматривались как "отрасль" (household indystry), потребляющая в прямой пропорции к своему собственному продукту, главным образом заключающемуся в рабочей силе, продукт других отраслей. Подобным же образом рассматривались государство и внешняя торговля. Таким образом, конечного спроса не было. Подобная модель, стремящаяся принимать во внимание потребление в целом, была "закрытой моделью". Она была крайне ограниченна, так как не оставляла никакого места автономным капиталовложениям, экзогенным изменениям государственного спроса и т.д.

По этой причине была разработана "открытая модель", включающая в себя конечный спрос на продукцию различных отраслей, не объясняемый в модели; он соответствует автономному сектору, который потребляет, но не производит; этот сектор включает в себя конечное потребление семейных хозяйств, государственный спрос, чистый экспорт, капиталовложения.

По этой причине была разработана "открытая модель", включающая в себя конечный спрос на продукцию различных отраслей, не объясняемый в модели; он соответствует автономному сектору, который потребляет, но не производит; этот сектор включает в себя конечное потребление семейных хозяйств, государственный спрос, чистый экспорт, капиталовложения.В модели используются отношения двух типов:

- бухгалтерские отношения: общий объем продаж каждой отрасли должен быть равен общему объему покупок этой отрасли у других отраслей, включая автономную;

- технологические отношения: покупки одной отрасли (за исключением автономной) у другой отрасли зависят, в соответствии с производственной функцией, от уровня ее производства.

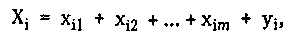

Если число отраслей есть т, бухгалтерское уравнение для отрасли i будет иметь следующий вид:

где Xi есть совокупное производство отрасли i; xik есть доля этой продукции, использованная отраслью к; уi есть доля этой продукции, использованная автономной отраслью.

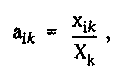

Техническим коэффициентом мы назовем отношение стоимости продукции отрасли i, использованной отраслью к, к продукции отрасли к; запишем:

из чего выведем структурное уравнение:

Таким образом, можно составить систему уравнений, связывающих производство всех отраслей и спрос автономной отрасли продукции каждой отрасли. Уравнение имеется для каждой отрасли. Число уравнений равно числу уровней производства или продажи. Если показатели автономного спроса рассматриваются как данные, система уравнений может определить уровень производства каждого сектора. Для всех отраслей можно предусмотреть результат измене; ния спроса на продукцию одной из них.

Но такой прогноз основывается на двух спорных гипотезах: а) Технические коэффициенты затрат остаются стабильными на прогнозируемый период. Леонтьев считает, что замены факторов,, связанные с изменениями в относительных ценах затрат, не имеют! значения, по крайней мере на короткий период;

б) Данное изменение в продукции повлечет за собой пропорциональные изменения в затратах.

Кроме того, следует отметить некоторую ограниченность модели, отмеченную Дорфманом (Dorfman) в "The Review of Economics and Statistics", May 1954.

а) Бухгалтерские отношения действуют при равенстве покупок и продаж

между секторами, но продукты и продажи, затраты и покупки можно опреде

лять только при условии, что запасы не изменяются. Эта модель действенна

только в статике.

б) Затраты должны быть произведены до того, как их можно будет исполь

зовать; технологические отношения объединяют (за исключением того, что

касается затрат на услуги) текущий уровень деятельности каждой отрасли с

предыдущими уровнями деятельности отраслей-поставщиков и последующими

уровнями деятельности отраслей-клиентов. Модель абстрагируется от времени и

последовательности цикла производство - обмен.

в) Как только мы включаем в какой-либо сектор фирмы, технические

методы и продукты которых не идентичны, мы должны допускать, что, когда

продукция одной из фирм изменяется, в той же пропорции меняется и продук

ция других фирм. Во избежание ошибки следовало бы использовать максималь

но возможное число секторов.

г) Гипотеза об исключительной связи между продуктом одной отрасли и;

его закупками у других отраслей приемлема только с точки зрения закупок

для текущего производства: возникает проблема закупок в целях инвестиро

вания.

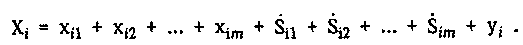

Чтобы динамизировать модель, во внимание принимается тот факт, что часть продукции за данный период идет на образование капитала или запасов. Утверждается, что эти запасы и капиталы распределяются между m отраслями промышленности.

Если Sik - запас продукта i отрасли k, a Sik - изменение (положительное, нулевое или отрицательное) Sik за рассматриваемый период, бухгалтерское уравнение отрасли будет выглядеть следующим образом:

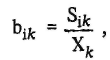

Отношение запасов продукта i, используемых в отрасли /с, к продукту этой отрасли к будет коэффициентом запаса (или капитала):

из чего мы выводим структурное уравнение:

Если Хк указывает изменение производства отрасли к, это уравнение выражает принцип ускорения спроса:

Если Хк указывает изменение производства отрасли к, это уравнение выражает принцип ускорения спроса:

* * *

У модели Леонтьева множество способов приложения. Мы остановимся на самых значительных:

о) Подсчет последствий изменения конечного спроса для различных секторов экономики;

б) Подсчет последствий общего роста заработной платы для

каждой группы деятельности. Можно выделить повышение, связан

ное с увеличением зарплаты непосредственно в ее рамках, и повы

шение, связанное с ростом зарплаты в отраслях, в которых данная

группа делает свои затраты;

в) Определение "узких мест" экономики. Сравниваются цифры

производства, подсчитанные для заранее определенного конечного

спроса, и максимальные цифры, полученные производством в различ

ных отраслях в прошлом;

с) Подсчет последствий перестройки какого-либо сектора производства;

д) Подсчет для экономики, зависящей от международной торговли (как в Великобритании, например), импортного содержания в широкой экспортной гамме и определение первостепенных статей импорта, а также форм экспансии, минимально использующих импортное сырье.

Проанализировав систему Леонтьева, мы вправе задаться вопросом: идет ли в действительности речь о системе всеобщего равновесия, как то утверждает ее автор? Система "затраты-выпуск" приближается к системе всеобщего равновесия в том плане, что она охватывает все продукты и все отрасли, а также что она показывает воздействие на экономику в целом изменений, проявляющихся в одном из ее секторов.

Но она отличается от нее, поскольку не является системой равновесия, будучи главным образом анализом производства, основанного на особом типе производственной функции. Для перехода от анализа межотраслевых отношений к системе всеобщего равновесия следует ввести в нее функции полезности и спроса, отражающие предпочтения покупателей продукции.

Подраздел 3

Учет денежных и кредитных потоков

Новая система национального учета была недавно разработана в США - учет валютных и кредитных потоков. Первые исследования по ее разработке были предприняты профессором Моррисом А. Коплен-дом под покровительством Национального бюро по экономическим исследованиям, Комитета по экономическому развитию и Совета управляющих Федеральной резервной системы. Эти исследования привели к опубликованию Коплендом значительного труда -"A Study of Money Flows in the United States" ("Исследование денежных потоков в США").

Федеральная резервная система поручила группе экономистов и статистиков под руководством Дэниеля Г. Брила (Daniel H. Brile) разработку учета денежных потоков в США начиная с 1939 года в форме, несколько отличающейся от предложенной Коплендом. В 1955 году Совет управляющих опубликовал результаты этой работы - "Flow of Funds in the United States" ("Потоки фондов в США, 1939-1954"). С тех пор эта новая отчетность стала регулярно публиковаться.

Учет денежных и кредитных потоков имеет целью регистрацию всех операций по меньшей мере между двумя различными экономическими единицами, которые осуществляются посредством денег и кредита. Он стремится к составлению платежного баланса основных групп или секторов в экономической деятельности нации. Он выступает аналитическим инструментом денежных и кредитных явлений в экономике.

Учет денежных и кредитных потоков представляет собой следующую структуру:

1) Он описывает источники и использование фондов основными группами или секторами экономики, определяемыми по типу экономической единицы, а не по типу хозяйственной деятельности.

Федеральная резервная система выделяет десять таких секторов (которые, впрочем, могут подразделяться):

- потребители,

- компании,

- несельскохозяйственные и не объединенные в компании предприятия,

- сельскохозяйственные предприятия,

- федеральное правительство,

- правительства штатов и местные власти,

- банковская система,

- страховое дело,

- другие инвестиционные институты,

- остальной мир.

********************************************************************************

********************************************************************************определенных общественных классов, проникшихся философией бережливости. Процентная ставка зависит от соотношения предложения заемных средств и спроса на них, при том что прибыльность инвестиций и расточительность лендлордов управляют спросом, а богатство страны и характер его распределения — предложением. Была подтверждена старая доктрина о том, что развитые страны должны иметь низкие процентные ставки, но теперь детальному анализу подвергались факторы, вызывающие вариации спроса и предложения. Экономический рост должен увеличить значимость «денежных стимулов» и таким образом создать дополнительное предложение заемного капитала; снизится роль аграрного сектора, и, следовательно, потребительские ссуды лендлордам сойдут на нет. Более того, само по себе накопление капитала уменьшит коэффицент доходности благодаря усилению конкуренции за неизбежно ограниченное число инвестиционных возможностей. Так как процент есть производный доход — вычет из предпринимательской прибыли, — только одно это снизит доход по денежным ссудам. Остальное сделает сдвиг в пропорции между кредиторами и заемщиками. Это явилось новым, уже классическим объяснением, почему экономическое развитие,как правило, сопровождается снижением ставки процента.

2. Блоуг М. Экономическая жизнь в ретроспективе

ФИЗИОКРАТИЯ

Адам Смит восхвалял физиократическую систему «при всех ее несовершенствах» как «возможно, наилучшее приближение к истине из опубликованного до сих пор на предмет политической экономии». Наступление физиократов на меркантилизм и их предложение убрать таможенные барьеры увеличивали его восхищение; от них он почерпнул тезис богатства как «потребительских благ, ежегодно воспроизводимых трудом общества", доктрину производительного труда и акцент из кругообразности, присущей процессу производства и распределения. Однако вызывает недоумение, что он только косвенно ссылается на наиболее известное из физиократических понятий - единый налог — и вообще не упоминает его в главе, специально посвященной физиократам. Кроме того, он неправильно трактует не менее известную идею «бесплодного класса», обвиняя Кенэ в стремлении «принизить роль ремесленников, промышленников и купцов посредством унизительного их именования бесплодными, или непроизводительными, классами». Физиократы считали промышленность не бесполезной, а просто не производящей чистой прибавки к доходу4: выражение Тюрго «оплачиваемый (stipendiary) класс», видимо, более удачно, чем «бесплодный класс» Кенэ. По иронии судьбы, Адам Смит имел сложности с опровержением физиократической доктрины о «непроизводительности» промышленной деятельности; в конце концов он вынужден был утверждать, что промышленное производство продуктивно, потому что плоды его деятельности достаточны для выплаты заработной платы и замены изношенного капитала 5, но сельское хозяйство более продуктивно, так как оно сверх заработной платы и амортизации приносит ренту. Но если оставить в стороне словесную эквилибристику, то тем самым в целом признается аргументация

11. Смысл физиократии

Адам Смит писал, что физиократию следует понимать как реакцию на меркантилистскую политику Кольбера в царствование Людовика XIV. Славу эпохи Короля-Солнца составил рост французской промышленности при соответственном пренебрежении сельским хозяйством. Война за Испанское наследство и великолепие Версальского двора тяжелым бременем ложились на налогоплательщиков, и земельный налог, будучи основным источником дохода, устойчиво рос. К моменту смерти Людовика XIV в 1715 г состояние французского сельского хозяйства породило волну протеста против кольбертизма; это еще подогревалось религиозной борьбой с гугенотами. Людовик XV вместо восстановления страны ввязался в Семилетнюю войну с Англией, и

которой Франция вышла побежденной, лишенной Канады и своих восточных владений, и превратилась во второразрядную европейскую державу. Сцена была освобождена для движения «назад, к природе», к деревенской простоте; известные тому свидетельства — книги Руссо и живопись Буше и Фрагонара.

которой Франция вышла побежденной, лишенной Канады и своих восточных владений, и превратилась во второразрядную европейскую державу. Сцена была освобождена для движения «назад, к природе», к деревенской простоте; известные тому свидетельства — книги Руссо и живопись Буше и Фрагонара.Склонные делать акцент на сельском хозяйстве, физиократы не могли не поглядывать с завистью на Англию. Сочетание мелкого землевладения, архаичных методов и запутанных феодальных повинностей препятствовало усовершенствованиям, какие были вызваны восхищавшей многих «сельскохозяйственной революцией» в Англии. Программа физиократов была направлена на преодоление в деревне пережитков средневековой косности, рационализации фискальной системы путем сведения всех податей и сборов к одному налогу с ренты, слиянию мелких земельных владений и освобождению торговли зерном от всех протекционистских ограничений, короче, к подражанию английскому сельскому хозяйству. В своем историческом контексте — пусть читатель простит это маленькое релятивистское отступление — во всем сказанном нет ничего удивительного. Это была только попытка проведения аграрной реформы на основе вполне обоснованной теоретической аргументации, которая породила заключения, поразившие наблюдателей даже того времени ках несколько абсурдные.

12. Экономическая таблица Экономическая Таблица Кенэ, опубликованная через три с лишним года после «Очерка» Кантильона, считалась в то время венцом физиократической школы. Упомянутая, но не прокомментированная Адамом Смитом, она вскоре была предана забвению, чтобы быть вновь открытой Марксом в середине XIX в. С этого момента она не перестает очаровывать комментаторов, однако, несмотря на всю важность, ее не следует, считать, сердцевиной физиократической системы. Ее достижением явилось яркое графическое изображение всеобщих зависимостей путём решительного упрощения экономической системы до трех взаимодействующих секторов. Отсюда пошло понятие замкнутого «стационарного состояния» как кругового потока, повторяющегося в каждый промежуток времени, — понятие, которое с этого момента завладело воображением экономистов. Но заключения физиократической теории не выводятся из таблицы; наоборот, они образуют предпосылки, на которых строится зигзагообразная диаграмма стационарного процесса. Тем не менее обсуждение таблицы служит выявлению главной аналитической слабости системы Кенэ. Это не столько то, что она приписывает чистый доход от экономической деятельности одной лишь земле, сколько то, что она никак не показывает, каким образом земля есть источник ценности. Наиболее часто воспроизводится таблица, опубликованная в Версале в 1758—1759 гг. Она представляет собой комбинацию трех более ранних версий, опубликованных Кенэ. Экземпляр четвертой версии, длительное время считавшейся утерянной, был обнаружен в 1894 г. Эта зигзагообразная диаграмма является не столько макроэкономической таблицей, сколько иллюстрацией кругового потока расходов одного лендлорда. Поздние издания таблицы упрощают аргументацию, давая суммарные ежегодные доходы и расходы всех трех рассматриваемых классов. На эту форму Таблицы, представленную в «Анализе» Кенэ (1766), впервые обратил внимание Маркс (см.рис.1-1).

Кенэ положил начало традиции рассмотрения капитала как состоящего из нескольких групп «авансов» (advances). Во-первых, это основной капитал в форме «первоначальных авансов (original advances) — скот, здания и орудия труда, 10 процентов на который включаются в таблицу в качестве амортизации. Во-вторых, это основной капитал в форме «землевладельческих авансов» — осушение, заграждение и другие перманентные улучшения качества земли, — которые, как таковые, в таблицу не входят. Наконец, оборотный капитал под названием «ежегодные авансы» — заработная плата сельскохозяйственных рабочих, семена и другие повторяющиеся из года в год издержки . Процесс круговорота таков: валовая ценность, доставленная сельским хозяйством, — 5 тыс., 3 тыс. из которых составляют издержки при возделывании

земли. Фермеры используют 2/5 произведенной продукции на оборотный капитал, 1/5

продается «бесплодным» ремесленникам в обмен на изделия, требуемые для замены изношенного основного капитала. Так как фермеры получают только «плату за управление", продуктивна земля, а не их труд, — остаток идет землевладельцам в качестве ренты. Землевладельцы, в свою очередь, обменивают половину своего двухтысячного дохода на промышленные товары, в то время как «бесплодные» ремесленники покупают на 2 тыс. сырье и продукты сельского хозяйства. Процесс в целом

может быть представлен в натуральном выражении, когда -выпущенной продукции

поступают в обращение, или, как предложено Кенэ, он может быть с одинаковым успехом изображен в денежном выражении. В начале процесса фермеры владеют всей денежной массой (2 тыс.), находящейся в экономике. Для приобретения права пользования землей они платят их землевладельцам, которые в свою очередь тратят их на продукты питания и промышленные товары, теперь фермеры расходуют полученную ими 1 тыс. на возмещение основного капитала, я ремесленники тратят свои совокупные поступления — 2 тыс. — на продукты сельского хозяйства. В итоге фермеры получили 3 тыс., а израсходовали 1; они вернулись к своему начальному положению. Чистый продукт непроизводительного сектора — нулевой, и с началом нового производственного цикла 2 тыс. в денежной форме вновь уплачиваются землевладельцам.

Таблица, представленная Кенэ, включает однопериодный лаг расходов по отношению к доходам: землевладельцы расходуют рентные платежи предыдущего периода, в то время как ремесленники всегда оставляют 1 тыс. из поступлений завершенного периода на расходы следующего. Предположительно, Кенэ считал выпуск продукции идентичным ежегодному урожаю, полностью потребляемому в последующие 12 месяцев. Однако таблица может быть представлена с «упреждениями», так же как с лагами: просто каждый сектор расходует в течение финансового периода поступления этого периода. В этом случае аргументация целиком может выражаться в виде двустороннего взаимодействия диаграммы по типу современной леонтьевской таблицы «затраты — выпуск». Как и в системе Леонтьева, все факторы, требуемые для производства некоторого блага, используются в фиксированных пропорциях, и ценность продукции данного сектора полностью исчерпывается совокупными его платежами другим секторам (см. табл. 1-1).

где переменные X обозначают годовой выпуск трех секторов и коэффициенты aij — соотношение затрат и выпуска (технологические коэффициенты); продукт i-го сесеторасекто-

Замкнутая трехсекторная леонтьезская модель может быть представлена в виде системы трех уравнений:

сектора (показан по строкам) используется как ресурс в производстве единицы продукции j-гo сектора (показан по столбцам). Эти уравнения попросту означают, что если через (1-aij)Х1 обозначается та часть продукции, которая не используется внутри самого сектора, она должна быть равна объему закупок других секторов у него. Таким образом, например, в первой строке в табл. 1-1 записано, что совокупный выпуск продукции сельского хозяйства равен части продукта, оставшейся у фермеров (а11 Х1)=2, плюс продукция, проданная землевладельцам и ремесленникам (a12 Х2 + а13 Х3)=3; или часть продукта, оставшаяся у фермеров (l-a11)X1=3, равна объему продукции, проданному землевладельцам и ремесленникам а12 Х2 + а13 Х3=3. Так как X1=5, X2=2 и X3=2, для нашего простого случая быстро вычисляются технологические

коэффициенты: a11=2/5,a12=1/2,a13=1,a21=2/5,a22=0,a23=0,a31=1/5,a32=1/2,a33=0. Подставив коэффициенты аij в заданные выше уравнения, получим:

| Таблица 1-1 | | | | |

| | | Закупки | | Годовой |

| Производство | I | П | Ш | объем производства |

| I. Фермеры П. Землевладельцы Ш. Ремесленники | 2 2 1 | 1 0 1 | 2 0 0 | 5 2 2 |

| Суммарные закупки | 5 | 2 | 2 | 9 |

+ 0,6(5) - 0,5(2) - 1(2) = 0,

-0,4(5)+ 1(2)- 0 = 0,

- 0,2(5) - 0,5(2) + 1(2) = 0.

Эта система уравнений задает масштабную модель экономики при заданных объемах производства трех секторов (Xi), или, как выразился бы Леонтьев, «конечной товарной номенклатуры». Практическое назначение конструкции ограничивается оценкой воздействия таких достаточно малых изменений «конечной товарной номенклатуры», при которых коэффициенты расхода ресурсов остаются неизменными. Эта ограниченность присуща самой Таблице, которая не имела другой цели, кроме иллюстрации взаимозависимости отраслей.

13. Единый налог

Явные формальные недостатки Таблицы налицо. Непроизводительный сектор просто считается обладающим основным капиталом, и не вводится никаких условий возмещения последнего. Предполагается, что конкуренция сводит ценность продукции этого сектора к сумме заработной платы рабочих и управляющих, но ни здесь, ни где-либо еще не приводится никаких доводов, объясняющих, почему конкуренция среди фермеров за работников и семенной фонд не сводит ренту к нулю. Кенэ также не преуспел ни в доказательстве непроизводительного характера промышленного производства, ни в демонстрации того, что сельское хозяйство с необходимостью производит «чистый продукт».

Физиократы считали ренту абсолютно «законным» доходом, платой за издержки, понесенные при расчистке земли и поддержании состояния «капитальных авансов». В то же время большая часть поступлений, по общему мнению, была под рукой, готовая обеспечить доход государственной казны. И на самом деле, если рента является по меньшей мере отчасти доходом от использования невоспроизводимого природного

фактора, сфера действия любого налога всегда захватывает лендлордов; доходы всех остальных классов состоят из «необходимых» издержек производства. Таким образом, требование физиократов ввести единый налог было направлено на минимизацию издержек сбора налогов путем обложения напрямую тех доходов, которые в конечном счете и несли налоговое бремя. Мы вернемся к идее единого налога при обсуждении теории Генри Джорджа [см. гл. 3, раздел 11], но в данный момент заметим, что единый налог физиократов не есть налог на «незаработанный прирост» рентных поступлений в результате роста населения (а 1а Джеймс и Джон Стюарт Милль), а разновидность обложения ценности земли в форме налога на чистую ренту, которую Кенэ оценивал приблизительно в одну треть «чистого продукта».

14. Закон