Iii, подтема III, гл. 1, раздел 2, подраздел 2

| Вид материала | Литература |

| Теория дохода и занятости Национальный доход по факторалъным издержкам |

- Iii. Продукия, ее особенности 6 III описание продукции 6 III применяемые технологии, 2464.73kb.

- Подразделы 1,2,3 -кузнецова И. С., Петрова И. А., подраздел 4 Петрова И. А., подраздел, 4272.32kb.

- Iii. Проливы, используемые для международного судоходства, 3050.52kb.

- Курс «управление проектами» Авторы: Сооляттэ Андрей Юрьевич (Раздел I) Шулимов Андрей, 6709.56kb.

- Курс «управление проектами» Авторы: Сооляттэ Андрей Юрьевич (Раздел I) Шулимов Андрей, 6710.07kb.

- Текст Приветствие, 1516.86kb.

- Греки в риме в III в. До н. Э. 1 В. Н. Э, 185.45kb.

- Лекция Россия накануне XX века. 1 марта 1801 года народовольцы "казнили", 42.96kb.

- Лекция XXV, 416.9kb.

- Программно-целевое планирование 42 > Транспорт и дорожное хозяйство 43 > 10. Жилищно-коммунальное, 1382.7kb.

Сэя

Мысль, впоследствии обнародованная Ж.Б.Сэем как закон рынков, составляет часть физиократической критики меркантилизма. Мерсье де ля Ривьер, чья работа «Естественный и неотъемлемый порядок» («L'Ordre naturelet essentiel», 1767) цитировалась Смитом как представляющая «наиболее отчетливое и связное резюме физиократии», замечает, что «никто не может быть покупателем, не будучи в то же самое время продавцом», а от фразы Кенэ «все купленное продано и все проданное куплено» один шаг до формулы Сэя «предложение создает соответствующий спрос». В конце концов главный урок Таблицы в том, что деньги — не более чем средство обращения, что торговля в сущности сводится к бартерному обмену и что производство продукции автоматически генерирует доход, выплата которого позволяет перейти к следующему производственному циклу. Но достаточно странно, что Сэй направил закон рынков против своих предшественников — физиократов, утверждавших, будто полученный доход не возвращается автоматически в поток доходов, Как подчеркивал Кантильон, доходы лендлорда не обязательно соответствуют его расходами, следовательно, могут быть удержаны, нарушая оборот. Отсюда происходит идея, развивавшаяся Мальтусом, что балансирующие затраты лендлордов на предметы роскоши есть фактор, поддерживающий кругооборот и соответственно экономическое процветание [см. гл. 5, раздел 13]. Здесь также коренится теория «недопотребления», которая от Кенэ перешла к таким английским физиократам, как Томас Спенс8, и далее через Мальтуса — к рикардианским социалистам, чтобы наконец закончиться полномасштабным наступлением Маркса на капитализм.

15. Влияние схоластики — мысли вдогонку

Как считают ряд комментаторов, предыстория экономической науки начинается скорее со схоластов — пионеров рыночного анализа XIII в., нежели с меркантилистов XVII в. Шумпетер даже провозгласил, будто каркас «Богатства народов» ведет свое происхождение от схоластов и философов естественного права, а не от физиократов и британских фритредеров XVIII в. Конечно, это не тот исторический вопрос, который можно было бы разрешить на нескольких страницах, но, вероятно, стоит остановиться на нем для завершения картины экономической науки до Адама Смита.

Нет сомнений, что схоластические доктрины пришли к Адаму Смиту от философов естественного права XVII в. Гуго Гроция и Самуэля фон Пуфендорфа. Более того, сочинения физиократов, с которыми был знаком Смит, переполнены приметами влияния схоластов: Кенэ нередко звучит как Фома Аквинский в версии XVIII д. Достижения схоластической экономической науки в целях нашего исследования разделим на три основные части: (1) акцент на полезности как главном источнике ценности; (2) идея «справедливой цены» и (3) утверждение о непроизводительности денежного капитала,

Прежде всего, в настоящее время общепринято, что схоласты развивали концепцию ценности, выраженную формулой «полезность плюс редкость». Это, как правило, отрицалось столетие назад из-за интерпретации, данной схоластическому понятию

(Прим. В квадратных скобках Автором даютса ссылки на главы настоящего издания.)

Мысль, впоследствии обнародованная Ж.Б.Сэем как закон рынков, составляет часть физиократической критики меркантилизма. Мерсье де ля Ривьер, чья работа «Естественный и неотъемлемый порядок» («L'Ordre naturelet essentiel», 1767) цитировалась Смитом как представляющая «наиболее отчетливое и связное резюме физиократии», замечает, что «никто не может быть покупателем, не будучи в то же самое время продавцом», а от фразы Кенэ «все купленное продано и все проданное куплено» один шаг до формулы Сэя «предложение создает соответствующий спрос». В конце концов главный урок Таблицы в том, что деньги — не более чем средство обращения, что торговля в сущности сводится к бартерному обмену и что производство продукции автоматически генерирует доход, выплата которого позволяет перейти к следующему производственному циклу. Но достаточно странно, что Сэй направил закон рынков против своих предшественников — физиократов, утверждавших, будто полученный доход не возвращается автоматически в поток доходов, Как подчеркивал Кантильон, доходы лендлорда не обязательно соответствуют его расходами, следовательно, могут быть удержаны, нарушая оборот. Отсюда происходит идея, развивавшаяся Мальтусом, что балансирующие затраты лендлордов на предметы роскоши есть фактор, поддерживающий кругооборот и соответственно экономическое процветание [см. гл. 5, раздел 13]. Здесь также коренится теория «недопотребления», которая от Кенэ перешла к таким английским физиократам, как Томас Спенс8, и далее через Мальтуса — к рикардианским социалистам, чтобы наконец закончиться полномасштабным наступлением Маркса на капитализм.

15. Влияние схоластики — мысли вдогонку

Как считают ряд комментаторов, предыстория экономической науки начинается скорее со схоластов — пионеров рыночного анализа XIII в., нежели с меркантилистов XVII в. Шумпетер даже провозгласил, будто каркас «Богатства народов» ведет свое происхождение от схоластов и философов естественного права, а не от физиократов и британских фритредеров XVIII в. Конечно, это не тот исторический вопрос, который можно было бы разрешить на нескольких страницах, но, вероятно, стоит остановиться на нем для завершения картины экономической науки до Адама Смита.

Нет сомнений, что схоластические доктрины пришли к Адаму Смиту от философов естественного права XVII в. Гуго Гроция и Самуэля фон Пуфендорфа. Более того, сочинения физиократов, с которыми был знаком Смит, переполнены приметами влияния схоластов: Кенэ нередко звучит как Фома Аквинский в версии XVIII д. Достижения схоластической экономической науки в целях нашего исследования разделим на три основные части: (1) акцент на полезности как главном источнике ценности; (2) идея «справедливой цены» и (3) утверждение о непроизводительности денежного капитала,

Прежде всего, в настоящее время общепринято, что схоласты развивали концепцию ценности, выраженную формулой «полезность плюс редкость». Это, как правило, отрицалось столетие назад из-за интерпретации, данной схоластическому понятию

(Прим. В квадратных скобках Автором даютса ссылки на главы настоящего издания.)

***************************************************************************водящих потребительские товары. А это может означать только то, что экономический прогресс непрерывно повышает производительность и, следовательно, величину q, но оставляет "ценность" Q без изменения.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе

16. Схемы воспроизводства Закон тенденции нормы прибыли к понижению является основополагающим в марксистском анализе циклического характера экономического роста при капитализме. Но прежде чем обратиться к его теории экономических циклов, мы должны задержаться на некоторое время для того, чтобы рассмотреть известные схемы воспроиз-водства, изложенные в томе И. Эти схемы представляют особый исторический интерес не только потому, что они никогда не переставали оказывать гипнотического воздействия на последователей Маркса, но и потому, что они представляют один из первых примеров подобного рода анализа, связанного уже в наше время с именами Хэррода и Домара [см. гл. 5, раздел 15]. Проблема заключается в том, чтобы сформулировать макроэкономические условия уравновешенного роста системы и таким образом поставить вопрос о возможности на самом деле последовательного экономического роста.

Маркс начинает с того, что разделяет экономику на два подразделения, одно из которых производит средства производства, а другое - потребительские товары. Затеи он делает различие между простым и расширенным воспроизводством. "Простое воспроизводство" стационарно, при нем чистые инвестиции равны нулю. Какие условия нужны для того, чтобы стационарная экономика оставалась стационарной? Ответ на это можно получить, если принять во внимание тот факт, что вся продукция I подразделения должна быть направлена на возмещение капитала в обоих подразделениях: c1 + v1 + s1 = c1 + c2 . В то же время вся продукция подразделения II должна быть эквивалентной фонду заработной платы плюс доход от собственности: c2 + v2 + s2 = (v1 + v2) + (s1 + s2) = чистому национальному продукту. В результате сокращения оба эти уравнения сводятся к условию:v1 + s1 = с2, т.е. чистый продукт подразделения I должен равняться величине спроса, обусловленного необходимостью возмещения в подразделении II. Если v1 + s1 = с2 , то инвестиционные затраты на возмещение основного капитала превышают по величине амортизационные отчисления, т. с. чистые инвестиции положительны. Однако неиспользование амортизационных накоплений для замещения изношенного капитала обязательно приведет к сокращению выпуска продукции. Приведенная аргументация подчеркивает некоторые фундаментальные макроэкономические взаимозависимости. Она показывает, например, что в то время, как совокупные затраты должны быть равны совокупному доходу всей экономики в целом, в некоторых отраслях доход может превышать затраты, не вызывая при этом каких-либо затруднений; или же сходным образом она показывает, что если рабочие не могут выкупить весь продукт, это не становится само по себе причиной нарушения равновесия.

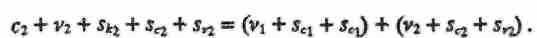

К несчастью, Маркс не дает четкого определения условий для плавного развития "расширенного воспроизводства". Кроме того, он анализирует только рост при неизменных темпах, а именно случай, когда рост не предполагает никаких изменений Q. Что же касается возрастающих темпов роста, то он просто допускает, что когда сбережения увеличиваются без сопутствующих капиталовложений, это не обязательно означает застой, если в систему вводятся кредитные деньги или капитал экспортируется. Однако формально уравнения для расширенного воспроизводства при неизменных темпах прироста подобны уравнениям для простого воспроизводства. Разбивая величину прибавочной ценности на ее составные элементы, мы имеем sv затраченное на наем рабочих, Sc — затраты на потребительские товары и sk— затраты на средства производства. Отсюда выход продукции подразделения I должен быть равен совокупному спросу на капитальные блага:

c1 + v1 + sk1 + sv1 + sc1 = (c1 + sk1 ) + (c2 + sk2 )

Следовательно, продукция II подразделения должна быть эквивалентна совокупному спросу на потребительские товары:

После сокращения в обоих уравнениях получаем

Спрос на потребительские блага, предъявляемый подразделением I, должен равняться спросу на капитальные блага подразделения II; т. е. чистая продукция I подразделения должна расти наравне с валовыми капиталовложениями в подразделении II — условие, идентичное тому, которое было допущено ранее для 'простого воспроизводства". Уравнение (1) может быть подвергнуто дальнейшему преобразованию, для того чтобы показать, что сбалансированный рост зависит от распределения труда между двумя подразделениями как функции нормы прибавочной ценности, склонности к инвестированию в обоих подразделениях и капиталонасьпценности производства в отраслях, производящих потребительские товары.

Подобное толкование может быть предложено ради достижения некоторой ясности, но в целом оно основано на столь ограничительных допущениях, что это значительно обесценивает всю аргументацию. Экономика закрыта; вся продукция продается в долгосрочном аспекте по "нормальным ценам"; скорость оборота капитала в обоих поразделениях одинакова; сберегают только капиталисты; сбережения каждого подразделения инвестируются только внутри этого подразделения; технический прогресс отсутствует; реальная заработная плата постоянна; реальный прибавочный продукт на одного рабочего постоянен и т. д. Кроме того, модель, состоящая из двух подразделений, представляет ненадежный инструмент для анализа реальной экономики в динамике. Многие отрасли не подпадают целиком под одну или другую категорию, выпуская и капитальные блага, и потребительские — например, добыча каменного угля, транспорт, химия. Кроме того, внутри таких отраслей деление на категории капитальных и потребительских благ меняется со временем в результате изменений в структуре спроса. В итоге от марксовых условий расширенного воспроизводства не остается камня на камне. И все же уравнение (1) играет определенную роль в системе Маркса, подсказывая мысль о неосуществимости плавного роста; и большая часть того, что Маркс хотел сказать относительно хозяйственных циклов, вытекло из рассмотрения причин, по которым не может выполняться уравнение (1).

Было время, когда экономисты иронизировали над марксовыми уравнениями "расширенного воспроизводства": они рассматривали эти уравнения как некий курьез в музее экономической мысли. Но вот в статье 1939 г., а затем в книге, опубликованной в 1948 г., Хэррод сильно удивил экономистов, предложив свое уравнение "гарантированного роста". Уравнение (1) Маркса, может быть, и в чрезмерно упрощенном виде, но все-таки относится к двухсекторной экономике. Уравнение Хэррода относится к односекторной закрытой экономике: единая средняя величина предельной склонности к сбережению; единая средняя величина предельной производительности капитала; обе величины константны; сбережения и инвестиции являются функциями только дохода; нет взаимозаменяемости факторов производства; нет технического прогресса и т. д. Короче, уравнение Хэррода еще более ограничительно и еще менее содержательно, чем уравнение Маркса. Кроме того, оно повторяет главный недостаток Марксом уравнения (I), оно не показывает, что случится, если нарушены поставленные условия плавного роста. Как у Маркса, так и у Хэррода траектория сбалансированного роста нестабильна по той простой причине, что любая столь узко определенная траектория роста не может не быть "равновесием на лезвии ножа". В силу сказанного невелик выбор между Марксом и Хэрродом. Подобная теория роста не представляет особого интереса, так как ни одна экономика не в состоянии функционировать, если она не обладает определенными стабилизирующими свойствами, которые позволяют гасить "толчки", которые она все время получает извне. Что мы хотим знать, так это — в какой мере можно полагаться на такие стабилизирующие свойства, а для этой цели нужны модели экономического роста более гибкие, чем предложенные Марксом и Хэрродом. Отсюда ясно, почему все новейшие разработки в теории роста далеко превзошли первоначальную формулировку Хэррода. И только теперь мы можем

утверждать, что уравнения Маркса для расширенного воспроизводства устарели. То же самое можно сказать и о книге Хэррода.

17. Экономические циклы

Маркс не даст специальной теории экономических циклов и даже отрицает какую-либо попытку дать такую теорию 11. По-видимому, он полагал, что кризисы — это просто проявления "основного противоречия капитализма": производство осуществляется ради прибыли, а не ради потребления, и само стремление к росту прибыли сводит на нет инвестиционные возможности. Марксова теория экономических циклов встроена в его общий анализ накопления капитала-

Его картину циклического процесса можно представить примерно так: в периоды подъема спрос на труд, обусловленный накоплением, опережает фактическое предложение; резервная армия исчерпывается и относительный недостаток рабочей силы приводит к повышению заработной платы; в результате прибыль падает и накопление замедляется. Снижение нормы накопления капитала ведет к падению совокупного спроса и, следовательно, к падению конъюнктуры. В этой кризисной ситуации капитальные ценности списываются, а резервная армия снова пополняется, вызывая падение заработной платы. Это восстанавливает прибыльность производства и создает условия для возобновления накоплений: кризис есть одновременно и кара, и очищение.

Такая циклическая теория резервной армии объединяется с вековой тенденцией падения нормы прибыли и возможностью диспропорций в темпах роста между отраслями, выпускающими капитальные блага, и отраслями, производящими потребитель-скиетовары. Дурное распределение дохода при капитализме в силу того, что реальная заработная плата не увеличивается столь же быстро, как выработка на одного человека, есть, как утверждал Маркс, "конечная причина всех кризисов". Это вовсе не означает, будто Маркс придерживался теории недопотребления — в том ли ее виде, что процесс сбережения и инвестирования может стать причиной перепроизводства, если не проявится какой-либо новый источник потребительского спроса, или в том виде, что недостаточность потребительского спроса всегда создает причину экономического спада [см. гл. 5, раздел 14]. Первый вариант, сторонником которого был Мальтус, опровергается самой схемой воспроизводства, показывающей, что расширенное воспроизводство с постоянным коэффициентом роста теоретически возможно. Второй вариант опровергается проницательным замечанием Маркса о том, что заработная плата бывает наиболее высокой непосредственно перед кризисом. Само по себе повышение заработной платы не продлит подъема, ибо она только создает ситуацию, при которой капиталисты испытывают неудовлетворенность соотношением уровней заработной платы и цен. Все, что Маркс имел в виду, сводилось к точке зрения, будто капитализму присуща тенденция к непрерывному расширению производства безотносительно к наличию эффективного спроса, который один придает смысл этому производству. Расширение производства не порождает автоматически пропорционального увеличения эффективного спроса, так как чрезмерная норма капиталовложения понижает норму прибыли, даже когда инновации, воплощенные в приросте капитала, сдерживают рост ставки заработной платы в силу их свойств сберегать труд.

18. Инвестиционная функция

Первое, на что следует обратить внимание в марксовой концепции экономических циклов: она слишком легко допускает, будто в краткосрочном плане номинальная заработная плата изменяется обратно норме прибыли. В фазе подъема рост номинальной заработной платы, обусловленный снижением безработицы, вызывает увеличение номинальных издержех производства. Но прежде чем прийти к выводу, что это ведет к снижению удельной прибыли, мы должны принять в расчет влияние возросшей заработной платы на эффективный спрос. В краткосрочном плане повышение спроса на потребительские товары обязательно приводит к росту цен, в особенности

*****************************

венных расходов с полной очевидностью свидетельствует опыт военного времени. При буме 20-х годов основное значение имело, напротив, стимулирующее воздействие крупных частных инвестиций.

Валовой национальный продукт Кривая, помещенная в верхней части рис. 34, изображает валовой национальный продукт. Как показывает диаграмма, валовой национальный продукт представляет собой сумму двух компонентов: (1) потребительских расходов и (2) государственных расходов плюс валовые частные инвестиции. Диаграмма вычерчена на полулогарифмической сетке, так что изломы кривой показывают процентные изменения. Колебания кривой "государственные расходы плюс валовые частные инвестиции" в процентном отношении значительно сильней, чем колебания кривой потребительских расходов, хотя абсолютный объем изменений последней кривой обычно бывает большим в условиях мирного времени. В кульминационной стадии второй мировой войны (в 1944 г.) государственные расходы плюс валовые частные инвестиции (последние были в 1944 г. незначительны) почти равнялись потребительским расходам. Но это обстоятельство не имело в прошлом прецедентов. Во время первой мировой войны войны государственные расходы и валовые частные инвестиции составляли, вместе взятые, всего лишь половину объема потребительских расходов. В общем и целом рис. 34 дает нам впечатляющую картину широких колебаний в экономике с 1909 по 1948 г. одновременно с картиной движения главных компонентов совокупного национального продукта за этот период.

3. Классики кейнсианства: Р. Харод, Э. Хансен, гл. 6-7

эн

-

■

Часть втор а я

ТЕОРИЯ ДОХОДА И ЗАНЯТОСТИ

Глава б. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Одним из наиболее важных достижений экономической науки в XX в. является разработка теоретических представлений и статистических данных, относящихся к национальному доходу. В понятие "национальный доход" можно вкладывать различный смысл, и существует по меньшей мере пять смысловых вариантов этого понятия, которые нам придется разграничить.

Разработка этого теоретического понятия и относящихся к нему статистических данных возбудила общественный интерес к политической экономии. Мы получили как нация представление о значении и роли главных компонентов национального дохода и изучаем их изменения и взаимоотношения для того, чтобы определить, является ли текущее состояние экономики уравновешенным и здоровым или же оно имеет тенденцию привести к затруднениям и осложнениям инфляционного или дефляционного характера.

Руководители крупных и мелких предприятий, рабочие и фермерские лидеры, члены конгресса, администраторы, возглавляющие различные органы федерального правительства, чиновники из органов местного самоуправления и сведущие люди вообще — все они оперируют теоретическими понятиями и статистическими данными, относящимися к национальному доходу. Публицисты и обозреватели, выступающие в печати или по радио, считают для себя затруднительным обсуждать текущие явления экономической жизни, не обратившись к главному барометру — национальному доходу. Понятие "национальный доход" стало важным орудием мышления и действий в экономических делах современного мира.

Но это сложное и трудное понятие, которым во многих случаях злоупотребляют и которое часто трактуют неправильно. В этой главе мы попытаемся отбросить технические детали и усложнения и представить простое объяснение предмета, которое, надеемся, может оказаться полезным для студентов и широкого круга читателей. Процесс просвещения постепенно приучит нас как нацию к более умелому обращению с этими полезными, но сложными орудиями разумного мышления и действия.

Но это сложное и трудное понятие, которым во многих случаях злоупотребляют и которое часто трактуют неправильно. В этой главе мы попытаемся отбросить технические детали и усложнения и представить простое объяснение предмета, которое, надеемся, может оказаться полезным для студентов и широкого круга читателей. Процесс просвещения постепенно приучит нас как нацию к более умелому обращению с этими полезными, но сложными орудиями разумного мышления и действия.Варианты понятия 'национальный доход"

Мы говорили выше о том, что "национальный доход" представляет собой широкое понятие, имеющее по меньшей мере пять смысловых вариантов. Эти варианты таковы:

- Валовой национальный продукт (gross national product).

- Чистый национальный продукт (net national product).

- Национальный доход по факторальным издержкам (national income at factor cost).

- Личный доход (personal income).

- Чистый личный доход (disposable income).

Валовой национальный продукт

Из всех перечисленных вариантов наиболее широким является понятие "валового национального продукта" или — если сформулировать это более подробно — понятие "валового национального продукта, выраженного в рыночных ценах". Под "валовым национальным продуктом" мы подразумеваем денежную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в любой заданный период времени — обычно в течение месяца, квартала или года.

В употребленном выше выражении "конечные товары и услуги" слово "конечные" имеет важное значение. Валовой национальный продукт не включает в себя все произведенные товары. Многие товары являются промежуточными продуктами — продуктами, которые входят составной частью в конечные товары в качестве сырья или полуфабрикатов; стоимость таких продуктов образует часть стоимости конечных товаров. Так, например, мужской костюм есть конечный товар, и мы включаем его в валовой национальный продукт; но мы не включаем в него ткань, из которой сшит костюм, или шерсть, из которой изготовлена ткань. Аналогичным образом

мы не включаем в валовой национальный продукт уголь, использованный на текстильной фабрике для производства электричества, тепла или света. Все эти бесчисленные формы промежуточных продуктов исключаются.

Много текстильных изделий продается, конечно, непосредственно потребителям, и, прежде чем попасть к потребителю, они не превращаются в костюмы или другие виды одежды. Такие текстильные изделия являются конечными продуктами. Точно так же уголь используется не только на фабриках; он сбывается и в домашние хозяйства для непосредственного потребления. Этот уголь является конечным продуктом.

Процесс производства, осуществляемый страной в целом, состоит из длинной цепи последовательных операций, в результате которых предметы переходят из состояния первичного сырья в состояние законченных продуктов, включая перемещение продукта от последнего производителя к оптовому, розничному торговцу и в конечном счете — к потребителю. Представим себе, что мы в состоянии обозреть этот обширный взаимосвязанный производственный процесс с удобного наблюдательного пункта, мимо которого широкой процессией беспрерывно движутся конечные продукты. С этого наблюдательного пункта мы в состоянии зафиксировать все конечные продукты, продефилировавшие мимо нас в течение месяца или года или за какой угодно период, избранный нами для того, чтобы в его пределах измерить массу произведенных товаров и услуг. Но мы подсчитываем только конечные продукты в том виде, в каком они окончательно выходят из длительного производственного процесса. Мы не обращаем внимания на длинный сборочный конвейер и не включаем дополнительно в подсчет те продукты, которые на различных стадиях процесса возникают, но быстро превращаются в конечные продукты.

Совокупный объем всевозможного рода покупок и продаж, совершенных на рынке в течение любого года, в 10-12 раз превышает объем произведенных конечных товаров и услуг. В процессе производства происходит огромное "перемешивание" сырых материалов и полуфабрикатов. Одни и те же сырые материалы обретают многие формы и многократно продаются, прежде чем, приняв форму конечного продукта, они попадут наконец к непосредственному потребителю. Но ни один из продуктов, вступивших в процесс производства конечных продуктов, не входит в валовой национальный доход; в эту категорию включаются только конечные продукты.

Все, что было сказано о конечных товарах и услугах, применимо не только к валовому национальному продукту, но также (с одним лишь исключением) и к чистому национальному продукту. При исчислении чистого национального продукта делается еще один вычет: вычет "потребления" (износа) машин и прочих капитальных благ. В валовом национальном продукте, несмотря на вычет сырых материалов и полуфабрикатов, остается некоторый элемент повторного счета, так как при его исчислении не делается никакой поправки на износ или потребление капитальных благ, таких, например, как производственые здания, сооружения и машины.

Другими словами, если валовой национальный продукт, помимо конечных потребительских товаров и услуг, включает в себя все новые капитальные блага, произведенные в рассматриваемый отрезок времени без всякой скидки на потребленные в цроцессе производства капитальные блага, то чистый национальный продукт включает в себя только конечные потребительские товары и услуги плюс чистые прибавления к массе капитальных благ; при его подсчете учитывается потребление капитальных благ. Так, например, в 1947 г. при валовом национальном продукте в 231,6 млрд. долл. потребление (износ) капитальных благ составило 13,3 млрд. долл. Следовательно, чистый национальный продукт составил лишь 218,3 млрд. долл.

Национальный доход по факторалъным издержкам

Мы переходим теперь к национальному доходу по фактораль-ным издержкам1, который обычно именуется просто "национальным доходом", хотя это наименование следует, пожалуй, Считать неудачным, поскольку каждое из пяти понятий, перечисленных выше, выражает известную разновидность национального дохода. Национальный доход по факторальным издержкам отличается от чистого национального продукта только потому, что в большинстве современных стран некоторая часть национального продукта присваивается государством не в порядке прямого налогового обложения. Если бы не существовало никаких косвенных налогов: акцизных сборов, таможенных пошлин, налога с продаж и т.п., то понятия чистого национального продукта и (так называемого) национального дохода были бы идентичными понятиями.

1 Термин "национальный доход" в том значении, в каком он употребляется в подсчетах Министерства торговли, фактически означает "национальный доход по факторальным издержкам".

Это обстоятельство станет совершенно ясным, если мы сравним между собой две теоретически мыслимые ситуации, отличающиеся друг от друга только по форме взимаемых налогов. Предположим вначале, что чистый национальный продукт известной страны составляет 100 млрд. долл., из которых 90 млрд. долл. — это товары и услуги, произведенные частными предприятиями, между тем как 10 млрд. долл. являются товарами и услугами, предоставленными государством. Частные предприятия реализуют товары и услуги на сумму 90 млрд. долл., куда включены налоги с продаж в сумме 10 млрд. долл. После уплаты государству этих косвенных налогов хозяйственные предприятия выплачивают все остающиеся 80 млрд. долл. в форме заработной платы, жалованья, дивидендов, рент и процентов. Мы принимаем для простоты, что у хозяйственных объединений не остается нераспределенных прибылей. 10 млрд. долл., отданные государству в виде налогов с продаж, выплачиваются в форме заработной платы и жалованья государственным служащим, производящим бесплатные товары и услуги (школьное образование и т.п.), предоставляемые обществу государством.

Мы принимаем, таким образом, что оплата всех "факторов производства", использованных в частных хозяйствах, составляет 80 млрд. долл., а оплата "факторов производства", использованных государством, составляет 10 млрд. долл. Совокупный доход, приходящийся на все факторы (использованные частными хозяйствами и государством), составляет в таком случае 90 млрд. долл., и мы принимаем, что весь этот доход тратится на приобретение товаров и услуг, произведенных частными хозяйствами. Следовательно, хозяйственные объединения получают за произведенные частным образом товары и услуги в общей сложности 90 млрд. долл., которых хватает для того, чтобы покрыть налоги с продаж в сумме 10 млрд. долл. и выделить вдобавок 80 млрд. долл. на оплату всех факторов, использованных частными хозяйствами.

Мы можем теперь окончательно представить положение вещей так, как это сделано в табл. 5.

Таблица5

Национальный доход (т.е. доход по факторальным издержкам) равен (в млрд. долл.):

1. Доходу, приходящемуся на факторы, использованные в частных 80

хозяйствах

2. Доходу, приходящемуся на факторы, использованные государством 10

Всего 90

Чистый национальный продукт равен (в млрд. долл.):

- Стоимости товаров и услуг1, произведенных в частных хозяйствах 90

- Стоимости товаров и услуг, произведенных государством 10

Всего 100

1 Денежной стоимости товаров по рыночным ценам, включая налог с продаж.

Но предположим теперь, что налоги с продаж отменены. Государству надлежит теперь добывать свои средства каким-то другим путем, скажем посредством введения личного подоходного налога. Если налоги с продаж отменяются, то это может повлечь за собой одно из двух последствий. Первое из возможных последствий заключается в том, что хозяйственные предприятия, освобожденные от необходимости собирать налоги с продаж, будут сбывать свои товары и услуги по сниженным ценам, выручая за них в действительности на 10 млрд. долл. меньше, чем прежде. Раз произошло снижение цен, то обладатели использованных производственных факторов в состоянии теперь выплачивать 10 млрд. долл. подоходных налогов без снижения своего жизненного уровня. При таких обстоятельствах цифры изменятся так, как это представлено в табл.6.

Но предположим теперь, что налоги с продаж отменены. Государству надлежит теперь добывать свои средства каким-то другим путем, скажем посредством введения личного подоходного налога. Если налоги с продаж отменяются, то это может повлечь за собой одно из двух последствий. Первое из возможных последствий заключается в том, что хозяйственные предприятия, освобожденные от необходимости собирать налоги с продаж, будут сбывать свои товары и услуги по сниженным ценам, выручая за них в действительности на 10 млрд. долл. меньше, чем прежде. Раз произошло снижение цен, то обладатели использованных производственных факторов в состоянии теперь выплачивать 10 млрд. долл. подоходных налогов без снижения своего жизненного уровня. При таких обстоятельствах цифры изменятся так, как это представлено в табл.6.