Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска

| Вид материала | Документы |

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска, 20.82kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска, 25.44kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска, 49.01kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная, 533.45kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска, 89.16kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска, 38.24kb.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска, 66.94kb.

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города новосибирска «детский, 381.55kb.

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска Центр, 638.23kb.

- Муниципального бюджетного образовательного, 329.15kb.

М

униципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска

униципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска«Центральная городская библиотека им. К.Маркса»

630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 163,

т. 8(383) 220-96-47,

http://www.karlmarx.lib54.ru/, karlmarx@lib54.ru

____________________________________________________________________________

Информационно-библиографический отдел

Внедрение новых технологий

в медицинскую практику

Дайджест

Новосибирск

2010

Многое изменилось в современной жизни с наступлением нового века, и особенно это касается такой наукоемкой отрасли, как медицина. Постепенно стали отходить в прошлое старые методики лечения, зачастую требующие вмешательства хирурга, долгого периода восстановления, стационарного ухода. Эти методики оттесняются на задний план передовыми технологиями, способными всего-то за пару часов решить сложнейшую проблему со здоровьем. То же касается и диагностики - ведь с использованием современной аппаратуры врачи могут без труда поставить самый сложный диагноз, определить первопричину того или иного патологического состояния, и в соответствии с этим назначить единственно правильную схему лечения.

О последних достижениях медицины читатель может узнать из дайджеста «Внедрение новых технологий в медицинскую практику», который составлен по материалам газет и журналов. Хронологические рамки ограничены 2009-2010гг.

Абсолютное лекарство

Стволовые клетки идут в рост

Новая жизнь стволовых клеток. Президент США Барак Обама решил отменить введенные 8 лет назад Джорджем Бушем ограничения на федеральное финансирование исследований в области стволовых клеток, полученных из человеческих эмбрионов. Ученые утверждают, что стволовые клетки помогут лечить рассеянный склероз, диабет и даже делают возможным выращивание органов для пересадки. Католическая церковь и другие религиозные организации выступают против. Насколько ожидаемые возможности новых медицинских технологий оправдывают уничтожение человеческой жизни эмбриона — разобрался The New Times

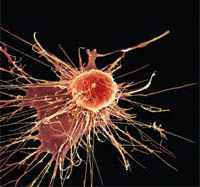

Стволовая клетка — это необязательно клетка, взятая у эмбриона. Это просто клетка, которая обладает двумя качествами: возможностью неограниченного самовозобновления и способностью порождать клетки разных типов.

Стволовая клетка — это необязательно клетка, взятая у эмбриона. Это просто клетка, которая обладает двумя качествами: возможностью неограниченного самовозобновления и способностью порождать клетки разных типов.Ствол дерева жизни

Обычные клетки могут делиться не более 50–80 раз, после чего у них запускается программа самоликвидации.¹ Стволовые клетки могут делиться 600 раз и больше. Существуют линии стволовых клеток мыши, которые живут в лаборатории более 30 лет. Единственный предел их неограниченного роста — накопившиеся за годы мутации, что в конечном итоге может сделать линию непригодной для использования.²

Способность порождать клетки разных типов у разных стволовых клеток разная. Оплодотворенная яйцеклетка в состоянии породить не только все 350 типов тканей взрослого организма, но и клетки плаценты. На 5–7-й день после оплодотворения потомки яйцеклетки «специализируются»: некоторые из них начинают строить плаценту, а другие — тело ребенка. Во взрослом организме также есть стволовые клетки, но каждая из них умеет делиться только на клетки определенных типов, например, производить только различные клетки крови. Клетка становится «узким специалистом» под влиянием сигналов от других клеток — гормонов и прочих сигнальных молекул, которые вызывают «выключение» некоторых генов, например, с помощью присоединения к их ДНК метиловой группы. Большинство потомков стволовой клетки специализируется еще больше и превращается в обычные клетки, выполняющие четко поставленную работу: скажем, клетка сердца не пытается вырабатывать желудочный сок, как это делает клетка желудка.

Универсальный строитель

Ученые могут извлекать стволовые клетки из самых разных тканей: из эмбриона, амниотической жидкости,³ пуповины и просто взрослых тканей — сердца или костного мозга. Кроме этого, ученые научились вызывать превращение стволовых клеток в клетки разных тканей (печени, сердца и других), воздействуя на них гормонами и другими веществами.

Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) — самые гибкие, и во многих случаях их легче выращивать. К сожалению, подсаживание таких клеток пациенту в целях терапии часто вызывает иммунную реакцию — все-таки это клетки другого организма. Чтобы «обмануть» иммунитет, ученые предложили технологию терапевтического клонирования, при которой ядро обычной клетки самого пациента пересаживается в ЭСК с удаленным ядром, создавая «персонализованную» ЭСК. Первым исследователем, который в 2005 году объявил об успешном клонировании ЭСК, был южнокорейский ученый Ву Сук Хван, но его результаты оказались подделанными. Компания Stemagen из Ла-Хойи (Калифорния) объявила о клонировании ЭСК человека в январе 2008-го, но после скандала с Ву Сук Хваном к таким объявлениям стали относиться осторожно: предстоит еще много труда, чтобы эта технология заработала надежно.

Стволовые клетки, выделенные из тканей взрослого человека («взрослые» стволовые клетки — ВСК), тоже могут применяться для выращивания тканей и даже органов. В 2006 году группа Энтони Эйталы из университета Уэйк Форест в Северной Каролине объявила, что они смогли вырастить из таких клеток мочевые пузыри для семи пациентов. Для выращивания каждого органа они сделали «болванку» в форме мочевого пузыря, после чего посадили на нее ВСК, выделенные из ткани стенки мочевого пузыря пациента, обеспечили клеткам питание и химическую стимуляцию — и на «болванке» вырос мочевой пузырь. «Я действительно верю, — сказал Энтони Эйтала в интервью The New Times, — что когда-нибудь станет возможно создавать «твердые» органы, такие как почки и печень, и более сложные органы, такие как сердце. Будет много трудностей, в том числе с кровоснабжением органа в процессе развития. Другой трудностью является выращивание определенных типов клеток вне тела, включая клетки сердца и поджелудочной железы — пока мы их выращивать не умеем. Я думаю, что преодоление этих трудностей возможно, но, разумеется, невозможно знать заранее, насколько это будет сложно и сколько времени займет».

ВСК также успешно применили для лечения рассеянного склероза, тяжелого нейродегенеративного расстройства, при котором иммунная система организма начинает атаковать нервные клетки, принимая их за клетки чужого организма. Ричард Барт из Северо-Западного университета в Чикаго извлек стволовые клетки из костного мозга нескольких сложных пациентов, после чего специальными химикатами уничтожил все рабочие иммунные клетки в их организме и подсадил стволовые клетки обратно. Постепенно стволовые клетки породили новое поколение иммунных клеток, которые не атаковали мозг. В январе 2009 года Ричард Барт объявил о первой в истории терапии, которая вызвала улучшение у пациентов с рассеянным склерозом: из группы в 23 человека через три года после терапии состояние 17 улучшилось, и ни у одного не произошло ухудшения.

Хотя извлекать и выращивать ВСК часто труднее, чем ЭСК, у них есть несколько преимуществ. Взрослые клетки безопаснее (реже вызывают образование раковой опухоли), и для их получения не приходится разрушать эмбрионы. С другой стороны, ЭСК незаменимы при изучении генетических заболеваний и тестировании в пробирке действия лекарств. Например, ученые могут использовать ЭСК с искусственными генетическими дефектами, чтобы вырастить в пробирке модель клеток человека, страдающего диабетом, и испытывать на этих клетках различные лекарства. Энтони Эйтала считает, что свои преимущества и недостатки имеют все типы стволовых клеток. «Мы еще не знаем, какое терапевтическое применение будет иметь каждый вид клеток, и только исследования могут дать ответ на этот вопрос».

Религия, этика, политика

С точки зрения биологов, жизнь человека начинается в момент оплодотворения. Но наука не может дать этическую или юридическую оценку, обладает ли человек на этой стадии какими-либо правами или «душой» — споры на эту тему ведут религиозные организации. Католическая церковь считает, что душу и все права человек получает в момент оплодотворения, поэтому любая манипуляция с оплодотворенными яйцеклетками, включая получение эмбриональных стволовых клеток, должна быть запрещена. Иудаизм считает, что человек начинается позже, после стадии бластоцисты4 (на которой в основном берут стволовые клетки), поэтому многие еврейские организации, в частности Hadassah (The Women’s Zionist Organization of America) и Union of Orthodox Jewish Congregations of America, одобряют получение стволовых клеток от эмбриона на ранней стадии.

Большинство стволовых клеток получают из замороженных эмбрионов, которые хранятся в центрах по лечению бесплодия. В таких центрах производят искусственное оплодотворение в пробирке, в результате которого появляются десятки эмбрионов. Часть эмбрионов (от одного до шести) подсаживают в женскую матку, а остальные замораживают. Если беременность оказалась неудачной, часть эмбрионов размораживают и подсаживают снова. В результате в клиниках США скопилось около 400 000 неиспользованных замороженных эмбрионов. Религиозные организации, работающие по программе Snowflakes Embryo Adoption («Снежинка — усыновление эмбрионов»), рассматривают морозильники с эмбрионами как «сиротские приюты» и призывают женщин имплантировать себе эти эмбрионы. Но число желающих ничтожно, поэтому почти все эмбрионы просто выбрасываются.

Бразильские исследователи стволовых клеток Патриция Пранке и Жуан Карлуш Силвейру из федерального Университета Риу-Гранди-ду-Сул полагают, что эмбрионы, которые никогда не были в материнской матке, не могут иметь права человека, так как человек, по их мнению, появляется в результате взаимодействия эмбриона с телом матери.5 Другие исследователи ищут способы получения клеток с качествами ЭСК, но без разрушения эмбриона. В 2006 году исследователи из Японии Кадзутоси Такахаси и Синя Яманака показали, что обычные клетки кожи можно «перепрограммировать» в стволовые клетки «широкого профиля», внедрив в них специальный вирус, несущий в себе четыре специальных гена. Другая группа, в Университете Висконсина, повторила эти результаты, но эта технология еще недостаточно разработана, чтобы заменить клетки из эмбрионов.

«Зеленый свет» от Обамы

Как же на исследования стволовых клеток повлияло решение Обамы? Вспомним историю. 9 августа 2001 года президент Буш объявил, что исследователи эмбриональных стволовых клеток могут использовать деньги федерального правительства, только если клетки были извлечены до этой даты. На тот момент существовало 78 линий, но только 21 линия была в нормальном состоянии. Среди них не было, например, клеток с генетическими дефектами, которые полезны для изучения механизма диабета и других заболеваний. Кроме того, в этих линиях накапливались мутации, и ученые нуждались в доступе к новым линиям. Некоторые ученые пытались использовать гранты от частных компаний, но частные компании требовали прав на патенты, что затрудняло кооперацию между группами исследователей. Два раза (в 2005-м и 2006-м) Сенат и Конгресс США пытались принять закон, ослабляющий ограничения 2001 года, но Джордж Буш всякий раз накладывал на такую попытку вето. Некоторые штаты, в частности Калифорния, выделили деньги на финансирование стволовых клеток из бюджета штата. Несмотря на то что в 2004 году калифорнийцы проголосовали за выделение $3 млрд на стволовые клетки, эти деньги лежали без движения, так как религиозные группы и борцы против налогов опротестовывали эти решения в суде.

Решение Обамы воодушевило не только американских ученых и родственников пациентов с тяжелыми болезнями, но и ученых других стран — ведь вся мировая наука тесно связана. Конечно, об этом решении до сих пор спорят, штаты Миссисипи и Джорджия после решения Обамы выступили с противоположными инициативами. Но именно так и происходит прогресс в гражданском обществе — решение принимается при взаимодействии центрального правительства и местных властей, коммерческих компаний и общественных организаций, ученых и политиков.

1 Апоптоз — программируемая клеточная смерть.

2 Главной причиной «бессмертия» стволовых клеток считается то, что они способны производить белок теломеразу, который восстанавливает кончики хромосом, «стачивающиеся» во время деления.

3 Амниотическая жидкость — скапливающаяся между зародышем и оболочкой жидкость, предохраняющая зародыш от высыхания и механических повреждений.

4 Одна из ранних стадий развития эмбриона, на которой он состоит всего из нескольких десятков клеток.

Панчул Ю. // Новое время. – 2009. – 30 марта.

Закон Да Винчи

Профессор Дмитрий Пушкарь о новых технологиях в медицине, ответственности врача и роботах-ассистентах

Кто и как нас лечит? Вопрос, который волнует без исключения всех. Главный уролог минздравсоцразвития, профессор Дмитрий Пушкарь убежден: более всего это зависит от качества медицинского образования.

Наша беседа с Дмитрием Юрьевичем состоялась после очередной, уже 91-й по счету, операции по удалению рака предстательной железы с помощью робота-манипулятора "Да Винчи". Первая, о которой писала "РГ", была в ноябре 2008 года. В Москву тогда специально прилетел из Америки Випул Патель - врач, имеющий огромный мировой опыт в проведении таких операций. И вот мы снова в больнице N 50.

Операционная выглядит не традиционно: в ней темно, голова пациента низко опущена. Нет привычных скальпелей, зажимов. Только роботический манипулятор, действиями которого управляют медики. Вот бразды правления берет Дмитрий Пушкарь. Потом на его место садится Владимир Дьяков. Потом снова Пушкарь. В углу операционной молча сидит ассистент Константин Колонтарев. Двери самой операционной открыты, в ее "предбаннике" с фонендоскопом наперевес сидит анестезиолог Сергей Дробышев. Впечатление такое, что и Колонтарев, и Дробышев вовсе ничего не делают - просто присутствуют. Но все они - одна команда, в которой каждый незаменим.

Именно все вместе они достигают фантастических результатов - того, что пациент после удаления рака простаты на второй или третий день уходит из стационара. И главное: он не становится инвалидом. Он может не только работать, сохранена в ряде случаев - и это очень важно - его мужская функция. Есть у такой методики и еще одно огромное преимущество: здесь не отказывают в хирургической помощи даже тем, кому за семьдесят.

Российская газета: Дмитрий Юрьевич, робот "Да Винчи" в операционной - очень дорогое удовольствие. Одна такая установка сейчас стоит почти 250 млн. рублей. А сколько надо? При каких заболеваниях их использование целесообразнее всего? Спрашиваю вас об этом, потому что именно вы "привезли" роботов в Москву, начали их применять, обучили и обучаете этому искусству своих сотрудников.

Дмитрий Пушкарь: В нашей клинике сформированы три полноценные бригады для работы с "Да Винчи". Подобные технологии должны использоваться лишь в тех случаях, когда речь идет об операциях, требующих не только удаления органа, но и сохранения функциональных возможностей пациента. А вот применение роботизированной техники при операциях, скажем, по удалению матки или почки не оправданы ни с точки зрения техники проведения оперативного вмешательства, ни с экономической. Однако такое, к сожалению, происходит: в подобных случаях диктует не здравый смысл, а мода. Стреляем из пушек по воробьям.

РГ: Так где такие роботы должны быть прописаны, чтобы ваши операции перестали быть уникальными, а стали доступными всем нуждающимся?

Пушкарь: Ответ не прост. Думаю, что ваш вопрос преждевременный. Пока роботические операции - удел специализированных центров. Данная технология должна быть отработана и успешно перенесена в другие клиники и регионы.

РГ: А как быть пациенту, живущему в глубинке? Ему срочно нужна операция. И что? Прикажете ему ждать?

Пушкарь: Нет. Такому пациенту сегодня может быть предложена квота минздрава и выполнение подобной операции в любом федеральном центре: у нас сейчас два робота в Питере, три - в Москве, один - в Ханты-Мансийске, один - в Свердловске. Операция будет проведена бесплатно, хотя государству она обходится примерно в 200 тысяч рублей.

РГ: Нередко закупается супертехника, стоящая громадных денег, но на всю катушку она не используется. Вот данные Росздравнадзора, который проверил более 1500 лечебно-профилактических учреждений по использованию диагностического оборудования: в 660 из них в прошлом году зафиксировано 1197 случаев простоя медоборудования. Самого дорогого, самого современного. Причины? Прежде всего отсутствие подготовленных специалистов. Далее идут отсутствие расходных материалов, а также неисправность техники, кстати, тоже из-за отсутствия нужных специалистов. Согласитесь, Дмитрий Юрьевич, разве может просто выпускник с дипломом о высшем медицинском образовании начать работать в вашей операционной?

Пушкарь: Нет и не должен! Выпускник медицинского вуза, а сегодня мы говорим о выпускниках нашей страны, прежде всего должен иметь желание вообще работать врачом. Это наша первая и очень больная проблема. Зачастую у выпускника медицинского вуза такого желания нет. Более того, он даже не представляет, что значит быть врачом. Нынешнее положение врача в обществе сведено к обслуживающему персоналу. В этом виновата не только наша система образования, но и мы сами, согласившись с тем, что есть "медицинское обслуживание", а не медицинская помощь.

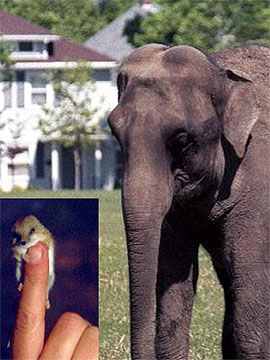

| Краснопольская И. // Рос. газ. – 2010. – 15 января. Зоопарк геномов Международным консорциумом ученых-биологов начата одна из самых честолюбивых научно-исследовательских работ, сопоставимая по своему размаху со строительством адронного коллайдера у физиков. Они планируют провести полный анализ геномов 10 тысяч видов позвоночных животных, включая рыб, птиц, рептилий, амфибий и млекопитающих, т. е. создать в итоге некий «геномный зоопарк». Корреспондент «НВС» Людмила Юдина попросила заведующего лабораторией цитогенетики животных из отдела молекулярной и клеточной биологии ИХБиФМ СО РАН д.б.н. Александра Графодатского ввести нас в курс дела.

— Сбор материалов (ДНК, клетки, ткани) будет происходить из коллекций животных в зоопарках, музеях и университетах по всему миру. После этого планируется расшифровать последовательности ДНК и попытаться выяснить степень эволюционного родства видов позвоночных животных по сравнительному анализу их геномов. Будут изучены геномы млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Учёные попытаются также расшифровать геномы некоторых вымерших видов по музейным образцам. По словам участника проекта, Нобелевского лауреата Сиднея Бреннера, «геном вида содержит информацию из прошлого, это своеобразное „молекулярное ископаемое“, которое может пролить свет на эволюцию видов». Генетики ожидают, что проект Genome 10K позволит понять генетические основы адаптивных изменений. Полученные результаты можно использовать для предсказания реакций современных видов позвоночных на изменение климата, загрязнение окружающей среды, новые болезни и инвазии. Это позволит усилить стратегии по охране и сохранению видов. Ещё один потенциальный аспект применения полученной информации — селекция новых сельскохозяйственных пород животных. В Genome 10K , стартовавшем в апреле 2009 года, задействованы специалисты в области геномики ряда стран, в том числе и наша лаборатория. По словам одного из ведущих участников проекта Дэвида Хаусслера, профессора Калифорнийского университета и Медицинского института Говарда Хьюза, «это уникальный шанс увидеть эволюцию в действии».

— Александр Сергеевич, решение приступить к реализации проекта возникло, конечно, не вдруг? — Начало проекта стало возможным благодаря настоящему прорыву последнего десятилетия в технологиях расшифровки генома. Кроме того, что секвенирование ДНК стало быстрее и легче, эта технология стала ещё и дешевле. «Расшифровка генома человека обошлась в миллиарды долларов, теперь же эта цена варьирует в районе 50-100 тысяч долларов на геном, по крайней мере, мы ориентируемся на эту цену», — комментирует Стивен О'Брайен из Лаборатории генетического разнообразия при Национальном институте рака (США). Работа над программой «Геном человека» обогатила науку весомыми данными, опытом, появлением современного оборудования и совершенных методик. Все это способствовало колоссальному прогрессу биологии, от медицины до систематики. Естественно, были все основания продолжить продвижение по проложенному курсу. Примерно год назад, после того, как у Стивена О'Брайена, Оливера Райдера и Дэвида Хаусслера, возникла эта идея, были разосланы письма предполагаемым участникам. На первом этапе в обсуждении приоритетов программы участвовали только 23 человека, американцы и ваш покорный слуга. Сейчас в консорциуме 68 исследователей, в том числе несколько европейцев, наш давний соавтор Дженни Грейвс из Австралии, китайский ученый профессор Занг, с институтом которого у нас также есть совместные проекты. Условно участников можно подразделить на две группы. С одной стороны — ученые из научных подразделений музеев типа Смитсоновского института, крупнейших зоопарков и океанариумов, с другой — специалисты по различным аспектам геномики, например, упомянутый выше Сидней Бреннер или содиректора Национального института генома человека США Эрик Грин и Адам Фельсенфельд. О том, что в программе собрался народ серьезный, свидетельствует и PR-компания вокруг нее. Наша первая публикация, своего рода декларация о намерениях, появилась он-лайн 5 ноября, но о программе уже сообщили не только «Science», «Nature», но и крупнейшие информационные агентства, газеты и телевидение, естественно, США, Европы, Австралии и Сингапура, т. е. все, кроме российских. — Надо полагать, что и сибирякам есть что предложить? —  Наше участие в проекте обусловлено всей предыдущей историей. В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения хромосомные исследования ведутся с самого его основания, почти пятьдесят лет. Теперь продолжаем тематику в новом коллективе. Материал по цитогенетике животных, прежде всего млекопитающих, накоплен огромнейший — он прекрасно укладывается в рамки нового проекта. Сначала мы пользовались традиционными, классическими методами, сейчас работа лаборатории существенным образом базируется на методах молекулярной биологии. Но стараемся не забывать «старое». Именно такое сочетание позволило нам сотрудничать на достойном уровне с нашими западными партнерами. Наше участие в проекте обусловлено всей предыдущей историей. В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения хромосомные исследования ведутся с самого его основания, почти пятьдесят лет. Теперь продолжаем тематику в новом коллективе. Материал по цитогенетике животных, прежде всего млекопитающих, накоплен огромнейший — он прекрасно укладывается в рамки нового проекта. Сначала мы пользовались традиционными, классическими методами, сейчас работа лаборатории существенным образом базируется на методах молекулярной биологии. Но стараемся не забывать «старое». Именно такое сочетание позволило нам сотрудничать на достойном уровне с нашими западными партнерами. Обычно российские исследователи передают свой материал куда-нибудь в Америку или Европу для его изучения на современном уровне. У нас ситуация обратная. Например, тот же Стив О'Брайен, инициатор Genome 10K, позволяет мне брать клеточные культуры и ДНК многих видов из своей гигантской коллекции для молекулярных исследований, проводимых здесь, в Новосибирске. И мы, к взаимному удовольствию, сделали ряд совместных работ по сравнительному изучению геномов человека, хищников, китов и прочих жираф и бегемотов. — У вас в лаборатории профессор бывал? — Да, как и мы у него. Деятельный по натуре, он сразу предложил: «Давайте издадим Атлас хромосом млекопитающих». Взялись. Этой тяжелой, объемной работой занимались лет шесть подряд. Собрали всё лучшее, что было сделано ранее многими научными коллективами мира. Вот этот «Атлас», итог кропотливого, напряженного труда огромного международного коллектива. — Красота какая! Блестяще изданная книга! — И примерно четверть всех карт хромосом, представленных в ней, Института цитологии и генетики, т. е. нашей лаборатории, много больше, чем любой другой лаборатории мира. Теперь именно наши иллюстрации из «Атласа» по хромосомам домашних животных используются во многих американских учебниках по частной генетике сельскохозяйственных видов. Но это — традиционная цитогенетика. Со всеми своими ограничениями. Заметный прогресс, в т.ч. и в цитогенетике, начался, когда появилась программа «Геном человека». В России ее восприняли со всей серьезностью, были развернуты широкие исследования. И если бы не наступившие «веселые» 90-е годы! Мы вошли в проект «Геном человека» и начали активно работать. Александр Александрович Баев, инициатор проекта, Лев Львович Киселев требовали, чтобы мы молекулярными методами начали картировать геном человека. И мы это сделали. Впервые в 1993-1994 годах. Кто в это время спасался за рубежами, тот не поймет, чего нам это стоило. Главный используемый метод — флуоресцентная in situ гибридизация (FISH). Сотрудники лаборатории трудились самоотверженно, прилагая большие усилия, изобрели много оригинального. В этом году в издательстве «Шпрингер» вышла книга — руководство по методам FISH, в ней несколько глав — наши. Можем! И прежде всего в вариантах сравнительного анализа геномов. Хромосомы любого вида с помощью проточной цитометрии можно отсортировать, т. е. хромосому 1 человека, или собаки, или свиньи «сложить» в одну пробирку, хромосому 2 — во вторую и так далее. А затем использовать ДНК этих хромосом как молекулярные зонды. Это — практически «абсолютное» цитогенетическое оружие. Локализовав пробы хромосом человека, скажем на хромосомах свиньи, а хромосомы свиньи на хромосомах человека, мы получаем почти полную сравнительную карту геномов этих видов. Метод называется красиво — хромосомная живопись, или ZooFISH. А уже знания о гомологии хромосом позволяют переносить информацию с одного вида на другой, использовать один вид, скажем свинью, мышь или собаку, как модель для изучения патологий у человека. — На интересы здравоохранения метод работает? — Работает. Например, не так давно наши партнеры из Корнеллского университета попросили нас выяснить, гомологичны ли у собаки и человека определенные районы, там, где у собаки располагаются гены, мутации которых приводят к патологиям зрения. Мы сделали это. На основании полученных данных коллеги провели одну из немногих удачных работ с помощью методов генной терапии и вернули собаке зрение. Как я понимаю, сейчас готовы к аналогичной работе на человеке. А вообще FISH стал основным методом медицинской диагностики хромосомных патологий, и врожденных, и при онкологии. Сейчас он достаточно широко используется и в России. Есть центры в Москве, Питере, Томске, Новосибирске и многих других городах. Все это сейчас достаточно дешево. Пробы хромосом человека, пригодные для целей медицинской диагностики, продаются многими фирмами. К сожалению, для наших целей они не пригодны. — А какие пригодны? — В основном, полученные в лаборатории основателя программы «Геном человека» в Англии профессора Малкольма Фергюсон-Смита в Кембридже. Он и его ученик профессор Янг превратили получение проб в настоящее искусство. И этим всем богатством они уже 10 лет делятся с нами. Более того, пробы хромосом для многих видов делают специально по нашему заказу. С помощью этих проб мы провели ряд очень качественных сравнительных исследований. Например, днями в «Science» опубликована статья, завершающая работы по полномасштабному секвенированию генома лошади. Среди двенадцати процитированных работ, легших в основу проекта, наша, выполненная Володей Трифоновым и Настей Кулемзиной по хромосомному пэйнтингу всех непарнокопытных. В ней сравнены геномы человека, всех лошадей и зебр, носорогов и тапиров. Еще раньше в основу проектов «Геном собаки» и «Геном кошки» легли работы Володи Трифонова, Поли Перельман, Наташи Сердюковой, Димы Юдкина, «Генома свиньи» — Ларисы Билтуевой и Надежды Воробьевой. Начнутся работы по геномам грызунов — будут использованы данные Светы Романенко, Вили Беклемишевой и Наташи Ситниковой. А уж если будут другие виды, мы готовы. Если не всё, то многое у нас есть — от австралийских кенгуру, до слонов и носорогов Африки, от самых мелких землероек до бурого и белого медведей. За многое сейчас беремся впервые: амфибии, рептилии и птицы. Если млекопитающие — результат 140-миллионнолетней эволюции, то позвоночным в целом 600 миллионов лет. Вы представляете, как волнующе заглянуть в эти глубины? У Стива О'Брайена есть замечательное сравнение. В своем интервью от 5 ноября он сравнил программу «Геном человека» с изданием Библии Гуттенбергом, а проект Genome 10K — c созданием библиотеки. Продолжая сравнение, скажу, что, ведя исследования в Новосибирске, мы не только узнали, как будут называться многие будущие книги, что тривиально, но и главы в них. Этим мы, пожалуй, и интересны самому проекту. Хотя, надеюсь, что собственно чтение глав откроет нам чрезвычайно много нового и абсолютно неожиданного. И повторю вслед за Сиднеем Бреннером: самое интересное то, что каждый геном — «молекулярное ископаемое», «раскапывая» которое мы наконец-то выясним многое — от реальных родственных связей видов и таксонов до закономерностей преобразования и функционирования различных систем клеток и организмов, например, иммунных, нервных и т.д. Более того, не вызывает сомнения, что чтение «книг бытия» позволит в обозримом будущем и самим нам писать новые главы в старых книгах, да и новые книги тоже. — Лаборатория с энтузиазмом восприняла новый проект? — У меня замечательные сотрудники! Лаборатория молодая, средний возраст близок к возрасту Христа, и разрыва поколений нет. Все премии, какие есть, завоевывают. За последние годы: Дима Юдкин — премия Американской ассоциации генетиков, Володя Трифонов — Европейской академии, Светлана Романенко в этом году получила президентский грант для молодых кандидатов. Хорошие дети! Я ими горжусь. На них надежда. Нам бы еще ставки для их обустройства кто-нибудь давал. А то сотрудники со статьями в топовых биологических журналах «кукуют» на ставках временных. И нет уверенности, что они долго так выдержат, не уедут в те же 20 мировых геномных центров, которые планируется создать в рамках Genome 10K. И вот что подумалось. А почему бы одному из таких центров не быть в СО РАН? Почему маленькая Ирландия думает об этом, а Россия — нет? Да, наша страна со своими таможенными, финансовыми и прочими законами — отнюдь не то место, где можно вести нормальные научные проекты, особенно международные. У нас уже нет профессионалов во многих областях, специалисты по слияниям и поглощениям, даже питерские, ничего такого не умеют, любой реактив обходится нам в три раза дороже, и многое-многое другое. Но если ничего не делать сейчас, это чревато. Если продолжить «ископаемые» аналогии, то следует вспомнить судьбу смелых и умелых мореплавателей, первыми открывших Австралию, и быстро, в считанном ряду поколений одичавших, превратившихся в самое примитивное племя собирателей кореньев. И все только потому, что опирались на самобытность и «национально-ориентированные» проекты. | | ||||

| // Наука в Сибири. – 2009. - № 45 (19 ноября). | |||||