Р. Н. Насиров Официальные оппоненты

| Вид материала | Автореферат |

- Phodopus, 940.53kb.

- В педагогическом взаимодействии, 811.25kb.

- Прагматика языка туристической рекламы, 1403.92kb.

- А. В. Костров Официальные оппоненты, 251.97kb.

- Н. С. Русейкин Официальные оппоненты, 385.44kb.

- Рецепция римского права: вопросы теории и истории, 249.57kb.

- Синтез, свойства и биологическая активность производных 2-хлорникотинонитрилов, 264.36kb.

- Влияние "кризиса трех лет" на познавательное развитие дошкольников, 773.28kb.

- Модели регионализма и регионализации восточной азии, 1934.71kb.

- М. Л. Макаров Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор, 258.87kb.

Научно-практическим результатом предлагаемого способа в отличие от метода американских авторов является снижение расхода азота, а дополнительное преимущество способа заключается в удешевлении процесса, так как исключается применение дорогостоящей температурной приставки.

2.3 Комплексное изучение физико-химических характеристик конденсата и нефтей методами ЯМР, ИК и ЭПР–спектроскопии

Был разработан экспрессный и высокоточный метод анализа физико-химических характеристик конденсата и нефтей.

В данном разделе приводятся практические результаты использования возможностей ЯМР, ЭПР и ИК-спектроскопии в изучении структурно-группового состава конденсатов и нефтей и ванадиеносности исследуемых нефтей Прикаспийского региона.

На сегодняшний день более информативным методом исследования нефти является спектроскопия ЯМР 13С, которая превратилась в стандартный метод, доступный в химической лаборатории. Если принять во внимание, что химик-органик, в первую очередь, интересуется строением углеродного скелета, то станет ясным, что с помощью ЯМР 13С можно получать значительно более полную информацию о структуре органической молекулы, чем из протонного спектра.

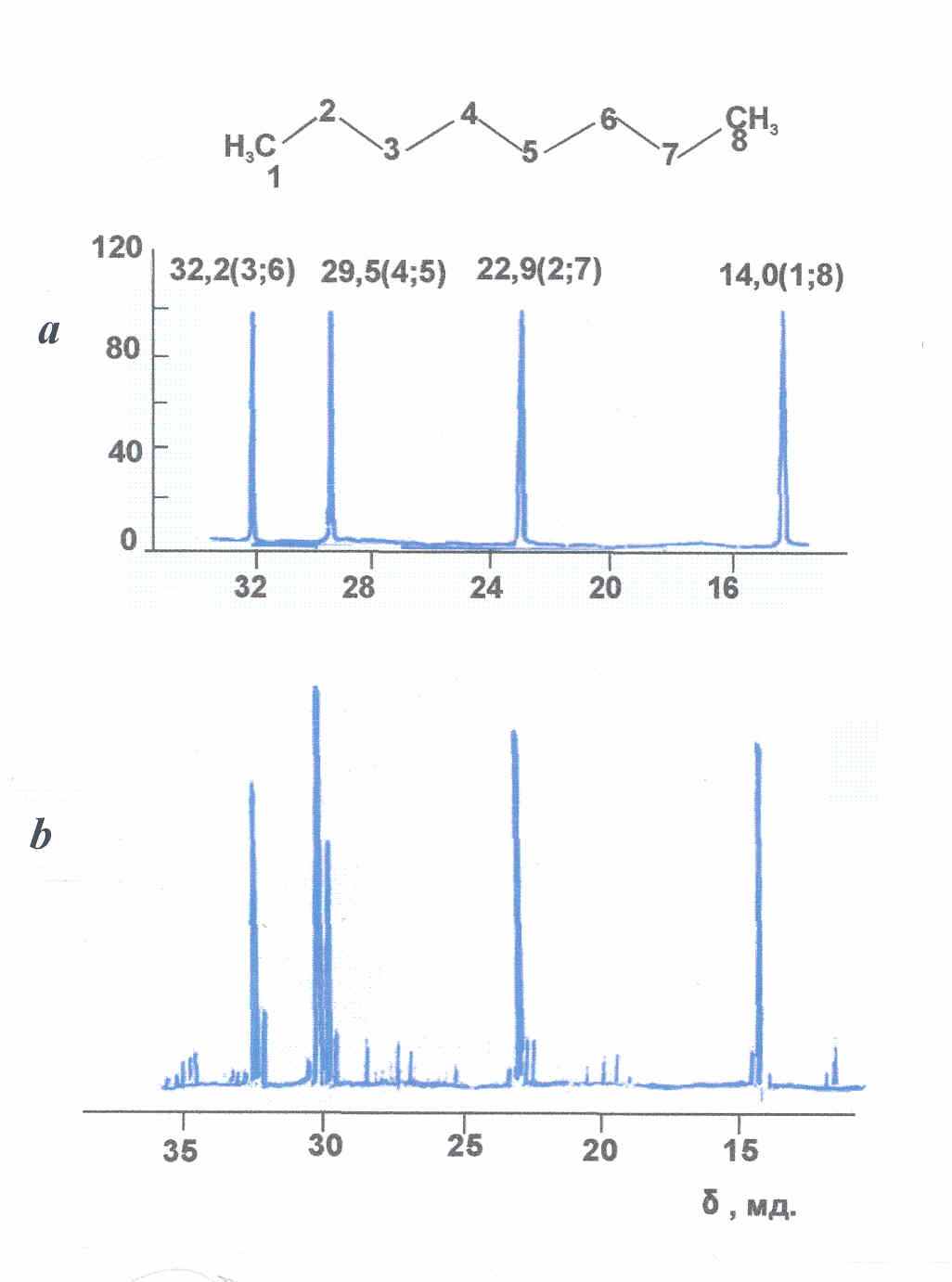

Так, интересный результат был получен методом ЯМР13С при изучении стабильного конденсата Астраханского нефтегазоперерабатывающего завода (АНЗ). Анализ спектра данного стабильного конденсата показал, в основном, наличие четырех сигналов, соответствующих сигналам нормального октана (рисунок 1).

| а б |

Рисунок 1 - Результаты исследования методом ЯМР 13С стабильного конденсата Астраханского нефтеперерабатывающего завода: а – спектр ЯМР стабильного конденсата Астраханского нефтегазоперерабатывающего завода;

б – теоретический спектр ЯМР н-октана

Данный вывод подтверждается построением теоретического спектра н-октана, полученного на основе аддитивных закономерностей в поведении химических сдвигов атомов углерода в спектрах ЯМР 13С (рисунок 1).

Разнообразие углеводородного состава и значительный вклад алканов разветвленного строения также подтверждается данными исследования образцов нефти методом инфракрасной спектроскопии (ИК).

Таким образом, метод ЯМР в совокупности с другими спектроскопическими методами (ЭПР-, ИК- и УФ-) позволяет прогнозировать свойства нефти и конденсатов с целью получения из них высокооктановых моторных топлив, детально изучить структурно-группового и индивидуального состава исследуемых нефтегазовых месторождений.

- Взаимосвязь парамагнитных свойств нефтей надсолевых

месторождений Прикаспийской впадины с их физико-химическими характеристиками

Большой научный и практический интерес имеет также изучение взаимосвязи физико-химических свойств нефтей с их парамагнетизмом, который обуславливается присутствием соединений четырехвалентного ванадия и свободных радикалов (СР).

Закономерности распределения ванадия в высоковязких нефтях и зависимость его концентрации от содержания серы, смол и асфальтенов, плотности и других параметров отмечались многими исследователями зарубежных стран и стран СНГ.

Была установлена зависимость между содержанием в нефтях Бузачинского свода ванадия и ванадилпорфиринов, с одной стороны, и плотностью этих нефтей – с другой; показано, что между этими параметрами наблюдается хорошая коррелируемость (таблица 2).

Также были рассмотрены закономерности распределения ванадия в низкованадиевых нефтях месторождений Сазанкурак, Молдабек Восточный, Котыртас Северный, Кемерколь, Кожа Южный, Таган Южный, Кырыкмылтык, расположенных в Южно-Эмбинской нефтегазоносной провинции, и взаимозависимости между содержанием ванадия и физико-химическими параметрами этих нефтей.

Автором получена зависимость между содержанием ванадия и плотностью нефти месторождения Молдабек Восточный. Эта зависимость носит прямо пропорциональный характер. Для нефтей месторождения Молдабек Восточный установлены также зависимости между содержанием ванадия и серы, содержанием ванадия и выходом бензиновых фракций. Зависимость содержания серы в нефти меняется параллельно с изменением содержания ванадия. Между выходом бензиновых фракций и содержанием ванадия в нефти наблюдается обратно пропорциональная зависимость.

Аналогичные зависимости между содержанием ванадия, с одной стороны, и плотностью, содержанием серы и выходом бензиновых фракций – с другой, наблюдаются и для других нефтей междуречья Урала и Эмбы и междуречья Урал-Волга.

3 Исследование аномальных изменений парамагнитных свойств отложений, вмещающих залежи углеводородов

3.1 Изучение химико-минералогического состава осадочных пород Прикаспийской впадины с помощью ЭПР, РФА, рентгенофазового анализа, ИК- спектроскопии

Исследованы аномальные изменения парамагнитных свойств осадочных отложений Прикаспийской впадины, вмещающих залежи углеводородов.

При поисково-разведочных работах на нефть и газ, а также при оценке нефтеносности структуры необходимо детальное изучение минералогического состава пород-коллекторов.

Однако полное описание химико-минералогического состава представляет собой очень сложную задачу, и оно будет решаться только при полном сочетании традиционных петрографических и петрофизических исследований горных пород-коллекторов современными физико-химическими исследованиями горных пород и пластовых флюидов. К комплексам современных физических методов исследования мы относим: ядерный магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), РФА, рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопию. При решении сложных геолого-геохимических и петрофизических задач, их надо использовать в комплексе, а не в отдельности.

Только в этом случае мы получим наибольшие научно-практические эффекты.

В настоящее время, насколько нам известно, не существуют удобных экспериментальных методик применения современных физико-химических методов для изучения минералогического состава, особенно подсолевых отложений Прикаспийской впадины.

Отличительной особенностью используемых нами комплексов современных физико-химических методов исследования является то, что объекты исследования не подвергаются деструкции, многие из них являются экспрессными. Например, с помощью метода электронного парамагнитного резонанса можно получить дополнительную, а иногда и единственно возможную информацию при решении петрографических задач.

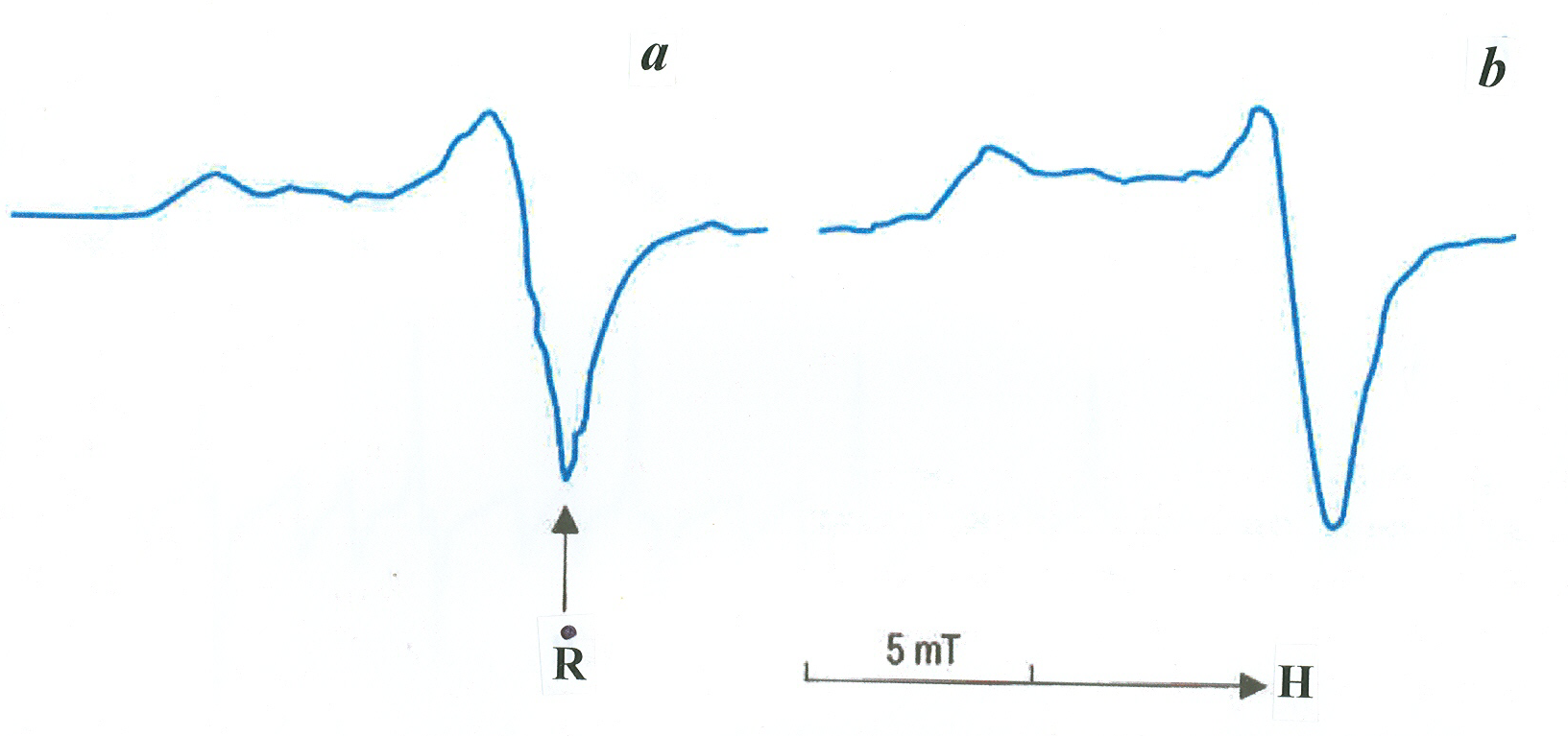

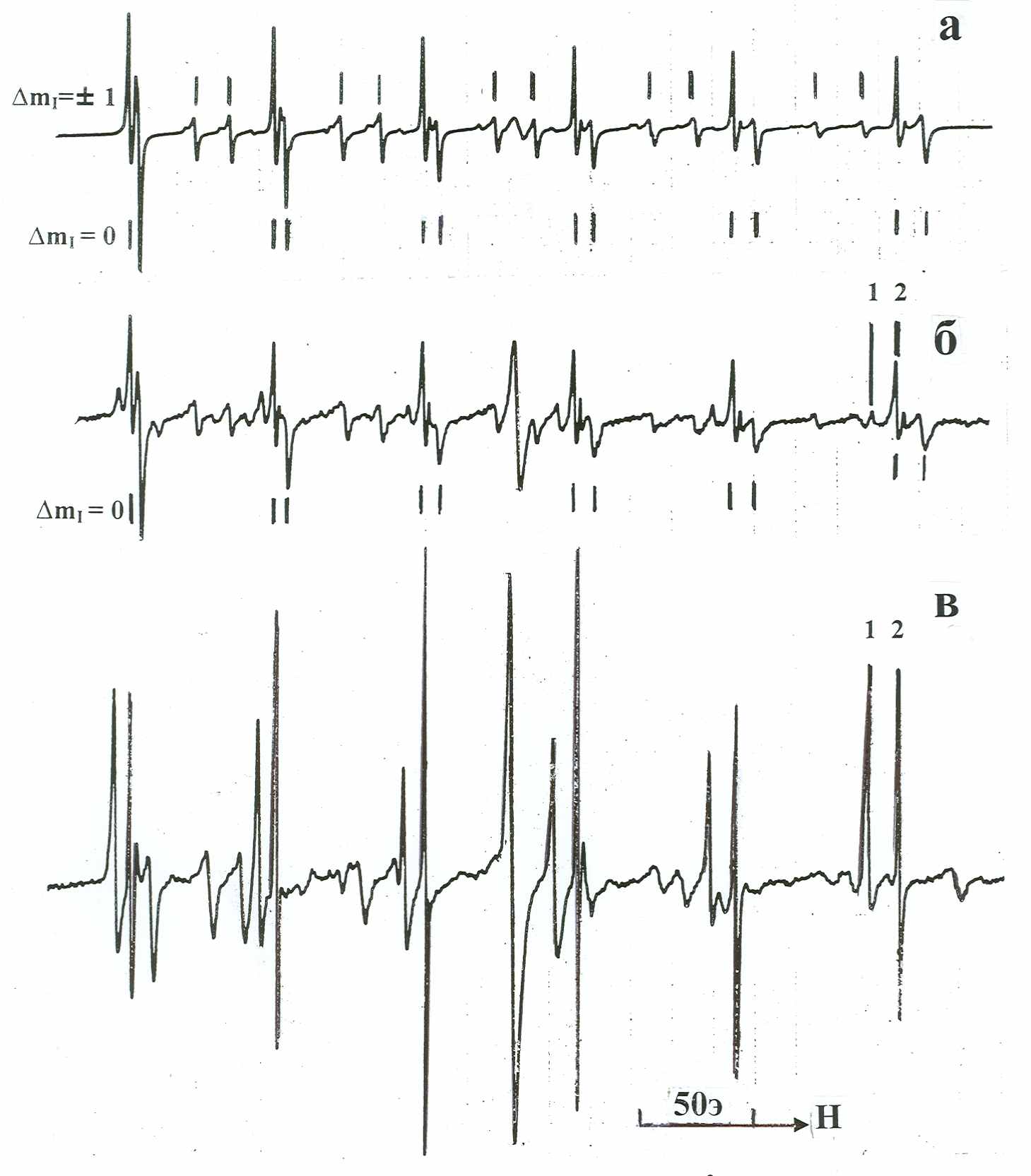

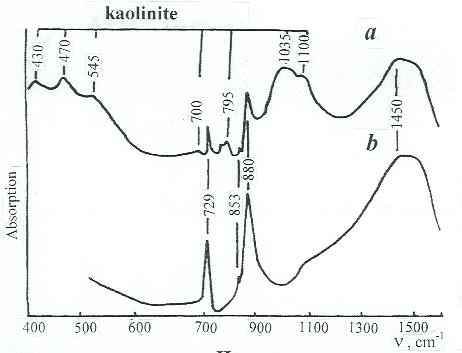

На основании изучения спектров ЭПР пород подсолевых месторождений Прикаспийской впадины были идентифицированы каолинит (рисунок 2), кальцит (рисунок 3), доломит (рисунок 4).

На рисунке 4 приведен ИК-спектр доломитовой породы Имашевского месторождения. Для более точного отнесения полос к минералу доломиту этот спектр сравнивался со спектром доломитовой породы месторождения Бекбулат (содержание доломита в этой породе по данным рентгенофазового анализа составляет 98%).

Таблица 2 – Парамагнитные свойства и физико-химические характеристики нефтей полуострова Бузачи и Мангышлак

| Месторождение, номер скважины | Интервал отбора нефти, м | Возраст отложений; горизонт |  , ,г/см3 | Содержание, % на нефть | V4+, г/т | ВП, г/т | СР. 10-17, спин/г | ||||

| серы | смол | асфальтенов | парафинов | Н.к. – 3000С | |||||||

| Каражанбас, 136 | 245-254 | К1nc | 0,9571 | 2,44 | 17,4 | 6,50 | 1,0 | 18,1 | 233 | 320 | 35 |

| Каражанбас, 105 | 414-435 | J | 0,9420 | 2,30 | 17,0 | 5,80 | 1,0 | 23,5 | 216 | 260 | 28 |

| Каражанбас, 108 | 362-376 | J | 0,9431 | 2,51 | 25,8 | 4,10 | 1,4 | 21,0 | 171 | 224 | 20 |

| Северные Бузачи, 175 | 447-454 | J | 0,9217 | 1,62 | 20,0 | 2,85 | 1,6 | 20,0 | 160 | 210 | 15 |

| Каламкас, 52 | 778-784 | J | 0,8933 | 2,17 | 12,0 | 2,95 | 3,6 | 28,4 | 154 | 186 | 16 |

| Каламкас, 3 | 847-855 | J | 0,8950 | 1,62 | 13,4 | 1,41 | 3,2 | 17,0 | 110 | 160 | 10 |

| Арман, 13 | 1278-1303 | J | 0,8911 | 1,17 | 12,6 | 3,48 | 1,5 | 41,0 | 119 | 173 | 14 |

| Узень, 1421 | 1070-1115 | J; XIII | 0,8580 | 0,20 | 13,4 | 0,9 | 18,6 | 29,7 | 1,4 | --- | 26,8 |

| Узень, 5118 | 1157-1174 | J; XIV | 0,8560 | 0,20 | 12,8 | 0,3 | 17,9 | 28,5 | 1,1 | --- | 15,9 |

| Узень, 3314 | 1379-1382 | J; XVI | 0,8530 | 0,20 | 15,8 | 0,7 | 16,4 | 32,7 | 3,3 | --- | 44,8 |

| Жетыбай (смесь) | 1700-2450 | J | 0,8640 | 0,20 | 14,2 | 2,0 | 22,0 | 27,0 | --- | --- | 140,9 |

a б

Рисунок 2 – Спектры ЭПР: а - каолинита в породе из скв. 16 месторождения Молдабек; б - стандартного образца каолинита;

R – линия органического свободного радикала

Рисунок 3 – Спектры ЭПР пород: а – кальцитовая порода Астраханского месторождения, скв. 1 (4218-4225м); б - кальцит-доломитовая порода Володарского месторождения, скв. 2 (5822-5824 м);

в – известняк доломитизированный с запахом метана (Володарское месторождение, скв. 2, глубина 5593-5600,8м)

Каолинит

а

б

Рисунок 4 – ИК-спектры доломитов: а – Имашевского месторождения скв. 1 (глубина 3801-3804 м); б – стандартный образец доломита месторождения Бекбулат (содержание доломита 90%)

П

ри сопоставлении расположения полос этого образца и исследуемой породы Имашевского месторождения были установлены полосы доломита и каолинита. Таким образом, использование комплекса физических методов позволяет более надежно изучать природные ассоциации минералов, входящих в состав горных пород-коллекторов.

Поэтому геолого-геохимическая и петрофизическая информация, полученная при помощи этих методов, приобретает важное практическое значение в общем объеме информации.

3.2 Использование парамагнитных свойств осадочной породы

при поиске залежи нефти и газа в геологических разрезах надсолевых и подсолевых отложений Прикаспийской впадины

На основании исследований парамагнитных свойств органических веществ (ОВ) пород терригенных отложений месторождения Сазанкурак (Прикаспийская впадина) методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) установлено, что помимо двухвалентного марганца в качестве индикатора нефтеносности может быть использована интенсивность сигналов ЭПР свободных радикалов (СР) и четырехвалентного ванадия (V4+), содержащихся в экстрактах пород.

В разрезах исследованных скважин 2,7 и 5 органические вещества породы, находящиеся ниже глинистой покрышки от 440 м до 492 м, характеризуются аномально-высоким содержанием V4+ и СР. Действительно, из глубины разрезов (481-492 м) исследованных скважин 2, 7 и 5 получен промышленный приток нефти с содержанием ванадия 51,3 г/т. Выделение нефтенасыщенных и битуминозных пластов в разрезе скважин также было осуществлено наличием V4+ и СР в экстрактах пород глубокозалегающих месторождений нефтей Равнинное, скв. 8 и Тортай, скв. 4 (Казахстанская часть Прикаспийской впадины).

Свободные радикалы очень легко обнаруживаются методом ЭПР в карбонатных породах. В качестве примера на рисунке 3 приводятся спектры карбонатных пород. Здесь хорошо виден сигнал от свободных радикалов.

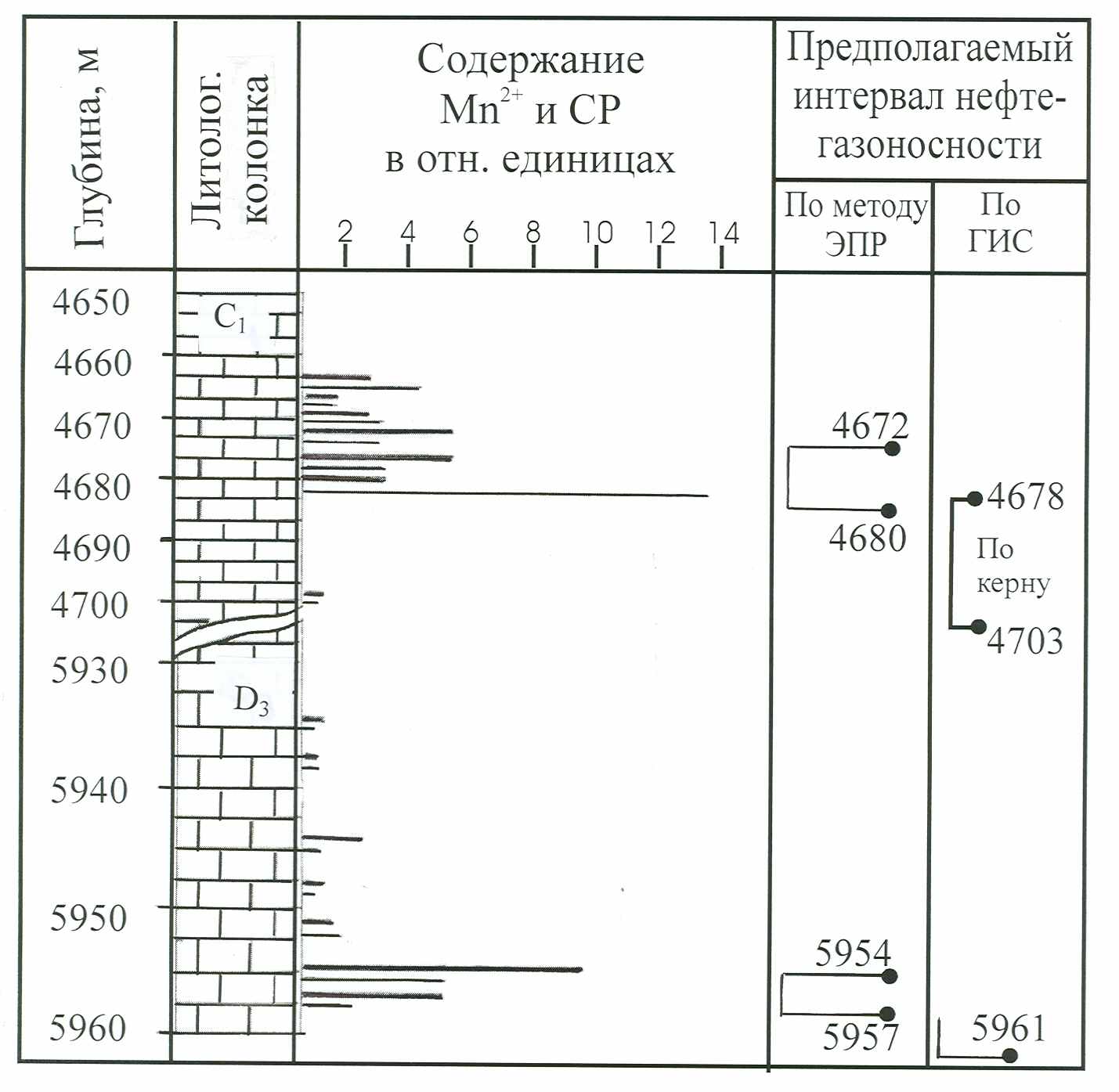

Диаграмма изменения содержания Mn2+ и СР по разрезу скв. 2 Володарского месторождения в интервалах глубин от 4650 до 5960 м показана на рисунке 5. Как видно из этого рисунка, фоновое содержание Mn2+ колеблется в пределах от 0,6 до 2,5 в от. ед. На этом фоне четко выделяется аномальное содержание двухвалентного марганца на определенных глубинах. В первой графе приводится предполагаемые интервалы нефтегазоносности по методу ЭПР. Предполагаемые интервалы нефтеносности по методу ЭПР хорошо согласуются с данными ГИС. В процессе бурения с глубины 5961 м получен приток нефти, а не приток газоконденсата, так как газоконденсат не содержит свободных радикалов.

Mn2+

СР

Рисунок 5 – Диаграмма изменения содержания Mn2+ и СР по разрезу скв. 2 Володарского месторождения (4650-5960м)

Аналогичное изменение содержания СР пород по разрезу скв. 2 отмечается также на глубинах 5500 – 5600 и 5847,6 – 5853 м; результаты ГИС подтверждают нефтенасыщенность этих разрезов (5590 – 5598 и 5852 – 5864 м).

Таким образом, в качестве критериев прогноза нефтегазоносности пород - коллекторов могут быть использованы также свободные радикалы органической природы, присутствующие в пластах наряду с ионами Mn (II).

Установленная зональность в количественном распределении ванадиловых комплексов, СР и прослеживающаяся тенденция взаимосвязи зон высокой концентрации этих парамагнитных центров с благоприятными коллекторскими свойствами, дала возможность нам рекомендовать их как индикаторы возможных скоплений углеводородов при геохимических исследованиях нефти и газа.

В результате использования современных инструментальных методов для химико-минералогического состава пород (кернов) была установлена перспективность использования парамагнитных свойств осадочной породы при поиске залежей нефти и газа в геологических разрезах надсолевых и подсолевых отложений Прикаспийской впадины.

Установленные парамагнитные критерии удачно дополняют существующие традиционные геохимические методы поисков нефти и газа, однако отличаются более высокой экспрессностью и оперативностью получения информации.

4 Физико-химические аспекты применения результатов исследования парамагнитных свойств нефтей методом ЭПР-спектроскопии

В этой главе приводятся физико-химические аспекты применения результатов исследования парамагнитных свойств нефтей методом ЭПР-спектроскопии.

4.1 Исследование изменения парамагнитных свойств нефти по

площади и высоте нефтяных залежей

В зарубежной и отечественной литературе описано влияние краевых вод на изменение свойств нефтей в зоне ВНК. В результате взаимодействия нефти с законтурными водами в зоне ВНК происходят повышение ее плотности, увеличение содержаний в ней серы, асфальтенов и смол по сравнению со сводовой частью залежи.

Нами применен метод ЭПР для изучения изменения парамагнитных свойств нефтей месторождений Каражанбас и Мартыши в их сводовой части и в зоне ВНК в целях поиска корреляции с изменением других параметров нефтей.

На месторождении Каражанбас наблюдается возрастание плотности нефти при переходе от свода к контурной части нефтяной залежи: в сводовой части или вблизи нее она в среднем составляет 0,936 г/см3, в зоне ВНК – 0,947 г/см3. Для нефти месторождения Мартыши заметного изменения плотности нефти при переходе от свода к контуру не наблюдается (таблица 3).

Полученные при исследовании многопластовых месторождений закономерности, а именно: постоянство количественного содержания ванадия и СР в пределах отдельных пластов и различие по этим показателям нефтей из разных продуктивных горизонтов, позволяют применять в качестве индикатора для уточнения контура ВНК изменение концентраций V4+ и СР.

Прослеживается определенная тенденция в изменении содержания ванадия в нефтях зоны ВНК и сводовой части месторождений, а именно: увеличение его концентрации при переходе от сводовой части к зоне ВНК (таблица 3).