Комментарий к Авторскому подходу А. М. и Д. А

| Вид материала | Документы |

- Комментарий к главе 23 налогового кодекса российской федерации, 12024.81kb.

- Копытов Алексей Валентинович, майор юстиции, старший юрисконсульт юридической службы, 7332.18kb.

- Ю. А. Ленина Список литературы Власов В. И., Крапивин О. М. Комментарий к Закон, 119.64kb.

- Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года, 1010.79kb.

- Альжева Наталья Ивановна, специалист по социальным вопросам гу "Центр социальной помощи, 2655.94kb.

- Тема: А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало», 55.99kb.

- Договор воис по авторскому праву, 218.25kb.

- Шульпина Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры Калининградского пограничного, 5510.54kb.

- Программа Национального семинара по авторскому праву и смежным правам Четверг, 27 ноября, 22.35kb.

- ru, 4606.08kb.

«Неожиданный» вопрос. Предположим, что у Авторов материалистическое мировоззрение. (И у этого есть основания.) Тогда материальный мир – природа, общество, сознание – един. Он подчиняется общим законам (развития, сохранения и т.д.). Это касается и деятельности людей в едином материальном мире.

Но у каждой деятельности есть свои особенности (принципиальные). Наука – познавательная деятельность. Практика – преобразовательная деятельность. Философия – ценностно-ориентировочная деятельность. В основном. В принципе.

Действительно, невозможно выделить отдельно какие-либо сугубо специфические для какой-либо конкретной науки методы, принципы или средства исследования. Так, особенности научной деятельности, принципы познания и т.д. едины для всей науки вообще, науки в целом. Требования, например, к эксперименту одинаковы и для физики, и для биологии, и для педагогики, и для любой другой отрасли научного знания. Даже, казалось бы, такие экзотические методы, как бурение скважин в геологии или раскопки в археологии – это разновидности опытной работы, также как и в педагогике, и в психологии. Другое дело, что, к примеру, аксиоматический метод, методы математического моделирования широко применяются в физике, а в социологии, в педагогике и т.д. их применение пока что весьма ограничено. Или же наоборот – изучение и обобщение передового опыта широко применяется в педагогике, в экономике, в организации труда и производства, а в физике и химии их применение бессмысленно. Но это лишь специфика применения тех или иных методов, а в принципе же общее строение методологии науки едино.

Если мы будем пользоваться только гносеологическими понятиями (объект, субъект, эксперимент, теория и т.д.), то мы получим единый философский взгляд на все науки (познавательную деятельность). Но отсюда не следует «общее строение методологии науки едино». Единство обусловлено единым понятийным аппаратом теории познания.

Этот тезис подтверждается и личным опытом авторов, которые когда-то учились в Московском физико-техническом институте (в разное время), где математика и физика преподавались, что называется, на уровне высшего пилотажа и где вопросам методологии научного исследования уделялось самое серьезное внимание. При подготовке методологических пособий «Как работать над диссертацией», «Докторская диссертация?», «Образовательный проект» и других [25, 26, 30] авторам пришлось прочитать сотни авторефератов кандидатских и докторских диссертаций, беседовать с коллегами из самых разных отраслей научного знания. И все это позволяет, с одной стороны, утверждать, что общие принципы, средства, методы исследования в разных науках одни и те же. Хотя содержание исследований в разных научных областях – разное.

Чтение сотен авторефератов диссертаций и написание методологических пособий обусловили односторонний взгляд Авторов на методологию. Авторский подход к предмету методологии чрезмерно «авторский», односторонне субъективный (хоть и научно-учебный).

С другой стороны, один из соавторов (А. Н.) долгое время занимался проблемой формирования трудовых умений. А поскольку умения – это способность осуществлять ту или иную деятельность, то приходилось подробно изучать практические профессиональные деятельности людей разных профессий. Другой соавтор (Д. Н.) много лет занимается вопросами построения и практического применения математических моделей в самых различных отраслях народного хозяйства. И опять же возникает вопрос, который авторы адресуют уважаемому Читателю – а чем принципиально организация практической деятельности учителя отличается от организации деятельности, например, врача? Или инженера? Или технолога? Конечно, содержание деятельностей разное, но в принципах, в методах (способах), в организации практической деятельности и т.д. есть общие основы.

А чем планирование (контроль, мотивация, координация) деятельности Иванова принципиально отличается от планирования (контроля, мотивации, координации) деятельности Петрова?

А чем вообще человек Иванов принципиально отличается от человека Петрова?

Назовите мне две вещи А и Б, которые принципиально отличаются друг от друга.

Теперь вернемся к приведенным выше двум общим энциклопедическим определениям методологии. Эти определения верны, однако в них имеет место некоторая расплывчатость. В первую очередь, из-за наличия в определении, данном в философском энциклопедическом словаре, диады «теоретическая деятельность» и «практическая деятельность», и возникает, очевидно, множество разных толкований[3]. Так, одни авторы рассматривают методологию как способ, средство связи науки и практики (например, В.В. Краевский [15, 16]).

Размышления о способах и средствах связи науки и практики – один из важных вопросов методологии как «размышления о методе». Это практическое «восхождение от абстрактного к конкретному».

Другие авторы, например, Н.А. Масюкова [19] – как средство помощи науки практике. И так далее.

Авторы считают «расплывчатость» нехорошей чертой определения методологии. А если предположить, что предмет методологии очень широк. И разные авторы определяют методологию с разных сторон. Кажется, что предмет «расплывается».

Поэтому такие «расплывчатые» определения методологии, как «слово о методе», «размышление о методе», идеально подходят. А вот «однозначные, с отмеренной шириной» определения неизбежно ведут к односторонности.

Методология распределена везде. Когда человек останавливается и задается вопросами: как? Каким способом? – и пытается ответить осознанно и вербально, в этот момент является методология.

Попробуем, следуя завету К. Пруткова «Зри в корень!» дать определение методологии, очистив его от излишних наслоений. А такое простое определение напрашивается само собой.

Методология – это учение об организации деятельности. Такое определение однозначно детерминирует и предмет методологии – организация деятельности. Этим определением мы и пользуемся.

Хочется последовать завету К. Пруткова и пойти дальше.

В том направлении, куда идут Авторы, (смотри книгу Авторов «Методология») надо вообще отказаться от слова «методология». Просто оставить: «Организация деятельности» или «Организация видов деятельности». Причем это и учение и предмет.

Относится ли «Организация деятельности» к методологии?

На мой взгляд – да. Но это только одна из сторон методологии.

Методология как «слово о методе» намного шире.

Приведу примеры.

Пример 1. В книге Станислава Лема «Сумма технологии» очень много «размышлений о методе». Прошлом и будущем. Но нет никакой «организации деятельности».

Пример 2. Методологические игры (Г.П.Щедровицкий и ММК, О.С.Анисимов и ММПК) вообще не вписываются в Авторское «учение об организации деятельности».

В то же время, необходимо отметить, что, наверное, не всякая деятельность нуждается в организации, в применении методологии. Как известно, человеческая деятельность может разделяться на деятельность репродуктивную и продуктивную (см., например, [12]).

Репродуктивная деятельность является слепком, копией с деятельности другого человека, либо копией своей собственной деятельности, освоенной в предшествующем опыте. Такая деятельность, как, например, однообразная деятельность токаря-операционника в любом механическом цеху, или рутинная повседневная деятельность учителя – «урокодателя» на уровне раз и навсегда освоенных технологий в принципе уже организована (самоорганизована) и, очевидно, в применении методологии не нуждается.

Другое дело – продуктивная деятельность, направленная на получение объективно нового[4] или субъективно нового результата. Любая научно-исследовательская деятельность, если она осуществляется более или менее грамотно, по определению всегда направлена на объективно новый результат. Инновационная деятельность специалиста-практика может быть направлена как на объективно новый, так и на субъективно новый (для данного специалиста или для данного предприятия, учреждения) результат. Учебная деятельность всегда направлена на субъективно новый (для каждого конкретного обучающегося) результат. Вот в случае продуктивной деятельности и возникает необходимость ее организации, то есть возникает необходимость применения методологии.

Методология распределена везде. И везде методологии как «слова о методе» мало.

Много ли методологии в стандартной диссертации, написанной по методологическому пособию «Как работать над диссертацией»?

Много ли методологии в научной статье со ссылкой в первом абзаце на предшествующие свои и чужие статьи?

Ответ: мало. Но есть. Есть заимствованные результаты чужих «размышлений о методе». Эти результаты представлены в форме методик и технологий, регулятивов и норм, умений и навыков.

Самому «размышлять о методе» очень трудно. Ведь надо приостановиться. Извлечь себя из непосредственной деятельности на результат. Перейти в плоскость «размышлений о методе»: как? Каким способом? Почему так, а не иначе? А каким способом я вообще действую? Посмотреть на себя со стороны. И ответить на эти вопросы (да еще сходу) еще труднее, чем спросить.

С намеком Авторов на «методологичность» любой научно-исследовательской деятельности я не согласен. Что касается «слова о методе», то научная деятельность очень «заорганизована и ритуализирована». К тому же принцип объективности в науке находится в диалектическом противоречии с принципом субъектности в методологии. (Принцип субъектности: субъект «размышляет о методе», поэтому «слово о методе» субъектно-субъективно).

Если методологию мы рассматриваем как учение об организации деятельности, то, естественно, необходимо рассмотреть содержание понятия «организация».

Не поздно ли рассматривать содержание «организации»?После того как оно стало частью «простого» определения «методологии» и ее предмета.

Складывается впечатление, Авторы пытаются «повысить статус» довольно безликого слова «организация». По сравнению с тем же «методом».

Слово «деятельность» намного богаче и мощнее не только «организации», но и «метода». Однако Авторы не рассматривают его содержание. В Авторском определении «методологии» слово «деятельность» наиболее солидно и «уместно». Однако остается вопрос (вполне методологический): Как? Каким образом? При помощи какой мысленной процедуры Авторы перешли от «метода» к «ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»?

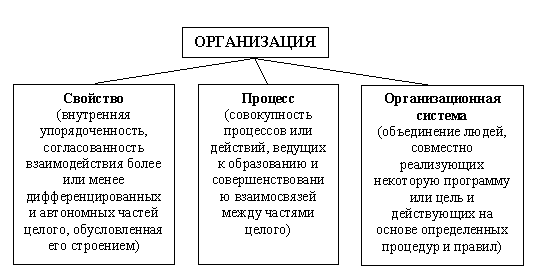

В соответствии с определением, данным в [42], организация – 1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 3) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил – см. Рис. 1.

Считаю, естественный язык – основное средство методологии как «слова о методе». Использование же терминов научных дисциплин «чревато» погружением в глубины (содержательные) этих дисциплин. Для методологии это нехорошо (поверьте на слово!) Сила естественного языка в его многозначности, «расплывчатости», гибкости. Естественный язык – мощнейшее средство!

Сейчас же я сознательно нарушу свой постулат. И переформулирую хорошие определения на естественном языке на язык системного подхода. Тогда определения «организации» выглядят так:

1) организация как «структура системы»; 2) организация как «функция управления системы»; 3) организация как «социальна система».

При переходе на «системную терминологию» пришлось абстрагироваться (отбросить) от нюансов и полноты «естественного» определения. Но получить точность и однозначность.

Рис. 1. Определение «организации»

В нашем случае мы используем понятие «организация», в основном, в первом и во втором значении, то есть и как процесс (второе значение), и как результат этого процесса (первое значение). Третье значение также используется (но в меньшей степени) – при описании коллективной научной деятельности, управления проектами в организациях и т.д.

Продолжим эксперимент с переводом с «естественного на системный».

Авторское определении «методологии» в переводе.

Методология – учение о структуре и организационной функции управления социальных систем деятельности.

Напомню все функции управления: мотивация, организация, координация, планирование, учет.

Интересно отметить. «Мутное и безликое» слово «организация» потащило за собой другие более определенные и ясные слова: «структура», «функция», «управление», «система», «социальная». Но зато само определение в целом утратило свою простоту, ясность и очевидность.

При таком приведенном выше определении методологии ее можно рассматривать очень широко – как учение об организации любой человеческой деятельности: и научной, и любой практической профессиональной деятельности, и художественной, и игровой и т.д. – с одной стороны. С другой стороны – и индивидуальной, и коллективной деятельности.

В Авторском определении «деятельность» подразумевается без всяких ограничений. И «любая человеческая» и «любая НЕчеловеческая», и продуктивная и репродуктивная.

Если исходить из классификации деятельности по целевой направленности: игра-учение-труд [35], то можно говорить о:

- методологии игровой деятельности (имея в виду, в первую очередь, детскую игру);

- методологии учебной деятельности;

- методологии трудовой, профессиональной деятельности;

В свою очередь профессиональную деятельность можно подразделить на:

- практическую деятельность как в сфере материального, так и в сфере духовного производства. В этом смысле практической профессиональной деятельностью занято большинство людей;

- специфические формы профессиональной деятельности: философия, наука, искусство, религия [42]. Соответственно, это: философская деятельность, научная деятельность, художественная деятельность, религиозная деятельность.

На сегодняшний день представляется возможным изложить методологию научной деятельности (методологию научного исследования), методологию практической деятельности, методологию учебной деятельности, а также изложить начала методологии художественной деятельности, и методологии игровой деятельности [см. 24, 27-30].

Очень важный и принципиальный момент!

Авторы углубились в классификацию деятельностей. Обнаружили их разнообразие. И вместо одной методологии получили семь (!) методологий, по одной для каждого вида деятельности.

Как же так? Почему?

Могу предположить следующее. В качестве гипотезы.

Фактически Авторы владеют МЕТОДОЛОГИЕЙ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Владеют в совершенстве и теоретически, и практически. (Методология научного исследования хорошо проработана и без усилий Авторов.)

Авторы провели мысленный эксперимент под названием: «Методология как учение об организации деятельности». За основу взяли организацию научного исследования.

Эксперимент под названием: «Методология как учение об организации деятельности» закончился так и не начавшись. В «сухом остатке» эксперимента: «схема методологии» и методология научного исследования.

Дальше пошла «репродуктивная деятельность» под названием: «Методология как вводные описания организации видов деятельности (каждый в отдельности) на базе научного».

Практический и учебный виды деятельности чуть-чуть поддались «вводному описанию». Игра – мизер. Художественная - ?

К Философии и Религии Авторы не решились даже подойти со своей «методой». И правильно сделали!

При этом остается открытой для дальнейших исследований проблема построения методологии философской деятельности (хотя условно можно считать, что философия является одновременно и отраслью науки и на нее, в частности, может быть распространена методология научной деятельности).

Что же касается методологии религиозной деятельности, то авторы не берутся рассматривать эту сложную и неоднозначную проблему.

Таким образом, методология рассматривает организацию деятельности (деятельность – целенаправленная активность человека). Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления – временнόй структурой (авторы исходят из пары категорий диалектики «историческое (временнόе) и логическое»).

Попробую возразить. Насчет «исторического». Начну с определения философских категорий «логическое и историческое» (по Э.В.Ильенкову):

«Логическое и историческое– категории материалистической диалектики, выражающие отношение теоретического воспроизведения закономерности развития в ее всеобщих характеристиках (логическое) к процессу ее исторического развертывания в многообразии конкретных форм (историческое)».

Так вот. То, что Авторы называют «процессом ее осуществления – временной структурой», правильнее назвать «проектно-логической структурой». Которая также относится к «логическому», как и собственно «логическая структура».

У Авторов «исторического» подхода нет.

Отсюда и пренебрежение репродуктивной (состоявшейся) деятельностью. Зачем Авторам «процесс исторического развертывания деятельностей в многообразии конкретных форм (историческое)»? Ведь «проектно-логическая структура» (проект-технология-рефлексия) одна. А тут «многообразие конкретных форм».

Отсюда и тяга к продуктивной (несостоявшейся) деятельности. У нее нет (по мнению Авторов) истории. И поэтому ее можно заменить «проектно-логической структурой». Попробуйте доказать, что не будет так («проектно»), а будет по-другому.

Отсюда и «молчание» на форуме. У Авторского подхода есть только «логическое», а «исторического» ничего нет. Поэтому воспринимайте авторский подход «как есть». Дальнейшего процесса развертывания нет и не будет!

Логическая структура включает в себя следующие компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат.

Обязательно добавил бы: деятельность, виды деятельности, деятель, мировоззрение деятеля, принципы.

Внешними по отношению к этой структуре являются следующие характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы.

Исторически известны разные типы культуры организации деятельности[5]. Современным является проектно-технологический тип, который состоит в том, что продуктивная деятельность человека (или организации) разбивается на отдельные завершенные циклы, которые называются проектами[6].

Авторы совершенно игнорируют классификации типов культуры, связанных с «видом деятельности».

Получили бы все области культуры: духовную (мифология, религия, искусство, философия), социальную (нравственная, политическая, правовая) и технологическую (техника, наука, инженерия).

При таком «синтетическом» подходе к культуре методология может по-настоящему обогатиться. Куда тому «проекту»!

Связи между методологией и культурой («как социальной информацией, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств» - по А.С.Кармину и Е.А.Гусевой) могут оказаться интересными и плодотворными. Только они не должны сводиться к фрагменту типа «проект». А должны быть разносторонни и систематичны.

Процесс осуществления деятельности мы будем рассматривать в рамках проекта, реализуемого в определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам, причем последовательность эта является общей для всех видов деятельности.

Для всех видов деятельности устанавливается одна «проектно-логическая структура». Хотя есть и другие типы: традиционная, корпоративно-ремесленная, профессиональная (научная). Причем все типы присутствуют в организации современных деятельностей. К тому же они смешаны друг с другом. Проектно-технологический – потому, что «модный».

Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется тремя фазами:

– фаза проектирования, результатом которой является построенная модель создаваемой системы и план ее реализации;

– технологическая фаза, результатом которой является реализация системы;

– рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной системы и определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» нового проекта.

Таким образом, можно предложить следующую «схему структуры методологии»:

Почему не просто «структуру методологии»? Точнее: «логическую и проектно-логическую структуры организации деятельности».

Тогда Авторское определение методологии можно развернуть и уточнить так.

Методология как обзор логической и проектно-логической структур организации видов деятельности.

1. Характеристики деятельности:

· особенности,

· принципы,

· условия,

· нормы деятельности;

2. Логическая структура деятельности:

· субъект,

· объект,

· предмет,

· формы,

· средства,

· методы,

· результат деятельности;

3. Временнáя структура деятельности:

· фазы,

· стадии,

· этапы деятельности.

Такое понимание и построение методологии позволяет с единых позиций и в единой логике обобщить различные имеющиеся в литературе подходы и трактования понятия «методология» и его использование в самых разнообразных видах деятельности.

Категорически не согласен! Никакого «обобщения с единых позиций и в единой логике» не произошло и не предвидится.

Авторы фактически отбросили «различные подходы и трактования».

При этом «организацию деятельности» Авторы необоснованно ввели и в определение, и в предмет «методологии».

Критерий «методология - учение об организации деятельности» использовался абсолютно, безоговорочно и так же необоснованно к другим подходам и трактовкам. И поэтому последние отбрасывались по причине «расплывчатости, зауженности, расширенности, неоднозначности».

Использовалась «логическая формула»:

поскольку другой подход не совпадает с Авторским подходом, то он плохой, неправильный и должен быть полностью отброшен.

О каком «обобщении» идет речь?!

У уважаемого Читателя вполне естественно может возникнуть вопрос – а можно ли говорить о методологии как об организации деятельности вообще, не касаясь содержания деятельности, которое в каждом конкретном случае разное. Здесь уместно будет привести такую аналогию. Представим себе, что методология – это форма сосуда, который может наполняться самым различным содержанием.

Если говорить о «деятельности вообще», то от Авторской «методологии» останется Авторская «схема структуры методологии». И больше ничего.

«Вообще» у Авторов оригинальное отношение к философским категориям: «общее, особое, единичное». Так «общее» абсолютизируется. Причем при помощи вопросов типа: чем деятельность А в принципе отличается от деятельности Б?

Отвечаю: в «общем» деятельность А не отличается от деятельности Б, потому что «деятельность». В «особом» деятельность А отличается от деятельности Б, потому что разные «виды деятельности». Деятельность врача ИвановаИ.И. отличается от деятельности учителя ПетроваП.П. и в «особом», потому что разные «виды деятельности», и в единичном, пообщайтесь с ними по 10 минут с каждым и вы почувствуете «разницу». Или поменяйте их местами на работе.

Еще такой аргумент. Почему Авторы описывают не методологию деятельности вообще, а видов деятельности. Так и стоят 7 «стаканов». Один почти заполнен (Наука). Два полупустых (Практика, Учеба). Два - на донышке (Художество, Игра). И два пустых, перевернутых дном вверх (Философия, Религия).

Абсолютно отрывать форму (методологию) от содержания (деятельности) Авторам с научно-материалистическим мировоззрением не к лицу! А если потянуло к Гегелю, «чистым формам», тогда дорога к старо-младо-гегельянцу АнисимовуО.С. Он то научит методологическим играм по полной программе. Остановитесь! Разбейте «стакан»-форму!

Такой подход является логическим продолжением исследований в области организации деятельности, имеющих продолжительную историю: работы А.А. Богданова [3], Ф.У. Тейлора, Г. Форда, А.К. Гастева, Т. Котарбинского [13], Я. Зеленевского [11] и др.

Полное торжество «организации деятельности»!

А «методология» то при чем?

В то же время, интегрировать все эти подходы в единое учение об организации деятельности становится возможным только в эпоху развития проектно-технологического типа организационной культуры, когда произошло осмысление наличия и особенностей предшествующих типов организационной культуры, и, в первую очередь, осмысление отличий профессионального (научного) и проектно-технологического типов организационной культуры [22, 28, 29].

Не понимаю. О чем здесь речь?

Такой подход позволяет:

– во-первых, отсечь от методологии традиционно приписываемые ей излишние наслоения;

– во-вторых, найти общую логику таких широко обсуждаемых в современной литературе вопросов, как инновационная деятельность, проектирование систем, технологии, рефлексия и др.;

– в третьих, рассматривать с единых позиций организацию основных видов человеческой деятельности: научно-исследовательской, практической, художественной, учебной и игровой.

Во-первых, «отсекли» от методологии почти все. И приписали ей только «организацию деятельности».

Во-вторых, и определением методологии, и ее предметом, и «общей логикой современных вопросов» является так же и только «организация деятельности».

В-третьих, применение во всех случаях одних и тех же «логической и проектно-логической структур организации деятельности» позволяет все рассматривать с «единых позиций».

В заключение зададимся вопросом о месте методологии в череде других наук. Традиционно принято методологию относить к философии или, по крайней мере, располагать ее как бы рядом с философией. Так, в библиотечных классификаторах соответствующий раздел именуется «философия и методология». Но так ли это?

Действительно, философия является основанием методологии, так же как и другие науки, изучающие деятельность: психология, системный анализ и т.д. [27, 29]. Но в то же время, очевидно, методология – это самостоятельная наука.

Авторы выдают желаемое за действительное.

Нет никакой «самостоятельной науки». Даже чисто по формальным признакам: 1) отсутствуют общепризнанные фундаментальные труды; 2) отсутствуют институты; 3) отсутствуют международные сообщества.

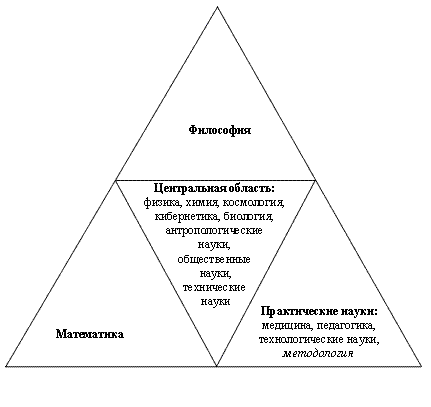

Если исходить из классификации наук, предложенной В.С. Ледневым [18] (см. Рис. 2), то методологию следует отнести к практическим наукам. Она тесно связана с технологическими науками, системным анализом, организацией труда и производства, с управлением проектами и

т.д.

Методология как «размышление о методе» присутствует во всех науках, во всех видах деятельности и на стыках между ними.

Методология нигде не локализована. Попытки «локализации» методологии безуспешны. Вместо методологии «локализуется» нечто другое. Так Авторы попытались однозначно «локализовать» методологию, а получили «организацию деятельности». Тоже неплохо, но почувствуйте разницу!

Послесловие смотри в конце…

Рис. 2. Структура научного знания по В.С. Ледневу