В. И. Федянин Ю. Е. Проскурников

| Вид материала | Документы |

| Классификация и характеристика оползней, обвалов, селей, снежных лавин, ураганов, тайфунов и смерчей Селевые потоки Снежные лавины |

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОЛЗНЕЙ, ОБВАЛОВ, СЕЛЕЙ, СНЕЖНЫХ ЛАВИН, УРАГАНОВ, ТАЙФУНОВ И СМЕРЧЕЙ

Оползни, обвалы, сели, снежные лавины, ураганы, тайфуны и смерчи являются наиболее разрушительными природными явлениями, вызывающими опасные чрезвычайные ситуации. Они возникают в природе зачастую независимо друг от друга и воли человека или в результате его хозяйственной деятельности, однако проявляются в ряде случаев во взаимодействии друг с другом - носят синергетический характер.

Оползни - это смещение на более низкий уровень части слагающих склон горных пород, возникающее вследствие нарушения равновесия склона, проявляющееся в виде скользящего движения а, в основном без потери контакта между движущейся и неподвижной породой, и продолжающееся до достижения нового состояния равновесия.

По характеру подвижной и неподвижной структур оползни подразделяются на две группы: структурные и контактные оползни.

Структурные оползни - это оползни, при которых структура породы подвижной части оползня аналогична структуре неподвижной части склона, где произошел оползень.

Характерными местами возникновения этого вида оползней являются:

выемки в однородных глинистых ах на водораздельных участках возвышенностей;

глубокие разрезы открытых разработок месторождений полезных ископаемых;

166

искусственные земляные сооружения с крутыми откосами;

насыпи, отсыпанные породой, аналогичной с основной породой, при их переувлажнении.

Контактные оползни (соскальзывающие, срезающие, скалывающие) - возникают на ах, залегающих в виде пластов с хорошо выраженными плоскостями.

Характерными местами возникновения этой группы оползней являются: откосы выемок, имеющих слоистую структуру породы и падение слоев, направленное в сторону склона или по направлению к выемке; естественные склоны возвышенностей и долин рек.

По мощности оползневого процесса (по вовлечению в движение массы горных пород) оползни подразделяются на:

малые - объемом до 10 тыс. куб. м;

средние – объемом 10-100 тыс. куб. м;

крупные – объемом 100-1 000 тыс. куб. м;

очень крупные - объемом свыше 1 000 тыс. куб. м.

В плане оползни зачастую имеют форму полукольца, образуя понижение в склоне - оползневый цирк. У подножия склона образуется оползневой вал выпирания.

Поверхность оползневого тела бугриста или с уступами.

При оползании сильно увлажненных глинистых пород оползень принимает форму потока. На поверхности и у подошвы оползня зачастую образуется небольшая заболоченность.

Оползневый процесс зачастую начинается внезапно, движение оползневой массы в начале довольно быстрое с постепенным замедлением.

Основным поражающим фактором является давление большой массы породы, зачастую сопровождающееся затоплением участков местности жидкой глинистой грязью.

Для возникающей в этих условиях чрезвычайной ситуации характерна гибель и блокирование в зданиях людей, не имевших возможности выйти из опасной зоны, разрушение

167

отдельных объектов, уничтожение сельскохозяйственных угодий, повреждение дорог, дорожных сооружений, трубопроводов, линий связи и электроснабжения.

Обвалы - внезапный отрыв и падение больших масс горных пород - представляют прямую угрозу населенным пунктам и отдельным зданиям, сооружениям и жизни людей. Обвалы образуют крупные завалы на коммуникациях, разрушают автомобильные и железные дороги, уничтожают леса, перекрывают русла горных рек, в результате чего возникает угроза затопления ниже расположенной местности, гибнут и блокируются люди, а также транспортные средства, попавшие в зону обвала.

По объему обвалы подразделяются на:

очень малые - объемом менее 5 куб. м;

малые - объемом 5-50 куб. м;

средние – объемом 50-1 000 куб. м;

очень крупные - объемом более 1 000 куб. м.

Поражающим фактором обвала является кинетическая энергия движения (падения) большой массы горных пород.

Селевые потоки (сели). Формирование селей обусловлено определенным сочетанием геологических, климатических и геоморфологических условий: наличием селеформирующих грунтов, интенсивного обводнения грунтов, достаточно крутых склонов и русел рек (ручьев).

В зависимости от сочетания и параметров этих условий механизм зарождения селей бывает трех типов:

эрозийный - при котором вначале идет насыщение водного потока обломками за счет смыва и размыва селевого бассейна, а затем формирование селевой волны в русле;

прорывный - водяная волна за счет интенсивного размыва и вовлечения в движение обломков сразу превращается в селевую волну, но с : изменчивой насыщенностью;

обвально-оползневой - смыв массива водонасыщенных горных пород, насыщение потока и селевая волна формируются одновременно.

168

В зависимости от структуры переносимого материала потоки бывают:

водокаменные - в составе которых преобладают крупные камни, валуны и скальные обломки (объемный вес потока 1,1-1,5 т/куб, м);

водно-песчанные - преобладают песок и пылевой материал;

грязевые - смесь воды, глины, мелкозема, гальки (объемный вес 1,5-2,0 т/куб, м);

грязекаменные - смесь воды, мелкозема, гальки и небольших камней (объемный вес потока 2,1-2,5 т/куб, м);

водно-снежнокаменные - смесь воды, льда, снега и камней.

Наиболее часто образуются сели дождевого питания.

Формирование селей происходит в селевых водосборах, включающих три основные зоны:

зону солеобразования (питание селя водой и твердым материалом);

зону транзита (движение селевого потока);

зону разгрузки (массового отложения селевых выносов).

Поражающее воздействие селевого потока на различные объекты зависит от его плотности, скорости продвижения, высоты, ширины, расхода, объема, продолжительности воздействия, а также размеров включения и вязкости селевого потока.

Плотность селевого потока зависит от состава твердой составляющей.

Скорость движения потока в транзитных условиях зависит от глубины потока, уклона русла и состава селевой массы.

Продолжительность селей колеблется от десятков минут до нескольких часов. Иногда сели могут проходить волнами по 10-30 минут с промежутками между ними до нескольких десятков минут.

169

При расчетах основные параметры селевых потоков следует принимать:

плотность селя - (1,2-1,9) × 103 кг/м3;

вязкость - 4-20 пуаз;

скорость движения на транзитных участках:

- на уклонах крутизной 10-27 - 2,5-7,5 м/с;

- максимально возможная - 14-16 м/с;

предельная крутизна прекращения движения - 2-5;

высота селевого потока:

- катастрофического - до 10 м;

- мощного - 3-5 м;

- среднего - ≈2,5м;

- маломощного - ≈1,5м

ширина потока на транзитных участках - 5-70 м;

расход - 30-800 м3/с, максимальный - 2 000 м3/с;

продолжительность - 0,5-3 часа;

размер крупных включений - 3-4 м;

масса включений - 200-300 т.

Степени повреждения объектов в зависимости от величины суммарного давления селевого потока показаны в таблице 36. Для возникающей при селях чрезвычайной ситуации характерны: гибель людей, застигнутых селем в зоне ее транзита и в зоне разгрузки; затопление местности селевой массой в зоне разгруз-

Таблица 36

Степени повреждения объектов в зависимости от величины суммарного давления селевого потока

| Объекты | Суммарное давление селевого потока 105 Па | |||

| Разрушение | Сильное повреждение | Среднее повреждение | Слабое повреждение | |

| Здания со стальными и железобетонными каркасами | 0,9-1,5 | 0,75-0,9 | 0,75-0,81 | 0,45-0,81 |

170

табл. 36

| Здания с легким металлическим каркасом и бескаркасные | 0,75-1,05 | 0,45-0,75 | 0,3-0,45 | 0,15-0,3 |

| Здания из сборного железобетона | 0,6-1,9 | 0,45-0,6 | 0,3-0,45 | 0,15-0,3 |

| Кирпичные здания, безкаркасные с покрытием из железобетонных элементов, малоэтажные | 0,68-0,98 | 0,53-0,68 | 0,3-0,53 | 0,2-0,3 |

| Тоже многоэтажные (три этажа и более) | 0,53-0,68 | 0,38-0,53 | 0,23-0,38 | 0,15-0,23 |

| Склады-навесы из ж/б элементов | 1,5-1,6 | 1,2-1,5 | 0,53-1,2 | 0,3-0,23 |

| Административные многоэтажные здания с металлическим и ж/б каркасом | 0,75-0,9 | 0,6-0,75 | 0,45-0,6 | 0,3-0,45 |

| Деревянные здания | 0,3-0,45 | 0,18-0,3 | 0,12-0,18 | 0,09-0,12 |

| Здания фидерных и трансформаторных подстанций из кирпича или блоков | 0,9-1,2 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 |

| Здания ГЭС из монолитного ж/б | 4,5-5,0 | 3,0-4,5 | 1,5-3,0 | 0,75-1,5 |

| Наземные стальные газгольдеры, резервуары для хранения нефте- и химических продуктов | 0,6-0,68 | 0,45-0,6 | 0,3-0,45 | 0,23-0,3 |

| Тоже, частично заглубленные | 1,5-1,6 | 1,2-1,5 | 0,75-1,2 | 0,45-0,75 |

| Стальные и ж/б подземные резервуары для хранения нефте- и химических продуктов | 3,0-3,2 | 1,5-3,0 | 1,05-1,5 | 0,6-1,05 |

| Водонапорные башни | 0,9-0,98 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 | 0,15-0,3 |

| Воздушные линии низкого напряжения | 2,5-2,6 | 1,5-2,5 | 0,9-1,5 | 0,6-0,9 |

171

Окончание табл. 36

| Тоже, высокого напряжения | 1,05-1,13 | 0,75-1,05 | 0,45-0,75 | 0,38-0,45 |

| Подземные стальные трубопроводы диаметром до 35 см | 30,0-34,0 | 23,0-30,0 | 15,0-23,0 | 9,0-15,0 |

| Тоже, диаметром свыше 35 см | 15,0-18,0 | 9,0-15,0 | 5,5-9,0 | 3,0-5,5 |

| Подземные чугунные и керамические трубопроводы | 30,0-33,0 | 15,0-30,0 | 9,0-15,0 | 3,0-9,0 |

| Трубопроводы на металлических и ж/б эстакадах | 0,75-0,9 | 0,6-0,75 | 0,5-0,6 | 0,3-0,5 |

| Заглубленные сети водопровода, газопровода, канализации | 23,0-25,0 | 15,0-23,0 | 6,0-15,0 | 2,5-6,0 |

| Радиорелейные линии связи | 1,8-1,9 | 1,05-1,8 | 0,75-1,05 | 0,45-0,75 |

| Воздушные линии связи | 1,5-1,7 | 0,9-1,5 | 0,6-0,9 | 0,3-0,6 |

| Кабельные подземные линии связи | 1,6-1,8 | 1,0-1,6 | 0,65-1,0 | 0,4-0,65 |

| Мосты из металла и ж/б, пролетом до 50 м | 3,8-4,5 | 3,0-3,8 | 2,3-3,0 | 1,5-2,3 |

| Деревянные мосты | 2,5-3,0 | 1,6-2,5 | 0,9-1,6 | 0,6-0,9 |

| Земляные плотины | 15,0-20,0 | 12,0-15,0 | 10,0-12,0 | 3,0-10,0 |

| Бетонные плотины | 150 | 75-140,0 | 30,0-75,0 | 15,0-30,0 |

ки; повреждение и разрушение зданий и сооружений; разрушение и повреждение дорог, дорожных сооружений и коммунально-энергетических сетей; затопление сельскохозяйственных угодий; гибель и травмирование сельскохозяйственных животных; повреждение и уничтожение транспортных и материально-технических средств.

Снежные лавины - природные чрезвычайные ситуации, возникающие в горной местности при благоприятном сочета-

172

нии лавинообразующих факторов, при крутизне горных склонов от 20 до 50 и толщине снежного покрова не менее 30-50 см.

Признаки лавинной опасности:

резкие изменения погоды;

сильные снегопады;

продолжительные метели;

дожди в горах;

оттепели;

ясная солнечная погода;

наличие воды в снежном покрове;

наличие горизонтов разрыхления в снежном покрои;

прирост высоты снега до 30-50 см;

образование снежных карнизов, скопления снега;

скатывание со склонов снежных комьев;

появление пустот в снегу.

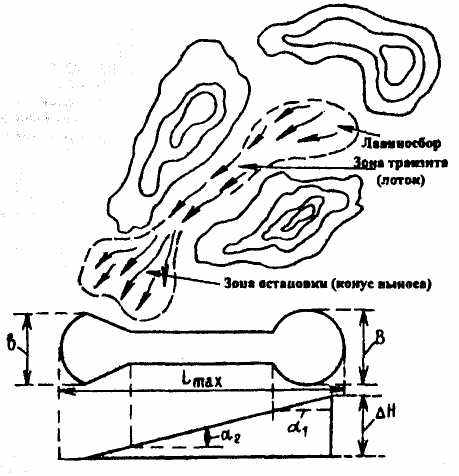

Схема лавинного очага показана на рис. 26.

173

Рис. 26. Схема лавинного очага:

Lmax - дальность выноса лавины; В - ширина лавиносбора; β - ширина вы

броса; α1 - средний угол наклона площади лавиносбора; α2 - средний угол наклона лотка; ΔН - превышение лавинного очага

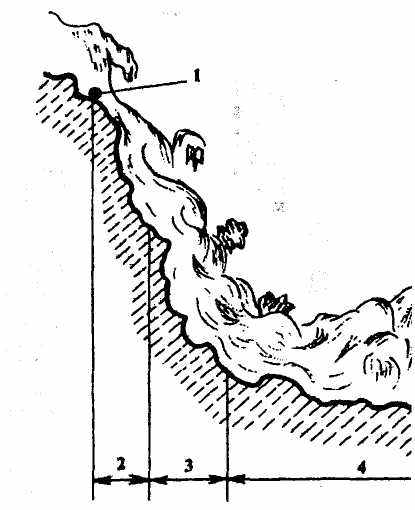

Поперечный разрез типичной лавины показан на рис. 27.

174

Рис. 27. Поперечный разрез типичной лавины:

1 - точка (линия) отрыва; 2 - зона зарождения; 3 - зона транзита; 4 - зона отложения

Характеристика лавиноопасности территорий при различных значениях превышения лавинного очага (ΔН) показана в таблице 37.

Таблица 37

Характеристика лавиноопасности территорий при различных превышениях лавинного очага

| Тип территории | Превышение лавинного очага ΔН, м | Условия лавинообразования | |

| среднее | максимальное | ||

| Низкогорный | 100 | 400 | Образование лавин, снегонакопление, небольшой сход лавин. |

175

табл. 37

| Среднегорный лугово-лесной | 300 | 1000 | В нижней части пояса, а также на залесенных склонах образуются, как правило, малые лавины. На безлесных склонах лавинообразование быстро увеличивается с высотой. |

| Среднегорный луговой | 450 | 1400 | В нижней части попса и у границы леса ежегодно формируются мощные лавины. Лавины обычно достигают дна долины. |

| Высокогорный приледниковый | 250 | 1100 | Ежегодное формирование лавии, в холодное время года возможен неоднократный сход лавин. Большинство лавин лотковые или склоновые, как правило, достигают дна долины |

| Высокогорный ледниковый | 300 | 600 | Ежегодный многократный сход лавин, большинство лавнн лотковые или склоновые, достигают дна долины |

Классификация лавин по природе их формирования, характеру движения в зависимости от подстилающей поверхности, показана в таблице 38.

Таблица 38

Классификация снежных лавин по природе их формирования и характеру движения

| Тип лавины | Характер движения |

| Лотковая лавина | Течение и перекатывание снежной массы по фиксированному руслу, которое воронкообразно расширяется, переходя в снегосборный бассейн |

176

табл. 38

| Осов | Отрыв и скольжение снежной массы по всей поверхности склона. Обломочный материал, захваченный лавиной, у подножья склона образует гряду |

| Прыгающая лавина | Свободное падение снежных масс, которые при встрече с препятствием или на участке транзита с резко возрастающей крутизной, отрываются от подстилающей поверхности и продолжают движение по воздуху, при этом, в виду резкого возрастания скорости, может генерироваться воздушная ударная волна |

В зависимости от структуры снега, вышеперечисленные лавины могут быть сухими и мокрыми.

Сухие лавины из свежевыпавшего снега или сухого фирна при движении сопровождаются облаком снежной пыли. Сухие лавины из уплотненного снега сходят в виде монолитной плиты, разбивающейся на остроугольные обломки.

Мокрые лавины формируются из фирнизованного снега или, при интенсивном поступлении воды в снег, из снежно-

водяной и грязевой массы.

Основные характеристики снежных лавин приведены в таблице 39.

Таблица 39

Основные характеристики снежных лавин

| Основные показатели | Диапазон значений основных показателей |

| Масса лавины, т | от единицы до 107 |

| Объем лавины, м3 | от единицы до 107 |

| Скорость движения лавины, м/с: -мокрой; -сухой | 10-20 20-100 |

| Динамическое давление, мПа | до 2 |

| Дальность выброса, м | до 2000 |

| Плотность лавинного снега, т/м3: -мокрой; -сухой | 0,3-0,8 0,2-0,4 |

177

табл. 39

| Высота фронта лавины, м | до 10 |

| Объем лавинных завалов на дне долины и дорогах, м3 | до 107 |

| Коэффициент поражения дна долины (отношение поражаемой длины дна долины ко всей длине на данном участке) | 0,2-1,0 |

Поражающее воздействие снежной лавины на инженерные сооружения, технику и людей определяется размерами и скоростью движения лавины, силой удара, дальностью выброса, повторяемостью лавины и плотностью снега.

Непосредственно величину воздействия лавины на объекты, находящиеся на пути ее движения, определяет сила удара, достигающая при крупных лавинах 40 т/м2, а при попадании в тело лавины инородных образований - до 200 т/м2.

Для чрезвычайных ситуаций, возникающих при сходе снежных лавин, характерны: гибель и травмирование людей в зоне транзита и в конусе выноса; образование крупных снежных заносов на дорогах, повреждение и блокирование транспортных средств и людей; повреждение и разрушение зданий и сооружений, линий электропередач, связи и трубопроводов.

Основными поражающими факторами, вызывающими гибель людей при попадании их в снежную лавину, являются: ударное воздействие, вызывающее скручивание и сминание человека; удар его о местные предметы на пути движения лавины; гибель в результате переохлаждения, а также удушье вследствие попадания массы сухого снега в нос, рот и органы дыхания; блокирование пострадавшего и прекращение доступа воздуха для дыхания.

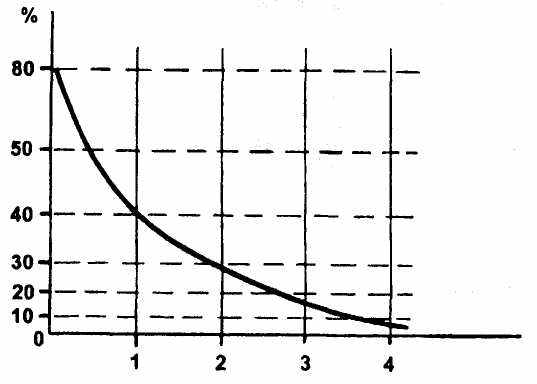

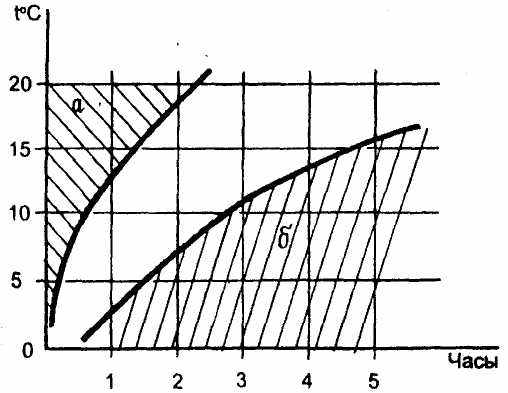

Вероятность выживания пострадавших в лавине на глубине 1-2 м показана на рис. 28.

178

Рис. 28. Вероятность выживания пострадавших в лавине на глубине от 1 до 2 м в зависимости от времени нахождения

Ураганы - опасные метеорологические явления, возникающие в результате неравномерного распределения атмосферного давления на поверхность земли, а также в условиях, когда соприкасаются атмосферные фронты, разделяющие воздушные массы с различными физическими свойствами (циклоны и антициклоны на периферии).

Ураганы классифицируются по скорости ветра:

ураган - максимальная скорость ветра 120-160 км/ч (32-39 м/с);

сильный ураган - максимальная скорость ветра 160-220 км/ч (39-49 м/с);

экстремальный (жесткий) ураган - максимальная скорость ветра 220 и более км/ч (49 м/с и более).

Основными характеристиками ураганов (таблица 40), определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны охваченной ураганом и продолжительность действия урагана. Основные поражающие факторы ураганов: ветровой напор; штормовые волны на акваториях; наводнения в прибрежных районах, а также в низмен-

179

ностях и речных долинах вследствие ливней, сопровождающих ураганы.

Таблица 40

Характеристики ветровых режимов и их визуальная оценка (шкала Бофорта, принятая Всемирной метеорологической организацией)

| Баллы | Скорость ветра | Название ветрового режима | Признаки ветрового режима | |

| км/ч | м/с | |||

| 0 | 0-1,6 | 0-0,044 | затишье | дым идет прямо вверх |

| 1 | 3,2-4,8 | 0,88-1,33 | легкий ветерок | дым изгибается |

| 2 | 6,4-11,3 | 1,77-3,14 | легкий бриз | листья шевелятся |

| 3 | 12,9-19,3 | 3,58-5,36 | слабый бриз | листья двигаются |

| 4 | 20,9-28,9 | 5,8-8,02 | умеренный бриз | листья и пыль летят |

| 5 | 30,6-38,6 | 8,5-10,72 | свежий бриз | тонкие деревья качаются |

| 6 | 40,2-49,9 | 11,76-13,86 | слабый ветер | толстые деревья качаются |

| 7 | 51,5-61,1 | 14,3-16,97 | сильный ветер | стволы деревьев изгибаются |

| 8 | 62,8-74,0 | 17,4-20,5 | буря | ветви ломаются |

| 9 | 75,5-86,9 | 21-24,1 | сильная буря | срываются черепица, кровля |

| 10 | 88,5-101,4 | 24,58-28,16 | полная буря | деревья вырываются с корнер |

| 11 | 103-120,7 | 28,6-33,52 | шторм | общие повреждения |

| 12 | более 120,7 | более 33,52 | ураган | большие разрушения |

Для возникающих при ураганах чрезвычайных ситуациях характерны: гибель и травмирование людей обломками обрушившихся зданий и падающими деревьями; поражение электротоком поврежденных электролиний; блокирование лю-

180

дей в затопленных зданиях и сооружениях или на отдельных участках местности; уничтожение посевов; гибель сельскохозяйственных животных; разрушение отдельных участков дорог и дорожных сооружений и коммунально-энергетических сетей.

В холодное время года при ураганах и метелях возмож-

но образование снежных заносов, затрудняющих жизнедеятельность в зоне чрезвычайной ситуации. Основными параметрами снежных заносов, влияющими на проходимость транспортных средств, являются глубина и плотность снега. При интенсивных метелях на каждый километр дороги может быть нанесено до 5-6 тыс. м3 снега за час, при этом возможно образование заносов глубиной до 5-6 м при плотности снега 0,25-0,35 г/см2. Распределение заносов на местности неравномерно и зависит от растительности, рельефа местности, температуры воздуха и скорости ветра.

181

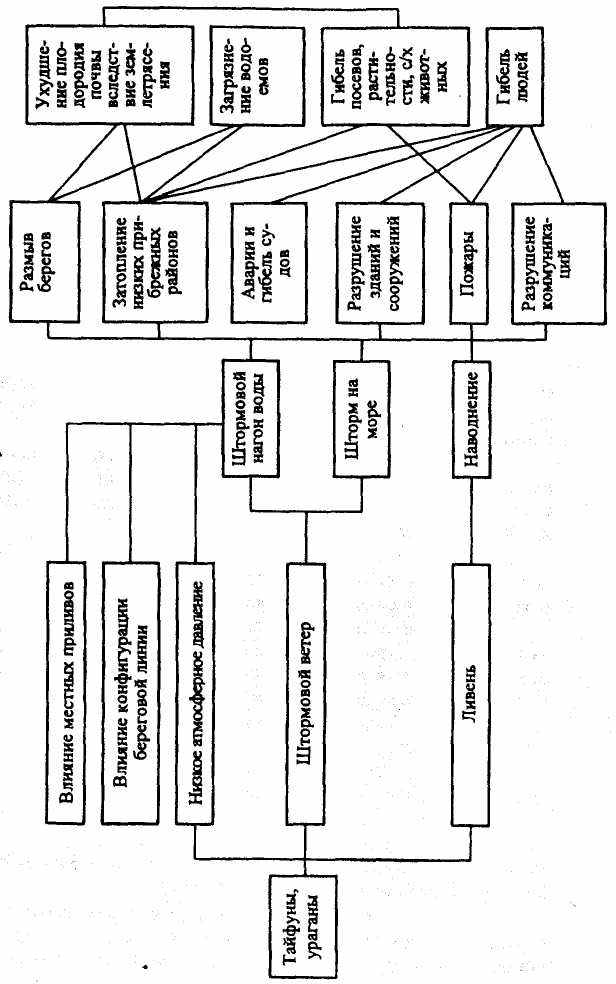

Рис.29. Основные поражающие факторы ураганов и тайфунов, их возможные последствия

182

Тайфуны являются разновидностью ураганов. Они характерны для побережья Тихого океана. Основные поражающие факторы тайфунов - скоростной напор ветра (достигающий 300-400 км/ч), штормовой нагон воды на побережье и ливневые дожди, вызывающие наводнения. Характер возникающих при этом чрезвычайных ситуаций аналогичен чрезвычайным ситуациям, возникающим при ураганах. Основные поражающие факторы и возможные последствия ураганов и тайфунов показаны на рис. 29.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах и тайфунах в зависимости от скорости ветра показана в таблице 41.

Таблица 41

Степень разрушения зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра при ураганах и тайфунах, %

| № п/п | Типы конструктивных решений зданий и сооружений | Скорость ветра м/с, вызывающая разрушения | |||

| слабые | средние | сильные | полные | ||

| 1 | Промышленные здания с легким металлическим каркасом, бескаркасные здания | 25-30 | 35-50 | 50-70 | более 70 |

| 2 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | более 60 |

| 3 | Кирпичные многоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | более 50 |

| 4 | Крупнопанельные жилые здания | 20-30 | 30-40 | 40-50 | более 50 |

| 5 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | более 55 |

| 6 | Легкие склады-навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15-20 | 20-45 | 45-60 | более 60 |

| 7 | Склады-навесы из железобетонных элементов | 25-35 | 35-55 | 55-70 | более 70 |

| 8 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-10 | более100 |

183

табл. 41

| 9 | Водонапорные башни: кирпичные; стальные | 30-35 30-35 | 35-55 35-55 | 55-85 55-85 | более 85 более 85 |

| 10 | Резервуары: - наземные металлические; - частично заглубленные | 30-40 35-45 | 40-55 45-65 | 55-70 65-85 | более 70 более 85 |

| 11 | Газгольдеры | 30-35 | 35-45 | 45-55 | более 55 |

| 12 | Градирни: - прямоугольные с железобетонным или стальным каркасом; - цилиндрические из монолитного или сборного железобетона | 15-20 20-25 | 20-30 25-35 | 3-40 35-45 | более 40 более 45 |

| 13 | Насосные станции: - наземные кирпичные; - наземные железобетонные; - полуэаглубленные железобетонные | 25-30 25-35 35-40 | 30-40 35-45 40-50 | 40-50 45-55 50-65 | более 50 более 55 более 65 |

| 14 | Ректификационные колонны | 25-30 | 30-40 | 40-55 | более 55 |

| 15 | Открытые распределительные устройства | 20-25 | 25-35 | 35-55 | более 55 |

| 16 | Крановое оборудование | 35-40 | 40-55 | 55-65 | более 65 |

| 17 | Подъемно-транспортное оборудование | 35-40 | 40-50 | 5-60 | более 60 |

| 18 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | более 45 |

| 19 | Трубопроводы наземные | 35-45 | 45-60 | 60-80 | более 80 |

| 20 | Трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах | 35-40 | 40-55 | 55-65 | более 60 |

| 21 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | более 50 |

184

Окончание табл. 41

| 22 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | более 60 |

| 23 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | более 50 |

Структура потерь населения в зданиях, разрушенных

ураганами и тайфунами, показана в таблице 42.

Таблица 42

Структура потерь населения в зданиях, разрушенных ураганами и тайфунами, %

| Структура потерь | Степени разрушения зданий | |||

| слабая | средняя | сильная | полная | |

| Общие | 5 | 30 | 60 | 100 |

| В том числе: безвозвратные санитарные | 0 5 | 8 22 | 15 45 | 60 40 |

Выживаемость человека в воде показана на рис. 30.

185

Рис. 30. Выживаемость человека в воле в зависимости от ее

Температуры:

а - зона безопасности; б - зона смертельного исхода

Смерч представляет собой часть грозового облака, для которой характерно быстрое вращение вокруг оси, перпендикулярной к поверхности земли.

Почти во всех случаях смерчи сопровождаются грозой, градом и ливнем, отличаются большой интенсивностью и размахом.

Смерчевые облака возникают чаще всего вдоль фронта встречи двух воздушных течений - теплого и холодного.

Размеры смерчевого облака в поперечнике 5-10 км, реже до 15 км; высота 4-5 км, иногда 10-15 км. Расстояние между облаком и землей -несколько сотен метров, иногда облако движется над самой землей или по земле.

Площадь зоны поражения до 40-50 км2 (ширина до 1 км, длина до 50 км).

Особенностями смерчевых облаков являются высокая турбулентность и неоднородность.

Различают следующие типы смерчей: видимые и невидимые.

186

Видимые смерчи образуются вследствие всасывания смерчевым облаком воды, пыли и других мелких предметов. В зависимости от их строения видимые смерчи подразделяются на змееобразные, воронкообразные и расплывчатые.

По своему внутреннему строению смерч состоит из основного вихря (воронки) и дополнительного вихря. Основной вихрь (воронка) состоит из внутренней полости и стенок воронки. Дополнительный вихрь -из каскада и футляра.

Воронка - основная составляющая смерча - спектральный вихрь, ширина воронки от нескольких метров до нескольких сотен метров, высота - несколько сотен метров, реже 1 000-1 500 м и более.

Внутренняя полость воронки - разреженный, медленно движущийся вниз воздух. При соприкосновении с наполненными воздухом предметами с обычным давлением, они взрываются, так как воздух из них втягивается во внутрь воронки (стенки).

Каскад - облако или столб пыли, водяных брызг и обломков у основания воронки.

Футляр смерча - двойная внешняя стенка, расположенная недалеко от основания воронки, наблюдается у водяных смерчей.

Основным поражающим фактором смерча являются скорость вращения воронки (скорость ветра в стенках воронки), она может превышать скорость звука (322 м/с), а также

воздействие обломков, воды, пыли и других предметов, затянутых смерчем.

В результате воздействия этих факторов возникают перемещение местных предметов, животных и растений, а также их подъем и придавливание. Кроме того, смерчи сопровождаются сильными звуковыми эффектами и электрическими явлениями (молниями, сияниями, огненными шарами и т.п.).

Характерными разрушениями, возникающими в полосе прохождения смерча, являются: снос крыш зданий, разрушение остекления, срыв дверей и т.д.

187