Международная электронная научная конференция (26 апреля 2005 года)

| Вид материала | Документы |

- X научная конференция «ломоносовские чтения»2011 года, 257.86kb.

- Министерство образования российской федерации новосибирский государственный университет, 103.83kb.

- Международная научная конференция социализм: теория, история, перспективы. Нижний новгород,, 227.71kb.

- Всероссийская электронная научная студенческая конференция, 186.34kb.

- М. В. Ломоносова проводится ежегодная Международная научная конференция студентов,, 24.46kb.

- Международная молодежная научно-практическая конференция, 69.52kb.

- 2-ая Международная специализированная выставка и научно-практическая конференция «Покрытия, 93.16kb.

- Уважаемые коллеги!, 51.17kb.

- Международная научная конференция "Торсионные поля и информационные взаимодействия, 28.36kb.

- Oupe международная молодежная научно-практическая конференция, 72.67kb.

Полищук Татьяна Aлександровна, к.п.н.

Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского, Польша, Варшава

Кафедра теории спорта2

В акробатике наряду с силой спортсменам необходимо одновременно проявлять и быстроту, и координационные способности.

Показатели быстроты обусловлены не столько морфологическими факторами, сколько особенностями функционирования нервной системы, образованием тончайших двигательных дифферецировок. В связи с этим скорость движений проявляется больше как составная часть координационных способностей.

Для проявления такого сочетания двигательных качеств необходимы соответствующая биологическая (физиологическая и психическая) база в виде свойств нервной системы, адекватное функциональное состояния ЦНС и оптимальное сочетание индивидуальных психических особенностей спортсмена. Координация движений не представляет собой монолитного, единого механизма, а включает в себя разнообразные психофизиологические механизмы, зависящие от множества экзо- и эндогенных факторов. Сложная, по морфологической организации и функциональной структуре, моторика человека при спортивной деятельности интегрирует состояния соматических и вегетативных систем организма и как сложная многоуровневая система управления характеризуется значительной вариативностью трех основных характеристик двигательного акта – пространственного, силового и временного [1, 2].

Поэтому некоторые психофизиологические характеристики могут служить средством контроля уровня подготовленности акробатов.

Существенное влияние на точность воспроизведения этих характеристик движения оказывает внешняя среда. Среди ее составляющих, в нашем случае, наиболее актуальной является суммарное воздействие физического и эмоционального стресса. Такой нагрузкой являются соревнования. Однако в литературе эта проблема освещена либо недостаточно, либо противоречиво.

Цель работы заключалась в изучении особенностей проявления компонентов двигательной реакции на световой раздражитель, уровня показателей точностных действий и уровня показателей силы нервной системы актробатов.

Методы исследований. Для оценки психофизиологических показателей спортсменов использовалась компьютерная Венская Система Тестов. Анализировались следующие показатели: медиана и распределение времени простой реакции на световой раздражитель (мс); медиана и распределение времени двигательной (моторной) реакции (мс) для оценки состояния возбудимости ЦНС; теппинг-тест правой и левой руки для определения силы нервных процессов,а также точность попаданий (количество попаданий и ошибок, время приходящееся на ошибки, общее время теста); линейное слежение (количество ошибок, время приходящееся на ошибки, общее время теста) правой и левой руками.

В исследованиях принимали участие акробаты сборной команды Польши в количестве 26 человек. Исследования проводились в три этапа – первый был проведен в течение двухнедельных учебно-тренировочных сборов перед соревнованиями Кубка Польши по акробатике, второй – за 1 час до выхода на соревнования; и третий – сразу после последнего вида соревнований.

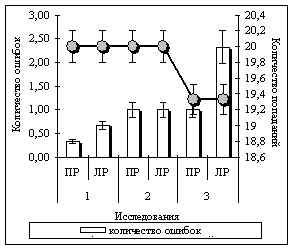

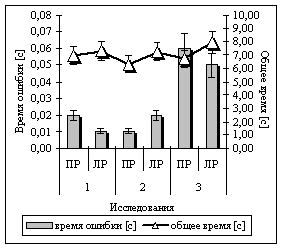

Результаты исследований. Как свидетельствуют полученные данные при различных состояниях организма спортсмена величина совершаемых ошибочных движений, во-первых, характеризуется значительным индивидуальным разбросом, а, во-вторых, в этом «хаосе» отклонений наблюдается определенная закономерность. Суть ее хорошо видна на представленных рисунках 1 и 2.

Как следует из приведенных данных по мере приближения к соревнованиям точность воспроизведения пространственного параметра движений снижается. При чем эта закономерность наблюдается в выполнении действий двумя руками. Иная реакция наблюдается при выполнении такой точностной работы как слежение. Так, общее время ошибки движения остается довольно стабильным в течение длительного времени и в разных условиях выполнения движений, среднее время ошибки изменяется не линейно от исследования к исследованию, а также наблюдаются различия в точности движений и времени ошибки при работе разными руками.

Рис. 1 - 2. Динамика ошибок при воспроизведении точностного движения акробатами в различных экзогенных условиях. Обозначения: 1 – в конце 2-недельного сбора, 2 – за час перед соревнованиями, 3 – после окончания соревнований (ПР – правая рука, ЛР – левая рука).

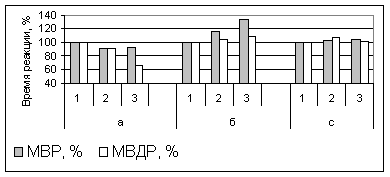

Проведенные исследования показали, что существует три варианта проявления индивидуальных особенностей динамики показателей времени реакции. При сравнении полученных данных последовательно по этапам работы, наблюдалась следующая динамика характеристик функционального состояния ЦНС: а) улучшение от этапа к этапу, б) ухудшение показателей времени реакции по этапам, с) стабильное состояние времени реакции (рис. 3).

Заключение. Полученные данные согласуются с известным положением о том, что состояние центральной нервной системы тонко реагирует на изменения во внешней среде. Эти реакции, прослеженные с помощью оценки различных параметров точностного движения, имеют свою специфику в зависимости от вида двигательной деятельности и текущего состояния в момент этой деятельности [2]. Степень развития координационных уровней у разных людей индивидуальна. Она присуща не отдельным движениям, а большим группам двигательных действий с общей системой построения со стороны ЦНС.

Рис. 3. Динамика времени реакции акробатов высокого класса на разных этапах исследований. Обозначения: этапы исследования – 1 – за месяц перед соревнованиями, 2 – за час до выхода на соревнования, 3 – сразу после окончания соревнований; МВР – медиана времени реакции, МВДР – медиана времени двигательной реакции.

При сравнении количественных и временных показателей выполнения движения выявлено различие в реакциях ЦНС. Оно проявляется в увеличении количества ошибок при возрастании напряженности работы ЦНС и стабильности времени выполнения этих ошибок. Наблюдается различие и в функционировании больших полушарий головного мозга. Это проявилось в асимметричных реакциях разных рук спортсменов и отражает тот факт, что одно и то же движение, выполняемое в процессе разной, хотя и близкой по цели точностной деятельности, спортсменом воспринимается и оценивается по разному.

Анализ данных теппинг-теста свидетельствует о том, что для получения дополнительной информации о состоянии ЦНС спортсмена желательно проводить тестирование левой и правой руки. Это позволяет оценить уровень функционирования различных полушарий головного мозга и степень его асимметрии. Наши данные свидетельствуют о том, что, как правило, «праворукие» спортсмены имеют более высокую работоспособность левого полушария.

По показателям теппинг-теста наблюдается такая же закономерность, как и по данным времени реакции. Особенностью использования этого теста может быть то, что с его помощью помимо оценки силы нервных процессов можно получить дополнительно к оценке времени двигательной реакции (как одного их параметров быстроты) еще и оценку других параметров быстроты - частоты движений и длительности одиночного движения.

Таким образом, полученные результаты исследований во многих аспектах совпадают с теоретическими представлениями, имеющимися в спортивной педагогике, физиологии и психологии. Учитывая высокую степень вариативности исследуемых показателей у акробатов высокого класса с помощью апробированной методики можно оценить психофизиологическое состояние спортсменов на различных этапах подготовки.

Литература

1. Донской Д.Д. Психомоторное единство управления физическими упражнениями как двигательными действиями (от «механики живого» к психобиомеханике действий) // Теория и практика физической культуры. – 1994. - №5-6. – С. 23-26.

2. Спортивная физиология. (Ред. Я. М. Коц). М.: Физкультура и спорт, 1986. – 240с.

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ИГРОКОВ В ПРЕДСЕЗОННЫХ СБОРАХ

Покровенко С.М., преподаватель, гл.тренер команды «МАУП – строитель – БК 98»

ХГТУСА

Качественные результаты спортивных команд, надежность результатов приходит с годами. Кропотливая работа тренеров и преподавателей становится реальностью после систематических занятий и тренировок. Даже «неперспективные» и слабоодаренные ребята и девчата могут добиться стабильных результатов при целенаправленной работе по обучению и совершенствованию технологических или тактических приемов.

Учащиеся и студенты, в достаточной мере овладевшие комплексом этих приемов, могут добиться серьезных результатов в спортивных соревнованиях. Уровень подготовленности баскетболистов в предсезонном периоде определяется особенностями игровой деятельности спортсмена, требует больших физических затрат, а также сознательного осмысления технико-тактических взаимодействий. Здесь важно, как баскетболист развивается, крепнет и совершенствуется, как игрок, человек, личность, специалист. Весь комплекс методов и средств направляется на создание здоровой конкуренции при равных условиях и возможностях подготовки игроков. Росто-весовые, физиологические кондиции спортсменов, наследственные факторы и психологические воздействия нами будут учитываться уже на атаке спортивных совершенствований. Сейчас наша работа была направлена на развитие скорости и скоростно-силовых качеств в период предсезонной подготовки (сборы, летние лагеря), так называемая «закладка базы».

Вся работа была направлена на приобретение и совершенствование физических и технических кондиций баскетболистов при помощи тренировочных занятий целевой направленности. Использование естественных природных условий диктовалось реальностью. Организация и проведение учебно - тренировочных занятий предусматривает появление у спортсменов «игрового голода», а в дальнейшем должна способствовать сохранению игрового и нервного потенциала, создания «активности желания» к непосредственной работе с мячом.

Учитывая определенный уровень готовности спортсменов мы предлагаем несколько вариантов развития скорости и скоростно - силовых качеств в недельном цикле занятий.

І день – утро

1. Кросс 10 минут.

2. Ускорения 20мЧ5 раз.

3. Выпрыгивание с двух ног – 30 сек.

4. Попеременные выпрыгивания

пр. – лев. / лев. – пр. – 1 мин.

5. Скоростные прыжки методом сведения-разведенеия ног – 45 сек.

6.

7. Ускорение 20мЧ6 в гору на горку.

8. Набивной мяч (упражнения)

20 передач от груди

20 передач из-за головы

20 передач снизу двумя

20 передач снизу через спину снизу.

По возможности и с учетом уровня подготовки выполняются 3 серии

1 вечер

150 броски средние и дальние

ІІ день – утро.

1. Бег 10 мин + 2 + (2 + 2)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 4 серии упражнений

Упражнения с набивным мячом повторяются теми же сериями

ІІ день – вечер

150 средних и дальних бросков + отработка отдельных технических приемов.

ІІІ день – повторяется программа І дня тренировок сериями утром и вечером.

ІV день – активный отдых, который включает в себя подвижные игры, бадминтон, мини-футбол, волейбол, плавание, игры в воде, и в течении дня 15 минутный кросс по пересеченной местности.

Следующие четыре дня количество серий увеличивается до 5-6, а также увеличивается дистанция кросса с 15 минут + 2 мин + в ІV день этого цикла мы проводим тест Купера (3000м – 12 минут). Это является текущим контрольным нормативом после каждых 4-х дней тренировочного цикла. Нагрузка по дням может корректороваться.

Большинство упражнений выполняются с интервалами отдыха равными интервалу выполняемой нагрузки. Обязательным условием является проверка и измерение пульса, частоты сердечных сокращений артериального давления, частоты дыхания после каждой серии специальной нагрузки, что даст нам возможность спланировать комплекс восстановительных мероприятий для каждого игрока и команды в целом.

Один из вариантов развития скоростно-силовых качеств сы предлагаем в рамках «круговой тренировки» с использованием 9-12 станций:

1. 5 прыжков с набивными мячами + ускоренный рывок на 30 метров – 45 сек.

2. 3 прыжка с набивным мячом + 3 прыжка с разворотом – 45 сек.

3. Рывки (бег) с набивными мячами 8 м

16 м – 45 сек. 30 м

4. Прыжки-подскоки «крест-барьеры» с набивным мячом – 45 сек.

5. Передачи с набивными мячами + беговой рывок 6м – 9м – 15м -45 сек.

6. Рывок (бег) 10 м – прыжки 10р. – 45 сек

7. 3 прыжка с набивным мячом с последующим беговым рывком на 24 метра.

8. Серийные прыжки с набивными мячами на двух ногах (варианты попеременно на левой ноге или правой) – 45 сек.

9. перемещения в зону от 6 метровой линии с набивными мячами 45 сек

1

0. То же самое (ст.9), но с двумя мячами приставными или скрестными шагами, «уступами», в защитной стойке баскетболиста – 45 сек.

0. То же самое (ст.9), но с двумя мячами приставными или скрестными шагами, «уступами», в защитной стойке баскетболиста – 45 сек.Все виды физико-технической подготовки должны проводиться на фоне развития быстроты, силы, выносливости и других качеств для обеспечения стабильности и надежности в любых условиях, которые обеспечивают организму спортсмена высокую приспособляемость к физическим и психологическим нагрузкам, характерными изменениями в игровой обстановке.

Использование комплексов этих упражнений в равной степени обеспечивают успех предсезонной подготовки, как новичков, так и более опытных спортсменов, закладывая базу для совершенствования всех видов игровой деятельности.

ТЕКУЩИЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Приймаков А.А., докт. биол. наук, профессор, мастер спорта1,2,

Коленков А.В., преподаватель, мастер спорта2,

Данько Т.Г., аспирант, мастер спорта международного класса2,

Осипенко А.А., канд. биол. наук, доцент2

1 Институт физической культуры щецинского университета, Польша

2 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Несмотря на многочисленные публикации, посвященных организации и проведению системы комплексного контроля, на сегодня нельзя признать эффективным научно-методическое обеспечение национальных сборных по различным видам единоборств. Нет обоснованной системы научно-методической помощи при подготовке спортсменов на предсоревновательном этапе подготовки при проведении текущих (ТО) и оперативных (ОО) обследований. По большинству методик не разработаны критерии и отсутствуют соответствуюшие дифференцированные шкалы оценок ФП спортсменов, а имеющиеся оценки, в большинстве своем, не учитывают пола, веса, возраста, квалификации, периода подготовки и т.д., что, в свою очередь, существенно снижает эффективность практических рекомендаций.

Целью работы является разработка критериев функциональной подготовленности борцов высшей квалификации по результатам оценки сердечной деятельности на предсоревновательном этапе подготовки.

Методы и организация исследований. В работе применялись следующие методы исследования: электрокардиография, вариационная пульсография (ВП) по Р.М. Баевскому, тест на специальную работоспособность, пульсометрия нагрузки, методы математической статистики.

В базальных условиях и в условиях тренировочного процесса на предсоревновательном этапе подготовки осуществлялся текущий (ТК) и оперативный (ОК) контроль функциональной подготовленности борцов высшей квалификации вольного и греко-римского стиля, членов национальных сборных команд Украины.

ТК осуществлялся в базальных условиях: утром, лежа в постели, после сна регистрировалась электрокардиограмма и вариационная пульсограмма. ОК проводился в условиях тренировочного процесса: после учебно-тренировочных или контрольных схваток, а также при выполнении теста на специальную работоспособность - 5-ти серий по 15 бросков в максимальном темпе с 1-минутным интервалом отдыха между сериями. В тесте на специальную работоспособность осуществлялся анализ временных характеристик выполняемых бросков, пульсометрии нагрузки и скорости восстановления ЧСС после нагрузки.

Результаты исследований и их обсуждение. Текущий контроль. Результаты текущего контроля функциональной подготовленности борцов по данным электрокардиографии (ЭКГ) показали, что в базальных условиях к характерным функциональным особенностям их сердца относятся: брадикардия (ЧСС 38-52 уд·мин-1), небольшие отклонения электрической оси влево, увеличение длительности QRS без признаков блокады, повышенный вольтаж зубца Т в грудных отведениях V3 – V5, смещение вверх на 1-2 мм сегмента SТ в отведениях V1, V2, аритмия дыхательного типа. Эти характеристики свидетельствуют о признаках спортивного сердца: о повышении тонуса вагуса и хорошем метаболизме миокарда.

Для борцов легких весовых категорий характерна более выраженная, в сравнении с борцами тяжелых категорий, брадикардия в состоянии покоя, более высокий вольтаж зубца Т в грудных отведениях.

Результаты вариационной пульсографии показали, что основные характеристики ритма сердечных сокращений в базальных условиях - длительность интервала R-R и его вариативность увеличиваются при повышении уровня тренированности и наоборот.

В основу критериев тренированности спортсменов были положены также результаты, полученные при проведении ОК: в тесте на специальную работоспособность, при проведении учебно-тренировочных и соревновательных поединков, в результате которых анализировались скорость выполнения тестового задания, выраженность реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, скорость протекания процессов восстановления по пульсу. При повышении вагусных влияний индекс напряжения (ИН) миокарда уменьшается, симпатических – увеличивается. У обследованных спортсменов-борцов ИН в положении лежа, в среднем, равнялся 56,2±6,2, в положении стоя - 89,3±8,2. У борцов тяжелого веса ИН на 30-60 единиц выше, чем у спортсменов легких весов (рис.1).

Рис.1. ЧСС (а) и Индекс напряжения миокарда (б) у борцов легких (1) и тяжелых (2) весовых категорий в положении лежа и стоя.

Графическое представление полученных результатов свидетельствует о том, что различия в анализируемых показателях у борцов легких и тяжелых весовых категорий увеличиваются в положении стоя, то есть в условиях ортостатического воздействия, которое для спортсменов тяжелых весовых категорий является более нагрузочным.

Результаты обработки ВПульсограмм, изменений ЧСС в ортопробе в базальных условиях позволяют уточнить критерии отдельных сторон функциональной подготовленности борцов и дифференцировать ее уровень по группам весовых категорий (1,2).

Оперативный контроль. Пульсографические исследования при проведении оперативного контроля показали, что по реакции на нагрузку и скорости восстановления ЧСС после схваток спортсменов-борцов условно можно разделить на следующие группы: 1) С выраженной реакцией на нагрузку и относительно быстрым восстановлением (ЧСС сразу после схватки - 174-190 уд/мин; скорость падения 55-74 уд. за 3 мин); 2) С выраженной реакцией на нагрузку и средним уровнем восстановления (ЧСС сразу после схватки - 174-190 уд/мин; скорость падения 43-54 уд. за 3 мин); 3) Со средним уровнем реакции на нагрузку и восстановления (ЧСС сразу после схватки - 166-173 уд/мин; скорость падения 43-54 уд. за 3 мин); 4) С невыраженной реакцией на нагрузку и относительно быстрым восстановлением (ЧСС сразу после схватки - 165 и менее уд/мин; скорость падения за 3 мин – 55-68 уд/мин.); 5) С невыраженной реакцией на нагрузку и средним уровнем восстановления (ЧСС сразу после схватки - 165 и менее уд/мин; скорость падения 40-47 уд. за 3 мин); 6) С невыраженной реакцией на нагрузку и медленным уровнем восстановления (ЧСС сразу после схватки - 165 и менее уд/мин; скорость падения менее 40 уд за 3 мин).

Сопоставление результатов, полученных в условиях ТК и ОК, позволило разработать критерии и оценочные шкалы функциональной подготовленности борцов по отдельным ведущим показателям сердечной деятельности и специальной работоспособности (табл. 1).

Таблица 1

Оценочные шкалы функциональной подготовленности борцов при проведении текущих и оперативных обследований

| Базальные условия (ТК) | Тестирование (5 серий по15 бросков) (ОК) | Оценка в баллах | |||

| ЧСС (прирост в ортопробе) | ИН | Скорость бросков, с | ЧССмах | Восст-е ЧСС за 3’ | |

| £01 | £02 | 1,25 | 165 | >70 | 5 |

| >01£02 | >02£04 | >1,251,45 | 165170 | 6070 | 4 |

| >02£03 | >04£06 | 1,451,55 | 170175 | 5060 | 3 |

| >03£04 | >06£08 | 1,551,65 | 175180 | 4050 | 2 |

| >04 | >08 | 1,65 | 180 | 40 | 1 |

Если проранжировать спортсменов по результатам тестирования и в соответствии с разработанными критериями, суммировать ранг по каждому показателю и затем разделить на их количество, то уровень специальной работоспособности спортсмена можно выразить в виде единого критерия, основанного на учете скоростных возможностей и скорости восстановления.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к оценке функциональной подготовленности борцов высшей квалификации на предсоревновательном этапе подготовки, с учетом весовой категории, квалификации, условий и методик тестирования.

Ведущими критериями функциональной подготовленности борцов, при проведении теста не специальную работоспособность являются:

1) высокая скорость мобилизации сердечно-сосудистой системы;

2) высокие скоростные возможности при выполнении серии из 15 бросков (не более 20 сек.) и отдельного движения (не более 1,33 сек);

3) стабильное сохранение от серии к серии высокой скорости бросков;

4) высокая скорость восстановления сердечно-сосудистой системы.

Разработанные и представленные в данной статье критерии функциональной подготовленности борцов высшей квалификации позволяют оптимизировать подготовку спортсменов через индивидуальную коррекцию их функционального состояния различными средствами.