Протекторная и регенерационная терапия при остром и хроническом повреждении почки 14. 00. 40 урология

| Вид материала | Автореферат |

- Ранняя диагностика и профилактика рака почки на основе клинико эпидемиологического, 1500.23kb.

- Изменения секреторно-моторной функции желудка лошади при остром расширении 06. 02., 474kb.

- 8 марта 2012 года всемирный день почки, 99.34kb.

- Аппендикс: методы очистки воды, 360.55kb.

- Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалистов Специальность:, 1675.37kb.

- Порядок возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия, 13kb.

- Бражник Елена Анатольевна л-314, 424.02kb.

- Стандарт медицинской помощи больным с врожденной аномалией почки неуточненной, 591.5kb.

- Курс для руководителей салонов (как начинающих, так и имеющих опыт работы), 54.36kb.

- Клинико-патогенетические механизмы развития внешне и внутрисекреторной недостаточности, 559.83kb.

Таблица 4. Влияние 90 минутной тепловой ишемии на выживаемость, биохимических и функциональных показателей почек крысы (на 3-и и

7-е сутки после ишемии) в условиях защиты SkQR и комплекса (α-токоферол и пентоксифиллин)

-

Показатель

Интактные

животные

90-минутная ишемия

3-и сутки

90-минутная ишемия

7-е сутки

Контроль

SkQR

α-токоферол +

пентоксифиллин

Контроль

SkQR

α-токоферол +

пентоксифиллин

Выживаемость

100%

20%

100%

100%

0%

100%

100%

Диурез (мл/сутки)

15,6 ± 3,2

21

10,2±2,2

17,4±2,4

-

12,1±1,7

16,2±1,8

Креатинин крови (мкмоль/л)

59 ± 3

600

196±21

313±27*

-

88±7

109±11

Мочевина крови (моль/л)

6,9±0,3

24,2

26,1±2,1

23,5±1.9

-

11,8±0,7

13,2±1,0

Клиренс креатинина (мл/мин/кг)

2,92 ± 0,19

0,02

0,86±0,04

0,39±0,06**

-

1,58±0,05

1,19±0,04*

Реабсорбция натрия (%)

99,52 ± 0,06

75,34

99,63±0,02

95,2±0,06***

-

99,87±0,02

99,26±0,06**

Реабсорбция кальция (%)

95,42±0,03

54.56

81,23±0,12

80,14±0,18**

-

88,43±0,09

87,11±0,10***

АСТ крови (МЕ/л)

14±2

145

43±4

62±5

-

91±5

104±6

АЛТ крови (МЕ/л)

7±1

133

20±2

22±3

-

25±2

28±2

ЛДГ крови (МЕ/л)

145±11

944

86±4

215±17**

-

57±2

220±9***

АСТ мочи (МЕ/сут)

0,156±0,013

0,613

0,372±0,036

0,241±0,031

-

0,141±0,011

0,233±0,014*

АЛТ мочи (МЕ/сут)

0,078±0,006

0,349

0,120±0,014

0,182±0,016*

-

0,065±0,06

0,102±0,08*

ЛДГ мочи (МЕ/сут)

0,176±0,014

0,663

0,382±0,043

0,118±0,014*

-

0,316±0,031

0,378±0,040

*,**, *** - достоверность разницы результатов по сравнению с группой животных с SkQR р< 0,05, р <0,01, р <0,001 соответственно.

В своем исследовании мы использовали культивированные фетальные костномозговые мезенхимальные стволовые клетки (КМ-МСК) и культивированные клетки фетальной почки (ПК), предоставленные нам сотрудниками ФГУ НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова (дир. – акад. РАМН Г.Т.Сухих).

Экспериментальная оценка эффективности клеточной терапии была проведена в группах животных при моделировании постишемической острой почечной недостаточности, хронической почечной недостаточности и хронического пиелонефрита. Введение стволовых и прогениторных клеток осуществляли внутривенно и в паренхиму почки.

В опытах с моделированием острой почечной недостаточности введение мезенхимальных костномозговых стволовых клеток непосредственно в паренхиму органа полностью предупреждало послеоперационную гибель животных (рис. 11) и способствовало быстрой нормализации показателей клиренса креатинина (рис. 12), в то время как инъекция в ишемизированную почку культуры почечных клеток оказалась малоэффективной.

Рис. 11. Смертность крыс от уремии после 90-минутной тепловой ишемии при постишемическом интрапаренхиматозном введении культивированных фетальных мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека в сравнении с контрольным введением физиологического раствора.

Рис. 12. Динамика показателей клиренса креатинина у крыс после 90-минутной ишемии единственной почки и введения в паренхиму почки культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Мезенхимальные клетки введенные внутривенно также обеспечивали наибольшую выживаемость животных по сравнению с другими группами (рис. 13). Введение почечных клеток обеспечивало 50% выживаемость, но при этом имело место более быстрое восстановление функциональных показателей ишемизированной почки у выживших крыс (рис. 14).

Рис. 13. Смертность крыс от уремии после 90-минутной тепловой ишемии при постишемическом внутривенном введении культивированных фетальных мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека в сравнении с контрольным введением физиологического раствора.

Рис. 14. Динамика показателей клиренса креатинина у крыс после 90-минутной ишемии единственной почки и внутривенного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

При моделировании хронической почечной недостаточности интрапаренхиматозное введении обоих типов клеток оказывало достаточно ранний (4 - 11 сутки) и стойкий положительный эффект который наблюдался до 1,5 месяцев и проявлялся в нормализации всех исследуемых функциональных показателей (рис. 15-17).

Рис. 15. Динамика показателей креатинина крови у крыс с хронической почечной недостаточностью после введения в паренхиму почки культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Рис. 16. Динамика показателей клиренса креатинина у крыс с хронической почечной недостаточностью после введения в паренхиму почки культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Рис. 17. Динамика показателей реабсорбции натрия у крыс с хронической почечной недостаточностью после введения в паренхиму почки культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Внутривенное введение обоих типов клеток животным с хронической почечной недостаточностью также оказывало положительное действие. Но эффект развивался более медленно. Так нормализация основных функциональных показателей происходила через 2 недели в опытах с культурой почечных клеток и через 1 месяц в опытах с костномозговыми мезенхимальными стволовыми клетками и держалась на субнормальных значениях более 2-3 месяцев (рис. 18-20).

Рис. 18. Динамика показателей креатинина крови у крыс с хронической почечной недостаточностью после внутривенного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Рис. 19. Динамика показателей клиренса креатинина у крыс с хронической почечной недостаточностью после внутривенного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

Рис. 20. Показатели реабсорбции натрия у крыс с хронической почечной недостаточностью после внутривенного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток и суммарной культуры фетальных почечных клеток человека.

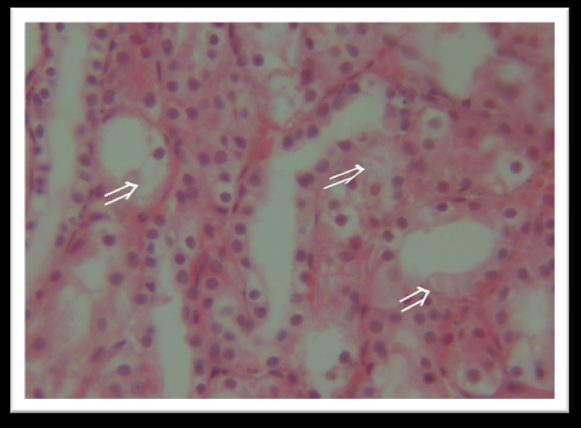

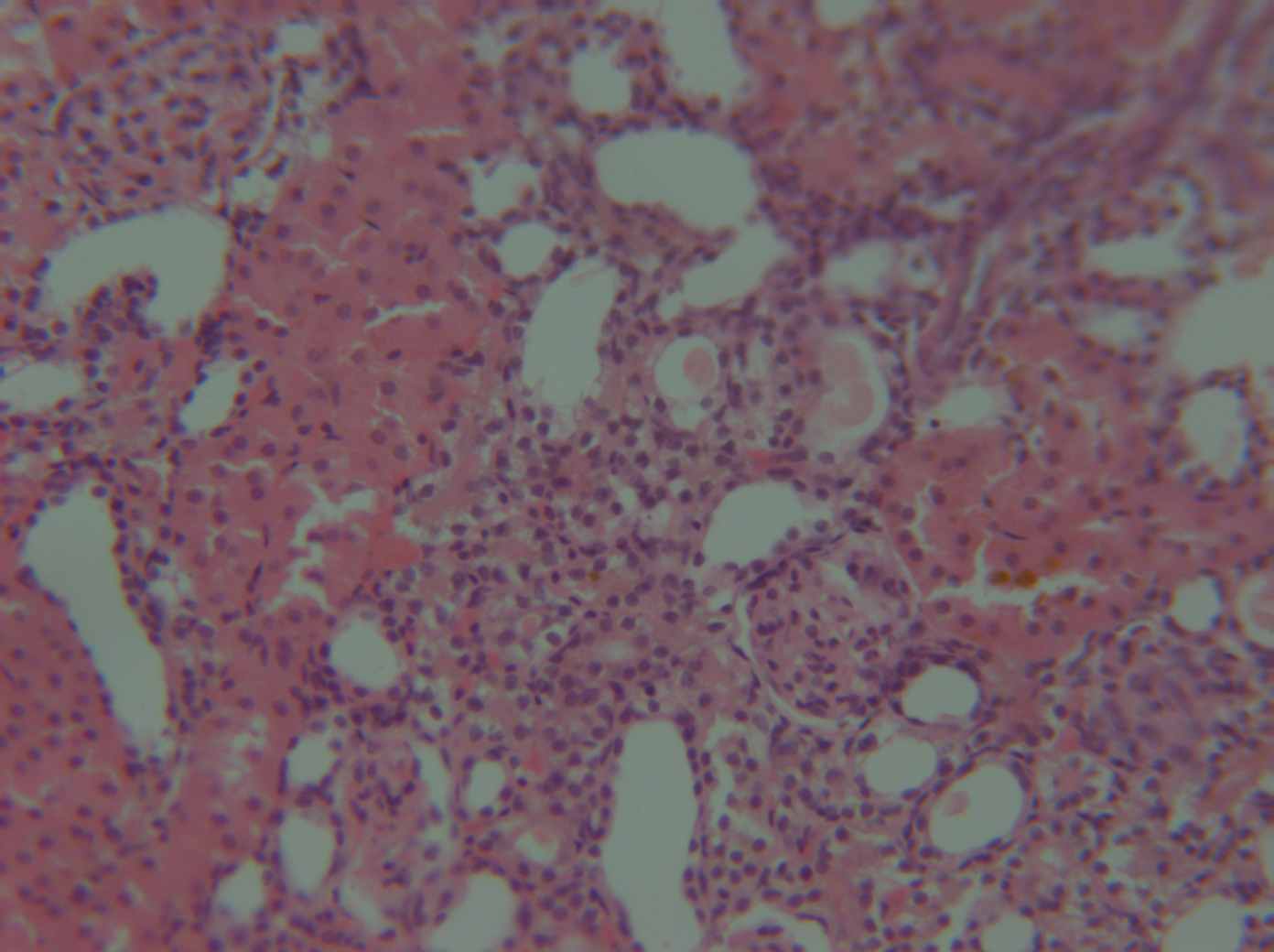

Проведенное нами гистологическое исследование выявило, что при острой почечной недостаточности введение стволовых клеток предупреждало развитие выраженной гидропической дистрофии и некроза эпителиоцитов почечных канальцев (рис. 21) с появлениями участков паренхимы с морфологическими признаками сохраненной функциональной активности (рис. 22). При хронической почечной недостаточности клеточная терапия приводила к уменьшению степени склероза интерстиция и уменьшению выраженности кальцификации погибших почечных канальцев.

Рис. 21. Вторые сутки после 90-минутной тепловой ишемии почки. Выраженная гидропическая дистрофия эпителия почечных канальцев с явлениями фокального колликвационного некроза эпителиоцитов (помечено стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400.

Рис. 22. Четвертые сутки после 90-минутной ишемии почки и интрапаренхиматозного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток. Участки с повышенной функциональной активностью помечены стрелками. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.

Исследование эффективности использования клеточной терапии (однократное интрапаренхиматозное введение культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток) у животных при моделировании хронического пиелонефрита выявило кратковременное уменьшение выраженности признаков воспалительного процесса в паренхиме органа (табл. 5), проявляющееся в кратковременном уменьшении лейкоцитурии и некотором уменьшении бактериурии в сочетании со стойкой (до 3 месяцев) нормализацией ее функционального состояния (уменьшение выраженности протеинурии, более высокие значения клиренса креатинина) (рис. 23).

Таблица 5. Результаты исследования общего анализа мочи у крыс с индуцированным

хроническим пиелонефритом, до и в разные сроки после пересадки культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток.

Примечание. Достоверность различий по отношению к крысам до пересадки мезенхимальных клеток * - p<0,05.

Рис. 23. Динамика показателей клиренса креатинина у крыс с хроническим пиелонефритом после интрапаренхиматозного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток.

Вероятно, однократное введение стволовых клеток не может полностью ликвидировать хроническое воспаление, и продолжающийся воспалительный процесс постепенно нивелирует активацию процессов регенерации, индуцированную введенными фетальными клетками. При экстраполяции полученных экспериментальных данных на человека можно ожидать достаточно длительный положительный эффект от клеточной терапии хронического пиелонефрита. Возможно, более эффективными окажутся повторные введения стволовых клеток.

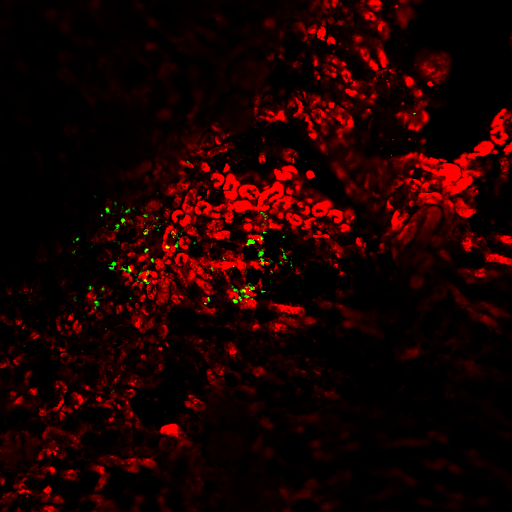

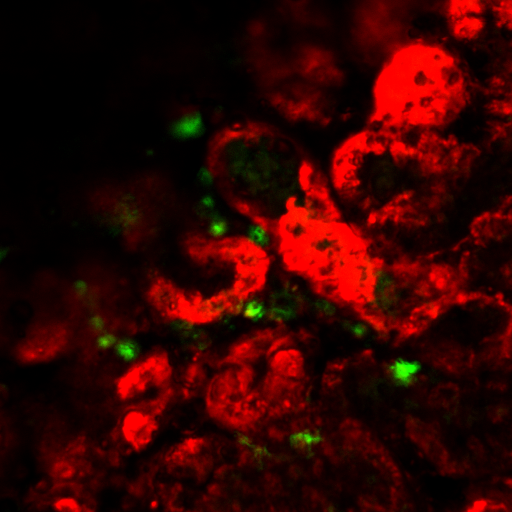

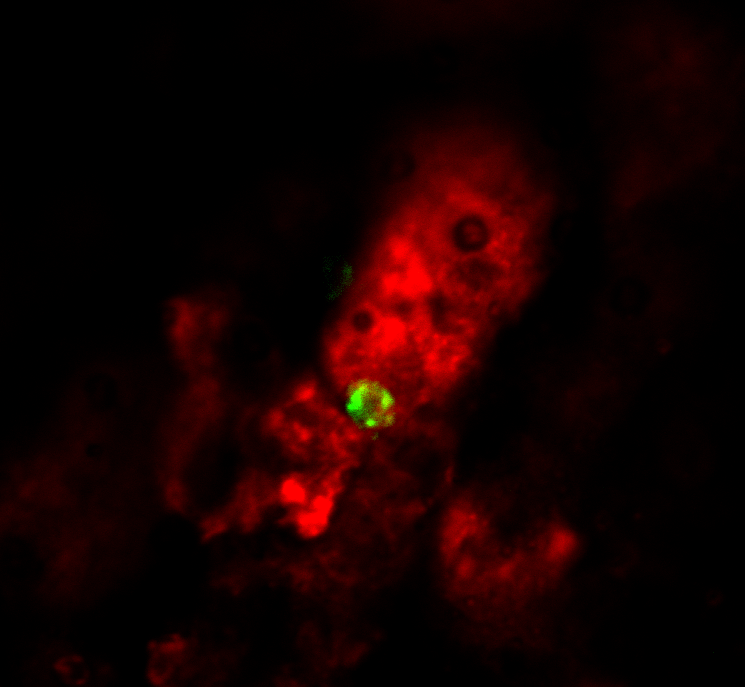

При изучении судьбы интрапаренхиматозно введенных культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток (меченых флуоресцентным зондом) при постишемической острой почечной недостаточности было выявлено, что уже через сутки введенные клетки распространяются по интерстициальному пространству на достаточно большое расстояние от места введения (рис. 24 А). Через 7 суток количество введенных клеток уменьшалось. Но оставшиеся клетки встречались в достаточно большом количестве на большом удалении от места введения и также располагались преимущественно в интерстиции (рис. 24 Б) и лишь единичные клетки проникали внутрь почечных канальцев (рис. 24 В).

А Б В

Рис. 24. Флуоресцентная микроскопия витальных срезов почки через 1 сутки (А) и 7 суток (Б, В) после 90-минутной тепловой ишемии почки и интрапаренхиматозного введения культивированных фетальных стволовых мезенхимальных костномозговых клеток, меченых кальцеином. Дополнительная окраска срезов флуоресцентным зондом TMRE. Диффузное распространение введенных клеток (зеленая флуоресценция) по интерстицию почки между почечными канальцами (красная флуоресценция). Окрашенная кальцеином клетка находится в стенке почечного канальца (В).

Эти данные совпадают с точкой зрения, находящей все большее распространение, что механизм действия стволовых клеток связан с их паракринным влиянием на окружающие их клетки. При этом рассматриваются два варианта их возможного действия. Первый связан с прямой стимуляцией регенерации сохранившейся эпителиальной выстилки почечных канальцев за счет выделения комплекса факторов роста и цитокинов, а также за счет уменьшения выраженности воспалительной реакции и/или системной иммуномодуляции [Togel F., 2005; Duffield J.B., 2005; Morigi M., 2004; Semedo P. et al., 2007; Bonventre J.V., 2007]. Есть предположение, что введенные экзогенные культивированные фетальные стволовые мезенхимальные костномозговые клетки могут менять микроокружение путем индукции дедифференцировки и пролиферации выживших канальцевых эпителиоцитов [Bussolati B. et al., 2006; 2007; Humphreys B.D. et al., 2006]. Не исключена возможность стимуляции введенными культивированными фетальными стволовыми мезенхимальными костномозговыми клетками резидентных прогениторных клеток почки, которые активно пролиферируя и подвергаясь дифференцировке в зрелые эпителиоциты и, возможно, в другие виды клеток, в свою очередь стимулируют регенерацию сохранившейся эпителиальной выстилки почечных канальцев [Baud L. еt al., 2005; Al-Awgati Q. еt al., 2006; Bussolati B. et al., 2006; 2007; Humphreys B.D. et al., 2007].

Выводы

1. Степень выраженности функциональной недостаточности почки напрямую зависит от глубины повреждения митохондриального аппарата клеток канальцевого эпителия, механизм которого заключается в утрате адекватного ресинтеза АТФ, повышенной продукции активных радикалов кислорода и оксида азота и определяется сроком и условиями ишемического воздействия.

2. Защитное действие умеренного локального охлаждения почки при 40-минутной ишемии связано с сохранением функциональной полноценности митохондриального аппарата клеток почечных канальцев и уменьшением окислительного стресса за счет подавления продукции активных форм кислорода.

3. Острый пиелонефрит ухудшает функциональное состояние почки в постишемическом периоде преимущественно за счет повышенного образования активных форм кислорода и усиления процессов перекисного окисления мембранных липидов. При хроническом пиелонефрите сохранившиеся функционально полноценные нефроны обладают повышенной устойчивостью к действию острой тепловой ишемии, что обеспечивает незначительное ухудшение функции почек в постишемическом периоде.

4. В качестве средства противоишемической защиты митохондриально-ориентированные антиоксиданты (SkQ-1, SkQR) обладают преимуществом перед клинически апробированными препаратами пентоксифиллином и α-токоферолом.

5. Противоишемический эффект лития хлорида наиболее выражен при ишемии не более 60 минут и связан с активацией клеточных адаптогенных механизмов, результатом чего является изменение характера и интенсивности синтеза и распределения оксида азота в митохондриях эпителия почечных канальцев.

6. Тренировочные методы противоишемической защиты почек (ишемическая тренировка почки или гипоксическая тренировка организма) позволяют достоверно повысить функциональную сохранность органа в постишемическом периоде за счет инициации предварительной адаптогенной перестройки клеточного метаболизма. Ишемическая тренировка почки более эффективна в предупреждении ишемического повреждения клубочкового и канальцевого аппаратов нефронов по сравнению с интервальной нормобарической гипоксической тренировкой организма.

7. Клеточная терапия с использованием культивированных фетальных стволовых и прогениторных клеток человека является эффективным методом лечения хронической и острой почечной недостаточности путем стимуляции регенераторных процессов за счет паракринного действия экзогенно введенных клеток.

8. Введение фетальных мезенхимальных костномозговых клеток человека крысам с острой почечной недостаточностью предупреждало гибель животных от уремии и способствовало восстановлению функциональной полноценности органа как при интрапаренхиматозном введении, так и при их введении в системный кровоток. Внутривенное введение суммарной культуры фетальных почечных клеток крысам с острой почечной недостаточностью повышало выживаемость животных с 0 до 50% с быстрым восстановлением функции ишемизированной почки у выживших животных, тогда как интрапаренхиматозное введение этих клеток оказалось малоэффективно.

9. Внутривенное и интрапаренхиматозное введение как костномозговых мезенхимальных стволовых клеток, так и суммарной культуры почечных клеток крысам с хронической почечной недостаточностью способствует достоверному улучшению функционального состояния поврежденной почки, но при внутривенном введении положительный эффект развивается медленнее (в течение 2 - 4 недель), тогда как при внутрипочечном введении улучшение функциональных показателей происходит уже через 4 дня.

10. Однократное интрапаренхиматозное введение фетальных костномозговых мезенхимальных стволовых клеток при хроническом пиелонефрите приводит к стойкому улучшению функционального состояния почек за счет активации регенераторных процессов, при этом на активность воспалительного процесса оказывается кратковременный эффект.

11. Перспективными для клинического внедрения новыми методами защиты функционально неполноценной почки, способными улучшить ее функциональное состояние и предупредить развитие тяжелых осложнений, связанных с развитием острой или обострением хронической почечной недостаточности, являются методы гипоксической и ишемической тренировки, использование митохондриально-ориентированных антиоксидантов и клеточная терапия.