Лекция №1 Экологический мониторинг. Определение. Основные задачи и цели. Классификация. Основные задачи гсмос. Фоновый мониторинг. Основные задачи. Организация фонового мониторинга

| Вид материала | Лекция |

- Лекции 7 8, 31.73kb.

- Основные цели и задачи Марафона, 26.41kb.

- Лекция По дисциплине: «Психологическая служба в образовании», 284.71kb.

- Цели и задачи управления персоналом, 1630.21kb.

- Задачи урока Основные виды работ в структуре урока 1 четв, 117.68kb.

- IV. Основные результаты реализации Концепции, 301.67kb.

- Логистическая деятельность: задачи, функции и принципы, структура и классификация, 205.45kb.

- Тема: Введение. Предмет, цели и задачи прогнозирования и оценки мпи. Преимущества комплекса, 144.58kb.

- Лекция 1 Психолого-педагогическая коррекция: основные понятия, цели, задачи, направления, 5850.4kb.

- Задачи дисциплины раскрыть основные понятия философии, основные этапы её развития,, 506.18kb.

Существующая сеть контроля за загрязнением атмосферного воздуха еще не является оптимальной. Так, расчет по американской методике показывает, что в Москве необходимо иметь 76 стационарных постов (из них 31 – автоматический), а по отечественным методикам — до 450. Однако в

настоящее время это не осуществимо по экономическим причинам.

С Останкинской телебашни поступают данные о профиле температуры и ветра - главных метеорологических характеристиках, от которых зависит, накапливается загрязнение в приземном слое воздуха или интенсивно рассеивается. Контроль метеорологических параметров и загрязнения атмосферного воздуха в режиме реального времени особенно важен в случае чрезвычайных ситуаций, т.к. позволяет отследить направление перемещения загрязненных воздушных масс и оперативно принять необходимые меры.

Данные о состоянии атмосферного воздуха передаются в режиме реального времени в информационно-аналитический центр ГПУ «Мосэкомониторинг». В информационно-аналитическом центре осуществляется хранение, анализ и обработка данных мониторинга.

В связи с ратификацией Россией Киотского протокола организован мониторинг содержания в воздухе диоксида углерода (углекислого газа) и кислорода. Расширен перечень станций, контролирующих содержание мелких взвешенных частиц (РМ10).

Региональная система мониторинга г.Москвы решает следующие задачи, связанные с управлением качеством воздуха, в том числе: (СЛАЙД 5)

- контроль за соблюдением государственных и международных стандартов качества атмосферного воздуха;

- получение объективных исходных данных для разработки природоохранных мероприятий, градостроительного планирования и планирования транспортных систем;

- информирование общественности о качестве атмосферного воздуха и развертывание систем предупреждения о резком повышении уровня загрязнения;

- проведение оценки воздействия на здоровье загрязнения воздуха;

- оценка эффективности природоохранных мероприятий.

Лекция №5

Локальный мониторинг. Мониторинг промышленного предприятия. Мониторинг источника загрязнения (импактный мониторинг).

Единая государственная система экологического мониторинга (cлайд 1)

Локальный мониторинг, как правило, является составной частью регионального. Однако в ряде случаев мониторинг небольшой территории может организовываться для решения задач исключительно местного масштаба. Так, например, в начале разработки месторождения нефти или газа, или при строительстве какого либо промышленного комбината проводят фоновый мониторинг места расположения этого объекта и его ближайших окрестностей, а затем после его пуска ведут мониторинг данного района с целью выяснения влияния этого нового антропогенного источника воздействия на окружающую среду ограниченной площади.

В организации локального мониторинга обычно участвуют органы (слайд 2) Росгидромета, санитарно-эпидемиологической службы, местных комитетов по охране окружающей среды, других ведомств, имеющих на данной территории свои предприятия и учреждения, а также лаборатории предприятий и организаций, работающих или строящихся в данном районе. Всегда желательно выделение головного участника мониторинга для его координации, а в идеале - создание единой системы (подсистемы) локального мониторинга.

При организации и проведении локального мониторинга (слайд 3) должны определяться приоритетные загрязнители, прежде всего, за которыми уже ведутся наблюдения по программам глобального и национального мониторинга (или хотя бы большинство из них), а также загрязнители, выявляемые при организации мониторинга имеющихся источников загрязнения или на основе изучения технологических регламентов (проектов) создаваемых производств. При планировании и проведении локального мониторинга необходимо учитывать не только распространение загрязнителей из местных источников, но и поступление их извне за счет глобального и регионального переноса, что существенно также и при определении ПДВ и допустимой нагрузки на окружающую среду.

Существуют трудности в составлении перечня приоритетных веществ. Из многих тысяч химических соединений, выбрасываемых в окружающую среду, необходимо выбрать те, которые представляют наибольшую опасность для человека. Для этого используют такие критерии, как концентрация, распространенность, устойчивость и способность к трансформации в более опасные соединения, токсичность, воздействие на природные системы, способность к миграции и накоплению в живых организмах (Майстренко).

Для интерпретации результатов наблюдений необходимы данные о местных гидрометеорологических условиях, что и делает необходимым участие в локальном мониторинге подразделений Росгидромета. Помимо мониторинга загрязнений именно на локальном уровне важен мониторинг здоровья, осуществляемый службами Минздрава Российской Федерации.

К локальному мониторингу (слайд 4) можно отнести мониторинг среднего города (до 500 тыс. жителей), района расположения промышленного предприятия, ТЭС или АЭС, нефте-, газопромысла, разработки минеральных ресурсов, а также небольших территорий специфических географических объектов, таких как озеро, искусственное водохранилище, дельта крупной реки, лиман, морской залив и т.п.

По результатам локального мониторинга соответствующие компетентные органы могут приостанавливать деятельность предприятий, приводящих к сверхнормативному загрязнению окружающей среды, до ликвидации аварийной ситуации и ее последствий или улучшения технологического процесса, устраняющего возможность таких загрязнений. В особых случаях может ставиться вопрос о полном закрытии предприятия, его перепрофилировании или переносе в другую местность.

Результаты мониторинга локального фона на стадии проектирования и строительства также могут привести к необходимости улучшения, совершенствования проекта, изменению места строительства или даже к его запрету по экологическим соображениям.

Мониторинг промышленного предприятия (слайд 5)

Организация мониторинга промышленного предприятия начинается с определения отрасли, к которой оно принадлежит, изучения технологических регламентов, инвентаризации потребляемых ресурсов, выбросов и сбросов, а также анализа состояния окружающего предприятие района. В сбросах и выбросах должны учитываться тепло, взвешенные частицы, химические соединения и радиоактивные вещества, если таковые имеются.

Если предприятие еще не работает, то на стадиях проектирования и строительства следует провести фоновый мониторинг района, результаты которого будут служить эталоном при определении влияния на окружающую среду в районе предприятия после его пуска.

Мониторинг района промышленного предприятия обычно проводят его собственные службы и независимые организации Росгидромета, Госсанэпиднадзора, местных органов охраны природы.

На основе анализа состояния окружающей среды района и общих нормативов предприятию определяются ПДВ и ПДС, которые и должны неукоснительно соблюдаться, контроль чего также входит в программу мониторинга.

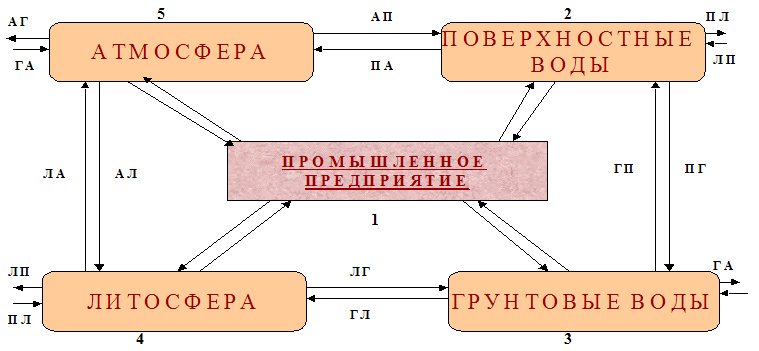

На рис. 1 показана схема (слайд 6) системы "предприятие — окружающая среда". Соответствующие подсистемы обозначаются начальными буквами названий или цифрами, стрелками показаны потоки загрязнителей между всеми подсистемами и самим предприятием, взятыми попарно. Потоки обозначены парами букв или цифр, смысл которых понятен из схемы.

Изменение массы загрязнителя в некоторой подсистеме, например, поверхностных водах, во времени будет определяться следующим уравнением (слайд 7)

dmП/dt =(V1.2 – V2.1) + (VЛП – VПЛ ) + (VАП – VПА ) + (VГП – VПГ) – QП , (1)

где V - скорость перехода загрязнителя из одной подсистемы в другую, Q - скорость деградации (разложения, распада и т.п.) загрязнителя.

Для трех других подсистем по аналогии с (1) могут быть записаны выражения, определяющие dmМ/dt , dmА/dt, dmГ/dt.

Если результаты мониторинга позволяют вычислить все значения V и Q, входящие в уравнение (1) и ему подобные, моделирование рассматриваемой системы и прогноз изменений в состоянии окружающей среды не представляют трудностей. В соответствии с их результатами можно корректировать нормирование выбросов и сбросов и дать рекомендации по совершенствованию технологических регламентов.

Рис.1. Система «предприятие - окружающая среда»

Cоставной частью локального мониторинга, а именно мониторинга промышленного предприятия, является мониторинг источника загрязнения (МИЗ). МИЗ проводят прежде всего на предприятиях для обеспечения технологической и экологической безопасности самих контролируемых объектов. В результате МИЗ были определены параметры по которым все предприятия можно разделить на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу ЗВ.

КОП= n∑(Mi/ПДКi)αi , (слайд 8)

где Mi - масса выброса i-гo вещества (т/год), ПДКi - среднесуточная ПДК i-го вещества (мг/м3) в воздухе населенных мест (н.м.), п - количество загрязняющих веществ (по перечню), выбрасываемых предприятием, а - коэффициент, учитывающий класс опасности i-го вещества (I кл. - а = 1,7; II кл. - 1,3; III кл. - 1,0; IV кл. - 0,9).

При отсутствии официально принятой среднесуточной ПДК н.м. для расчетов берут максимальную разовую ПДК н.м., или соответствующий ориентировочный безопасный уровень вредности (ОБУВ), или уменьшенные в 10 раз ПДК воздуха рабочей зоны (р.з.).

При М/ПДКi < 1 значения КОП не рассчитывают, а предприятие вообще не учитывают как опасное.

По существу, при таком подходе категория опасности предприятия является суммой категорий опасности загрязняющих веществ (ЗВ). Сами предприятия при этом делят на 4 категории опасности:(слайд 9)

особоопасные (1-я категория) - при КОП > 1 000 000;

опасные (2-я категория) - при КОП от 10 000 до 1 000 000;

малоопасные (3-я категория) - при КОП от 1 000 до 10 000;

практически (4-я категория) - при КОП < 1 000.

безопасные