К. И. Платонов слово как физиологический и лечебный-фактор

| Вид материала | Книга |

Содержание1 (стр. 472). Глубина внушенного сна 3 — дыхание в условиях спокойного внушенного сна и пробуждения из него; 4 Объективные признаки внушенного сна |

- Программа докладов секции «образ жизни и здоровье» (2010 год), 15.58kb.

- Лечебный Фитоцентр «феникс», 6469.58kb.

- Пётр Кропоткин взаимопомощь как фактор эволюции, 899.4kb.

- Взаимопомощь как фактор эволюции, 871.42kb.

- Взаимопомощь как фактор эволюции, 938.72kb.

- Биомеханика гемодинамика во время физической нагрузки, 147.52kb.

- Научная рациональность как фактор современного образования, 29.37kb.

- Что такое Логос? Обычно с греческого языка содержание этого понятия переводят как "Слово"., 108.12kb.

- Учебная программа для специальности: 1-79 01 01 Лечебное дело Факультет: лечебный, 388.42kb.

- Фактор надежности инженерно-технической службы, 41.32kb.

Давно известно что некоторые лица теряют свой сомнмбулизм

причем их способность к сомнамбулическим реакциям, в том числе и готовность дать сонную реакцию, иногда по тем или иным причинам вдруг исчезает. В то же время другие исследуемые сохраняют эту способность с молодых лет до глубокой старости.

Наконец, необходимо отметить, что сомнамбулизм данного лица, ярко выраженный в отношении одного экспериментатора, в то же время может отсутствовать в отношении другого, причем эта «сомнамбулическая готовность», с установкой на одно какое-либо лицо, путем словесного внушения может быть перенесена на другое лицо. Иногда же она вообще имеет генерализованный характер. Таким образом, по-видимому, нет постоянного, абсолютного сомнамбулизма, а есть лишь свойство нервной системы отдельных лиц давать при определенных условиях сомнамбулические реакции, обусловленные повышенной готовностью коры их мозга к глубокому функциональному расчленению на участки сна и бодрствования.

Нас давно (1930) интересовал вопрос о типе высшей нервной деятельности, к которому могут принадлежать люди, легко впадающие в сомнамбулическую стадию. К разрешению этого вопроса ближе других подошел И. Е. Вольперт (195-2). На основании своих наблюдений он пришел к выводу о том, что лица, легко впадающие в сомнамбулическую стадию гипноза, «принадлежат, как правило, к выраженному художественному типу высшей нервной деятельности». Наблюдения, проведенные в нашей лаборатории Е. С. Катковым, при массовых исследованиях внушаемости студентов театрального и музыкального техникумов, действительно подтверждают, что среди этого контингента оказывается относительно большое число лиц, у которых можно получить сомнамбулическую стадию. Таким образом, для лиц, легко дающих сомнамбулическую стадию, по-видимому, могут быть специфичны функциональное отставание и легкая тормозимость второй сигнальной системы, как и легкая возможность функционального разобщения ее от первой сигнальной системы.

Тем не менее вопрос о природе сомнамбулизма еще далек от разрешения. По-видимому, существенную помощь в анализе этого явления и выяснении вопроса о том, у каких именно людей в гипнозе могут возникать сомнамбулические реакции, может оказать лаборатория.

Путем каких же практических приемов человек может быть приводим в состояние внушенного сна? Таких приемов и лежащих в его основе физиологических механизмов два.

1. Внезапное сильное речевое воздействие, приводящее к почти мгновенно возникающему состоянию внушенного сна. В основе этого явления лежит механизм остро развившегося во второй сигнальной системе запредельного торможения, что и приводит обширные участки коры мозга в состояние сонного торможения, при сохранении речевого контакта с усыпившим (благодаря продолжающей бодрствовать зоне раппорта).

Это напоминает картину гипноза животных, при котором мозговые полушария охватываются торможением, развивающимся также по механизму запредельного охранительного торможения и приводящим животное к полной заторможенности их двигательной и сенсорной сферы, а вследствие этого и к временной утрате реакций на тактильные и болевые раздражения.

2. Воздействие многократно повторяющихся тихих, монотонных усыпляющих словесных раздражений, приводящее к постепенному развитию в коре мозга гипнотического состояния, охватывающего боль-

— 47 —

. I

шие или меньшие ее участки. В этом случае в основе развития внушенного сна лежит механизм внутреннего, или условного торможения.

Как отмечает И. П. Павлов (1927), постоянно применяющийся способ приведения человека в состояние внушенного сна — это повторно произносимые в однообразном тоне слова, описывающие физиологические изменения, у всех нас прочно связанные с сонным торможением и потому его вызывающие. Гипнотизировать может все то, что в прошлом совпадало несколько раз с состоянием сна. Нужно отметить, что большинство гипнотизирующих приемов тем скорее и вернее достигают цели, чем они чаще применяются. Таким образом, чем чаще повторяется гап-нотизация, тем более повышается гипнабильность усыпляемого. В большинстве случаев это и наблюдается в действительности.

При повторном развитии внушенного сна последний может возникать уже условнорефлекторным путем под влиянием раздражителей первой сигнальной системы, которые до этого совпадали со словесным усыплением.

Так, некоторые из наших исследуемых, неоднократно приводившиеся в состояние внушенного сна словесным внушением, сопровождавшимся ударами метронома, впадали в это состояние уже при ожидании своей очереди в приемной, лишь услышав звуки метронома, доносившиеся из лабораторного кабинета. Таким образом, звук ритмичных ударов метронома, бывший до того для этих лиц индифферентным, становится условным раздражителем первой сигнальной системы, приводящим их в состояние внушенного сна, вызывавшегося до того речевой инструкцией: «Засыпайте!», «Спите!», т. е. раздражителями второй сигнальной системы. Другие исследуемые отмечают сонливость, возникающую у них, как только они входят в помещение, в котором до того неоднократно приводились в состояние внушенного сна. В этом случае сама окружающая обстановка вызывает у них условнорефлекторным путем развитие картины внушенного сна.

Приводим пример из наших прежних наблюдений (1930).

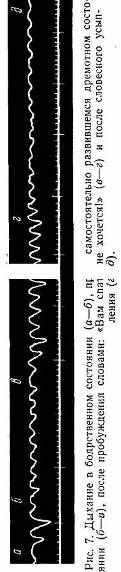

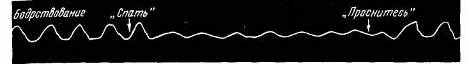

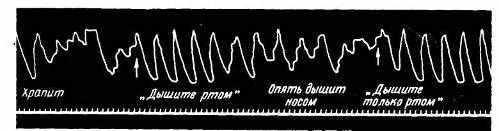

Исследуемая Ш., регулярно приходившая в лабораторию для сеансов внушения, после ряда таких посещений, как только ее укладывали на кушетку, тотчас же, задолго до усыпления, начинала впадать в дремотное состояние (что мы могли уловить по кривой дыхания в самом начале работы записывающего аппарата). В связи с тем что такого рода явление было нежелательным, приходилось прерывать его соответствующим словесным внушением: «Вам не хочется спать!», после чего дыхание становилось более глубоким и одновременно появлялись другие признаки бодрствования (рис. 7).

Когда же однажды мы представили исследуемой Ш. возможность заснуть таким образом до начала исследования, то оказалось, что в этом самостоятельно развившемся под влиянием окружающей обстановки условнорефлекторном сне у нее сохранились все специфические особенности внушенного сна: реагирование на словесное воздействие, реализация внушенных состояний и пр.

То же явление наблюдал и наш сотрудник А. М. Цынкин ('1930). И. О. Нарбутович (1933) сочетал слова, которыми внушалось усыпление, с действием метронома при частоте 58 ударов в минуту, а слова, которые пробуждали усыпленного, — с действием метронома при частоте 200 ударов в минуту. Таким путем у усыпляемых он выработал соответствующие условнорефлекторные реакции. При частоте 58 ударов в минуту метроном вызывал у исследуемых состояние сна, а при 200 уда-пят r mmhvtv эти лица пробуждались. Все это подтверждает слова

легко входит на основании одновременности во временную условную связь с многочисленными внешними агентами» 1.

Следует отметить, что нередко приходится наблюдать неблагоприятное влияние на возникновение внушенного сна непривычных условий внешней среды: лица, быстро впадающие в состояние внушенного сна в привычных условиях, в новой, необычной для их первой сигнальной системы обстановке первое время засыпают медленнее и менее глубоко, а иногда их вначале совсем не удается усыпить. Наоборот, при частых усыплениях в обычной для них обстановке внушенный сон развивается быстрее.

Одного больного, долго не поддававшегося гипнотизации, нам удалось усыпить, дав ему в руки книгу для чтения, что он сам обычно делал дома, читая на ночь. Другой больной засыпал лишь после поглаживания его по спине. Оказалось, что в раннем детстве так именно усыпляла его мать.

Все это говорит о том, что внушенный сон развивается по механизму временных связей. .

Итак, для возникновения внушенного сна как особого физиологического состояния коры мозга, подобного, но не тождественного состоянию естественного сна, необходимы:

1) наличие у исследуемого положительного от- ;нК 5 fi I ношения к возможности усыпления;

2) легкая тормозимость коры мозга усыпляемого и ее готовность к функциональному расчленению на сонные и бодрствующие участки;

3) отсутствие каких-либо противодействующих этому причин;

4) исходящие от усыпляющего соответствующие гипногенные словесные внушения.

Подробнее об условиях развития внушенного сна см. примечание 1 (стр. 472).

Глубина внушенного сна

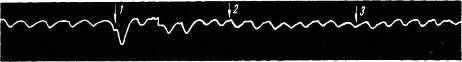

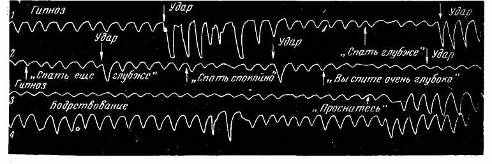

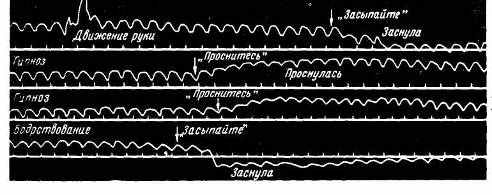

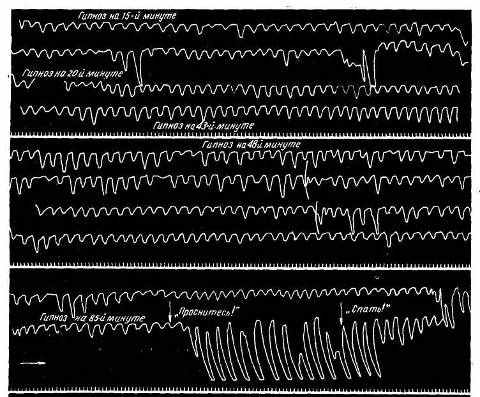

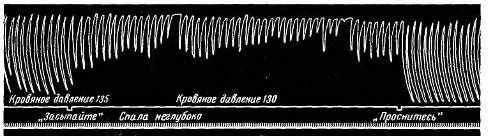

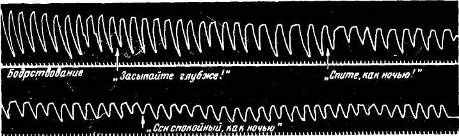

Нас интересовал вопрос о возможности изменения словесным внушением степени интенсивности (глубины) внушенного сна. Для этой цели мы использовали слова соответствующего содержания: «Засыпайте глубже!», «Спите глубоко!», «Спите неглубоко!», «Находитесь в легкой дремоте» и т. д. При этом для определения глубины сна обычно применялись различные раздражители, вызывающие у исследуемого реакцию, характер которой мог быть так или иначе объективно зарегистрирован. Одни и те же раздражители вызывали различные по выраженности реакции в зависимости от содержания внушения, направленного на изменение глубины сна. Пневмограммы, приведенные на рис. 8 и 9, свидетельствуют о том, что путем словесного воздействия можно как углублять, так и ослаблять тормозное состояние коры мозга.

Деятельнor

И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей неавиой

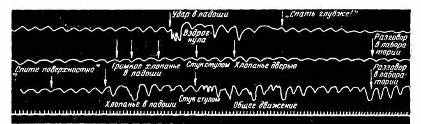

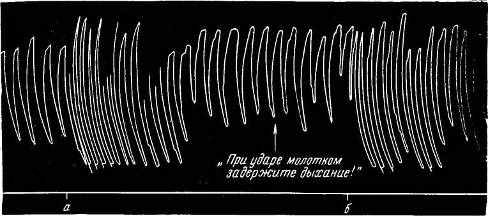

В какой мере состояние внушенного сна может быть углублено путем словесного воздействия, показывают наши исследования, относящиеся к 1928 г., в которых в качестве раздражителя применялся сильный удар металлическим молотком по большому листу (площадью 1,3X1,5 м) кровельного железа.

На это раздражение исследуемая в бодрственном состоянии всегда давала весьма бурную дыхательную реакцию, сопровождавшуюся также повышением кровяного давления (на 15—20 мм). На рис. 10 видна эта дыхательная реакция. Она не могла быть произвольно задержана

Рис. 8. Дыхание во внушенном сне. Кашель экспериментатора (1) вызвал изменение

дыхания. После инструкции «Спать глубже!» (2) изменения дыхания на тот же

раздражитель не наблюдалось (3).

исследуемой даже в том случае, когда имелось соответствующее приказание: «При ударе молотком задержите дыхание!», как это и показывает правая часть кривой.

Избрав для проверки степени глубины внушенного сна раздражение в форме удара молотком по железному листу, мы в дальнейшем углу-

Рис. 9. Дыхание во внушенном сне. Внезапный сильный удар в ладоши над самым ухом усыпленной вызвал изменение дыхания и общее движение. После приказа «Спать глубже!» тот же раздражитель, как и ряд других, реакции не вызвал. После словесного внушения «Спите поверхностно!» те же раздражители снова вызывали реакции.

бляли внушенный сон словами: «Спать глубже!», «Вы спите очень глубоко!». Каких-либо других внушений, так или иначе способствующих торможению слухового анализатора («Вы не слышите» и т. п.), в данном случае сознательно не делалось.

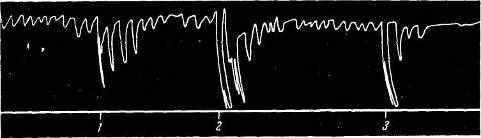

Усыпив исследуемую путем обычного приказа: «Засыпайте!» «Спать!» и убедившись по кривой дыхания в действительном наступлении внушенного сна, мы наносили сильный удар молотком по железному листу. Пробуждения это не вызывало, но реакция со стороны дыха-' ния получалась довольно сильная (рис. 11). Однако она была слабее, чем в бодрственном состоянии. После дальнейшего углубления сна эти пробы давали более слабую реакцию и в конце концов раздражитель не стал вызывать изменений со стороны дыхания.

Для искключения сомнения в возможности привыкания исследовемой

к указанным раздражителям ( удары по железному листу) было проведено

контрольное исследование, состоявшее в том, что во время внушенного сна без каких бы то ни было словесных внушений мы нанесли несколько ударов молотком по тому же листу. Как показывает кривая, при каждом; таком ударе во все моменты раздражения реакция была одинаковой по силе (рис. 12).

Рис. 10. Дыхательные реакции бодрствующей исследуемой на сверхсильные для нее

звуковые раздражители (удары молотком по железному листу). й — удар нанесен внезапно; б—после инструкции; «При ударе молотком задержите дыхание'».

Рис. 11. Изменение словесным внушением глубины внушенного сна. Показателем глубины сна служила величина дыхательной реакции исследуемой на внезапные звуковые раздражения (удары молотком по железному листу).

и 3 — ослабление дыхательной реакции на удар по мере углубления внушенного сна; 3 — дыхание в условиях спокойного внушенного сна и пробуждения из него; 4 — дыхание в бодрственном состоянии.

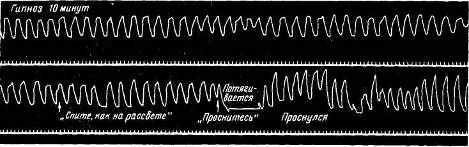

В связи с этим возник вопрос, наступит ли у наблюдаемого лица внушенный глубокий и спокойный сон, если словесное внушение об этом будет сделано не на данное, а на будущее вре'мя.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследуемой Ш. во внушенном сне было сделано внушение такого содержания: «Послезавтра, 8 декабря, вы придете в лабораторию, ляжете на кушетку, тотчас же заснете, будете спать крепким и глубоким сном, и ничто не будет вас пробуждать!». Это внушение реализовалось полностью: как только исследуемая через день пришла в лабораторию, она сама легла на кушетку и тотчас же засну

ла обьективными признаками чего были соответствующие изменения-

дыхания и падение артериального давления. При этом на протяжении 45-минутного сна такие раздражения, как громыхание большого железного листа и удар по нему железным молотком, не вызывали тех реакций, которые возникали без соответствующего внушения.

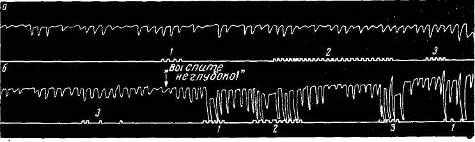

Внушение неглубокого сна тотчас же привело к восстановлению всех указанных реакций на действие раздражителей (рис. 13). При повторном исследовании картина была такая же.

Рис. 12. Дыхание во внушенном сне при ряде одинаковых по силе внезапных звуковых

раздражений. /, 2 и 3 — удары молотком по железному листу.

Резюмируя данные этих исследований, нужно сказать, что, вызывая словесным воздействием состояние внушенного сна, в последнем путем соответствующих словесных внушений можно ослаблять заторможенное

Рис. 13. Дыхание во внушенном сне.

в —в условиях глубокого сна, возникшего в результате сделанного ранее постгипнотического внушения (реакции на раздражения отсутствуют); о — после инструкции: «Вы спите неглубоко!». На различные раздражения возникает дыхательная реакция. / — кашель экспериментатора; 2 — громы- ] хание листа железа; 3— удары молотком по железному листу.

состояние коры мозга или, наоборот, усиливать его, объективным показателем чего могут служить реакции со стороны тех или иных отделов | вегетативной нервной системы.

Еще более показательны исследования степени глубины внушенного I сна, проведенные Ю. А. Поворинским и Н. Н. Трауготт (1936) по методу условных рефлексов, 'причем этим авторам удалось путем словесного внушения довольно тонко регулировать глубину внушенного сна, доби-[ ваясь проявления различных фаз сонного торможения — уравнительной,! парадоксальной и ультрапарадоксальной. Если в наших исследованиях критерием углубления внушенного сна служили дыхательные реакции, то у данных авторов показателем были двигательные реакции.

Аналогичние результаты были олучены при исследовании сомнабу

лической стадии: пользуясь словесн'ым внушением, авторы изменяли интенсивность сонного торможения (в ту или другую сторону). При этом критерием служило состояние условных (мигательных) рефлексов: при внушении глубокого сонного торможения условные мигательные рефлексы исчезали, при внушении же неглубокого сна они у большинства исследуемых вновь проявлялись. Та же закономерность наблюдалась и в отношении безусловных мигательных рефлексов.

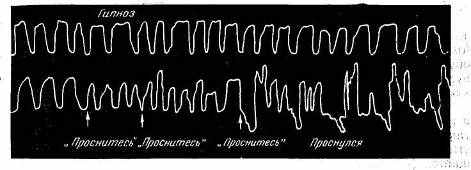

В последнее время аналогичные данные были получены А. И. Маре-ниной (1952), которая применила для этого электроэнцефалографическое исследование. При изменении путем словесных внушений глубины внушенного сна возникали соответствующие изменения и в характере электроэнцефалограммы.

Все эти данные с несомненностью указывают на возможность управления глубиной внушенного сна, используя соответствующие внушения.

Объективные признаки внушенного сна

Итак, мы убедились в том, что при определенных условиях словесное воздействие, примененное в форме императивной словесной инструкции: «Засыпайте!», «Спите!», действительно приводит кору мозга человека в состояние сонного торможения (внушенного сна), причем в ней остается бодрствующий пункт, обеспечивающий сохранение раппорта с усыпляющим. В этих условиях открывается возможность особенно эффективного воздействия на корковую динамику в виде словесного внушения того или иного содержания.

Для доказательства того, что в организме человека при этом происходят изменения, соответствующие содержанию слов усыпления, мы объективно регистрировали реакции со стороны вегетативной нервной системы. Особое значение мы придавали уровню артериального давления, так как ни в одном из классических трудов по гипнозу не было сколько-нибудь точных указаний на его состояние во внушенном сне.

Результаты исследований ряда авторов, опубликованные в прошлые годы, в этом отношении очень скудны и противоречивы. Так, по данным Ленка (Lenk, 1920), в гипнотическом сне артериальное давление повышается, из чего он делает вывод, что загипнотизированный находится в состоянии аффекта. По данным Дейча и Кауфа (Deutsch и Kauff, 1923), артериальное давление во время внушенного сна также повышается.

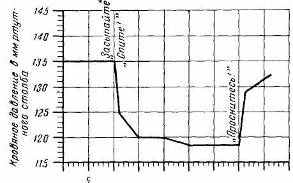

Нами было подмечено, что во внушенном сне артериальное давление оказывается не повышенным, а пониженным. Так, наш сотрудник А. М. Цынкин (1930) провел систематическое исследование у большого числа лиц (71 наблюдение у 26 исследуемых) артериального давления во внушенном сне. Данные автора показали, что в условиях внушенного сна оно было ниже, чем в бодрственном состоянии, 'причем у разных исследуемых степень падения его колебалась от 8 до 25 мм.

Было отмечено также, что скорость падения артериального давления при переходе из бодрственного состояния в состояние внушенного сна и повышения давления при пробуждении находилась в прямой зависимости от скорости перехода усыпляемого из одного состояния в другое. Это явление оказалось вполне закономерным: когда бы мы ни исследовали артериальное давление, у любого исследуемого всегда наблюдалась такая картина (рис. 14).

М. А. Сергеев (1954) исследовал 28 человек, находящихся во внушенном сне, причем им было получено 50 тонометрий. По его данным, у

27 человек после их усыпления систолическое давление снизилось а у 22 человек

снизилось также и диастолическое давление ( чел

человек сигтоличргклр

tlPUUD Т7 л г» п а

(на 5-15мм) Повышение систолического давления

на 5—30 мм) была отмечено у 6 человек, а повышение диастолического (на 5—10 мм) —

у 4 человек.

Аналогичные результаты были получены Л. И. Шредером (1956), который определял кровяное давление не только в плечевых, но и в височных артериях, а также М. М. Желтаковым, Л. Д. Исаевым и

Ю. К- Скрыпкиным (1956). В обоих случаях в гипнозе кровяное давление, как правило, снижалось.

Отметим, что А. М. Цын-кин (1930) в сотрудничестве с К. К. Платоновым измерял артериальное давление и в естественном сне, в котором оно тоже оказывалось пониженным.

Далее нас интересовали реакции со стороны сосудистой с ист е-

о

35 40

10 15 20 25 30 время в минутах

Рис. ;14. Изменения уровня кровяного давления при погружении во виушенный сон и выходе из него.

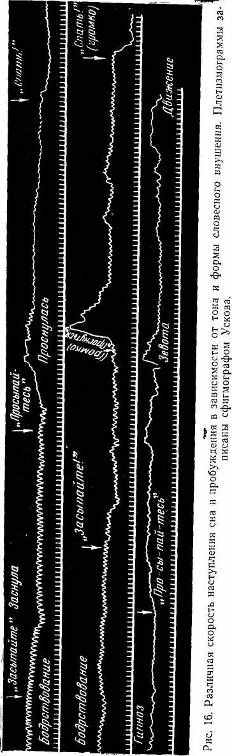

мы, возникающие при ne-j реходе от бодрственного| состояния в состояние; внушенного сна. Как видно из плетизмограмм (записанных с помощью сфигмографа]

Ускова), при засыпании наблюдается понижение, а с пробуждением—]

повышение сосудистого тонуса (рис. 15).

Л1 \<\у

Рис. 15. Расширение сосудов при переходе во внушенный сон и сужение их при переходе в состояние бодрствования. Плетизмограммы записаны сфигмографом Ускова.

Следует отметить, что при этЪм вполне отчетливо сказывается также влияние самой формы и тона производимого врачом внушения. Так, энергично и коротко произнесенные слова: «Спать!», «Проснуться!» дают быстрое изменение уровня кривой, в то время как медленное, спокойное произнесение слова «про-сы-пай-тесь» вызывает соответствующую медленную реакцию со стороны сосудов (рис. 16). При этом уровень кривой после приказа: «Спать!» закономерно падает, в том время как после сигнала: «Проснитесь!» повышается.

Плетизмографические кривые полученные А. М. Цынкиным, также свидетельствуют о понижении сосудистого тонуса во внушенном сне. При этом, по данным Ю. А. Пово-ринского (1949,1953), плетизмограм-мы во время внушенного и естественного сна почти не отличаются друг от друга, причем в течение глубокого естественного, как и глубокого внушенного сна автор получал «нулевую кривую с четким рисунком дыхания, пульсации и достаточно большой амплитудой».

Относительно состояния дых а-н и я и пульса в условиях внушенного сна единства мнения также не было. Результаты, полученные различными авторами, оказывались весьма разноречивыми.

Так, по Дейч и Кауфу (1923), пульс и дыхание при усыплении и во время внушенного сна учащаются, по Киршенбергу (Kirschenberg, 1925) —во внушенном сне замедляются, а по мнению других авторов [Бернгейм, Левенфельд, Кронфельд (Kronfeld)], каких-либо изменений в характере пульса и дыхания не происходит. По данным А. Ф. Лазурско-го и Э. А. Гизе, как ускорение пульса и дыхания, так и замедление их (наблюдения над 11 лицами) стоит в зависимости от глубины внушенного сна. Наконец, по мнению Брэда (1843), Ленка (1920), А. В. Герве-ра (1925), пульс и дыхание во внушенном сне ускоряются. Нужно думать, что такие противоречия в выводах могли быть обусловлены несовершенством применяемой ими методики исследования.

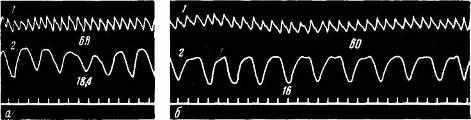

Как показали наши наблюдения «спокойной» методике усыпления при инструкции «Спать!», «Засыпайте!» наблюдается замедление пульса (на 8—12 ударов в минуту) и дыхания.

Так, А. М. Цынкин (1930), исследуя пульс и дыхание у 24 человек (1930) в большинстве случаев во внушенном сне (67 исследований), пришел к выводу, что в состоянии глубокого внушенного сна пульс замедляется на 6—12 ударов в минуту,

а пр« внушенном сне слабой и средней степени на 3—7 ударов в минуту. Число дыханий у всех наблюдаемых им лиц также замедлялось на 3—6 в минуту (рис. 17), что находилось в зависимости от глубины внушенного сна. Замедление дыхательных экскурсий происходило за счет удлинения паузы между вдохом и выдохом. В этих условиях дыхание стано-; вилось более равномерным и в то же время в большей или меньшей! степени поверхностным. Глубина дыхания, как показали измерения кривых, в среднем уменьшалась почти вдвое. Некоторое исключение составили двое наблюдаемых, у которых в момент усыпления отмечалось учащение дыхания (так же, как и пульса);! потом оно, однако, замедлилось. Лишь в некоторых случаях частота его стала такой же, как и в бодрственном состоянии, при пониженном арте-

Рис. 17. Пульс (1) и дыхание (2) в состоянии бодрствования (а) и во внушенном сне (б). Цифры обозначают частоту пульса и дыхания в минуту.

риальном давлении. Кривая дыхания у этих исследуемых в бодрственном состоянии была не всегда ровной как по ритмике, так и по глубине. ( Во внушенном сне эти колебания исчезали.

Обратимся к рассмотрению данных, полученных нами в 1928 г. при электрокардиографической регистрации состояния сердечной деятельности наблюдаемых нами лиц. Приводим пример.

У исследуемой Ш., 42 лет, в бодрственном состоянии в положении лежа пульс был 62 удара в минуту, артериальное давление 135 мм рт. ст. Дается приказ «Засыпайте!» С этого момента пульс несколько учащается, причем если до того длительность одной сердечной волны была 0,97 секунды, то она стала равной 0,90 секунды. Однако после полного перехода в состояние внушенного сна длительность сердечной волны вернулась к ее прежнему значению — 0,97 секунды. В дальнейшем пульс стал замедляться: через 30 минут после усыпления — 60 ударов в минуту, на 40-й минуте—■ 57 ударов в минуту, артериальное давление 125 мм. Пробуждение с полной амнезией.

Эти данные говорят о том, что если при переходе из бодрственнога состояния в состояние внушенного сна пульс учащается, то во время, самого процесса усыпления он замедляется. По-видимому, это учащение нужно рассматривать как прямую реакцию непосредственно на самое внушение, в то время как состоянию внушенного сна как таковому отвечает замедление пульса, возникающее с момента начала развития сонного торможения и в дальнейшем выражающееся еще более резко.

У одной находившейся в нашей клинике больной базедовой болезнью в течение первых сеансов гипноза пульс замедлялся со 117 до 105 ударов в минуту, а при последующих — даже до 100 ударов (А. М. Цын-кин и Ю. Б. Грунфест). И. М. Русецкий (1930), исследуя пульс и дыхание, также нашел, что переход в состояние внушенного сна ведет к замедлению ритма дыхания, быстро выравнивающегося по прекращении

сна, в то время как пульс обнаруживает более стойкую и более заметную тенденцию к замедлению.

Сюда могут быть отнесены произведенные Г. Я- Либерманом у 13 лиц исследования глазо-сердечного рефлекса, показавшие, что во время внушенного сна этот рефлекс усиливается почти вдвое, тогда как орто-статический сердечный рефлекс выражен в меньшей степени. При этом в положении лежа пульс во внушенном сне замедлен больше, чем в бодрственном состоянии.

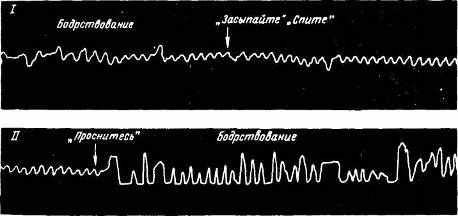

Рис. 18. Изменение дыхания при переходе во внушенный сон и в состояние бодрствования.

Переходя к рассмотрению реакции со стороны дыхания, следует отметить, что у ряда наблюдаемых нами лиц при переходе их в состояние внушенного сна наблюдалось не только замедление дыхания, но и изменение глубины дыхательных экскурсий, причем у большинства — в сторону их большей поверхностности.

Рис. 19. Изменение дыхания при переходе во внушенный сон и в состояние бодрствования.

/ — в начале сеанса; // — в конце сеанса.

Например, находившийся под нашим наблюдением исследуемый К-, 28 лет, в прошлом алкоголик, засыпал быстро, под влиянием одного лишь словесного сигнала: «Спать!» На рис. 18 очень демонстративно показано возникающее при этом быстрое и резкое замедление дыхания. уплощение дыхательных волн, а также быстрый подъем их при противоположном сигнале: «Проснитесь!» На 20-й минуте внушенного сна дыхание у исследуемого К. оказалось замедленным.

У исследуемой Ф., 27 лет, при 8-м исследовании, проведенном в сидячем положении, наблюдалась ясная картина обычного во внушенном сне выравнивания дыхательных волн и наряду с этим ослабление дыхания (по сравнению с дыханием в бодрственном состоянии). Верхняя кривая (рис. 19) иллюстрирует картину дыхания перед усыплением

и в начале сна, а нижняя — в конце непрерывного длительного сна и по пробуждении. Пробуждена на 28-й минуте. Здесь, как и в первом случае, при переходе из одного состояния в другое особенно демонстративна быстрая смена реакций со стороны дыхания. Это выравнивание дыхания, спокойствие и ритмичность его особенно отчетливо вырисовываются на пневмограммах, записанных в течение почти Р/г-часового внушенного сна при лежачем положении наблюдаемой (рис. 20).

Рис. 20. Дыхание во внушенном сне, продолжавшемся 1 У2 часа.

На протяжении всего этого времени дыхание оставалось поверхностным, на уровне выдоха, и в достаточной степени ритмичным. На кривой видны нарушения глубины дыхания и его ритма, обусловленные привходящими факторами — переменой положения тела, общими движениями, движениями головой, звуковыми раздражениями (случайное падение стула). В конце пневмограммы представлена картина дыхания в бодрст-венном состоянии. Видны изменения ритма дыхания, имевшие место при переходах из одного состояния в другое: наряду с изменением глубины дыхания отмечалось и замедление его.

Как пример выравнивания и замедления дыхания во время внушенного сна приводим наблюдение над больным Н. Дыхание в бодрствен-ном состоянии у него оказалось крайне неравномерным. Во внушенном сне дыхание замедлилось (9 в минуту) и в значительной мере выравня-лось (рис. 21).

Следует отметить, что быстрота изменения ритма дыхания происходит при этом параллельно быстроте засыпания что особенно заметно

у наблюдаемой Ш. У других лиц, засыпавших не сразу, при постепенном развитии глубины внушенного снй изменения дыхательной кривой развивались также постепенно.

Итак, на основании довольно большого числа наблюдений, проведенных нами совместно с А. М. Цынкиным, можно принять, что во внушенном сне пульс и дыхание, как правило, замедляются, причем дыхание в большинстве случаев становится не только ослабленным, но и более ритмичным, т. е. выравнивается, в то время как кровяное давление при этих условиях, как правило, падает.

Исследования Я. Л. Шрайбера (1948) также показали, что при длительном состоянии внушенного сна вегетативные показатели (пульс, кровяное давление, дыхание, потоотделение, уровень сахара в крови) падают, что происходит без каких-либо специальных внушений в этом направлении. ; ..

Рис. 21. Дыхание во внушенном сне у больного аффективной эпилепсией.

И. М. Виш (1959) получил аналогичные данные при исследовании сосудистых реакций и дыхания, причем те же. явления были получены им даже после введения стрихнина.

Таким образом, реакции со стороны пульса, дыхания, кровяного давления и тонуса сосудов действительно могут служить объективными признаками наступившего сна, в частности внушенного. Особенно ценны в этом отношении изменения артериального давления.

Далее представляют интерес данные Р. Я. Шлифер (1930), полученные в нашей клинике у 6 лиц с регистрацией во внушенном сне реакции артериального давления на инъекцию адреналина. По этим данным, при введении под кожу 1 мл 1 % раствора адреналина у 4 наблюдаемых возникала ваготоническая реакция, а у 2 реакции со стороны кровяного давления совсем не было в противоположность симпатикотонической реакции, имевшей место у всех них в бодрственном состоянии.

Аналогичные результаты были получены И. С. Сумбаевым, а за рубежом— Гейлихом и Гоффом (Heilig и Hoff). Исследуя состояние вегетативной нервной системы у лиц, находящихся в глубоком естественном сне, они обнаружили, что подкожное введение адреналина, вызывавшее значительное повышение артериального давления в состоянии бодрствования, в естественном сне приводило к незначительному его повышению или совершенно не меняло его. У 4 человек в глубоком внушенном сне инъекции адреналина также не вызывали повышения артериального Давления.

Столь же показательны данные исследований И. М. Виша (1953), свидетельствующие, что подкожная инъекция лечебной дозы фенамина,

[' \

'i t

сделанная во время внушенного сна, вызывает у больного понижение артериального давления и замедление сердечной деятельности.

По данным Ф. П. Майорова (1948), изменения двигательной хро-наксии в неглубоком естественном сне сходны с изменениями, наступающими во внушенном сне.

К этим наблюдениям нужно добавить данные рентгенографических исследований, проведенных нами совместно с рентгенологами Т. Г. Осетинским (1927), Н. М. Бесчинской (1931) и В. А, Плотица (1950) в отношении мышечного тонуса желудка во время внушенного сна.

У 16 здоровых лиц после усыпления, как правило, отмечалось резкое понижение тонуса желудочной мускулатуры: желудок опускался ниже, чем в бодрственном состоянии, меняя при этом свою форму (рис. 22). Вместе с тем замедлялась и эвакуация бариевой массы.

Картина гипотонического состояния желудка наблюдалась в основном у всех наших исследуемых, причем эта гипотония всегда была выражена довольно резко.

Понижение тонуса наблюдалось и со стороны других органов. Так, особенно бросалось в глаза изменение экскурсии куполов диафрагмы. Амплитуда их колебаний становилась меньше, что, по-видимому, было обусловлено не только влиянием коркового сонного торможения на тонус самой диафрагмы, но и понижением дыхательной функции грудной клетки в целом.

По нашим данным (совместно сМ. Л. Линецкими А. К- Трошиным), в состоянии внушенного сна наблюдаются соответствующие изменения также со стороны выделения желудочного сока: секреция его резко уменьшается, а при более глубоком внушенном сне и полностью прекращается (при исследовании на тощий желудок).

О. Л. Гордон (1948), изучая у больной с фистулой желудка желудочную секрецию, установил, что в условиях внушенного сна возникает значительное снижение секреции. Как это выяснил Ф. И. Комаров (1953), в условиях обычного сна имеет место уменьшение и желудочной, и гепато-панкреатико-дуоденальной секреции. Таким образом, и в этом отношении явления во внушенном сне сходны с таковыми и в естественном сне.

Аналогичные результаты были получены Джонстоном и Васгеймом (Johnston a. Washeim, 1928). Их исследования показывают, что состояние внушенного сна приводит к временному торможению желудочной секреции, причем кривые общей кислотности и свободной соляной кислоты во время естественного и внушенного сна почти тождественны.

Исследования Глазера (Glaser, 1924), касающееся содержания ионов кальция в крови, показали, что как во время естественного сна, так и в условиях внушенного сна концентрация ионов кальция в крови падает пропорционально степени углубления сна.

Считаем необходимым (упомянуть также об исследованиях дерматолога А. И. Картамышева (1942) в отношении так называемого феномена Мюллера, заключающегося, как известно, в том, что после внутри-кожного введения бодрствующему лицу незначительного количества молока (или раствора виноградного сахара, воды, воздуха и т. п.) наблюдается падение количества лейкоцитов в периферической крови. Ф. М. Мюллер считал, что это явление обусловлено болевым раздражением кожи, рефлекторно вызывающим раздражение блуждающего нерва, что и ведет к расширению сосудов в области п. splanchnici и уве-"«tTouuin r ней количества лейкоцитов, за счет-чего в периферических

F.::. 22. Рентгенограмма желудка, с — а бодрственном состоянии;

Рис. 22. Рентгенограмма же

Изучая механизм данного феномена у 22 больных с заболеванием кожи в (условиях внушенного сна и проделав 311 исследование, А. И. Кар-тамышев установил, что при этом феномен Мюллера отсутствует. А. И. Картамышев пришел к выводу, что в феномене Мюллера имеет значение не болевое раздражение, которое он устранял соответствующим внушением, а само состояние глубокого внушенного сна, в котором делалась инъекция. У тех же больных по прекращении внушенного сна феномен Мюллера получался снова. Отсюда автор делает правильный вывод, что этот феномен может быть обусловлен сдвигами в состоянии вегетативной нервной системы, связанными с самим состоянием внушенного сна.

В 1927 г. нами совместно с А. В. Репревым была проделана проба кожно-гальванического рефлекса в бодрственном состоянии наблюдаемых и в состоянии внушенного сна, показавшая, что и с этой стороны могут быть получены объективные доказательства в пользу происходящих в организме изменений. Действительно, исследованиями, проделанными в последнее время Ю. А. Поворинским, установлено, что при действии снотворных, при самостоятельном засыпании или же при погружении во внушенный сон колебания кожно-гальванического рефлекса становятся незначительными и более или менее однообразными по своему характеру. Пробуждение же во всех случаях вызывает быстрое изменение характера этого рефлекса, сопровождающееся колебаниями его величины.

А. И. Маренина (1952 а) проводила гальванометрическое исследование потоотделения (по модифицированному ею методу Подерни) в условиях «эк естественного, так и внушенного сна. Она установила, что в обоих случаях при засыпании потоотделение уменьшается, доходя при глубоком сне до наиболее низкого уровня. Во внушенном сне секреция пота снижается тем больше, чем глубже состояние внушенного сна. По ее же данным, как во внушенном, так и в естественном сне характер электрической активности коры мозга совпадает (1952 6).

Н. Г. Безюк (1953), проводя у больных с кожными заболеваниями исследования электрической активности головного мозга, показал, что во внушенном сне происходит полное угасание альфа-ритма, или же уменьшение его частоты и амплитуды (по сравнению с бодрственным состоянием). При лобном отведении альфа-ритм исчезает быстро, одновременно с чем снижается частота и амплитуда бета-ритма. По пробуждении альфа-ритм появляется с большими амплитудами, учащается и бета-ритм. Через 8—10 секунд после пробуждения электрическая активность мозга приобретает характер, обычный для бодрственного состояния. Важно выяснить картину вегетативных реакций при различной глубине внушенного сна. Мы уже видели, что глубина внушенного сна не остается без влияния на глубину дыхания. Так, на рис. 9 и 11 нами были приведены кривые, полученные при углублении внушенного сна путем соответствующего словесного внушения, причем параллельно с другими объективными признаками углубления сна имело место также уплощение дыхательной кривой.

Аналогичная картина отмечалась, когда сон исследумой Ш. был неглубок. Глубина дыхания уменьшалась у нее в среднем веего лишь вдвое (рис. 23). На этот раз исследуемая Ш., всегда засыпавш ая быстро и быстро впадавшая в состояние глубокого сна, спала неглубоко. По ее заявлению, она лишь «глубоко дремала» и иногда даже смутно улавливала все происходившее в лаборатории. При этом и артериальное давление у нее упало на 5, а не на 110 делений, как это наблюдалось, при глубоком внушенном сне.

По-видимому, степень падения артериального давления действительно могла служить объективным критерием глубины сна. Так, в 1ря-де случаев с полной очевидностью проявлялся параллелизм этих явлений: чем ниже при процессе развития сна падало артериальное давление, тем поверхностнее было и дыхание (независимо от способа усыпления). В пользу наличия постоянной связи между глубиной сна и глубиной дыхания могла говорить также постепенность уменьшения амплитуды кривой дыхания в период засыпания. Таким образом, кривая дыхания может служить также показателем скорости засыпания. Более детальные исследования А. М. Цынкина (1930) подтверждают, что артериальное давление и глубина дыхания находятся в обратном отношении к глубине внушенного сна. При этом чем медленнее происходит засыпание, тем медленее падает артериальное давление.

Рис. 23. Дыхание в условиях позерхностного внушенного сна.

На основании этих данных мы с полной уверенностью можем говорить о том, что с (углублением внушенного сна дыхание и пульс замедляются, причем у большинства наблюдаемых лиц дыхание становится более поверхностным. Однако могут быть индивидуальные отступления от этого общего положения, что отмечается, как известно, и во время естественного сна, когда с углублением сна может встречаться даже своеобразный чейн-стоксоподобный тип дыхания.

Особенно отчетливо иллюстрируют сказанное, кривые дыхания исследуемого М., 45 лет (рис. 24). Из них видно, что до усыпления дыхание у исследуемого М. было довольно глубоким. По мере внушения более глубокого сна глубина дыхания постепенно уменьшалась. Чрезвычайно интересна в данном случае картина изменения высоты дыхательных волн, относящаяся к моменту словесного внушения: «Спите, как ночью!», что, по-видимому, явилось условнорефлекторным воспроизведением картины перехода к режиму дыхания, возникающего во время естественного ночного сна.

Подметив это явление и зная, что исследуемый, будучи охотникам, привык просыпаться на рассвете, мы сделали ему соответствующее внушение: «Вы спите, как на рассвете!». Если присмотреться к пневмограм-ме (рис. 25), можно подметить известные изменения в глубине дыхания: оно сделалось менее поверхностным.

О возможности такой именно условнорефлекторной связи говорит следующее наблюдение, сделанное нами совместно с А. Н. Мацкевич: стремясь приблизить условия внушенного сна к состоянию естественного ночного сна, мы сделали исследуемой Ш., погруженной в гипнотический сон, внушение: «Теперь 3 часа ночи, и вы спите так же крепко, как в этот ночной'час!» Мы тотчас же заметили, что артериальное давление упало

на 10мм больше против обычного его падения во внушенном сне. Таким образом, как в данном, так и в предыдущем случаях возник условный сонный рефлекс на определенное время ночи.

Из всего этого следует, что картина изменений со стороны ряда вегетативных показателей, имеющая место при переходе в состояние внушенного сна, с углублением этого сна претерпевает аналогичные дальнейшие изменения, параллельные изменению глубины внушенного сна.

Рис. 24. Дыхание медленно засыпающего исследуемого. Наиболее заметное изменение дыхания произошло после сделанного внушения: «Спите, как ночью!».

Нам кажется, что приведенные данные вполне достаточны для утверждения, что переход в состояние внушенного сна влечет за собой картину общего вегетативного сдвига в сторону ваготонии, тем более, что в этих условиях наблюдаются и другие симптомы этого сдвига —

Зис. 25. Изменение дыхания при переходе сна в более поверхностный после сделанного внушения: «Спите, как на рассвете!».

сужение зрачков, гипотония поперечнополосатой мускулатуры, мягкого неба и т. п. (рис. 26), а также желудочной мускулатуры (рис. 22, б).

Рассмотрим явления и состояния, в равной мере связанные как с естественным, так и с внушенным сном. Из повседневных наблюдений хорошо известно, что спящий может реагировать на некоторые внешние раздражения, причем глубину его сна обычно принято определять именно по величине реакции его на раздражения той или иной силы. Таким образом, спящий не теряет связи с внешним миром и так или иначе реагирует на раздражения. В противном случае его невозможно было бы вывести из глубокого сна, пока он сам не проснется. В связи с этим представлял интерес вопрос о возможности таких же реакций и у лиц, находящихся во внушенном сне.

В поставленных для этой цели ориентировочных исследованиях мы пользовались различного рода раздражителями, усыпляя исследуемого

лишь приказом: «Засыпайте!», «Спите!», т. е. без каких бы то ни было других внушений, могущих повлиять на глубину сна или на характер возникающих в организме реакций. При этом мы применяли звуковые раздражители небольшой интенсивности. Все это не вызывало изменения кривой дыхания у наблюдаемого нами лица, находящегося в состоянии внушенного сна. Но более сильные звуковые раздражения, в виде хлопанья в ладоши над самым ухом или сильного стука, не пробуждая спящего, уже вызывали реакцию со стороны его дыхания (рис. 9).

Так, у исследуемой Ш. в состоянии внушенного сна при изменившемся дыхании и пульсе, падении артериального давления на 10 делений и постгипнотической амнезии, т. е. при всех объективных признаках внушенного сна, реакции на звуковые раздражители определенной силы со стороны дыхания и кровяного давления сохранились, что наблюдалось нами и у других лиц. Таким образом, с этой стороны в условиях внушенного сна мы видели то же, что и в условиях естественного сна.

Рис. 26. Дыхание в глубоком внушенном сне.

Далее многие авторы отмечают, что лица, находящиеся в состоянии внушенного сна, иногда видят сновидения. Нам и нашим сотрудникам это явление нередко приходилось наблюдать, причем возникновение сновидения не нарушало установившегося изолированного раппорта, т. е. реагирования только на слова усыпившего.

Так, сновидение исследуемого М., имевшее место во время внушенного сна, сопровождалось нарушением характера дыхания и его ритма (рис. 25). Так как исследуемый М. после пробуждения не мог воспроизвести содержание виденного им сновидения, нами было сделано повторное легкое усыпление, в котором путем словесного отчета было вскрыто содержание этого сновидения: исследуемый М. видел летящих вальдшнепов (он любитель-охотник и беседа о вальдшнепах имела место часа за три до начала исследования).

Надо сказать, что старым гипнологам путем различного рода раздражений, наносимых на периферические рецепторы, удавалось искусственно вызывать в состоянии гипноза сновидения. У многих исследуемых нам также удавалось вызывать сновидения в состоянии внушенного сна искусственно, например путем звуковых раздражений, сдавливания конечностей, давления в области надплечий, путем кругового проведения тупым предметом по кожной поверхности и т. п. При этом у каждого из исследуемых развивалось сновидение соответствующего содержания, о чем можно было аудить как но внешним реакциям во время внушенного сна, так и по рассказам самих исследуемых после пробуждения. Иногда они делились с нами содержанием своих сновидений без соответствующих наводящих вопросов. Таким же способом, без внушения их содержания, сновидения вызывались А. К. Ленцем (1927), а в последнее вре

по более усовершенствованной методике И.Е.Вольпертом-

---- тл с Ппппоптпч MQF>9'(

Приводим случай, сообщенный нашим сотрудником С. М. Нейме-ром, когда сновидение было обусловлено звуковым раздражителем. Работая на Горловском руднике и проводя психотерапию больной, страдавшей тяжелым неврозом, автор однажды усыпил ее в амбулатории рудника. Во время гипнотического сна в соседнем дворе раздался сильный гудок, за ним другой. Во время второго гудка больная, не открывая глаз, вздрогнула и привстала, воскликнув: «Ой, боже!» Соответствующим словесным внушением она была успокоена. При этом путем расспроса, проведенного во внушенном сне, было выяснено, что во время первого гудка больной приснилось, что она находится на железнодорожной станции и выходит из вагона на платформу, а во время второго лудка, •— что она попадает под приближающийся по соседнему пути паровоз.

Как известно, генетическая связь между содержанием сновидения и внешними раздражителями (всех органов чувств) установлена многими исследователями — Мори (Могу), Санте де Санктис (Sante de Sanctis), Грегори (Gregory) и др.1. Поэтому на кору мозга спящего можно воздействовать словесным раздражением во время естественного сна, предопределяя таким путем содержание сновидения и его характер.

Имеются указания, что в некоторых случаях внушения можно производить также в естественном сне, причем они реализуются после пробуждения [Дж. Джексон, 1926; Шильдер (Schilder), 1928; Шульц (Schultz), I1925]. Нужно сказать, что у людей, привычных к гипнозу, во время их естественного сна можно вызвать те же реакции на слова исследующего, что и во время внушенного сна. О таком сохранении раппорта в естественном сне, отмечаемом старыми гипнологами, говорят и наши наблюдения.

Так, в нашей клинике больной в условиях гипносуггестивной терапии исполнял в ночном сне внушения лечившего его врача (наблюдение П. Л. Крючковича). Некоторые гипнологи, например Веттерстранд (1893), производили внушения также в естественном сне.

Один из наших исследуемых, К-, 63 лет, обратил наше внимание на следующее весьма часто наблюдавшееся им явление: ему нередко приходилось засыпать в крупу своей семьи, когда жена читала детям вслух. Мало интересуясь чтением, он всегда засыпал в начале чтения и спал, обычно с храпом, 30—40 минут. Если во время его сна чтение продолжалось, то все прочитаное им усваивалось.

Есть основание думать, что в данном случае возникла условнореф-лекторная связь при переходном (фазовом) состоянии коры мозга (в порядке «естественного раппорта»). Подобного рода явления не должны игнорироваться. Более того, основываясь на этих данных, мы должны предостеречь взрослых от громких бесед в комнате, где спят дети, так как спящие не лишены способности восприятия во сне, ,как это имело место у описанного нами исследуемого.

Далее, как отмечается многими авторами, во время длительного пребывания во внушенном сне у исследуемого нередко появляются двигательные реакции, как в обычном сне (вздохи, перемена положения тела, похрапывание, различного рода голосовые реакции и пр.), обусловливаемые, очевидно, раздражителями эндо- или экзогенного порядка. Дневной внушенный сон сопровождается большим количеством двигательных реакций, чем ночной, что может быть поставлено в связь с большей глубиной торможения во время ночного сна.