Предисловие ко второму изданию

| Вид материала | Документы |

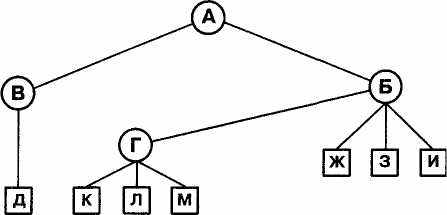

СодержаниеКлассификация текстов Определение взаимоотношения списков Б непосредственно или через архетип списков К, Л |

- Теория и метатеория, 2253.65kb.

- А. М. Пятигорский символ и сознание, 2199.49kb.

- Предисловие ко второму изданию, 2377.52kb.

- Предисловие ко второму изданию, 1366.96kb.

- Предисловие ко второму изданию. Двадцать лет спустя, 5048.65kb.

- Жанр и композиция “Героя нашего времени”, 61.49kb.

- С. И. Поварнин искусство спора. Отеории и практике спора Воспроизведено по второму, 1546.02kb.

- Книги лишь одно из мест наших встреч. Случайно или не случайно, мы оба оказались убежденными, 2087.37kb.

- Предисловие к новому изданию, 3293.79kb.

- Электронная библиотека студента Православного Гуманитарного Университета, 3857.93kb.

Классификация текстов

Изучение любого древнеславянского памятника, при обычном отсутствии его авторского текста и наличия нескольких или многих списков, как правило, начинается с установления взаимоотношения всех известных его списков (говоря о списках, мы здесь и в дальнейшем будем иметь в виду не самый список, а его текст). Взаимоотношение же списков может быть изучено только на основании их классификации.

Классификации списков могут быть двух типов. Первый тип — по формальным, внешним признакам. Такая класификация в той или иной мере условна. Мы ее можем менять в зависимости от того, какое логическое основание избирается для классификации. В данном случае мы определяем только ту картину, которая предстоит перед нами на сегодня: устанавливаются группы списков, существующих в данный момент, имеющихся в распоряжении исследователя.

Второй тип классификации опирается на историческое происхождение списков. Списки классифицируются по тому, как они исторически сложились, как они генеалогически соотносятся между собой. Эта система требует гипотетического восстановления всех утраченных звеньев. Такая классификация отнюдь не условна, она стремится дать реальную картину соотношения списков, исторически сложившуюся их группировку. В своем идеале она должна дать устойчивую классификацию, которую нельзя менять произвольно, но она во многих случаях (когда не хватает отдельных списков) не может быть последовательно проведена.

Итак, в первой классификации мы всегда достигаем цели: всегда можем классифицировать списки — какие бы они ни были и сколько бы их ни сохранилось. Но классификация эта условна и потому может произвольно заменяться другой. Во второй классификации мы в громадном большинстве случаев не достигаем конечной цели, вынуждены останавливаться на полпути или широко пользоваться гипотезами. Однако классификация эта имеет целью восстановление реальной картины истории текста и в большей или меньшей степени соответствует реальной картине истории текста.

Установление первой классификации списков несравненно легче второй, но только вторая классификация может дать объективную картину.

На первый взгляд может показаться, что оба типа классификации практически исключают друг друга, что в текстологической работе следует придерживаться только одного из этих типов классификации, решив, какой из них признать более правильным. Возникает соблазн решительно отвергнуть первую, формальную классификацию, объявив ее формалистической, увидев в ней проявление текстологического «формализма».

Против такого упрощенного подхода к вопросу классификации списков следует решительно возражать. Два этих типа классификации противостоят друг другу и одновременно находятся в живом взаимодействии. Классификация по формальным признакам — неизбежный этап в работе над рукописями. Только произведя предварительно формальную классификацию, можно от нее перейти к попыткам установления истории текста и, как результат этого установления, — к исторической классификации и публикации текста на основе этой последней.

Историческая классификация списков есть в известном роде уже результат изучения списков, но, чтобы добиться таких результатов, нужно уже в самом начале изучения списков как-то их классифицировать. Вот почему формальная классификация списков — предварительная, а историческая — окончательная.

Чтобы пояснить свою мысль, укажу, что аналогичное положение существует в биологической систематике. В этой науке вопросы классификации лучше разработаны, чем в филологии, и в известной мере более просты. Полезно поэтому учесть ее опыт.

Авторы книги «Методы и принципы зоологической систематики» Э. Майр, Э. Линсли и Р. Юзингер отмечают три задачи зоологической систематики и соответственно этим трем задачам три стадии работы систематика. Приведу их суждения с некоторыми сокращениями:

«1. Определение (аналитическая стадия). Основная задача систематика заключается в том, чтобы разбить почти безграничное и ошеломляющее разнообразие особей в природе на легко распознаваемые группы, выявить признаки, служащие диагностическими для этих групп, и установить постоянные различия между сходными группами. Кроме того, он должен снабдить эти группы “научными” названиями, что облегчит их последующее распознавание учеными по всему миру.

Даже эта “низшая” задача систематика имеет огромное научное значение. Вся геологическая хронология зависит от правильного определения ископаемых руководящих видов...

2. Классификация (синтетическая стадия). Определение и точное описание вида является первой задачей систематика. Но если бы он на этом остановился, ему вскоре пришлось бы столкнуться с хаотическим скоплением видовых описаний. Во избежание этого систематик должен стараться выработать какое-то упорядоченное расположение видов; он должен создать и определенным образом расположить высшие категории. Иными словами, он должен создать классификацию. В этом состоит вторая задача систематика. Создание определенной классификации представляет собой в известной мере столь же практическую задачу, как и определение отдельных особей, однако она требует большего теоретизирования и умозрений. Систематик должен решить, считать ли две сходные формы одним или двумя видами. Он должен также установить, обусловлено ли сходство каких-либо двух видов конвергенцией общего облика или же близким филогенетическим родством. А это влечет за собой вопрос о том, представляют ли собой высшие категории монофилетические группы или нет.

Мы перечислили некоторые из вопросов, встающих перед систематиком, который пытается привести в систему ошеломляющее множество организмов. Попытка решить эти вопросы неизбежно ведет к изучению факторов эволюции.

3. Изучение видообразования и факторов эволюции. Исследования в этой области составляют третью задачу систематика. Именно в этом он ближе всего соприкасается с другими областями биологии — с генетикой и цитологией, биогеографией и экологией, сравнительной анатомией и палеонтологией»435.

Далее те же авторы пишут: «Перечисленные выше три задачи систематик редко решает одновременно. Изучение эволюции невозможно без удовлетворительной классификации, а она, в свою очередь, требует предварительного определения и описания видов. Поэтому систематика какой-либо группы проходит несколько стадий, которые иногда называют альфа-, бета-и гамма-систематикой. Альфа-систематикой называется стадия описания и именования видов; бета-систематикой — объединение этих видов в естественную систему низших и высших категорий, а гамма-систематикой — анализ внутривидовой изменчивости и изучение эволюции. Четко разграничить эти три ступени систематики, строго говоря, невозможно, так как они перекрываются и переходят одна в другую. Однако направление каждой из них ясно. Биологически мыслящему систематику следует начинать с альфа-стадии, переходя через бета- к гамма-стадии. Однако даже в тех группах, систематика которых наиболее хорошо разработана, еще остается много работы в области альфа- и бета-систематики»436.

Из приведенного совершенно ясно, что в области зоологической систематики формальная классификация и историческая классификация — это две стадии работы одного и того же исследователя. Исследователь начинает с формальной классификации и заканчивает свою работу установлением исторической классификации. Это идеальное положение и в области зоологической систематики, и в области «систематики списков», но практически в работе тех или иных ученых равновесие этих стадий работы постоянно нарушается и при этом односторонне — в виде предпочтения формальной классификации списков исторической. Это предпочтение часто выступает как естественное следствие незавершенности работы над списками.

Характерно, что старая биологическая систематика ограничивалась формальной классификацией и только постепенно завоевывал себе подобающее место исторический принцип.

Отмечая различие между старой систематикой и новой, Э. Майр, Э. Линсли и Р. Юзингер подчеркивают, что старая систематика более формальна, новая — в большей мере зависит от реального происхождения видовых различий, она теснее связана с объяснением, это отнюдь уже не «чистое» описание. «У систематиков все более четко выявляется стремление подходить к своему материалу с точки зрения биолога, а не музейного каталогизатора. Современный систематик проявляет все больший интерес к обобщениям, для которых именование и описание видов служат лишь первым шагом»437.

«Старая систематика характеризовалась центральным положением в ней вида, понимаемого чисто типологически (монотипически), характеризуемого только морфологически и в сущности лишенного объемности. Географической изменчивости придавалось очень небольшое значение. Многие виды были известны по одному или в лучшем случае — по нескольким экземплярам. Поэтому основную таксономическую единицу представлял собой индивидуум. Главное внимание уделялось узкоспециальным вопросам, т. е. вопросам номенклатуры, а также установлению и описанию “типов”.

В новой систематике чисто морфологическое определение вида уступает место биологическому определению, в котором принимаются во внимание экологические, географические, генетические и тому подобные факторы. Популяция, представленная адекватной пробой из нее — “серией” музейного работника, — становится основной таксономической единицей. Таксономическая работа идет главным образом над подразделениями вида. Вопросы номенклатуры занимают подчиненное положение. Интересы систематика — это интересы биолога»438.

Почти то же можем мы сказать и о систематике списков. Интересы систематика списков — это интересы литературоведа и историка, но положение это не сразу установилось в текстологии, и старая текстология XIX в. предпочитала формальную классификацию, не стремясь к исторической.

Постепенно это положение выправилось. По удачному выражению Н. К. Пиксанова, в текстологии «на место линнеевской систематики становится дарвиновское происхождение видов»439.

Отличие биологической систематики от текстологической заключается, однако, в том, что в текстологии переход к исторической классификации не всегда возможен из-за недостаточности материала. Поэтому в большинстве случаев, как мы уже сказали выше, полная история текста не может быть установлена и возможны только известные приближения к ней. В этом последнем случае формальная классификация частично сохраняет силу и в уже завершенных работах.

Успех перехода от формальной классификации списков к исторической и к установлению истории текста в значительной степени зависит от того, как понимает исследователь историю текста. Остановимся на этом положении подробнее.

В текстологических введениях к публикациям древнеславянских памятников обычно отмечается, что в основу издания положен «лучший» список или «наиболее полный». Что, собственно, это означает? Для одних публикаторов «лучшим» будет наиболее древний список, для других — наиболее понятный в отдельных своих чтениях, для третьих — наиболее законченный художественно (композиционно, стилистически), для четвертых — самый полный и т. д. Чаще всего, объявляя издаваемый им список «лучшим», публикатор имеет в виду сразу несколько из перечисленных выше качеств, причем эти качества могут выступать в различных комбинациях, но каждый раз публикатор имеет в виду, что избираемые им качества списка являются неоспоримым свидетельством близости его текста к первоначальному, к авторскому. Тем самым текстолог как бы утверждает, что история текста — это его постепенная порча. При этом порча тем сильнее, предполагают некоторые текстологи, чем новее список.

Покажем ошибочность этих представлений.

Хорошо известно, например, что наиболее древний список может оказаться не самым древним по своему тексту. Так, например, исследователь «Домостроя» И. С. Некрасов ошибочно отождествлял древность списка с древностью представляемой им редакции440. Он доказывал, что Забелинский список «Домостроя» середины XVI в. содержит древнейшую редакцию, а Коншинский конца XVI в. — более молодую. На самом деле соотношение редакций «Домостроя», как теперь установлено, прямо противоположное441. Сербские списки «Повести об Акире Премудром» 1468 и 1520 гг. старше сохранившихся древнерусских списков повести, хотя именно русская версия перевода была первичной442. Аналогичные наблюдения над списками древнеславянского перевода книги Иисуса Навина были сделаны В. Лебедевым443, над списками древнеславянского перевода книги пророка Даниила — И. Евсеевым444, и т. д. Недопустимость смешения древности списка с древностью представляемого им текста стала настолько самоочевидной истиной, что нет необходимости ее особо доказывать445.

Исследователь, классифицирующий списки, должен прежде всего опираться на данные текста и только во вторую очередь принимать во внимание внешние особенности списка (древность самого списка, историю рукописи и пр.), последние имеют главным образом контрольное значение.

Ясность и «понятность» текста также может не совпадать с его древностью. То же самое следует сказать и о художественной стороне памятника. Полнота списка — также понятие относительное. Иногда то, что принимается исследователем за «полноту» произведения, является простым расширением первоначально краткого текста позднейшими вставками. Причем расширение вставками делается иногда настолько последовательно и в духе всего произведения, что может ввести исследователя в заблуждение. Как пример такого искусного расширения текста вставками, приведу второй вид основной редакции Б цикла «Повести о Николе Заразском»446, где дополнительно рассказывается о торжественных похоронах Евпатия в рязанском соборе, причем описание выдержано в характере описаний других погребений того же цикла, и где Евпатию придано отчество («Львович»), как и остальным действующим лицам «Повести о разорении Рязани Батыем». Как известно, имеются целые литературные жанры, для которых расширение вставками было характерной чертой их литературной истории (летописи, хронографы); еще большая группа произведений в XV–XVII вв. подвергалась стилистическому «распространению» и т. д.

На заре публикаторской деятельности обычно считалось, что «лучший» текст памятника дает сам автор, а переписчики только его портят, внося многочисленные ошибки, искажения и т. д. О каждом списке возникал вопрос: «хорош ли его текст, т. е. согласен ли он с подлинником автора?»447. Критика текста поэтому сводилась главным образом к чисто логическому истолкованию текста, к розыскам наиболее ясных чтений в других списках или к различного рода догадкам, облегчающим понимание текста. Найденные этим путем чтения и считались авторскими, наиболее древними.

Отсюда получалась и другая особенность старых изданий памятников: публикаторов интересовал только авторский текст, текст наиболее древний, «ясный», «исправный» и «полный». Вся последующая жизнь памятника издателей не интересовала и из изданий исключалась.

Все это, конечно, чрезвычайно упрощало задачи издания памятников, и именно этим следует объяснить то обстоятельство, что практически в своей работе многие из публикаторов пользуются еще теми приемами, которые образовались именно в связи с такими представлениями о движении текста памятника.

В настоящее время история текста древнерусских памятников выступает перед нами в гораздо более сложном виде. Известны многочисленные случаи, когда переписчики и «редакторы» старых текстов улучшали текст памятника, исправляли его, изгоняли малопонятные слова или, напротив, архаизировали текст, придавали ему большую художественную законченность, сглаживали «швы». Считать, что во всех случаях автор создавал шедевр, а позднейшие переписчики и переделыватели только портили его — нет оснований.

Углубление научных представлений об истории текста памятника отчетливее всего сказалось в исследованиях А. А. Шахматова по летописанию. Такие сложные и громадные памятники, как летописи, не имеющие одного автора, не обладающие стилистическим единством, ценные во всех своих видоизменениях, потребовали к себе более глубокого подхода, при котором восстановление истории их текста не могло опираться на немногочисленное количество внешних, формальных признаков (полнота, ясность текста, древность списка и т. д.). Ни заглавие летописи, ни ее начало или конец, ни отдельные разночтения не могли дать сколько-нибудь прочного основания даже для определения того, какой памятник представляет собой тот или иной летописный текст. Только изучение всей истории летописания позволило А. А. Шахматову определить отдельные памятники летописания и выделить, хотя в отдельных случаях и не во всем бесспорно, те списки, по которым следует издавать ту или иную летопись.

Действительно, исторический принцип является единственно научным принципом издания памятника, определения его редакций и основного списка. Именно этот принцип был перенесен с изучения памятников летописания на изучение всех остальных памятников древнеславянской письменности и привел к ряду крупных успехов в области текстологии.

Вместе с тем уже в работах А. А. Шахматова с достаточной полнотой определились все трудности последовательного проведения исторического принципа в изучении текста памятников. В громадном большинстве случаев оказывалось, что из-за недостатка данных последовательно довести исторический принцип изучения текста до всех звеньев его истории (всех редакций, всех видов, всех сохранившихся списков) невозможно. На помощь приходили два текстологических приема: либо гипотетическое восстановление (или хотя бы предположение только) утраченных звеньев, либо «нейтральная заделка» этих утраченных звеньев с помощью данных, которые могла представить формальная классификация списков. Оба эти приема широко применялись А.А.Шахматовым: гипотетическое восстановление преимущественно для начального летописания и «нейтральная заделка» утраченных мест — для летописания позднего. Вопрос остается и до сих пор открытым: какой из этих приемов и в каких случаях предпочтительнее. Пока что он решается текстологами по большей части интуитивно, причем опасность состоит в том, что текстологи предпочитают раньше времени «складывать оружие», возвращаясь от исторических построений к формальным или (что реже) гипотетическим, не завершив еще полностью своего исследования. Искусство А. А. Шахматова как текстолога заключалось в том, что он всеми силами стремился дать наиболее полное представление о всех этапах истории текста и прибегал к формальной классификации списков или к гипотезам только тогда, когда все доступные ему способы исторической классификации бывали уже исчерпаны.

*

Классифицируя списки, мы должны постоянно отдавать себе отчет, в какой мере тот или иной внешний признак может при дальнейшем исследовании предоставлять данные для решения вопроса о движении текста.

Приступая к классификации текстов, полезно прежде всего обратить внимание на внешние для текста особенности списков: на их хронологию, принадлежность к одному скрипторию (например, к Соловецкому, Иосифо-Волоколамского монастыря и т. п.), на наличие в списках сходных предисловий, на сходство в иллюстрациях (если они есть), на состав сборников, в которые эти списки включены (близость сборников по составу может свидетельствовать о близости текста включенного в них изучаемого произведения) и т. п. Все эти внешние для текста признаки помогут выбрать правильно тексты для сличения, приблизительно установить их сходство, что очень важно для экономии труда исследователя.

В текстологической работе внешние признаки являются по большей части «наводящими». Установить какие-либо точные, закономерные соответствия между отдельными внешними (формальными) особенностями текста b его историей чрезвычайно трудно.

В частности, следует обратить внимание на те случаи, когда признаки древности текста лежат в различных областях и между собою расходятся. Так, например, текст по языку может быть древнейшим, но состав списка может оказаться сильно поновленным и, напротив, древний состав может соединяться со значительными изменениями в языке, в стиле, в отдельных выражениях. Наконец, могут быть и такие положения: тип текста в одном списке древнее, чем в другом, но он заключает в себе больше отдельных искажений, чем другой, в котором отдельные чтения более «правильны», так как он подвергся редакционному весьма умелому «распространению». Какому тексту в этом случае следует отдать предпочтение?

В дальнейшем мы остановимся более подробно на том, какие трудности возникают при определении истории текста памятника, на основе которой должна производиться классификация его списков.

Подводя некоторые итоги всему сказанному выше, отметим, что исторический принцип в классификации списков изучаемого произведения не может быть противопоставлен формальному. Принципы эти отнюдь не исключают друг друга. Формальная классификация — отправная точка текстологического исследования; историческая — один из ее конечных результатов. Устанавливая формальные основания классификации, исследователь стремится выбрать такие, которые в последующем исследовании позволили бы легко перейти к исторической классификации, которые имели бы наибольшее эвристическое значение. Между формальной и исторической классификациями в процессе текстологической работы возникают промежуточные этапы. Историческая классификация рождается на основе полного изучения истории текста, всей его рукописной традиции, рукописного окружения, литературной судьбы памятника и т.д. Точное осознание задач той и другой классификации и их взаимоотношения значительно облегчают работу текстолога, изучающего памятники, дошедшие до нас в большом количестве списков.

Задача текстолога — развернуть во времени списки произведения, найти между ними последовательность. Для этого как предварительный этап работы в отдельных случаях может служить классификация их по внешним признакам.

Определение взаимоотношения списков

Если отдельные чтения одного списка старше, чем отдельные чтения другого, — значит ли это, что и самый текст первого списка старше второго? Прямого перехода от старшинства отдельного чтения к старшинству списка нет. Только при определенных условиях разночтения свидетельствуют о взаимоотношениях списков.

Прежде всего обратим внимание на то, что для установления зависимости одного текста от другого или старшинства одного текста сравнительно с другим необходимо принимать во внимание совокупность всех разночтений в целом.

Вместе с тем если большинство списков имеет определенный состав чтений, то это еще отнюдь не значит, что именно этот состав чтений наиболее близок авторскому. Большинство списков может давать единое, но ошибочное и позднейшее чтение. Объясним это на примере следующей стеммы:

В прямоугольниках отмечены дошедшие списки; в кругах — предполагаемые недошедшие архетипы. Списки, восходящие к архетипу Б непосредственно или через архетип списков К, Л и М–Г, содержат единое ошибочное чтение, восхоящее к Б. Список Д восходит к авторскому тексту А через недошедшую редакцию В; здесь читается правильное чтение, и это правильное чтение в единственном списке противостоит неправильному чтению в списках Ж, З, И, К, Л и М.

Из этого примера следует, что простой количественный подсчет разночтений ничего не дает. «Индивидуальные» (т. е. чтения, встречающиеся только в одном списке) могут оказаться наиболее древними, а чтения, представленные большинством списков, — относительно новыми.

Делает бессмысленными формальные подсчеты и наличие списков со сводными текстами. Как уже указывалось, древнерусские книжники очень часто при переписке произведений пользовались двумя, тремя и более списками, беря текст то из одного списка, то из другого, делая дополнения, сокращая и пр. Такого рода манера работы также делает бессмысленными подсчеты исследователем разночтений. Допустим, что подсчет покажет, что список Ефросина «Задонщины» имеет меньше совпадающих со «Словом о полку Игореве» чтений отдельных мест, чем другие, но объяснение этому может состоять в том, что список, сделанный Ефросином, вообще меньше других — Ефросин сократил свой текст «Задонщины». Это случай элементарный. Допустим, что мы станем сравнивать все списки «Задонщины» только в той части, которая сохранилась в списке Ефросина, и придем к выводу, что совпадающие со «Словом» чтения представлены в этой части именно в списке Ефросина, но тогда очевидно одно: перед нами не древний текст, а часть древнего текста, и установлена она не путем простого подсчета, а в результате предварительного исследования и разбивки разночтений на древние и новые. Удается сделать это путем сличения списка Ефросина со «Словом о полку Игореве», и это сличение доказывает, что «Слово» ближе к тем древним спискам, которые зависят от «Слова», однако этим путем выделить текст списка Ефросина в особую редакцию «Задонщины» все же невозможно. Редакции устанавливаются не только путем группировки разночтений, но путем анализа происхождения разночтений, путем выяснения их смысла, путем анализа состава текста и т. д.

Имеет значение суммировать данные о разночтениях, принимая во внимание их «направленность», установленную анализом их. Но и в данном случае необходимо быть очень осторожным. Среди разночтений двух или более списков могут быть очень многие, которые возможно толковать по-разному: и как зависимость одного списка от другого и, наоборот,— как зависимость другого списка от первого. Поэтому для доказательства определенной зависимости непременно необходимо найти такие разночтения, которые могли получиться только при строго определенной зависимости одного списка от другого и никак не могли свидетельствовать об обратной зависимости. Установив однонаправленное соотношение отдельных чтений, необходимо проверить все остальные разночтения: нет ли среди них таких, которые противоречат этому. Последнее крайне важно. В текстологических исследованиях всегда следует проверять выводы, пытаясь их повернуть. Так, например, если текстолог приходит к выводу, что список О зависит от списка П, то надо проверить все разночтения между ними, попытавшись применить их к противоположному мнению: что список П зависит от списка О.

Заметить текстологическую близость двух текстов не так трудно, — труднее объяснить эту близость, установить взаимоотношение текстов. Исследователь склонен преувеличивать близость и предвзято ее объяснять. Известно, что большинство фактов близости может быть объяснено различно. Нужно непременно обращать внимание не только на то, что говорит за определенный характер связи, но и на то, что говорит против именно этого характера связи. Одно «против» перетягивает десятки и сотни «за».

Одно «против» накладывает текстологическое вето на данное объяснение, и необходимо искать новое объяснение, за которое говорили бы все факты и не было бы ни одного против. Психологически отойти от раз принятого объяснения бывает очень трудно. Встретившееся «против» воспринимается как нечто враждебное. Сознание исследователя отказывается его замечать или начинает против него атаку, пытаясь ослабить его значение. Хорошо, если это удается сделать вполне обоснованно, но человеческое мышление, склонное к экономии сил, иногда удовлетворяется полувозражением, полусоображением и идет дальше, оставляя позади опасные подводные камни, на которых затем терпит крушение вся концепция. Чтобы не заблудиться, у охотников и грибников есть такое правило: идя вперед, почаще оглядываться. Тогда легче найти дорогу назад. То же правило нужно помнить и текстологу: надо не забывать дорогу назад, иметь мужество вернуться к исходным фактам, не забывать всего хода своих рассуждений, уметь объективно анализировать слабые стороны своих доказательств и при необходимости отказываться от своих выводов. Один из лучших текстологов нового времени — А. А. Шахматов обладал этой способностью научно честно отказываться от своих выводов. Его часто за это упрекали, но именно благодаря этому качеству он достиг выдающихся успехов: он шел только за истиной, а не за своей концепцией, и истина оказывалась, разумеется, самой выигрышной из всех возможных выигрышных концепций. К сожалению, не все из исследователей это понимали, бессознательно предпочитая истине эффективную концепцию, не умея в должной мере быть объективными и мужественными в своих изысканиях.

Если, как это чаще всего бывает, списки заключают «необратимые» чтения обеих зависимостей, то это свидетельствует обычно о происхождении их от какого-то недошедшего списка.

Общее происхождение списков будет доказываться и наличием в них общих ошибок, вернее — целой системы общих ошибок, так как невероятно, чтобы несколько переписчиков, работая по разным протографам, сделали целую сумму одинаковых ошибок.

Приведу пример неправильного объяснения текстологической близости трех крупнейших памятников русской литературы — древнейшей русской летописи, «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона и Толковой палеи. Толковой палее были посвящены исследования М. И. Сухомлинова448, В. Успенского449, Н. С. Тихонравова450, И. Н. Жданова451, А. В. Михайлова452, В. М. Истрина453, А. А. Шахматова454, К. К Истомина455, А. В. Рыстенко456, В. П. Адриановой-Перетц457.

Уже давно была замечена текстологическая близость Толковой палеи с «Речью философа» в русской летописи и со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона. Первоначально эта близость толковалась в том смысле, что и «Речь философа» и «Слово о законе» вторичны по отношению к «Палее». Диктовалась эта концепция общими предвзятыми представлениями об отсталости русской литературы. Такой крупный и сложный памятник, обладающий незаурядными литературными достоинствами, с точки зрения последователей, не мог возникнуть на Руси; раз так, то он возник до «Речи философа» и до «Слова о законе», т. е. до XI в. — в Болгарии или Византии. «Кто из русских X–XI вв. — спрашивает В. Успенский, — мог быть автором столь систематичного, цельного и стройного сочинения?»458 Целый ряд ученых придерживался того же взгляда. Только К. К. Истомину удалось в результате внимательного анализа текстов указанных сочинений доказать, что «Речь философа» и Толковая палея имеют общий источник, а не восходят друг к другу. В. М. Истрин видел этот общий источник в предполагаемом им «Хронографе по великому изложению», но это уже другой вопрос. Кроме того, в распоряжении автора летописного рассказа («Речи философа») были и другие источники, которыми, в свою очередь, пользовался автор полной «Палеи» (второй редакции).

При анализе разночтений для установления взаимоотношения списков нельзя ограничиваться только разночтениями, надо принимать во внимание состав текста; кроме того, нужно иметь в виду, что совпадение правильных чтений значительно менее показательно, чем совпадение в различных списках чтений ошибочных и вторичных. Характерный пример в этом отношении дает сравнительный анализ четырех списков «Царева государства послания во все его Российское царство на крестопреступников его, на князя Андрея Курбского с товарищи о их измене».

В своей работе «Новые списки “Царева государева послания во все его Российское царство”», анализируя вновь найденные им списки БАН, № 230, и ГПБ, Погодинское собрание, № 1311, Я. С. Лурье пишет: «Сопоставляя между собой уже известные списки — ГПБ, Погодинский, № 1567 (П) и Археографический комиссии № 41 (К) — и вновь найденные списки — БАН, № 230 (А) и ГПБ. Погодинский, № 1311 (Б), — мы обнаруживаем прежде всего, что новый список Л отличается особой близостью к известному уже списку П. Сходен состав этих списков: в обоих сборниках тексту “Послания” царя предшествуют “Послания” Курбского Ивану Грозному. Тетерина и Сарыхозина — Морозову, Полубенского (в списке А нет только “Послания” Курбского в Псковско-Печерский монастырь). Текстологическое сличение всех четырех списков обнаруживает ряд совпадений между П и А — даже в явных описках; в списках К и Б в соответствующих местах текст читается иначе. Так, например в ПА в начале “Послания” (с. 9)459, при перечислении предков Ивана IV, пропущено имя Дмитрия (Донского) — в КБ оно читается; в ПА читается — “писание же твое... вразумлено и внятельно” (с. 13) — в КБ правильнее: “вразумлено внятельно”, в ПА читается непонятное обвинение Курбского, что он “вправду с вами злобесовскими советники” (с. 14.) — в К яснее: “поправшу с вами” (т. е. “поправшу” заветы христианства), в Б еще лучше: “поправшим вас с своими... советники”; в ПА пропущено отчество смоленского князя Федора “Ростиславич” (с. 19) — в КБ оно читается; в ПА при перечислении правителей Византии называются непонятные “пилаты” (с. 24) — в КБ правильно: “ипаты”; в ПА читается: “Рим со всею Италиею от греческого царства оттого же вся” (с. 26) — в КБ: “отторжеся”, в ПА в процитированном царем вопросе Курбского: “почти есмя сильных во Израиле побили” (с. 29) пропущено слово “сильных” — в КБ оно читается; в ПА царь доказывает, что он не станет казнить “подвластных, имущих разум” (с. 31) — в КБ правильно: “имуще разум”; в ПА: “по не времени” (с. 33) —в КБ: “не по времени”, и т. д.»460. Далее Я. С. Лурье отмечает весьма важное принципиальное явление, которое нужно иметь в виду всем изучающим разночтения: «Следует отметить, что совпадение между К и Б здесь объясняется только тем, что ПА в этих случаях дают явно неверное чтение (разрядка моя. — Д. Л.); никакой специальной близости списков Б и К мы не обнаруживаем: список Б нигде не повторяет многочисленных ошибок и погрешностей списка К. Так, список Б правильно называет имена трех сыновей императора Константина — “Констянтин, Констянтий и Конста” (с. 24), в то время как список К одного из них пропускает, а двух других сливает в единого “Констянтина”; в списке К об отставке Сильвестра говорилось: “мы же его благословив, не отпустившу” (с. 41) — создавалось впечатление, что царь отказал Сильвестру в отставке; в А читается “его благословение отпустившим”; в Б яснее всего: “его благословне отпустившим”; вместо ошибочного “Янушу” (т. е. венгерскому которолю Яну Заполе. — Д. Л.) в списке К (с. 42), в А Б читается — “Янушу”, вместо “Евтропию скупцу” — “Евтропию скопцу”; в АБ читается имя Дионисия (Ареопагита) как автора рассказа, приводимого Грозным, в К оно пропущено (с. 57), и т. д.»461. Таким образом, списки А и П имеют общий протограф. Этот протограф списков АП вместе со списками К и Б независимо друг от друга восходит к общему архетипу.