Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург 2009

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 2198.48kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 2212.78kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 1486.86kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 1556.74kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования экономических, 4287.52kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования экономических, 3683.83kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования экономических, 933.21kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования специальности, 2227.42kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 777.31kb.

- Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербург, 564.9kb.

Тема 3.5. Основные инструменты макроэкономического (государственного) регулирования экономики

Основные понятия: Необходимость государственного регулирования экономики. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства. Механизм действия фискальной политики, экономический смысл кривой Лаффера. Рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства.

3.5.1.Сущность и цели государственного регулирования.

В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики.

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, государство выступает в известном смысле как экономический агент, обладающий правом и возможностью принуждения, например в сфере налоговой политики, государственного законодательства.

Как бы там ни было, государство всегда, во все времена и во всех странах оказывало ключевое влияние на функционирование экономики, и вследствие этого, на развитие общества в целом. Таким образом, государственное регулирование является важной частью функционирования экономики и, поэтому, заслуживает самого пристального внимания.

Большинство современных развитых экономик являются смешанными. Это значит, что саморегулирование в них в той или иной степени дополняется регулированием общественного производства со стороны государства.

Макрорегулирование рыночной экономики осуществляется в интересах общества в целом и предполагает проведение государством активной социальной и экономической политики.

Главные цели этой политики, это: экономический рост, полная занятость населения, экономическая эффективность производства, экономическая свобода предпринимательства, обеспеченность нетрудоспособных, стабильный уровень цен,

баланс во внешних связях.

Влияние деятельности одного человека на благосостояние другого называется внешним эффектом.

Положительное влияние оценивается как положительный внешний эффект (реставрация исторических зданий, развитие новых технологий и др.), а если оно неблагоприятно — как отрицательный внешний эффект загрязнение окружающей внешней среды, шум, помехи хозяйственной деятельности и т.д.).

Участники рыночных сделок в своих действиях не принимают их в расчет, поэтому издержки общества при производстве товаров и услуг расходятся с индивидуальными. В случае отрицательного эффекта они превышают индивидуальные издержки на величину негативного воздействия.

Разницу между индивидуальными и социальными издержками составляют издержки загрязнения окружающей среды, которые производитель перекладывает на общество, поэтому, с общественной точки зрения, их предложение на рынке превышает общественную потребность и должно быть меньше равновесного.

Только при этих условиях будет возрастать общественное благосостояние.

Рыночный механизм, помимо внешних отрицательных затрат, не позволяет учесть и внешний положительный эффект, когда социальные издержки ниже частных.

Влияние государства на внешние эффекты. Поскольку сам по себе рыночный механизм не способен учесть социальные издержки, необходимо вмешательство государства, которое может компенсировать отрицательный внешний эффект следующим образом:

1) запретив производство продукта, если отрицательный эффект чрезвычайно велик;

2) установив предельно допустимые нормы загрязнения природы;

3) введя налоги Пигу (Р. Пигу (1877—1959) — американский экономист), которые имеют специальное назначение — нейтрализацию отрицательного внешнего эффекта;

4) установив право собственности на ресурсы и предоставив возможность сторонам придти к соглашению без санкций и судебных разбирательств. В этом случае возникает особый рынок — рынок прав, которые можно продавать.

Возможность учета в рыночном механизме социальных последствий внешних эффектов впервые доказал в 30-е гг. XX в. американский экономист Р. Коуз, поэтому подобная теоретическая конструкция называется теоремой Коуза. Он же ввел в науку понятие трансакционных издержек — затрат, связанных с установлением прав собственности.

Теорема гласит: в условиях четко фиксированных прав собственности на ресурсы, т.е. низких трансакционных издержек и разрешения правительства свободно обмениваться ими, у агентов рынка возникает возможность интернализовать внешние эффекты без дополнительных затрат.

Основными направлениями государственного регулирования являются:

административное регулирование, проявляющееся, прежде всего, в создании государством правовых основ экономики (например, антимонопольное законодательство);

- управление важнейшими сферами жизни, применяется по отношению к таким общественно значимым объектам и сферам, как оборона, энергетика, полезные ископаемые, образование, здравоохранение, национальные музеи, освещение улиц и т п.;

- государственные программы и заказы, разрабатываемые в самых различных отраслях, от освоения космоса до строительства крупных сооружений;

- финансовая политика, охватывающая весь комплекс мероприятий государства в области финансов;

- кредитно-денежная политика, направленная, прежде всего, на предотвращение экономических спадов;

- социальная политика, регулирование социально-экономических условий жизни общества, забота о благосостоянии всех граждан.

3.5.2. Денежный (финансовый) рынок.

В любой стране денежное обращение организуется государством на определенных принципах, т.е. в форме денежной системы.

Элементами денежной системы являются:

- национальная денежная единица (рубль, доллар, йена и т.д.), в которых выражаются цены на товары и услуги;

- виды денежных знаков в форме кредитных бумажных денег и разменной монеты, являющихся законным платежным средством в наличном обороте;

- организация эмиссии денег, т.е. порядок выпуска денег в обращение;

- государственные органы, регулирующие и контролирующие денежное обращение (учреждения Центрального банка страны, Министерство финансов, государственные казначейства).

Денежный сектор экономики — связующее звено между всеми агентами рыночных отношений. Денежный рынок имеет специфическую особенность, выделяющую его из среды других рынков: здесь обращается особый товар — деньги.

У них имеется специальная цена — процентная ставка, являющаяся альтернативной стоимостью денег. Поэтому на этом рынке деньги не продаются и не покупаются, а обмениваются на другие финансовые активы.

Денежная масса. Ликвидность. В современной экономической теории преобладает функциональный подход к деньгам: все, что используется как деньги, является деньгами. При этом доля собственно денег в общем объеме платежных

средств не превышает 25%. По этим причинам наравне с понятием денег используется и более широкое понятие денежной массы.

Денежная масса — это совокупность наличных и безналичных покупательных и платежных средств, которыми располагают население, фирмы и государство.

Обычно денежную массу классифицируют по двум признакам: по физическому виду и по ликвидности.

Ликвидность денежной массы — это способность денежного актива превращаться в наличные деньги и выполнять их функции.

Основными факторами роста денежной массы за счет мультипликационного эффекта являются:

- размер минимальной ставки резервов;

- спрос на новые кредиты.

Пользуясь этими рычагами, Центральный банк может воздействовать на денежную массу в стране, а через нее регулировать:

- хозяйственную активность агентов рынка;

- макроэкономические пропорции;

- инфляционные процессы;

- инвестиции и т.д.

Государство полностью контролирует выпуск денег в обращение, но оно не может этого сделать в отношении денежной массы, так как банки своей профессиональной деятельностью существенно увеличивают денежную массу.

Равновесие на денежном рынке. В результате взаимодействия спроса и предложения денег возникает их рыночное равновесие, т.е. обеспечивается равенство количества предлагаемых на рынке денег той общей сумме, которую желает иметь у себя население.

Особенность денежного равновесия по сравнению с товарным и ресурсным рынками заключается в том, что оно является на рынке постоянным; в противном случае возникают серьезные сбои, нередко приводящие к финансовому кризису (как в августе 1998 г.).

Закон денежного обращения. Количественная теория денег возникла в рамках классической школы. Постепенно она стала преобладать.

Ее смысл сводится к тому, что деньги имеют стоимостную основу, поэтому их увеличение в экономике не приводит к росту национального богатства, а только к увеличению цен. Следовательно, уравнение обмена можно записать:

МV=PQ, (3.19)

где М — количество денег в обращении;

V— скорость ращения денег;

Р — цены товаров;

Q. — количество товаров (объем производства).

Данное уравнение выведено американским экономистом И. Фишером в 1911 г. По существу, уравнение обмена является тождеством и постоянно соблюдается в экономике, однако оно имеет немаловажное значение, так как показывает, к чему может привести неразумная политика выпуска бумажных денег государством.

Денежно-кредитная политика государства состоит в регулировании денежного обращения с целью оказания воздействия на рост производства и сдерживания инфляции и безработицы.

Основным органом, реализующим эту политику, является Центральный банк страны, который должен:

а) обеспечивать устойчивость национальной валюты;

б) вырабатывать единые правила для денежного рынка ( контролировать действия его агентов);

в) осуществлять последовательную макроэкономическую политику, позволяющую задействовать разнообразные экономические регуляторы и стабилизаторы развития

реального сектора экономики.

Для достижения перечисленных целей Центробанк манипулирует деньгами и кредитами.

В зависимости от экономической конъюнктуры Центральный банк проводит политику либо «дорогих», либо «дешевых» денег.

Если инфляция в стране приобретает опасные размеры, то Центральный банк ставит собой цель удержать денежную массу существующих размерах, допустить новой эмиссии, нег. Тогда, несмотря на из нения в спросе на деньги кривая совокупного предложения на рынке примет вертикальный вид.

В этом случае увеличение спроса на деньги вызовет процентной ставки (цены денег), что отрицательно скажется на инвестиционной активности предпринимательского сектора. Подобная денежная политика Центрального банка носит название жесткой монетарной политики с присущей ей «дорогими» деньгами.

Если в стране необходимо создать благоприятные условия для инвестирования, то Центральный банк будет вынужден пожертвовать стабильностью денежной массы и станет контролировать уровень процентной ставки, не давая ему расти под влиянием спроса на деньги.

Такая денежная политика Центрального банка носит название гибкой монетарной политики, в основе которой лежат «дешевые» деньги;

Если в стране ставится задача поддержки развития экономики или компенсируется замедление денежного оборота, то допускается одновременный рост денежной массы и процентной ставки.

Такую компромиссную политику принято называть промежуточной монетарной политикой.

Выбор Центральным банком той или иной политики в предложении денег зависит от причин, породивших изменения в спросе на деньги.

Денежно-кредитная политика Центрального банка состоит из четырех элементов:

1. Операции на открытом рынке. Смысл действий состоит в том, что, продавая и покупая ценные бумаги на доступных для всего населения условиях, Центробанк регулирует денежное обращение в стране: продавая бумаги, Центробанк связывает денежную массу, изымает излишние деньги населения, фирм и коммерческих банков, а покупая — увеличивает.

2. Изменения учетной ставки процента. Государство в лице Центробанка является кредитором коммерческих банков, которые получают у него кредиты под собственные долговые обязательства. Обеспечением кредитов Центрального банка выступают государственные ценные бумаги, принадлежащие коммерческим банкам.

Учетная политика ведется путем установления и пересмотра ставки рефинансирования, которая затрудняет или облегчает получение денежных ресурсов, что влияет, в свою очередь, на возможности коммерческих банков выдавать кредиты клиентам.

3. Изменение резервных требований к коммерческим банкам. Все банки должны резервировать часть своих финансовых средств на обеспечение гарантии выплат, не пуская их в оборот. Нормы обязательного резервирования устанавливаются на уровне примерно 10%.

Если Центробанк ужесточает резервные требования к коммерческим банкам и это ведет к сокращению денежной массы, то такие действия называются рестриктивной денежной политикой, а если наоборот — экспансионистской.

4. Таргетирование денежной массы. Смысл мер – установление верхнего и нижнего пределов роста денежной массы на определенный период развития экономики.( речь идет о своеобразном «денежном карсете»).

3.5.3Финансовая политика.

Финансы, это вся совокупность денежных средств общества и связанных с ними экономических отношений. Соответственно и финансовая политика многогранна и осуществляется по целому ряду направлений. Перекрестком всех этих направлений является государственный бюджет.

Государственный бюджет – это финансовая программа деятельности государства, отражающая все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы).

Доходы – бюджета образуются главным образом за счет различных налогов.

Расходы - идут по двум направлениям: государственные закупки (оплата поставок вооружения, оборудование и продукты питания для больниц и школ, оплата труда работников бюджетной сферы и т.п.); государственные выплаты из бюджета (пенсии, пособия, дотации и т.п).

Государственные расходы служат эффективным экономическим регулятором. Увеличивая их, государство может расширить совокупный спрос, стимулировать производство и т д.

В зависимости от сложившегося соотношения между доходами и расходами госбюджета обычно различают:

- сбалансированный бюджет, когда доходы = расходам;

- несбалансированный или дефицитный бюджет, когда расходы > доходов( в пределах финансового года. Различают текущий (временный не превышающий 10% доходной части бюджета и хронический(многолетний) превышающий 20% доходной части).

Преодоление дефицита бюджета возможно следующими путями:

сокращение расходов;

- увеличение доходов;

- проведение денежной эмиссии;

- осуществление государственных займов (внешних и внутренних).

При утверждении дефицитного государственного бюджета обычно устанавливается его предельно допустимая величина. Если в процессе исполнения бюджета она превышается, то осуществляется секвестр бюджета, т.е. пропорциональное снижение трат на оставшийся период по всем статьям расходов, за исключением социально защищенных.

- Бюджетный профицит – сумма превышения доходов над расходами.

Чередование периодов дефицита и профицита позволяет сбалансировать бюджет не на год, а на 5 лет.

Государственный долг — это превышение суммы накопленных за предшествующие годы общих дефицитов государственного бюджета над его профицитами.

Государственный долг страны формируется за счет как внутренних, так и внешних заимствований.

Внутренний государственный долг—задолженность правительства населению своей страны. Он обслуживает с помощью выпуска облигаций государственных займе и получения кредитов у страны

Внешний государственный долг — задолженность государства перед иностранными кредиторами: частными лицами, государствами, международными организациями.

Если правительство не способно оплачивать свой государственный долг срывает сроки платежей, то возникает ситуация дефолта — временного отказа от обязательств, влекущая за собой санкции кредиторов вплоть до бойкота и конфискации государственного имущества, находящегося за рубежом.

Значительный государственный долг приводит в расстройство финансовую систему государства, ухудшает предпринимательский климат в стране и существенно ограничивает рост благосостояния населения.

3.5.4.Фискальная политика.

С бюджетом тесно связана фискальная (налоговая) политика государства.

Налоги –это обязательные платежи в бюджет государства физических и юридических лиц.

Основные виды налогов можно сгруппировать по следующим признакам:

по объектам налогообложения: налоги на доходы, налоги на расходы, налоги на имущество;

- по способам взимания: прямые (подоходный, поимущественный), косвенный (акцизы, таможенные пошлины);

- по способам определения размера налога: пропорциональные и прогрессивные;

- по уровню налогообложения: общенациональные, региональные, местные;

- по порядку использования: общие и целевые.

Налоги выполняют важные функции в экономической жизни государства:

фискальная – налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами;

- регулирующая – снижая или повышая налоги, стимулируется или сдерживается развитие определенных сфер экономики;

- перераспределительная – собранные в бюджете налоги идут на финансирование нужных обществу программ.

Принципы рационального налогообложения, разработанные еще А. Смитом, не потеряли актуальность до настоящего времени:

- Принцип справедливости: налоговое бремя должно неги все общество, а уклонение от налогов, создание различных «серых схем» расчетов с государством должно осуждаться обществом.

- Принцип определенности: налог должен быть конкретным по величине, сроку и способу оплаты. Нельзя вводить налоги задним числом (современная практика Роста).

- Принцип удобности: налог должен быть удобен прежде всего населению, а не налоговику.

- Принцип экономии: затраты на сбор налогов не должны быть чрезмерными, обременительными для общества.

Прямое и косвенное налогообложение. По методу взимания различают налоги прямые и косвенные.

Прямые налоги — это видимые налоги, так как они устанавливаются на получаемый человеком или фирмой доход, а также на принадлежащее им имущество: подоходный налог, налог на прибыль предприятий, налог на наследство и дарение, поземельный и имущественный налог и др.

Косвенные налоги — это неявные, невидимые потребителями налоги, так как ими облагаются производители, обязанные государством включать их в цену товара и перечислять в доход государства сразу же после продажи. Это налог с оборота, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизы.

При формирование фискальной политики необходимо учитывать, что

налогообложение имеет свои пределы. После определенной высоты налоговые ставки начинают сдерживать экономическую активность людей и больше подталкивают к уклонению от налогов. В результате налогооблагаемая база уменьшается и уменьшается объем налоговых поступлений

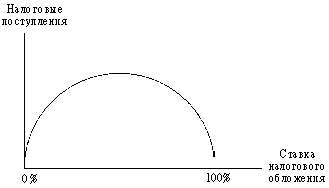

Зависимость между налоговыми ставками и поступлениями налогов в экономике хорошо и наглядно отражает кривая Лаффера.

При налогообложении значительную роль играют ставки налогообложения

размер налога на единицу обложения. Если они чрезмерно высоки, то экономическая активность населения будет сдерживаться. В начале 80-х гг. XX в. А. Лаффер, бывший тогда советник президента Р. Рейгана, установил, что рост ставок увеличивает поступление налогов в казну лишь до определенного предела, после него население уходит в теневую экономику, предпочитая вообще не платить налоги. Эта ситуация в экономической теории описывается с помощью кривой Лаффера).

Предлагаемая ниже диаграмма иллюстрирует нелинейную зависимость между ставками налогообложения и налоговыми поступлениями

. Рисунок 3.13 Кривая Лаффера

Кривая демонстрирует, что при ставках налога, равных 0 и 100% (отложены по горизонтальной оси), правительство не получит налоговых поступлений (вертикальная ось). Эти поступления составляют известную величину, когда ставки налогов находятся между 0 и 100%. Как можно видеть из диаграммы, существует некий уровень ставок, при которых поступления будут максимальными.

3.5.5.Бюджетно-налоговая политика

Население активно реагирует на проводимую правительством политику в обеих частях государственного бюджета — доходной и расходной.

Изменение в налогообложении прямо влияет на доходы населения, поэтому их потребительское поведение на рынке зависит от того, постоянно или временно в стране изменены налоги; ожидаемы они обществом или застают его врасплох.

Временное увеличение налогов не сказывается на уровне потребления домохозяйств в длительном периоде, -так как население в период высоких налогов будет стремиться занять средства с целью поддержания существующего уровня потребления.

Следовательно, они сократят сбережения. Рост налогов приводит не только к сокращению сбережений, но и к фактическому понижению уровня потребления домохозяйств. При этом государственные расходы могут смягчить, а иногда и нейтрализовать действие ста налогов на совокупный спрос, так как в экономике действует мультипликатор государственных расходов.

Мультипликатор = 1/1-Су , (3.20)

государственных расходов

где, Су -государственные расходы.

Этот коэффициент показывает, насколько изменится величина валового национального продукта при увеличении государственных расходов на единицу. Эффект мультипликатора получается за счет того, что вслед за ростом государственных расходов увеличиваются доходы населения, а следовательно, и налоговые поступления, которые частично покрывают дополнительные расходы правительства.

Для предпринимательского сектора изменение налогообложения важно с точки зрения возможностей инвестирования. Поскольку инвестиции у предпринимательского сектора формируются в основном на заемной основе, то динамика сбережений домохозяйств, является исходной основой их деятельности.

Что касается собственных сбережений фирм, то государственная налоговая политика оказывает на них прямое действие. Например, повышение налога на прибыль, ужесточение условий налоговых каникул при инвестировании нужных государству объектов сокращает для фирм ресурсную базу инвестирования.

С другой стороны, правительство наряду с усилением налогообложения часто предусматривает расходы на субсидирование инвестиционной активности фирм, разрешает ускоренную амортизацию используемого оборудования, что перекрывает потери фирм от повышения налогов.

В целом, если выбирать между одинаковыми по размеру увеличением государственных расходов и снижением налоговых поступлений, то валовый национальный продукт возрастет в большей мере в первом случае. В то же время Дефицит государственного бюджета будет больше при снижении налогов, чем при идентичном росте государственных расходов.

3.5.6.Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной экономике.

Доход, характеристика, виды. Уровень благосостояния людей характеризуют, прежде всего, получаемые ими доходы. Именно доходы определяют наши возможности в питании, одежде, образовании и т.д.

Доходы населения - средства в денежной или натуральной форме, получаемые экономическими объектами (отдельным лицом, семьей, предприятием) в результате их экономической деятельности. Это сумма средств, получаемых за определённый период времени, предназначенная для приобретения благ и услуг.

Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину доходов: уровень заработной платы, степень насыщенности потребительского рынка товарами, динамика розничных цен и т.д.

Понятие доходы шире, чем понятие заработной платы, т. к. доход может содержать и другие денежные поступления.

Для характеристики доходов используются три основных показателя:

- номинальный доход – общее количество денег, которое получено

отдельными лицами (или начислено им) за определенный период времени.

Номинальный доход состоит из:

факторных доходов (зарплата, процент, рента, прибыль);

- трансфертных платежей (пенсии, пособия, стипендии);

Номинальный доход может быть фиксированным (неизменным), а может расти, или уменьшаться. Фиксированный доход при изменении цен приводит к уменьшению платежеспособного спроса. Уменьшение доходов чаще возникает из-за вмешательства государства или рыночных обстоятельств. В результате доходы переключаются на цели текущего потребления, спрос становится односторонним. Сокращается норма сбережений. Возрастание доходов вызывает последовательно расширение спроса на продовольственные товары, затем – на промышленные, и, наконец, товары длительного пользования.

- других поступлений (дивиденды, проценты от сбережений).

- располагаемый доход – номинальный доход за минусом налогов и других

обязательных платежей в бюджет.

- реальный доход – те товары и услуги, которые куплены на сумму

располагаемого дохода.

Реальный доход отражает покупательную способность нашего денежного дохода. Вот почему в экономике принято оценивать качество жизни населения по удельному весу расходов потребителей на приобретение продовольственных и промышленных товаров.

Изменение уровня материального благосостояния населения, прежде всего, сказывается на изменение доли расходов на питание. Выявленная, в 1881 году немецким ученым Эрнстом Энгелем тенденция снижения доли расходов на питание по мере роста общих доходов семьи, получила название закона Энгеля.

Закон Энгеля: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на пищу снижается; на одежду, жилище, отопление, освещение мало меняется; на удовлетворение культурных потребностей увеличивается

В современной рыночной экономике доходы граждан формируются главным образом за счёт реализации принадлежащих им факторов производства – труда, капитала, предпринимательских способностей, а так же части природных ресурсов, в частности земли. Другим источником доходов являются трансфертные платежи.

В структуре доходов населения важную роль играет заработная плата, которая является платой за труд как фактор производства. Это важнейшая форма дохода наемного работника и стимул к производительному труду.

Заработная плата – цена труда, плата за труд, основной источник доходов в обществе.

Другой фактор формирования доходов в условиях рыночной экономики - капитал. В широком смысле - это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле - это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств производства (физический капитал).

Наряду с оплатой труда в условиях формирования рыночной экономики составной частью системы формирования совокупных доходов населения стали доходы от предпринимательской деятельности.

Бесспорным фактом является наличие «теневых доходов», основой формирования которых являются совокупность неучтенных и противоправных видов деятельности: невыплата налогов (частично или полностью), использование средств производства предприятий, эксплуатация наемных работников, теневой рынок платных услуг и пр.. Доходы от теневой экономики являются составной частью всей суммы доходов населения.

В существующей экономической ситуации определённое количество людей обеспечивает себя с помощью ведения личного подсобного хозяйства.

Существенное влияние на формирование доходов населения оказывают выплаты по программам государственной помощи – трансфертные платежи. Трансферты - бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления

Распределение доходов в обществе. В разных странах и в разные периоды действуют различные системы формирования доходов. Выделяют четыре принципа распределения доходов:

уравнительное – имеет место, когда все члены общества (или большая часть) получают равные доходы или блага;

- рыночное – предполагает, что каждый владелец того или иного фактора производства получает доход в соответствии с хозяйственной полезностью и продуктивностью своего фактора;

- по накопленному имуществу – проявляется в получении дополнительных доходов теми, кто накапливает и передает по наследству какую-либо собственность;

- привилегированное – особенно характерно для недемократических стран, в которых люди, находящиеся у власти, перераспределяют общественные блага в свою пользу.

В условиях рыночной экономики неравенство доходов объективно обусловлено, потому что рыночная система – это бесстрастный и жесткий механизм, который не знает благотворительности и вознаграждает людей лишь по конечной эффективности их деятельности. В мире экономики существует четкая взаимосвязь между доходов и эффективностью экономики. Каждое общество выбирает себе самостоятельно:

равенство доходов и неэффективную экономику

или

неравенство доходов, но эффективную экономику.

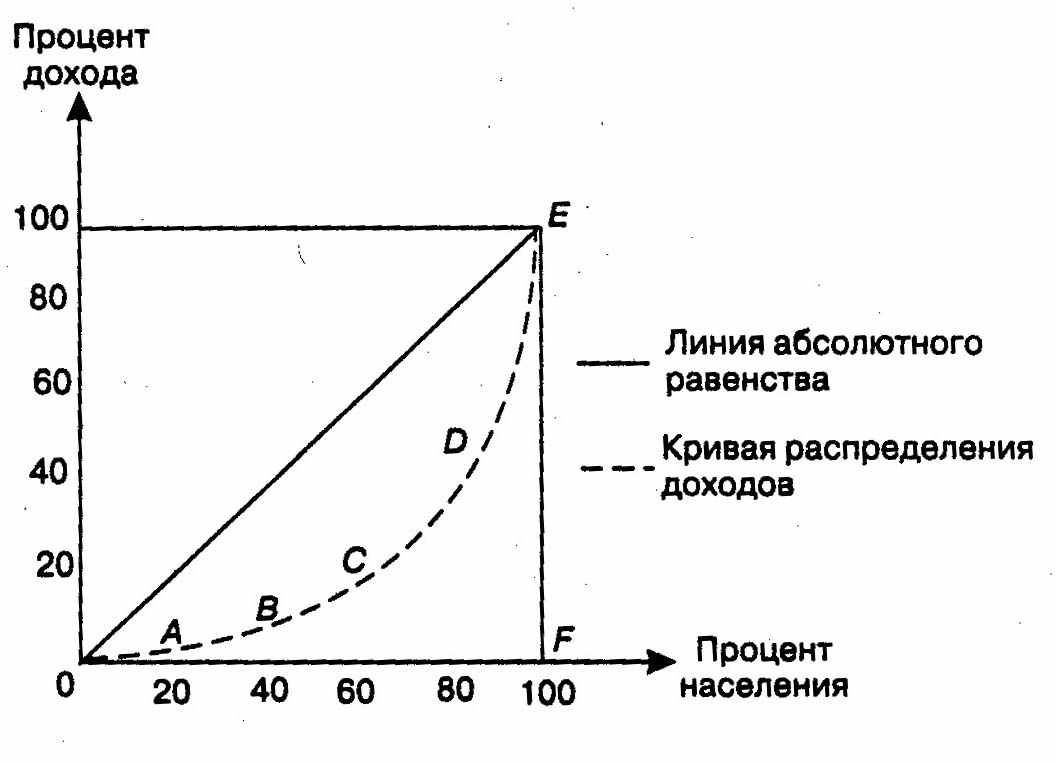

Для отражения степени неравенства доходов в обществе используется кривая

Лоренца и индекс Джини - статистический показатель неравномерности распределения доходов в обществе, заработной платы различных групп населения, используемый в странах с развитой рыночной экономикой. Индекс Джини изменяется от 0 (абсолютное равенство) до 1 (абсолютное неравенство).

Кривая Лоренца: Графический метод, к которому прибегают экономисты, чтобы проиллюстрировать распределение доходов или сходные процессы. Как можно видеть из прилагаемого графика, 60% семей присваивают 40% всего заработанного дохода. При равномерном распределении на 40% семей пришлось бы 40% дохода. Особая наглядность масштабов неравенства достигается через сравнение кривой (фактическое распределение) с биссектрисой угла, которая изображает теоретическую возможность абсолютно равного распределения доходов в обществе. Площадь пространства между лучом, составляющим угол в 45° с горизонтальной осью, и К.Л. характеризует степень неравномерности в распределении.

Рис. 3.14 Кривая Лоренца

Абсолютное равенство, на графике отображено биссектрисой ОЕ. В экономических системах с равным распределением доходов 20% населения

Абсолютное неравенство. Оно характеризуется кривой OFE, означающей, что и 20 и 40 и 60% не получают никаких доходов, за исключением одного, последнего в ряду OF человека, который получает 100% дохода.

Кривая распределения доходов. В действительности фактические доходы соответствуют ломаной линии ОАВСD – кривой распределения доходов. Чем больше отклонение кривой от ОЕ, тем больше неравенство распределения доходов

Коэффициент Джини, с его помощью определяется степень дифференциации. Рассчитывается путём деления площади ОАВСDЕ на площадь треугольника OFE. Чем больше величина коэффициента приближается к 1, там больше отклоняется распределение дохода от абсолютного равенства

Если мы хотим судить о том, насколько хорошо живется потребителю, и как изменяются его потребительские возможности, знать величину дохода недостаточно.

Необходимо учесть также изменение цен на покупаемые им потребительские товары или, к часто говорят, «стоимость жизни». Чтобы его измерить вычисляются цены на основные товары и коммунальные услуги, и т. д. и выводятся средние цены. Исходя из жизненно необходимых товаров и услуг, также определяется показатель «прожиточного минимума».

Величины цен, их рост и падение задевают каждого рыночной экономике, влияют на уровень жизни, поэтому их динамику важно отслеживать.

Делается это с помощью макроэкономического показателя общего уровня цен ,который рассчитывается в виде денежной оценки произведенных в обществе благ. Общий уровень цен в различные

периоды времени неодинаков, поэтому его изменение фиксируется с помощью индекса цен.

Индекс цен = (Цены текущего периода/ Цены базового периода)* 100%, (3.21)

Потребительская корзина. Государственные статистические органы ведут учет изменения уровня цен с помощью целой системы индексных показателей. В частности, индексы различаются по охвату товаров, включенных в набор, т.е. сопоставимой «корзины», по которой идет сравнение цен. Существуют:

а) индекс потребительских цен (ИПЦ), учитывающий изменение в потреблении основных товаров и услуг средней семьей. Обычно потребительская «корзина» насчитывает 300—400 наиболее употребительных в быту благ;

б) индекс цен производителя, рассчитываемый по «корзине», включающей свыше 3000 товаров промышленного назначения. Этот индекс более динамичен по сравнению с ИПЦ так как более чувствителен к научно-техническому прогрессу;

в) дефлятор ВНП представляет собой наиболее общий да перечисленных индексов цен, так как в качестве «корзины» предполагает все конечные товары и услуги.

Социальная политика - деятельность государства и/или общества (общественных институтов) по согласованию интересов различных социальных групп и социально-территориальных общностей в сфере производства, распределения и потребления, позволяющая согласовать интересы этих групп с интересами человека и долговременными целями общества.

Цель социальной политики — регулирование и согласование интересов для устойчивого и сбалансированного развития общества, достижение социального мира или общественного согласия

Круг проблем социальной политики. К ним относятся,

- во-первых, социальные условия жизни различных групп, структура социальных условий, границы минимальных и максимальных условий жизни, проблемы человеческих потребностей и структуры условий жизни.

- во-вторых, социальная стратификация общества, ее признаки, ресурсное состояние групп и классов, динамики социально-классовых структур.

- в третьих, это роль государства в изменении отношений социальных классов к условиям своей жизни или социально-экономическому положению, правовая оформленность этих отношений, проблемы форм собственности

Среди важнейших задач социальной политики государства – преодоление бедности. Высокая дифференциация населения по доходам является одним из главных факторов социальной напряжённости в обществе.

Направлением в социальной политике при решении вопросов защиты личных доходов является социальная поддержка беднейших слоев населения. Решающее значение в социальной защите этих слоев населения имеет развитая система денежных и натуральных пособий.

Важным направлением в социальной политике является политика заработной платы, как одного из основных источников формирования дохода и снижение дифференциации в оплате труда. Заниженный уровень заработной платы подрывает воспроизводство трудовых ресурсов, является антистимулом для работника и мощным ограничителем увеличения покупательной способности населения, а значит, и роста производства