Минералогия минералы и парагенезисы минералов

| Вид материала | Документы |

- Лекции по генетической минералогии проф. Э. М. Спиридонов генетическая минералогия., 1254.63kb.

- Урок географии в 6 классе по теме «Минералы и горные породы», 63.09kb.

- 2. Состав Земной коры. Минералы и горные породы, 96.51kb.

- Реферат Отчет 16 с., 1 ч., 8 рис., 0 табл, 76.77kb.

- Ионная имплантация минералов и их синтетических аналогов 25. 00. 05 минералогия, кристаллография, 422.2kb.

- Тема: Горные породы и минералы, 70.14kb.

- Учебной дисциплине «Минералогия и петрография» для специальностей 130103 Геофизические, 10.49kb.

- Технологическая карта изучения курса "Геология и охрана недр", Iсеместр 1999-2000, 122.92kb.

- Тема: Минералы и горные породы, 19.13kb.

- Краткое содержание лекций по курсу «Минералогия и геохимия», 491.68kb.

Самородная медь Летнего медноколчеданного месторождения, Южный Урал

1Яковлева В.А., 2Белогуб Е.В., 2Новоселов К.А.

1Санкт-Петербургский государственный Университет, г. Санкт-Петербург;

2Институт Минералогии УрО РАН, г. Миасс

Yakovleva V.A., Belogub E.V., Novoselov K.A. Native copper from Letnee massive sulfide deposit, South Urals. (1Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia; 2Institute of Mineralogy, UB RAS, Miass, Russia).

Летнее медноколчеданное месторождение расположено в Оренбургской области в северной части Домбаровского рудного района и приурочено к Чиликтинской вулканической депрессии Чиликтинско-Киембаевского вулканического поднятия, представляющего собой фрагмент небольшого щитового вулкана Джаилганского структурно-формционного блока. В геологическом разрезе месторождения участвуют предположительно силурийские базальты и гиалокластиты и раннедевонско-эйфельские вулканогенно-осадочные образования. Породы претерпели метаморфизм эпидот-актинолитовой субфации и околорудный метасоматоз, выраженный в хлоритизации, серицитизации, окварцевании. Летнее месторождение является первым разрабатываемым на Урале колчеданным объектом кипрского типа. На месторождении выделяются 8 рудных тел линзовидной формы, залегающих в верхней части разреза рудовмещающей толщи, наиболее крупными являются первое и третье рудные тела.

Над первым рудным телом развита зона гипергенеза, которая прослеживается до глубин около 50 м. Минеральный состав первичных руд: пирит, халькопирит, сфалерит, магнетит, в зоне вторичного медного обогащения развиты ковеллин и халькозин. Средние содержания металлов составляют (мас. %): меди — 4,03, цинка — 0,99, серы — 36,66, кобальта — 0,106. Максимальное зафиксированное содержание меди 27,47%.

Летнее месторождение характеризуется полнопрофильной гипергенной зональностью, свойственной уральским колчеданным объектам, и включает в себя следующие подзоны (снизу вверх): вторичного медного обогащения, пиритовых сыпучек, железную шляпу. От классических для данной климатической зоны его отличает уменьшенная мощность железной шляпы и отсутствие ярозитовой подзоны. Железная шляпа включает в себя кремнисто-железистый (опал- или халцедон-гетитовый) и лимонитовый горизонты, неравномерно развитые в объеме зоны окисления. Специфической чертой является широкое распространение халцедона и кальцита [2].

Особенностью зоны гипергенеза Летнего месторождения является исключительно широкое развитие самородной меди, что не всегда наблюдается на уральских колчеданных месторождениях. Являясь типичным минералом зоны окисления, медь в самородной форме, тем не менее, обычно не образует значительных скоплений и концентрируется преимущественно в форме сульфидов, оксидов и карбонатов. В зоне гипергенеза Летнего месторождения самородная медь развивается (1) во вмещающих измененных базальтах и (2) входит в состав пород кремнистого горизонта.

(1) В измененных базальтах самородная медь широко развита в виде рассеяной вкрапленности, пленок, примазок по трещинкам, реже – в виде щеток мелких кристаллов в пустотках. На отдельных участках содержание самородной меди в породе, по визуальной оценке, достигает 1–2 %, а размеры выделений – нескольких сантиметров. В случае (2) выделения самородной меди приурочены к границе халцедона с агрегатами кальцита, в пустотках медь образует сростки скелетных кристаллов. Здесь отмечены две уникальные минеральные ассоциации с участием самородной меди:

- с

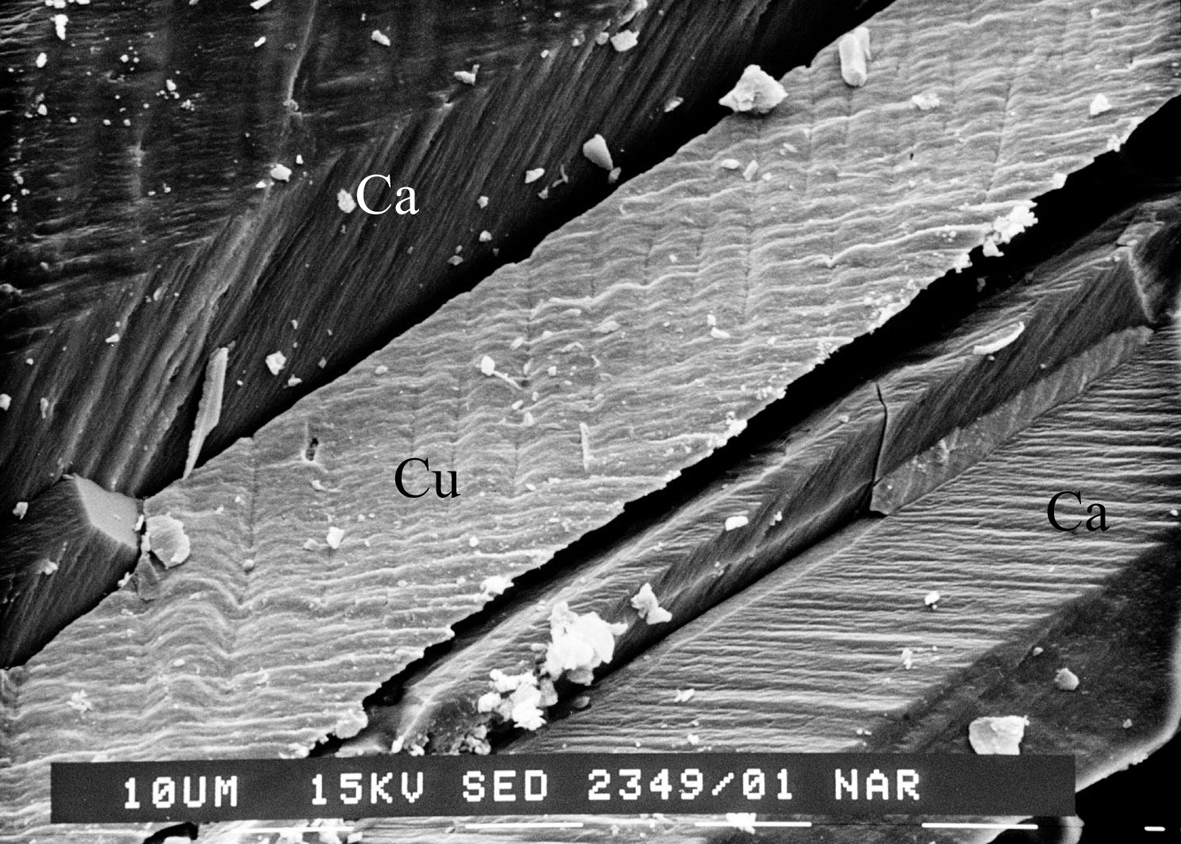

Рис. Фрагмент строения радиально-лучистого сростка самородной меди (Сu) с кальцитом (Сa). Видна индукционная штриховка на поверхностях выделений

ростки скелетных кристаллов самородной меди с кристаллами пирита [2];

- радиально-лучистые ориентированные сростки самородной меди с кальцитом (рисунок).

По данным электронно-зондового микроанализа, содержание примесей в составе самородной меди ниже предела обнаружения прибора (РЭМ PHILIPS SEM 501B c рентгеноспектральным анализатором EDAX 9100).

Ассоциация самородной меди с пиритом пирита [2] в условиях зоны гипергенеза на первый взгляд представляется невозможной. Тем не менее, проведенные термодинамические расчеты показывают ошибочность данного предубеждения (согласно литературным данным, для самородной меди характерна ассоциация с оксидами и гидроксидами железа, но не с сульфидами [3, 4]). На диаграмме в координатах а(О2)–а(S2) поля устойчивости самородной меди и пирита пересекаются в узком интервале активностей серы и кислорода. Таким образом, совместное осаждение рассматриваемых минералов возможно на заключительных этапах развития зоны окисления из разбавленных (относительно серы) растворов. Это заключение хорошо согласуется с геологическими наблюдениями: выделения самородной меди в пустотках кальцита являются наиболее поздними минеральными образованиями.

Не менее интересной представляется также вторая из отмеченных ассоциаций, а именно радиально-лучистые сростки кальцита с самородной медью (рисунок). Эти образования достигают 15 мм в диаметре, при средней толщине слагающих их индивидов 0,025 мм. Поверхности индивидов обоих минералов несут индукционную штриховку– достоверный признак их одновременного роста. Вместе с тем, удовлетворительного объяснения наблюдаемому факту совместой кристаллизации меди и кальцита в гипергенной обстановке пока не найдено: с точки зрения физической химии, в стандартных условиях данная ассоциация неустойчива и замещается карбонатами меди– малахитом и азуритом.

Нельзя не упомянуть также о классической ассоциации самородной меди с оксидами и гидроксидами железа, характерной для нижних горизонтов собственно зоны окисления – железной шляпы Летнего месторождения. Здесь медь образует рассеяную вкрапленность, сростки скелетных кристаллов в пустотках в лимоните, часто встречается совместно с купритом. Устойчивость данной ассоциации в широком диапазоне физико-химических условий среды подтверждается и термодинамическими расчетами.

Причина фиксации меди в самородной форме в хлоритизированных базальтах, при широчайшем развитии кальцита в зоне гипергенеза, пока остается неясной и требует дальнейшего рассмотрения с точки зрения физической химии процессов окисления, растворения и переотложения минералов меди в условиях зоны гипергенеза.

Разнообразие факторов, контролирующих процессы минералообразования в зоне гипергенеза рудных месторождений, часто приводит к появлению новых минералов и необычных минеральных ассоциаций. Их изучение может помочь глубже постичь суть явлений гипергенеза.

Авторы благодарят за помощь А.Р. Нестерова (СПбГУ) и М. А. Посталовского (Гайский ГОК).

Исследования поддержаны грантами ФЦП «Интеграция» и программой «Университеты России» (проект 01-05-65329).

Литература. 1. Исмагилов М.И., Полуэктов А.Т. Геологическая структура и условия локализации рудных тел колчеданного месторождения Летнее // Геология и генезис рудных месторождений Южного Урала. Уфа: ИГ БФ АН СССР, 1978. С. 3-12. 2. Новоселов К. А., Белогуб Е. В. Зона окисления Летнего медноколчеданного месторождения (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов-2001. История месторождений и эволюция рудообразования. Научное издание. Миасс, Геотур, 2001. С. 156-162. 3. Смирнов С.С. Зона окисления сульфидных месторождений. Изд-во АН СССР. Москва, 1951. 335 с. 4. Яхонтова Л.К., Зверева В.П. Основы минералогии гипергенеза. Владивосток: Дальнаука, 2000. 336 с.