Задание для курсового проекта. Спроектировать кабельную линию связи, используя следующие исходные данные для расчетов

| Вид материала | Документы |

- Задание на курсовой проект выдается на специальном бланке ( приложение №2 ) в котором, 276.58kb.

- Министерство образования и науки Украины, 1762.27kb.

- Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов заочного обучения, 81.64kb.

- Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения», 629.41kb.

- Методические указания к выполнению курсового проекта Красноярск 2002, 2057.27kb.

- Дипломного проекта, 15.17kb.

- Практическая работа 2 Тема: организация расчетов в табличном процессоре ms excel, 118.34kb.

- Комплексное задание "Энергетический расчет спутниковой линии связи для передачи телевизионных, 107.2kb.

- Задание на курсовой проект Исходные данные, 7.83kb.

- Задачи: Подобрать материал, используя Интернет и городскую библиотеку; выбрать нужную, 89.32kb.

1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА.

Спроектировать кабельную линию связи, используя следующие исходные данные для расчетов.

| Вариант задания | 406 |

| Магистраль на участке | Казань – Ижевск |

| Тип кабеля | МКСГ 4х4 |

| Строительная длина кабеля | 825 м |

| Система передачи | К-60 |

| Частоты для определения параметров передачи | Крайние частоты спектра, 50 кГц, 100 кГц, 150 кГц |

| Частоты для определения параметров влияния | Крайние частоты спектра, 60 кГц, 110 кГц, 160 кГц |

| Расчет влияния ЛЭП – исходные данные | а1=200 м, а2=100 м, а3= 200 м а4=300м, l1=5 км, l2=10 км, l3=5км, I кз=4 000 А Оболочка медная, сечение троса 50-100 мм2. |

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

исходные данные для проектирования магистрали

- ВВЕДЕНИЕ

о необходимости прокладки кабеля между городами

- ВЫБОР ТРАССЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

сравнение имеющихся трасс по выбранным параметрам

- ОПИСАНИЕ ТИПА КАБЕЛЯ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

структура кабеля, область его использования, параметры системы передачи

- КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ КАБЕЛЯ

определение размеров кабельных элементов

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ

расчет первичных и вторичных параметров для характеристики процесса распространения электромагнитной энергии вдоль цепи

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ

определение величин затухания, вносимого соседними линиями

- РАЗМЕЩЕНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВДОЛЬ ТРАССЫ

определение необходимого количества НУП и ОУП

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КАБЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ

описание возможных методов защиты

- РАСЧЕТ ОПАСНОГО МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ ПРИ ВЛИЯНИИ ЛЭП

расчет величины продольной ЭДС, сравнение с нормами

- РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ КЛС ОТ УДАРОВ МОЛНИИ

расчет возможности удара молнии, описание средств по защите от грозы

- СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

экономическое обоснование принятых технических решений

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

выводы по проведенным расчетам

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

список литературы, сайтов в Интернете, использованных для выполнения работы

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Задание для выполнения курсового проекта

Вариант – 406

Исходные данные:

Магистраль не участке Казань-Ижевск

Тип кабеля МКСГ 4х4

Строительная длина 825 м

Система передачи К-60

Расчетные частоты для определения параметров передачи 50, 100, 150 кГц

Расчетные частоты для определения параметров влияния 60, 110, 160 кГц

Расчет внешнего влияния (ЛЭП, ЭЖД) а1=200 м, а2=100 м, а3= 200 м а4=300м, l1=5 км, l2=10 км, l3=5км, I кз=4 000 А

9)Защита кабеля от коррозии

10) Расчет опасного магнитного влияния: при ЛЭП

11) Расчет защиты КЛС от ударов молнии

12)Мероприятния по защите КЛС

13) Сметно-финансовый расчет – стоимость одного каналокилометра

14) Заключение

15) список литературы

Структура проекта:

1. О необходимости прокладки кабеля между двумя городами: характеристика городов – оконечных пунктов.

2. Выбор трассы проектирования кабельной линии связи: характеристика возможных, обоснование выбора.

3. Выбор типа кабеля и системы передачи, опсиание кабеля.

4. Конструктивный расчет кабеля.

5. Расчет параметров передачи

6. Расчет параметров взаимного влияния

7. Размещение усилительных пунктов по трассе

8. Расчет опасного магнитного влияния на цепи кабелей связи ЛЭП

9. Мероприятия по защите от коррозии, влияния ЛЭП, ЭЖД, ударов молнии

10. Сметно-финансовый расчет

Заключение

2. ВВЕДЕНИЕ

Казань и Ижевск – города довольно крупные, хотя находятся они не в Центральной части страны. Положение обоих городов довольно удобное, поэтому исторически сложилось так, что экономика этих регионов развивалась достаточно успешно. На сегодняшний день, Казань – город-миллионник, население Ижевска - 620 тыс. жителей.

Показанные в таблице данные являются убедительным доказательством того, что существует необходимость прокладки кабеля между городами:

| Критерий | Казань | Ижевск |

| Население (тыс. жит.) | 1112,7 | 619,5 |

| Географическое положение | Расположена на левом берегу Волги при впадении в нее реки Казанка в 797 км от Москвы | Расположен на берегу р. Иж в 40 км от ее впадения в Каму, 1129 км от Москвы |

| Транспортные узлы | Речной порт, Аэропорт, железнодорожная станция, узел автомобильных дорог | Аэропорт, железнодорожный и автотранспортный узел |

| Число предприятий на конец 2002 года, шт. | 51701 | 19418 |

| Крупнейшие предприятия города | ПО - авиационное имени Горбунова, "Теплоконтроль", заводы - медико-инструментальный, газовой аппаратуры, "Органический синтез", "Тасма", "Хитон", меховой комбинат - АО "Мелита", "Спартак", ("Киемнэр"). | Крупнейшие предприятия: заводы - "Ижмаш", механический, мотозавод; ПО - "Ижсталь". |

| Объем строительства в 2002г., млн. руб. | 8035 | 3415,9 |

| Оборот розничной торговли в 2002 г., млн. руб. | 34841,6 | 13174,2 |

| Объем инвестиций в 2002 году, млн. руб. | 21345 | 6201 |

| Кол-во ВУЗов | 23 крупных государственных ВУЗа, в т.ч. Казанский государственный университет, Казанская государственная консерватория | 7 крупных государственных ВУЗов, в т.ч. Удмуртский государственный университет |

| Достопримечательности | Большой Концертный Зал Республики Татарстан (на месте Консерватории). Театры: Татарский академический имени Г. Камала, оперы и балета имени М. Джалиля, Русский драматический имени В.И. Качалова, юного зрителя имени Ленинского комсомола, кукол, Татарской драмы и комедии имени К. Тинчурина. Филармония. Цирк. Дворец спорта. Музеи: Государственный объединённый Татарстана, изобразительных искусств. Дом-музей В.И. Ленина, Литературно-мемориальный М. Горького; Е.А. Баратынского. Музей-квартира М. Джалиля, Ш. Камала. | Театры: русский и удмуртский драматические, музыкальный, кукол. Цирк. Музеи: краеведческий, изобразительных искусств. |

Казань, прежде всего, столица Татарстана, а Ижевск – столица Удмуртии, то есть, говоря о прокладке кабеля для соединения двух городов, мы, по сути, говорим о соединении двух республик, и это должно иметь не только выгоду для населения этих городов, но и должно сказаться на развитии экономики обоих регионов в целом.

На мой взгляд, необходимым видом проводной связи является телефонная, т.к. на сегодняшний день она наиболее быстрая и оперативная.

3. ВЫБОР ТРАССЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

На мой взгляд, существует три возможных пути прокладки кабеля:

- Вдоль автомагистрали;

- Вдоль местных автодорог;

- Частично вдоль магистрали и частично по местным дорогам.

Эти пути показаны на картах в приложении 1.

Плюсы и минусы этих путей оценены в таблице:

| Критерий оценки | Автомагистраль (М7) | Автомагистраль (М7) местные дороги | Местные дороги |

| Пролегание маршрута | Казань – Елабуга – Менделеевск –Можга – Ижевск | Казань – Елабуга – Менделеевск – Агрыз - Ижевск | Казань – Арск – Малмыш – Кизнер – Можга – Ижевск |

| Длина пути | 401 км | 377 км | Примерно 340 км |

| Примерное количество населенных пунктов на пути | 3 крупных | 3 крупных | 4 крупных |

| Пересечение с железной дорогой | 2 раза пересекает Транссибирскую ж/д | 1 раз пересекает ж/д, | 2 раза пересекает ж/д |

| Количество природных препятствий на пути | 4 раза пересекает реки | 1 раз пересекает реку | 2 раза пересекает реки |

Из таблицы видно, что с точки зрения длины маршрута, а также количества крупных населенных пунктов, целесообразно было бы использовать местные автодороги. Но часть из них являются проселочными, возникают проблемы с обслуживанием, поэтому этот вариант нерационален.

Автомагистраль М7 является самым популярным маршрутом, но длина трассы наибольшая, кроме того, этот маршрут пересекает реки 4 раза, что нерационально при прокладке кабеля.

На мой взгляд, наиболее рациональным вариантом является совмещение автомагистрали М7 и местных автодорог – так мы получим среднюю протяженность пути и минимальное пересечение с мешающими факторами.

4. ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ

По условиям курсовой работы, необходимо обеспечить связь при помощи кабеля МКСГ 4*4.

Кабель является междугородным, симметричным, с кордельно-полистерольной изоляцией, в свинцовой оболочке, без защитного покрова. Конструкция кабеля показана на рис. 1.

Пояснения к рисунку:

Пояснения к рисунку:Четверки звездной скрутки с медными жилами d0=1,2 мм образуют сердечник кабеля. Медная жила изолируется сначала полистирольным корделем dк=0,8 мм, затем полистирольной лентой, наложенной по спирали толщиной 0,45мм. В центре четверки помещается полистирольный кордель толщиной 1,1 мм, повышающий симметрию четверки. Свинцовая оболочка кабеля имеет толщину 1,4 мм, поясная изоляция из бумажных лент имеет общую толщину 0,5 мм.

Преимущественная область применения кабеля МКСГ – в телефонной канализации, коллекторах, тоннелях.

Кабель предназначен для передачи в системе К-60, заданной в курсовой работе. Линейный спектр сигнала – до 252 кГц при напряжении дистанционного питания 1000 В постоянного тока (или 690 переменного 50 Гц) Расстояние между НУП 20 км, между ОУП – 160..250 км. Максимальная дальность связи 12500 км.

1 – свинцовая оболочка;

2– поясная изоляция;

3– четверка;

4– лента;

5– кордель;

6– жила;

7– заполнитель.

5. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ.

1. Определяем диаметр жилы, изолированной кордельно-полистирольной изоляцией (рис. 2).

d1 – диаметр изолированной жилы, мм;

dk – диаметр проводника, мм;

d0 – диаметр полистирольного корделя, мм;

Δ – диаметр полистирольных лент с учетом перекрытия.

Получим:

2. Определяем диаметр звездной четверки с кордельно-полистирольной изоляцией (рис.3).

а – половина расстояния между центрами жил цепи.

3.Определяем диаметр кабельного сердечника (рис. 4).

Для кабеля 4*4:

Dкс – диаметр кабельного сердечника

Ввиду «западания» четверок фактический диаметр несколько меньше.

Определяем внутренний диаметр экрана.

tпи – толщина поясной изоляции;

n – число лент поясной изоляции;

Δи – толщина ленты поясной изоляции.

4. Определяем диаметр кабеля по оболочке и защитным покровам.

tоб – толщина оболочки кабеля;

tпод – толщина подушки по броней;

tбр – толщина собственно брони;

tпок – толщина наружного покрова.

tпод – толщина подушки под броней

tбр – толщина непосредственно брони

tпок – толщина наружного покрова

Выводы: все полученные значения близки к табличным, что говорит о том, что расчет сделан правильно, так как в кабеле возможны неоднородности, влекущие за собой изменение его внутренних размеров.

6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Параметры передачи характеризуют процесс распространения электромагнитной энергии вдоль цепи и подразделяются на первичные и вторичные.

Первичные параметры:

R – активное сопротивление;

L – индуктивность;

C – емкость;

G – проводимость изоляции.

Вторичные параметры:

γ=α+iβ – коэффициент распространения

α – коэффициент затухания;

β – коэффициент фазы;

Zв – волновое сопротивление

V – скорость распространения электромагнитных волн.

Расчет каждого из параметров передачи производится для каждой из пяти данных частот:

f1=12 кГц;

f2=50 кГц;

f 3=100 кГц;

f4=150 кГц;

f5=252 кГц.

Подробный расчет проведем для одной из частот (50 кГц), а для остальных приведем в таблице.

6.1. Первичные параметры.

1. Активное сопротивление симметричной кабельной цепи определяем по следующей формуле:

Уравнение дл расчета сопротивления цепи состоит из трех слагаемых: сопротивление по постоянному току, сопротивление за счет поверхностного эффекта, сопротивление за счет эффекта близости. Однако в кабелях связи используют одновременно несколько четверок, поэтому необходимо учитывать влияние соседних металлических элементов на рост дополнительных потерь. Это влияние учитывается дополнительно, и определяется из различных частот.

Таким образом, сопротивление цепи рассчитаем по формуле:

В этой формуле обозначены следующие величины:

R0 – сопротивление проводника по постоянному току, определяется по формуле

, в этой формуле ρ – удельное сопротивление металла, равное 0,0175 Ом*мм2/м, d0 – диаметр голого проводника.

, в этой формуле ρ – удельное сопротивление металла, равное 0,0175 Ом*мм2/м, d0 – диаметр голого проводника.χ – коэффициент укрутки, определяемый таблично. Для данного кабеля 1,01.

F,G, H – видоизмененные функции Бесселя от аругмента k*r, определяемый таблично.

k – коэффициент потерь из металла, имеет зависимость от частоты.

r - радиус голого проводника.

В формуле дополнительно учтено сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних металлических элементах.

где Rмт – табличное значение сопротивления потерь на частоте 200 кГц, полученное экспериментально и в работе определяемое таблично. Оно зависит от количества четверок в повиве, а также наличия металлической оболочки.

где Rмт – табличное значение сопротивления потерь на частоте 200 кГц, полученное экспериментально и в работе определяемое таблично. Оно зависит от количества четверок в повиве, а также наличия металлической оболочки.Таким образом, получим:

2. Индуктивность симметричной кабельной цепи определим так:

где μ – абсолютная магнитная проницаемость металла, Q – распределение из видоизмененной функции Бесселя, также имеющее зависимость от аргумента k*r0.

3. Определение емкости симметричной цепи:

сначала определим поправочный коэффициент, учитывающий близость металлических элементов.

, а затем определим С. В этих формулах ε – относительная электрическая проницаемость изоляции (в данном случае – кордельно-полистирольной).

, а затем определим С. В этих формулах ε – относительная электрическая проницаемость изоляции (в данном случае – кордельно-полистирольной).4. Определение проводимости изоляции симметричной кабельной цепи определим по формуле:

, где f- в Гц, tg (δ=50 кГц) – тангенс угла потерь, определенный методом интерполяции по данным в таблице точкам (метод показан ниже, график на рис.5).

, где f- в Гц, tg (δ=50 кГц) – тангенс угла потерь, определенный методом интерполяции по данным в таблице точкам (метод показан ниже, график на рис.5).

Из построенного по точкам графика можно определить значение функции в точке f=50 кГц.

6.2. Вторичные параметры.

1. Волновое сопротивление цепи определяется через емкость и индуктивность цепи по следующей формуле:

Из рассчитанных ранее параметров получим:

2. Коэффициент затухания в симметричной цепи определим следующим образом:

3. Коэффициент фазы определим так:

3. Скорость распространения электромагнитной энергии:

Данные для других частот рассчитаны неподробно в таблице.

| Частота, кГц | Первичные параметры передачи | Вторичные параметры передачи | ||||||

| Rц,Ом/км | Lц, мГ/км | Сц, Ф/км | G, См/км | Zв, Ом | α, дБ/км | β, рад/км | υ, км/с | |

| 12 | 38,8 | 0,61 | 2,65*10-8 | 2,483*10-9 | 153,8 | 1,111 | 0,362 | 2,48*102 |

| 50 | 61,8 | 0,59 | 2,65*10-8 | 4,154*10-9 | 150,4 | 1,784 | 1,249 | 2,51*102 |

| 100 | 87,2 | 0,57 | 2,65*10-8 | 7,326*10-9 | 148,0 | 2,56 | 2,878 | 2,55*102 |

| 150 | 104,6 | 0,56 | 2,65*10-8 | 1,746*10-8 | 146,6 | 3,101 | 4,102 | 2,58*102 |

| 252 | 137,8 | 0,55 | 2,65*10-8 | 4,61*10-8 | 145,0 | 3,523 | 6,708 | 2,61*102 |

Наглядно показать, как изменяются параметры передачи с изменением частоты, модно с помощью графиков. Они построены в приложении 2.

Выводы.

С ростом частоты активное сопротивление возрастает за счет поверхностного эффекта и эффекта близости.

Индуктивность коаксиальной цепи с увеличением частоты уменьшается. Это обусловлено уменьшением внутренней индуктивности за счет поверхностного эффекта.

Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает. Величина ее зависит в первую очередь от качества диэлектрика, используемого в кабеле, и характеризуется величиной угла диэлектрических потерь tg.

Коэффициент затухания с ростом частоты возрастает за счет возрастания активного сопротивления коаксиальной пары и увеличения проводимости изоляции, а также за счет воздействия емкости.

Коэффициент фазы с ростом частоты возрастает. Коэффициент фазы зависит от качества диэлектрика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Графики первичных параметров передачи

Графики вторичных параметров передачи

7. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ

Поскольку переходное затухание и защищенность в симметричных кабелях снижаются с ростом частоты, для подробного расчета использует верхнюю частоту системы К-60 – 252 кГц.

Переходное влияние обусловлено электрическими и магнитными связями между цепями. Показать это можно с помощью комплексных величин – электромагнитных связей на ближнем и дальнем конце (соответственно N12 и F12).

В этой формуле k12 – емкостная связь, Ф/км, m12 – индуктивная связь, Гн/км, определяются соотношениями:

Где k1 – величина емкостной связи, таблично заданная для кабеля МКСГ 4*4 k1=10 нФ/сд.

Значит из расчета получим:

Теперь можем определить переходное затухание:

1. Для строительной длины:

2. Для усилительного участка:

3. Для всей цепи (исходя из того, что для симметричных кабельных цепей применим геометрический закон сложения влияний в отдельных строительных длинах).

Проведем теперь аналогичный расчет для других данных в задании частот.

| Частота, кГц | k12 | m12*104 | Для строительной длины | Для усилительного участка | Для всей цепи | ||||||

| А0 | Al | Aз | А0 | Al | Aз | А0 | Al | Aз | |||

| 12 | 2,5*10-12 | 6,4 | 76,41 | 116,47 | 119,47 | 74,34 | 170,31 | 102,68 | 81,85 | 152,85 | 62,7 |

| 60 | 6,24 | 62,5 | 99,09 | 102,11 | 60,98 | 155,74 | 87,49 | 86987 | 146,74 | 43,33 | |

| 110 | 6,048 | 57,39 | 83,65 | 86,67 | 57,698 | 148,28 | 80,18 | 66,02 | 139,55 | 34,88 | |

| 160 | 5,93 | 54,24 | 65,21 | 70,24 | 54,57 | 139,85 | 71,93 | 64,18 | 139,14 | 31,45 | |

| 252 | 5,78 | 50,4 | 50,34 | 53,25 | 50,99 | 131,98 | 64,98 | 61,83 | 135,3 | 24,58 | |

Теперь для анализа результата построим графики частотной зависимости параметров переходного влияния на разных длинах кабеля (прил.3).

Вывод.

Расчеты показывают, что переходные затухания в данном кабеле удовлетворяют нормам.

Кривые имеют плавный характер. Кроме того, из графиков видно, что значения переходного затухания снижаются с ростом частоты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Частотные зависимости параметров влияния

8. РАЗМЕЩЕНИЕУСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПО ТРАССЕ МАГИСТРАЛИ

Усилительные пункты вдоль проектируемой магистрали устанавливаются исходя из:

1. Максимального километрического затухания цепи,

2. Усиления усилительных станций,

3. Длины секции дистанционного питания,

4. Расположения населенных пунктов по трассе проектируемой магистрали.

Усилительные пункты подразделяют на обслуживаемые (ОУП) – из них подается дистанционное питание, и необслуживаемые (НУП). Требования к размещению ОУП – наличие населенного пункта. НУП можно расположить повсеместно в подходящей для этого (например назатопляемой) местности.

НУП располагаются между собой на расстоянии усилительного участка, определяемом следующим соотношением:

В этой формуле аном – номинальное затухание усилительного участка для системы передачи К-60,

αtmax – километрическое затухание кабеля при наивысшей частоте передачи при максимальной температуре грунта на глубине прокладки кабеля.α определяется следующим образом:

, где α20max – величина затухания, рассчитанная ранее для частоты 252 кГц, а αα – табличная величина, определяемая для кабеля МКСГ.

, где α20max – величина затухания, рассчитанная ранее для частоты 252 кГц, а αα – табличная величина, определяемая для кабеля МКСГ.Таким образом, НУП должны быть расположены на расстоянии 24,64 км друг от друга.

Пусть передача энергии НУП осуществляется по жилам кабеля «провод-провод». Тогда таблично определяем максимальное количество НУП на секции дистанционного питания. n= 6. Тогда среднее расстояние между ОУП определим так:

То есть расстояние между обслуживаемыми усилительными пунктами составляет 172,5 км.

То есть расстояние между обслуживаемыми усилительными пунктами составляет 172,5 км.Таким образом, на магистрали Казань-Ижевск нужно установить 3 ОУП.

Скелетная схема размещение ОУП и НУП на магистрали выглядит так, как показано на рис. 6.

Рис. 6

10. РАСЧЕТ ОПАСНОГО МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ ЛЭП ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ЦЕПИ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ.

Влияние ЛЭП на линии связи обусловлено воздействием электромагнитного поля, приэтом на кабели связи с металлическими оболочками и на кабели проложенные в земле действует только агнитное поле.

На линиях передачи отличают нормальный и аварийный режимы работы. Наибольшие влияния возникают при аварийном режиме работы, например, при обрыве и заземлении провода одной из фаз трехфазной линии или при коротком замыкании на землю фазы ЛЭП с заземленной нейтралью.

Сближение с кабелем ЛЭП имеет место на всем протяжении участка.

Наглядно это можно показать при помощи схемы сближения, показанной на рис.7.

Рис.7.

Определение опасного магнитного влияния ЛЭП на цепи кабелей связи сводится к расчету продольной ЭДС, индуктируемой в жилах кабеля на участке сближения. Величина ЭДС определяется на частоте тока 50Гц по формуле

где Ikz – ток короткого замыкания в ЛЭП, А,

w – угловая частота,

m коэффициент взаимоиндукции соответствующего участка,

l – длина участка,

Sob – коэффициент экранирования оболочки,

Str – коэффициент экранирования заземленного троса на ЛЭП.

Определим эти величины.

Str – задается таблично исходя из варианта задания (сечение троса меньше 100 мм2, материал – медь) так же, как и m – с помощью номограммы.

Sob определяется для каждгого из участков с помощью величины продольной ЭДС на оболочке по таблице.

Кроме того, необходимо оперделить допустимую норму продольного ЭДС для междугородного симметричного кабеля:

В итоге получим:

что соответствует нормам.

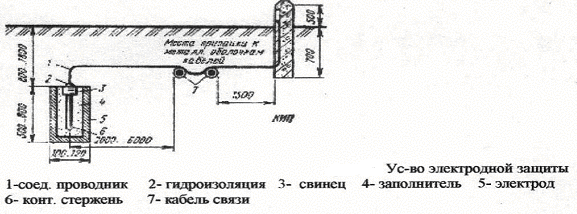

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КАБЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ

Защитные меры по коррозии оболочек кабелей связи производятся как на установках электрифицированного транспорта, так и на сооружениях связи. На электрифицированном транспорте осуществляют следующие меры защиты:

-уменьшают сопротивление рельсов путем качественной сварки стыков;

улучшают изоляцию рельсов от земли (полотно из гравия, щебня, песка);

-переполюсовывают источники питания так, чтобы заземлялся минусовой электрод.

На сооружениях связи такими мерами защиты являются:

-выбор трассы с менее агрессивным грунтом (песок, глина, суглинок, нежирный чернозем);

-применение кабелей с герметичными полиэтиленовыми шлангами поверх металлических оболочек (обязательно для алюминия и стали);

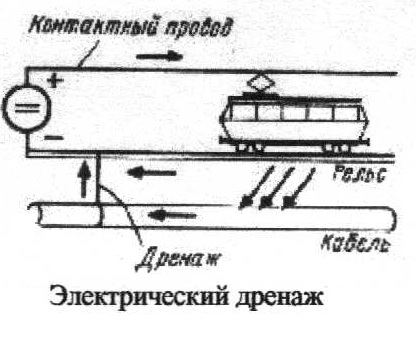

-электрический дренаж (от электрической коррозии);

-катодные установки (от электрической и почвенной коррозии);

-изолирующие муфты (от электрической коррозии);

-протекторные установки (от почвенной коррозии);

-антивибраторы амортизирующие, рессорные подвески (от мёжкристаллитной коррозии).

Электрический дренаж, катодные и протекторные установки относятся к активным электрическим методам защиты, остальные— к пассивным.

Электрический дренаж — это отвод блуждающих токов с защищаемого кабеля посредством проводника. Дренаж подключается к кабелю в середине анодной зоны, т. е. там, где кабель имеет наибольший положительный потенциал по отношению к земле. Блуждающие токи по дренажному кабелю отводятся из оболочки защищаемого кабеля к рельсам или минусовой шине, питающей подстанции. В результате анодная зона на кабеле превращается в катодную.

Рис. 8. Отвод блуждающих токов.

Рис. 8. Отвод блуждающих токов.При необходимости устанавливают несколько дренажей с тем, чтобы на всем сближении кабелей связи с ЭЖД оболочка имела отрицательный потенциал. Такие дренажи называются прямыми электрическими дренажами. Прямой электрический дренаж имеет наибольший положительный потенциал по отношению к только в устойчивых анодных зонах, например при защите междугородного кабеля от блуждающих токов дистанционного, питания. В зонах, где наблюдается изменение знака потенциала оболочки относительно земли, применяют дренажи односторонней проводимости, так называемые поляризованные дренажи. В дренажную цепь включается вентиль, диод или поляризованное реле, обладающее односторонней проводимостью, В результате ток течет только от оболочки кабеля к питающей подстанции электрифицированной железной дороги. Для кабелей связи применяются поляризованные дренажи.

Принцип действия катодной защиты состоит в том, что к оболочке кабеля, имеющей положительный потенциал по отношению к земле (анодная зона), присоединяют отрицательный полюс от постоянного тока, тем самым придавая оболочке отрицательный потенциал. Таким образом, напряжение источника тока переводит анодную зону па оболочке кабеля в катодную. Положительный полюс источника тока заземляют.

Рис.9

Рис.9Вследствие сравнительно больших эксплуатационных расходов катодные станции используются преимущественно для совместной защиты нескольких подземных сооружений и главным образом защиты от коррозии блуждающими токами.

Протекторная защита, по существу, аналогична катодной защите, только в данном случае для создания отрицательного потенциала на оболочке кабеля используется не посторонний источник тока, а ток, появляющийся за счет разности электрохимических потенциалов при соединении различных металлов (меди... 0,377; свинца — ...0,126; стали ... —0,44; алюминия ... — 1,66; магния ... ...—2,37). Этот ток направлен от более высокого потенциала к более низкому.

В результате его действия разрушению подвергается металл с более низким потенциалом.

Обычно для протекторных электродов (протекторов) используются магниевые сплавы, состоящие из магния, алюминия и цинка. Электрод представляет собой цилиндр длиной 600 ...900 мм, диаметром 150...240 мм с контактным Стальным стержнемю

Рис.10.

Рис.10.Принцип протекторной защиты состоит в том, что катодная зона на оболочке кабеля создается в результате ее соединения изолированным проводом с заземленным протекторным электродом, имеющим более низкий электрохимический потенциал, чем потенциал заземляемой оболочки. Такой электрод является анодом, и ток с него будет стекать в землю. Оболочка кабеля при этом становится катодом и, следовательно, защищена от коррозии. Протекторные электроды применяются главным образом для защиты от почвенной коррозии и устанавливаются по два-три на усилительный участок, расстояние между ними и кабелем должно быть при этом не менее 2... 6 м, глубина заколки 0,6... 1,8 м. Протектор включается через контрольно-испытательные пункты (КИП).

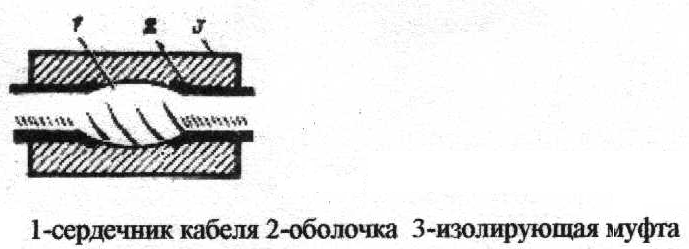

Изолирующие муфты, устанавливаемые на кабеле, разрывают металлическую оболочку и тем самым уменьшают силу блуждающего тока.

Рис. 11.

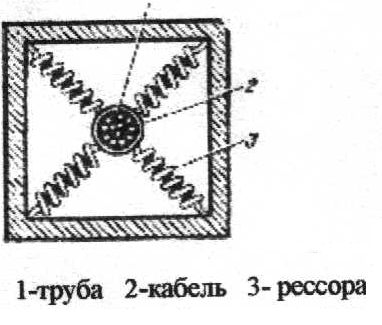

Рис. 11.Рессорную подвеску кабеля применяют для уменьшения вредного действия вибрации при прокладке кабеля по мостам, вблизи автомобильных и железных дорог.

Рис. 12.

Рис. 12.Кроме того, при подвеске кабелей по опорам используют резиновые или пласт массовые гасители в местах крепления кабеля.

11. РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОТ УДАРОВ МОЛНИИ

Удары молнии являются одной из причин, вызывающих значительные повреждения на междугородных кабелях линии связи.

Характер и размеры возможных повреждений рассчитываются исходя из параметров молний, грунтовых условий, а также конструкции самого кабеля.

Как видно из таблицы, средняя продолжительность гроз в Татарстане и Удмуртии (50-60 град сш) составляет 40-60 часов в год.

Для расчета вероятного числа повреждений кабеля в год воспользуемся формулой:

где Т – количество часов грозы в год, U – электрическая плотность изоляции, определяемая таблично (3800 В), n – вероятностная плотность повреждений кабеля при продолжительности гроз 36 часов в году.

Допустим, в траншее проложено 2 кабеля. Тогда сопротивление их оболочек определим по таблице и формуле

Откуда теперь определим (таблично) величину n. n=0.15.

Отсюда видим, что среднее число повреждений в год составляет

По нормам для симметричных четырехчетверочных кабелей допустимое число ударов в год составляет 0,2. Значит, полученная вероятность удовлетворяет нормам.

Однако защита кабеля все равно необходима, так как магистраль прокладывается вдблизи леса, населенных пунктов, а также частично вдоль железной дороги.

Основными методами защиты являются применение кабелей с повышенной проводимостью оболочки, прокладка в земле специальных тросов, а также включение различных защитных элементов.

12. СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

Для расчета стоимости проекта необходимо рассчитать стоимость кабеля.

По данным кабельной компании «Океан» стоимость одного км кабеля МКСГ 4*4 составляет 191 842 руб. (при розничной продаже).

Длину кабеля возьмем больше длины трассы на 2%, т.е. 385 км (вместо 377). Тогда стоимость кабеля составит 385*191 842 = 73,86 млн.руб.

Стоимость других показателей:

| Показатель | % | Стоимость, млн. руб. |

| Техническоезадание | 9,6 | 28,8 |

| Жилищное строительство | 5,8 | 17,4 |

| Станционные сооружения | 18,9 | 56,7 |

| Линейные сооружения, в т.ч. 1) изыскание трассы 2) прокладка кабеля 3)стоимость кабеля 3) монтаж и измерения 4) защита | 43,2 | 129,6 |

| 1,7 | 5,1 | |

| 10,3 | 30,9 | |

| 24,6 | 73,86 | |

| 4,09 | 12,27 | |

| 2,5 | 7,5 | |

| Необслуживаемые УП | 22,5 | 67,5 |

ИТОГО 429,63 МЛН. РУБ.

Расчет одного каналокилометра рассчитаем с учетом того, что кабель четырехчетверочный, а система К-60 – двухпроводная. Значит, всего каналов: 16/2 * 60 = 480

Вывод: для более рентабельного проекта необходимо увеличить число каналов, прокладываемых по магистрали.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных расчетов, мы получили для всех параметров кабеля значения, удовлетворяющие нормам, однако в некоторых случаях немного отклоняющихся от них. Это может быть связано с тем, что в реальном кабеле присутствуют факторы, влияющие на эти параметры, поэтому полученные цифры следует, на мой взгляд, считать верными.

Из этого следует, что качество связи по проектируемой магистрали будет удовлетворительным. В кабеле предусмотрены всевозможные средства защиты (от коррозии, от ударов молнии), которые делают эксплуатацию магистрали качественной, длительной и безопасной.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методические указания для курсового проектирования по курсу линии связи. Часть 1.М.,1987 г.

- Методические указания для факультета МЭС. Проектирование междугородных кабельных линий связи. Часть 2. М., 1987г.

- Гроднев И.И. Верник С.М. Линии связи. Учебник для высших учебных заведений. М. Радио и связь. 1988г.

- Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Собрник задач. М., Горячая линия телеком, 2004г.

- Атлас автодорог России «От Москвы до окраин» М., Идел-пресс, 2005г.

- Сайт autotrans.ru – измерение расстояний между городами

- Сайт www.оkeankab.ru – продажа кабелей связи

- Конспект лекций по курсу Направляющие системы электросвязи 6 семестр обучения.

Федеральное агентство связи

Москвовский технический университет связи и информатики

Кафедра линий связи

Курсовой проект

«Междугородные кабельные линии связи»

Вариант задания № 406

Выполнила Пимкина М.А.

группа МС 03 02

Принял Зубилевич А.Л.

Дата сдачи __________

Подпись____________

Москва

2006