Фото В. Чепиги Пик Коммунизма с севера

| Вид материала | Документы |

- Рассказы альпинистов о восхождениях на пик Ленина, 2278.89kb.

- -, 496.63kb.

- Реферат по курсу свч по теме: «Цифровые фото- и видеокамеры», 224.6kb.

- Российская благотворительность в зеркале сми, 2292.9kb.

- План реферата: Ситуация, сложившаяся в России, явившаяся предпосылкой для создания, 422.55kb.

- План Введение большевистская партия после октября 1917г. Реализация политики "военного, 188.36kb.

- «военного коммунизма», 55.38kb.

- Призрак бродит по Европе призрак коммунизма, 481.56kb.

- Тема: «Состояние и перспективы культуры народов Севера в процессе производственного, 149.1kb.

- Аов 30 Под фото, 120.6kb.

О В.Л. Семеновском. По личным воспоминаниям

Лихов переулок, 6. В этом просторном помещении устраивал в конце 20-х годов свои массовые вечера Московский дом печати.

На одном из таких вечеров, собиравших многолюдную аудиторию, я впервые услышала выступление В.Л. Семеновского. В сопровождении диапозитивов Василий Логинович с увлечением рассказывал о своих путешествиях, красотах и достопримечательностях горных районов страны.

К тому времени я уже немного познакомилась с горами (Военно-Сухумская дорога). Выступление В.Л. Семеновского произвело на меня большое впечатление. Мне снова захотелось поехать на Кавказ.

Летом 1928 г. с самодеятельной группой нескольких журналистов и студентов я отправилась на Эльбрус (об этом см. брошюру автора этих строк «Восхождение на Эльбрус»).

Вскоре, поступив работать в Центральный совет ОПТЭ, я лично познакомилась с В.Л. Семеновским, возглавлявшим тогда горную секцию Центрального совета.

О его прошлом тогда мы знали очень немного. Сам он никогда не говорил о себе. Известно было лишь, что Василий Логинович — ответственный работник Наркоминдела. Значительно позднее мы узнали некоторые подробности биографии этого жизнерадостного, невысокого человека, с седеющими курчавыми волосами.

Василий Логинович родился 23 января 1884 г. в семье земского врача в городе Кашине Тверской губернии. Уже в юношеские годы он включается в революционную борьбу. Исключенный из гимназии, он продолжал учебу в техническом училище города Новозыбкова. Закончил Семеновский училище с дипломом техника и вскоре включился в активную революционную работу. За участие в выступлениях пролетариата в 1905 г. его «упекли» в арестантские роты. После дерзкого побега Василий Логинович эмигрировал в Швейцарию.

Здесь он и познакомился с горами и вскоре стал «подрабатывать» в качестве гида, так как не имел других средств к существованию. В этой профессии Семеновский утвердился после успешной сдачи экзамена на дипломированного горного проводника. В последующие годы, проведенные за границей, Василий Логинович совершает большое количество восхождений на вершины Альп, многие по сложнейшим для того времени маршрутам. Это позволило В.Л. Семеновскому стать известным восходителем тех лет.

Вернувшись на Родину, освобожденную Октябрьской революцией, он, несмотря на большую служебную загрузку, становится одним из наиболее горячих приверженцев развития отечественного альпинизма.

Неистощимы были его рассказы о горах, о горной природе, об альпинизме. Объясняя свою любовь к горам «жаждой новых мест, огромной тягой в неизвестное», Василий Логинович писал:

«То, что рабочая молодежь живо откликнулась и приняла участие в горнотуристском движении, я считаю лучшим доказательством того, что одной из движущих сил альпинизма является вот это чувство нового, неизведанного, тяга в далекие края».

Память не сохранила фамилий членов горной секции Центрального совета того времени. Отчетливо помнится, что наряду с большим пылом и стремлением к горным походам и восхождениям на вершины у подавляющего большинства товарищей было весьма смутное представление о технике альпинизма и о том, что их ожидает в горах. Как лазать по скалам, ходить по леднику, преодолевать крутые фирновые и снежные склоны — всему этому надо было учиться. Постепенно к такому убеждению пришли все члены секции.

И вот по докладу В. Л. Семеновского Президиум ЦС ОПТЭ в 1929 г. принял решение организовать курсы инструкторов горного туризма (альпинизма).

Вводный теоретический семинар состоялся в городских условиях по адресу: Столешников переулок, 16. Затем участники семинара облюбовали крутой обрыв около станции Влахернская (ныне Турист) и начали там упорно осваивать основы альпинизма.

После придирчивого отбора 15 человек, в том числе два кинооператора, выехали в район ледника Безенги. Эти курсы, а фактически первая школа инструкторов альпинизма известны в истории советского альпинизма под названием «Рабфак во льдах». В числе ее слушателей были В. Воробьев, М. Афанасьев, И. Николаев, В. Соловей. Одним из кинооператоров был Ф.Ф. Проваторов.

Уже при составлении программы занятий руководителю курсов Семеновскому было ясно, что принятые на Западе формы подготовки горных проводников для обучения советских инструкторов альпинизма явно не подойдут. Существовавший уже многие годы западный альпинизм строился на коммерческой основе. Путешествовали в горах чаще всего состоятельные люди. Они, как правило, нанимали проводников и выходили в горы. Суровая и грандиозная природа гор, переходы по скалам и ледникам были для жителей больших городов полны необычайных, волнующих ощущений, влекли за собой острые переживания, щекотали нервы. Каждый путешествовал, как ему заблагорассудится, доверяясь нанятому проводнику или пускаясь в одиночное, подчас явно авантюрное блуждание по горам.

Что же касается некоторой, весьма небольшой, прогрессивной части любителей гор, в числе которых были и представители некоторых «рабочих клубов» (скорее по названию, чем по существу), то их активность направлялась на воспитание виртуозов акробатической техники, для которых самоцелью становились все более сложные, часто головоломные, маршруты восхождений на вершины, нередко заканчивающиеся гибелью участников.

Зачинатели альпинизма, к которым и относился В. Л. Семеновский, вкладывали в него совершенно иное содержание, отвечающее сущности нашего строя. Основные задачи развивающегося советского альпинизма были следующие: привитие духа коллективизма, дружбы и товарищества; воспитание строгой дисциплины, нетерпимости ко всякого рода разболтанности.

3 июня 1929 г. участники «Рабфака во льдах» выехали в Нальчик. Добираться до Миссес-коша в Безенгийском ущелье было значительно сложнее, чем в наган годы. На этот путь потребовалось четыре дня. До 22 июня проводилась напряженная учебно-тренировочная работа на ледниках и скалах. Отрабатывались приемы техники, методы страховки. В дальнейшем участники были разделены на группы и разошлись по различным маршрутам восхождений. Они совершали восхождения на вершины Асмаши, Бангурьян, Комсомолец, Навериани-тау, Эльбрус. За это же время первые инструкторы советского альпинизма проделали целый ряд походов через перевалы Дыхни-ауш, Цанер, Семи, Местийский, Шаривцек, Твибер, Башиль, Бечо.

По завершении работы «Рабфака во льдах» Семеновский писал: «Опыт 1929 года оправдал себя и дал прекрасные результаты. Участниками была проделана большая работа. Каждый из них вышел из учебного похода хорошо технически подкованным в искусстве горных путешествий».

Деятельность В. Л. Семеновского по подготовке кадров инструкторов советского альпинизма продолжалась и в последующие годы. В 1931 г. он руководил Всесоюзными курсами по горному туризму (альпинизму) ч в Адылсу; в 1932 г. проводил учебный поход инструкторов альпинизма в Верхней Балкарии; в 1934 г. Василий Логинович возглавлял курсы по переподготовке инструкторов альпинизма в районе ледника Башиль.

Одновременно свою работу по обучению и передаче опыта молодым советским альпинистам В. Л. Семеновский сочетал с рядом серьезных личных восхождений.

В 1928 г. на Кавказе путешествовала экспедиция квалифицированных немецких альпинистов. Приглашенный в ее состав Василий Логинович совершил восхождения на вершины Шхары, Тот-тау и др. В отчете этой экспедиции отмечается высокий спортивный класс Семеновского.

На следующий год после проведения «Рабфака во льдах» на Кавказе действовала группа ведущих немецких альпинистов во главе с В. Мерклем. Она готовилась к восхождению на один из гигантов Гималаев — вершину Нангапарбат. Основным восхождением этой группы на Кавказе была намечена Южная вершина Ушбы. Одно название этой горы уже говорит о многом. Даже в наши дни, когда мировой и советский альпинизм в спортивном мастерстве неизмеримо вырос, Ушба остается одним из самых сокровенных стремлений альпинистов любой страны мира. И вот тогда, в 1929 г., В.Л. Семеновский стал первым советским альпинистом, покорившим эту всемирно известную вершину.

Следует сказать, что восхождения с квалифицированными спортсменами западных стран были для Семеновского вынужденными: среди советских альпинистов тех лет еще не было восходителей, подготовленных для таких сложных восхождений.

К этому времени начинает развертываться издательская деятельность ОПТЭ. Приняв предложение попробовать свои силы в этой области и успешно выпустив несколько брошюр, Василий Логинович приступил к созданию капитального для того времени труда, посвященного горным путешествиям и восхождениям. Под заглавием «Горный туризм» эта книга вышла в 1930. г. В предисловии к книге «Горный туризм»1 О. Ю. Шмидт писал:

«...горный туризм — путешествия по высокогорной местности, переходы по ледникам, восхождения на вершины — дает закалку, как ни один другой вид спорта. Укрепляя сердце и легкие, развивая выносливость и неутомимость, приучая переносить любую погоду, он великолепно тренирует тело. Еще важнее его значение для характера человека. Горы ставят трудные задачи. В их преодолении развиваются настойчивость, смелость, воля к победе, а также организованность, точность...

...Кто раз побывал в горах, того они непреодолимо тянут к себе всю жизнь. Знаю это по себе...

...Книга В. Семеновского очень нужна. Она будет иметь большой успех. Она поможет развитию прекрасного и серьезного спорта — горного туризма». Хотелось бы особо остановиться на забытом, ставшем сейчас библиографической редкостью сборнике «На путях к вершинам» (1930 г.), большая часть которого написана Семеновским. Этот сборник посвящен памяти грузинских альпинистов С. Джапаридзе и П. Двали, погибших в 1929 г. во время попытки восхождения на Тетнульд.

Василий Логинович был знаком с альпинистами Грузии с 1925-1927 гг., с тех пор, когда совершал восхождение на Казбек и путешествовал по Сванетии.

Несмотря на глубокую скорбь о погибших П. Двали и С. Джапаридзе и свои дружеские чувства к ним, Семеновский в сборнике «На путях к вершинам» подробно останавливается на ошибках, допущенных альпинистами при организации и проведении восхождения.

Итак, в конце 20-х и начале 30-х годов, когда советский альпинизм набирал силы для дальнейшего развития, в плеяде зачинателей и организаторов этого вида спорта в стране, таких, как Н.В. Крыленко, О.Ю. Шмидт, Н.П. Горбунов, Б.Н. Делоне, был и В.Л. Семеновский, отдавший много сил, знаний и опыта молодому советскому высокогорному спорту. Под непосредственным влиянием этой плеяды формировался и рос советский альпинизм. В наше время альпинизм в стране стал одним из основных видов спорта. Он давно уже завоевал широкую популярность в мировом альпинизме. Выдающиеся спортивные достижения наших восходителей широко популяризируются нашей и мировой печатью.

Вспоминая те годы, когда альпинизм у нас был еще мало кому известен и альпинисты насчитывались единицами, все отчетливее представляется вклад, который внес В.Л. Семеновский в становление советской школы альпинизма.

В. Благовещенский

ЗАЧИНАТЕЛЬ АЛЬПИНИЗМА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ

О В.Г. Клементьеве

Василий Григорьевич Клементьев — кадровый военный, прошедший долгий, тяжелый и славный путь от солдата — георгиевского кавалера старой армии до заместителя командующего войсками 4-го Украинского фронта в последние годы Великой Отечественной войны.

Старшему поколению альпинистов имя Клементьева хорошо известно как одного из тех энтузиастов, которые наряду с основоположниками советского альпинизма Н.В. Крыленко и В.Л. Семеновским упорно и настойчиво прокладывали пути для массового развития высокогорного спорта и туризма в нашей стране.

Нужно иметь в виду, что В.Г. Клементьев никогда не был спортсменом-альпинистом, никогда не совершал восхождений на вершины. Красоты и романтика горной природы не побуждали его проводить свой отпуск в путешествиях по прославленным местам Кавказа или Средней Азии. Вместе с тем он любил горы как объект большой работы, которой посвятил многие годы своей жизни.

В период гражданской войны частям и соединениям, которыми командовал В.Г. Клементьев, приходилось вести бои в горах Сибири, Средней Азии и Закавказья против белогвардейских, манапских, байских и басмаческих банд. От солдат и командиров требовалось отличное знание характера горного рельефа, умение ориентироваться, пользоваться специальной техникой передвижения по лесистым или крутым скальным склонам, маневрировать и применять оружие в соответствии с особенностями района действий.

Освоение гор, тактики и техники боевых действий в горных районах имело тем большее значение, что значительная часть нашей южной границы — от Кавказа до Дальнего Востока — проходит именно по таким районам.

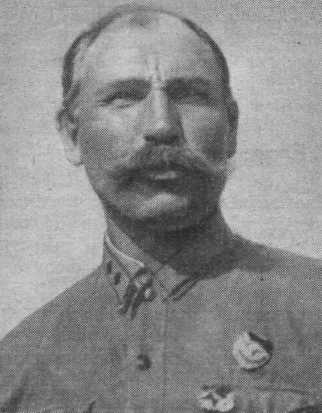

В.Г. Клементьев

Особенно большую работу в этом направлении В.Г. Клементьев развернул после окончания гражданской войны, когда был назначен начальником Закавказской пехотной школы, а затем руководителем Северо-Кавказского краевого совета Осоавиахима. В августе 1927 г. по инициативе и под руководством Клементьева была проведена экспедиция курсантов и преподавателей Закавказской школы на Казбек. Из 150 подготовленных кандидатов было отобрано 24 лучших. Однако отсутствие достаточного опыта и специального снаряжения, а также исключительно неблагоприятная погода в то время в горах позволили выйти на вершину Казбека только 14 ее участникам.

В августе следующего года В.Г. Клементьев вновь организует высокогорную экспедицию, цель которой было восхождение на вершину Эльбруса. В состав этой экспедиции было включено 29 командиров и курсантов школы. Одной из задач этой экспедиции, в частности, было испытание пригодности для высокогорных условий армейского обмундирования и снаряжения, а также проведение массовой просветительной работы среди местного населения. Пройдя с вьючными лошадьми тяжелый путь через бездорожную и труднодоступную в то время Сванетию и через перевал Донгуз-Орун, участники похода достигли поляны Азау, откуда намечали начать штурм Эльбруса. Любопытно вспомнить, каким снаряжением были обеспечены тогда восходители. Вот что имели курсанты: одежда — летнее армейское обмундирование, овчинный полушубок, армейский шлем, красноармейские ботинки с шерстяными гетрами; снаряжение — альпеншток, «человеческая артиллерийская упряжь для продевания каната», для движения по ледникам четырехзубые «когти» (кошки), две веревки на всех по 25 м, кирки, лопаты, топоры, красноармейские палатки, ранцы, гранатные сумки и очки-консервы синего цвета. И вот с таким обеспечением участники похода успешно совершили восхождение на высочайшую вершину Кавказа.

В последующие годы Тбилисской пехотной школой было организовано еще несколько высокогорных походов: из Кахетии в Дагестан, по Хевсуретии и Грозненской области и т.д.

В 1928 г. Центральный Дом Красной Армии имени М.В. Фрунзе включил туризм и альпинизм в план своей деятельности. Одним из активистов и основным консультантом по вопросам, связанным с работой в горах, стал В.Г. Клементьев.

В 1930 г. по его инициативе и под его руководством был проведен поход 57 курсантов военных училищ и слушателей военных академий. Было намечено пройти вместе с большим вьючным караваном из Нальчика в Кутаиси через перевал Шаривцек. Планировалось, что «попутно» 27 участников похода совершат восхождение на Коштантау по ее северо-восточному склону.

Участники похода успешно прошли весь маршрут и выполнили все стоявшие перед ними задачи, за исключением одной... подняться на вершину Коштантау.

В августе 1933 г. ЦДКА имени М.В. Фрунзе провел учебный высокогорный поход ста слушателей военных академий и командиров из нескольких военных округов. Этому походу, проводимому по пяти маршрутам, сходящимся у подножия Эльбруса, было присвоено ныне широко употребляемое название «альпиниада». От места сбора — поляны Азау участники должны были совершить восхождение на восточную вершину Эльбруса. Целью похода было подготовить для армии кадры людей, знакомых с альпинизмом, способных широко популяризировать его. В походе же должна была проводиться исследовательская работа по установлению принципов акклиматизации, основ режима горного марша, основ тренировки, норм питания, видов и количества снаряжения, возможности применения в высоких горах армейских радиостанций, авиации и т.д.

Уместно вспомнить, что в тот период во всем Союзе насчитывалось лишь несколько десятков достаточно опытных альпинистов, число же ежегодно совершаемых восхождений было ничтожно.

Участников 1-й альпиниады РККА, как уже упоминалось, было 100 человек. В наши дни эта цифра выглядит весьма скромно. В проводимых за последние годы альпиниадах участвуют многие сотни и даже тысячи участников. Но в 1933 г., как правило, одно упоминание цифры «100 человек» вызывало или саркастические улыбки, или мрачные предупреждения. С особой остротой стоял вопрос о том, кто же поведет людей на высочайшую вершину Европы и кто будет отвечать за безопасность совершенно не подготовленных к этому командиров. В конце концов командование альпиниадой и руководство восхождением были возложены на комбрига В.Г. Клементьева.

Альпиниада прошла успешно. После самого жестокого «перестраховочного» отбора на вершину Эльбруса поднялись все 58 допущенных к этому молодых армейских альпинистов. Весть об этом облетела всю советскую прессу, оценивавшую альпиниаду РККА как совершенно небывалое, исключительное событие в истории мирового альпинизма. Значение 1-й альпиниады РККА не только в том, что она была по своему характеру массовой, но она доказала доступность альпинизма не только для какой-то небольшой группы «избранных» и «особо одаренных», а для всех здоровых юношей и девушек, мужчин и женщин нашей страны.

В следующем 1934 г. при проведении 2-й альпиниады РККА молодые армейские альпинисты побили свой же рекорд, массовости: на вершину Эльбруса поднялись 276 участников восхождения. Кроме нескольких групп специалистов — участников исследовательских групп в альпиниаде с успехом действовало звено воздушных альпинистов. В разработке планов этой альпиниады и заданий научно-исследовательским группам вновь принимал участие В.Г. Клементьев1.

Успешное проведение первых альпиниад РККА было высоко оценено приказами народного комиссара обороны СССР.

Приказ НКО СССР №85 отмечал, что высокогорные походы начсостава на Эльбрус и одновременно проведенные походы на Памир, Тянь-Шань и Алтай были совершены с отличными результатами. Побиты мировые рекорды массовости восхождений, проведены смелые и ценные опыты но применению в горах маломощной авиации и радиосвязи, изучению конного и пешего марша и работы человека в высокогорных условиях.

Откликаясь на приказ народного комиссара обороны СССР, Н.В. Крыленко писал в газете «Красная звезда»: «Мы, рядовые участники, пионеры и основоположники альпинистского дела в нашей стране, с большим восторгом приветствуем этот приказ, облегчающий нам работу по пропаганде альпинизма в нашей стране, по дальнейшей постановке его на дело служения обороне нашей социалистической Родины и социалистического строительства. Мы ни на одну секунду не сомневаемся, что вслед за приказом Наркома обороны последуют соответствующие распоряжения по линии руководства нашими профсоюзными организациями. ВЦСПС не может отставать в этом отношении от Красной Армии, которая идет впереди профсоюзов... Приказ наркома обороны служит наглядным доказательством того, какую ошибку делали эти организации, относясь таким образом к альпинизму»2.

В результате упорного и длительного штурма «пика на Солянке»1, в котором активное участие принимал и В.Г. Клементьев, в 1935 г. была проведена 1-я альпиниада ВЦСПС.

Эта альпиниада, так же как и проведенная в том же году альпиниада колхозников Кабардино-Балкарии, да и 4-я альпиниада РККА, явилась важным этапом в развитии советского высокогорного Спорта — альпинизма. За один этот год на вершинах Эльбруса побывало более 2000 человек.

Здесь следует заметить, что В.Г. Клементьев первым подал мысль об организации восхождений колхозников и первым добивался ее осуществления.

В августе 1933 г. на поляне Азау В.Г. Клементьев рассказал участникам армейской альпиниады о плане Северо-Кавказского совета Осоавиахима провести в ближайшие годы массовый высокогорный поход (альпиниаду) народов Северного Кавказа, о том, что именно из среды коренных жителей горных районов необходимо в первую очередь готовить кадры для укомплектования наших горных войск.

Как настойчиво ни добивался В.Г. Клементьев провести альпиниаду пародов Северного Кавказа, в условиях того времени он сумел получить должную поддержку только со стороны руководителя кабардино-балкарских коммунистов Бетала Калмыкова, лично возглавившего колонну колхозников, штурмовавших в 1935 г. Эльбрус.

Все последующие годы, занимая различные посты в Советской Армии, В.Г. Клементьев не смог лично участвовать в экспедициях и восхождениях. Но все эти годы он упорно работал над обобщением своего богатого опыта. В 1940 г. вышла в свет его книга «Боевые действия горных войск»2 — труд, предназначенный в основном для начсостава, но одновременно представляющий интерес для участников горных экспедиций и альпинистского актива.

О. Гигинеишвили

СЕМЬЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ ВЕРШИН

Спортивная биография

Когда предо мною осколки луны

На снежниках станут дробиться,

На выступе красной Ушбинской стены

Я вижу: стоит Джапаридзе.

Н. Тихонов

В Тбилиси среди альпинистов, рабочих, студентов, школьников часто появляется женщина, седая и одетая во все черное, и каждый раз при этом по залу проносится тихий гул: «Александра!» Когда она проходит по улицам родного города, то многие, провожая ее долгим взглядом, также тихо произносят: «Александра!» К этому имени не прибавляют ни почетных званий, ни хвалебных эпитетов, но в тоне, которым произносится это имя, слышится уважение и восхищение, а одновременно и глубокое сочувствие.

Семья Джапаридзе — Симон, Алеша и сестра Александра. Эти имена хорошо знакомы советским альпинистам, а в Грузии их знают все, знают сверстники, которым минуло семьдесят, и те, что еще сидят за школьной партой.

Давно уже нет среди нас Симона и Алеши. Большая слава всегда переходит в легенду, а легенда часто стирает конкретный образ. Но когда мы видим среди нас Александру, когда произносим ее имя, мы ярко видим перед собой вместе с ней Симона и Алешу, шагающих, как и много лет назад, по этим же улицам, под этими же платанами, вдоль тбилисских проспектов. Прошло много времени, но их имена так же популярны сегодня, как и в те далекие годы. Ныне, вспоминая тех, кто на заре нашего альпинизма прокладывал первые пути в горах, кто ходил на те вершины, куда мы теперь ходим сотнями и тысячами, не должны забывать, как трудно было им тогда, какими труднодоступными вершинами были для них Казбек, Эльбрус, сколько энергии нужно было вложить в организацию и проведение таких восхождений.

Для нас, горцев, вершины не только объект восхождения — в горах мы живем всю жизнь. Нас не удивляют высокие снежные гиганты и кручи глубоких ущелий: мы там выросли. Горы для нас не экзотика, мы смотрим на них глазами Важа Пшавела. Нас не удивляют люди, которые хорошо ходят в горах; таких людей в горах Грузии много. Два брата Джапаридзе и их сестра умели ходить, как и многие другие, но они вошли в историю нашего народа не только потому, что покорили много вершин.

Известный знаток истории Грузии Иоанн Батонишвили указывает, что еще во второй половине XVIII в. на вершину Мкинварцвери (Казбек) взошел горец-грузин Иосиф Мохевец, взошел для того, чтобы оттуда взглянуть на мир. Он был современником Бальма и Паккара — первовосходителей на Монблан. Во второй половине XIX в. в Грузию нередко приезжали европейские альпинисты. Они стремились побывать на наших вершинах, и горцы-грузины их сопровождали. Приезжали не только альпинисты. Сюда стремились разные люди — путешественники, странники, дипломаты, коммивояжеры. Многие из них охотились за острыми ощущениями. Не раз писали они о «дикарях», обитающих в горах Кавказа. Писали и о горцах, которые якобы боялись вершин и верили в обитающих на них злых духов. Такие «альпинисты» создали себе на потеху легенду о таинственных крестоносцах, якобы укрывшихся в горах Кавказа и известных ныне под именем хевсур. Некоторые из таких посетителей Кавказа, видимо, из-за болезненной любви к небылицам усматривали «сирийские орнаменты на старинных сванских украшениях»; в оригинальной грузинской архитектуре сванских церквей им мерещилась Италия.

Водили наши горцы европейских альпинистов на свои родные вершины, а в истории оставались только иностранные имена. По заведенному ими праву восходителей в числе победителей вершин фиксировались только они. Проводники оставались «за кадром», уходили в небытие истории...

Решительный перелом в этом произошел в 1923 г. Тогда па вершину Казбека с интервалом всего в несколько дней поднялись две группы молодых советских любителей гор — группы во главе с профессорами Г.Н. Николадзе и А.И. Дидебулидзе. В первой из них было пять женщин, а во второй одна — Александра Джапаридзе.

Весть о восхождении на Казбек облетела в те дни всю Грузию, и покорение Мкинварцвери явилось большим событием года. Имена восходителей быстро стали популярными. Это и понятно: впервые так решительно мы начали осваивать свои родные горы, у подножия которых жили мы, наши отцы и наши предки. Этот шаг был частицей великого поступательного движения освободившегося от многовековых оков народа.

Г. Николадзе, организуя восхождение на Казбек, имел идущие далеко вперед цели. Для него это было шагом большого пути. За Казбеком должен следовать Эльбрус. Впереди ожидали огромные трудности, но первый камень был заложен — подготовлено ядро покорителей вершин родных гор. Почти все они были молоды, чуть ли не мальчишки и девчонки, романтики 20-х годов, студенты молодого Тбилисского университета. У них зародилась горячая любовь к горам, любовь к своей стране, своему народу.

Подготовка к восхождению на Эльбрус заняла два года. Альпинизм в Грузии вырос из гимнастики. Г. Николадзе, сам отличный гимнаст, был одним из основателей грузинского гимнастического общества «Шевардени» (Сокол). Гимнастика в Грузии тех дней благодаря деятельности «Шевардени» стала самым массовым видом спорта, и, естественно, гимнасты стали первыми альпинистами, ибо почти все спортсмены в Грузии были тогда гимнастами. В процессе подготовки восхождения на Эльбрус они занимались не только гимнастикой — тренировались и в горах. В 1924 г. группа восходителей, объединившихся вокруг Г. Николадзе, совершает пеший тренировочный поход через перевалы Главного Кавказского хребта. В этом походе участвовал и студент геологического факультета Тбилисского университета брат Александры — Симон.

Симон Джапаридзе

В 1925 г. группа Николадзе штурмовала Эльбрус. В числе участников восхождения был и Симон Джапаридзе. Он сразу же обратил на себя внимание как весьма перспективный альпинист. После Эльбруса страсть к восхождениям на вершины целиком овладела Симоном. Теперь альпинизм стал его мечтой и целью жизни. С ним он связывал и свою будущность как геолога и ученого. В первых же самостоятельных восхождениях он ставит перед собой, наряду со спортивными, и научные задачи.

В 1926 г. С.Джапаридзе организует и руководит двумя восхождениями на Казбек, и в обоих из них вместе с ним на вершину поднимается Александра. Уже в этих восхождениях закладывается одна из характерных черт Симона — стремление к новому. В первом из этих восхождений он прокладывает новый путь к вершине через Гергетский ледник с выходом на фирновое плато северного склона и оттуда на седловину. Этот путь в настоящее время известен как путь С. Джапаридзе. Через несколько дпейоп снова штурмует Казбек, но уже со стороны Девдоракского ледника.

Этот год показал, что Симон Джапаридзе пришел в альпинизм не только как отличный спортсмен, но и как умелый организатор. Следующий 1927 г. оказался еще более успешным. Только в течение августа Симон во главе руководимой им группы совершает два восхождения на Казбек, первовосхождение на Андырчи и Курмычи и первое советское восхождение на западную вершину Эльбруса. Глубокой осенью 9 ноября, он вновь на вершине Казбека.

С этого времени С. Джапаридзе вместе с Г. Николадзе является ведущей фигурой в грузинском альпинизме. После восхождений 1927 г. вокруг Симона сформировалась первая группа горовосходителей, для которых альпинизм стал основным видом спорта. В эту группу наряду с другими входили Шота и Деви Микеладзе, участники почти всех восхождений 1927 г. В альпинистскую спортивную жизнь тогда же включаются и горцы-грузины Гаха Циклаури и Ягор Казаликашвили, на протяжении многих лет до 1923 г. ходившие на вершины с иностранными альпинистами в качестве проводников.

В 1928 г. альпинисты Грузии трижды совершают восхождения на Казбек; ими руководит С. Джапаридзе. Массовость, характерная для первых советских восхождений, становится традицией. Закономерным явилось восхождение группы в составе 41 альпиниста, которая 8 сентября поднялась на вершину Казбека во главе с С. Джапаридзе. Несколько позднее (22 и 29 сентября) Симон вновь достигает вершины Казбека. На этот раз у него только научные цели: он должен проверить оставленные им еще в 1926 г. на вершине метеорологические приборы.

Во втором восхождении вместе с ним вершины достигает и Александра. Это ее пятое восхождение на Казбек. К тому времени Александра окончила физико-математический факультет университета, а Симон пока еще студент, но уже сформировавшийся ученый. Он много путешествует по Грузии, проводя полевые геологические изыскания. В 1929 г. в районе Алазанской долины, в Лопота, он открывает месторождения мрамора, одного из самых лучших в нашей стране. Теперь лопотский мрамор хорошо известен архитекторам и строителям Советского Союза. Он нашел широкое применение на многих крупных стройках, был использован и на строительстве Московского метрополитена.

Еще в 1924 г., после первого восхождения на Казбек, по инициативе и при непосредственном участии Г. Николадзе и А. Дидебулидзе было создано Географическое общество Грузии и при нем отдел альпинизма и туризма, ставший руководящим центром всей альпинистской работы в республике. Председателем отдела альпинизма и туризма был избран Г. Николадзе. В 1926 г. он выезжает в длительную научную командировку за рубеж. За время его отсутствия вплоть до 1929 г. организационную работу в Обществе возглавляет С. Джапаридзе.

К 1929 г. в Грузии уже были достаточно подготовленные для того времени кадры альпинистов-спортсменов, которые могли приступить к освоению более сложных вершин, чем Казбек и Эльбрус. С этой целью организуется экспедиция в район Центрального Кавказа. В ней участвовали лучшие восходители Грузии, в том числе С. Джапаридзе, Ш. и Д. Микеладзе. Возглавлял экспедицию Г. Николадзе. Одна из ее групп в составе Г. Николадзе, С. Джапаридзе и П. Двали вышла 27 августа на штурм вершины Тетнульд с ледника Нагеби. Это был нелегкий путь. Впереди, вырубая ступени, прокладывал дорогу С. Джапаридзе. За ним поднимался П. Двали. Замыкал движение Г. Николадзе. При прохождении несложного, но крутого участка ледового склона П. Двали поскользнулся. Джапаридзе в полуобороте пытался его задержать — в результате срыв и гибель обоих.

За прошедшие годы С. Джапаридзе стал одним из наиболее популярных спортсменов Грузии. Хотя в республике в то время альпинизмом занималось не такое большое число людей, увлекались и «болели» за него все. В курсе альпинистских событий была вся республика. Это и понятно. В горных краях хорошо представляют себе, что такое покорение вершин. Можно смело сказать, что альпинизм в Грузии к тому времени стал общественным. Победы альпинистов приносили огромную радость любителям гор. Теперь же, в 1929 г., первая трагедия, первые жертвы. Уже с первого сообщения стало ясно, что С. Джапаридзе и П. Двали нет в живых. Но в течение 10 дней, пока велись поиски, вся Грузия жила надеждой, что может быть...

Тетнульд на этот раз остался непокоренным, но он привлек к себе большое внимание и интерес. Если до этого года Тетнульд был известен только жителям Местийского района, то теперь о нем узнала вся Грузия. Раньше его не было в школьных учебниках, его не воспевали поэты, о нем не писали в газетах. Теперь же в республике Тетнульд стал таким же знаменитым, как Эльбрус и Казбек. Название этой вершины не сходило с уст людей. Широко обсуждался вопрос: кто же пойдет на Тетнульд? Перебирали варианты. Называли имена горцев, тбилисцев, но никто не называл имени Алеши Джапаридзе, брата Симона. Не называли потому, что не было в альпинизме еще такого имени.

Алеша Джапаридзе

Весной 1930 г. стало известно, что к восхождению готовятся четыре группы, в том числе группа Географического общества Грузии во главе с другом Симона — Шота Микеладзе. Среди участников ни одной из этих групп не значилось имени Алеши. Его решение взойти на Тетнульд было неожиданным не только для его близких, но и для него самого. Возможно, что в этом решении известную роль сыграла Александра. Она уже совершила пять восхождений на Казбек и не могла не думать о Тетнульде.

Так сложилась пятая группа. Алеша пригласил участвовать в восхождении ближайшего друга Симона — Ягора Казаликашвили, а Александра — Васаси Каландаришвили, имевшую до этого два восхождения на Казбек. В таком составе группа и вышла на штурм. На высоте 3400 м к ним присоединились А. и Р. Авалиани и Г. Зуребиани. В густом тумане восходители 11 июля достигли такой точки, от которой, как им показалось, во все стороны начинался спуск. Стрелка анероида замерла на отметке 4900 м. Вершина?! Все были уверены в этом. Лишь Алешу грызли какие-то сомнения. В них проявилось одно из качеств, сделавшее его большим спортсменом.

Спустившись до места ночевки, Алеша решает повторить восхождение. В группе чувствовалась усталость. Тогда Алеша предложил всем идти вниз, а он один поднимется на вершину и убедится в истине.

На следующий день погода стояла отличная. Дойдя до места, которого они достигли накануне, ему стало ясно, что это не высшая точка. Она находилась дальше, метрах в 350. Алеша достиг вершины и в тот же день спустился в селение Адиши. Спустя несколько дней он вместе с Александрой, Ягором Казаликашвили и А. Авалиани повторяет восхождение на Тетнульд. Таким был дебют Алеши в альпинизме.

Весть о покорении Тетнульда, а одновременно и об Алеше молниеносно облетела всю Грузию. Дебютант сразу же завоевал симпатии не только любителей гор. Что же стало действительной причиной такой неожиданной популярности Алеши уже после первого его восхождения — установить невозможно. То ли огромный интерес к Тетнульду в то время? То ли неожиданность появления нового имени? Или же необычность, красота и благородство поступка? Очевидно, все вместе взятое.

Взойдя на Тетнульд, Алеша окончательно связал свою жизнь с альпинизмом. В 1931 г. Алеше исполнился 31 год. В наше время в таком возрасте многие восходители уже носят значок мастера спорта, а Алеша только начинал свой спортивный путь. Он открыл для себя новый мир и целиком ушел в него. Началась как бы его вторая жизнь. Прекрасный специалист, инженер-электрик, Алеша не бросает своей основной работы. Алеша до конца своих дней любитель в альпинизме. Так сказать, общественный работник. Альпинизм для него — любовь и увлечение. Когда смотришь на длинный список восхождений, совершенных им за короткий срок его альпинистской жизни, всего за 15 лет, начинаешь понимать Алешу. Поздно открыв для себя новый мир, он как будто бы хотел наверстать упущенное.

В 1930 г., сразу же после восхождения на Тетнульд, Алеша вместе с Александрой, Я. Казаликашвили, А. Квициани и И. Киболани делает попытку взойти на Южную Ушбу, но, достигнув 4000 м, возвращается обратно. Ушба не Тетнульд. Она требует более серьезной подготовки. Для него остается ясным, что, нужно сделать для ее покорения. С того времени, где бы он ни был, Алеша не расставался с мыслью о штурме Ушбы.

В январе 1931 г. он предпринимает попытку зимнего восхождения на Казбек и ищет новый путь к вершине по водоразделу между ледниками Девдораки и Абано. Попытка не увенчалась успехом. Но в июле Алеша достигает вершины по этому пути, носящему теперь его имя. Стремление покорить Казбек он унаследовал от брата, по Алешу больше всего влекла Ушба. Ходил он по всему Кавказу, но снова возвращался к Ушбе, как будто бы она являлась целью его жизни. В 1933 г. он вновь в районе Ушбы, но попытки восхождения не предпринимает. Ему ясно, что с вершиной предстоит долгая и упорная борьба, и Алеша готовит себя, своих спутников.

В августе этого года он с группой совершает восемь восхождений на вершины Центрального Кавказа, в большинстве первовосхождения и прохождение новых путей к вершинам. Теперь, как считал Алеша, путь к Ушбе открыт. В том же году для подготовки экспедиции на Ушбу в Тбилиси был создан Ушбинский комитет под председательством Иосифа Асланишвили.

В августе 1934 г. экспедиция выехала в Местиа. Руководил ею Алеша. В состав входили Александра, Я. Казаликашвили, Г. Нигуриани, А. Гвалия, Л. Маруашвили, М. Патаридзе, И. Асланишвили. За подготовкой и проведением ее следила вся республика. Интерес к Ушбе и экспедиции в Грузии был большой. Возможно, это объясняется и тем, что туда шли Алеша и Александра, брат и сестра Симона.

Сложен был путь альпинистов на Южную Ушбу. Восхождений такой трудности они еще не совершали. Да и снаряжение было элементарным. Но стремление покорить Ушбу было таким сильным, что трудности не могли остановить альпинистов. В результате успех — Алеша, Александра, Я. Казаликашвили и Г. Нигуриани становятся победителями Ушбы.

Эта блестящая победа показала, что альпинизм в Грузии вышел на широкую дорогу и победы грузинских восходителей ставят их рядом с достижениями тех, кто приезжал на Кавказ из зарубежных стран.

Теперь перед альпинистами Грузии задача идти дальше, прокладывать пути на еще более сложные вершины, множить кадры спортсменов, развивать еще шире массовый альпинизм. И Алеша не делает перерыва, он каждую свободную минуту отдает альпинизму: ходит сам, обучает ходить других, стоит во главе альпинистской общественности Грузии.

Следующий 1935 год начался для него участием в работе топографического отряда в качестве инструктора альпинизма на Центральном Кавказе. Но этот год оказался особым: массовый советский альпинизм сделал большой шаг вперед. Крупные альпиниады проводятся на ряд кавказских и среднеазиатских вершин. В этом году на Казбек совершает восхождение сводный батальон грузинской дивизии в 320 человек; проводится 1-я альпиниада профсоюзов, в которой участвуют и альпинисты Закавказья воглаве с Алешей и Александрой. Были и другие массовые мероприятия.

При быстром развитии альпинизма требовалось найти рациональные формы организационной работы по его руководству. Становилось необходимым создать в рамках общего физкультурного и спортивного движения специализированную организацию — альпинистский клуб. Алеша был одним из инициаторов и первым председателем созданного тогда Грузинского альпинистского клуба, который существует до наших дней.

В 1936 г. Алеша стал инструктором Памирской экспедиции. В ходе ее деятельности он вместе с Н. Гусаком сделал попытку разведать пути восхождения на пик Е. Корженевской, который тогда еще являлся «белым пятном» для альпинистов. С этой целью они штурмуют безымянный пик на подступах к этому семитысячнику наших гор. Этот пик ныне носит имя Алеши Джапаридзе.

По какому же пути должен был пойти альпинизм в Грузии? В это время в практику советского альпинизма начинают входить траверсы. Видимо, в связи с этим у Алеши возникает дерзкая мысль — совершить траверс Главного Кавказского хребта от вершины Мачхапари до Шхельды. В качестве первого участка он намечал пройти от Мачхапари до Зесхо. К осуществлению этой идеи он приступает в 1938 г. Группа в составе Алеши, Александры, К. Джавришвили, Л. Готуа и И. Галустова вышла на траверс во второй половине сентября.

Этот участок Главного Кавказского хребта сравнительно несложен, но к тому времени был малоизученным. Несмотря на осенние непогоды, группа прошла 13 вершин, совершив при этом несколько первовосхождений, значительно перевыполнив намеченный план. Продолжить траверс Алеше удалось только в 1940 г. Пройдя в целях тренировки траверс Джан-Туган — Уллу-кара, группа Алеши 23 сентября приступает к основной задаче — траверс от Цурунгала до западной Шхары. И на этот раз в его группе была Александра. Кроме нее в состав входили Г. и Б. Хергиани и Г. Зуребиани. За время траверса альпинисты прошли 20 вершин. Траверс был выдающимся достижением грузинского альпинизма тех лет.

Наступил 1941 г. Александра, один из лучших синоптиков-метеорологов Грузии, весь свой опыт и знания отдает фронту. За самоотверженную работу ее награждают орденом Трудового Красного Знамени. Значительно увеличился объем работы у Алеши. Но он не расстается с альпинизмом — готовит бойцов для горных частей действующей армии. В 1943 г. по заданию Закавказского фронта он руководит установкой триангуляционных знаков на вершинах района Казбек — Шавана — Чаухи...

Терпящая поражение гитлеровская армия откатывалась вспять. Уже показались контуры будущей победы. Нужно было думать о возобновлении мирной жизни. Для Адеши она означала продолжение развития альпинизма в Грузии, также и продолжение начатого траверса. Очередным его участком была Ушба — Шхельда. Осенью 1943 г. он предпринимает первую попытку вместе с К. Ониани, Г. Райзером, Н. Мухиным и Т. Джапаридзе. Но из-за непогоды группа была вынуждена прервать траверс на Южной Ушбе. Вновь Алеша вышел на этот траверс в 1945 г. с К. Ониани и Н. Мухиным. Вышли они 26 сентября. На Северной Ушбе их остановила жестокая непогода. Семь дней альпинисты отсиживались на вершине. Кончились продукты, кончилось топливо, не было воды. Контрольный срок истек. Всем: и альпинистам на Северной Ушбе, и ожидающим их возвращения внизу — было ясно, что группа находится в тяжелейшем положении. Начались спасательные работы. К ним привлекли самых опытных советских альпинистов. Однако все попытки спасательных групп пробиться к терпящим бедствие оказались безуспешными. Непогода встала непреодолимой стеной на пути тех и других. Во время кратковременных прояснений спасательные группы несколько раз видели Алешу и его спутников на вершине. В последний раз их заметили 12 октября: траверсанты начинали спуск к Тульскому леднику. Лишь 25 октября, как только улучшилась погода, к седловине по Тульскому леднику вышли Е. Абалаков, Н. Гусак, Б. Хергиани, Г. Зуребиани. Под седловиной они обнаружили забитый в скалу крюк с веревочной петлей. Но группы Алеши нигде не было. Алеша Джапаридзе, Келешби Ониани и Николай Мухин погибли предположительно 12 октября 1945 г.

Поисковые работы были возобновлены в 1946 г. При их проведении группа грузинских альпинистов во главе с И. Марром достигла Северной Ушбы и сняла записку Алеши. У края бергшрунда в верховьях Тульского ледника была обнаружена веревка с привязанной к ней разорванной палаткой... Поиски оказались безрезультатными. Только в 1957 г., спустя 12 лет после катастрофы, останки погибших вытаяли на леднике Гуль. Алешу похоронили в Тбилиси в парке имени Кирова, там, где находится Грузинский альпинистский клуб, носящий с тех пор имя Алеши Джапаридзе.

Так ушли из жизни два брата — Симон и Алеша. Осталась сестра Александра. Но она не была сломлена духом, а осталась в строю альпинистов. Если говорить об увлечении, то способность увлекаться больше всего присуща молодым. Александре же, когда погиб Алеша, было уже 50 лет. Однако ее увлечение горами, тем большим и благородным делом, которое называется альпинизмом, не меркнет. Она продолжает штурмовать вершины и, как Алеша, увлекается исследованием пещер, и, очевидно, в этом еще никогда и никого не постигала такая удача, как Александру.

Горы овеяны легендами, и было бы скучно без них. Горы без легенд — это не горы. Но легенда не только красивая история и вымысел. На Главном Кавказском хребте, у истоков реки Лиахвы, есть вершина Брутсабдзела (3670 м). В одной из легенд рассказывается, что якобы на ее вершине похоронена царица Грузии Тамара (1184-1213 гг.). В 1929 г. Александра, Г. Гиоргидзе, Л. Маруашвили и другие обнаружили на этой вершине остатки то ли могилы, то ли какого-то культового сооружения. Легенда оказалась не лишенной основания. Алеша проник в труднодоступную пещеру Хвамли, где в древние времена хранились сокровища Грузинского государства: пролез по отвесной стене Кацхского столба, на вершине которого стоит средневековая церковь, уже много веков не посещавшаяся людьми.

Существовала легенда и о Казбеке: «Там, где орлы, кочуя над Казбеком, не достигают царственных высот, где цепи гор блистают вечным снегом и ледники не тают круглый год, давным-давно в скале уединенной отцы-монахи вырубили скит». Легенда подробно описывала пещерный монастырь, в который можно было проникнуть только по спущенной из пещеры цепи. Но никогда и никто в памяти людей этого монастыря не видел. Считалось, что это только увлекательная легенда и такой же вымысел, как и легенда о прикованном к Казбеку Прометее и окаменевшем драконе. Александра в 1948 г. нашла этот пещерный монастырь. Даже цепь спускалась от двери пещеры, как говорилось в легенде...

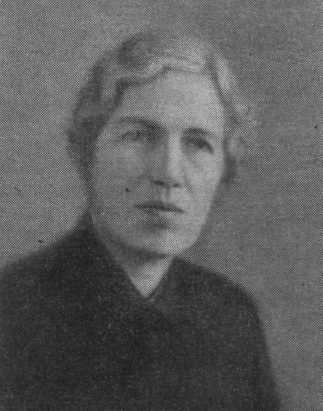

Александра Джапаридзе

Ушба и Шхельда оставались непройденным участком траверса — мечты Алеши. В 1950 г. его друзья решили закончить начатое им дело, так же как Алеша и Александра, Ягор Казаликащвили и Адсил Авалиани закончили дело, начатое Симоном Джапаридзе. Группа в составе И. Марра, Б. Хергиани, Ч. Чартолани, Г. Зуребиани в память своего друга прошла траверсом все вершины Шхельды и Ушбы. Александра в тот же памятный 1950 г. победила Дыхтау...

Годы берут свое. Вершины постепенно гаснут для нас, и все мы идем к старости, но не Александра. Она пошла к молодости, пошла к детям, возглавив кабинет альпинизма в Тбилисском дворце пионеров и школьников. И вместе с ними вновь пошла к вершинам. Орден Ленина, которым была награждена Александра за работу во Дворце пионеров и школьников, говорит о том благородном деле, которому теперь Александра служит как педагог.

Александра пошла к детям не случайно. Она осталась верной традиции, хорошей традиции грузинских альпинистов...

Это было много лет тому назад. Мы были еще учениками начальных классов, и к нам в школу часто приходил профессор Георгий Николадзе. Бывал он у нас не для того, чтобы проводить какие-либо занятия, прочесть лекцию или провести урок. Он нас, еще школьников, брал в походы. Мы ходили с ним по горам и долинам в окрестностях Тбилиси, ночевали у костров, слушали, затаив дыхание, его рассказы о восхождении на Казбек и Эльбрус. Несколько позднее в нашу школу пришли Александра и Алеша, пришли, чтобы рассказать о Тетнульде. У них были обгоревшие лица от высокогорного солнца. Алеша читал свой дневник о Тетнульде. Так и врезалось в память каждое слово, сказанное об этом восхождении. Потом мы, ученики, просто говорили с Александрой и Алешей и долго, долго гордились этой встречей. Теперь же, когда я вижу Александру идущей по паркам и аллеям Тбилиси в окружении детей, я знаю, что и они гордятся этим и будут гордиться всю жизнь.

А. Зюзин

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Более сорока лет прошло с тех пор, когда советские альпинисты совершили свое первое высотное восхождение в Тянь-Шане. Первым покоренным семитысячником был Хан-Тенгри. Правда, в последующие годы наши топографы «развенчали» его и определили высоту в 6995 м, однако вершина его не утратила от этого своей притягательной силы.

...Надвигался вечер. Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стояла великая Тяньшанская стена. Вся она горела золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылал сверху, как гигантский граненый рубин, вправленный в темно-бирюзовое небо. Но вот солнце погрузилось за горизонт, небо потемнело, краски стали тускнеть, оранжевые тона сменились розовыми, розовые — фиолетовыми, затем пепельными и только Хан-Тенгри горел кроваво-красным огнем расплавленного металла на темном небе. Постепенно горы погрузились в мрак и наконец вовсе растворились в сгустившихся сумерках. За ними медленно погас и Хан-Тенгри...

Так тепло и проникновенно мог писать только человек, безраздельно влюбленный в горы, отдавший их исследованиям свои лучшие годы жизни. Эти строки принадлежат организатору многих экспедиций в сердце Тянь-Шаня, в район, бывший дотоле белым пятном на топографических картах нашей страны, украинскому альпинисту-исследователю Михаилу Тимофеевичу Погребецкому. Такое незабываемое впечатление произвел Хан-Тенгри на участников первой экспедиции в Тянь-Шане, организованной М. Т. Погребецким в 1929 г.

Начиная со второй половины XIX в. Тянь-Шань посещают научные экспедиции, как отечественные, так и зарубежные. Однако ни одной из них не удалось проникнуть в глубь этого мощного горного массива вследствие их недостаточной по тому времени технической оснащенности и специальной и физической подготовки участников.

М.Т. Погребецкий

Много сил, энергий и таланта вложил М.Т. Погребецкий, чтобы организовать экспедицию на Тянь-Шань. В те далекие времена, когда молодая Советская страна заканчивала восстановление народного хозяйства, разрушенного империалистической и гражданской войнами, чрезвычайно трудно было найти средства, подобрать необходимых участников и снарядить крупную экспедицию в отдаленный район. В экспедиции участвовали ученые различных специальностей. Ценные и оригинальные материалы по геологии, геоморфологии и гляциологии центрального Тянь-Шаня были результатами этих экспедиций.

На протяжении 1929-1930 гг. экспедиции, руководимые М.Т. Погребецким, все дальше и дальше проникают в глубь Центрального Тянь-Шаня и на топографических картах появляются новые, дотоле неизвестные горные вершины, ледники, перевалы, изучаются возможные варианты подходов к Хан-Тенгри.

Наконец, в июне 1931 г. к подножию Хан-Тенгри направляется большая и представительная экспедиция, в организации которой принимает деятельное участие Украинская Академия наук. Кроме научных целей впервые ставится задача восхождения на пик Хан-Тенгри. Экспедиции предстоял трудный путь через перевалы и бурные реки, по осыпям и ледниковым моренам, с грузом альпинистского и научного снаряжения и продуктов в базовый лагерь. Вспомогательные отряды организовали промежуточные лагеря по пути подъема на вершину. И 5 сентября штурмовая группа в составе М.Т. Погребецкого, Б. Тюрина и Ф. Зауберера вышла на восхождение. Жестокие морозы со страшными порывами ветра на гребне, мощные лавины и обвалы, большая высота и труднопроходимые скальные и ледовые участки встали на пути смельчаков.

Только на шестые сутки тройка альпинистов достигла вершины. «Шаг за шагом приближаемся к вершине, она становится положе и уходит дальше от нас, а сердце колотится как мотор и частые отдыхи ничего не дают. Кулаки наши сжаты, зубы стиснуты. Еще несколько усилий, еще несколько шагов. Ветер швыряет в лицо снегом с вершины. Склон, по которому мы идем, закругляется, выше идти некуда. Мы на высшей точке горделивой пирамиды «властелина духов». Так писал М.Т. Погребецкий в статье «В глубь Центрального Тянь-Шаня» — в сборнике «К вершинам Советской земли».

Сбылась его мечта — победа над казавшейся неприступной вершиной, но жажда новых исследований и открытий снова потянула его в Тянь-Шань. И еще в течение пяти лет все дальше и дальше уходили маршруты украинских экспедиций, привлекая все большее количество альпинистов и научных работников различных направлений.

Но вот уже позади все восемь экспедиций в Тянь-Шань, проделана огромная научная работа, составлена впервые подробная топографическая карта одного из сложнейших высокогорных районов страны, исхожены перевалы, открыты и названы многие вершины и ледники — белое пятно в этом месте карты исчезло. Результаты своих походов и восхождений в Тянь-Шане Михаил Тимофеевич публикует в печати. Издает очень нужные пособия по альпинизму и высокогорному туризму.

Середина тридцатых годов стала годами начала бурного развития массового альпинизма в нашей стране. В горные районы, и в первую очередь на Кавказ, потянулась молодежь. Нужно было готовить кадры командиров-инструкторов альпинизма, и Михаил Тимофеевич переключается на эту организаторскую и благородную педагогическую работу в созданной им Украинской школе инструкторов альпинизма. Будучи бессменным руководителем Украинской Республиканской секции альпинизма, он сумел объединить возле себя дружный коллектив, добивался широкого финансирования альпинистских мероприятий.

В годы Великой Отечественной войны в Казахстане им была организована специальная школа для подготовки горных стрелков — солдат и офицеров Советской Армии.

Мне посчастливилось несколько лет работать по альпинизму бок о бок с Михаилом Тимофеевичем, и меня всегда поражали его страстная любовь к горам, огромная работоспособность, широкий кругозор, пытливый ум и теплые товарищеские отношения. И сейчас, совершая восхождения в Тянь-Шань или на Памире, мы не забываем того, кто сорок лет назад первым проложил путь на одну из труднейших вершин нашей страны.

В ущелье Адылсу на Кавказе, на территории альпинистского лагеря «Эльбрус», на монолитной скале установлена мемориальная доска основателю лагеря — заслуженному мастеру спорта, действительному члену Всесоюзного географического общества Михаилу Тимофеевичу Погребецкому. Он заложил первый камень в строительство лагеря, здесь прививал сотням юношей и девушек любовь к альпинизму, здесь проходила его кипучая деятельность до последних дней его жизни. Каждый год приходят сюда альпинисты — ветераны и молодежь и подолгу стоят у памятной скалы. Это дань уважения человеку, который всю свою жизнь без остатка отдал любимому делу развития альпинизма, гордому соколу, неутомимому путешественнику и исследователю, учителю и товарищу.

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР утвердил результаты Чемпионата страны по альпинизму 1970 г.