Учебное пособие для вузов Издание второе Рекомендовано Редакционно-издательским Советом

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие Рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским, 2331.42kb.

- Учебно-методическое пособие Рекомендовано редакционно-издательским советом Академии, 3913.96kb.

- И. З. Шарипов материаловедение рекомендовано редакционно-издательским советом угату, 1223.16kb.

- Общая и, 861.29kb.

- Методические указания к курсовой работе рекомендовано к изданию Редакционно-издательским, 380.48kb.

- А. С. Калмыкова Главный внештатный детский инфекционист, 1294.52kb.

- Учебное пособие для технических вузов Серия «Современное высшее образование», 19249.92kb.

- Я управления рисками в организации рекомендовано в качестве учебного пособия Редакционно-издательским, 1160.94kb.

- Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине статистика для слушателей, 995.56kb.

- Методические указания к курсовому и дипломному проектированию Москва 2007, 873.19kb.

Регулятивная функция общения

Посредством регулятивной функции общение различными способами «контролирует» поведение членов организации. В организациях существует иерархия, формальная соподчиненность, которой работники должны придерживаться. Благодаря общению индивид получает возможность регулировать не только свое собственное поведение, но и поведение других людей, а вместе с тем испытывать регуляционные воздействия с их стороны, т.е. происходит взаимная «подстройка» поведения.

Таким образом, одна из сторон регулятивной функции общения раскрывается понятием «взаимодействие», в котором происходит не только обмен знаками для изменяется поведение партнера, но и процесс организации совместной деятельности460. В этом смысле регулятивная функция включает в себя и функцию взаимодействия или интерактивную функцию. Подобные взаимодействия нередко влияют не только на текущее организационное поведение, но и на личность сотрудников в целом.

В многочисленных классификациях взаимодействий наиболее распространенной является их дихотомическое деление на два противоположных вида: кооперация и конкуренция. Разные авторы обозначают эти два основных вида взаимодействия различными терминами. Наряду с кооперацией и конкуренцией говорят о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции, ассоциации и диссоциации и т. д. За всеми этими понятиями ясно виден принцип выделения противоположных видов взаимодействия. С одной стороны, это виды взаимодействия, которые способствуют организации совместной деятельности и с этой точки зрения являются «позитивными». С другой стороны, существуют негативные проявления взаимодействия, расшатывающие совместную деятельность и препятствующие ее эффективному выполнению.

Однако только дихотомическое рассмотрение видов взаимодействия оказывается недостаточным для практики организационного поведения. Поэтому были предприняты попытки выделить более «дробные» типы взаимодействий. Например, фиксировались некоторые конкретные компоненты взаимодействия: люди, их связь, воздействие друг на друга и, как следствие этого, их изменения. Была предложена схема, позволяющая по единому плану регистрировать различные виды взаимодействий в группе. Все множество наблюдаемых взаимодействий описывается при помощи четырех категорий: взаимодействие, связанное с позитивными эмоциями (солидарность, снятие напряжения, согласие); взаимодействие, связанное с негативными эмоциями (несогласие, создание напряженности, демонстрация антагонизма), взаимодействие в сфере постановки проблемы (просьба об информации, просьба высказать мнение, просьба об указании) и, наконец, взаимодействие в решении проблемы (предложение, указание, мнение, ориентация других). Эта схема, несмотря на ряд ограничений, может быть полезным инструментом при анализе взаимодействий.

Однако даже самая удачная классификация реальных взаимодействий не в состоянии вскрыть их структурной и содержательной сложности. Для того чтобы упростить процедуры анализа, исследователи обращаются к исследованию взаимодействий в диаде, т.е. рассматривают взаимодействие только двух людей. Подобный подход позволяет выявить интересные процессы и микроэлементы взаимодействий в диаде, но полученные экспериментальные данные очень трудно перенести в реальную организационную среду, где во взаимодействие прямо или косвенно включены десятки или даже сотни людей.

Регулятивная роль общения и характер взаимодействий партнеров во многом зависят от форм организации совместной деятельности, среди которых можно выделить следующие:

1) когда каждый участник делает свою часть общей работы независимо друг от друга — «совместно-индивидуальная деятельность» (пример — некоторые рабочие группы, где у каждого свое задание);

2) когда общая задача выполняется последовательно каждым участником — «совместно-последовательная деятельность» (пример —конвейер);

3) когда осуществляется одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными — «совместно-взаимодействующая деятельность» (пример — спортивные команды, часто — конструкторские бюро)461.

В процессе взаимной регуляции формируются и проявляются феномены, характерные для совместной деятельности: совместимость людей, подражание, внушение, убеждение, формируется дух единой команды, и т. д. Взаимная регуляция поведения людей в группе является существенным фактором превращения ее в совокупного субъекта деятельности.

Общение почти всегда предполагает и оказывает воздействие на психическое состояние и/или поведение партнера. Эффективность общения измеряется именно тем, насколько удалось это воздействие. В ходе общения в определенном смысле изменяется сам тип отношений, который сложился между участниками общения.

В этом контексте информация, исходящая от адресата, может быть двух типов: побудительная и констатирующая. Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. Она рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. Стимуляция, в свою очередь, может быть различной. Прежде всего это может быть активизация, т. е. побуждение к действию в заданном направлении. Это может быть интердикция, т.е. побуждение, не допускающее определенных действий, запрет нежелательных видов деятельности. Наконец, это может быть дестабилизация — рассогласование или нарушение некоторых автономных форм поведения или деятельности.

Хотя констатирующая информация выступает в форме нейтрального сообщения и не предполагает непосредственного изменения поведения, она тем не менее воздействует на поведение.

В психологии проведено множество исследований, выясняющих условия и способы повышения эффекта речевого воздействия. Совокупность определенных мер, направленных на это, получила название «убеждающей коммуникации», на основе которой разрабатывается так называемая экспериментальная риторика — искусство убеждения посредством речи.

Среди характеристик адресанта, способствующих повышению эффективности его речи, например, выявлены типы его позиции во время общения:

— открытая, когда адресант открыто объявляет себя сторонником излагаемой точки зрения, оценивает различные факты в ее подтверждение;

— отстраненная, когда говорящий держится подчеркнуто нейтрально, не поддерживая ни одну из возможных точек зрения, но в тоже время не исключая ориентации на одну из них;

— закрытая, когда адресант умалчивает о своей точке зрения, даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее.

Содержание каждой из них задается целью, которая преследуется в общении, при этом каждая из названных позиций обладает определенными возможностями для повышения эффекта воздействия.

Регулятивная функция общения реализуется и самом тексте сообщения. Именно в этой области применяется методика контент-анализа, позволяющая анализировать некоторые количественные характеристики текста и устанавливающая определенные пропорции в соотношении его различных частей.

Важное значение для понимания регуляционных механизмов общения имеют работы по изучению характеристик адресата и аудитории. Так, широко распространенное представление о наибольшем воздействии логически обоснованной и подтвержденной фактами информации экспериментального подтверждения не получило. Выяснилось, что более важным фактором влияния на поведение аудитории является взаимодействие предлагаемой информации и установок аудитории.

Реальный механизм взаиморегуляции поведения в процессе общения может быть понят лишь на основе анализа того, каким образом возникает взаимопонимание между его участниками. Только на основе взаимопонимания могут быть разработаны стратегия и тактика взаимодействия и совместного организационного поведения. Для раскрытия регуляционного механизма общения необходимо выяснить, как намерения, мотивы, установки одного индивида накладываются на представление о партнере. Иными словами, дальнейший анализ проблемы общения требует более детального рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера по общению, от точности которого зависит успех совместной деятельности.

Перцептивная функция общения

Реакцию людей на те или иные события нередко определяют не объективные условия, а то, как люди их воспринимают и хотят ли воспринимать вообще. В каждый момент времени человек может воспринимать лишь незначительную часть доступных ему сенсорных стимулов, интерпретируя их в соответствии со своими представлениями, ценностями и ожиданиями. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению выступает как обязательная составная часть общения и условно может быть назван перцептивной стороной общения.

Перцептивная функция - это межличностное восприятие. Необходимо отметить, что восприятие социальных объектов обладает такими многочисленными специфическими чертами, что само употребление слова «восприятие» в традиционном общепсихологическом смысле является не совсем точным. К таким чертам относится восприятие не только внешних характеристик объекта, но и его поведенческих и психологических характеристик: целей, мотивов, мыслей, способностей, эмоций и т. д. Кажется, вполне оправданным в качестве синонима «восприятие другого человека» использовать выражение «познание другого человека»462.

Специфика межличностного восприятия при коммуникации включает следующие моменты:

— сообщения воспринимаются и оцениваются в свете актуальных потребностей адресата;

— всегда неизбежно искажение смысла сообщения в силу различий в опыте адресанта и адресата;

— информация, не находящаяся в области опыта адресата, воспринимается медленнее, чем информация, ему знакомая;

— в незнакомой ситуации работники склонны ориентироваться на те решения, которые уже были ими опробованы в похожих ситуациях;

— решить проблему точности интерпретации сообщения с помощью одних лишь языковых средств невозможно.

Учет всех этих обстоятельств представляется особенно важным, когда познание другого человека рассматривается как составная часть процесса общения, как основание не только для понимания партнера, но для установления с ним согласованных действий, а также отношений близости, привязанности или дружбы. Таким образом, можно сказать, что восприятие адресата означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками и интерпретацию его поступков на этой основе. На основе внешней стороны поведения мы, по словам С.Рубинштейна, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных463.

Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения: познавая партнера, изменяется сам адресант, и успех согласованных действий зависит от меры точности «прочтения» другого человека.

В ходе познания другого человека одновременно осуществляется несколько действий: и эмоциональная оценка этого человека, и попытка понять смысл его поступков, и основанное на этом формирование стратегии изменения его поведения, и, наконец, построение стратегии собственного поведения.

Однако в процесс коммуникации включены как минимум два человека, и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Поэтому при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только свои потребности, мотивы, установки другого, но и то, как адресат понимает потребности, мотивы, установки адресанта. Следовательно, осознание себя через партнера по коммуникации имеет две стороны: идентификацию и рефлексию.

Идентификация — это способ понимания другого человека через осознанное или бессознательное уподобление себя его характеристикам. Например, предположение о внутреннем состоянии партнера по общению строится на основе попытки представить его жизненную ситуацию и связанные с ней переживания. Идентификация — один из самых простых способов понимания другого человека.

Данное понятие тесно связано с другим — эмпатией, т. е. эмоциональным откликом на проблему собеседника, сопереживанием его жизненным обстоятельствам и внутреннему состоянию. Эмпатия является не столько рациональным осмыслением проблем другого человека (как в случае идентификации), сколько стремлением эмоционально откликнуться на его проблемы, «прочувствовать» их464.

Взаимодействие также зависит и от такого сложного явления как рефлексия. Рефлексия — это осознание адресантом того, как он воспринимается партнером по общению. (Следует отличать психологический термин «рефлексия» от философского; в философии под рефлексией понимается познание субъектом самого себя). Это уже не только знание или понимание другого человека, но и глубокое, последовательное взаимоотражение и воспроизведение внутреннего мира партнеров по взаимодействию465.

Содержание межличностного восприятия зависит от характеристик как субъекта, так и объекта восприятия. В общении партнеры оценивают друг друга, пытаясь построить определенную систему интерпретации поведения другого, объяснить причины его поступков.

Интерпретация поведения другого человека может основываться на знании причин этого поведения, и тогда это задача научной психологии. Но в обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают действительных причин поведения другого человека или знают их недостаточно. Тогда, в условиях дефицита информации, они начинают приписывать (атрибутировать) друг другу как причины поведения, так и сами образцы поведения или какие-то более общие характеристики. Приписывание осуществляется либо на основе сходства поведения воспринимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся в прошлом опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа собственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации (в этом случае может действовать и механизм идентификации). Так или иначе возникает целая система способов такого приписывания (атрибуции).

При этом одни люди склонны в процессе межличностного общения и восприятия в большей мере фиксировать физические черты, и тогда «сфера» приписывания значительно сокращается, другие — воспринимают преимущественно психологические характеристики других людей, и в этом случае открывается особый «простор» для аттрибуции.

Людям свойственно считать, что плохой человек обладает плохими чертами, а хороший — хорошими. Поэтому и приписывание причин поведения и характеристик осуществляется по этой же модели: «плохим» людям всегда приписываются «плохие» поступки, а «хорошим» — хорошие. При этом нередко приписывая «плохому» человеку отрицательные черты, сам адресант по контрасту явно или имплицитно представляет себя носителем самых положительных черт. Это демонстрирует крайнюю субъективность процесса атрибуции.

Любопытно, что при оценке причин успеха и неуспеха важную роль играет позиция участника общения — является ли он субъектом оцениваемой деятельности или ее наблюдателем. Субъект неудачной деятельности приписывает свою неудачу, как правило, объективным обстоятельствам, в то время как наблюдатель ответственность за неудачу относит на счет самого исполнителя.

Все эти наблюдения свидетельствуют о важной роли установки в процессе восприятия человека человеком. Особенно значительна эта роль при формировании первого впечатления о незнакомом человеке, которое нередко надолго определяет отношение к его личности и поведению. В одном из исследований двум группам студентов была показана фотография одного и того же человека. Но одной группе было сказано, что это фотография закоренелого преступника, а второй — известного ученого. После этого каждой группе было предложено составить словесный портрет. Портреты, составленные обеими группами, разительно отличались друг от друга. В одном случае глубоко посаженные глаза и выдающийся подбородок свидетельствовали о затаенной злобе и решимости идти в своих преступных намерениях до конца, в другом — о глубине мысли и силе воли в преодолении трудностей466.

Не менее важную роль в процессе межличностного восприятия играют характеристики объекта восприятия, во многом определяя успех или неудачу межличностной перцепции. Индивидуальные особенности людей различны, в том числе и в плане большей или меньшей «раскрытости» для восприятия другими людьми. На уровне житейского опыта эти различия нашли отражение в расхожих поговорках типа: «он — себе на уме» и т. д.).

Особенности межличностного восприятия

Для повышения успешности прогноза межличностного восприятия важно принимать в расчет ряд эффектов, возникающих при восприятии людьми друг друга. Более всего исследованы три таких эффекта: «ореола» («гала-эффект»), «новизны» и «первичности», «проекции» или «стереотипизации».

Сущность эффекта «ореола» в известном смысле объясняется через формирование специфической установки на воспринимаемого человека, а также через направленное приписывание ему на основе этой установки определенных качеств: информация, получаемая о каком-то человеке, «категоризируется» определенным образом, а именно накладывается на тот образ, который уже был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль «ореола», мешающего видеть действительные черты и проявления объекта восприятия.

Так, если общее впечатление о человеке благоприятно, то его положительные качества переоцениваются, а отрицательные либо не замечаются, либо оправдываются. И наоборот, если общее впечатление о человеке отрицательно, то даже его достойное поведение или не замечается, или истолковывается как случайное или неискреннее. Исследования показывают, что эффект «ореола» наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет минимальную информацию об объекте восприятия.

Тесно связан с этим эффектом и эффект «первичности» и «новизны». Оба они касаются влияния порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем. На наше восприятие незнакомых людей наибольшее влияние оказывает первичная, предъявленная в первую очередь информация.

Напротив, в ситуациях восприятия знакомых людей действует эффект «новизны», который заключается в том, что последняя, более новая, информация оказывается наиболее значимой.

Эффект «проекции» выражается в неосознаваемой тенденции переноса собственных представлений, состояний и особенностей на партнера по общению.

В более широком плане все эти эффекты можно рассматривать как проявления особого процесса, сопровождающего восприятие человека человеком, т. е. явления стереотипизации. Стереотип — относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта (группы, человека, социального события, явления и т. п.), складывающийся в условиях дефицита информации как результат обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых представлений, принятых в обществе467. Можно сказать, что стереотип — «сжатый» образ какого-либо явления, которым индивид пользуется с целью облегчить свое взаимодействие с ним.

Как правило, стереотип возникает на основе достаточно ограниченного прошлого опыта, в результате стремления строить выводы на базе ограниченной информации. Одно из проявлений стереотипизации — классификация форм поведения и интерпретация их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениям, категориям, социальным типам. Очень часто стереотип возникает в отношении групповой принадлежности человека, например, его принадлежности к какой-то профессии. Тогда ярко выраженные профессиональные черты рассматриваются как черты, присущие всякому представителю этой профессии. В соответствии с таким стереотипом бухгалтер, например, сух, расчетлив, пунктуален и лишен чувства юмора. Здесь проявляется стремление, используя свой предшествующий опыт, строить заключения на его основе, не задумываясь над его ограниченностью.

Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям. С одной стороны, это приводит к определенному упрощению процесса познания другого человека; в этом случае стереотип не обязательно несет на себе оценочную нагрузку: в восприятии другого человека не происходит «сдвига» в сторону его эмоционального приятия или неприятия. Остается просто упрощенный подход, который, хотя и не способствует точности построения образа другого, но тем не менее в каком-то смысле необходим, ибо помогает сокращать время процесса познания.

Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению предубеждения. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт этот был негативным, то всякое новое восприятие представителя, например, той же самой группы окрашивается неприязнью. Особенно распространенными являются этнические стереотипы, когда на основе ограниченной информации об отдельных представителях каких-либо этнических групп строятся предвзятые выводы относительно всей группы.

Точность межличностной перцепции. При восприятии физических объектов можно проверить точность восприятия, сопоставив его результаты с объективной фиксацией, измерением некоторых качеств и свойств объектов. В случае познания другого человека впечатление, полученное о нем, не с чем сопоставить, так как методов прямой регистрации многочисленных качеств человека не существует. Конечно, определенную помощь могут в данном случае оказать различные личностные тесты и экспертные оценки, но им свойственны определенные ограничения. Тем не менее и тесты, и экспертные оценки в определенных случаях применяются в качестве внешнего критерия восприятия человека, хотя их применение не снимает основной трудности — отсутствие возможности проверить точность восприятия другого человека путем прямого сопоставления с данными объективных методик.

Один из таких путей — анализ всей совокупности «помех», стоящих на пути межличностной перцепции. К «помехам» могут быть отнесены все рассмотренные эффекты, возникающие при коммуникации. Конечно, знание того, что впечатления о человеке складываются в основном на основе прошлого опыта или что при их формировании действует эффект «первичности», косвенным образом помогает установить наличие неточностей межличностного восприятия. Однако знание этих эффектов может лишь указать на факт такой неточности, но не говорить о том, как преодолеть эти искажения и сделать перцептивные навыки людей более совершенными.

Психологи уже давно пытаются отыскать средства развития перцептивных способностей различных людей. Для этих целей созданы программы психологического тренинга, не только обучающие искусству общения в целом, но и предлагающие специальные приемы, которые ориентированы на повышение перцептивной сензитивности, т.е. точности восприятия.

Одним из приемов такого тренинга является попытка обучить адресанта способности видеть себя со стороны и сопоставлять представления о себе с тем, как тебя воспринимают другие.

Межличностная аттракция. Особый круг проблем межличностной перцепции возникает в связи с включением в этот процесс специфических эмоциональных регуляторов. Люди не только воспринимают друг друга, но и формируют друг к другу определенные отношения. На основе первичных оценок рождается разнообразная гамма чувств — от неприятия того или иного человека до симпатии и даже любви к нему. Выяснением механизмов образования различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку занимаются исследователи феномена аттракции. Аттракция — это процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего субъекта и продукт этого процесса, т.е. некоторое качество отношения. Эту многозначность термина особенно важно иметь в виду, когда аттракция исследуется не сама по себе, а в контексте перцептивной функции общения.

Включение аттракции в процесс межличностного восприятия с особой четкостью раскрывает ту характеристику человеческого общения, которая уже отмечалась выше, а именно тот факт, что общение — это реализация определенных отношений. Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки (аттитюда) на восприятие другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент, когда объект оценивается преимущественно в аффективных категориях.

Эмпирические (в том числе экспериментальные) исследования главным образом и посвящены выяснению тех факторов, которые приводят к появлению положительных эмоциональных отношений между людьми. Изучается, в частности, вопрос о роли сходства характеристик субъекта и объекта восприятия в процессе формирования аттракции, о роли «экологических» характеристик, процесса общения (близость партнеров по общению, частота встреч и т. п.).

Во многих работах выявлялась связь между аттракцией и особым типом взаимодействия, складывающимся между партнерами, например, в условиях «помогающего» поведения. Если весь процесс межличностной перцепции не может быть рассмотрен вне возникающего при этом определенного отношения, то процесс аттракции есть как раз возникновение положительного эмоционального отношения при восприятии другого человека.

Существуют многочисленные руководства и правила, направленные на обеспечение эффективного восприятия управленческой информации в процессе общения. Основной упор в них делается на снятие помех и барьеров, искажающих правильную интерпретацию сообщения.

В организационном контексте такими помехами и барьерами чаще всего выступают:

1) факторы, отвлекающие адресата от внимательного восприятия сообщения;

2) семантические проблемы (например, различный смысл, придаваемый одним и тем же словам разными людьми);

3) статусные различия между адресантом и адресатом, определяющие различные «образы организации»;

4) индивидуальные характеристики участников общения (например, «застреваемость» на каких-либо проблемах, неспособность дослушать до конца, проблемы со слухом и т. д.).

Обратная связь. Как уже отмечалось, особенно важно, чтобы в процессе коммуникации была обеспечена полноценная обратная связь. В организации обратная связь может осуществляться различными путями. При непосредственном общении руководитель может опираться на непосредственную информацию о результатах своих воздействий, в других случаях ему в большей мере приходится полагаться на косвенные показатели обратной связи. Например, снижение эффективности производства, увеличение количества прогулов и текучести кадров или плохая координация между подразделениями могут указывать на ухудшение коммуникаций.

Чтобы привлечь внимание адресата, любое посланное ему сообщение, должно быть эффективнее других сенсорных стимулов. Основными детерминантами внимания адресата являются его потребности и цели. Человек обязательно проявит внимание к тем сообщениям, которые непосредственно связаны с удовлетворением его актуальных потребностей. Внимание к сообщению также определяется его созвучием представлениям и ценностям адресата. В то же время адресат будет стараться игнорировать информацию, которая противоречит его представлениям о себе и мире.

Общение и понимание

Понимается ли сообщение в той модальности, в которой его передавал источник общения, зависит от интерпретации сообщения адресатом. Язык, используемый в сообщении, редко имеет полностью одинаковое значение и для источника, и для адресата. Значения тех или иных слов и выражений в большей мере связаны с индивидуальным опытом участников (личностный смысл), чем с самими словами или символами. Обычно слово имеет несколько иной смысл для источника общения, чем для адресата. Часто слово или символ имеет несколько различных значений, а источник сообщения не считает нужным уточнить (ведь это для него очевидно!), какое из них он имел в виду.

В некоторых случаях сообщение может содержать неизвестные адресату слова, которые выглядят для него просто бессмысленными (например, иностранные заимствования или технические термины).

Иногда сообщение содержит слова, которые невольно вызывают ассоциативные воспоминания и эмоции у адресата. Эти ассоциации также могут искажать интерпретацию адресатом полученного сообщения. Так, например, на заре коммерческой авиации, бортпроводницы сообщали пассажирам: «Мы летим через штормовую зону. Вам лучше пристегнуть ваши ремни, чтобы уменьшить опасность в случае аварии». Эти инструкции вызывали у некоторых пассажиров животный страх и уверенность, что самолет непременно потерпит аварию. Поэтому язык подобных сообщений со временем был изменен так, чтобы вызывать более приятные ассоциации. Сегодня стюардессы говорят: «Сейчас мы летим через зону турбулентности; для вашего удобства рекомендуется пристегнуть ваши ремни»468.

Барьеры эффективного общения. В условиях общения могут возникать совершенно специфические коммуникативные барьеры. Эти барьеры не связаны с уязвимыми местами в каком-либо из каналов коммуникации или с погрешностями кодирования и декодирования.

Они носят социальный или психологический характер. С одной стороны, такие барьеры могут возникать из-за того, что отсутствует единое понимание ситуации общения, вызванное не просто различным языком, на котором говорят участники коммуникативного процесса, но и различиями более глубокого плана, существующими между партнерами. Это могут быть социальные, политические, религиозные, профессиональные различия, которые не только порождают разную интерпретацию понятий, но и различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. Такого рода барьеры порождены объективными социальными причинами, принадлежностью к различным социальным группам.

Процесс общения осуществляется и при наличии этих барьеров, ведь даже военные противники ведут переговоры. Однако если мы вспомним рассказанную в начале главы историю о послании скифов царю Дарию, то увидим, как такие барьеры могут усложнить всю ситуацию коммуникативного акта.

Барьеры при коммуникации могут возникать и вследствие индивидуальных психологических особенностей (например, некоммуникабельность, чрезмерная застенчивость или скрытность), или в силу отношений неприязни, недоверия и т. п., сложившихся между партнерами по общению.

Коммуникативные барьеры не позволяют создавать планируемую адресатом ориентацию. Посланное сообщение проходит через своеобразный фильтр доверия и недоверия. Этот фильтр действует так, что абсолютно истинная информация может оказаться не принятой, а ложная — принятой. Психологически крайне важно выяснить, при каких обстоятельствах тот или иной канал информации может быть блокирован этим фильтром.

Однако существуют средства, помогающие принятию информации и ослабляющие действие фильтров. Совокупность этих средств называют фасцинацией. В качестве фасцинации выступают различные сопутствующие основной информации средства, выполняющие роль «транспортации», сопроводителя информации, создающие некоторый дополнительный фон, на котором основная информация выигрывает, поскольку фон частично преодолевает фильтр недоверия. Примером фасцинации может быть музыкальное, пространственное или цветовое сопровождение речи469.

Даже если адресат адекватно понимает сообщение, он может исказить его значение в том случае, когда полученная информация противоречит его представлениям, ценностям и Я-образу. Чаще всего искажение происходит тогда, когда сообщение неоднозначно и размыто. Если же адресат не в состоянии «переварить» неприятное для него сообщение, он может просто отвергнуть его или не заметить. Например, если коллега предлагает индивиду эффективный способ совершенствования его работы, то последний вместо серьезного рассмотрения этого предложения может воспринять такой совет как намек на свою некомпетентность и отклонить его как наивное и не учитывающее всей специфики деятельности.

На принятие или отвержение сообщения может также повлиять и текущее эмоциональное состояние адресата. Человек в угнетенном или рассерженном состоянии в меньшей степени способен внимательно слушать или воспринимать разумные советы других470.

Оценка источника сообщения. Интерпретация и принятие сообщения во многом зависят от того, как адресат оценивает цели источника сообщения. Например, комплимент от кого-то, кто явно хочет произвести благоприятное впечатление и завоевать расположение, воспринимается как менее искренний, чем похвала от незаинтересованного человека.

Принятие сообщения также зависит от кредита доверия, которым располагает источник сообщения. Доверие источника определяется его компетентностью в предмете сообщения и прошлым опытом адресата. Человек может сформировать дефицит доверия к себе и своим сообщениям противоречивыми утверждениями, неоправданными претензиями, постоянным изменением своей позиции, разрывом между словом и делом и, наконец, очевидной ложью. Вероятность принятия сообщения значительно возрастает, когда адресат относится к источнику информации с симпатией или отождествляет себя с ним. И наоборот, сообщение из уст незнакомца или врага почти всегда будет отвергнуто.

Общение и статус. Когда двое работников общаются друг с другом, их поведение отражает те статус и власть, которыми они обладают в данной организации. Человек с более высоким статусом, как правило, доминирует в беседе, часто высказывая личное мнение или перебивая собеседника. Лицам с более низким статусом свойственно стремление произвести благоприятное впечатление на высокопоставленного коллегу, продемонстрировать свое уважение и согласие с его представлениями, или, по крайней мере, избегать открытой конфронтации471. Различие статусов двух людей также отражается и в невербальном поведении, например, в позах и зрительном контакте. Человек с более низким статусом, как правило, не позволяет себе расслабленной позы и более внимательно следит за словами своего высокопоставленного собеседника472.

Люди с низким статусом получают большее удовлетворение от общения с коллегами, обладающими более высоким статусом, чем с работниками своего или более низкого статуса. Лоулер, Портер и Тенненбаум обнаружили, что для менеджеров общение с руководством приносит значительно больше удовлетворения и радости, чем общение с подчиненными473. Что же касается людей с высоким статусом, то они больше предпочитают общаться друг с другом, чем со своими подчиненными474.

Система организационного общения

Система организационного общения — это совокупность каналов общения, связывающих элементы организационной структуры. Такая система предназначена для сбора, передачи и обработки информации. Обработка информации включает такие процессы, как анализ, тиражирование, хранение и обновление информации. Информация, исходящая от руководства, используется для контроля и координации внутренней деятельности организации с целью достижения ее адаптации к внешней среде.

Формальная система общения в организации предписывает и ограничивает поток информации среди работников. Без этих ограничений и определения соответствующих информационных каналов и типов сообщений организационное общение превратилось бы в неуправляемый, хаотический процесс. Можно представить себе эффективность производственного совещания, на котором десять человек пытаются одновременно высказать свои мнения.

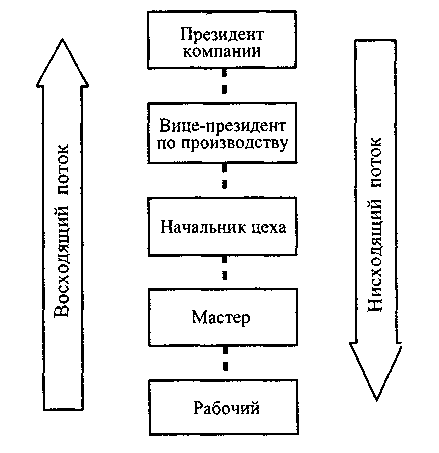

Рис. 10.2. Информационные потоки в организации

В системе организационного общения различают несколько потоков – восходящий, нисходящий и горизонтальный ( рис. 10.2). Каждый из них выполняет специфическую функцию в организации.

Нисходящий информационный поток. Коммуникативный поток движущийся от верхнего уровня в группе или в организации к более низкому уровню, является нисходящим. Наиболее характерным примером такого коммуникативного потока является общение начальника со своими непосредственными подчиненными. Этот поток общения выполняет функции передачи приказов, указаний и инструкций, а также мотивирования и оценки сотрудников.

Приказы и инструкции становятся все более детализированными и определенными по мере прохождения и интерпретации каждым промежуточным уровнем в организационной иерархии. Менеджеры каждого уровня управления выступают своеобразными «фильтрами», регулирующими объем информации, проходящий через них от вершины к основанию организационной пирамиды. Помимо приказов и инструкций нисходящее общение может включать в себя информацию об организационных целях, правилах, ограничениях, стимулах, привилегиях и т.д. Кроме того, это канал обратной связи, так как подчиненные получают информацию о том, как они справляются со своей работой.

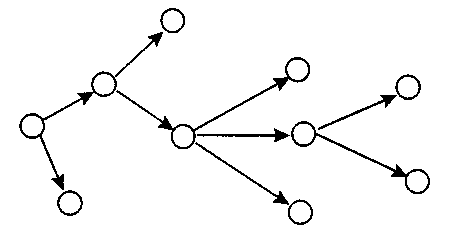

Восходящий информационный поток. Восходящая информация в организациях движется от более низкого к более высокому уровню. Основная функция восходящего потока общения состоит в получении руководством информации о деятельности и настроении персонала на низовых уровнях. Этот поток может включать: отчеты о выполнении работ, предложения, рекомендации, мнения, жалобы и просьбы о поддержке и помощи. Поднимаясь к более высоким уровням управления, информация фильтруется, приобретая сжатый, обобщенный вид. Наиболее частыми средствами восходящего общения выступают производственные совещания, письменные записки и общение в часы приема и по телефону. Некоторые организации также используют анкетные опросы, регулярные встречи с персоналом и представителями профсоюзов, интервьюируют работников, покидающих организацию, внедряют системы подачи жалоб и т.д. Пример восходящего и нисходящего потоков организационного общения представлен на рис. 10.3.

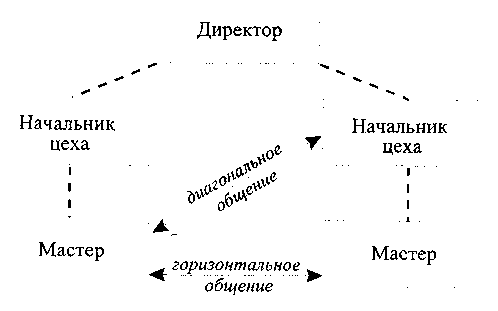

Горизонтальные информационные потоки. Когда общение происходит среди членов одной и той же группы, среди руководителей или персонала одного уровня, то такой коммуникационный процесс называется горизонтальным. Данный процесс необходим, так как позволяет сохранить время и обеспечить координированность действий. В одних случаях такое общение является формальным и обязательным, в других – происходит спонтанно.

Общение на горизонтальном уровне – это обмен информацией между людьми, которые находятся на одних иерархических ступенях. К этому типу также относят общение между людьми, стоящими на различных управленческих уровнях, но не связанных прямым подчинением (так называемое диагональное общение) (рис. 10.4).

Рис.10.3. Пример восходящего и нисходящего потоков организационного общения

Горизонтальное общение наиболее типично для работников, работающих в одной группе, и для членов различных групп, выполняющих взаимозависимые задачи. Структура горизонтального общения тесно связана с производственными процессами внутри организации475.

Основная функция горизонтального общения состоит в координации и решении текущих задач. Такое общение быстрее и эффективнее, чем взаимодействие через формальные иерархические связи. Например, если два мастера будут согласовывать с руководством каждый шаг своего сотрудничества со смежной бригадой (рабочей группой), то такое согласование потребует участия всех звеньев управления, и, разумеется, длительного времени. Если они постоянно решают смежные задачи и должны принимать срочные решения, прямое горизонтальное общение будет просто необходимым. Разумеется, прямое взаимодействие не исключает регулярного информирования руководства о текущей деятельности рабочей группы.

Рис.10.4. Горизонтальное и диагональное общение в организации

Горизонтальные потоки общения в организации, как правило, загружены значительно больше, чем вертикальные. Одна из причин состоит в том, что люди более расположены говорить свободно и открыто с равными по статусу, чем с руководством.

Горизонтальный обмен информацией в этом случае менее подвержен искажениям, поскольку у работников одного уровня взгляды совпадают чаще. Более того, содержание горизонтальных сообщений носит в основном координационный характер, тогда как у вертикальных, идущих сверху вниз — приказной. Сообщения, движущиеся снизу вверх, содержат главным образом информацию о производственной деятельности на исполнительском уровне.

Организационные структуры, как правило, затрудняют функционирование горизонтальных потоков информации между индивидами различных подразделений. Предполагается, что сообщения движутся по ступеням иерархии до общего для обоих подразделений начальника, а затем направляются вниз. Естественно, это замедляет скорость горизонтальных сообщений. Файоль защищал идею специально предусмотренных механизмов поперечной коммуникации в организации, заметив, что имеется много видов деятельности, успех которых зависит от их быстрого исполнения, и что необходимо найти способы сочетания должного почтения к иерархическим каналам с удовлетворением потребности в быстрых действиях.

Типы коммуникационных сетей

Сеть общения оказывает влияние и на организационную деятельность, и на организационные процессы (например, на лидерство), и на организационный климат (например, удовлетворенность общением).

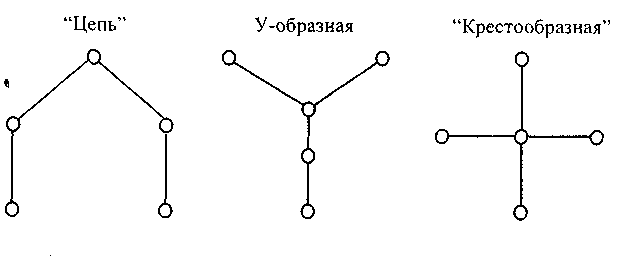

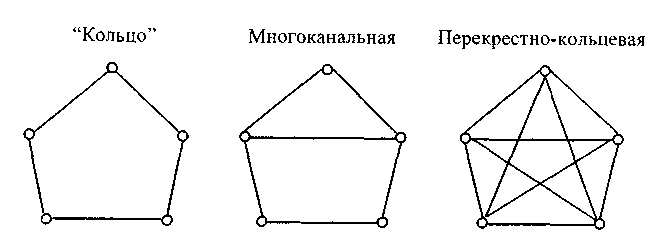

В ранних исследованиях организационного общения акцент ставился на сравнении централизованных и децентрализованных сетей476.

Централизованная сеть — это сеть, в которой общение среди членов группы ограничено несколькими каналами, и основной поток информации проходит через ключевую позицию в сети (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Примеры централизованных сетей общения

В таких сетях лицо, занимающее центральное положение в группе, имеет преимущественный доступ к информации и контролирует ее распределение. Фактически, этот индивид выступает субъектом информационной власти и имеет большие основания для того, чтобы быть лидером группы, играть главную роль в принятии решений и нести ответственность за них. Удовлетворенность своим общением у этого лица, вероятно, также будет более высокой, чем у работников, находящихся на периферии потоков общения.

В децентрализованной сети для всех членов группы доступно большее количество информационных каналов, и никто не имеет преимущественного доступа или монополии на информацию (рис. 10.6).

Рис.10.6. Примеры децентрализованных сетей общения

Перекрестно-кольцевая сеть общения является наиболее децентрализованной, потому что позволяет каждому члену группы непосредственно общаться со всеми остальными сотрудниками. В децентрализованных сетях ответственность за принятие решений в значительной мере распределена между членами группы. Количество обменов сообщениями будет большим, а члены группы будут испытывать большую удовлетворенность как общением, так и выполняемой деятельностью477.

Эффективность различных сетей зависит от характера выполняемой деятельности. Централизованные сети обеспечивают быстрый обмен сообщениями с меньшим количеством ошибок в простых, структурированных задачах, имеющих однозначное правильное решение, которое может быть найдено систематическим анализом доступной информации и использованием наличного опыта. В ситуациях со сложными неструктурированными задачами и множеством возможных решений лучше справляются группы, имеющие децентрализованные сети общения478. Децентрализованные сети позволяют шире использовать знания и навыки всех членов группы. Существует больше возможностей для обратной связи и исправления ошибок, для синтеза разнообразных идей и точек зрения. Кроме того, децентрализованные сети меньше зависят от индивидуальных особенностей отдельного работника и в меньшей мере, чем централизованные, страдают от информационной перегрузки. В них даже при решении сложных задач информация распределяется довольно равномерно, а не обрушивается на индивида, занимающего центральное положение в сети. Когда центральное лицо, контролирующее информационный поток, перегружено, качество управленческих решений резко снижается, так как они часто основаны на нерелевантной информации479.

Организационное общение и коммуникативные сети интенсивно исследовались как в лабораторных, так и в полевых условиях , к сожалению, результаты лабораторных исследований не всегда применимы в реальных условиях, где общение редко следует формализованным каналам и предписаниям экспериментатора, развиваясь в соответствии с требованиями текущей ситуации480. В тех исследованиях, где группы имели время и возможность самостоятельно изменять изначально заданную коммуникативную сеть, их общение становилось все более и более соответствующим выполняемой задаче481.

В полевых условиях исследователи пытались выделить группы работников (например, клики или коалиции), наиболее часто и регулярно вступающих в общение друг с другом, а также определить роли отдельных индивидов в организационном общении, например, «звезд», «изгоев» или «проводников слухов». При этом основным показателем оказывалась частота взаимодействий в диадах. Выявленная в результате такого исследования структура организационного общения накладывается на формальную организационную структуру, позволяя сравнить, насколько реальная коммуникативная сеть совпадает с формальной. Кроме того, сеть организационного общения может быть сопоставлена с системой должностных полномочий, выполнением производственных задач, системой неформальных отношений и т. д. Использование компьютерных методов анализа значительно расширило перспективы этих исследований482.

В одном из полевых исследований сравнивались коммуникативные сети в производственном и исследовательском подразделениях одной крупной корпорации483. Задача исследовательского подразделения заключалась в разработке и оценке нового технологического оборудования с широким диапазоном применения. Производственное подразделение занималось выпуском серийной продукции. Как и ожидалось, исходя из сложного, неструктурированного характера выполняемой деятельности, исследовательское подразделение имело децентрализованную и значительно более разветвленную сеть общения, охватывавшую практически все подразделения корпорации и даже специалистов из университетов и других компаний. При этом общение чаще всего не регламентировалось руководством подразделения, а носило непосредственный характер. Эти контакты были важными источниками новой информации и оригинальных идей. Производственное подразделение имело более централизованную и менее развитую коммуникативную сеть с другими подразделениями, четко ограниченную конкретными производственными задачами (поставки, маркетинг, сбыт и т. д.). При этом практически все внешние каналы связи проходили через руководителя подразделения.

Неформальное общение в организации

Формальные потоки общения в организациях не исчерпывают всех форм общения между сотрудниками. Неформальное общение, которое иногда неправильно ассоциируется исключительно со слухами и сплетнями, осуществляется вне предписанных каналов. Основная функция неформального общения — удовлетворение потребности сотрудников в аффилиации, в формировании и развитии социальных отношений (например, установление дружеских отношений, объединение в неформальные группы и т. д.), а также обмен информацией, имеющей личный, часто экстраорганизационный характер. Неформальное общение может также быть связано с профессиональной деятельностью. Так, если формальные каналы не способны обеспечить сотрудников исчерпывающей производственной информацией, она, как правило, восполняется через неформальные источники. Чаще всего такое неофициальное общение возникает там, где нет предусмотренных менеджментом горизонтальных каналов связи484. Кроме того, неформальные каналы нередко используются высшим руководством для того, чтобы оценивать адекватность формальных сообщений и отчетности, или с целью подготовки организации к новым решениям (например, намеренные утечки информации или конфиденциальные заявления).

До сих пор неформальное общение находится на периферии интересов организационных психологов, однако есть ряд работ, демонстрирующих некоторые закономерности неформального общения485.

Одна из любопытных и существенных характеристик неформального общения состоит в его скорости, с которой не могут сравниться формальные каналы. Что же касается слухов и сплетен, то их особенностью является исключительная селективность: конфиденциальная информация редко достигает ушей «случайных» людей486.

В динамичной организации необходимо тщательно учитывать поток и точность коммуникации. В стабильных организациях с устоявшимся производственным процессом, в которых происходят лишь незначительные технологические и кадровые изменения, рутинная система коммуникаций вполне приемлема для эффективного взаимопонимания между членами организации. Но для динамичной организации результативность такой системы будет низкой. Когда на предприятии внедряется передовая технология, осваивается продукция с новыми техническими характеристиками, интенсивность общения и информационные потоки резко возрастают, выходя за регламентированные, формальные рамки.

Неформальные сети коммуникаций существуют практически во всех организациях, способствуя более эффективному функционированию формальной структуры передачи команд. Нередко такая форма распространения информации не подчиняется какой-либо четкой формализации. В то же время нельзя не учитывать, что такая система может искажать информацию, в ней нет четкой структуры распределения ответственности и отчетности. В результате имеется немало случаев, когда лицо, передающее информацию, может произвольно изменять ее по собственному усмотрению, что ведет к искаженному представлению фактов.

Важно учитывать, что из-за такой системы могут появляться искаженные послания. Слухи обычно распространяют лишь немногие члены организации (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Распространение слухов в организации

В одном из исследований было показано, как всего несколько сотрудников государственного учреждения регулярно наводняли организацию слухами, касавшимися или их собственной работы или лиц, которых они лично знали487.

Сотрудники, имеющие более высокий статус в организации, являются более частыми адресатами слухов, чем люди, находящиеся на более низких уровнях иерархии. В организации, которую исследовал Дэвис, преимущественным был нисходящий информационный поток, но стоило произойти какому-либо событию на исполнительском уровне, оно вначале становилось известным руководству и только после этого информация распространялась вниз и вширь по организации488.

Слухи реже всего или с большим опозданием достигают ушей работников с низким статусом или изолированных территориально (например, работающих в другом здании).

Слухи могут иметь и положительные, и отрицательные последствия для организационной деятельности. Они могут дезорганизовывать работу, распространяя ложь или сея сомнения, но могут также служить полезным и важным дополнением формальной системы общения. Кроме того, они необходимы для развития и функционирования полноценных социальных отношений.

Общение и стиль управления

Коммуникации между руководителями и подчиненными являются двухканальной информационной системой, обеспечивающей свободный поток информации как в направлении сверху вниз, так и снизу вверх. Вместе с тем руководитель в силу своего положения непосредственно влияет на направление и поток коммуникаций. Из-за высокой степени вероятности появления «шумов» при передаче послания руководитель может установить правила, в соответствии с которыми послания должны передаваться в определенном направлении и в определенной последовательности. Как показывает опыт, наиболее успешно функционируют те организации, где руководители стремятся, чтобы все работники участвовали в работе, чтобы никто из них единолично не контролировал коммуникации, чтобы поощрялось участие всех сотрудников в потоке коммуникаций.

Стиль управления оказывает значительное влияние на характеристики системы организационного общения. Для демократического стиля руководства свойственна неформальная, многоканальная система коммуникации, при которой поощряются обмены сообщениями по всем направлениям (вверх, вниз, горизонтально). Такая система достаточно эффективна, обеспечивает адекватность и точность информации, а также удовлетворенность работников своим трудом.

Авторитарность руководителя неизбежно отражается и на общении в организации: формируется четко определенная цепь команд, поощряется преимущественно нисходящее общение. Это, в свою очередь, делает обмен информацией ограниченным и неточным, давая почву для слухов и домыслов. При этом основной проблемой для руководства оказывается недостаток адекватной обратной связи.

Тем не менее существуют условия, когда использование нисходящих информационных потоков не только оправдано, но и эффективно. К таким ситуациям нужно отнести следующие:

а) рост размеров организации;

б) усложнение услуг и продукции;

в) изменение внешней среды деятельности организации:

г) большая территориальная разбросанность подразделений организации.

Пути повышения эффективности общения в организации

Коммуникативные сети отражают информационные потребности деятельности, производственного процесса и структуры власти в организации489. Однако то, в какой степени коммуникативные сети удовлетворяют эти потребности, варьируется от организации к организации. Некоторые организации имеют очень эффективные сети общения, а другие страдают от хронических коммуникативных и информационных проблем.

Эффективное организационное общение обеспечивает сотрудников точной и адекватной информацией, когда они в ней нуждаются. Помимо эффективности сети важна ее экономичность. В экономичной сети информация приобретается и распределяется с наименьшими затратами. Важной характеристикой системы общения является и удовлетворенность членов организации. Исследования свидетельствуют о том, что некоторые типы коммуникативных сетей больше удовлетворяют участников, чем другие их типы490.

Эти три критерия — эффективность, экономичность и соответствие сети потребности сотрудников в общении — не всегда совместимы друг с другом. В зависимости от типа задачи сеть, которая является наиболее эффективной, может быть менее экономичной. Вероятно, наиболее важный критерий эффективности сети —долговременный и стабильный вклад в достижение целей организации. Измерение этого общего критерия несомненно является чрезвычайно сложной задачей.

Общение в организации может быть организовано более оптимально путем проектирования такой коммуникативной сети, которая эффективно и экономично обеспечивает руководство адекватной и своевременной информацией. Усовершенствовать коммуникативную сеть также можно, обучив персонал более эффективному общению. Проектирование информационной системы и обучение персонала лучше осуществлять одновременно.

Целесообразно не дожидаться очередного сбоя в коммуникации, а проводить систематическую и всестороннюю оценку ее эффективности в организации. Любая незначительная коммуникативная проблема может оказаться частью более широкой задачи — неадекватного функционирования сети или неправильного обучения. Некоторые проблемы могут быть взаимосвязаны, и усилия в решении одной из них могут создавать новые трудности в решении других. Так, если в попытке уменьшить информационную перегрузку руководство усилит селекцию и фильтрацию информации на исполнительском уровне, то может быть нарушен восходящий информационный поток. Или если для улучшения надежности передачи и понимания информации начальство станет дублировать ее по нескольким каналам, то может возникнуть информационная перегрузка, которая также негативно скажется на экономичности коммуникации. Некоторый информационные сбои имеют вовсе не коммуникативную основу, а отражают, например, межличностный или межгрупповой конфликт. В этом случае решение лежит не в общении, а в устранении исходных причин. Общение —жизненно важный организационный процесс, исследование и оптимизация которого является необходимым условием эффективной деятельности организации.