Л. И. Абалкин и др. Сост. В. М. Бондаренко, В. В. Иванов, С. Л. Комлев и др. М.: Экономика, 1993. 543 с. (Экон наследие) isbn 5-282-01499-8 (стр. 84-115) основные учения о закон

| Вид материала | Закон |

Содержание4. Теории, понимающие закон и в абстрактном, и в эмпирическом смысле |

- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 08. 01. 03 «Национальная экономика», 685.83kb.

- Абалкин Е. И. Россия: Поиск самоопределения: Очерки / Е. И. Абалкин; ран, 449.78kb.

- Барышева Галина Анзельмовна доц., к экон н. Лившиц Вера Исаковна доц., к экон н. Рыжкова, 1107.12kb.

- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 08. 01. 03 «Национальная экономика», 816.97kb.

- Iii, подтема III, гл. 1, раздел 2, подраздел, 852.91kb.

- Бюллетень новых поступлений за год, 2779.48kb.

- Закон приморского края, 196.64kb.

- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 08. 01. 03 «Национальная экономика», 1087.72kb.

- Н. А. Леонид Михайлович Иванов и его детище // Иванов Леонид Михайлович: Личность, 452.47kb.

- А. М. Глущенко в. В. Деньги и кредит допущено Департаментом мвд украины по работе, 4260.21kb.

Но за последнее время этому стремлению рациональным путем, путем открытия законов исчерпать Вселенную как объект науки был противопоставлен тот взгляд, что в природе есть нечто, что не поддается сведению на одни законы. Это нечто было усмотрено в факте, взятом в его индивидуальности и конкретности. Отсюда возникла необходимость дополнить естествознание, или знание, приводящее к общим понятиям и законам, наукой о конкретном, единичном. Такой автономной наукой и была признана история. Эти взгляды намечались еще у Курно, получили развитие у Навилля и наиболее ясно были сформулированы Виндельбандом6 . Отмеченное направление, которое известно под общим названием идиографического, опирается, таким образом, на противопоставление общему единичного. Еще дальше пошел в развитии этих мыслей Риккерт. Он подверг анализу самое понятие общего и единичного и пришел к выводу, что как общее, так и единичное есть и в естествознании, и в истории. Поэтому мало для обоснования исторического знания противопоставить общее индивидуальному и сделать

[94]

последнее предметом истории. Надо понять особый характер общего и индивидуального в истории. Этот особый характер его состоит в следующем. Если в естествознании единичное служит только экземпляром рода и подводится под этот род, то в истории индивидуальное неразложимо ни на какие общие отношения и неподводимо под общее понятие. Оно может быть лишь включено в столь же индивидуальное объемлющее целое7 . Вот общее основание, на котором Риккерт основывает различие истории и естествознания.

Но как бы ни была отлична теория Риккерта от построений Виндельбанда и Навилля, общая черта этого идиографического направления та, что ни о каких законах истории речи быть не может. Риккерт8 даже весьма резко отзывается о самой возможности говорить по поводу их: для него это разговоры о "деревянном железе". И он, несомненно, прав, если принять те методологические посылки, на которых стоит вообще идиографическая школа, и рассматривать исторический процесс в его неповторяющейся и неразложимой индивидуальности. Таким образом, выясняется двусмысленность термина "исторический" в его употреблении. Становится ясным также и то, что мы берем понятие общественного развития не с точки зрения исторической, как понимает этот термин идиографическая школа. Мы рассматриваем общественное развитие с обобщающей, естественно-научной точки зрения. Поэтому в круг нашего рассмотрения, с одной стороны, совсем не должны войти теории исторического развития, построенные под знаком идиографической методологии, потому что совершенно ясно наперед, что они будут отрицать законы развития, и мы, конечно, не найдем в них ни одного такого закона или даже попытки создать его. С другой стороны, мы без всякого опасения должны рассматривать те теории, которые хотя и говорят об истории, историческом развитии, но рассматривают историю с обобщающей (номотетической или номологической) точки зрения. Очень часто употребляемые теоретиками этого направления термины "историческое развитие", "исторический закон" не могут больше вводить нас в заблуждение, потому что история в их смысле есть просто социология в широком смысле слова. Таким образом, определяется круг тех теорий о законах общественного развития, которые мы можем привлечь для иллюстрации развитой выше схемы.

Но переходя теперь к этой второй части статьи, заметим следующее. 1) Мы, конечно, не можем привлечь для своего обозрения все когда-либо бывшие взгляды и теории на развитие общества, потому что не собираемся дать историю этого вопроса. Предпочтение нами будет отдано наиболее подходящим для нашей цели эконо-

[95]

мистам и социологам в собственном смысле слова, что объясняется характером настоящего сборника. 2) Существенную трудность в характеристике учений представляет неясность и неполность некоторых из них. Далеко не во всех из существующих учений можно найти ответ на интересующие нас вопросы. В этом отношении они распадаются как бы на две группы: одни выясняют принципиально вопрос о законах и не дают самих законов (это по преимуществу учения социологов, занимающихся методологией общественных наук), другие пытаются установить самые законы, не выясняя их природу (это чаще всего учения эмпириков, социологов и экономистов). Ввиду этого в дальнейшем возможны спорные пункты по вопросу о разнесении теорий по рубрикам.

4. Теории, понимающие закон и в абстрактном, и в эмпирическом смысле

а) Признающие возможность формулировки лишь эмпирических законов. Блестящей иллюстрацией этого типа учений о развитии общественной жизни является среди экономистов так называемая историческая школа. Историческая школа, как известно, возникла в качестве реакции против веры в абсолютные принципы, которая господствовала в экономике. В самом деле, классическая школа принимала идею полной свободы индивидуально-хозяйственной деятельности, она признавала также постоянный характер законов хозяйственной жизни. Другое направление — социализм — говорило о неизбежности для всякого народа пройти через горнило капитализма к социалистическому строю1 . Историческая школа провозгласила относительность всех этих идей. Абстрактный метод экономики она предложила заменить историческим и настаивала на своеобразии в развитии хозяйственной жизни каждого народа. В необозримом море материала, какой давала история, историческая школа потеряла всякое представление об установлении абстрактно-закономерных связей. Она могла признать и признала возможность лишь эмпирических законов в виде параллелизмов хозяйственной жизни народов. Правда, глава исторической школы В.Рошер иногда говорит о "естественных законах" в сфере экономической жизни. Но его "естественные законы" —все те же параллелизмы, эмпирические обобщения. "Простой, но, конечно, весьма широкий способ изучения этих естественных законов состоит, — говорит Рошер, — в сравнении возможно большого числа и возможно более различных народных развитий; то, в чем все они сходятся, будет правилом, противное — исключением"2 . Совершенно ясно, что здесь идет речь

[96]

о законах в чисто эмпирическом смысле. Эту же точку зрения на возможность законов развития в эмпирическом смысле разделяют с Рошером, при незначительных вариациях, его единомышленники Б.Гильдебранд и К.Книс3 а также многие другие приверженцы исторической школы4 . Все они опираются на факт многообразия и динамичности исторической жизни и отсюда отрицают возможность абстрактных законов политической экономии вообще и законов экономического развития в частности.

Представители исторической школы не только развили аргументацию в пользу относительности законов хозяйственной жизни, но попытались дать конкретные эмпирические законы развития хозяйства. Укажем хотя бы на попытку Гильдебранда. Но прежде одно отступление.

Историческая школа экономистов возникла не без влияния истерической школы в правоведении (Савиньи, Пухта), с одной стороны, и проповеди о протекционизме со стороны Листа — с другой. Значит, идеи исторической школы в экономике до некоторой степени были предвосхищены Листом. Ему же принадлежит и первая по времени попытка, если не считать еще более ранних зачатков, дать схему эволюции хозяйственных ступеней народов. Лист полагает, что человечество последовательно проходит пять ступеней: a) период дикости, b) пастушеский, с) земледельческий, d) земледельческо-промышленный и е) земледельческо-промышленно-торговый период5 . Легко видеть, что эта схема построена по роду добываемых продуктов, или, точнее, по характеру основных тенденций в производстве продуктов. Отметим, что данная схема пользуется большой популярностью у теоретиков даже совсем других направлений. В общих чертах развитая еще задолго до Листа, она быстро нашла сторонников.

Среди экономистов ее с незначительными оговорками принимали Мальтус, Рикардо, Маршалл.

Среди философов и социологов — Юм, Кондорсэ, Шурц, Вестермарк, Тейлор и др.6

Представитель собственно исторической школы Б.Гильдебранд дал иную схему, в основу которой было положено различие в состоянии обмена. Он различал: натуральное, денежное и кредитное хозяйство.

[97]

Наряду с экономистами, пытавшимися сделать эмпирические обобщения по вопросу о развитии общественной жизни, можно поставить целый ряд авторов, которые также дали такие обобщения в различных областях общественной жизни. Это историки культуры, этнографы, фольклористы. Большинство из них не развивают своих взглядов на проблему о законах общественного развития, и потому их трудно отнести к той или другой группе теоретиков, имеющих определенный взгляд на вопрос: что такое закон и каковы его разновидности. Но так как фактически они дают только эмпирические обобщения, то мы и относим их к данной группе. Из историков культуры, давших ряд эмпирических обобщений, можно указать на Моргана7 Придавая огромное значение технике, Морган пытается начертать путь развития человечества от дикости к варварству и отсюда к цивилизации. В сфере религиозно-общественной эволюции очень ценные обобщения сделал Э.Тейлор8. На громадном фактическом материале он показывает эволюцию верований от анимизма к фетишизму и отсюда к политеизму. В этой же области немало было сделано трудами Дж. Леббока, М.Мюллера, Джевонса, Фрезера, за последнее время — Дюрктейма и Кунова9 . Эволюцию нравственности и политического строя старался уяснить Ш. Летурно10 . Последовательность нравственной эволюции сводится для него к смене животной нравственности нравственностью дикарской, которая вытесняется нравственностью варварской и, наконец, промышленной или меркантильной. Эволюция политическая шла по следующим ступеням: анархия, клан, республиканские трибы, аристократические трибы, выборная монархия, наследственная монархия и республика. Можно бы дальше указать еще на работу по эволюции семьи и собственности11 Мак-Ленана, Бахофена, того же Моргана, Гроссе, Вестермарка, Липперта и др. Из новых историков мы отметим лишь схему эволюции, данную Лампрехтом, который, как известно, является большим сторонником обобщений в истории12 . Он дает схему не

[98]

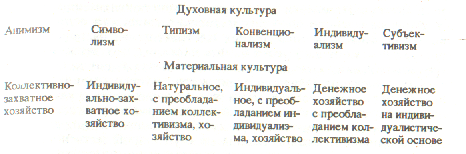

только хозяйственной эволюции, но также и параллельную ей схему эволюции духовной, которая определяет первую. Его схему можно представить в следующем виде:

На первый взгляд непонятная, эта схема уясняет, если принять во внимание взгляд Лампрехта на историю. Для него существует тесная связь между состоянием сознания общественной группы и ее внешней культуры. Первое определяет вторую. Периодизацию истории можно построить в зависимости от преобладающих идей данной группы, по ее духовным доминантам13 . Это мы и находим в приведенной выше схеме.

Чтобы закончить обзор иллюстраций данного типа теорий, упомянем также о знаменитых обобщениях, сделанных еще на самой заре общественной науки. Мы имеем в виду прежде всего Вико с cm идеей, что все народы (с отступлениями) проходят три стадии разлития: век богов, век героев и век людей. Затем Тюрго, Кондорсэ и С. Симона, которые в разное время и один за другим утверждали, что развитие общества совершается в зависимости от умственной эволюции, начиная со стадии телеологической к стадии метафизической и, наконец, научной. Этими обобщениями была заложена прочно идея закона трех стадий, идея, воспринятая и развитая затем О.Контом14 . Но Конт подошел к вопросу уже с иными и более расчлененными посылками, а потому о нем ниже.

b)Теории, признающие возможность эмпирических и абстракт-пьес законов. Среди этих теорий прежде всего нужно отметить систему О.Конта. Мы сказали, что он несколько иначе подошел к

[99]

проблеме развития человечества, чем его предшественники. Это различие сводится к тому, что Конт более осознал и развил упомянутую проблему. Прежде всего Конт отчетливее других указал на закономерность социального развития и на возможность открытия ее. У Конта в отличие от предшественников появляется далее разграничение двух ступеней совершенства законов или, если угодно, два типа законов — позитивных (абстрактных) и эмпирических. Рассуждая о методе социологии, Конт говорит, что она пользуется тремя методами: чистым наблюдением, экспериментом и сравнительным методом. Однако все три метода могут применяться с успехом только при условии, что в нашем распоряжении уже имеется первый "набросок социологии" — теория развития человечества. Эта же теория находится историческим методом. Сущность его состоит в сравнении последовательных ступеней общественного развития и соответственно в открытии возрастания или падения различных человеческих склонностей. Исторический метод — главное и отличительное орудие социологии: он показывает особенно ясно, что социология в противовес другим наукам и больше, чем биология, исходит из наблюдения целого, направляясь к его элементам. Но каков характер получаемых при помощи этого метода истин? Конт указывает, что непосредственно исторической закон дает лишь обобщения, законы, которые еще требуют своего обоснования. Обоснование производится сообразованием полученных обобщений с биологическими законами человеческой природы как субстратом общественной жизни15. "Всякий закон последовательности социальных явлений, — говорит Риголаж, излагая Конта, — даже и в том случае, если исторический метод заставляет допустить его, может быть окончательно принят только после подтверждения со стороны положительной теории человеческой природы"16. Итак, законы эмпирические обосновываются дедукцией из свойств человека и возводятся на ступень подлинных, абстрактных законов. Здесь в зачаточной форме мы имеем то, что впоследствии Милль разовьет в виде теории обратно-дедуктивного метода социальных наук17.

[100]

Конт предварительно указывает на главенствующую среди элементов развития роль знания и затем вполне последовательно полагает что вместе с умственной эволюцией от стадии телеологической к метафизической и затем к позитивной соответствующее видоизменение должны претерпевать и другие элементы. Таким путем он приходит к установлению параллельного для умственной эволюции ряда развития в сфере материальной социальной жизни: от стадии военного строя к переходной эпохе (век легистов) и отсюда к промышленной стадии18 . Конт полагал, что установленное им (обобщение согласуется с природой человека и потому может считаться законом вполне установленным, т.е. позитивным.

Учение Конта произвело сильное впечатление и создало своих великих продолжателей. К ним принадлежит, между прочим, и Дж. Ст. Милль. Подобно Конту, Милль не видит никаких принципиальных препятствий к постижению законов общественного развития. "Как бы ни были сложны явления, все их последовательности и сосуществования, — говорит Милль о социальной науке, — происходят от законов отдельных элементов"19 . Эти элементы — паши психологические способности. О них учит психология. На психологии строится наука о характере, или этология. А так как социальная жизнь состоит в действенном проявлении человеческих характеров, то социальная наука строится на этологии20 . Если характер — явление сложное, то социальный мир еще сложнее. В таких случаях нечего думать открыть законы его опытным индуктивным, а также дедуктивно-геометрическим методом. Применим лишь конкретно-индуктивный метод, который имеет дело не с одной причиной (посылкой) и ее следствиями (как в геометрии), а всегда с совокупностью взаимодействующих причин и следствиями этой совокупности. Милль подробно останавливается на роли так называемого обратно-дедуктивного метода. Он, подобно Конту, придал ему первенствующее значение. Милль предлагает исходить из эмпирических обобщений (законов) истории и статистики, а затем на основании данных этологии проверять их дедуктивно. Но в противовес Конту Милль дает место в специальных общественных дисциплинах (политическая экономия) и прямому дедуктивному методу, т.е. тому методу, при котором мы исходим из законов, построенных априорно, и затем проверяем их наблюдением21 .

Сам Милль не открыл, впрочем, никакого закона развития. Он согласился с Контом, что primum agens общественной жизни есть

[101]

знание, и принял в качестве научно обоснованного закона Контов динамический закон трех стадий22 .

К разбираемой группе учений должно быть отнесено также и учение Г.Спенсера. По отношению к вопросу о законах развития вообще и общества в частности оно очень замечательно в одном отношении. Нет другого учения, в котором бы так рельефно были выделены стремления построить эмпирические законы и законы абстрактные. Но в то же время и нет другого учения, в котором между теми и другими построениями лежала бы такая глубокая логическая бездна. Объясним сказанное. Абстрактным учением о развитии у Спенсера является его знаменитый закон эволюции. Формула эволюции гласит23 : "Эволюция есть интеграция вещества, которая сопровождается рассеянием движения и в течение которой вещество переходит из состояния неопределенной бессвязной однородности в состояние определенной связной разнородности, а сохраненное веществом движение претерпевает аналогичное превращение". Известно, что этот закон эволюции Спенсер прилагал по отношению ко всей Вселенной и ко всем ее частям. Каким путем он получен? Чисто дедуктивным. Высшим понятием сознания Спенсер признает понятие силы. Все остальные, даже пространство, время, вещество и движение, либо построены на данных опыта о силе, либо абстрагированы из них24 . Далее. Истиной, превосходящей доказательства, для Спенсера является постоянство силы. Из этого постулата он с удивительной логичностью выводит неуничтожаемость материи, непрерывность движения, постоянство отношений между силами, превращение и эквивалентность сил, направление движения и т.д. В конце концов он чисто умозрительным путем получает свою формулу эволюции. Подтверждением сказанному могут служить следующие слова Спенсера по поводу установленных им принципов: "Это истины, которыми объединяются конкретные явления природы"25 . Но они объединяются именно по принципу выведения из основного понятия — постоянства силы. "Нам предстоит, — говорит по этому поводу авторизованный комментатор Спенсера Коллинс, — дать синтетическое объяснение явлениям эволюции. Другими словами, эти явления эволюции должны быть выведены из постоянства силы"26.

И однако наряду с этими абстрактно-дедуктивными построениями никто не был так склонен к эмпирическим обобщениям и никто, кажется, не обладал таким поражающим богатством познаний,

[102]

как Спенсер. Что Спенсер признавал значение за эмпирическими закономерностями, это доказывается его личным пристрастием к ним, а также собственными словами: "Те индукции, к которым мы пришли и которые составляют грубый очерк эмпирической социологии, показывают нам, что в общественных явлениях имеется некоторый общий порядок сосуществования и последовательности"27. В действительности Спенсер сделал немало обобщений: сюда относится его теория смены воинственного типа обществ промышленным, теория развития религиозных верований от культа предков к фетишизму, а отсюда к политеизму и монотеизму28 .

Но главная черта этих обобщений о динамике общественной жизни та, что они являются полной иллюстрацией формулы эволюции Спенсера. Иллюстрацией богатейшей и мастерской. Однако только иллюстрацией. Бесконечное число обобщений Спенсера о дифференциации и интеграции обществ по плану его закона эволюций можно считать индукцией per enumerationern simplicern, но никак не настоящей индукцией. Поэтому между его философским законом эволюции и эмпирическими законами развития общества и организма остается логическая пропасть. Первая система мысли логически держится нс на конкретных данных второй, а на тех посылках, из которых Спенсер исходит дедуктивно (см. выше).

Из позднейших социологов укажем на Э.Дюркгейма29 . Дюркгейм признает возможность законов в социологии, и в частности законов развития. Его особенность та, что, пользуясь чисто эмпирическими закономерностями, он стремится поставить их на почву причинного объяснения и таким образом возвести в ранг настоящих законов. Точно так же подошел он и к теории общественного развития. Он различает два типа общественной организации или солидарности: механическую и органическую. Первая вытекает из сходств членов группы, вторая, наоборот, из различий их. Первая предполагает аморфность общества, вторая — дифференцированность его и наличность разделения труда. Каково временное соотношение той и другой организации? Органическая сменяет механическую. Причиной этого служит рост плотности обществ. Уплотнение обществ усиливает жизненную конкуренцию, и это обстоятельство с необходимостью вызывает рост разделения труда и органическую солидарность. Итак, формула развития обществ у Дюркгейма может быть сведена к следующему положению: если возрастает общественная плотность, то органическая солидарность сменяет механическую, вызывая все последствия этой смены. К Дюркгейму тесно примыкает Бугле30 . Он, правда, исследовал

[103]

развитие лишь одного социального элемента — идеи равенства. Он старался показать, что развитие этой идеи стоит в нераздельной связи с ростом подвижности, численности и плотности обществ.

Нельзя не отметить также, что до известной степени мысли Дюркгейма были значительно раньше развиты Н.К.Михайловским31 . Он также дал свой закон общественной эволюции, правда в форме простого эмпирического обобщения. Михайловский различает в зависимости от системы кооперации три периода развития общества: 1) объективно-антропоцентрический — отсутствие кооперации и потом слабые зачатки простого сотрудничества; 2) экономический — преобладание общественного разделения труда и 3) субъективно-антропоцентрический — период господства простого сотрудничества. Последний период, который Михайловский ставит выше других, принадлежит будущему. Михайловский полагал, что со сменой кооперации меняется и психология людей. Не трудно видеть, что первые два периода напоминают схему Дюркгейма, в целом же теория Михайловского очень походит на закон Конта.

Д.Драгическо32 представляет социальное развитие в виде следующего закона: "Социальная жизнь, которая при начале обнаруживается в очень узких границах, прогрессивно расширяется двойным процессом интеграции и унификации обществ незначительных размеров в общества все большие и большие, вплоть до универсального общества, обнимающего все человечество". Но эта формула не представляет ничего нового по сравнению с формулой Спенсера. К серии этих, в общем эмпирических, законов нужно отнести и формулу Сигеле33 . Для него эволюция обществ, как и для Спенсера, идет от состояния неясности и неопределенности к ясности и организованности. Конкретно он выражает эту эволюцию в следующих переходах от толпы к секте, затем к касте, к классу, к государству.

Помимо указанных социологов, говорящих о законах общественного развития в абстрактном и эмпирическом смысле, можно еще указать на работы Л.Уорда, Е.В. де Роберти, М.М.Ковалевского, де Грефа, Барда и др.34 Но мы уже не станем на них останавливаться. Отметим лишь совсем недавно возникшую теорию ритма прогресса. Мы имеем в виду теорию Л.Вебера35 . Вебер говорит здесь

[104]

лишь о прогрессе интеллектуальном. Основной его вывод состоит в том, что "человеческий разум, по-видимому, прогрессирует в течение своего исторического развития, проходя через перемежающиеся фазы технической деятельности и деятельности идеологической или созерцательной". Таким образом, в истории совершается двучленный такт — ритм развития. Вебер предлагает этим законом ритмического прогресса заменить закон трех стадий Конта. Преимущество закона двух стадий он видит в том, что идея ритма, присущая ему, делает процесс истории открытым до бесконечности, в то время как для Конта позитивный период явился неизбежным концом развития. Что касается обоснования своей идеи, то Вебер опирается прежде всего на дуализм в природе самого человека: с одной стороны, он homo faber, производитель орудий, с другой — он существо общественное. С одной стороны, взор его обращен, значит, к материи, с другой — к обществу; с одной стороны, практика, с другой — умозрение. Отсюда идея двух состояний, смотря по преобладанию интеллектуальных склонностей в ту или другую сторону.

Из экономистов к этой группе должен быть отнесен прежде всего К.Менгер, который в своей книге "Исследования о методах социальных наук" подверг тщательному анализу вопрос о законах экономической науки. Менгер пришел к выводу, что в ней возможны как точные, абстрактные законы, так и законы эмпирические. Он прежде всего отграничил теоретические социальные науки, и в том числе политическую экономию, как науки обобщающие от наук исторических, индивидуализирующих и, кроме того, от наук практических. Он упрекает отсюда историческую школу в том, что она растворила в значительной степени теоретическую политическую экономию в исторической. Проводя далее сравнительный анализ социальных наук с науками, достигшими большей точности, чем социальные, Менгер не видит никаких логических препятствий к установлению точных законов и в социальных науках. Тем более возможны здесь законы эмпирические. Менгер далее разграничивает в составе теоретического социального знания направление точное, которое одно в состоянии устанавливать точные законы путем разложения феноменов на их элементы и уяснения связи между ними, и направление эмпирико-реалистическое, которое берет явления в их эмпирической, хотя и типичной, форме и потому в состоянии дать только эмпирические законы. Каждое социальное имение может быть рассмотрено и с той, и с другой точки зрения. В этом отличие Менгера от Конта и Милля, которые, как мы знаем, предлагали искать законы эмпирически, а затем их проверять дедуктивно и тем возводить на высшую ступень. Как это ни странно, но наряду с Менгером можно поставить, при некоторых оговорках, К.Бюхера.

К.Бюхер известен главным образом своими эмпирическими обобщениями в сфере развития народного хозяйства. Он установил знаменитую систему его развития: от домашнего хозяйства к город-

[105]

скому и затем к народному. Впрочем, начатки этой схемы принадлежат еще Родбертусу, Марксу и Энгельсу36 . Но Бюхер, выходец и бунтарь среди исторической школы, не удовлетворяется только эмпирическими обобщениями. В идее он приветствует возрождение абстрактной теоретической разработки проблем хозяйственной жизни для установления причин и законов ее. "Относительно хозяйственных периодов прошлого, — говорит он специально по вопросу о развитии хозяйства, — задача не может быть иною. Правда, здесь прежде всего в большей мере имеет значение собирание фактов и их морфологическое описание, но затем явления должны быть правильно определены по существу, логически расчленены и исследованы в отношении их причинной связи... Только таким образом можно познать одновременно закономерность хозяйственного развития и народнохозяйственной жизни"37 . Сюда же нужно отнести Шумпетера38 и В.3омбарта.

В.3омбарт, хотя и является учеником одного из представителей неоисторической школы — Густава Шмоллера, тем не менее он не правоверный последователь его. Зомбарт заявляет: "Нас не должно удовлетворять открытие так называемой эмпирической закономерности (по терминологии Милля), т.е. установление правильной повторяемости явлений без познания производящих их причин"39 . Но в то же время Зомбарт подчеркивает особый характер социальной закономерности. Он отказывается приравнять ее к естественной закономерности, обладающей характером безусловной всеобщности и необходимости, потому что социальная жизнь изменчива. Зомбарт предлагает помириться с этим и признать ограниченный характер социальной закономерности во времени и месте. Он развивает поэтому теорию экономии, приспособляющейся к периодам и различиям хозяйственной жизни. "Существует теория современного капитализма, а не капитализма вообще", говорит Зомбарт. Кроме того, для Зомбарта экономическая теория есть всегда "теория экономического развития", открывающая закономерность его. Нетрудно видеть, что Зомбарт находится под сильным влиянием исторической школы, особенно Шмоллера, отвлеченной политической экономии и Зиммеля. Зомбарт едва ли удачно объединил те и другие элементы. Во всяком случае, относительность знания социальной закономерности он без оснований понял как относительность законов социального бытия... Сюда же мы могли бы отне-

[106]

сти также А.Вагнера, который принимал живое участие в полемике о методе политической экономии и в общем стал на позицию между Менгером и Шмоллером, ближе, впрочем, к первому40 . Кроме Вагнера, можно упомянуть о русском экономисте, отстаивающем в общем взгляды Маркса, но более, чем учитель, орудующем с эмпирическими материалами и обобщениями. Мы разумеем Петра Маслова41 .

Отметим, наконец, чисто методологический подход к проблеме, какой вытекает из учения Риккерта. Разграничивая историческое и естесгвенно-научное знание, Риккерт отрицает лишь возможность исторических, а не социологических или политико-экономических законов. "С логической точки зрения, — говорит Риккерт, — не приходится возражать против естественно-научного трактования общественной действительности. Конечно, можно сомневаться, возможно ли в этой области дойти до понятий законов, которым с некоторым вероятием можно было бы приписать более чем эмпирическую обязательность. Но при такого рода соображениях дело всегда идет лишь о различиях по степени" (Границы. С. 249-250). Ясно, что этим признана логическая возможность специально законов общественного развития.

Заканчивая характеристику этой группы теорий, мы можем сказать, что хотя указанные нами представители мысли и признают возможность дать и конкретные, и абстрактные законы развития, но фактически дело ограничивается пока нахождением эмпирических законов. Некоторым исключением отсюда являются абстракт-пая формула Спенсера и причинно-обоснованные выводы Дюркгейма, Бугле и др.