Конспект лекций по культурологии Для студентов всех специальностей

| Вид материала | Конспект |

- Конспект лекций для студентов, магистров и аспирантов всех специальностей, 373.35kb.

- Конспект лекций для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения, 1439.07kb.

- Учебно-методический комплекс для студентов-заочников (Для всех специальностей кроме, 1043.16kb.

- Конспект лекций по курсу основы алгоритмизации и программирования для студентов всех, 3059.86kb.

- Конспект лекций по курсу Начертательная геометрия (для студентов заочной формы обучения, 1032.28kb.

- Конспект лекций для студентов по специальности i-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ, 2183.7kb.

- Конспект лекций бурлачков в. К., д э. н., проф. Москва, 1213.67kb.

- Конспект лекций по курсу "Начертательная геометрия и инженерная графика" Кемерово 2002, 786.75kb.

- Конспект лекций по дисциплине «Маркетинг», 487.79kb.

- Конспект лекций для студентов специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет, 1420.65kb.

Особенности русской религиозной философии

Русская религиозная философия конца XIX - начала XX веков явилась реакцией на негативные стороны антропоцентризма нового времени. Она сделала акцент прежде всего на духовных качествах человека, таких как творчество, добро, любовь. Человек здесь также рассматривается как центр мира (например в творчестве Н.Бердяева), однако он не противопоставляется этому миру. Наоборот, человек исследуется как свободное творческое существо, призванное Богом к собиранию мира в единое целое, к внесению в мир любви и солидарности, к созиданию гармонии.

Для русских религиозных философов (В.Соловьева, П.Флоренского, С.Франка и других) человек есть носитель жизни и ее продолжатель, но не разрушитель Смысл жизни состоит в отрицании Зла посредством творения Добра, которое и есть, по убеждению русских мыслителей, утверждение жизни на планете.

Основные черты русской религиозной философии

Каковы же основные черты русской религиозной философии того времени?

В религиозной философии русских философов человек рассматривается как активная, свободно творящая сила. Он наделен высокой духовностью и способен объединить мир, спасти его от разрушения смертоносным временем и человеческим эгоизмом. Религиозный (православный) антропоцентризм в русской философии выступил в качестве своеобразного интеллектуального ответа на технизацию общественной жизни, падение нравов и другие пороки, особенно промышленной цивилизации. Промышленная, техническая по своей сути, цивилизация разрушает человечность, и противостоять этому опасному процессу может лишь высокая духовность - так может быть сформулирована основная идея русской религиозной антропологии этого времени, русского религиозного Ренессанса.

Другой чертой религиозного Ренессанса стала идейная эволюция его носителей. От "легального марксизма", экономизма они прошли путь к христианско-православному идеалу общества и человека.

Универсализм как еще одну черту религиозного Ренессанса можно проследить на судьбе и творчестве С. Булгакова.

Основные представители русской религиозной философии

Центральное место в религиозной философии занимает С. Булгаков: философ, культуролог, социолог, политэконом. Он теоретик и практик: депутат второй Государственной Думы, в 1917 г. - член Поместного собора, восстановившего патриаршество в России, затем сам становится священником, пройдя путь от религиозной философии к богословию, став в Париже профессором. Его подвижничество поистине безгранично. Он автор таких работ, как "Два града" (1911), "Философия хозяйства" (1912) "Свет невечерний" (1917), трилогия "Агнец Божий" (1933).

С. Булгаков в молодости был марксистом, профессором политической экономии в Политехническом институте. Предки его были священниками, первоначально он учился в духовной семинарии. В нем была глубоко заложена православная основа. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, в философии был не материалистом, а кантианцем. Пережитый им перелом он выразил в книге "От марксизма к идеализму". Он первый в этом течении делается христианином и православным. С.Н. Булгаков начал свою научную и литературную деятельность как экономист, затем его интерес переместился в область философии, но большую часть жизни (после выхода книжки "Свет невечерний", 1917г.), он оставался философствующим богословом.

Оцерквление жизни, религиозная общественность, подчинение социально-экономических проблем религиозно-духовным - эти идеи были близки ему. Главным в его обосновании христианства является понятие Софии, понимаемое как премудрость божья, то есть идеальное всеединство, совокупность идей, воплощающихся в мире.

Булгаков был апологетом христианства в его православной форме. Продолжая развивать философские заветы Соловьёва, он создает оригинальную собственную систему - софиологию, где переплетаются космизм, софийность со стихией падшего состояния тварного мира, поэтому направление философии С. Булгакова называют софиологическим. Он остается верен основной русской идее Богочеловечества.

Важнейшие представители русской религиозной философии

Основное влияние на С. Булгакова в известный момент жизни оказал Владимир Соловьев (1853-1900), который стоял у истоков "золотого века" русской философии. Концепция Вл. Соловьева, призывающая к необходимости активного сотрудничества человека и Бога становится основой нового миросозерцания части интеллигенции.

Последователи Соловьева - Бердяев, Булгаков, Федотов, Флоровский, Трубецкие - пытаются создать целостное религиозное мировоззрение, осмысляя историю как процесс сотрудничества человека с Богом, как боготворчество. Мир должен быть преобразован не насилием, а подлинным христианским учением.

Родственный Соловьеву Бердяев стремится ввести в сознание идею превосходства человеческой свободы перед всем остальным, видя в ней самодовлеющую истину. В книгах "Истоки и смысл русского коммунизма" (1937, на русском языке - 1955), "Русская идея" (1946) Бердяев, исследуя истоки и смысл русского коммунизма, приходит к выводу, что коммунизм - это продукт русского национального характера, которому свойственна мессианская идея освобождения человечества и спасения народов от завоевателей, не раз находившая за долгую историю России практическое воплощение.

Многие завоеватели, устрашая Восток и Запад, сумев покорить многие народы, придя в Россию, терпели поражение: Тамерлан, Чингисхан, Наполеон, Гитлер. Русские, таким образом, завоевывали не только себе свободу, но и освобождали от порабощения другие народы. Так что мессианская идея ортодоксального марксизма - освобождение всего человечества от эксплуатации через мировую революцию - это не что иное, как модификация русской мессианской идеи.

В работах "Духовный кризис интеллигенции" (1910) и "Кризис искусства" (1918) Бердяев стремился убедить своего читателя в том, что только внутренние потенции личности, способные раскрывать религиозно-мистическую сущность бытия, позволяют обрести подлинную свободу. Единственный выход из духовного кризиса он видел в религиозных исканиях индивида. Революционные действия народа отрицались или просто не принимались им во внимание, а естественное состояние человека он видел в одиночестве и отчаянии.

Особое место в религиозном менталитете XIX веке занимает теория общего дела Н. Федорова, ставшего известным философом-космистом, внесшего много нового в трактовку русского апокалипсиса и всеобщего спасения. Люди должны объединиться в братство, которое победит смерть, организует космическую жизнь, воскресит мертвых. Деятельный человек должен подчинить разуму и знанию стихию и преодолеть иррационализм. Концепция Н. Федорова активно социокультурна. Он предлагает коренное изменение типа человека, его менталитета, его деятельности, пытается поставить на службу христианству русскую соборность.

Свое учение Федоров называл активным христианством, призывая к активному преображению природного, смертного мира в иной, не природный, бессмертный божественный тип бытия. Самое существенное в его раскрытии замысла Божия о мире убежденность, что Божественная воля действует только через человека как разумно-свободное существо, через единую соборную совокупность человечества. Главная задача при этом - сделаться активным орудием воли Бога, а воля его ясна - возведение мира в прославленное бессмертное состояние через самого человека. Бог создает и совершенствует человека через него самого. Федоров был убежден, что требование активности человека вытекает из самого христианского учения.

^

Тема 13: Культура Ислама

Суть Ислама в поиске социальной справедливости, в установлении моральных норм и привычек, человеколюбивых отношений. В этом Ислам родственен Христианству и Иудаизму. Подобно этим двум религиям Ислам – «книжная» религия, религия Писания. Ислам – покорность Богу, всемогущему Аллаху, но он не ограничивает свободы личности, не подчиняет одного человека другому. Вероучение мусульманской религии очень простое: мусульманин должен твёрдо верить в единственного Бога – Аллаха. Верующие в единого Бога, не преступившие закон люди после смерти будут наслаждаться в раю, грешникам, как и в других религиях, место в аду.

Шариат

особенностью Ислама считается то, что он регулирует все стороны жизни человека, создаёт особый образ жизни мусульманина. Личная, семейная и общественная жизнь, политика, правовые отношения, суд, культурный уклад – всё это целиком подчинено религиозному закону – шариату. Имеет место полное сращивание государственной и религиозной власти.

Коран

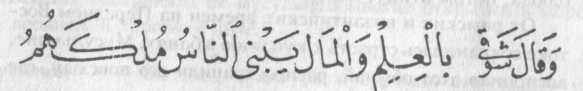

Коран состоит из ста четырнадцати глав (сур). Они расположены без всякого порядка, просто по размерам: более длинные ближе к началу, более короткие — к концу. Суры мекканские (более ранние) и мединские (более поздние) перемешаны. Восклицания и прославления величия и могущества Аллаха чередуются с предписаниями, запретами и угрозами “геенной” в будущей жизни всем грешникам Аллах изображается в Коране как существо с чисто человеческими моральными качествами, но в превосходной степени. Он то гневается на людей, то прощает их; одних любит, других ненавидит. Наиважнейшее догматическое и моральное предписание в Коране — это требование полной, безоговорочной покорности человека воле Аллаха. Коран оказал огромное влияние на все последующее развитие мусульманской культуры. Работа над созданием единого текста Корана, установление правил его чтения, его толкования способствовали формированию единого литературного арабского языка. Юридические предписания Корана легли в основу мусульманского права. Сегодня существует множество переводов Корана на европейские языки. Следует отметить переводы на русский язык Г. С. Саблукова, И. Ю. Крачковского, М.-Н. О. Османова.

^

Арабская философия

Исламская культура богата философскими и художественными традициями. Философия (фалсафа) представленная Фараби, Ибн-Синой, Ибн Рушдом и другими внесла весомый вклад в мировую мысль.

Фараби (870-950) развивал идеи Аристотеля. Также он разрабатывал учение об идеальном обществе, которое должно основываться на принципах, общих и человеческой душе, и отдельному индивиду, и жизни в целом, космосу.

Ибн-Сина (Авиценна) жил в XI веке. Он автор фундаментальных трудов, в которых систематизировались все современные ему научные знания.

Ибн Рушд (Аверроэс, 1126-1198) – арабо-испанский философ. Большинство его трудов – комментарий к сочинениям Аристотеля. Он утверждал, что истина постигается лишь учеными, так как только они оперируют доказательствами, но отнюдь не теологами.

В целом философия мусульманского средневековья ориентирована на античные модели. Основное содержание философии составляли идеи единства бытия, безначальности и вечности мира и подчинения его действию естественных законов. Нацеленная на земную жизнь человека, философия Востока была связана с развитием наук о природе, выработкой научных методов исследования и утверждением рационалистического мировоззрения, выдвижением разума в качестве мерила истины, а логики – в качестве способа ее получения и обоснования.

В философии Востока существует и несколько иная традиция, связанная с возникновением в IX веке в Аббасидском халифате суфизма – мистико-аскетического течения внутри ислама.

Суфизм конкурировал с ортодоксальной мусульманской философией, доказывая, что божество порождает мироздание путем излияния и что цель человеческой жизни – в полном растворении в божестве. Суфизм оказал огромное воздействие на исламскую поэзию и художественную культуру Востока.

Литература

Мусульманская литература создавалась первоначально на арабском языке, а с X в. – и на персидском. Большого изящества, строгости и разнообразия форм достигла мусульманская поэзия. Очень любили мусульмане короткие поучительные рассказы. Многие писатели достигли большого мастерства в этом жанре. Всемирно известны мусульманские (арабские и персидские) сказки, как, например, «Тысяча и одна ночь».

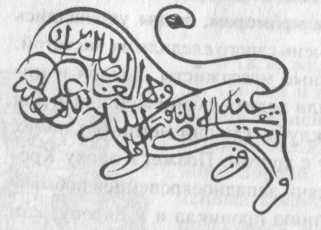

Достижения мусульман в каллиграфии поразительны. Они изобрели множество почерков, каждый из которых использовался в зависимости от содержания переписываемого текста. Разнообразные надписи (по большей части — коранические айаты) покрывали мусульманские храмы как внутри, так и снаружи.

Посуда, дорогие ткани, оружие украшались мудрыми стихами и священными словами. Казалось, весь мир мусульман расписан славословиями Богу. Развитию каллиграфии способствовало то обстоятельство, что в это искусство внесли свой вклад многие народы, населявшие исламские земли от Испании до Бухары и Индии. Ведь все они, на каких бы языках ни говорили, пользовались арабской письменностью.

Арабская азбука была создана в Сирии в VI в. арамейскими или арабскими христианами на основе арамейского алфавита. Она состоит из 28 букв, пишут арабы, в отличие от европейцев, справа налево. Основная композиционная форма арабской поэзии – знаменитая «касыда» - сложилась во второй половине VIII века. Это небольшая поэма из 80-10 стихотворных строк – «бейтов». Касыда состоит из нескольких поэтических частей, различных по жанру и не связанных между собой, но образующих в сознании слушателя целостную картину. Другая стихотворная форма – «кыта» - короткое стихотворение из 8-12 строк с единым содержанием. В форме кыт слагались погребальные плачи, «самовосхваления» и «поношения» во время поэтических перебранок. В это же время происходит становление и других жанровых форм – героического эпоса, философских рубаи, возвышенных од, лирических газелей.

Поэтическое творчество было строжайше канонизировано. Арабо-мусульманский поэтический канон включал три основных раздела: метрику – «аруз», рифму – «кафийю», поэтические тропы и фигуры – «бади». Канонизация дала мощный толчок развитию искусства мусульманского Востока, сделала его художественно активным на протяжении многих столетий.

Ограниченная строгими рамками традиционной композиции и жанров, арабская поэзия развивалась «вглубь», за счет усложнения поэтической техники, становясь, все более изощренной и утонченной. Поэты увлекаются чисто формальными задачами: уснащают свои стихи сложными поэтическими фигурами, многостепенными метаморфозами, изысканной игрой слов, заботясь не только о звуковом, но и о зрительном эффекте.

Показательно в этом отношении творчество Абулькасима Фирдоуси (934-1030), великого персидского поэта, создавшего бессмертную эпопею «Шахнаме». В ней он воспевает иранских царей, рассказывает про историю завоевания Ирана арабами в VII. Это поэма о борьбе добра со злом, преданности родине. В центре находится эпический герой Рустам, сын своего народа.

Творчество Джами (1414-1492) является как бы логическим завершением замечательного поэтического движения. Поэзию он сочетал с философией, суфизмом, музыкой. В его лирике преобладают темы любви и жизни, смерти и страданий.

Наука: начиная с середины VIII века было сделано много переводов с греческого и сирийского языков на арабский. Переводились труды по философии, математике, астрономии, медицине. Центрами науки были: Багдад, Басра, Куфа, Харрон. В Багдаде существовал Дом науки, объединявший своего рода академию, библиотеку, обсерваторию, медресе. У арабов развивались математика, география, астрономия. Больших успехов достигла медицина. Существовало изречение: «Кто едет в путь ради науки, тому Бог облегчит дорогу в рай». Арабский географ всегда был странствователем, записывавшим собственные живые впечатления. Географ Масуди (живший в первой половине X в.), «арабский Геродот», уроженец Багдада, побывал в Персии, Индии, на Цейлоне, в Китае, у Каспийского моря, в Египте, на Мадагаскаре. Халифы Харун ар-Рашид и Мамун в начале IX в. покровительствовали наукам: при дворе стали переводить астрономические , математические и философские сочинения с греческого и индийского языков. Научные названия в европейских языках показывают, что европейцы были учениками арабов; слова «алгебра», «алкоголь», «зенит», «химия» взяты у арабов, так же, как многие другие из области обмена и торгового быта: «базар» , «магазин», «тариф», «арсенал», «цифра».

Архитектура

арабская архитектура унаследовала многие черты из: Месопотамии (кирпичную кладку), Египта (колонные залы), Византии (мраморную облицовку и мозаику). Были выработаны ранее неизвестные типы зданий: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, роскошные дворцы и караван-сараи, крытые рынки. Богатство исламской архитектуры нашло своё отражение и воплощение в многочисленных дворцах эмиров и халифов.

^

Изобразительное искусство

изобразительное искусство арабского мира многообразно. Оно представлено различными видами орнамента, каллиграфией и книжной миниатюрой. Самой ранней формой искусства является арабеска – сложный линейно геометрический узор, построенный на математически точном сочетании предметов.

Первоначально арабеска включала растительные мотивы, позднее стали вплетаться надписи и изображения животных. Всё это позволяет назвать восточный орнамент – «музыкой для глаз». Религия запрещала изображать Бога и поклоняться каким-либо изображениям. Наибольшего расцвета мусульманская живопись достигла в украшении книг. К книгам делались многокрасочные иллюстрации, изображавшие людей и.зверей. Текст обрамлялся сложными узорами. Однако главным искусством мусульман была не живопись, а каллиграфия, т. е. искусство красиво писать. Арабская азбука была создана в Сирии в VI в. арамейскими или арабскими христианами на основе арамейского алфавита. Она состоит из 28 букв, пишут арабы, в отличие от европейцев, справа налево.

^

Скульптура

скульптура как и живопись также практически не получила развитие.

Литература

- Малюга Ю.А. Культурология: Учеб. пособие в 2-ух ч. – М.: Изд-во МГИУ, 1999. – 130 с.

- Сковородкин В.М. Культурология: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГИУ, 2000. – 254 с.

- Гуревич П.С. Культурология: Учеб. – М.: Гадарики, 2003. – 280 с.

- Культурология: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Г.В. Драча. – Ростов-на-Дону.: ФЕНИКС, 1998. – 576 с.

- Культурология: История мировой культуры. / Под ред.проф. А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 600 с.

- Культурология: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А.И.Шаповалова. – М.: Гуманит. издат. центр Владос, 2003. – 320 с.

- Коран

- Эпоха крестовых походов/Под. ред. Э.Лависса и А. Рамбо. - Смоленск:Русич, 2001.-672 с., ил.-( Популярная историческая библиотека)

- Фрэзер Дж. Дж., Золотая ветвь: Исследование магии и религии /Пер. с англ.- М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», 1998.- 784 с., -(Классическая философская мысль)

- Мифологический словарь. - Смоленск:Русич, 2000.-464 с., ил.-( Для школьников и студентов)

- Вейс Грман, История культуры народов мира: Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружения. Храмы и жилища. Обычаи и нравы.-М.: Изд-во Эксмо, 2004.-960 с., илл.

- Гладский В.Д., Древний мир: Энциклопедический словарь. -М.: ЗАО изд-во Центрполиграф, 2001.-975 с.

- Наглядно о религиях/сост. Р.Грей, Д.Хэнлон; Пер. с англ. П.А.Самсонов; Худ.обл. М.В.Драко.-Мн.: ООО»Попурри», 200.-224 с., ил.

- Религии мира: иллюстрированный словарь