Джеймс трефил

| Вид материала | Закон |

- Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика [Текст] / Джеймс А. Андерсон, 42.79kb.

- Джеймс блиш города в полете 1-4 триумф времени вернись домой, землянин жизнь ради звезд, 10495.38kb.

- Джеймс Н. Фрей. Как написать гениальный роман, 2872.12kb.

- Мюриел Джеймс, Дороти Джонгвард, 4810.7kb.

- Кен Арнольд Джеймс Гослинг, 5058.04kb.

- Джеймс Джодж Бойл. Секты-убийцы (Главы из книги) Перевод с английского Н. Усовой, 844.92kb.

- Джеймс Хэрриот, 3697.74kb.

- В. К. Мершавки Доктор Джеймс Холлис известный юнгианский аналитик, директор Центра, 1972.4kb.

- В. К. Мершавки Доктор Джеймс Холлис известный юнгианский аналитик, директор Центра, 5237.48kb.

- Джеймс Боллард, 2244.23kb.

ТОМАС ЮНГ (Thomas Young, 1773-1829) — английский ученый широкого профиля. Родился в Милвертоне, графство Сомерсет (Milverton, Somerset), в семье плотника. Проявил себя вундеркиндом: к шести годам прочитал всю Библию, к тринадцати — свободно владел несколькими европейскими языками. Формально получив медицинское образование, был видным членом целого ряда Лондонских научных обществ, в 1809 году был избран в

Королевскую коллегию врачей. Прославившись более всего опытом по доказательству волновой природы света, сделал немало и для развития других областей естествознания, в частности открыл изменение формы хрусталика человеческого глаза. Многое сделал для развития теории упругости (см. Закон Гука). В последние годы жизни вернулся к изучением древних языков, участвовал в расшифровке текстов Розеттского камня.

XXI (?)

Инфляционная стадия расширения Вселенной

Сразу после зарождения Вселенная расширялась невероятно быстро

•

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ

1948

ТЕОРИЯ

1961

СТАЦИОНАРНОЙ ВСЕЛЕННОЙ

1980-е

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

РАННЯЯ ВСЕЛЕННАЯ

1981

ИНФЛЯЦИОННАЯ СТАДИЯ РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТЕОРИИ

С 30-х годов XX века астрофизики уже знали, что, согласно закону хаббла, Вселенная расширяется, а значит, она имела свое начало в определенный момент в прошлом. Задача астрофизиков, таким образом, внешне выглядела простой: отследить все стадии хаббловского расширения в обратной хронологии, применяя на каждой стадии соответствующие физические законы, и, пройдя этот путь до конца — точнее, до самого начала, — понять, как именно все происходило.

В конце 1970-х годов, однако, оставались нерешенными несколько фундаментальных проблем, связанных с ранней Вселенной, а именно:

- Проблема антивещества. Согласно законам физики, вещество и антивещество имеют равное право на существование во Вселенной (см. античастицы), однако Вселенная практически полностью состоит из вещества. Почему так произошло?

- Проблема горизонта. По фоновому космическому излучению (см. большой взрыв) мы можем определить, что температура Вселенной везде примерно одинакова, однако отдельные ее части (скопления галактик) не могли находиться в контакте (как принято говорить, они были за пределами горизонта друг друга). Как же получилось, что между ними установилось тепловое равновесие?

- Проблема распрямления пространства. Вселенная, судя по всему, обладает именно той массой и энергией, которые необходимы для того, чтобы замедлить и остановить хаб-бловское расширение. Почему из всех возможных масс Вселенная имеет именно такую?

Ключом к решению этих проблем послужила идея, что сразу после своего рождения Вселенная была очень плотной и очень горячей. Все вещество в ней представляло собой раскаленную массу кварков и лептонов (см. стандартная модель), у которых не было никакой возможности объединиться в атомы. Действующим в современной Вселенной различным силам (таким, как электромагнитные и гравитационные силы) тогда соответствовало единое поле силового взаимодействия (см. универсальные теории). Но когда Вселенная расширилась и остыла, гипотетическое единое поле распалось на несколько сил (см. ранняя вселенная).

В 1981 году американский физик Алан Гут осознал, что выделение сильных взаимодействий из единого поля, случившееся примерно через 10-35 секунды после рождения Вселенной (только задумайтесь — это 34 нуля и единица после запятой!), стало поворотным моментом в ее развитии. Произошел фазовый переход вещества из одного состояния в другое в масштабах Вселенной — явление, подобное превращению воды в лед. И как при замерзании воды ее беспорядочно движущиеся молекулы вдруг «схватываются» и образуют строгую кристаллическую структуру,

так под влиянием выделившихся сильных взаимодействий произошла мгновенная перестройка, своеобразная «кристаллизация» вещества во Вселенной.

Кто видел, как лопаются водопроводные трубы или трубки автомобильного радиатора на сильном морозе, стоит только воде в них превратиться в лед, тот на собственном опыте знает, что вода при замерзании расширяется. Алану Гуту удалось показать, что при разделении сильных и слабых взаимодействий во Вселенной произошло нечто подобное — скачкообразное расширение. Это расширение, которое называется инфляционным, во много раз быстрее обычного хаббловского расширения. Примерно за 10-32 секунды Вселенная расширилась на 50 порядков — была меньше протона, а стала размером с грейпфрут (для сравнения: вода при замерзании расширяется всего на 10%). И это стремительное инфляционное расширение Вселенной снимает две из трех вышеназванных проблем, непосредственно объясняя их.

Решение проблемы распрямления пространства нагляднее всего демонстрирует следующий пример: представьте координатную сетку, нарисованную на тонкой эластичной карте, которую затем смяли как попало. Если теперь взять и сильно встряхнуть эту смятую в комок эластичную карту, она снова примет плоский вид, а координатные линии на ней восстановятся, независимо от того, насколько сильно мы деформировали ее, когда скомкали. Аналогичным образом, не важно, насколько искривленным было пространство Вселенной на момент начала ее инфляционного расширения, главное — по завершении этого расширения пространство оказалось полностью распрямленным. А поскольку из теории относительности мы знаем, что кривизна пространства зависит от количества материи и энергии в нем, становится понятно, почему во Вселенной находится ровно столько материи, сколько необходимо, чтобы уравновесить хаббловское расширение.

Объясняет инфляционная модель и проблему горизонта, хотя не так прямо. Из теории излучения черного тела мы знаем, что излучение, испускаемое телом, зависит от его температуры. Таким образом, по спектрам излучения удаленных участков Вселенной мы можем определить их температуру. Такие измерения дали ошеломляющие результаты: оказалось, что в любой наблюдаемой точке Вселенной температура (с погрешностью измерения до четырех знаков после запятой) одна и та же. Если исходить из модели обычного хаббловского расширения, то вещество сразу же после Большого взрыва должно было разлететься слишком далеко, чтобы температуры могли уравняться. Согласно же инфляционной модели, вещество Вселенной до момента 1 = 10-35 секунды оставалось гораздо более компактным, чем при хаббловском расширении. Этого чрезвычайно краткого периода было вполне достаточно, чтобы установилось термическое равновесие, которое не было нарушено на стадии инфляционного расширения и сохранилось до сих пор.

Инфляционная гипотеза не снимает проблемы антивещества, но эту проблему можно объяснить, обратившись к другим процессам, происходившим в то же время. Обнаруживаются интересные вещи: при бурном образовании элементарных частиц в ранней Вселенной примерно на 100 000 001 обычных частиц пришлось 100 000 000 античастиц. В следующую долю секунды частицы и античастицы, объединившись в пары, аннигилировали друг друга с гигантским выбросом энергии — масса превратилась в излучение. После такой «прополки» во Вселенной остался лишь жалкий клочок обычной материи. Вот из этого «космического мусора» и состоит вся известная нам сегодня Вселенная.

АлАН ХАрви Гут (Alan Harvey Guth, р. 1947) — американский физик, специалист в области элементарных частиц и космологии. Родился в Нью-Брюнсвике, штат Нью-Джерси. Докторскую степень получил в Массачусетском технологическом институте, куда в 1986 году

и вернулся, став профессором физики. Свою теорию инфляционного расширения Вселенной Гут разработал еще в Стэнфордском университете, занимаясь теорией элементарных частиц. Известен его отзыв о Вселенной как о «бескрайней скатерти-самобранке».

Катализаторы

и ферменты

Катализатором, или ферментом (в случае биохимической реакции), называется вещество, помогающее протеканию химической реакции, но не изменяющееся в ходе нее

1854 Катализаторы

и ферменты

1937 ГЛИКОЛИЗ И ДЫХАНИЕ

нач. БЕЛКИ 1950-х

1953 ДНК

Скорость протекания химической реакции можно значительно увеличить, если добавить вещество, которое участвует в этой реакции, но при этом само не расходуется. Чтобы лучше это понять, представим себе работу брокера по операциям с недвижимостью. Брокер находит и собирает вместе людей, желающих продать какое-либо имущество, и людей, желающих его купить, таким образом способствуя его продаже и передаче другому владельцу. При этом сам брокер в ходе сделки ничего реально не покупает и не продает. Так же и катализатор, или фермент, способствует протеканию реакции между двумя веществами, но к концу реакции остается в первоначальном виде.

Пожалуй, самый известный катализатор находится у нас в машине, в каталитическом нейтрализаторе отработавших газов. Он представляет собой мелкоячеистую металлическую сетку, сделанную из палладия и платины, через которую пропускаются выхлопы из автомобильного двигателя. Эти металлы катализируют ряд химических взаимодействий. Во-первых, они абсорбируют окись углерода (СО), окись азота (N0) и кислород, причем каждая молекула N0 распадается на составляющие ее атомы. СО соединяется с атомом кислорода, образуя диоксид углерода, а атомы азота соединяются, и получаются молекулы азота. В то же время избыток кислорода дает возможность углеводородам, не до конца сгоревшим в автомобильных цилиндрах, полностью окислиться до диоксида углерода и воды. Вот так выхлопные газы, которые содержат окись углерода (смертельный яд) и вещества, приводящие к кислотным дождя м, а также несгоревшие фрагменты исходных молекул бензина, превращаются в относительно безвредную смесь диоксида углерода, азота и воды.

Чтобы понять действие ферментов, необходимо знать, что для взаимодействия сложных органических молекул недостаточно их простого контакта. Чтобы реакция протекала, определенные атомы в сближающихся молекулах должны быть правильно сориентированы друг относительно друга (так же как ключ определенным образом должен быть вставлен в замок), только тогда смогут образоваться химичЕскиЕ связи. То есть для химических процессов, протекающих в биологических системах (см. биологические молекулы), чрезвычайно важную роль играет пространственная геометрия.

В биохимии крайне мала вероятность того, что две сложные молекулы, предоставленные сами себе, случайно окажутся друг относительно друга в правильной ориентации, необходимой для взаимодействия. Чтобы такая реакция протекала с ощутимой скоростью, нужна помощь молекул определенного типа — ферментов. Фермент притягивает к себе две другие молекулы и удерживает их в правильном положении, чтобы взаимодействие состоялось. Как только реакция произошла, фермент освобождается и повторяет те же действия с другим набором молекул. Все ферменты в биологических системах представляют собой белки, которые могут принимать разнообразные сложные формы. как и все белки, они закодированы в днк и в качестве ферментов управляют скоростью протекания химических реакций.

кАТАлиЗАТоРЫ и ФЕРмЕНТЫ

177

Квантовая механика

•

1900

На субатомном уровне частицы описываются волновыми функциями

1923

ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ТЕЛА

1924

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ

1925

СООТНОШЕНИЕ ДЕ БРОЙЛЯ

1926

квантовая механика

УРАВНЕНИЕ

1927

ШРЁДИНГЕРА

ПРИНЦИП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

1927

1964

ОПЫТ ДЭВИССОНА— ДЖЕРМЕРА

ТЕОРЕМА БЕЛЛА

Слово «квант» происходит от латинского quantum («сколько, как много») и английского quantum («количество, порция, квант»). «Механикой» издавна принято называть науку о движении материи. Соответственно, термин «квантовая механика» означает науку о движении материи порциями (или, выражаясь современным научным языком науку о движении квантующейся материи). Термин «квант» ввел в обиход немецкий физик Макс Планк (см. постоянная планка) для описания взаимодействия света с атомами.

Квантовая механика часто противоречит нашим понятиям о здравом смысле. А все потому, что здравый смысл подсказывает нам вещи, которые берутся из повседневного опыта, а в своем повседневном опыте нам приходится иметь дело только с крупными объектами и явлениями макромира, а на атомарном и субатомном уровне материальные частицы ведут себя совсем иначе. принцип неопределенности гейзенберга как раз и очерчивает смысл этих различий. В макромире мы можем достоверно и однозначно определить местонахождение (пространственные координаты) любого объекта (например, этой книги). Не важно, используем ли мы линейку, радар, сонар, фотометрию или любой другой метод измерения, результаты замеров будут объективными и не зависящими от положения книги (конечно, при условии вашей аккуратности в процессе замера). То есть некоторая неопределенность и неточность возможны, но лишь в силу ограниченных возможностей измерительных приборов и погрешностей наблюдения. Чтобы получить более точные и достоверные результаты, нам достаточно взять более точный измерительный прибор и постараться воспользоваться им без ошибок.

Теперь, если вместо координат книги нам нужно измерить координаты микрочастицы, например электрона, то мы уже не можем пренебречь взаимодействиями между измерительным прибором и объектом измерения. Сила воздействия линейки или другого измерительного прибора на книгу пренебрежимо мала и не сказывается на результатах измерений, но, чтобы измерить пространственные координаты электрона, нам нужно запустить в его направлении фотон, другой электрон или другую элементарную частицу сопоставимых с измеряемым электроном энергий и замерить ее отклонение. Но при этом сам электрон, являющийся объектом измерения, в результате взаимодействия с этой частицей изменит свое положение в пространстве. Таким образом, сам акт замера приводит к изменению положения измеряемого объекта, и неточность измерения обусловливается самим фактом проведения измерения, а не степенью точности используемого измерительного прибора. Вот с какой ситуацией мы вынуждены мириться в микромире. Измерение невозможно без взаимодействия, а взаимодействие — без воздействия на измеряемый объект и, как следствие, искажения результатов измерения.

О результатах этого взаимодействия можно утверждать лишь одно:

неопределенность пространственных координат х х неопределенность скорости частицы > him,

или, говоря математическим языком:

Ax х Av > h/m,

где Ax и Av — неопределенность пространственного положения и скорости частицы соответственно, h — постоянная планка, а m — масса частицы.

Соответственно, неопределенность возникает при определении пространственных координат не только электрона, но и любой субатомной частицы, да и не только координат, но и других свойств частиц, таких, как скорость. Аналогичным образом определяется и погрешность измерения любой такой пары взаимно увязанных характеристик частиц (пример другой пары — энергия, излучаемая электроном, и отрезок времени, за который она испускается). То есть если нам, например, удалось с высокой точностью измерить пространственное положение электрона, значит, мы в этот же момент времени имеем лишь самое смутное представление о его скорости, и наоборот. Естественно, при реальных измерениях до этих двух крайностей не доходит, и ситуация всегда находится где-то посередине. То есть, если нам удалось, например, измерить положение электрона с точностью до 10-6 м, значит, мы одновременно можем измерить его скорость, в лучшем случае, с точностью до 650 м/с.

Из-за принципа неопределенности описание объектов квантового микромира носит иной характер, нежели привычное описание объектов ньютоновского макромира. Вместо пространственных координат и скорости, которыми мы привыкли описывать механическое движение, например шара по бильярдному столу, в квантовой механике объекты описываются так называемой волновой функцией. Гребень «волны» соответствует максимальной вероятности нахождения частицы в пространстве в момент измерения. Движение такой волны описывается уравнением гпрёдингера, которое и говорит нам о том, как изменяется со временем состояние квантовой системы.

Картина квантовых событий в микромире, рисуемая уравнением Шрёдингера, такова, что частицы уподобляются отдельным приливным волнам, распространяющимся по поверхности океана-пространства. Со временем гребень волны (соответствующий пику вероятности нахождения частицы, например электрона, в пространстве) перемещается в пространстве в соответствии с волновой функцией, являющейся решением этого дифференциального уравнения. Соответственно, то, что нам традиционно представляется частицей, на квантовом уровне проявляет ряд характеристик, свойственных волнам.

согласование волновых и корпускулярных свойств объектов микромира (см. соотношение де бройля) стало возможным после того, как физики условились считать объекты квантового мира не частицами и не волнами, а чем-то промежуточным и обладающим как волновыми, так и корпускулярными свойствами; в ньютоновской механике аналогов таким объектам нет. Хотя и при таком решении парадоксов в квантовой механике все равно хватает (см. теорема белла), лучшей модели для описания процессов, происходящих в микромире, никто до сих пор не предложил.

КВАРКИ

И ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ

квантовая хромодинамика

XXI (?)

Квантовая

хромо-

динамика

Сильное

взаимодействие между кварками, удерживающее их внутри элементарных частиц, основано на обмене особыми частицами — глюонами

•

1897

1961

1961

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

1968

ТЕОРИЯ СТРУН

1972

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

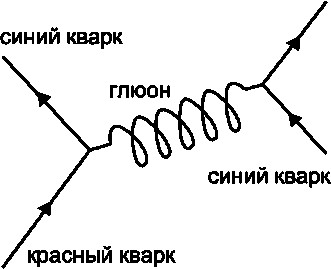

Согласно стандартной модели — лучшей на сегодняшний день теории строения материи, — кварки, объединяясь, образуют все многобразие элементарных частиц, из которых, в свою очередь, состоят ядра атомов. Взаимодействие между кварками описывает теория квантовой хромодинамики (сокращенно КХД). В соответствии с этой теорией кварки взаимодействуют друг с другом, обмениваясь особыми частицами — глюонами.

В обычной ньютоновской физике любая сила — это либо притяжение, либо отталкивание, изменяющее характер движения тела. Но в современных квантовых теориях сила, действующая между между элементарными частицами, интерпретируется несколько иначе. Считается, что сила возникает в результате того, что две частицы обмениваются третьей.

Приведем следующую аналогию. Представьте себе пару фигуристов на катке, едущих друг другу навстречу. Приблизившись, один из них вдруг выплескивает на другого ведро воды. Тот, кто выплеснул воду, от этого затормозит и изменит направление движения. И тот, кто получил порцию воды, также затормозит и изменит направление. Таким образом, «обменявшись» водой, оба фигуриста изменили направление движения. Согласно законам механики ньютона, это означает, что между фигуристами произошло силовое взаимодействие. В приведенном примере нетрудно увидеть, что эта сила возникла из-за (или, как сказали бы физики, передалась «через» или «посредством») обмена водой.

Все современные теории стремятся описывать силовые взаимодействия именно в терминах обмена частицами (см. универсальные теории). Их называют калибровочными теориями, и они основаны на идеях симметрии и инвариантности в системе частиц и полей. Уравнения, описывающие такую систему, остаются неизменными, когда что-либо происходит со всей совокупностью частиц. Например, когда положительный и отрицательный заряды в системе меняются местами, силы, действующие между частицами, остаются прежними.

КХД развивает идеи первой успешной теории из ряда калибровочных — квантовой электродинамики, или КЭД. (По-английски это сокращение выглядит весьма символично, поскольку совпадает с латинским сокращением QED (quod erat demonstrandum — «что и требовалось доказать»), которое ставится в конце строгого доказательства математических теорем. — Прим. автора.) Согласно КЭД, электромагнитная сила между электрически заряженными частицами возникает в результате обмена фотонами (квантами света).

Аналогично устроена и КХД, только вместо электрических зарядов взаимодействия между кварками обусловлены свойством особого рода, который ученые назвали цветом. Он может иметь три значения или, если хотите, три оттенка. Ученые условно называют их красный, желтый и синий, но буквально эти термины понимать не следует. Просто, к несчастью, в 1970-е годы среди

физиков-теоретиков было весьма распространено некоторое легкомыслие при выборе названий для открываемых ими явлений — в результате те же кварки имеют такие свойства, как «странность» и «очарование», хотя можно было бы придумать названия и посерьезнее. В любом случае, фраза «кварк имеет красный цвет» имеет не больше (и не меньше) смысла, чем фраза «электрон имеет отрицательный заряд».

Однако калибровочные теории в случае КЭД и КХД отличаются одним важным аспектом — характером их симметрии. Если в КЭД последовательность двух операций преобразования (прямая или обратная) не влияет на итоговый результат, то в КХД это не так, что делает эту теорию гораздо более сложной, чем КЭД.

Цвет присущ только кваркам, но не барионам и мезонам, в состав которых они входят. Барионы (к которым относятся, в частности, протон и нейтрон) состоят из трех кварков — красного, желтого и синего — цвета которых взаимно гасятся. А мезоны — из пары «кварк + антикварк», поэтому они тоже бесцветны. Вообще, в КХД действует принцип, согласно которому кварки в природе могут образовывать только такие комбинации, суммарный цвет которых оказывается нейтральным.

Взаимодействие между кварками осуществляется пос-красныи кварк редством восьми разновидностей частиц, называемых глюонами (от английского glue — «клей, клеить»; глюоны как бы «склеивают» кварки между собой). Именно они выступают в роли ведер с водой, если вернуться к аналогии с фигуристами. Однако в отличие от фотонов в КЭД, которые электрическим зарядом не обладают (хотя и выступают в роли носителей электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами), глюоны имеют собственный цветовой заряд и могут изменять цвет кварков, с которыми взаимодействуют. (Это как если бы наши фигуристы меняли

кварками в составе элементарных частиц можно графически представить в виде диаграммы Фейнмана, названной так в честь американского физика Ричарда Фейнмана (Richard Feynman, 1918-1988). На представленной диаграмме красный и синий кварки обмениваются глюоном и меняют свой цвет на цвет партнера по взаимодействию

Взаимодействие между пол с мужского на женский и наоборот, обменявшись ведром

воды!) Например, если при поглощении глюона синий кварк превращается в красный, значит, глюон нес на себе единичный положительный заряд красного цвета и единичный отрицательный заряд синего. Поскольку совокупный цветовой заряд кварка при этом не меняется, такие взаимодействия в рамках КХД допустимы (и даже необходимы).

КХД зародилась в середине 1980-х годов и с тех пор успешно прошла целый ряд экспериментальных проверок — пока что все ее прогнозы относительно результатов соударений элементарных частиц высоких энергий подтверждаются фактическими данными, полученными на ускорителях. Сегодня эта теория живет и здравствует. Более того, физики-экспериментаторы безбоязненно планируют новые опыты, исходя из того, что эта теория их не подведет. Что еще, собственно, нужно от хорошей теории?

Квантовый

туннельный

эффект

Имеется

вероятность, что квантовая частица проникнет за барьер, который непреодолим для классической элементарной частицы

XX

1900 • РАДИОАКТИВНЫЙ РАСПАД

1924

эволюция ЗВЕЗД